丝路文明的重要印记

——敦煌莫高窟弟子像的袈裟图案

2023-11-03蓝津津

蓝津津

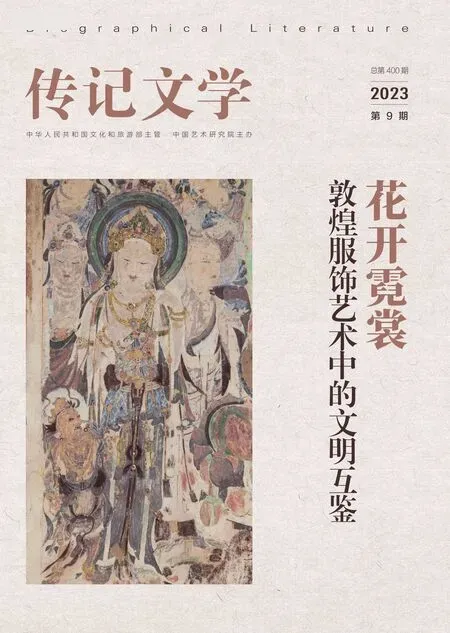

莫高窟第45 窟主室西壁龛内一佛二弟子塑像,唐代

唐代的艺术成果辉煌灿烂。历经时光洗练,中原地区的许多宏伟寺院及其中的艺术作品早已不复存在,而敦煌莫高窟因偏居一隅,较为完整地将唐代开凿的二百多个洞窟、数千面壁画保存至今。

在这些令人叹为观止的佛教艺术品中,有众多精美的佛弟子像,呈僧人装束,是敦煌莫高窟中佛国尊像的重要组成部分。在弟子像的服饰体系中,袈裟是弟子的身份象征,占比最大。作为弟子法服的重要组成部分,袈裟本应严格依照佛典规制来绘塑,不作华丽的装饰,然而自北周起,敦煌莫高窟中的弟子袈裟上便开始装点各类图案,发展到唐代,弟子的袈裟图案已十分丰富,有山水云纹、树皮纹、团花纹等,并逐渐发展成为敦煌弟子服饰的一大特色。这些纹样取材于自然,与敦煌莫高窟壁画中绘制的青山绿水、花团锦簇相呼应,使石窟的视觉效果更加异彩纷呈。同时,联系唐代的传世袈裟实物与当时的纺织品印染技术,也可窥见唐代弟子袈裟图案与现实工艺的紧密联结。这不仅反映了敦煌石窟艺术的同窟统一性,而且印证了敦煌石窟艺术中弟子尊像与现实生活中袈裟实物的关联,具有宝贵的鉴赏与研究价值。莫高窟弟子像袈裟的图案更是丝路文明的重要印记,是唐代敦煌地区文明交流互鉴的艺术见证。

行云流水:敦煌唐代袈裟典型图案

唐代弟子像与袈裟

敦煌唐代石窟中的佛弟子像,集中表现于龛内为佛之胁侍,与龛内的佛、菩萨、天王等塑像,共同组成等级分明、神人共存的神佛世界,成为主要膜拜的对象[1]。佛弟子为释迦牟尼在世时的门徒,数量众多。自北魏开始,敦煌莫高窟壁画的说法图中便绘有弟子像,通常表现为胁侍佛的左右。到了北周时期,开始有了在龛中塑弟子像的形式。至隋代,同时在龛内及各壁说法图中塑绘佛弟子的造像方式已十分常见。这一形式在唐前期愈趋稳定,前朝的说法图逐渐在唐代演变为大铺的经变画,窟壁上的弟子画像不再随说法图占据壁面的大半空间,弟子像的塑绘重心转移至龛内,袈裟图案也刻画得更加丰富细致。中唐时期广泛流行屏风画,龛壁上的弟子画像有时会纳入屏风结构内,塑绘形式更加多样;同时,窟壁上的经变画数量增多,经变画中弟子的形象进一步缩小,较前代也表现得更为抽象。晚唐五代及以后,部分石窟中的弟子还被塑于主室佛坛上,与佛陀及其他天神形象的距离拉开,样式也更加固定。上述佛弟子在石窟中以塑绘结合的造像方式以及左右胁侍佛陀的布局方式,自莫高窟开凿以来一直延续至开窟结束,历经数朝一直保持稳定的对称式结构。

在敦煌石窟的佛龛内,一般塑绘迦叶与阿难二身弟子,再依据各窟龛壁上画像的需求,增加弟子画像数量。迦叶与阿难为释迦牟尼“十大弟子”中的著名者,迦叶塑像一般位于佛陀塑像的左手旁,阿难位于佛陀的右手旁,形成一佛二弟子的塑像组合。迦叶(梵文:Kaśyapa),是弟子中的最年长者,在敦煌石窟中常被塑绘成老僧样式,面容沧桑,身骨嶙峋,以示其常年苦修而形成的精神面貌。阿难(梵文:Ānanda),是释迦牟尼的堂弟,为十大弟子中最年轻者,在敦煌石窟中常被塑绘成俊朗的小和尚样貌,神采奕奕、笑容可掬,十分亲切可爱。迦叶与阿难的组合意喻苦修与灵智,是佛弟子中品性行为的出众代表。

袈裟(梵文:Kāṣāya),是释迦为自己制定的服饰,也是他为弟子们制定的法服[2]。袈裟亦称“三衣”,“袈裟”是从其衣之颜色而得名,“三衣”是从其衣之层数得名。为方便叙述,本文将后续提到的三层袈裟,依照元照《四分律行事钞资持记》中的“下衣、中衣、大衣”之说来分别对应由内而外的三层袈裟。在敦煌石窟的弟子造像中,其袈裟结构及披着方式并非完全遵循佛典规制,一般仅塑绘中衣与大衣这两层袈裟,暂未发现表现下衣的部分,因此袈裟图案一般也仅绘制于中衣及大衣。在弟子像袈裟结构中,一般仅大衣绘有田相格,中衣无田相形制。与中衣及大衣结构及图案位置相关的术语,有缘边、叶、条等。缘边指中衣衣身四周一圈的窄条区域;叶指大衣中间垂直交叉的横竖条区域;条为叶与叶之间的大块方形区域。

唐代的弟子像袈裟图案种类丰富,从初唐至晚唐,呈现出袈裟图案绘制数量及种类逐渐变少、纹样风格逐渐单一的变化规律。唐代的弟子袈裟图案主要分为两类:第一类为几何图案,包括菱形纹及针线迹;第二类为自然图案,包括树皮纹、山水云纹及团花纹。这些形式多样、色彩绮丽的袈裟图案,丰富了佛弟子的造像形式,是敦煌唐代石窟艺术的重要组成部分。

几何图案

几何图案自敦煌石窟北朝时就已十分丰富,大多作为石窟的平棋、藻井和龛沿壁画边饰图案。在隋代,以菱形纹、连珠纹为主的几何图案开始大量出现于人物服饰上,发展到唐代,服饰的几何图案组合形式发展得更为多样,主要绘塑于佛国尊像的服饰中。

莫高窟中唐第159 窟阿难塑像袈裟结构及图案位置示意图

菱形纹主要出现于唐前期的弟子塑像上,一般结合贴金箔和描金的工艺,以二方连续式绘于大衣的叶上。在敦煌莫高窟初唐第205 窟主室中心佛坛上的阿难塑像及莫高窟初唐第334 窟主室西壁龛内阿难塑像的大衣叶上,都能看到相似的贴金菱形纹装饰图案。这些菱形纹较为瘦长,一般不单独绘制,大多是以四瓣菱形为一组,围绕花心呈十字形向四周散射排列,从远处看类似一朵朵金色的小花,并随观者目视角度的变化流转光泽,熠熠生辉。《天工开物》中就提到金箔这一装饰材料的特殊性:自隋唐开始,“凡色至于金,为人间华美贵重,故人工成箔而后施之”[3]。这一材料亦不似银,袈裟大衣上的贴金菱形纹在敦煌石窟历经多年风吹日晒,依旧质地如新,无愧于其“为五金之长,熔化成形后,住世永无变更”[4]。此类菱形纹在袈裟图案上的使用延续了很久,排列方式也无定式,但自中唐以后,弟子像的袈裟图案上很少见到贴金菱形纹,这种装饰手法转而多绘制于药师佛和地藏菩萨的大衣上,在英法藏敦煌藏经洞出土的五代宋时期敦煌遗画中,许多地藏菩萨画像的袈裟上便贴绘了大块金色菱形纹[5],侧面体现了地藏菩萨悲悯人世、救赎六道的尊贵神力。这种结构稳定、造型简洁的菱形纹样,出现在弟子造像中,除装饰作用外,也恰到好处地烘托了尊像整体大气庄严的氛围。

除了弟子像袈裟图案之外,在敦煌石窟中的许多佛陀、地藏菩萨、供养比丘等穿着袈裟的人物服饰上,也经常能看到大衣的条上绘有线段状的针线迹。针线迹是现实中袈裟缝制工艺在敦煌弟子服饰上的图像化呈现,在《十诵律》中,可以看到洪沙王因为错把外道看成佛弟子而进行礼拜,为了区分两者,向释尊请求穿不同衣服的逸事。佛陀命佛弟子阿难制作出在游行中看到的水田一样的衣服,于是产生了用小块布料缝制而成的袈裟[6]。按佛典规制,袈裟的面料需要用回缝缝制,“不求工整,当以马齿鸟足形缝之”[7]。除敦煌地区的佛造像外,在日本寺院中收藏的多件唐代传世袈裟中,都可以看到面料上缝制的线迹,例如日本滋贺县延历寺所藏的中国七条刺纳袈裟,采用了刺纳装饰,袈裟条上分布有密密麻麻的纵向运针线迹。除袈裟实物外,日本地区的皇族及高僧造像上也绘制有针线迹的样式,如法隆寺所藏的飞鸟时代山背大兄王像及平安时代惠慈法师像大衣上,皆用相等间隙的黑色虚线描绘了这类纹样,造型齐整、秩序井然。

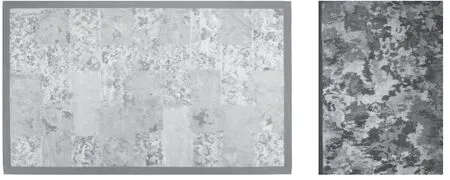

日本正仓院藏九条刺纳树皮色袈裟及细节

自然图案

在敦煌唐代弟子的袈裟图案中,变化最为丰富、色彩最多样的是自然图案。在这些生动的自然图案中,树皮纹和山水云纹一般仅绘制于大衣的条上,多以四方连续式排列。树皮纹袈裟在敦煌的隋代石窟中便有出现,大多绘制为斑块状。自盛唐开始,弟子像大衣上绘有树皮纹的情况更加常见,树皮纹并非画工的凭空想象,在编号为S.6208 的敦煌遗书《杂集时要用字》中记载:“布部:火麻。高机。树皮。”可知“树皮”为一种现实中的面料。日本正仓院的唐代传世袈裟实物中,便有八领圣武天皇树皮色袈裟,其中一领为“九条刺纳树皮色袈裟”,幅宽245 厘米,纵长139 厘米,以各类赤、青、黄、绿、茶色的绫绢刺缝而成,袈裟中的树皮图案呈现为横向的彩色杂斑状,条上还能看到细密的针线迹,与石窟中的异色树皮纹十分相似。

这种袈裟图案超越了佛教仪律中对于袈裟面料及制作工艺的规定,十分华丽珍贵,通常仅具有一定身份地位的高僧才可穿着。敦煌石窟中除佛弟子像绘有此类袈裟图案外,亦有部分供养比丘像及高僧塑像穿有此衣:莫高窟晚唐第17 窟的洪辩塑像,结跏趺坐于中央禅床上,身着通肩式袈裟,大衣条上便绘有石青、石绿及赭石三色树皮纹,树皮纹上还细密地点绘黑色的针线迹,十分精巧。该塑像是依据洪辩的真容所摹,洪辩是敦煌唐代时期的僧人,幼时出家,长即为僧,有辩才,谙蕃语,传译佛书,精研唯识,于大中二年(848)力助张议潮起事立功、收复敦煌,后被唐宣宗封为河西释门都僧统[8]。其作为当时敦煌地区的宗教领袖,不仅善于讲经说法,而且长于管理,时人称赞他“一从披削,守戒修禅。志如金石,劲节松坚”[9]。如此大德高僧,其塑像所着的树皮纹袈裟也与其地位、品行相符,映衬其精进持学,潜心修佛的品质。

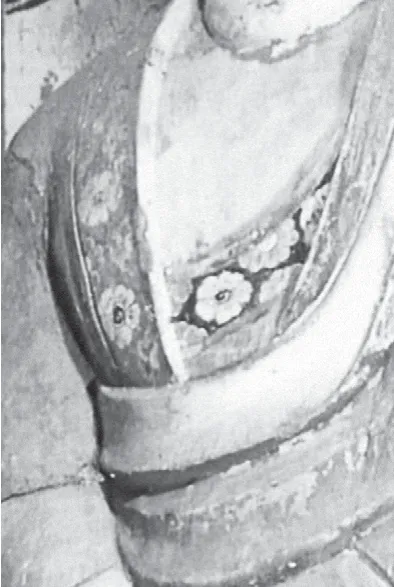

除树皮纹袈裟外,绘有山水云纹的袈裟也是僧人袈裟中的尊品,在敦煌石窟中,山纹、水纹和云纹并不成某类固定的袈裟图案组合,有的弟子大衣上绘有山水纹或山云纹,也有仅绘云纹的,形式多样。且由于壁画中的袈裟图案塑绘精细度不一,表现手法不同,有些纹样较为模糊潦草,因此除特征显著的图案外,不可断然定义是山纹或是水纹。山水纹最早出现于隋代的敦煌石窟,在莫高窟隋代第244 窟主室西壁南侧的阿难塑像大衣上,就绘有敦煌早期袈裟图案的山水纹样:阿难大衣的叶为淡石青色地,上绘十字形四瓣菱形纹,条为淡橘色地,黑色的山水纹呈四方连续式排列其上,此尊佛弟子塑像上的纹样更具隋代石窟装饰图案中的几何风格。到了初唐时期,莫高窟初唐第205 窟主室中心佛坛北侧的迦叶塑像大衣是晕染式山水纹的经典之作,其大衣条上的青、蓝二色山纹由深至浅层层晕染,水纹呈波浪形根根分明,在此之上还叠压了虚线状的黑线以示缝纳,衬托出佛弟子大迦叶的非凡之姿。山水纹袈裟在文献中多以“山水衲”称,是一种十分华美的袈裟,《四分律行事钞资持记》中记载:“然此衣并世人所弃零碎布帛收拾斗缀以为法衣,欲令节俭少欲省事,一纳之外更无余物。今时禅众多作纳衫而非法服,剪裁缯彩,刺缀花纹,号山水衲,价值数千,更乃各斗新奇,全乖节俭。”[10]可知山水衲与僧侣穿着的普通法服不同,对于裁剪、配色及花纹的刺纳皆有要求,因此,与树皮纹袈裟相似,山水衲亦是在佛教中原化的过程中,逐渐超越了佛典规制的一种袈裟图案形式。

从左至右:莫高窟第244 窟主室西壁南侧阿难塑像大衣,隋代;莫高窟第205 窟主室中心佛坛北侧的迦叶塑像大衣,唐代;莫高窟第197 窟主室西壁龛内佛弟子大衣图案,唐代

俄弗96 号《双恩记》中提到:“身挂纳袍云片片,手摇金锡响玲玲……或有身披百衲,袈裟上点点云生。”[11]云纹是佛弟子袈裟图案中变化最为多样的一类,在形状上有云气形、勾卷如意形及平底朵云形等,在描绘手法上有勾线式、色块式及晕染式等。唐前期的云纹较为类似,基本呈平底朵云形,与山纹较难区分,自中唐开始,袈裟上的云纹有了更多样式,云气形和勾卷如意形皆有出现,莫高窟中唐第197窟西壁的佛龛中,便塑绘有多位身穿云纹袈裟的弟子。同时,与唐前期多为石绿、石青的云纹配色不同,中唐时期的袈裟色彩呈现出一种冷暖撞色的现象,大多为青色与朱色、橙色搭配,并以石褐色的晕染纹相衬,除弟子像之外,地藏菩萨像的大衣上也多流行此样式,成为敦煌中唐时期石窟中的一抹靓丽风景。

在团花纹中,单层式五瓣团花纹一般分布于大衣的条上,有三至四种花色,结构简单,呈四方连续式排列;线形或多层式团花纹则多分布于中衣上,排列方式更为灵活,当绘制于中衣衣身时,呈四方连续式排列,当绘制于中衣缘边时,呈二方连续式排列,花形呈半破式或一整二破式。

单层式五瓣团花纹从唐代开始出现,且主要流行于唐前期,在莫高窟初唐第333 窟主室西壁龛内佛光南侧的弟子画像上,就有此类梅花形五瓣团花纹,由朱红、淡石青及深褐色的花朵呈四方连续式交替排列,轮廓清晰、色彩明艳[12]。

线形的团花纹主要见于中衣衣身,此类团花纹一般以深色绘制,相比具象的花形,更偏向几何图形。在吐鲁番阿斯塔纳230 号墓出土的唐代橙色印花绢裙中,便能看到这种类似雪花结构的线形团花纹,此类花纹在唐代纺织物上十分盛行,亦是唐代单板单色印花工艺在袈裟图案上的反映。

唐前期的多层式团花纹以莲花形为主,层层花瓣作绽开状,极具富贵宝相之感。此类团花纹是唐代流行最为广泛的纹样,它是由圆叶形纹和卷云纹组合的团状莲花,与藻井中的宝相花、团花实属同类[13]。敦煌莫高窟盛唐第194 窟主室西壁龛内阿难塑像中衣的缘边就绘有此类团花纹样,青绿朱黄的花瓣层层向内包裹,十分圆润饱满;自中唐开始,吐蕃政权执掌敦煌,石窟中盛唐样式的莲花形团花纹转而变为了层次简单、色调雅致的茶花形团花纹,主要起补充、协调石窟边饰的作用,敦煌莫高窟中唐第159 窟主室西壁龛内阿难塑像中衣缘边的茶花形团花纹,就是此种样式的典型代表。至晚唐以后,敦煌虽由归义军管辖,但其偏居一隅,当时敦煌石窟的整体装饰风格承袭中唐旧样,难逃逐渐单一化与程式化的趋势,弟子像的中衣图案上也鲜少见到装点团花纹的样式,不复唐前期织绣华丽的视觉效果。

山高水长:穿梭于图案与壁画间

佛经中颂扬自然界的美好,倡导对飞禽走兽赋予爱心,并认为天堂是充满爱的净土。为了装点这片人们理想中的净土,各种人间美丽的图案几乎填充了敦煌石窟中所有的空白,人字坡上花香鸟语、天人飞翔,平棋布满莲花绿池,不一而足[14]。当时的画工在绘制时,对于石窟装饰图案的内容、色彩和分布节奏的把控,都要结合整体的和谐度来考虑。同为石窟中的装饰元素,弟子像的袈裟图案与壁画的边饰、画面中的风景也有一定的关联性,尤其是壁画中的山川、水流、浮云,往往与弟子袈裟图案中的山水云纹相呼应。

壮阔华美:唐前期的山水格局

从古至今,自然山水就在中华民族文化中占据重要地位,成为文人墨客抒发情感的题材。自周王朝起,帝王冕服及祭祀礼器上就描绘了山岳纹样;魏晋时期山水诗、山水画的萌发,为隋唐时期山水画作为独立的画种并达到较高的审美水平埋下了种子。孔子的“仁者乐山,智者乐水”,经魏晋书画家们的不断实践后,反映在唐代寺院中,孕育出了一幅幅耀眼的壁画丹青。而作为已佚作品和被销毁的中原山水壁画的补充,敦煌唐代青绿山水壁画在边陲为世人留下了大量完整的资料。

唐代,由于朝廷努力经营西域,不仅中原的艺术能迅速传到敦煌,而且中原的著名画家到敦煌作画的可能性也很大。此时的山水画不应视作边陲地区之作,而是当时具有普遍意义的流行风格[15]。初唐时的敦煌石窟打破了北朝至隋的横卷式的构图,“人大于山”的特征也逐步转为了敷以青绿山水为主的全景式山水画。敦煌莫高窟初唐第205 窟及322 窟中的佛弟子大衣上都有此类晕染层次丰富的山云纹。敦煌壁画中的山水在唐前期多表现在以整墙为构图的经变画中,除了出于装饰作用来表现崖壁、山林、河流等造型,也可以作为单幅作品来展现,如莫高窟盛唐第217 窟主室南壁壁画。在这些作品中,山水木石在画面中的远近、大小关系更趋于稳定、协调,而对于浮云流水、山岩脉络和花草枝叶的细节刻画也更具写实性。在该时期的壁画中,云纹的表现形式也十分多样。云气是一种自然现象,流动不息,变化莫测。它不同于几何纹有具体固定的形象,只有动势的感觉[16]。在敦煌莫高窟初唐第328 窟主室西壁龛内佛光北侧的弟子画像上,其中衣便绘有四方连续勾卷云纹,云头似忍冬形,云尾翻卷,十分活泼生动,颇具唐前期的云纹特色。

萧条淡泊:唐后期的世外景象

中唐以后,一方面延续了唐前期青绿山水的表现手法,另一方面也延伸出了具有水墨画特点的新样式。青绿山水原有的鲜艳华丽的色彩感渐弱,淡赭色等中性色彩被广泛运用以呼应墨线的勾勒;随着水墨画特征的融入,唐前期那种圆润、饱满的笔法也被墨线带着,往边界愈加明显、起伏转折愈加尖锐的方向变化。这也影响了云的画法,中唐以后的流云更加具象,其边缘线的处理也更为尖锐分明,如莫高窟中唐第112 窟北壁西侧的“鹿母夫人故事”里,对于远方云彩的刻画,原为其轮廓渐变线的位置,都变得更像装饰线,与云彩的形状牢牢焊接,线的两端都似针尖般锐利。中唐时期的袈裟图案中的云纹也一改唐前期流动式、晕染式的特征,变得更为具象,除了开始流行朵块状云纹之外,也融入了勾线的手法。如莫高窟中唐第197 窟主室西壁龛内北壁的佛弟子像,其大衣上的云纹呈圆润的回形环绕多圈,最外层勾以波浪形花边,此类云团的形象在唐前期的壁画中就已出现,如莫高窟初唐第220 窟主室北壁及盛唐第103 窟主室北壁的说法图及风景画中,就有这种极具大唐特色的饱满圆润、类似花形的多彩云纹。

晚唐时期承继了中唐以后色彩简淡的余续,这一时期的山水画中,山峦变得更为坚硬,对于边缘转折也描摹得更加清晰。甚至于莫高窟晚唐第196 窟主室中心佛坛上的迦叶塑像大衣云纹中,看到了类似于隋代的几何色块状山水纹,与唐前期轻松雅致的山水纹相比,晚唐第196 窟的山水纹更加程式化,纹样以四方连续式规整地排列于大衣条上,略显僵硬。此窟中与迦叶相对的是佛坛南侧的阿难塑像,阿难大衣上绘有多色如意形云纹,云纹的边缘用粗实线勾勒,内圈再描一层浅色以示层次晕染,但与唐前期的晕染式云纹相比已更为几何化,云纹的排列节奏也不够活泼自然。

同时,在许多青绿山水壁画中,还能看到许多穿着袈裟的弟子、僧人形象穿梭于山林河流之间,成为敦煌壁画中佛教故事或世俗场景的精美点缀。如莫高窟初唐第323 窟主室南壁西端的石佛浮江故事全图中,就有许多穿着山云纹袈裟的僧人,其山云纹大多为石绿色,与袈裟的石褐色地搭配,十分淡雅。莫高窟晚唐第9 窟甬道顶牛头山图底部,亦有一身着通肩式山云纹袈裟的高僧,正打坐冥想,与壁面中的青绿山水相得益彰。

衣钵传人:从唐代染织工艺看袈裟图案

在早期的佛教典籍中,对于制成袈裟的面料具有“可用”及“不可用”的规定,其中例如棉(木棉)、麻、树皮、野蚕丝、绢、羊毛、鸟毛等为可用的面料构成纤维;绫罗、锦绮、纱縠、细绢等细薄精美的面料则为不可用范围[17]。然而随着佛教美术东传及本土化的过程中,许多弟子像上的袈裟图案呈现出违背佛典规制的华丽纹样,出现这样的情况,其一是由于佛弟子像的特殊身份,尤其敦煌石窟中以十大弟子为首的塑像与画像,需与世俗僧人的法衣做区分,以显示其位于佛国尊像之列;其二是从许多传世袈裟实物来看,有御赐或专门于重大礼仪场合穿着的袈裟,其用料大多较为奢华,并非佛典规制中僧人所着的普通法衣。

树皮纹袈裟中的织绣工艺

在日本正仓院中便分别藏有用“刺纳”和“织成”工艺来制作的唐代树皮纹袈裟。其中“刺纳”同“纳刺”之意,类似于刺绣,但较普通的刺绣更为复杂,在马山楚墓的车马田猎纹绣衣领上就有相似的工艺,其外观酷似织锦,但又不是织锦。王充在《论衡·程材》篇中提到:“刺绣之师能缝帷裳,纳缕之工不能织锦。”[18]沈从文先生在对其进行复原工作时,感慨此类织物需要绣工具备高超的技术水平,数着布丝一针不错、一丝不苟地进行纳绣,因此“其价贵比黄金”[19]。“织成”即为缂丝,是一种以通经断纬为特色的纺织工艺。据此来看,树皮纹袈裟所运用的工艺费工费时,对应前文所述,作为敦煌石窟中胁侍佛的迦叶、阿难塑像上常见此类袈裟图案,以示其身份尊贵,佛法高深。

团花纹与印染工艺

在唐前期的弟子像中衣图案中,常能看到衣身或缘边绘有单色或间色的团花纹,这与唐代时期夹缬技术的飞速发展有关。对比敦煌藏经洞出土的许多夹缬丝织品,就可作为该时期印染工艺历史与敦煌袈裟图像的相互印证。如莫高窟盛唐第41 窟主室北壁说法图中的听法弟子,中衣就绘有类似编号为MAS.856 的百衲经巾中的单色夹缬部分纹样。夹缬发明于唐代,且频繁出现于唐代史料中,白居易于《玩半开花赠皇甫郎中》诗中云:“成都新夹缬,梁汉碎胭脂。”这是一种用两块雕刻成凹凸对称的花板夹持织物进行防染印花的工艺,花板凸出之处不能染上色彩。而凹入之处可以上染,图案由此得出。同时,通过防染区域的隔离,可以进行单色或多色印花[20]。莫高窟盛唐第194 窟主室西壁龛内阿难塑像的中衣缘边花纹,反映了当时流行的多色夹缬工艺常用的团花样式,在编号为EO.1196bis/A 的团花纹夹缬绢中就可窥见此类二方连续半破式团花纹。在出土的中唐时期编号为E O.1174 的手绘麻布缘边,就绘有一圈中唐样式的茶花形团花纹,与莫高窟中唐第159 窟主室西壁龛内阿难塑像中衣缘边的花纹样式类似,反映了唐代纺织品纹样及工艺与敦煌石窟弟子袈裟图案的紧密联系。

中唐时期编号EO.1174 手绘麻布缘边

莫高窟中唐第159 窟阿难塑像中衣缘边

结语

佛弟子像象征着天国神佛与世俗人间的联结点,其形象与世俗僧人相似,代表了佛教信众的身份依托,体现了人间的世俗信仰在神佛组织中的升华。敦煌唐代石窟中的佛弟子像,披着各色袈裟,或慈眉善目,或凝神听法,袈裟上所绘饰的山川流水、花香浮云等,亦与石窟壁画中的金碧山水相衬,烘托出了一位位云游四方,讲经颂法的传道高僧形象。同时,袈裟的图案内容及装饰表现手法,也在一定程度上反映了与当时现实生活中的袈裟制作工艺及唐代印染技术的紧密联系,丰富了唐代的纺织史料。因此,敦煌唐代的佛弟子袈裟图案,不仅是敦煌石窟中装饰元素的重要组成部分,同时也反映了唐代时期的佛教艺术特征,是丝路文明传播至西北大漠的重要印记。