早产儿重力喂养安全高度的临床研究

2023-11-02杨丽娟戴明红杨丽君黄辉芳

杨丽娟,徐 兵,戴明红,杨丽君,黄辉芳

(蚌埠医学院第一附属医院 儿科,安徽 蚌埠 233004)

早产儿的生存与结局严重依赖于成功的肠内喂养[1]。与新生儿相比,其吸吮、吞咽及呼吸之间协调不成熟,给护士临床喂养带来了挑战与思考。近年来,重力喂养被大量学者研究并广泛应用,有研究[2]指出在右侧卧位与俯卧位时重力喂养的效果优于其他体位,但是对于重力喂养高度设定目前尚无统一规范。Dawson、孙海洁等[3-4]研究指出重力喂养高度设置在15 cm,贾芳芳、马小风等[5-6]设置高度为20 cm,而陈小霞等[7]设置高度为25 cm,由此可见早产儿临床重力喂养高度设置存在差异,且关于高度设置缺乏依据与分析。因此,本研究就重力喂养的高度进行探索,以期为临床早产儿重力喂养选择安全的高度提供理论依据。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2021年1月~2022年4月蚌埠医学院第一附属医院新生儿监护室收治的早产儿为研究对象。纳入标准:①胎龄<37周;②出生后5 min Apgar评分>5分;③每3 h肠内喂养1次,每次喂养量>10 mL;④婴儿临床情况稳定,24 h总胃残留量<50%。排除标准:①先天性疾病或畸形;②胃肠道系统相关性疾病;③婴儿在接受研究期间要求转院或自动出院者。本研究经我院医学伦理委员会批准,患儿家属同意并签署知情同意书。本研究共纳入27例研究对象,剔除转院1例,自动出院1例,共获取25例患儿1 516次重力喂养资料,每位婴儿按照预设15、20、25 cm的喂养顺序实施,共收集15 cm高度重力喂养502次,20 cm高度重力喂养508次,25 cm高度重力喂养506次。其中男15例,女性10例,胎龄(31.40±1.23)周,体质量(1 549.60±159.88)g。

1.2 方法 25例患儿均实施肠内管饲喂养,选择6号硅胶胃管(胃管总长度为45 cm),经口插入胃管,插入深度采用从患儿一侧耳垂到鼻尖再到剑突的距离。喂养步骤:将患儿置于右侧卧位,暖箱床头抬高15~30度,喂养前用5 mL或10 mL的带有2~3 mL空气的注射器连接胃管尾端轻轻推入空气再缓慢回抽,确认胃管是否在位,并观察胃内残留奶量。当胃管在位且未出现喂养不耐受时,再取一支拔出活塞的空20 mL注射器连接于胃管尾端,将所需的定量奶液倒入注射器筒内,抬高注射器高度(即注射器乳头至早产儿嘴唇上方垂直距离)为15、20、25 cm。重力喂养不同高度实施顺序为15 cm×2次、20 cm×2次、25 cm×2次3个阶段循环进行,每3 h喂养1次,每种高度连续2次喂养为1个喂养阶段,喂养前30 min至喂养后30 min内没有突发紧急事件不改变患儿体位。喂养过程严格遵守操作规范,密切观察患儿喂养后情况。若出现1/2总量>胃残留量>1/3总量时及时汇报医生,并遵医嘱采取相应处理措施;若24 h胃残留量≥24 h总量的1/2时,剔除该研究对象。责任护士使用《重力喂养患儿一般信息与喂养观察记录表》当日当班完成记录,记录内容包括喂养高度、喂养奶量、喂养开始时间、喂养结束时间、患儿性别、胎龄、Apgar评分、分娩类型、出生时体质量、研究时体质量、父母年龄及每次喂养后呕吐、腹胀及喂养不耐受、喂养前30 min严重心肺报警次数、喂养期间与喂养后30 min内严重心肺报警次数。

1.3 评价指标 ①3种高度重力喂养下的平均喂养速度;②3种高度重力喂养前30 min,喂养期间与喂养后30 min内的严重心肺报警事件的发生率;严重心肺报警事件是指心率<100次/分钟,或血氧饱和度<80%的报警事件[8];③3种高度重力喂养后呕吐、腹胀、胃潴留(1/2总量>胃残留量>1/3总量)。

2 结果

2.1 25例研究对象的一般资料 早产儿胎龄为(31.40±1.23)周,研究时胎龄为(31.84±1.03)周,出生时体质量为(1 549.60±159.88)g,研究时体质量为(1 572.36±254.49)g,5 min Apgar评分为(7.84±0.99)分,患儿父母年龄分别为(29.64±4.08)岁和(27.96±3.58)岁,患儿性别男15例、女10例,分娩方式阴道分娩12例、剖宫产分娩13例。

2.2 3种重力喂养高度下喂养速度比较 15、20、25 cm重力喂养高度下早产儿喂养速度均依次升高,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 3种重力喂养高度下喂养速度比较

2.3 3种重力喂养高度下严重心肺报警发生率比较 3种重力喂养高度下早产儿喂养前30 min心肺报警发生率差异均无统计学意义(P>0.05)。喂养期间至喂养后30 min内,25 cm重力喂养高度下早产儿心肺报警发生率均高于15、20 cm重力喂养高度,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 3种重力喂养高度下喂养前后的心肺报警发生率情况比较[n=25,n(%)]

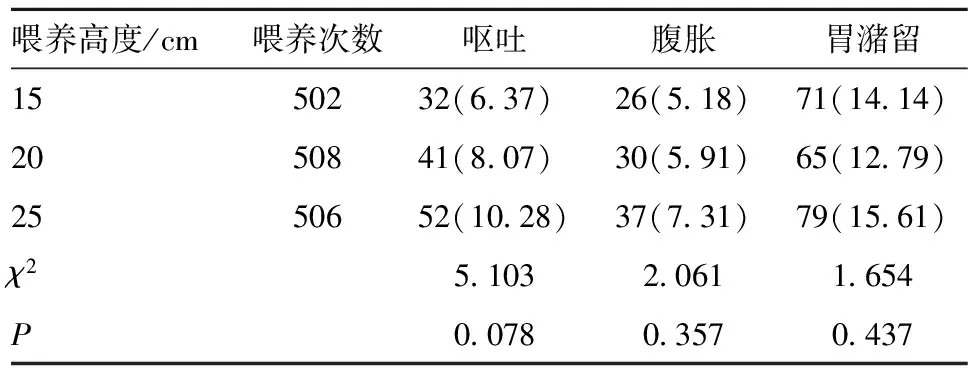

2.4 3种重力喂养高度下喂养后并发症发生率比较 3种重力喂养高度下喂养后早产儿呕吐、腹胀、胃潴留的发生率比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 3种重力喂养高度下喂养后的并发症发生率[n=25,n(%)]

3 讨论

早产儿重力喂养速度随着重力喂养高度的升高而加快。早产儿胃肠功能发育不完善,易出现呕吐、腹胀、胃潴留等喂养不耐受[9]。重力喂养是一种利用奶液自身重力匀速流入胃内的喂养方式,较手动推注喂养可减少喂养不耐受的风险[10]。重力喂养实践在不同的新生儿监护室中有明显的差异[11]。大多重力喂养研究关注喂养方法与体位,较少关注重力喂养的速度。有研究指出快速喂食会导致腹胀、不适和返流,而缓慢喂食可能由于喂食间隔太短而消化不良[12]。本研究结果显示15、20、25 cm 3种高度时重力喂养速度差异有统计学意义(P<0.05),且每种高度时到达胃内的奶液速度均显著不同,其原理符合能量守恒定律,速度随着高度的变化而变化[13]。

重力喂养高度对早产儿心率、血氧饱和度严重心肺报警存在着影响,本研究结果显示3种高度重力喂养前30 min心肺报警的发生率差异无统计学意义(P>0.05),而喂养开始至喂养后30 min内3种高度下心肺报警的发生率差异有统计学意义(P<0.05),尤其25 cm高度时心肺报警事件的发生率高于15 cm与20 cm时(P<0.05)。造成这一差异的原因可能是25 cm高度时重力喂养速度过快,使胃快速扩张,对胃黏膜及血管的冲击较大,患儿不适而产生心肺报警[12]。20 cm与15 cm高度重力喂养相比,心肺报警事件的发生率差异无统计学意义(P>0.05)。换言之,这两种高度重力喂养对患儿的生理刺激是相当的,可能原因是早产儿的胃黏膜及血管可耐受的液体冲力或速度刺激是有阈值的,只有当喂养时速度与冲力在此阈值范围内,才利于胃黏膜与胃肠道发育,减轻胃部负担,降低喂养期间心肺报警事件,这与李卫林[14]研究中提出的低速滴注肠内营养能够降低急性胰腺炎喂养不耐受情况的发生,促进胃肠功能恢复的原理相吻合。

同时,本研究结果也显示15、20、25 cm高度喂养时,随着喂养高度的增加,呕吐、腹胀、胃潴留并发症的发生率也在增高,但是3组之间比较差异无统计学意义(P>0.05)。换言之,早产儿重力喂养高度在15、20、25 cm时,高度的变化对早产儿喂养后并发症的发生率影响差异无统计学意义。分析原因可能是因为早产儿喂养并发症发生的影响因素包含很多,比如患儿自身因素、环境因素及医护人员因素等,而且胃本属于容量适应性空腔脏器,早产儿胃黏膜所承受的液体注入速度可能存在一定范围,只有当胃黏膜超过一定的承受能力时,早产儿才会出现呕吐、腹胀、胃潴留等并发症,这也与新生儿营养指南[15]中关注“肠内营养推注速度”观点一致。

综上所述,15、20 cm重力喂养高度有利于减少早产儿喂养后30 min内报警次数,且未增加喂养后呕吐、腹胀、胃潴留并发症的发生。由于本研究样本量较少,高度对早产儿的深远影响尚未可知。因此,后期仍需要多中心、大样本研究来验证结果,为早产儿重力喂养实践安全高度选择提供依据。