2017—2020年医院药品不良反应报告分析

2023-11-01范正冉刘俊

范正冉,刘俊

药品不良反应(ADR)指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或有害的反应[1]。开展ADR监测是药品上市后疗效与安全性再评价工作的重要组成部分。医院是ADR上报的主要机构,医院开展ADR监测是促进医疗机构加强临床用药安全管理,提高信息预警和处理能力,保障患者用药安全,全面提高医疗质量的重要措施[2]。我国《药品不良反应监测管理办法》明确规定医疗机构应当按照规定报告ADR,且ADR上报工作的主体应是医务人员。近年来,随着国家积极推进中国医院药物警戒系统和国家药品不良反应监测哨点的建设,ADR总体监测工作水平得到较大提升。然而,医疗机构在实际工作中对ADR监测的管理水平参差不齐,由于医务人员对ADR认知程度存在较大的差异,影响到ADR上报的质量与数量[3]。本研究通过回顾性分析皖南医学院弋矶山医院2017—2020年上报的ADR,评价与分析本院ADR发生特点与规律,为进一步完善本院ADR监测工作,促进临床合理用药提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源 本研究涉及的ADR资料来源于2017—2020年皖南医学院弋矶山医院向国家药品不良反应监测中心上报的ADR报告,经过国家药品不良反应监测中心对ADR关联性评价确认的ADR。

1.2 研究方法 采用Excel表格分别对ADR基本情况(ADR类型、报告人科室、职业),患者性别、年龄,ADR涉及的药品类别、品种、剂型、给药途径,ADR累及系统或组织及主要临床表等进行统计分析。

2 结 果

2.1 ADR上报基本情况 皖南医学院弋矶山医院2017—2020年上报52例ADR,关联性评价均为很可能,其中2017年上报11例ADR,2018年上报10例,2019年上报8例,2020年上报23例。按照ADR发生类型,52例ADR均为一般的ADR,其中新的一般的ADR 11例(21.15%),未上报严重ADR。门诊上报6例(11.54%),住院上报46例(88.46%)。ADR上报主体为医师、药师和护士,其中医师上报34例,占ADR总例数的65.38%,其次为药师13例(25.00%),护士上报5例(9.62%)。

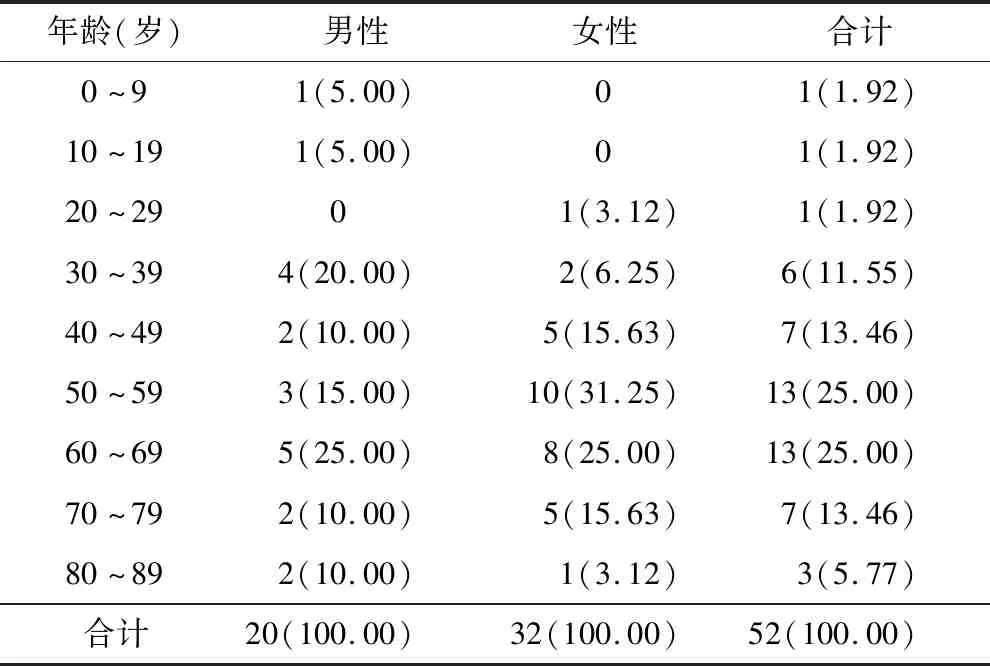

2.2 ADR患者性别和年龄分布 52例ADR涉及的患者中,男20例(38.46%),女32例(61.54%),男性/女性约为0.62∶1;年龄2~89(55.67±17.79)岁,其中50~59岁和60~69岁年龄段人群最多,各占总例数25.00%,见表1。

表1 ADR患者性别、年龄分布及构成比 [例(%)]

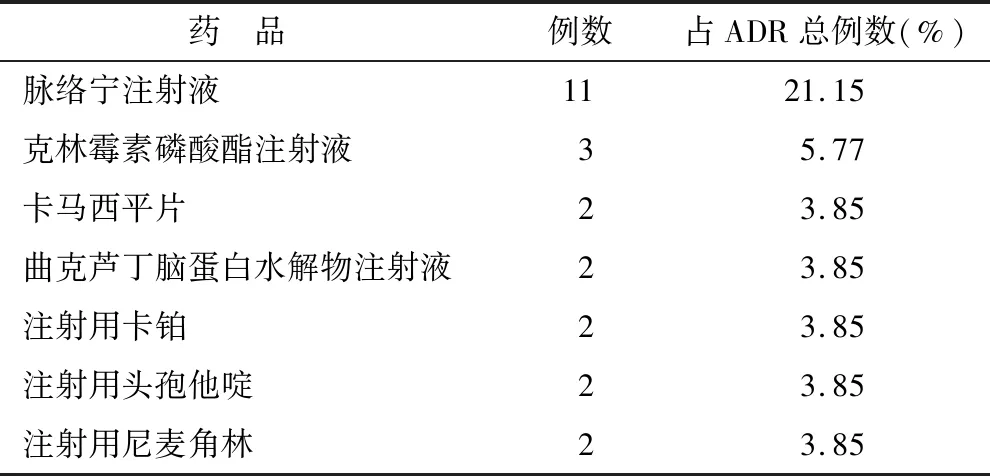

2.3 ADR涉及的药品类别及品种 参考《中国国家处方集·化学药品与生物制品卷(2010年)》及《新编药物学(第17版)》中药品分类标准,统计发现,本调查涉及12类临床疾病用药或药品种类,其中感染性疾病用药所致ADR 15例,位居首位,占ADR总例数28.85%,其中抗菌药物14例,占感染性疾病用药ADR的93.33%;其次为中成药所致ADR 14例,占比26.92%,其中脉络宁注射液11例,占中成药发生ADR例数的78.57%;神经与精神疾病用药致ADR 7例(13.46%),位居第3位,见表2。

表2 ADR涉及的药品类别分布

通过对涉及的药品品种ADR例数进行分类统计,ADR例数≥2例的药品共7种,其中脉络宁注射液11例,占ADR总例数21.15%,其次为克林霉素磷酸酯注射液3例(5.77%),见表3。

2.4 药品剂型及给药途径 52例ADR涉及注射液22例(42.31%)、冻干粉针剂16例(30.77%)、片剂8例(15.38%)、分散片2例(3.85%)、胶囊2例(3.85%)、缓释片1例(1.92%)、贴剂1例(1.92%)。

表3 ADR例数≥2例的药品分布

52例ADR静脉滴注给药36例,占ADR总例数69.23%,其次为口服给药13例,占比25.00%,见表4。

表4 ADR涉及药品的给药途径分布

2.5 ADR累及系统或组织及主要临床表现 52例ADR累及6类系统或组织,合计94例次临床症状或体征,以皮肤及附属组织、呼吸系统、心血管系统ADR发生例次最多,其中累及皮肤及附属组织26例次,占ADR临床表现的总例次27.66%,其中皮疹14例次,占ADR总例次14.89%;累及呼吸系统21例次,占比22.34%,其中胸闷13例次,占ADR总例次13.83%,见表5。

表5 ADR累及的系统或组织及主要临床表现分布

3 讨 论

3.1 本院ADR总体上报比例偏低 药品在患者使用前,虽然经过严格的临床实验,但由于受研究病例少、研究对象年龄范围窄,用药条件控制较严,研究时间的限制,难免对药品的疗效和ADR无法全部知晓,药品上市后监测能弥补药品上市前研究的不足,为上市后再评价提供服务,并促进临床合理用药,保障公众健康和社会稳定[4]。

本调查通过对本院2017—2020年ADR进行回顾性分析发现,本院ADR上报数量较少,2017—2020年仅上报52例,其中2017—2019年3年仅上报29例。究其原因,医务人员在临床实践中可能对ADR认知度偏低,无法准确判断与识别ADR,从而导致ADR漏报。通过对基层医院调研发现,ADR漏报现象比较严重,可能与医院管理水平、医院的宣传教育水平有关[5]。ADR上报人员主要为医师和药师,护士上报比例较低,仅9.62%。护士在日常护理工作中,全程关注着患者的药物治疗过程,更容易发现ADR,但可能由于护士对ADR的知晓率低,导致其无法正确识别ADR。陈孟基等[6]研究表明,文化程度、职称等因素与ADR认知程度高低有关。因此,需要加强对文化程度及职称水平较低者的宣传和培训,充分提高其对ADR的知晓及认知水平。此外,就ADR报告类型而言,52例ADR均为一般ADR,其中11例(21.15%)为新的一般的ADR,未发现严重ADR。严重ADR上报比例是评价ADR数据的重要指标。统计表明,国内严重ADR上报比例约为56.79%[7],提示本院ADR监测工作还有很大的改进空间,尤其需要加强对严重ADR的识别,提高严重ADR上报率。就ADR来源来看,88.46%的ADR来自住院患者,门诊上报占11.54%。患者住院期间可以全程监测药物治疗方案的实施,全面收集ADR相关信息,ADR信息来源更加真实,对ADR报表的填写也更加完整,可在一定程度上提高ADR上报的质量。门诊患者中也有很多ADR情况的发生,门诊医护人员对ADR上报不了解,容易忽视,导致门诊很多ADR漏报甚至不报。另有研究表明,通过加强对ADR信息化建设,可以完善医院对ADR的监管,减少ADR的错报、漏报情况,提高ADR上报比例和质量[8]。

3.2 患者年龄和性别与ADR发生的关系 52例ADR中,女性高于男性,男女比例约为0.62∶1,与既往文献报道[9]相似。女性由于生理周期的影响,加上体内激素水平的变化,可能导致其对药品的敏感性高于男性,更容易发生ADR。本调查发现,50~69岁是ADR发生的主要群体,占总例数的50.00%。这类群体,由于机体的脏器功能尤其是肝脏代谢及肾脏清除功能生理性减退,对药物的消除能力下降,从而引发药物蓄积出现ADR。

3.3 药品及给药途径与ADR发生的关系 本调查发现,感染性疾病用药引发的ADR例数位居首位,占比28.85%,其中93.33% ADR为抗菌药物所致。感染性疾病在临床分布广泛,大多数科室涉及抗感染治疗,尤其是抗菌药物在感染性疾病中使用占比较高,药品使用频繁,在一定程度增加了ADR的发生比例。此外,本调查发现,中成药所致ADR也占较大比例,占ADR总例数的26.92%,以脉络宁注射液为主,在引发2例及以上ADR的7种药品中,脉络宁注射液位居首位,占ADR总例数21.15%。中药注射液对药品制备工艺及质量有严格要求,然而,中药制剂提取工艺的不完善,中药材的来源不同,难以完全清除制剂中大分子杂质,加之药品在存储过程中容易受外界环境因素的影响,从而产生一些诸如蛋白多肽、鞣酸等过敏性物质,从而诱发ADR[10]。研究表明,中药注射剂在临床使用过程中存在不合理用药情况,主要包括溶媒选择不当、适应证不适宜、超疗程用药、多组液体间未冲管、用法用量不适宜及超适宜人群等[11]。中药注射剂的不合理使用也增加了其临床使用的安全隐患。因此,中药注射剂应严格遵循中医辨证施治理论,按照中药注射剂临床合理使用相关原则和规范合理使用。

通过对引发ADR的药品剂型及给药途径分布来分析,42.31%的ADR来自注射液,69.23%的ADR为静脉滴注所致。注射液为临床用药常用剂型,静脉滴注也是临床常用的给药方式,由于其起效迅速,在急症及危重症患者的治疗中较常使用。然而,注射液受到制剂的组方、生产工艺、生产设备、无菌检测、药液配制浓度、滴注速度、储存环境等条件的限制,需要严格监控注射液的临床使用。徐美玲等[12]通过多因素Logistic回归分析发现,注射液引发的ADR受患者年龄、用药时段、单次用药剂量、溶剂量不符合药品说明书要求、联合用药、原患疾病等影响。李娜等[13]通过对203份静脉滴注的药品说明书调查发现,说明书对滴注浓度的标注率为44.33%,滴注速度的标注率仅为33.99%,大多数药品说明书中没有明确标注液体滴注速度及药液配制浓度,有的描述含糊不清,甚至内容前后矛盾。目前,药品说明书是临床用药的主要参考依据,说明书的标注不规范,可能会导致临床无法正确合理使用药品,使得临床安全用药存在较大隐患。

3.4 ADR累及系统或组织的临床表现 本调查涉及的52例ADR,发生临床症状94例次,其中皮肤及附属组织损害最为常见,共计26例次,占比为27.66%,其次为呼吸系统临床表现,21例次(22.34%)。皮肤及附属组织为人体抵御外界侵袭的第一道防御屏障,该组织的病变或损害容易被识别,主要临床表现为皮疹、皮肤瘙痒、斑丘疹等,严重者可能出现重症多形性红斑型药疹、大疱性表皮坏死松解型药疹及药物超敏反应综合征。罗霞等[14]对180例重症药疹回顾性分析发现,44.4%的重症药疹患者表现为重症多形性红斑型药疹,其次为药物超敏反应综合征(23.8%),抗生素类、镇静抗癫痫药为主要致敏药物。因此,临床在用药前需要详细询问患者过敏史,了解患者是否为过敏性体质及可能过敏原,对于说明书要求需要进行皮肤试验的药品按照操作规范实施,在用药过程中加强监护,观察患者用药反应,并做好应急预案,一旦出现可疑反应,及时采取措施,减少或避免ADR对患者造成损伤。

本院的52例ADR报告中,2018-02-15上报了1例替格瑞洛片致“呼吸困难、胸闷”的一般ADR。替格瑞洛片最常见的ADR有出血、高尿酸血症和呼吸困难。临床医师一般会关注替格瑞洛片的出血ADR,呼吸困难常会被医师忽视。说明书提示其大多发生在治疗早期,约有30%在7 d内消除,且有哮喘/慢性阻塞性肺疾病患者发生非严重呼吸困难的风险比氯吡格雷片大,临床应用中需要保持警惕。

综上所述,本院ADR上报数量偏低,尤其是严重ADR的上报,可能与医务人员对ADR预判不够有关。研究表明,基于中国医院药物警戒系统的全国药品不良反应监测哨点的研究,具有药品数据规整、ADR辅助上报、主动监测、药物警戒信息查询、监测预警与统计分析等功能,简化了上报流程,使ADR的监管更加规范[15]。因此,应在医务人员中加大对ADR的宣传力度,不断强化对ADR工作的监督管理,健全管理制度,增加医务人员对ADR的认知度,同时需要加强医院信息化建设,由ADR的被动收集转变为主动监测,通过对ADR主动监测及预警监测,主动呈报ADR,提高医院ADR上报数量及质量,提升医院ADR监测工作的规范化管理水平,为医院的合理用药提供参考。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突。