BEPS背景下跨国公司在华无形资产转让的定价问题研究

2023-10-31陈宇帆

陈宇帆

(河北经贸大学 河北石家庄 050062)

随着知识经济时代的到来和全球经济一体化形势的发展,科技创新日益成为跨国公司提高商业竞争力的主要动力源。为了在全球市场的激烈竞争中获得优势,跨国公司逐步向新兴经济体转移技术密集型产业。同时,党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央的领导下,我国创新活动的研发和投资蓬勃发展,正大力建设创新型国家和科技强国。2023年5月24日,博鳌亚洲论坛发布了《博鳌亚洲论坛创新报告2022》,指出科技创新中心呈现北美、欧洲、亚太三足鼎立的新格局,我国正成为创新型经济体,并已经跻身科创第一梯队。

近年来,跨国公司在华投资企业正逐步从以往利用我国低成本廉价劳动力竞争向全方位利用科技型人才资源、创新产业配套环境等智力创新投入方向转变。从外资企业设立的在华研发中心数量来看,20世纪90年代,跨国公司开始来华设立研发中心,之后发展势头更加迅猛。根据商务部统计,外商投资企业在华设立研发机构由1997年之前的不足20家增加至2006年初约750余家,又增加到2006年底的近980家。2019年3月,中国商务部外司对外介绍表示,截至2018年底,跨国公司在华投资地区总部、研发中心超过2000家。2022年,上海新认定外资研发中心25家。从外商投资企业在华研发资金投入与人才规模发展来看,我国规模以上外商投资工业企业研发投入从1763.6亿元增加到3377.4亿元,增长了91.5%;规模以上外商投资工业企业研发人员的全时当量从59.5万人年增加到71.6万人年,增长20.4%。从研发成果来看,2012—2021年,有效发明专利数从6.8万件增加到24.1万件。高规格和级别的跨国公司同样将中国作为重要的创新中心,亿欧智库发布的《全球市值250强外商企业在华发展报告》显示,全球市值250强的外资公司在华设立的研发中心有108家,并且有至少15家研发中心服务于全球市场。

跨国公司在华研发职能不断扩张,利润转移模式越来越复杂和隐蔽,由于无形资产具有隐蔽性、虚拟性、超额收益性等特征,通过转让定价手段转移无形资产的权属及利益成为跨国公司实施利润转移和税基侵蚀的重要手段。张泽平、叶莉娜(2016)指出,无形资产已经成为跨国公司价值创造的主要动力源,也是转让定价领域的“重灾区”;苏玲(2018)认为跨国公司通过关联企业间简单的高买低卖产品转让定价的避税手段已不常见,利用无形资产不合理的归属来侵蚀税基成为跨国公司目前最常用的避税手段。

跨国公司滥用无形资产转让定价制度不仅造成我国税基与经济利益的损失,还严重影响我国公平竞争市场环境的形成,损害了本土企业的竞争力和创新积极性,于显品(2023)解释了这一结果的原因:一方面,跨国公司在研发、生产、销售和人力资源等方面进行全球资源配置,力争降低公司成本,以获取最大利润;另一方面,通过无形资产转让定价规划将利润转移到避税天堂,相较国内企业,这些地方商业利润更高而税负更低,形成不公平竞争的结果。后BEPS时代,我国无形资产反避税相关法规亟待完善,本文通过分析跨国公司在华研发无形转让定价模型,借鉴经合组织无形资产转让定价规则,提出优化我国无形资产转让定价规则的建议。

1 . 跨国公司在华研发转让定价模型

1.1 跨国公司在华研发无形资产转让定价常规模型

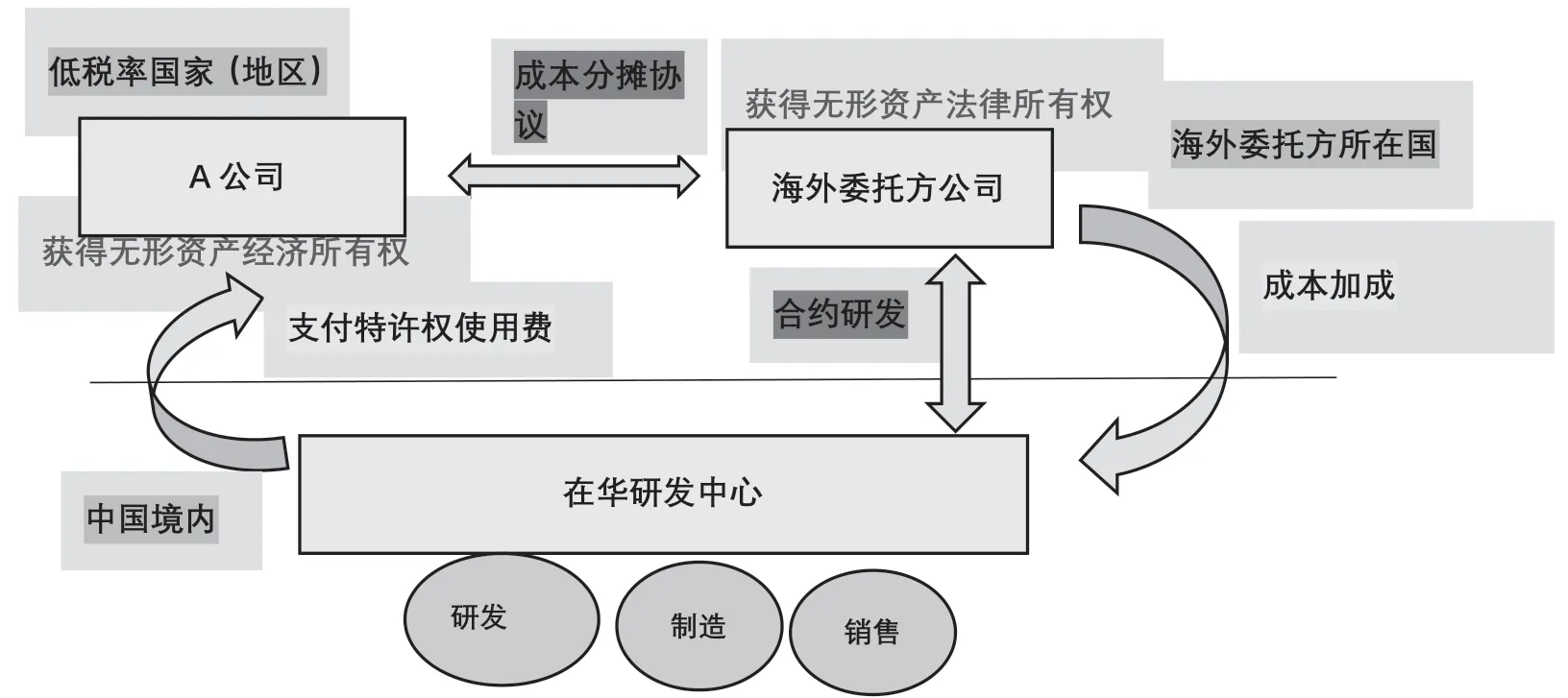

跨国公司的常规转让定价模式是通过合约研发的方式开展在华研发工作,即集团海外委托方公司通过与在华研发中心签订委托研发合同,海外委托方公司承担全部风险,拥有所有研发成果的所有权,但没有科研人员和实际研发功能。

跨国公司在华研发中心作为执行单一研发职能、承担有限风险、对研发成果不享有所有权的合约研发服务提供商,依托我国蓬勃发展的创新能力和人才资源为海外委托方公司提供合约研发服务。海外委托方公司一般设立在低税率国家,以成本加服务费的方式向在华研发中心支付研发活动的服务费用,在实践中加成比例在5%~10%,海外委托方公司即可获得研发成果的所有权,并将研发成果的知识产权授予我国和全球的相关公司使用,收取特许权使用费,在华研发中心仅作为服务外包方履行合约研发职能,因此无权获得无形资产的超额利润分配,常年维持较低利润。通过此种转让定价方式,无形资产的价值被转移到低税率的海外委托方公司,无形资产价值创造的过程发生在我国,但相关利益未体现在我国,造成利润的不合理分配,我国政府将损失很大部分税收利益。

跨国公司在华研发无形资产转让定价模式展示如图1所示,以下称转让定价模型1。

图1 跨国公司在华研发无形资产常规转让定价模型

1.2 跨国公司在华研发职能升级无形资产转让定价模型

近年来,各地税务机关公布的反避税案件显示,许多跨国公司在华研发中心的职能不断扩张和升级,已从单一地承担研发职能扩展到进一步承担制造、销售、宣传等职能,扩张升级后的跨国公司在华研发无形资产转让定价模型如图2所示,以下称转让定价模型2。

图2 跨国公司在华研发职能升级无形资产转让定价模型

跨国公司研发职能升级后的无形资产转让定价模型与常规无形资产转让定价模式的区别主要有两点:

一是在华研发中心除了与海外委托方公司通过成本加成方式承担基础的研发职能外,还利用研发出的专利、技术等无形资产在我国生产制造产品并销售。由图2可以看出,在华研发中心并没有其所研发的专利、技术等无形资产的所有权,所以利用无形资产进行制造产品活动时,需向拥有无形资产经济所有权的A公司支付特许权使用费。与常规转让定价模式相比,升级后的模型中,在华研发中心不仅常年维持较低收入,还有特许权使用的支出,导致境内研发中心利润率远低于集团合并利润水平。

二是升级后的转让定价模型不再要求将海外委托方公司设在低税率国家,而是海外委托方公司与设在低税率国家的关联企业A公司签订成本分摊协议,由A公司向海外委托方公司支付一笔享受已有协议成果收益权的合理支付,即“加入支付”,A公司与海外委托方公司在协议中计算相对贡献、分摊研发成本,使得A公司获得无形资产的经济所有权,海外委托方公司获得无形资产的法律所有权,从而将研发出的无形资产的价值转移到设在低税率国家的关联企业A公司,这种做法违反了实质重于形式的原则。

2 跨国公司在华研发无形资产转让定价反避税制度的问题

2.1 无形资产权属判定不准确

无论是在转让定价模型1还是转让定价模型2中,跨国公司都是利用无形资产权属实施利润转移,达成避税目的,因此确定无形资产所有权属是解决这一问题的关键。OECD发布的《无形资产转让定价指引》明确了无形资产的法律所有权和经济所有权,是BEPS行动计划第8项的中期报告。拥有无形资产的持有凭证、专利证书或合同约定的所有人为无形资产的法律所有人,实质上承担维护、提升无形资产的任务,并使用或将无形资产的使用权在一定时期内让渡给其他企业而获取经济利益的企业为无形资产的经济所有人。

在跨国公司无形资产转让定价的两种模型中,通过合约研发或与低税率国家关联企业签订成本分摊协议的方式,将无形资产的所有权转移到境外公司,从而规避了跨国公司研发并利用无形资产获取经济利益在我国的纳税义务。BEPS第8~10项行动计划提出了DEMPE功能分析法和成本贡献安排来调整无形资产权属及利益归属,并引入“经济所有权”的概念来强调研发无形资产的实质重于形式。DEMPE功能分析法即合约研发关系中的无形资产所有者要对无形资产承担开发(Development)、价值提升(Enhancement)、 维护(Maintenance)、保护(Protection)及利用(Exploitation)职能。成本贡献将仅提供资金而不履行职能的“现金盒”企业排除在无形资产报酬获得者的范围之外。

我国法律及税收法规对无形资产权属的调整仍有缺陷,《国家税务总局关于发布<特别纳税调整及相互协商程序管理办法>的公告》(国家税务总局2017年第6号)(以下简称2017年第6号文)第三十条指出,企业拥有无形资产所有权但并未对无形资产作出价值的不应获得无形资产收益,仅提供资金而未承担相关职能和风险的,只能获得部分合理收益。此文虽然提及无形资产权属与利益调整,但我国还未明确提出“无形资产经济所有权”,利用这一概念对跨国企业无形资产转让定价进行调整仍缺乏法律依据。

2.2 成本加成比例不合理

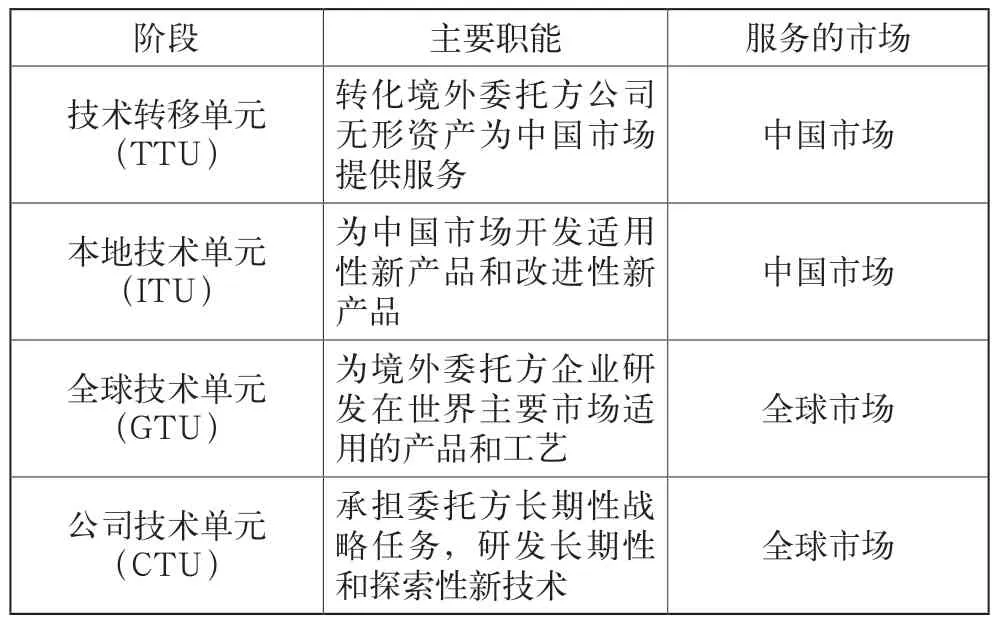

在模型1中,在华研发中心只承担无形资产研发职能,但近年来,随着我国科技创新水平和制造业的转型升级,跨国公司越来越多地利用我国智高价廉的科技人员和专业技术人员发展产品生产、制造和销售等,在华研发中心的职能也从模型一中的技术中心扩张到模型二中的多职能综合型单位。根据苏红(2018年)对跨国企业在华研发中心的分类,在华研发中心可按照“进化论”从低级到高级分成技术转移单位(TTU)、本地技术单位(ITU)、全球技术单元(GTU)、公司科技单元(CTU)4个阶段,各阶段职能与服务单位见表1。

表1 跨国公司在华研发中心的阶段分类

2017年第6号文第28条规定,企业为境外关联方从事合约研发业务,原则上应该保持合理的利润水平。在实践中,模型1和模型2中涉及的合约研发海外委托方企业与在华研发中心的成本加成比例一般为5%~10%。对于第一阶段,即处于技术转移单元(TTU)阶段的在华研发中心来说,由于其并没有进行新产品和新技术的研发,只是利用境外委托方公司的无形资产服务中国市场的消费者,在华研发中心产生的附加价值不大,加成比例较为合理。但境外委托方企业对处于后三个阶段在华研发中心的高端创新活动采用5%~10%的加成比例获得无形资产成果,并通过收取特许权使用费方式获取无形资产利益是不合理的分配。经合组织发布的《跨国企业与税务机关转让定价指南(2017)》中指出,以一个较低的加成率确定的成本加成定价方式,并不能普遍地用于所有承担研发职能的跨国公司子公司。但我国税收法规没有对“合理的利润水平”确定衡量指标,加成比例是否合理难以估量。

2.3 成本分摊协议具有局限性

对于上述处于后三个阶段的在华研发中心的利润分配方式可以采取成本分摊协议方式确定无形资产利益归属,但我国成本分摊协议相关制度还不完善,仍停留在合规指引层面。第一,我国税法未特别规定成本分摊协议方式获取的无形资产是否可以享受企业研发的税收优惠,如由成本分摊方式获得的知识产权是否可以享受研发费用加计扣除存在不确定性;第二,2017年第6号文第4条提到税务机关实施纳税调整调研要重点关注收益与分摊的成本不相配比的企业,但是我国目前的成本分摊协议未详细指导纳税人如何计算成本分摊协议成本、收益及判断收益与成本是否配比的文件,在实际活动中容易产生税收争议。

3 完善跨国公司在华研发无形资产转让定价反避税制度的建议

3.1 明确无形资产所有权属

在转让定价模型1中,跨国公司通过合约研发方式实施无形资产利润转移,BEPS第8~10项行动计划提出了DEMPE功能分析法就是避免跨国公司使用合约研发方式转让定价的有效方法。在华研发公司承担了无形资产的开发、价值提升、维护、保护四个功能,而境外母公司仅利用无形资产生产制造产品或出租无形资产获取经济利益;在转让定价模型2中,在华研发中心的DEMPE功能更强,按照实质重于形式的原则,无形资产的权属与利益应归属在华研发中心,并应承担在我国的税收义务。所以我国应充分借鉴BEPS行动计划的成果建议,在法律层面明确无形资产的权属问题,并引入经济所有权的概念来避免跨国公司在华研发无形资产的转让定价避税做法。

3.2 明确合理的成本加成比例

2017年第6号文第19条指明,关联交易与非关联交易存在重大差异时,应对成本加成率进行调整,但我国税收法律并未规定具体的可比非关联交易成本加成率。实践中,跨国公司采取成本加成模式委托在华研发中心进行合约研发活动时,加成比例一般由集团统一确定,或参照行业平均利润率确定,且多年保持不变,由于无形资产的价值波动较大,这种方式会造成较大的税收误差,中国税务机关宜进一步明确合理的成本加成比例。此外,对于职能升级的在华研发中心,成本加成模式容易造成利润分配不合理,从而无法真实反映在华研发中心的应得收益,应根据实际情况规定其他的利润分配方式。

3.3 完善成本分摊协议相关税收政策

随着《特别纳税调整办法》的不断修改,成本分摊协议相关税收政策不断完善,目前已经取消了对经营期限的要求,降低了成本分摊协议的适用门槛。成本分摊协议与研发费用加计扣除税收优惠是否兼容目前还未作出明确规定,建议在不违背税收优惠立法本意的基础上,对以成本分摊协议方式获得的无形资产的成本费用等研发支出安排平等的税收对待,营造公平竞争的创新环境。同时,为减少税收争议,建议在《特别纳税调整办法》或其他文件中详细说明成本分摊协议各方成本与收益的配比标准。