公平期待与精神认同:县域青年网络公共表达的特点及内在因素

2023-10-28张瑞凯王若琳

张瑞凯 王若琳

摘要:作为科技发展背景下应运而生的新型政治参与形式,网络公共表达不仅是社会成员对政府公共权力监督、维护自身合法权利的过程,还是其澄清价值观、实现自我认同的渠道。本文综合使用定量与质性研究方法,以H县青年为调查对象,对其网络公共表达行为及影响因素进行了研究。研究发现,县域青年网络公共表达意愿强烈,且对网络表达的作用有着较为理性和务实的认识;他们对政策类社会事件高度关注,以行使权力、维护群体利益、获得群体认同为主要目的。社会公共事件刚产生时,县域青年的公共表达多以情绪表达为主;随着获取信息增加,公共表达逐渐呈现理性化特征,并通过讨论努力形成共识、合作与理解。对社会环境公平度的追求,个体化时代对归属感、精神共同体的渴望是激发县域青年参与网络表达的核心变量;网络平台“信息”的价值化赋予了其跨越现实社会桎梏的能力、激发了参与动机,但是网络暴力的存在消解了他们的表达动力。

关键词:县域青年网络公共表达公平期待精神认同数字赋权

互联网的普及改变了信息传播方式、社会成员的交往方式和生活方式,网络不仅是公众与外部世界的重要连接方式,还赋予了他们话语权并加深了他们的社会参与,他们通过网络平台、社交媒体的评论区跟踪社会公共事件的动态发展,对相关信息进行生产、补充、转发与评论,通过表达自己的态度观点形成社会舆论、推动问题解决,实现对政府公权力的监督以及捍卫自身权利[1],推动着中国政府机关由传统型政府向服务型政府的转化。[2]纵观近些年众多社会事件的推进,都伴随着不同群体在网络公共空间形成的社会舆论的影响。但是,非理性、碎片化的表达特点和不完善的网络监督机制,也可能使网络公共空间成为网络谣言、网络暴力的聚集地[3],不仅侵犯了公民的隐私权名誉权、扰乱了网络空间秩序,网络对抗还容易转化为现实生活中的人际暴力,对当事人造成巨大的精神压迫,甚至引起当事人自杀等惨痛后果。[4]因此,习近平总书记强调“网络空间同现实社会一样,既要提倡自由,也要保持秩序。……我们既要尊重网民交流思想、表达意愿的权利,也要依法构建良好网络秩序,这有利于保障广大网民合法权益。”[5]

县域是链接城乡的独特地理空间和关键场域,在乡村振兴战略背景下,县城更是各类返乡人员创业就业的重要载体,是国家高质量发展的基础。2000-2020年我国城镇化快速推进,县城人口从7.28亿上升到10.47亿,全国城镇化率上升15%。[6]随着信息数字化基础设施建设的加快,截至2022年6月,我国城镇地区互联网普及率为82.9%、农村地区互联网普及率为58.8%,网民规模达到10.51亿,年龄在20-39岁的网民占比37.5%。[7]2019 年,约2.3亿小镇青年在快手平台上传了28亿条短视频,观看量超过2万6千亿次,点赞超 800亿次。[8]从上述数据不难推测,县域庞大的青年群体是网络公共空间举足轻重的主体。而且,留乡务工者、在外务工者、返乡大学生与在外大学生是县域青年的重要组成群体,他们丰富的文化资本和较高的职业地位,使其成为推动乡村振兴、新型城镇建设的重要依托。[9]研究县域青年在网络公共空间的表达行为及影响因素,对于把握该群体的思想脉搏、规范其表达行为、促使其理性、有序地进行社会参与,进而提高基层社会的治理水平、消除社会矛盾和冲突具有独特的价值和意义。

一、相關研究评述

自20世纪80年代中后期,“公共领域”逐步形成为席卷全球的社会思潮,中国学者也纷纷使用这一分析模式对中国近些年的社会变革进行实证研究或理论探讨。随着互联网技术的进步和普及,依托网络形成的公共领域、在网络空间进行的公共表达进入研究者视野、成为了新的研究热点。多数学者认为,网络公共空间是典型的“公共领域”[10],网络公共表达不仅仅是社会成员依托网络平台表达自身对公共事件的意见、看法、观点并进行交流和辩论的过程[11],还是对政府公共权力的监督、捍卫自身权利的过程[12],是网络科技发展背景下应运而生的一种新型政治参与形式。[13]公众通过发表推文和回复评论参与到社会公共事件中,一定程度上可以改变信息传播方向、吸引更大范围社会成员的加入[14];通过权威话语主体与大众话语主体不断互动形成政治认同、形成新的运动形式以及线上线下联动的复杂的社会政治与公共关系,甚至可以影响政党和政治变革。[15]对于社会边缘群体来说,可以利用互联网提供的公共空间将人际网络联系起来,通过网络意见表达推动政策调整。[16]对于青年群体来说,自媒体的应用还使网络公共空间成为青年自我认同的场域,催生了以创造独特个性为目的的自我认同新范式。[17]因此,青年群体在网络公共空间的表达不仅具有工具性、抗争性功能,还蕴含着情感性作用,是其寻求身份认同的渠道和方式。[18]

在重大公共热点事件中,青年群体的网络公共表达呈现出复杂化、矛盾化、摇摆化与流变化的特点。[19]许多青年对利益纠纷问题很感兴趣,但是碎片化的阅读消解了部分青年的理性思考能力[20],面对海量的、片段式的信息,大多数人只能基于个人的直觉、经验和情绪诉求去选择想要的信息,使得网络公共表达的情绪性、非理性非常突出。[21]基于自我利益共情产生的情感因素降低了个体对社会事件的理性判断,造成非确凿信息的盲目传播,可能对事件当事人带来不可控的负面影响[22],甚至发展出极端网络行为,表现为人肉搜索、网络暴力、网络谣言等非理性博弈。[23]另一方面,网络公共表达具有意见碎片化、去中心化的特点。互联网技术的发展、新技术平台的崛起使成为意见领袖的门槛降低,人人都可以成为传播者[24],高度开放的网络表达平台打破了信息传播自上而下的垂直传播渠道[25],网络的多节点以及每个节点高度自治的特征,使得整个传播系统中出现无数个中心。[26]传播者的广泛性、异质化,非正式和非制度化的信息传播行为,使得网络民意呈现碎片化表达形态。[27]

就激发青年群体网络公共表达的因素,互联网和其他电子活动的使用提高了在线用户对政治的知识,进而刺激了网络参与[28];同时,权利意识是其在现实社会和网络社会发表特定言论和做出相应行为的重要驱动力。[29]另外,研究发现,对社会事件当事人的共情是促使社会成员参与网络公共表达的动力、贯穿在网络公共表达的全过程,并让网络公共表达具有了群体效应。[30]如黄俊研究了“青少年网络出征”行为,发现网络“情感伤害”是诱发青少年“网络出征”的因素之一。[31]参与者情感越剧烈,事件就越容易发展成网络舆论、进而对事件产生实际影响。[32]信息转发行为还是一种人际关系沟通方式,关系强度对用户转发意愿有显著影响,关系越密切,越容易参考好友的态度,甚至改变自己的态度[33],因此,意见领袖的行为对群体内部成员非常重要。[34]此外,时间距离、空间距离和心理距离对网民话语表达也有着显著影响。社会公共事件具有突发性与时效性,事件发生时间越近、空间距离越近,越容易引起社会成员的关注和评论;距离社会成员日常生活越近且与其利益密切相关的事件,越容易吸引他们的注意、进行公共表达的欲望越强烈。[35]

虽然有研究认为网络参与降低了社会成员的参与和评价成本,还可以将一些社会成员彼此隔离、有助于减少潜在的身体冲突和人际冲突,但是更多研究发现,非理性、碎片化的表达特点和不完善的网络监督机制,使得网络公共空间成为网络谣言、网络暴力的聚集地。[36]而且,网络对抗可能很容易转化为现实生活中的人际暴力,特别是施暴方和受害方在空间上彼此较为接近时[37],这不仅对事件当事人带来了负面影响,还削弱了公共部门的公信力。[38]

总体来看,当前国内学术界关于网络公共表达的研究主要集中在网络舆论、网络使用媒介、网络暴力等领域,对网络公共表达这一主题的讨论较少,且研究对象也主要集中在大学生群体,关于县域青年网絡参与、网络表达方面的研究处于初探阶段,实证性的研究成果非常少。青年群体的社会心态、价值取向深受网络表达的深刻影响,对县域青年网络公共表达的现状、特点及影响因素进行实证研究,有助于促使其理性、有序地进行社会参与,进而提高基层社会的治理水平。

二、研究设计

本研究采用定量研究与质性研究相结合的混合研究方法,对“县域青年网络公共表达及影响因素”这一问题进行研究。借鉴已有研究成果,本研究将“网络公共表达”这一概念操作化为“保持关注”、“参与讨论”、“推动事件变化”三个维度、十项指标。其中“保持关注”由“我每天都看关于社会事件的新闻报道”、“我会持续关注一个社会事件的进展”、“我经常看社会事件报道评论区的评论”三个指标组成;“参与讨论”由“我经常在朋友圈转发关于社会事件的新闻报道”、“我经常在社会事件新闻报道下面的评论区发表意见”、“我会在个人账号单独发表对社会事件的详细讨论”、“我经常就某一社会事件在评论区和其他人进行讨论”四个指标组成;“推动变化”由“当收到的回复与我的观点产生矛盾时,我会与之辩论”、“当社会事件结果不符合我的期待时,我还会继续发表意见看法”、“当一个社会事件热度降低时,我会付出行动提高事件关注度”三个指标构成。该量表采用“非常不符合、不符合、一般、符合、非常符合”的李克特量表进行测量,得分越高表明其网络公共表达行为越多、水平越高。使用克朗巴哈系数考察该量表的内在信度,量表a系数为0.968,显著性P值检验显著,说明量表具有良好的信度、被访者对各指标的理解较为一致。利用因子分析检验量表效度,KMO值为0.958,Bartletts球状检验的卡方值为1691.295,自由度为66,显著性为0.000,因子方差贡献率为64.27,表明量表具有较好的效度。

“县域青年”这一概念起初由学者单光鼐提出[39],随着城镇化加速发展,学者们渐渐关注到县域青年这一群体,但是目前学界尚未对该群体进行明确定义。梳理相关文献及公开资料,本研究将县域青年定义为户籍所在地为地级市、县城、建制镇,并在该地工作生活、年龄在18-35岁之间1的青年群体。本研究的调查地点为山东省H县,该县位于山东省中部,是第一批国家新型城镇化综合试点县,常住人口126.07万人,其中城镇户籍人口76.12万人、农村户籍人口49.95万人。自2015年实施新型城镇化建设以来,H县结合土地增减挂钩、压煤搬迁和城中村、空心村改造,大力推动农村人口向镇区集中、产业向园区集中。H县具有鲜明的县域城镇化特点,能够较好地代表当前我国县城的平均发展状态。

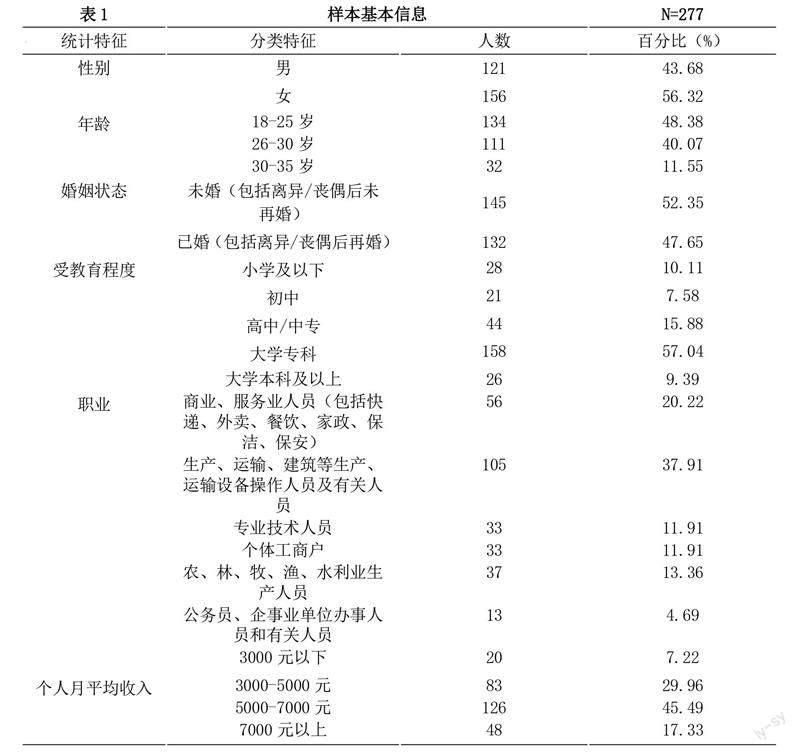

本研究使用在线调查平台(问卷星)创建调查问卷,采取滚雪球抽样方法将问卷链接通过新浪微博、微信等平台发放给符合要求的被访者,在他们填写完成后请他们转发给各自认识的符合研究要求的人填写。因为线上无法确认身份,本研究在问卷中设置了户籍所在地、年龄等题目来甄别符合要求的目标群体。本研究最终收回有效问卷277份(样本信息详见表1)。

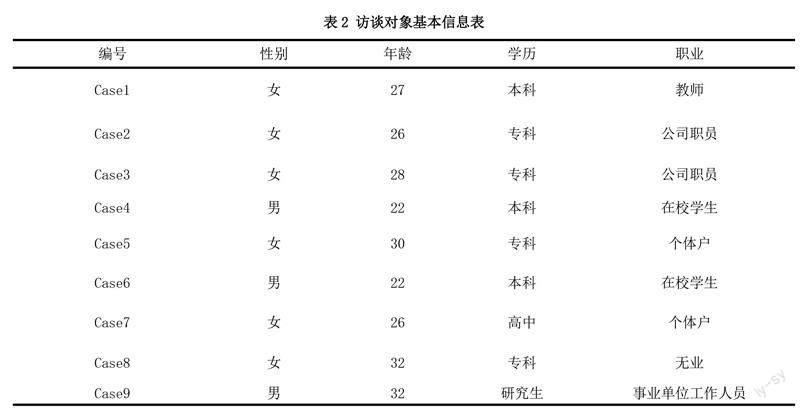

在问卷调查的基础上,本研究还使用深度访谈法搜集信息。根据年龄在18-35岁之间、户籍所在地在H县或所辖乡镇、目前在H县工作生活这三个标准,本研究最终确定了9名被访者,其中女性6人、男性3人,职业包括公司职员、教师、个体户、在校学生等。为了增加受访者接受访谈的便利度,本研究采用在线访谈的方式,与访谈对象进行一对一访谈,每次访谈时间在30分钟左右。访谈提纲主要包括访谈对象的个人基本情况、网络公共表达情况(包括是否进行网络表达、使用媒介、表达目的、表达渠道与形式等)以及影响其网络表达的因素。

三、县域青年网络公共表达特点及影响因素

(一)县域青年网络公共表达特点

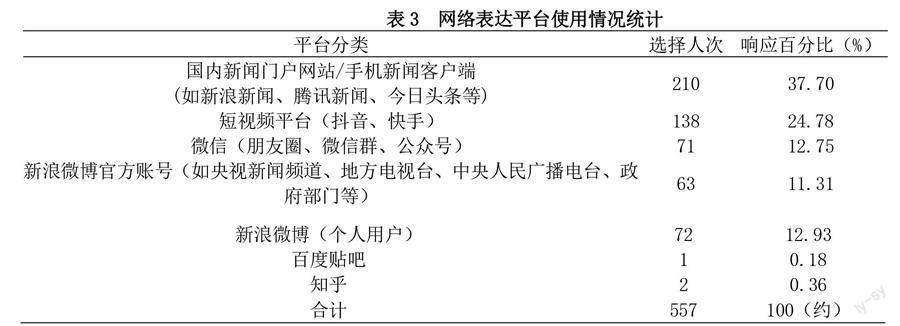

1.新闻门户网站和短视频平台是主要表达平台

已有研究指出,北京、上海等一线城市青年群体偏好在社交类软件(新浪微博)、问答类软件(如知乎)表达个人意见,与其相比,选择“使用国内新闻门户网站(或手机新闻客户端)”来获得社会事件的相关信息或者在其评论区发布评论的被访青年有210人次。选择“新浪微博个人账号”和“新浪微博官方账号”的仅为135人次,远低于新闻门户网站的人次,而且,表示会在新浪微博官方账号下发表评论的被访者仅有66人次。2

视频具有更加直观、可视、易读的传播特性,参与门槛低,不需要耗费太多投入和时间就可以获得相关信息、便捷高效地参与社会事件的互动。因此,以抖音、快手为代表的短视频平台是县域青年进行网络公共表达另一关键平台,选择人次为138人次。此外,微信朋友圈也是县域青年获取信息和发布个人态度的有效渠道,选择该选项的被访者有71人次。

“下班回家都不早了,工作累的时候就想躺着刷手机,看看有什么新闻之类的,看看短视频,点点赞”(Case3)

“我经常用我们县的公众号,叫HS通,上面有一些政策解读、意见反馈之类的模块,之前疫情返乡政策我都是从上看问的。”(Case6)

2.对社会事件关注度较高但参与深度有限

县域青年“网络公共表达量表”得分均值为37.18分(满分50分),保持关注、发表评论、推动变化三个维度平均得分分别为3.7、3.7和3.75(满分5分),这一结果表明县域青年在网络公共空间的表达行为较为活跃。具体来看,66.1%的被访青年表示“会持续关注一个社会事件的进展”,58.8%的被访者“经常看社会事件报道评论区的评论”。特别值得关注的是,61.4%的被访者表示会“经常在社会事件新闻报道下面的评论区发表意见”,高达65.4%的被访青年表示“在个人账号单独发表对社会事件的详细讨论”,“当一个社会事件热度降低时会付出行动提高事件关注度”的比例更是高达66.1%。

“经常关注社会新闻,就是哪里打人了,哪里发生火灾了,哪里什么出车祸了,哪里地震了之类。就像上次什么河北唐山打人事件,就觉得特别震惊。后续新闻出来,我就会果断地点进去,看看大家是怎么看的。我也看一看,但是也不会评论。”(Case5)

“我比较好奇,就想知道他进展是怎样的,最后有什么样的结果。一开始我会预想到一个结果,看看他跟我最后想的结果是不是一样的。”(Case6)

网络空间碎片化的信息以及县域青年自身表达能力的限制,与较高的关注度和评论参加度相比,县域青年发表的很多评论内容较为空洞、信息量小,甚至只是个人负面情绪的宣泄。调查显示,仅有26%的被访青年认为自己具有良好的表達能力,可以就关注的事件准确表述想法。

“反正就只会一句话,他说只会一句话,他翻来覆去就在那说一句话,毫无逻辑点可言。”(Case1)

3.公共政策、社会民生类社会事件更容易吸引县域青年的参与

改革开放40多年来,我国经济快速发展、国力大幅度提升,社会成员的需要也发展到了更高层次,在公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。[40]公共政策是运用公共权力对社会成员利益关系进行的权威性调整,一点变化都会涉及到千千万万社会成员的切身利益,直接影响到整个社会的公平度。[41]因此,县域青年高度关注公共政策类社会事件(54.2%)。另外,涉及交通事故、家庭纠纷等社会民生类社会事件的关注度也较高(45.8%)。近乎一半的被访县域青年处于未婚状态,已婚群体中大部分处于没有生育子女或者子女年龄较小的家庭周期,且其父母的健康状况还较为理想。因此,县域青年对医疗卫生类(28.5%)、教育类(36.1%)社会事件的关注度较低。同时,统计结果显示,不同性别、文化程度、收入的青年关注的社会事件类别没有显著差异。

4.从情绪表达到试图形成共识、合作与理解

县域青年倾向于在社会公共事件发生后3-7天之内进行网络公共表达,其最初的表达包含着获得信息和情感卷入的双重特点。一方面,县域青年会从“旁观者”的视角发布评论,希望了解事件的具体内容和进程,另一方面,他们不是被动地接受来自于专家和大众媒体的观点,而是非常关注社会公共事件与其相利益、观点一致的部分,其网络表达包含着较强的情感驱动、具有较强的情感卷入属性。对社会事件中弱者的同情、对自身所处境况的焦虑和对一些社会问题处置方式的不满,使得县域青年公共表达中的情绪以焦虑、愤怒、同情为主。

“我有一次看到知乎里面讨论女性话题一个问题,我才知道很多男性明显的言论上很排斥女性和女权,还有就是女性彩礼怎么高的问题。我就点开了他的主页里面发现都是关于女性多不好的话题,还有很多人点赞。后来我看抖音也是这样子,就有很多那种很偏激的内容”(Case3)

近年来,我国网络空间规则体系日趋完善,网络公民媒介素养不断提升。[42]县域青年的媒介素养也有显著提升,具体表现为随着获取信息的增加,县域青年网络公共表达的深度和逻辑性逐渐凸显,且表达更加理性化。随着社会事件的发展变化以及更多信息的披露,县域青年关注的焦点从对社会事件细节的关注转向讨论事件背后承载的意义、存在的结构性问题,讨论的问题更加抽象、更加宏观。同时,他们会与不同立场、意见不一致的网友进行辩论讨论,努力形成共识、合作与理解。如调查显示,62.8%的被访青年表示会“就某一社会事件在评论区和其他人进行讨论”,64.6%的被访者表示“当收到的回复与我的观点矛盾时,会与之理性辩论”。而且,县域青年已经意识到网络意见领袖在意见表达上的利益取向和局限性,对其发布的信息会采用更加客观和理性的态度而不再盲从,甚至仅有37.9%的被访者表示网络意见领袖的观点会影响他们对社会事件的看法和态度。网络公共空间是参与多元主体、各方意见表达的竞争性场域,网络表达理性化的沟通推动了社会公共事件背后问题的暴露并推动其迅速解决。

“一开始对这个事情的观点可能还是对事件的讨论居多,但是,慢慢我看多了之后就可会对比,看他们不同的人是怎么说的,谁的评论又是有局限的,慢慢形成自己的观点。……我觉得媒体还有公民都是为了监督政府的,但是都是为了督促政府更好的一个角色。”(Case4)

“我发现不只是不同的人站在有各自的立场上,用自己的各自的价值观来判断是不是;而且每个人站在这个事件的过程的节点不同,导致的这些言论也不同。”(Case7)

5.“行使权利”、“维护群体利益”、“获得认同”是县域青年公共表达的主要目的

随着城市化、民主化、市场化的深度推进,我国青年群体的权利意识不断提升,当应得利益受损时能够自觉地与合法权利相联系,并且愿意付出较大的维权成本。[43]而且,在竞争性应试环境的影响下,青年的自我意识被互相竞争强化达到了一个相当高的程度,他们高度关注个人利益,致力于实现自我。[44]调查结果显示,被访青年认为网络公共表达是社会意识和社会责任感的体现,是行使自己公民权利的重要方式,“行使权利”这一选项的选择人数最多(55.6%)。相对于女性,男性群体更加重视网络公共空间给予他们的参与权利,选择“行使权利、承担责任”的比例为62%,高于女性十二个百分点(50.6%)。县域青年界于大城市与农村之间,甚至更靠近大城市,但他们所处的社会结构和文化归属却被纳入社会中下层乃至底层,这让他们面临独有的认同困惑、上升压力和社会风险。[45]因此,县域青年网络公共表达的目的不仅仅是满足自身利益,他们更希望通过自己的声音和参与来维护其所属群体的整体利益,或者希望用行动推动整个群体社会影响力、社会形象的改变,提高社会整体公平度。

“相比与其他的事件,和我自己工作有关或者和我自己利益有关的我都会评论,感觉只有说出来了才算是出了点力。”(Case3)

受社会变迁增速、社会文化多元化的影响,不仅代际间社会成员的价值观存在较大差异,青年群体“同代代沟”现象也逐渐凸显,虽然他们经历了同样的环境变化和社会变革,在价值观念、行为表达、生活方式等方面依然存在明显差异。[46]本研究在一定程度上佐证了这一结论。调查显示,被访县域青年认为在现实生活中寻找到价值观相近的人非常困难,只能在网络社区找到观念一致的伙伴。他们网络公共表达的另一目的是“结识观点一致的朋友”(44.4%),且女性群体(49.4%)对其期待高于男性十个百分点(38%)。

此外,需要特别注意的是,23.5%的被访青年表示“网络参与可以改变事态发展”。该数据一方面表明县域青年对社会问题解决的复杂性、长期性有较为深入的理解,因此对网络表达的作用有较为理性和务实的认识;另一方面,这也意味着一定比例的县域青年对国家治理、网络参与效能持较为消极的评价。

“与身边的人聊不来主要是因为认知不同,特别是同事,虽然朝夕相处,但是大家的个人背景,学历背景都不一样,就很难对某些事件进行讨论。在网络上你就会发现很多和你观点相似的朋友,甚至有些生活经历都很相似,这个时候就会不自觉与他们亲近。所以网络能让我找到更多相同观点的人群。”(Case4)

“我当时关注的抖音网红,我加入他的粉丝群体会觉得有归属感,就觉得像一家人,因为大家都很自律,很向上,就是这样一群和自己的相似点比较多的人聚集在一起,就会觉得有归属感。”(Case7)

(二)影响县域青年网络公共表达的内在机理

1.对社会环境公平度的追求是县域青年参与网络公共表达的核心

如前文已提,近年来我国社会成员对消除贫富差距、提高社会公平度的需求不断提高。[47]与社会成员尤其是青年群体对社会公平氛围的高期待相比,我国社会不平等问题还比较突出,社会阶层分化、流动固化的趋势逐渐凸显。[48]尤其是近年来北京、上海等一线城市与省会城市的加速发展,在教育、医疗、文化配套设施等方面,不同城市之间、城市与县城之间的差距在拉大。因此,党的十九大报告明确提出要“促进收入分配更合理、更有序……不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕”,党的二十大报告再次强调“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化……着力维护和促进社会公平正義,着力促进全体人民共同富裕,坚决防止两极分化。”县域青年在横向对比中对社会资源、社会福利服务分配的地区差异、城乡差异的不满逐渐积累,涉及社会公平议题的事件一旦出现,就很容易牵动他们的注意力并激发隐匿的对社会流动机会减少、阶层固化的焦虑。

2.现代化进程中对精神共同体的追求是县域青年网络公共表达的原生动力

改革开放以来,我国社会经历着深刻的社会结构转型,发展的不平衡不充分使得个人与家庭之间、城乡之间、区域之间以及行业之间等存在着巨大的利益分化,也使社会价值体系受到巨大的挑战。[49]现代社会,职业性角色是社会成员获得社会身份并获得归属感的主要渠道。[50]调查显示,县域青年就业范围增大、非农化特点突出,且流动率高。具体来说,在生产、运输、建筑等行业从事生产、运输、设备操作是该群体的主要职业角色(37.8%),商业、服务业(包括快递、外卖、餐饮、家政、保洁、保安等(占比19.8%)是另一主要就业领域。在以劳动报酬、职业发展前景、劳动安全、社会声望等多个指标构成的现代社会职业评价体系中,这些职业处于相对弱势的位置,而且频繁的职业流动也让县域青年失去了对职业的认同,仅仅将其视为生存工具,基于职业荣誉带来的社会肯定、基于稳定的同事关系带来的支持系统逐渐式微。另外,20世纪80年代以来,随着计划生育政策的实施,家庭规模小型化、家庭结构核心化,中国家庭走向个体化和私人化,家庭成员之间日常互动弱化,年轻一代逐渐脱离家庭的影响。[51]调查结果显示,县域青年未婚独居的比例高达33.8%、与合租室友同住的有23.4%,与父母同住的占比仅为30.35%。随着县域青年从家庭中搬离,其与家庭成员的交往和联系减少。而且,县域青年不愿意重复父辈专注于挣钱的生活方式,他们更加注重生活质量、生命历程的体验[52],更加重视基于自我感受和自主选择而形成内在性自我认同。[53]家庭系统给予青年群体的支持、认同和肯定逐渐被消解。

“离开家后感觉脱离了束缚和管教,下了班之后你要回家,没有人管你,包括周末也没有人管。离开家了之后,就很难日常参与家庭话题的讨论了。就更加关注在网络上,注意力就更关注社会事件了。”(Case1)

“我感觉他们(同事)是认同我的,但是我没有从心底接受我变成这里的人”(Case2)

不断变动、较低社会认可度的职业身份,衰弱的家庭价值系统和社会变革加速期模糊、相互矛盾的意义框架,使得县域青年个体常常感到孤独、焦虑和空虚,他们迫切希望能够在网络公共空间寻求与其价值观一致的个体或群体,希望在网络精神共同体中实现自我价值体系的稳定。并且,互联网技术算法导致的“信息茧房”加剧了社交媒体用户的分化[54],社会成员群体性孤独愈发明显,也使其更加倾向从网络公共空间讨论形成的公共时间轴中寻找身份认同。

3.网络空间“信息”的价值化赋予县域青年跨越现实社会桎梏的能力

现实生活中,社会成员掌握的资源禀赋差异明显,较少的资源禀赋在一定程度上阻碍了部分社会成员的行动与诉求表达。[55]网络公共空间中,互联网使县域青年成为数字化生存的主体,使他们可以暂时摆脱现实社会关系的束缚,变成平等参与社会事件的“网友”这一统一化、标准化且具有一定匿名性的主体。他们可以通过获取、运用、创造和扩散信息的行为,增加社会事件的被关注度、形成意见合意、推动社会事件变化;通过“点赞”、“发言”等方式表达反映自己的意见与建议、进行政治参与;还可以使用自己较强的表达能力、沟通能力成为具有较强影响力的意见领袖。在网络公共空间,县域青年一定程度上跨越了现实资源差异的影响,从“现实人”转变为“信息人”、“政治人”。

4.网络暴力的存在消解了县域青年公共表达的动力

网络暴力给当事人造成的精神、心理上的伤害是持续性的,并极有可能衍生出后续无法估计的惨痛后果[56],虽然已有研究关于青少年遭受网络暴力的比例差异很大,但是这些研究都强调了网络暴力经常发生这一事实。如帕特钦的调查显示,2010年美国约有20%的被访青年报告说经历过网络暴力。[57]而且,互联网技术改变了个体获得信息和监控他人的能力,如社交媒体软件允许用户定位图片或帖子的位置,提高了用户获得事件当事人地理位置等诸多私密信息的可能[58],如果施暴者与受害方在空间上彼此较为接近时,网络暴力转化为现实生活中的人际暴力的可能性会大大增强。[59]因此,很多县域青年表示发布个人意见时会考虑可能遭受网络暴力的风险,进而选择不发表、不参与。

“我不会发表任何关于在社交平台发一发表自己的观点,因为怎么说现在之前被喷过。比如我之前说了在一个视频发表了一个什么动漫的问题,就是随手发说了一句文化入侵,那些比较喜欢日本动漫的开始抬杠。”(Case2)

“一般不会有评论,但是会有一些跟同事的交流,我不会在网络上发表评论观点。……因为被网暴过,所以不敢再从网络上表达了。”(Case4)

四、讨论与小结

网络公共表达作为科技发展背景下应运而生的新型政治参与形式,不仅是社会成员对政府公共权力进行监督、捍卫自身合法权利的过程,还是澄清价值观、实现自我认同的渠道。数量庞大的县域青年是我国新型城镇化的主要动力,他们对社会公共事件的观点以及借助互联网平台形成的舆论声音,对推进社会事件进展、社会稳定有着举足轻重的影响。本研究综合使用定量研究、质性研究相结合的方法对县域青年网络公共表达行为及影响因素进行了剖析。研究结果显示,县域青年网络公共表达意愿强烈,且对网络表达的作用有着较为理性和务实的认识;他们对政策类社会事件高度关注,以行使权利、维护群体利益、获得群体认同为主要目的。社会公共事件刚产生时,县域青年大多数的公共表达多以情绪表达为主;随着获取信息增加,公共表达逐渐呈现理性化特征,并通过辩论努力形成共识、合作与理解。就影响县域青年公共表达的因素,对社会环境公平度的追求、个体化时代对归属感、精神共同体的渴望是核心因素,网络平台“信息”的价值化赋予该群体跨越现实社会桎梏的能力并赋予了他们实际参与的渠道,但是网络暴力的存在消解了他们的表达动力。

总体来看,县域青年在网络公共空间的表达具有一线城市、大学生群体不一样的特点和生成因素,就其公共表达中呈现的问题,本研究有以下建议:一是党建引领、多主体参与,加强线上线下精神共同体建设。青年群体所处的心理发展阶段让其对自我认同、群体归属有强烈要求。一方面,坚持以党建引领基层治理,特别是使用青年群体接纳的方式对其进行价值观教育和引导,同时发挥党员在互联网公共空间的模范作用,更好激发活力、凝聚人心;另一方面,可以借助计算机技术,让青年 群体在虚拟空间和网络社区接触到多元价值体系、体验到更多的自我面向、提高自我认同的张力。另外,丰富和拓展便于青年群体线下交流的空间和平台,开发类型多样、方式灵活且符合青年群体特点和兴趣的社会、社区共同事务,让其在真实的社会生活和实践中实现价值观和归属感的确认。二是加强县域青年网络参与能力建设,鼓励理性、对话、合作的网络表达。县域青年的公共表达已经趋向理性和沟通,但是碎片化的信息和有限的表达能力限制了参与深度和参与效果。因此,要扩大政府政务信息公开力度,提高主流媒体信息报道的系统性、及时性,保证青年群体的信息知情权。同时,通过多种方式加强青年群体在信息识别、表达观点、沟通对话、形成社会共识方面的能力,切实提高他们的网络政治参与能力。三是加强网络空间的治理。通过技术手段对视频弹幕、社交平台中的信息输入进行管理;压实文化企业特别是互联网企业的主体责任,促使其在信息管理、观点引导、促进对话沟通等方面发挥积极作用。另外,通过法治化建设增强网络空间不规范行为的成本,捍卫网络空间的公平正义和规范,也是亟待快速推进的事务。

注释:

1.青年年龄上限设置参考了中共中央、国务院印发的《中长期青年发展规划(2016-2025年)》。

2.问卷中本题为多选题。

参考文献:

[1]艾玲:《重塑意见领袖,优化网络公共领域—社交化媒介时代的网络舆论机制研究》,《出版广角》,2019年第5期。

[2]董人菘、袁崇坚:《网络政治参与对中国政府行政管理的影响》,《云南社会科学》,2020年第5期。

[3]符万年、宋沁:《公共舆论事件的网络传播机制与特征》,《新闻与写作》,2019年第12期。

[4]刘艳红:《理念、逻辑与路径:网络暴力法治化治理研究》,《江淮论坛》,2022年第6期。

[5]习近平:《在第二届世界互联网大会开幕式上的讲话》,《人民日报》,2015年12月17日。

[6]苏红键:《中国县域城镇化的基础、趋势与推进思路》,《经济学家》,2021年第5期。

[7]中国互联网络信息中心:《第50次中国互联网络发展状况统计报告》,《国家图书馆学刊》,2022年第5期。

[8]快手大数据研究院:《2019小镇青年报告》,《搜狐网》,2019年12月2日。

[9]刘浩:《县域青年、精英再生产与乡村人才振兴》,《中国青年研究》,2021年第3期。

[10]滕姗姗、李华君:《社会化媒体环境中公共表达权的特性及主体互动》,《电子政务》,2014年第7期。

[11]胡玲:《网络公共表达离“话语民主”有多远?》,《新闻爱好者》,2009年第15期。

[12]艾玲:《重塑意见领袖,优化网络公共领域—社交化媒介时代的网络舆论机制研究》,《出版广角》,2019年第5期。

[13]李锋:《网络政治参与行为的政治心理机制分析——基于项目反应理论的测量》,《中共天津市委党校学报》,2020年第2期。

[14]Rohlinger D A ,Bunnage L A ,Klein J . Virtual Power Plays: Social Movements, Internet Communication Technology, and Political Parties[J]. Studies in Public Choice, 2014.

[15]潘同人:《融合型趨同:公共话语表达视域下网络空间政治认同的生成路径》,《华侨大学学报(哲学社会科学版)》,2022年第1期。

[16]吕峰、王永贵:《提升我国网络意识形态话语权的思路》,《理论探索》,2022年第4期。

[17]闫方洁:《自媒体语境下的“晒文化”与当代青年自我认同的新范式》,《中国青年研究》,2015年第6期。

[18]王楠:《当代青年网络话语表达范式:生成、功能与引导》,《思想教育研究》,2022年第12期。

[19]吴阿娟、毕宏音:《重大公共热点事件中的网络表达与社交空间生态优化》,《天津师范大学学报(社会科学版)》,2022年第2期。

[20]王少:《大学生权利意识辨正——基于网络“挂人”现象的阐析》,《中国青年研究》,2022年第12期。

[21]胡宏超:《社交媒体虚假信息的动态成因与治理启示——基于行动者网络理论视角的分析》,《出版科学》,2023年第2期。

[22]白文琳、周毅:《网络信息内容生态的安全风险治理行动及其转型》,《图书情报工作》,2022年第5期。

[23]刘怡:《意见螺旋:危机舆情中网络动员的发生特征及传播逻辑》,《编辑之友》,2019年第2期。

[24]喻国明、耿晓梦:《“深度媒介化”:媒介业的生态格局、价值重心与核心资源》,《新闻与传播研究》,2021年第12期。

[25]曹文琴、黄玉军、涂国平:《微博话题传播的时间网络影响力模型研究》,《图书情报工作》,2016年第1期。

[26]许一飞:《网络参与的非理性问题及其理性应对》,《内蒙古社会科学》,2023年第1期。

[27]于水、徐亚清、姜凯宜:《网络民意表达的碎片化逻辑与治理之道》,《电子政务》,2017年第11期。

[28]Chan, M., & Guo, J. (2013). The role of political efficacy on the relationship between Facebook use and participatory behaviors: A comparative study of young American and Chinese adults. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16, 460-463.

[29]王少:《大学生权利意识辨正——基于网络“挂人”现象的阐析》,《中国青年研究》,2022年第12期。

[30]郭蓓:《融合传播时代网络舆论引导与马克思主义新闻观之践行——基于共情理论的思考》,《现代传播(中国传媒大学学报)》,2019年第8期。

[31]黄俊、董小玉:《自媒体语境下青少年“网络出征”研究》,《现代传播(中国传媒大学学报)》,2018年第4期。

[32]Tilly C . Social movements and (all sorts of) other political interactions–local, national, and international–including identities[J]. 1998, 27(4):453-480.

[33]廖圣清、李梦琦:《社交媒体中关系强度、自我呈现动机与用户转发意愿研究——以微信的新闻转发为例》,《现代传播(中国传媒大学学报)》,2021年第6期。

[34]李嘉琪:《网络新闻传播模式:试论新闻信息传播双向流动性的体现》,《传播力研究》,2017年第7期。

[35]吴晔、冯鑫、梁梅珍:《基于IAM理论的在线评论媒介有效性研究》,《新闻大学》,2019年第4期。

[36]符万年、宋沁:《公共舆论事件的网络传播机制与特征》,《新闻与写作》,2019年第12期。

[37]Dickinson, T., & Wright, R. (2015). Gossip, decision-making and deterrence in drug markets.British Journal of Criminology, 55, 1263-1281.

[38]王少:《大学生权利意识辨正——基于网络“挂人”现象的阐析》,《中国青年研究》,2022年第12期。

[39]单光鼐:《“县域青年”的认同困惑与整合不良》,《中国青年政治学院学报》,2012年第1期。

[40]朱力:《中国社会矛盾70年演变与化解》,《学海》,2019年第6期。

[41]袁明旭、左瑞凯:《国家治理现代化进程中公共政策的国家认同建构功能研究》,《云南大学学报(社会科学版)》,2021年第2期。

[42]冯建华:《网络信息治理的特质、挑战及模式创新》,《中州学刊》,2019年第3期。

[43]段易含:《新时代我国公众权利意识的代际差异及影响因素》,《烟台大学学报(哲学社会科学版)》,2020年第1期。

[44]王少:《大学生权利意识辨正——基于网络“挂人”现象的阐析》,《中国青年研究》,2022年第12期。

[45]赵霞、孙宏艳:《小镇青年群体特点及对共青团工作的启示》,《中国青年社会科学》,2019年第2期。

[46]陈晨:《分化与继承:企业青年价值观的代际比较》,《中国青年研究》,2017年第8期。

[47]朱力:《中国社会矛盾70年演变与化解》,《学海》,2019年第6期。

[48]趙霞、孙宏艳:《小镇青年群体特点及对共青团工作的启示》,《中国青年社会科学》,2019年第2期。

[49]黄金辉、王驰:《当前中国利益分化现状与执政党利益整合能力的提升路径》,《理论探讨》,2019年第6期。

[50][51]阎云翔:《“为自己而活”抑或“自己的活法”——中国个体化命题本土化再思考》,《探索与争鸣》,2021年第10期。

[52]沈奕斐:《个体化视角下的城市家庭认同变迁和女性崛起》,《学海》,2013年第2期。

[53]黄闯:《个性与理性:新生代农民工就业行为短工化分析》,《中国青年研究》,2012年第11期。

[54]党永强:《追寻自我:现代性自我认同的危与机》,《同济大学学报(社会科学版)》,2020年第5期。

[55]王阳、马小雷:《催婚:现代社会家庭再生产的困境及其代际冲突——基于一位待婚女青年的生命历程研究》,《华东理工大学学报(社会科学版)》,2019年第4期。

[56]朱逸、李秀玫、郑雯:《网络赋权的双重性:形式化增能与实质性缺失——基于对社会底层群体的观察》,《天府新论》,2015年第5期。

[57]刘晓航:《网络暴力的刑法规制困境及应对》,《北京社会科学》,2023年第5期。

[58]Patton, D. U., Eschmann, R. D., & Butler, D. A. (2013). Internet banging: New trends in social media, gang violence, masculinity and hip hop. Computers in Human Behavior, 29(5), A54–A59.

[59]Moule Jr., R. K., Pyrooz, D. C., & Decker, S. H. (2014). Internet adoption and online behavior among American street gangs: Integrating gangs and organizational theory. British Journal of Criminology 54: 1186-1206.

Fair Expectations and Spiritual Identity: Characteristics and Intrinsic Factors of County Youths' Online Public Expression

——Based on a Sample Survey in County H

Zhang Ruikai Wang Ruolin

Abstract: As a new form of political participation under the background of the development of science and technology, online public expression is not only a process of monitoring government public power and defending legal rights, but also a channel for social members to clarify their values and achieve self-identity. Using a combination of quantitative and qualitative research methods, this paper investigates the behavior and influencing factors of online public expression among youth in County H as the respondents. The study found that county youth are strongly willing to express themselves online and have a more rational and pragmatic understanding of the role of online expression; they are highly concerned about policy-based social events, with the main purpose of exercising power, safeguarding group interests, and obtaining group identity. When social public events first arise, public expressions of county youth are mostly emotional expressions; as access to information increases, public expressions gradually show rationalization characteristics and strive to form consensus, cooperation and understanding through discussions. The pursuit of fairness in the social environment and the desire for a sense of belonging and spiritual community in the age of individualization are the core variables that motivate county youth to participate in online expression; the value of the network platform's “information” gives it the ability to cross the shackles of the real society and stimulates the motivation to participate, but the existence of network violence dispels their expression motivation.

Keywords: county youth; online public expression; equity expectations; spiritual identity; digital empowerment

責任编辑 袁光亮

收稿日期:2026-6-13

基金项目:本文系国家社会科学基金项目“精准扶贫背景下社会工作驱动乡村社会有效治理的路径与模式创新研究”(项目编号:19BSH175)、北京科技大学2022年度研究生教育教学改革项目“社会工作专业学位研究生培养模式创新探索 ——以乡镇社工站建设为依托”(项目编号:2023JGC019)的阶段性成果。

作者简介:张瑞凯,北京科技大学社会学系副教授、硕士研究生导师,社会学博士;主要研究方向:社会政策理论与应用、社会工作本土化、城乡社区治理;王若琳,北京科技大学社会学专业研究生;主要研究方向:城乡社区治理。