“三生空间”视域下近40 年长江经济带景观生态安全时空演变及其影响因素*

2023-10-25张湘张仕超张煊赟刘竞宇薛秀峰

张湘,张仕超,2**,张煊赟,刘竞宇,薛秀峰

(1.重庆师范大学地理与旅游学院 重庆 401331;2.三峡库区地表过程与环境遥感重庆市重点实验室 重庆 401331)

生态安全是国土安全的重要屏障,是评估国土空间生态系统安全性的重要指标之一[1]。随着工业化与城镇化进程加快,国土空间结构的变化也会对景观生态安全格局产生深远影响,因此在坚定不移贯彻“人与自然和谐共生理念”的背景下[2],生态文明建设显得尤为重要。生产-生活-生态(三生空间)布局优化是取得景观生态安全稳态的必要条件,党的十八大报告明确提出三生空间发展目标[3],同时党的二十大报告提出了以生态优先为主,构建高质量发展与优势互补的国土空间体系。因此高度重视三生空间视角下的景观生态安全时空演变对防范生态风险与推进我国生态治理现代化意义重大。

景观生态安全与人类福祉息息相关,对生态与经济高质量发展至关重要,但是土地利用方式及强度的变化会对景观生态安全产生深远影响,于是成为了许多学者关注的问题。为了优化与协调国土空间主导功能,很多学者将研究聚焦在“三生”功能分类[4]、空间识别[5]、空间优化上[6]。目前,景观生态安全研究正逐渐从简单理论与动态变化研究向复杂的空间关系、格局优化与驱动机制转变[7]。一些学者在景观生态安全时空演变[8-9]研究的基础上构建了保障型修复区、脆弱型保护区、改良型发展区、预防型保育涵养区4 类生态分区,并根据不同生态分区提出因地制宜的管控方案[10],有利于生态服务功能可持续性发挥。景观生态安全时空演变是自然和人类活动综合作用的结果,距城市距离、距道路距离、气温、人口增长、城市扩张等因素都是影响其演变的主要驱动因子[11-12]。随着研究内容进一步延伸,一些学者将三生空间与景观生态安全相结合,探究三生空间景观生态安全的耦合协调,发现促进三生空间景观生态安全协调发展中优化布局各类用地是关键[1,7],但是对三生空间视角下景观生态安全时空演变影响机制的探讨较少。景观生态安全评价方法也呈多元化,较多学者采用构建景观生态风险模型[2]、Pressure-State-Response (PSR)模型[13]、投影寻踪模型[14]、景观渗漏指数(LI)[15]、生态侵蚀指数(EEL)[16]等来量化景观生态安全。研究对象主要集中在单个的省[17]、城市群[18]、市[1]、县[19]、流域[20]与一些典型地区如武汉中心城区湖泊系统[21]、河北典型样带[22]、贵州省东北部槽谷[23]。长江经济带是生态文明建设先行示范带,也是引领全国转型发展的创新驱动带,同时作为工业化和城镇化快速发展的区域,城镇开发建设严重挤占江河湖库生态空间,生产空间、生活空间、生态空间供需矛盾日益突出,生态环境保护形势紧迫而复杂,因此三生空间的协调对长江经济带均衡发展至关重要。而目前基于三生空间视角对重大国家战略发展区域长时间序列的景观生态安全时空变化及影响因素的研究仍较少,科学识别其三生空间景观生态安全时空分布与厘清其影响因素对优化三生空间景观生态安全格局与防范生态风险具有参考意义。

鉴于此,本文利用多期土地利用遥感监测数据,基于三生空间分类体系,构建景观生态安全评价模型,并运用空间自相关分析、地理探测器等方法分析1980-2020 年长江经济带景观生态安全时空演变及其影响因素,从而进一步揭示长江经济带三生空间景观生态安全格局演变与自然条件、社会经济、土地利用的内在联系,以期为长江经济带景观生态安全格局优化与生态保护、促进区域可持续发展提供参考和依据。

1 研究区概况

长江经济带位于21°08′~35°20′N,97°21′~123°10′E,是以流域为基础、以长江为纽带、以城市为基本单元的重大国家战略发展区域,流域面积占全国总面积的21.4%,横跨东、中、西三大区域。长江经济带地势西高东低,地形以平原、丘陵为主,气候以亚热带季风气候为主,天然生态系统主要由森林、耕地、草地、湖泊、湿地等构成(图1)。2020 年划定生态保护红线面积占长江经济带土地面积的25.47%,主要分布在川滇森林区、武陵山区、浙闽赣皖山区以及秦巴山地带、大别山地带、若尔盖草原湿地带等十二带,构成了“三区十二带”为主的生态保护红线空间格局,这也是我国极为重要的生态保护屏障,对维护长江经济带乃至全国生态安全有着重要意义。截至2020 年底,长江经济带总人口达6.06 亿人,占全国的42.9%,地区生产总值471 580 亿元,占全国的46.4%,是我国的经济重心与活力所在。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

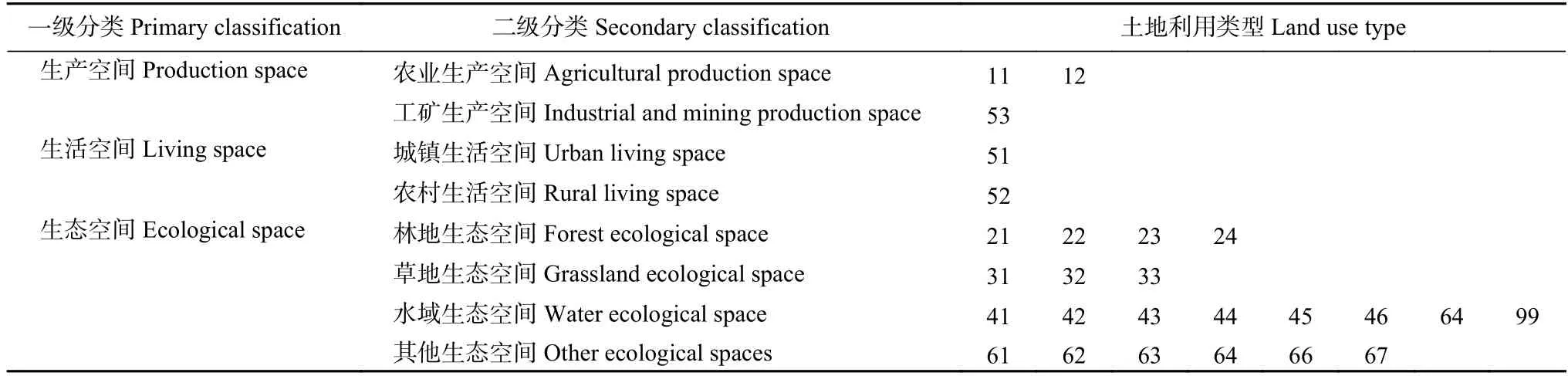

根据长江经济带发展历程[24]将研究时段划分为早期构想阶段(1980-1990 年)、中期探索阶段(1990-2010 年)和全面推动阶段(2010-2020 年)。本文社会经济统计数据主要来源于长江经济带各市《统计年鉴》,中国一级河流空间分布数据、降水量数据、DEM 数据,2022 年中国省级、地市行政区划边界数据与1∶100 000 土地利用遥感监测数据(1980 年、1990 年、2010 年、2020 年)均来源于资源环境科学与数据中心(http://www.resdc.cn)。其中土地利用遥感监测数据空间分辨率为30 m,采用二级分类系统,一级分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用土地6 类,二级进一步分为25 个类型,一级、二级分类综合精度均在90%以上[25]。结合中国土地利用/土地覆盖变化(land use and land cover change,LUCC)遥感监测数据分类体系与三生空间分类已有研究[26-27]进行分类(表1)。

表1 长江经济带三生空间分类体系Table 1 Production-living-ecological space classification system of the Yangtze River Economic Belt

2.2 研究方法

2.2.1 评价单元划分

①记圆弧的起始点为A,以A为起点,B为终点,取一小段圆弧,记为要使得的弦高h能读出两位有效数字的前提下,使尽可能的短。要从起始点选取弧长,正是因为这是事故车发生侧滑的起始阶段,这一小段距离能够有效的反映出侧滑瞬间的行驶速度。②取弦AB的中点,并记为D,测量CD的长度即为弦高h的数值。③利用公式近似计算“曲率半径”。④利用发生侧滑的临界速度公式计算发生侧滑时的瞬时速度。

通过ArcGIS 10.4.1 软件中的渔网分析工具,根据研究区面积大小以及土地利用类型斑块数量,依据景观斑块面积大小的2~5 倍原则[28],将研究区分为1453 个40 km×40 km 的正方形网格单元,再将1980 年、1990 年、2010 年、2020年4个时间点的土地利用栅格数据导入Fragstats 4.2.1 软件中,计算各时期网格单元的景观生态安全指数,最后通过克里金插值得到4 个时间点研究区景观生态安全空间分布。

2.2.2 景观生态安全评价模型构建

不同地质因素对煤矿掘进的影响各异,煤矿掘进过程中支护措施是保证煤矿安全生产的根本策略。在操作过程中,须针对具体地质条件采用合适的支护措施,确保安全可靠掘进。在前期勘测设计时就应该避开断层构造,并将其优先布置在煤层倾角较小的采区,并根据地质中顶底板的具体岩性状况选择科学合理的支护方案,及时调整掘进方式,并做好瓦斯清除方面工作,避免由于对机械化采煤中对复杂地质条件处理不当,而影响正常采煤生产。

景观格局指数能够定量描述景观格局的分布与组成,从而有效揭示区域景观结构与景观生态安全的内在联系[7]。因此结合研究区实际情况,选取景观干扰度指数与景观脆弱度指数来构建景观生态安全评价模型[29],计算公式为:

式中: ESIk表示第k个网格单元的景观生态安全指数;LDIi表示景观干扰度指数;LVIi表示景观脆弱度指数;m表示各网格单元内土地利用类型的数量;k表示网格单元;i表示土地利用类型;Aki表示第k个网格单元i类土地利用类型的面积;Ak表示第k个网格单元的总面积;Ci表示景观类型破碎度;Fi表示景观类型分离度;Di表示景观类型优势度;a、b、c 分别为破碎度、分离度和优势度的权重,其中a=0.5,b=0.3,c=0.2;Ni表示土地利用类型斑块数目;Ai表示土地利用类型i的斑块面积;Si表示景观类型距离指数;Pi表示景观类型相对盖度;A 表示各土地利用类型的总面积;d为景观类型相对密度的权重,且d=0.6;Li表示景观类型相对密度;e为景观类型相对盖度的权重且e=0.4;N表示土地利用斑块总数目。

景观脆弱度指数是表征景观因受外界因素的干扰而使自身理化性质保持稳定的重要量化指标,参考已有研究成果[1],对研究区8 个三生空间二级地类的脆弱性从低到高排列: 城镇生活空间、农村生活空间、林地生态空间、草地生态空间、农业生产空间、水域生态空间、工矿生产空间、其他生态空间,并归一化处理,最后得到各自的景观脆弱度指数。

2.2.3 空间自相关分析

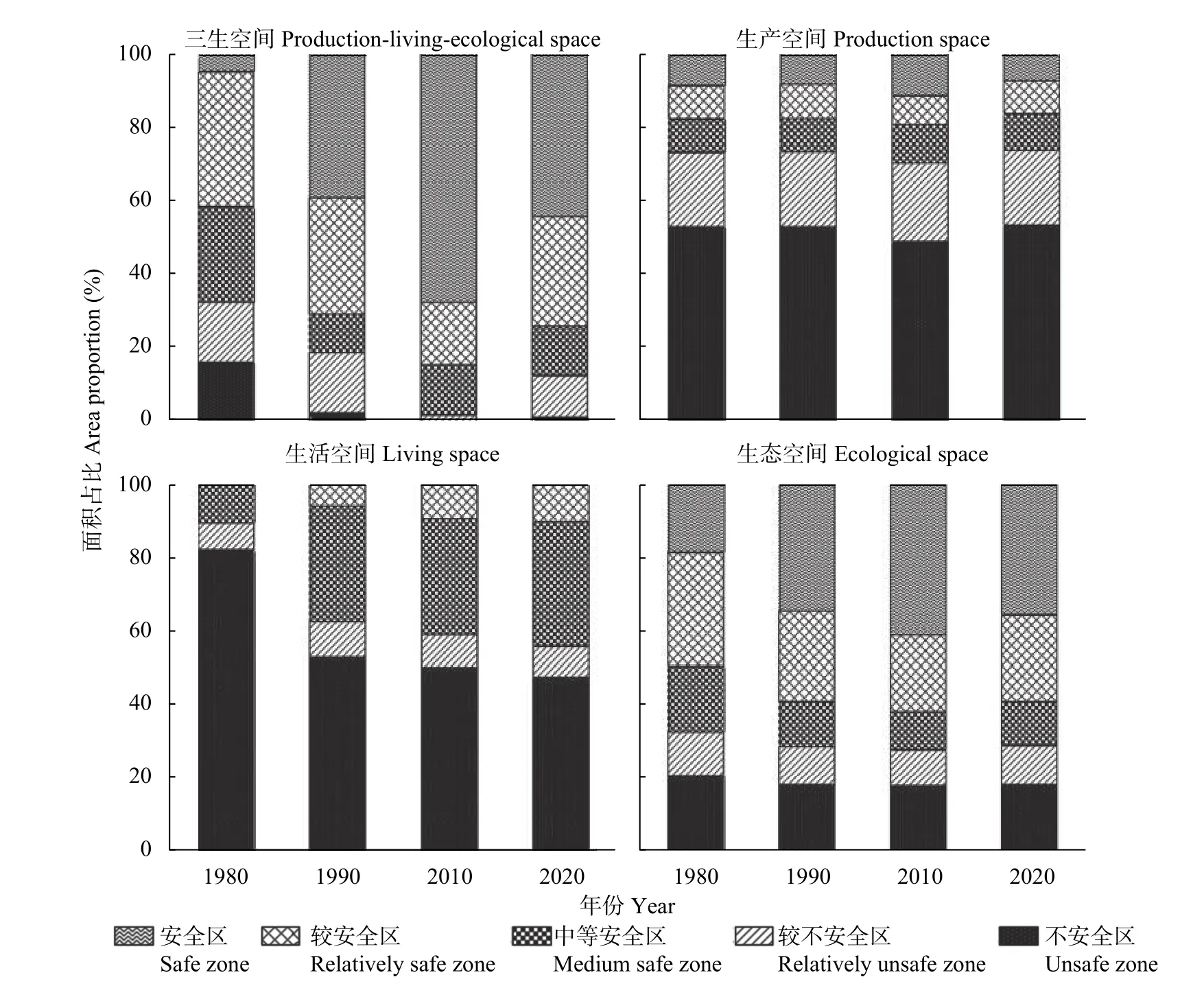

运用自然断点法将长江经济带景观生态安全划分为1 级(不安全)、2 级(较不安全)、3 级(中等安全)、4 级(较安全)、5 级(安全) 5 个等级。其中,三生空间生态安全划分为: ESI≤0.60 (1 级)、0.60

空间自相关分析分为全局空间自相关与局部空间自相关,是一种表示空间变量的位置是否与邻近位置的属性值之间显著相关的算法[30]。本文运用GeoDa 1.18 软件,通过Moran’sI指数表示景观生态安全值在研究区整体上的聚集状况,通过局部空间关联指标(LISA)度量某一网格单元与周边地区景观生态安全高低值的空间聚集程度[1]。

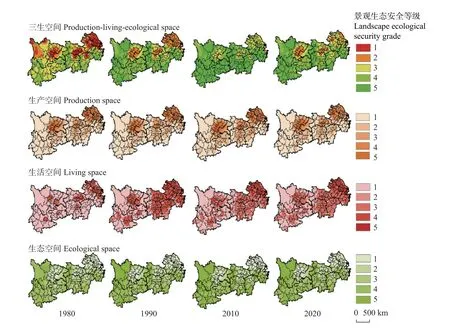

从三生空间视角来看,长江经济带生产、生活、生态空间景观生态安全空间分布存在明显差异。其中生产空间安全区主要分布在成渝城市群、长江中游城市群与长三角城市群,而不安全区主要集中在川西、滇西、赣南、浙南等地区,相比较而言年际变化较小;生活空间安全区主要以组团状分布在以昆明、成都、重庆、武汉、长沙、上海等城市为核心的周围,且有扩张趋势,不安全区则广泛分布在川西、滇西地区;生态空间安全区主要分布在长江中上游山区、洞庭湖周边地区、赣南地区与浙南地区,且总体上呈扩张趋势,而不安全区集中分布在成渝城市群、长江中游城市群与长三角城市群。

地理探测器是探讨空间分异并揭示其背后驱动力的一组统计学方法[31]。景观生态安全受到诸多因素的综合影响,本文参考相关研究[2,11],并结合研究区实际,从自然条件、社会经济、土地利用3 个方面选取高程、坡度、年均降水量、GDP、人口密度、城镇化率、土地利用类型、土地垦殖率、土地覆被指数9 个影响因子,采用地理探测器中的因子探测器来分析研究区景观生态安全格局演变与上述因子的内在联系。

(3) 模块数据管理.设备模块是组成设备的基础,在设计过程中充分利用现有模块资源,是降低设计成本,提升模块化效益的保证.为了使设计人员能快速检索并选用合适模块,建立模块库是简单而有效的方法.通过定义模块特征属性参数及模块间约束关系,利用检索规则进行模块检索.

3 结果与分析

3.1 三生空间时空变化特征

3.1.1 时间变化特征

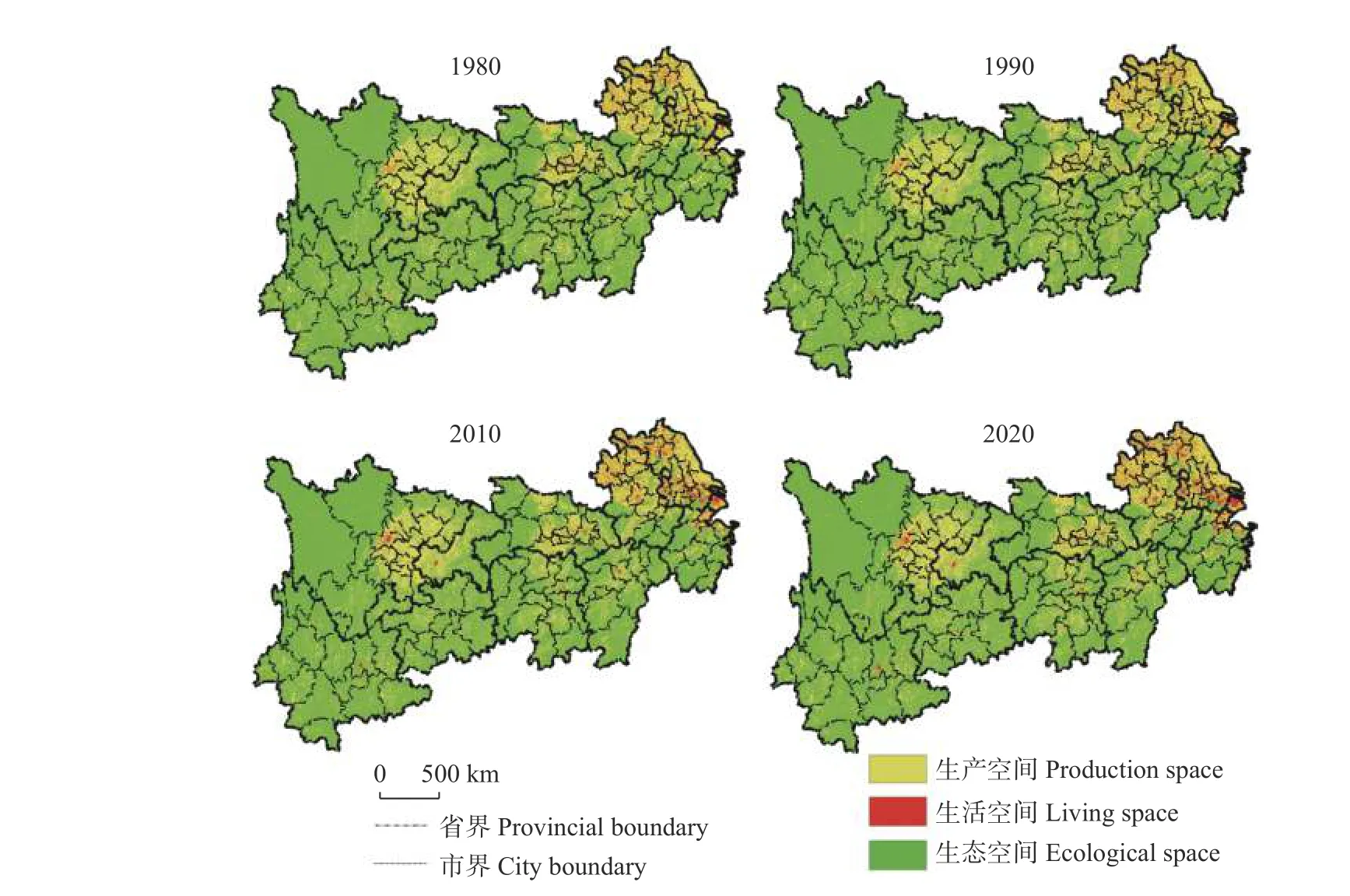

1980-2020 年长江经济带三生空间面积变化表现为生产空间呈递减趋势,生活空间呈逐渐上升趋势,生态空间呈波动下降趋势。其中,生产空间面积所占比例从31.78%下降到30.64%,年均减幅为576.10 km2,减少的生产空间主要表现为农业生产空间向城镇生活空间、农村生活空间以及林地生态空间转变;生活空间所占比例从1.99%提升到3.20%,年均增幅为617.20 km2,增大的面积主要来源于农业生产空间与林地生态空间;生态空间所占比例从66.23%下降到66.15%,年均减幅为37.05 km2,主要表现为林地生态空间、草地生态空间、水域生态空间向农业生产空间、工矿生产空间、城镇生活空间以及农村生活空间转变(图2)。

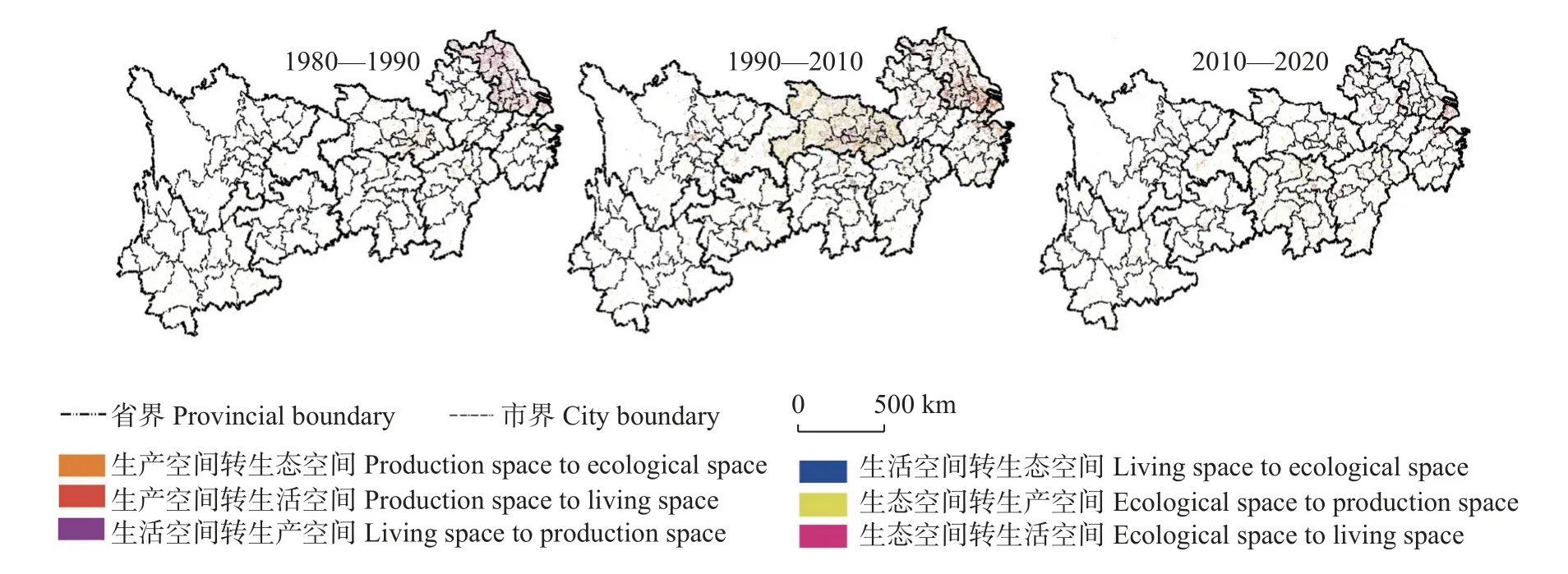

分阶段来看,1980-1990 年长江经济带三生空间转换面积为17 722 km²,其中,“生产空间转生态空间”类型在转换总面积中所占比例为30.72%,其次是“生产空间转生活空间”类型与“生活空间转生产空间”类型,在转换总面积中所占比例之和达47.62%;1990-2010 年长江经济带三生空间转换面积为52 428 km²,其中最显著的是“生产空间转生活空间”类型,占转换总面积的32.80%,其次是生产空间与生态空间的相互转换,二者共占转换总面积的60.11%;2010-2020 年长江经济带三生空间转换面积为18 377 km2,其中“生态空间转生产空间”类型占转换总面积的38.17%,其次是“生产空间转生活空间”类型较显著,占转换总面积的37.94%,再次是“生产空间转生态空间”类型,占转换总面积的15.20% (表2)。

3.1.2 空间演变特征

1980-2020 年长江经济带三生空间格局总体呈现生态空间广泛分布于川西山地、云贵高原、湘西山地、鄂西北山区以及江西、浙江南部低山丘陵区,生产空间主要分布于地势较为平坦的四川盆地及长江中下游平原,生活空间主要分布于长三角、长江中游、成渝三大城市群(图3)。

图3 1980——2020 年长江经济带三生空间格局Fig.3 Production-living-ecological space patterns of the Yangtze River Economic Belt from 1980 to 2020

3.2.3 景观生态安全空间聚集特征

(1)电磁吸附工装的应用 目前电磁吸附工装在工件搬运及机械加工行业有着广泛的应用,采用磁力吸盘对铁磁性材料进行吸合固定,如机械加工车削、铣削、磨削、镗削、锻件模具加工的紧固工作。

图4 1980——2020 年长江经济带三生空间转换Fig.4 Production-living-ecological space transfer of the Yangtze River Economic Belt from 1980 to 2020

型较显著,均主要分布于长三角城市群。这是由于改革开放之后,国家的工作重点转向经济现代化建设,且1980-1990 年长江经济带正处于其发展历程中的早期构想阶段,被确定为国家经济发展重要轴线的长江经济带开发建设规模不断扩大,导致生产空间、生活空间与生态空间发生频繁转换。

1990-2010 年长江经济带三生空间转换中最显著的是“生产空间转生活空间”类型,主要集中分布在成都平原、江汉平原、鄱阳湖平原、长三角城市群;其次是生产空间与生态空间的相互转换,其中湖北省生产空间与生态空间的相互转换尤为显著,原因主要在于湖北省作为长江中下游地区的重要省份,有60 个县(市、区)被国家列入长江中下游防护林体系工程建设范围。1990-2010 年长江经济带正处于其发展历程中的中期探索阶段,长江三角洲及沿江地区以浦东开放开发、三峡建设为契机,依托沿江大中城市,逐步形成一条贯穿东西、连接南北的综合经济带,这一阶段城市用地规模逐渐变大且不断向外扩张,导致大量的农业生产空间被占用,故1990-2010 年的生产空间转生活空间面积年均增长远超前一阶段。此外,在这一阶段,我国出现了第三次人口生育高峰期,人口数量的急剧增长进一步促进了粮食需求量的增长,因此长江中下游平原的生态空间成为了新增耕地的主要来源。

2010-2020 年长江经济带三生空间转换中最显著的是“生态空间转生产空间”类型,广泛分布在鄂、湘、赣、苏、浙5 省;其次是“生产空间转生活空间”类型较显著,主要集中分布于成渝城市群、长江中游城市群、长三角城市群;再次是“生产空间转生态空间”类型,主要分布于长江中下游平原。这主要是由于2010-2020 年长江经济带处于其发展历程的全面推动阶段,且这一阶段我国迈入了第二大世界经济体的行列,经济发展与生态环境保护的矛盾进一步加深,故生产空间、生活空间、生态空间转换频繁,而新的经济发展形势要求厚植生态文明建设理念,因此2010-2020 年的生态空间转生产空间面积年均增长较前一阶段有所减少。

当环境和谐、生态平衡,生命便能自由、健康成长。这种成长,是一种自然而然,是一种潜移默化,是一种不可阻挡的力量:十佳决赛场上,学生们自信大气;学生大讲堂上,学生们激扬文字;国际模联大会上,学生们纵横捭阖;社团开放日,学生们活力十足;跳蚤市场上,学生们创意无限……在学校提供的各种平台上,学生们发现了自己,展现了自我,不断向上生长,呈现出生命的力量。

3.2 三生空间景观生态安全时空演变特征

3.2.1 时间演变特征

对于各指标对应评价对象所具有的不同相对重要程度,定义一个模糊子集A,A=(a1,a2,…,an),其中0

(2)优化业务流程,促进财务与业务系统的深度融合。优化财务业务流程,将财务信息处理嵌入到高校其他业务处理过程中。在科研立项、资产购置等业务活动发生过程中,通过财务数据的嵌入和提取,使财务系统能够按照一定的信息处理规则生成并集成信息,同步完成后续的审核、入账等财务相关业务。通过业务流程、财务处理流程、管理流程的紧密合作,促进高校信息系统的资源共享,优化业务处理流程,减少审批手续环节,减轻财务工作量,同时实现会计的事中控制,提高预防风险的能力。

图5 1980——2020 年长江经济带三生空间景观生态安全等级面积结构Fig.5 Area structure of landscape ecological security grades of production-living-ecological space in the Yangtze River Economic Belt from 1980 to 2020

3.2.2 空间变化特征

长江经济带各等级三生空间景观生态安全空间分布差异显著(图6),其中较不安全区呈现四大组团,主要分布在川西高原、川东地区、江汉平原、苏北与淮北地区;中等安全区与较安全区分布最广,主要集中分布在长江中上游的山区地带、洞庭湖周边地区、赣中北地区、皖中北地区以及浙中北地区。长江经济带三生空间景观生态安全总体趋势呈现出:不安全区范围大幅度缩减,较不安全区范围逐渐向三大城市群集中,中等安全区面积减小,较安全区与安全区范围逐步扩大。

第三种,漠视人类。超人一旦诞生,便视人类如草芥,甚至连草芥都不如。因为对于无比强大的超人,人类既不能对它有利也不能对它有害,所以,它可能采取漠视人类的态度。超人由人产生,但它一旦产生,便弃人类而去。

图6 1980——2020 年长江经济带三生空间景观生态安全空间分布Fig.6 Spatial distribution of landscape ecological security of production-living-ecological space in the Yangtze River Economic Belt from 1980 to 2020

分时段来看,1980-1990 年长江经济带不安全区与中等安全区面积大量收缩,收缩面积分别为283 827 km2与320 843 km2,其中不安全区主要向较不安全区转换,中等安全区主要转换为较安全区,而安全区面积扩张明显,扩张面积为702 779 km2,扩张来源主要是较安全区。较不安全区与不安全区主要集中在成渝城市群、长江中游城市群与长三角城市群三大核心;中等安全区与较安全区集中分布在长江中上游的山区地带与浙中南地区。1990-2010 年长江经济带较不安全区与较安全区面积大幅度收缩,安全区扩张明显,面积占比从38.95%增加到67.70%。由图6 可知20 年间增加的安全区面积主要是从较安全区转换而来,故2010 年较安全区面积有所减少,且呈“O”字形分布在环中等安全区地区,2010 年中等安全区与1990 年较不安全区的空间分布大致吻合,说明较不安全区也完成了向中等安全区的转变,故中等安全区的面积较1990 年有所增长,较不安全区与不安全区主要分布在苏东沿海地区,且较不安全区与不安全区的面积都有所减少,减少的面积分别为312 944 km2、34 284 km2。2010年长江经济带安全区分布范围较1990 年显著扩大,20 年间长江经济带生态环境逐步改善,生态环境向好,景观生态安全水平得到有效提升。2010-2020 年长江经济带不安全区与较不安全区面积有所扩张,其中不安全区零星分布于苏东沿海地区,较不安全区主要由中等安全区转换而来,并呈四大组团,集中分布于川东地区、江汉平原、淮北地区与苏东地区;中等安全区由较安全区转换而来,且分布在环较不安全区周围;较安全区面积进一步扩张,扩张的面积来源于安全区,主要集中在长江中上游的山区地带、洞庭湖周边地区、赣中北地区、皖中北地区以及浙中北地区。

2.2.4 景观生态安全格局演变影响因素探测

从三生空间互相转换的视角来看(图4),1980-1990 年长江经济带三生空间转换中最显著的是“生产空间转生态空间”类型,主要集中分布在滇东地区、江汉平原、鄱阳湖平原、长三角城市群;其次是“生产空间转生活空间”类型与“生活空间转生产空间”类

The experimental solution was prepared by accurate measurement of an appropriate amount of esculetin sample,dissolution in methanol to create a 0.1082 g/L sample solution,thorough mixing,and filtration through a 0.45 μm syringe filter.

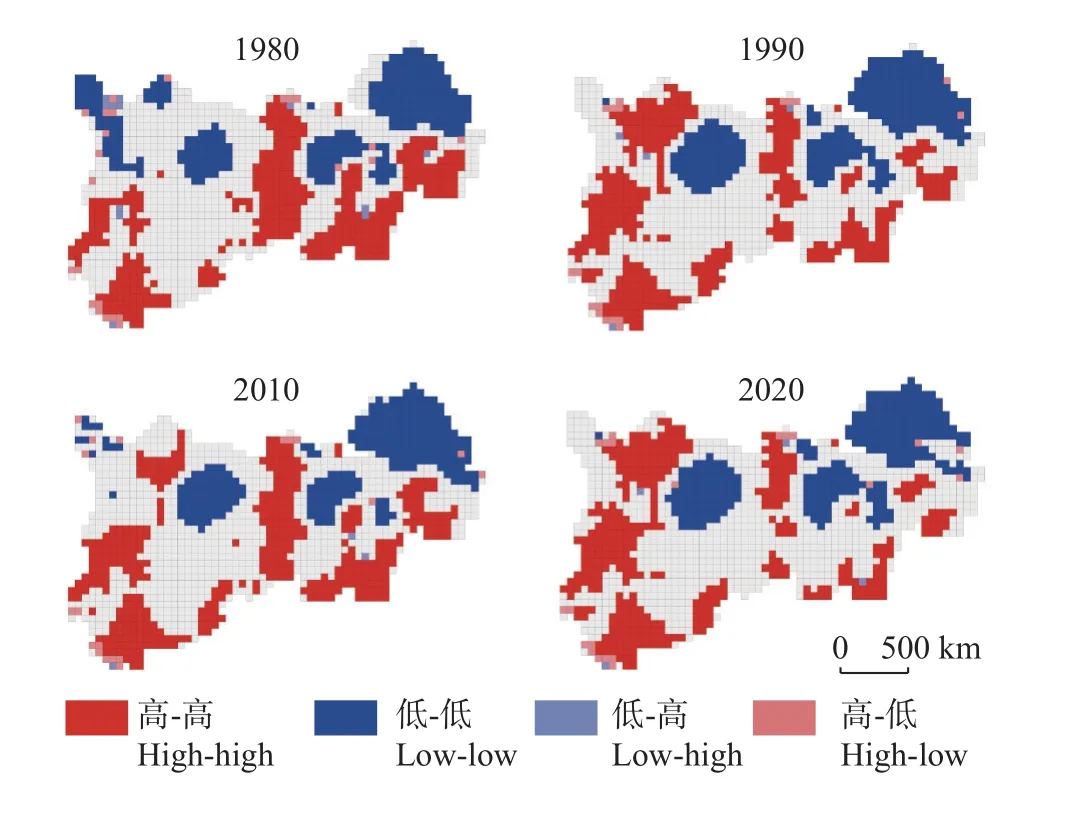

1980年、1990年、2010年、2020年长江经济带全局Moran’sI值分别为0.073、0.484、0.365、0.412,且P值均小于0.01,这表明研究区三生空间景观生态安全指数在空间分布上存在正向的空间聚集效应,且1980-2020 年全局Moran’sI值总体呈上升趋势,表明长江经济带三生空间景观生态安全指数的空间聚集程度有一定增强。由长江经济带1980-2020 年的三生空间景观生态安全LISA 聚集图(图7)发现大部分网格单元的景观生态安全指数空间分布呈现高-高和低-低聚集的规律,即安全区周围分布着安全区,不安全区周围分布着不安全区。且4 个时点的高-高聚集区主要分布在滇西地区、川西地区、贵鄂湘赣部分地区与浙南地区,这些地区以山地为主,地形起伏大,人类干扰程度低,景观优势度较高,且斑块破碎度较其他地区低,故景观生态安全指数高;低-低聚集区主要分布在成渝城市群、长江中游城市群与长三角城市群,这些地区经济发展水平较高且景观分布破碎化,加之人类活动频繁导致生态空间被生活空间与生产空间挤占等问题,故景观生态安全指数较低。极少数的低-高与高-低聚集区零星分布在高-高与低-低聚集区周围,由此表明研究区景观生态安全处于一个较为稳定的水平,不易发生急剧变化。

图7 1980——2020 年长江经济带三生空间景观生态安全空间聚集特征Fig.7 Spatial clustering characteristics of landscape ecological security of production-living-ecological space in the Yangtze River Economic Belt from 1980 to 2020

3.3 景观生态安全演变的驱动力分析

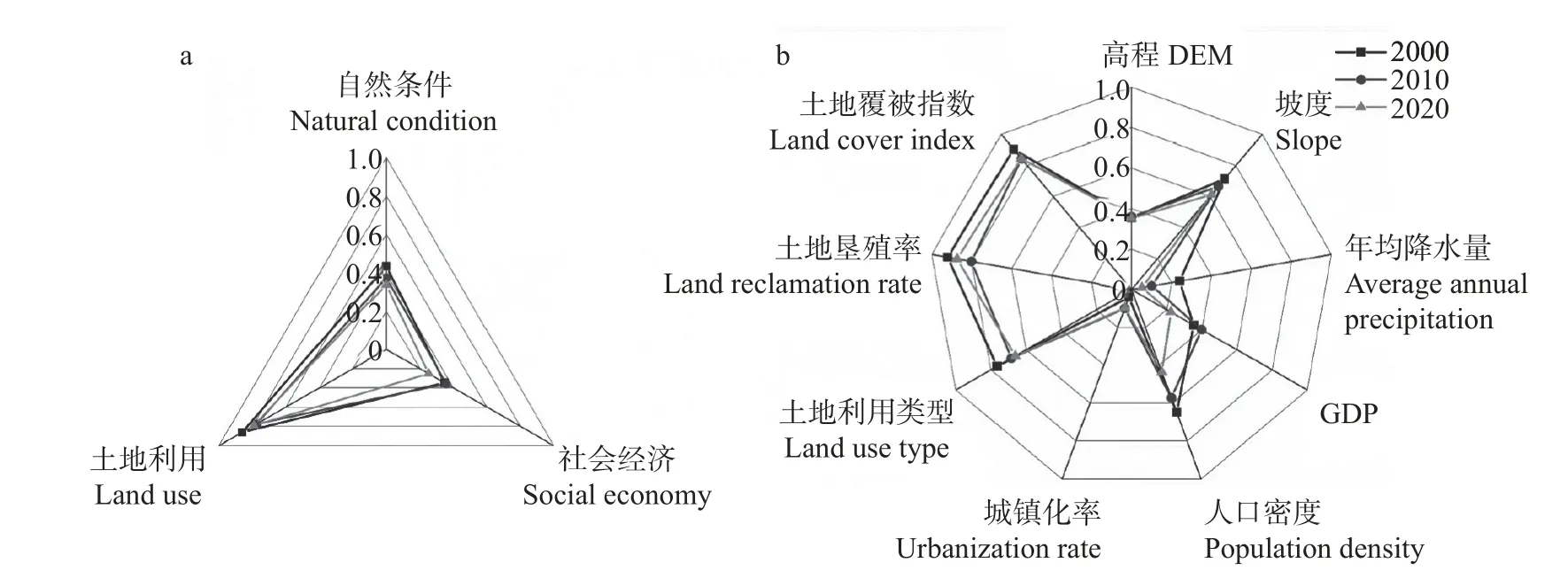

从不同维度来看,2000 年、2010 年、2020 年各类影响因素对三生空间景观生态安全格局演变的解释力大小排序均为: 土地利用因素>自然条件因素>社会经济因素,其中土地利用因素的平均解释力为0.811,自然条件因素和社会经济因素分别为0.383与0.319 (图8),这表明在三大类影响因素中,土地利用因素对三生空间景观生态安全格局演变有显著影响,自然条件因素与社会经济因素的解释力虽不及土地利用因素强,但也会对三生空间景观生态安全格局产生重要影响。

图8 1980-2020 年长江经济带三生空间景观生态安全影响因素探测结果(a: 大类影响因素;b: 单一探测因子)Fig.8 Detection results of various influencing factors of landscape ecological security of production-living-ecological space in the Yangtze River Economic Belt from 1980 to 2020 (a: influencing factors;b: single detection factors)

从单一探测因子角度来看,2000 年、2010 年、2020 年各驱动因子对三生空间景观生态安全格局演变的解释力大小排序依次为: 土地垦殖率>土地覆被指数>土地利用类型>坡度>人口密度>高程>GDP>年均降水量>城镇化率。由此表明土地垦殖率的解释力最强,这是由于退耕还林还草政策的实施,1980-2020 年长江经济带农业生产空间面积占比由31.20%下降到29.82%,政策的实施能够提高景观生态安全水平且有利于生态环境的恢复;此外,土地覆被指数与土地利用类型对景观生态安全格局演变的解释力大小排名较靠前,这是由于土地覆被指数越高的地区说明其生态系统服务功能越强,生态系统越稳定,对景观生态安全有显著的正向影响;与此同时不同区域的土地利用类型的转换会使研究区的景观破碎度增大,这会直接影响区域景观生态安全的变化;坡度、人口密度与高程的解释力大小在众多影响因素中排名分别为第四、第五、第六,也有着较强的影响力,这可能是因为坡度越大,高程越高,人类的活动强度越弱,因此坡度与高程较大地区的景观连片度高,人类活动影响较小,使得区域生态系统更趋稳定,对景观生态安全有正向影响;而年均降水量与城镇化率的解释力最小,且均小于0.30。

4 讨论与结论

4.1 讨论

本研究表明1980-2020 年长江经济带林地生态空间占主导地位,农业生产空间与草地生态空间次之,且生态空间面积减少主要表现为林地生态空间、草地生态空间、水域生态空间向农业生产空间、工矿生产空间、城镇生活空间以及农村生活空间的转换。这与马小雪等[32]研究结果相互印证,其研究表明林地是长江经济带主导景观类型,且从生态用地转耕地来看,上游主要表现为林地和草地转耕地,而中下游主要表现为水体和湿地转耕地。随着社会经济的快速发展,人类活动对三生空间景观生态安全干扰强度日益增强。从生产、生活空间视角来看,其高景观生态安全值主要分布在长江经济带三大城市群,城镇化率是主要影响因素[33];而生态空间高景观生态安全值主要集中在川西、滇西、赣南、浙南等山地丘陵地区,这与一些学者对长江经济带生态环境质量空间分布的研究结果较为相似[32]。生产空间的不安全区与较不安全区面积之和占比均在70%以上,生活空间的不安全区与较不安全区面积之和占比均在56%以上,说明长江经济带生产空间与生活空间的景观生态安全有待进一步加强。此外,本研究发现土地利用类型对景观生态安全格局演变有显著影响,快速的经济增长模式使长江经济带生态空间、生产空间、生活空间频繁相互转换,导致生态系统结构不稳定,其景观生态安全受到威胁,这与苑韶峰等[34]、黄晶等[35]、翟玉鑫等[36]和孙善良等[37]发现生态用地与生产用地、生活用地的相互转换是影响生态环境恶化或改善的主要因素相互印证。坡度、人口密度以及高程对景观生态安全格局演变也产生重要影响。人口密度大、人地矛盾突出的地区,人类活动对景观生态的干扰强度增大,其景观生态安全容易受到威胁。地形起伏大,高程越高的地区,人类活动干扰较少,因此景观生态安全处于较高水平,如长江中上游山区大多为林地、草地与水域生态空间,生态系统结构较稳定。这与施馨雨等[17]的研究结果相互印证。高彬嫔等[2]发现坡度、人口密度与高程对川滇生态屏障区景观生态安全变化影响显著也再次印证了本研究结果。时卉等[38]通过逐步回归分析发现坡度对景观生态安全影响不显著,而经度、纬度、海拔对其影响显著,且景观生态安全也会受到放牧与旅游的影响,与本研究结果存在差异,这可能是由于新疆天池景区的特殊性造成的。

本研究利用4 期土地利用遥感监测数据,借助ArcGIS10.4.1、Fragstats4.2.1、GeoDa1.18 等软件,对长江经济带三生空间景观生态安全进行了定量评价,1980-2020 年三生空间景观生态安全指数平均值介于0.67~0.76。此外,长江经济带景观生态安全水平整体呈上升趋势,而且以较安全与安全区占主导地位,这也从侧面反映了长江经济带生态环境治理与修复工程的生态效益较好,但是三生空间不安全等级面积的波动上升与较安全和安全等级面积的波动下降表明研究区景观生态安全指数存在降低的可能性。同时,本研究也分析了三生空间景观生态安全格局时空演变特征及其影响因素,但仍有一些不足之处。首先,长江经济带景观生态安全时空演变是一个长期而复杂的过程,研究中所选取的4 个时间点只能反映一个大致的演变规律,而且景观生态安全受多种因素共同影响,政府颁布的政策、自然灾害、土壤质地、生物多样性等因素均会对景观生态安全产生影响,因此其内部的演进机制还需进行更加深入细致的探索。其次,本文是基于景观格局指数构建的景观生态安全模型,后期应考虑加入多维度的指标来进一步修正景观生态安全模型,从而能更准确地反映研究区的景观生态安全水平。再次,本文目前分析了景观生态安全的时空演变及其影响因素,在后期还需深入探索如何进行生态分区,并因地制宜提出生态分区管控方案,使不安全区向安全区转化,从而优化景观生态安全格局,以便更好地推进国家生态文明建设。最后,尽管有一些学者对三生空间分类展开了研究,但是目前还未形成统一的三生空间分类体系,本文借鉴相关研究构建了长江经济带三生空间分类体系,但此分类体系能否成为长江经济带景观生态安全评价的最佳选择,还有待进一步研究。

4.2 结论

本文以长江经济带发展的不同阶段为依据,分析了长江经济带三生空间时空演变特征,并通过构建景观生态安全模型对其景观生态安全水平进行量化,运用地理探测器、空间自相关分析的方法揭示了1980-2020 年长江经济带景观生态安全时空变化特征与各影响因素对景观生态安全演变的内在联系。主要结论如下:

表4、表5的数据表明,仅掺入纳米氧化硅的膨润土,膨胀性能得到提高,间接地增加了膨胀力,同时其失水收缩度也较大。这种干湿循环过程中变化幅度较大的特征,对处于核废料处置库热-水耦合环境的膨润土来说,容易发生疲劳损伤。

1) 1980-2020 年长江经济带三生空间以生态空间为主,占国土空间总面积的比例均超过66%,生产空间由648 145 km2减少到625 101 km2,生活空间从40 642 km2增大到65 330 km2,且长江经济带国土空间转型以生产空间与生态空间、生产空间与生活空间的相互转换为主。

巴黎Daumesnil大道1号的GUILLET工艺坊和专门店,售卖现场制作的花卉和花束。在过去25年间,创办人的孙女及Guillet行政总裁Marcelle Lubrano- Guillet把业务逐步扩展至时装界,为不少设计师制作花卉配饰,其中包括Yunko Ashida、Balenciaga、Chloé、Sonia Rykiel、Emanuel Ungaro及CHANEL等等,也不乏年青的设计师。

2) 1980-2020 年长江经济带三生空间景观生态安全水平整体呈上升趋势。生产空间以较不安全和不安全等级占主导地位,其中较不安全区面积占比总体呈增加趋势,不安全区面积占比先减小后微增。生活空间以不安全和中等安全等级占主导地位,其中不安全区面积占比呈逐年下降趋势,中等安全区面积占比呈扩张趋势。生态空间以较安全与安全等级占主导地位,较安全区与安全区面积占比呈波动上升趋势。

3)长江经济带三生空间景观生态安全空间分异明显。总体上,三生空间不安全区逐渐向东转移且呈零星式分布,较不安全区逐渐向长江经济带三大城市群集中,中等安全区面积减小,较安全区与安全区呈现出连片分布且逐步扩大的趋势。其中生产空间、生活空间的安全区与生态空间的不安全区主要分布在长江经济带三大城市群,而生态空间的安全区与生产空间、生活空间的不安全区集中分布于长江中上游山区、赣南与浙南等地区。

4) 1980-2020 年长江经济带三生空间景观生态安全空间格局分布较稳定,但是内部区域差异比较明显。其中高-高聚集区主要分布在滇西地区、川西地区、贵鄂湘赣部分地区与浙南地区,低-低聚集区主要分布在成渝城市群、长江中游城市群与长三角城市群。

5)各类影响因素对长江经济带景观生态安全时空演变的平均解释力排序为: 土地利用因素(0.811)>自然条件因素(0.383)>社会经济因素(0.319),其中土地利用因素中的土地垦殖率、土地覆被指数、土地利用类型对景观生态安全演变有显著影响。