基于语料库的《道德经》两英译本译者风格对比研究

2023-10-24吕文澎刘鸿儒杨香玲

吕文澎,刘鸿儒,杨香玲

(1.西北师范大学 外国语学院,兰州 730070;2.天水师范学院 外国语学院,甘肃 天水 741001)

译文中隐藏着“译者的声音”[1]27,“译者风格,又称译者的翻译风格,是指译者在翻译文本的语言应用等方面所表现的个性化特征”[2]12。Baker将语料库研究法引入翻译研究后,该方法已被广泛运用于外语教学、译者风格考察等多方面[3]。其中,译者风格或翻译风格研究已成为语料库翻译学的一个重要课题。译者有属于自己的风格,而不仅仅是复制原文的风格[4]244。Baker对译者风格的研究侧重于译者下意识的语言习惯和有别于其他译者的语言使用特点。Munday[5]在肯定Baker研究的基础上,强调译者风格与译作产生的社会文化背景之间的关联和影响。Saldanha将有关译者风格研究分为两类:翻译文体(translation style,即S型译者风格)和译者风格(translator’s style,即T型译者风格)[6]。前者以原文为导向(ST-oriented),主要考察译文针对原文本的反应方式,Munday的成果属此类;而后者以译文为导向(TT-oriented),关注译者特有的语言使用习惯,即Baker所研究的译者风格。Saldanha结合了Baker与 Munday对译者风格研究的不同侧重,提出了兼顾原文和译文的译者风格研究体系,强调现代与传统两个维度,既关注现代译学体系中,特别是语料库翻译学视域下T型译者风格的研究空间,又强调传统译者风格研究所关注的S型译者风格研究之重要性。国内以具体译者或文本为研究对象,在翻译风格方面的研究已取得一定成果[7-8],但以《道德经》英语全译本为研究对象的成果并不多见,现有研究多为针对其核心术语的翻译[9],或以其为语料验证语料库研究法之可行性[10]。赵颖[11]虽研究了《道德经》全译本的翻译风格,但重在语言层面的统计与分析,对非语言层面关注不够。鉴于此,本文以《道德经》两个英语全译本为研究对象,借鉴“译者风格综合研究模式”[12]53,从语言与非语言两个层面,采用语料库量化分析法,结合传统的文本细读,重点考察关涉译者自身表达习惯的T型翻译风格。数据分析之后,将其结果进行基于社会历史语境的原因考察,以期为新时代中国文化外译,尤其从新视角研究《道德经》译本的译者风格提供借鉴。

一、研究设计

(一)研究语料

本文以中国作家、学者、翻译家林语堂(Yutang Lin,1895-1976)和美国诗人、翻译家、作家斯蒂芬·米切尔(Stephen Mitchel,1943-)的《道德经》英译本为考察语料,自建小型对比平行语料库。两译本均出版于纽约,其中,林语堂译本(以下简称林译)1948年由兰登书屋(Random House)出版,米切尔译本(以下简称米译)1988年由哈珀与罗出版公司(Harper and Row)出版,均受到西方读者的广泛喜爱(1)。所选语料在原文本的中国文化、译者身份、翻译理念、社会、政治和文化背景以及译本目标受众等方面均具有较好的可比性,赋予了译者风格对照研究特有的价值。

(二)研究问题

基于语料库的译者风格研究涵盖语言与非语言特征两个层面,前者主要指词汇、句法、语篇等,而后者包括翻译策略、方法等[2]16。故本文关注以上两个层面,重点回答三个问题:①林译与米译在词汇、句法和语篇三个层面的语言特征量化统计上是否存在差异?②两译本在翻译策略上是否存在差异?③导致译本出现风格差异的原因何在?

(三)研究工具与参数设定

笔者自建的平行语料库包括《道德经》中文本和以上两个英译本。建库过程包括语料收集、文本清洗及人工对齐和标注三个阶段。本研究语言层面特征所涉统计对比数据主要由以下研究工具获得:语料库分析工具Word Smith 4.0、平行语料库检索工具CUC_ParaConc 0.3及词性赋码工具Tree Tagger 3.0。词汇层面,通过Word Smith 4.0的Word List工具获取基本统计数据,包括类符、形符、类符/形符比(以下简称类/形比)、平均词长、词汇密度等。为凸显译本在“简化”“清晰化”等方面的程度差异和个性化努力,笔者增加了英语常用词汇语料库,以考察译文的词汇常用度。该词表参照库含2 300个英语最常用词汇,于1953年由语言学家E.West利用计算机构建,Baumann 与Culligan于1995年进行了完善。将两个《道德经》译本与此参照库对比,可对译者使用常用词汇来迎合最大阅读群体的努力有更直观的认识。句子层面,通过Word Smith 4.0获取句子总数、平均句长和高频词。语篇层面,考察两译本文体特点的再现与可读性。同时,为了更好地了解语料特点,笔者选取创建于20世纪90年代的Frown 语料库作为参考语料,该库约含100万词,规模庞大,参考性强。

二、语言特征层面对比分析

(一)词汇层面的统计和分析

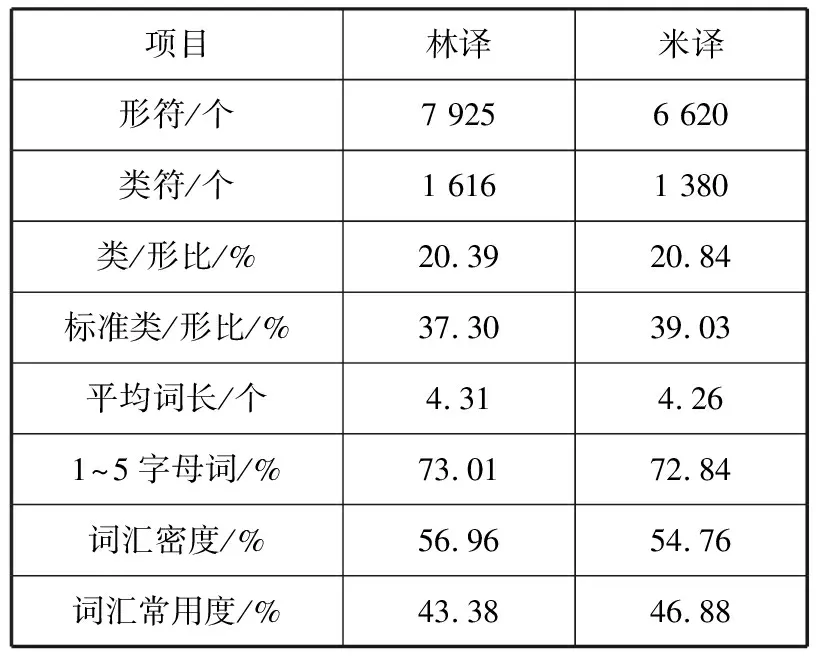

词汇对比统计结果由Word Smith 4.0的Word List工具获得,见表1。米译比林译少1 305个形符,少236个类符,说明相较于林译,米译篇幅较短,重复词汇少,有词汇丰富的倾向。米译(39.03)的标准类/形比高于林译(37.30),进一步证明米译的词汇使用更加丰富多样。同时,与Frown语料库的标准类/形比(45.79)相比,两译本的标准类/形比均较小,说明两者的词汇丰富程度均较低。林译(4.31)与米译(4.26)的平均词长很相似,都接近英语翻译语料库的平均词长(4.36)[13]80,说明两译本均具有较为明显的翻译语料特征。两译本中使用频率最高的前4个词相同且多为虚词(the,is,and和to)。可见,两译本在词长分布及高频词使用方面基本一致。林译(73.01%)的1~5字母词与米译(72.84%)几乎相等,意味着二者使用小词的情况大致相当。可林译(43.38%)的词汇常用度低于米译(46.88%),说明米译更倾向于使用常用词,而林译用词更书面化和专业化。林译(56.96%)的词汇密度高于米译(54.76%),说明林译实词比重较大,用词更书面化、专业化,信息量更大,阅读难度较大;而米译词汇密度较低,说明其虚词或功能词比重较大,译文简练,使用的词汇更少,但表达更直接,这样的译文更加明晰[14]17。概而言之,米译篇幅简短,词汇丰富,虚词占比大,倾向于用常用词汇,译文简明易懂;而林译篇幅较长,实词占比大,用词更书面化、专业化,信息量较大,阅读难度更大。如:

表1 词汇数据统计结果

[例1]五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽。(《道德经》第十二章)

林译:The five colors blind the eyes of man;

The five musical notes deafen the ears of man;

The five flavors dull the taste of man.[15]90

米译:Colors blind the eye.

Sounds deafen the ear.

Flavors numb the taste.[16]12

从词汇方面来看,例1中林译含25个形符,而米译仅12个。显然,米译比林译更加简洁。而林译篇幅较长,内容丰富,信息量较大,可对于不熟悉中国文化的读者而言,或更难理解。

(二)句法层面的统计和分析

句子的长短在一定程度上体现了句子的复杂程度[17]135。分析形合度可得出语料的句法显化程度[18]47。因此,以下从句子结构复杂性和形合度两方面入手,考察两译本在句法上的译者风格。

第一,句子结构复杂性。通过Word Smith 4.0对语料句法的数据进行统计,见表2。标准差越小说明译文句子长度越稳定;反之,则越不稳定。米译的平均句长(10.92)低于林译(14.70)。林译的平均句长接近Frown语料库(15.43),而米译远低于该标准库,说明米译平均句长较短,更易懂。同时,相对于林译(8.44),米译的句长标准差也较低(5.69)。这说明林译的句子一般较长,结构更为复杂,而且句长不够稳定,读者更难理解。如,例1中林译的平均句长高于米译,译者将“五色”“五音”和“五味”三个中国文化负载词分别译为“five colors”“five musical notes”和“five flavors”,保留了源语的文化要素;而米译对这些英语读者或难理解的词汇进行减译与意译,缩短了句长,使译文简洁明快,富有诗意,易于理解,但未能准确传递原文的文化信息。

表2 句法数据统计结果

复合句的使用频率是句子结构复杂的一种表现形式,“就复合句而言,‘that’的使用较多与定语从句相关”[11]111。采用Word Smith 4.0的Word List工具获取两个译本中“that”的使用频率,米译中“that”出现了46次,而林译中则多达114次。即使排除“that”不作连词的情况,林译在句子结构复杂性上也远超米译,这与上文平均句长的分析结果完全吻合。如:

[例2]万物并作,吾以观复。夫物芸芸,各复归其根。(《道德经》第十六章)

林译:The myriad things take shape and rise to activity,

But I watch them fall back to their repose.

Like vegetation that luxuriantly grows,

But returns to the root (soil) from which it springs.[15]109

米译:Each separate being in the universe returns to the common source.

Returning to the source is serenity.[16]16

从例2可见,林译(16.5词)的句长远高于米译(8.5词)。林译使用两个分别由“that” 和“which”引导的定语从句来解释万物如同植物,回归其最初、最原始的状态,句子结构比较复杂,阅读难度较大;而米译只用了两个简单句来表达老子的思想,简明易懂。

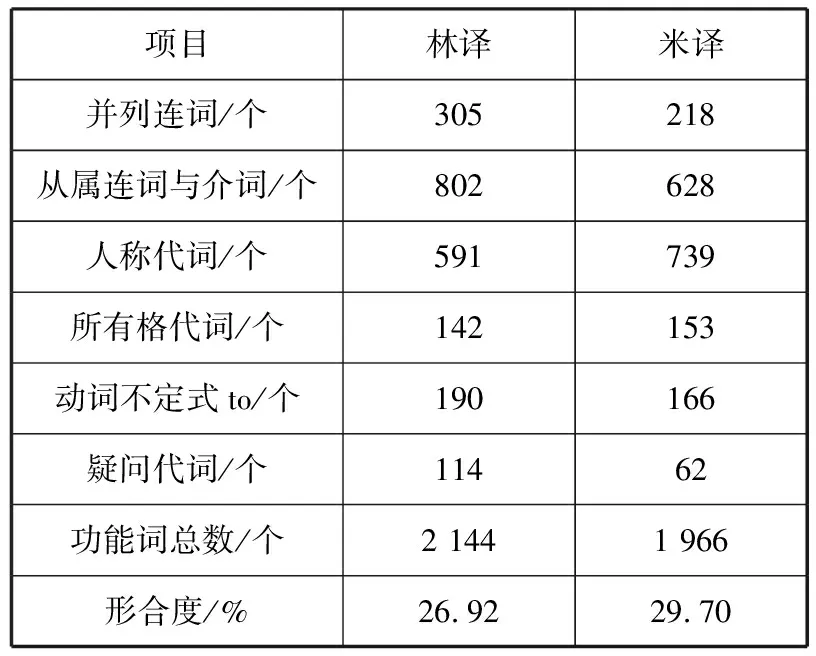

第二,形合度。现代英语为综合-分析型语言,重形合;而汉语是典型的分析型语言,重意合。形合指词语与分句之间用语言形式(如,关联词)连接,以表达语法意义和逻辑关系。意合指词语或分句之间不用语言形式连接,其中的语法意义和逻辑关系主要通过词语或分句的含义表达[19]73。形合度指功能词数量在总词频中所占的比例,它是文本形式化的主要指标,表示句法显化程度[18]47。用来统计形合度的功能词主要有并列连词、从属连词、介词、人称代词、所有格代词、动词不定式to以及疑问代词。形合度与语料库的句法显化程度成正比。形合度越高,则语料库中功能词占比越大,句法显化程度越高;反之,则功能词占比越小,句法显化程度越低[18]47。笔者通过词性赋码软件Tree Tagger 3.0对语料进行了词性标注,并对语料中的功能词进行了统计,结果见表3。

表3 形合度数据统计结果

米译的形合度(29.70%)高于林译(26.92%),说明前者在句法上趋于“形合”,句法显化程度较高,更多地使用功能词来标记语法意义与逻辑关系,一定程度上降低了信息含量,使译文结构更清晰易懂;而后者在句法上趋于“意合”,词语与分句之间使用的功能词较少,句法显化程度较低,译文信息量较大,阅读难度更大。该发现与词汇分析结果不谋而合,其主因或源自“原语干扰”[20]595与译者不同的文化身份。“原语和原文在翻译过程中始终处于凸显的地位,这种凸显的地位致使原语和原文的特征迁移至译文。”[20]605“母语文化对译者翻译文化观和翻译思维模式毫无疑问地产生着影响。”[21]2译者林语堂与米切尔的母语分别为汉语与英语。前者在从事汉英翻译实践时,一方面受到自己的汉语文体风格知识的影响,潜意识或显意识地尊重或保留了汉语的一些意合特点,倾向于进行“异化”式翻译;另一方面,受原语干扰,其译文的形合度较低。当然,原语干扰是翻译语言的内在属性或翻译共性[20]595,对米切尔的翻译实践同样产生影响。然而,或因其母语为英语,加之不懂汉语,他对原文的理解是建立在别人的译本之上的[22]140,可能在译文中充分调动自己英语文体方面的能力,重形合,倾向于使用英语本身的表达方式进行“归化”式翻译。据此,笔者推断对于不同文化身份或不同母语文化背景的译者,原语干扰程度各异。至于具体差异程度,有待深究。

(三)语篇层面的统计和分析

语篇是文本风格的整体表现形式,通过语篇可从宏观上考察译者的语言运用情况,以下从文体特点的再现及语篇可读性两方面对比《道德经》两译本在语篇上的译者风格。

第一,文体特点的再现。被誉为“万经之王”的《道德经》,乃中国文化之源,短小精悍五千言,是产生于先秦时期的道家元典,兼具韵、散两种文体特征,是“韵文为主,韵散结合的形式”[23]109,语言生动优雅,极具艺术感染力。通过细读,笔者发现,与米译相比,林译更好地再现了《道德经》韵散结合的文体风格,从例1可见一斑。原文为对偶句,同时,使用了反复修辞。林译采用异化策略和语义翻译,再现了原文的修辞特点,形神兼备;而米译对原文进行了简化,采用归化策略与交际翻译,虽使用了对偶句,有音乐美,但原文的反复修辞,在译文中荡然无存。

[例3]俗人昭昭,我独昏昏。俗人察察,我独闷闷。(《道德经》第二十章)

林译:The vulgar are knowing,luminous;

I alone am dull,confused.

The vulgar are clever,self-assured;

I alone,depressed.[15]128

米译:I am like an idiot,my mind is so empty.

Other people are bright; I alone am dark.[16]20

例3原文为韵体,使用了对偶句,由两组四字格组成,同时使用了押韵、反复和叠词三种修辞手段,简明扼要,音韵合辙,节奏明快。林译同样使用对偶句,再现了反复修辞,将原文中的叠词“昭昭”“昏昏”“察察”和“闷闷”分别译为“knowing,luminous”“dull,confused”“clever,self-assured”和“depressed”,第一至三行为近义词连用,第二、三行押半韵[d],第二至四行押目韵ed。可见,译者力图在文体上再现原文的形美与音美。译文呈自由诗体,反映出译者“忠实”“通顺”“美”的翻译标准[24]418。反观米译,译者减译了“俗人昭昭”,原文中的押韵等多种修辞方式,虽在译文中被转换为明喻、双关、对照等,但译者将原文的诗体或韵体移译为散体,犹如拔光了羽毛的孔雀,原文的神采被遮蔽,即“原文的文学性被忽略,译文只是对原文的语义解释”[25]82。

第二,语篇可读性。语篇可读性指文本语篇的阅读和理解难易程度[26]8。笔者选取两种较为流行的评价维度:弗莱士易读指数(Flesch Reading Ease)及弗莱士-金凯德年级水平(Flesch-Kincaid Grade Level),二者均适用于测试任何类型文章的可读性,具有较高的科学性、有效性和可行性,计算公式分别如式(1)(2):

Flesch Reading Ease=206.835-(1.015×ASL)-(84.6×ASW)

(1)

Flesch-Kincaid Grade Level= (0.39×ASL)-(11.8×ASW)-15.59

(2)

其中,ASL(average sentences length)为平均句长,ASW(average number of syllables per word)为单词的平均音节数。

弗莱士易读指数数值越大,文本难度越小,越易理解;反之,文本难度越大,越难理解。该数值对阅读篇章进行从100(容易)至0(很难)进行评估,60~69为标准区间。弗莱士-金凯德年级水平测量基于美国学校年级等级,若级别为8.0,则适用于8年级学生阅读,指数越高代表阅读难度越大。7.0~8.0为标准区间。

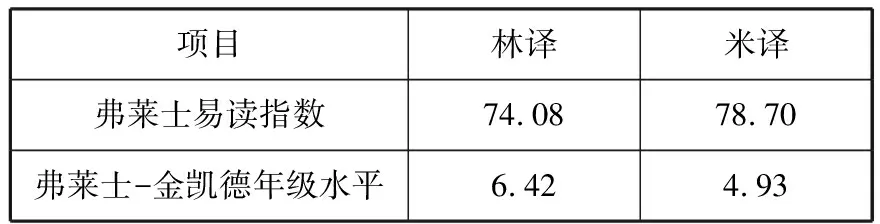

本研究主要使用Datayze Readability Analyzer在线平台对文本的弗莱士易读指数以及弗莱士—金凯德年级水平进行分析,结果见表4。

表4 语篇可读性数据统计结果

林译(74.08)和米译(78.70)的弗莱士易读指数均高于标准值(60~69),说明两译本均存在“简化”倾向,易于理解,可读性较好;相比之下,米译更易理解。该结果与词汇及句法上的发现完全一致。两译本的弗莱士—金凯德年级水平分别为6.42和4.93,均低于标准值(8),说明两译本都易于阅读。其中,米译的年级水平较低,可见其简化程度更高。

三、非语言特征层面对比分析

非语言特征层面的译者风格研究,内容主要是翻译策略与方法[2]16。本文通过语料库方法分析两译本中文化负载词的翻译,对比两位译者的翻译策略。哲学经典《道德经》富含文化负载词,这些词汇反映了中国先秦时期的社会风貌,但也给翻译带来困难。笔者基于自建平行语料库,就原文中典型的35个文化负载词,如 “道”“德”等,先利用语料库分析工具Word Smith 4.0的Wordlist功能查找,再使用平行语料库检索软件CUC_ParaConc 0.3检索其在两个译本中所对应的译文,最后统计分析两位译者的文化负载词翻译策略,结果见表5。

表5的统计结果显示,对于文化负载词的翻译,林译以异化策略为主,而米译则以归化为主。如,林语堂将“刍狗”和“六亲”分别异化为“straw dogs”和“six relationships”,以尊重原文,保留原文的异域色彩与风格;而米切尔则将前者减译,后者归化为“family”,以此降低了译本的阅读难度,简明易懂,但同时表明,译者在“和文本游戏”[16]x,不够尊重原作。

四、研究结论与讨论

综上,两译本在语言与非语言特征层面均呈现出若干差异:林译更加忠实于原文,倾向于译文表达的准确充分,选词更为书面、专业,句法结构更为复杂,突出了译本对原文的知识性呈现,译者力图再现原文神采,但阅读难度较大。林译较少改动源语的行文习惯,整体采用偏异化的翻译策略,更多地保留了原文的异域文化色彩。而米译倾向于选择常用词传递文本信息,词汇丰富,简洁易懂,却偏离原文风格。米译在对原文的处理中采用偏归化的翻译策略,译文整体更加贴近目标语的习惯和文化背景。那么,为什么风格迥异的两个译本同样在西方广受青睐?笔者认为,这与非译者和译者两类因素紧密相关。前者指社会历史语境、接受人群和环境等,后者包括译者个人性格、身份、素养、文本选择、对文本的认识、翻译观念、翻译目的等。以下从译者的社会历史语境、身份与素养、对原作的认识和翻译目的四方面探因。

(一)社会历史语境不同

林译与米译出版时间相距40年,跨越《道德经》英译的两大历史阶段:中期(1934—1981年)和近期(1982—)[22]11。与《道德经》早期英译明显受到基督教思想影响相比,中期英译则以尊重原作、突显文本本来意义为主要特征。老子思想在第一次世界大战后西方世界的思想领域获得了广泛回应,成为它在西方被翻译和接受的有利契机。第二次世界大战后传统宗教观念和资产阶级的理性主义已无法掌控西方人的思想意识,随之而来的是思想的多样化和文化的多元化,创造了东西文化融合的契机[22]71。林译就是在这样的社会历史背景下产生的,这也正是其采用偏异化的翻译策略、更忠实于原文、力图再现原文神采的原因。林译传达了中国人的生活观和哲学观,用中国文化丰富了西方读者的精神家园。

《道德经》近期的英译,对它的改编、化用已明显成为一种趋势。诗人和流行作家的译作,以其通俗化深受西方普通读者的喜爱。米切尔就是该阶段的一位代表性译者。世界朝多极化发展,全球化成为世界的重要特征。在社会文化方面,后结构主义,尤其是解构主义的兴起,使文本中心主义受到批评。海德格尔和伽达默尔深刻诠释了理解的本质,构建了一个文本和理解者的动态平衡机制,既发挥理解者的主动性,又充分尊重文本的异质成分。这些都为人们重新审视和接受《道德经》提供了理论支撑和哲学解释。同时,始于20世纪八九十年代的翻译研究“文化转向”使人们摆脱了传统的文本中心主义,打破了“忠实”标准一统天下的局面,人们对翻译标准有了多重认识。这一时期,保护世界文化的多样性,尊重异质文化,借鉴和吸收世界先进文化,正成为一种趋势[22]120-121。米译就是在这种社会历史语境下应运而生的。该语境在一定程度上影响米切尔采用偏归化的翻译策略,译文虽偏离原文风格,但简明易懂,更贴近目标语受众的阅读习惯与文化背景。

(二)译者身份与素养各异

林语堂植根于东方,是享誉中外、作译并举的文学大师。他“两脚踏中西文化,一心评宇宙文章”[27]57,毕生致力于中西方文化交流,重在传播中国文化。“他自小开始接触西方宗教与语言文化,成年后更有三十余年在西方国家生活的经历。这种文化背景造就了林氏双重的文化身份与复杂的文化观。自我东方主义与东方文化情结的二元并立构成了林语堂文化观的重要特征”[28]66。他以浪漫主义情怀来看待世界的遽变,从人文视域探索、撷取道家与儒家之精髓,出于对当时社会环境的顺应及对老庄哲学的热爱和钦佩翻译《道德经》。译者学识渊博、国学功底深厚,深谙道家哲学,这些均助力其透彻准确地理解原作。“理解即翻译”[29]1。林语堂特有的身份与素养很好地解释了其译文风格:选词倾向于书面、专业,句式比较复杂,表达更为准确、充分。

米切尔是美国诗人与畅销书作家,他认为自己对《道德经》的翻译,影响最大的是他14年的禅宗修行,并说这种修行已深入自己的骨头和细胞,故而其翻译视域有被禅化的特点[22]140。禅宗与老子的道家思想关系密切,“‘佛道合流于禅’,禅宗本就是释道相融的结果。”[30]90-91因此,米切尔的禅宗修行为其翻译《道德经》作了思想上和学识上的铺垫,使其对原作具备了某种“适应力”,自然就能深入原作的灵魂,为其译本的流行奠定了基础。米切尔具有文学天赋,他极力保持《道德经》译文的音乐性,其语言简单质朴,富有诗意和音乐美[30]91。这就是米译倾向于借常用词表达原文信息、句子总数较多而平均句长较短,语言简单质朴的原因。

(三)译者对《道德经》的认识有别

林语堂十分推崇道家文化,主张以“道家”救世,他将《道德经》看作拯救西方危机的良药,这一阐释对该经典在西方的普及和接受最有影响力[31]197。林语堂在其《道德经》译本的绪论中指出,老子的隽语像粉碎的宝石,无需装饰便可闪耀[15]6。老子对于生命和宇宙的哲学观,四处散见于晶莹的隽语中。但读者若要理解其中的内涵,必须先深刻而透彻地把握其思想。他从原作“无为”“玄德”等思想中汲取养分,探求和平途径,以重返“质朴”状态。基于以上认识,他试图如实描述《道德经》的“是其所是”,达到中国文化西传效果的最大化;其译文中使用了更多准确、正式的书面语言,词汇密度较高、句型结构较为复杂,以此来传递中国文化经典所蕴含的丰富内容,但译文比较难懂。

米切尔在其《道德经》译本的前言中,将原作理解为“一本关于生活艺术的经典著作,像宝石一样清澈,散发着幽默、雅致、仁爱和睿智的光芒”[16]vii。他认为老子是一个关心社会的人,其“‘为无为’是‘最纯粹和最有效的为的形式’,之所以无为是人全身心投入到行动中,就像燃料变成了火焰,……这正是老子贵‘柔’的原因”[22]138。他将这部经典看作伟大的诗歌,认为它具有很强的音乐性,所以,他想在译文中展现“一种致密的而且是极为清澈、明净的音乐”[16]x。正是由于米切尔对《道德经》的经典性与艺术性的深刻认识,使其在翻译中并不刻意突出原文中专有名词的特殊性,而更乐意采用通用的语言(如常用词、短句)来译介道家文化,其选词虽富于变化,却简单明了。

(四)翻译目的相异

林译是为了给工业文明下的美国社会注入东方思想,让生活充满压力的美国人可以从东方哲思中寻找出路。林语堂以最简单易懂的形式传达最深刻的道理和哲思,实现《道德经》文本内容和东方文化与智慧的对外传播与交流。他毕生追求“东西文化综合”[32]102,以实现其世界文化理想,并将道家作为中国文化的核心,推荐给西方。所以,他采用偏异化的翻译策略,竭力逼近原文,注重专有术语和细节的准确表达,以呈现原文的知识性。由此,我们也不难理解,与米译相比,为何林译的句式更加复杂,句子总数较少,但平均句长更长,当然,阅读难度也随之增加。

米切尔作为畅销书作家,长期关注对人的心灵和精神的研究,关心如何从古老的智慧文本中汲取力量,帮助人们摆脱心灵和精神上的困厄和苦难。与追求文本的原初含义相比,他更注重对《道德经》中灵智思想的开掘,以满足现代普通读者的精神需要和对通俗文化的需求。这一目的决定了米切尔会化繁为简,用相对较少的形符和类符来传达《道德经》的思想内容,采用偏归化的翻译策略,侧重意义之表达而非字词之准确。当然,其译文也随之偏离原文。值得一提的是,米译中虽存在大量“不忠实”的翻译,但仍深受读者喜爱。从中西文明互鉴、文化交流的历史长河来看,通俗的流行译本能够发挥一定的积极作用,其价值不容小觑。

五、结语

采用定性与定量相结合的方法,探究产生于不同社会历史语境却同样深受读者欢迎的两个《道德经》译本,二者风格差异主要表现为:林译重在再现原文神采,选词准确,实词较多,句式繁复,以异化策略为主;而米译强调通俗性,词汇丰富,选词常用,句式简洁,以归化策略为主。究其原因:林语堂重在向西方读者传播道家文化,通过在译文中大量融入中国文化元素,竭力综合东西方文化;而米切尔重在挖掘《道德经》的灵智思想,力图重现这部东方古老经典所散发的智慧光芒,以满足西方普通读者的精神需求。为此,二者选用了不同的翻译策略,译文风格自然各异。此外,本研究进一步验证了“译随境变”[22]前言2,社会历史语境间接地规约翻译,通过影响译者视域来浸染译本风格。

注释:

(1)林语堂译本分别于1949、1976、1983、2012年再版,亚马逊网站有32篇评价,平均分4.6(满分5分),有读者认为它是所有《道德经》译本中最“深刻”“令人信服”的;在美国最大的书评网站Goodreads有100篇评价,平均分4.37(满分5分)。斯蒂芬·米切尔译本至2009年,销量已突破百万册,在亚马逊网站有200多篇评价,平均分4.05(满分5分);在Goodreads有128,137篇评价,平均分4.27(满分5分)。