社会支持对流动老人健康促进行为的影响研究

——自我效能的中介作用

2023-10-21孙中艮来丽丽

孙中艮,来丽丽

(河海大学公共管理学院,江苏 南京 211100)

《中国流动人口发展报告2018》显示,我国流动老年人的规模持续扩大,年平均增长率达到6.6%[1]。流动老年人兼具“老年”与“流动”双重脆弱属性[2],较普通老人而言面临着更多的健康风险问题。根据健康社会决定因素理论,行为方式是对健康结果影响最大的因素[3],引导流动老人养成良好的健康行为不仅能改善慢性病等健康风险问题[4],也能够促进其社会融入,实现在迁入地的再社会化[5]。

过往对流动老人健康行为影响因素的研究较多关注性别、年龄、户口性质等人口统计学因素及流动特征的影响[6],但是这些因素流动老人自身已难以改变,不能很好地指导健康行为干预。社会认知理论认为促使行为(B)发生改变的因素包括个人心理因素(P)和社会环境(E)因素,为健康行为干预提供了理论依据[7]。同时,《“健康中国2030”规划纲要》中指出,要坚持政府主导,动员全社会参与,突出解决好老年人、流动人口等重点人群的健康问题[8],由此看出,社会支持能够为改善流动老人健康行为提供新的研究视角。但是,现有研究较多关注社会支持与普通老年人健康行为间的相关关系[9],对于流动老人社会支持与健康行为的作用机制尚未展开探究。本研究基于社会认知理论,纳入社会支持作为环境因素、自我效能作为心理因素进行综合考量,构建社会支持对流动老人健康行为的影响模型,进一步分析自我效能是否在社会支持对健康促进行为的影响中起中介作用,以期为改善流动老人健康促进行为提供参考。

1 资料与方法

1.1 理论基础

20世纪80年代中期,美国心理学家Bandura提出社会认知理论(Social Cognitive Theory,SCT)[10],该理论对行动的思想和社会基础进行了阐释,指出推动行为(B)发生改变的因素包括个人思想因素(P)和社会环境因素(E),基于三者间的交互决定关系构建了“三元交互模型”。

基于社会认知理论,流动老人健康行为作为一种人类身体行为,可以应用理论中思想因素与环境因素共同影响行为发生的观点展开研究。

1.2 研究假设

在环境因素方面,本研究将流动老人社会支持界定为流动老人个体从其社会网络中感受到的支持程度,能够反映出流动老人在流入地接受的家庭支持、同侪示范与社会规范。过往研究表明,社会支持对老年人健康行为起正向作用[11]。李扬萩[12]等通过对934位老年人进行问卷调查,结果表明家庭支持会强化老年人的健康行为。

对于流动老人而言,迁入地环境存在陌生性与不确定性,其健康行为选择将更依赖于迁入地社会给予的支持与打造的环境。因此,本研究将社会支持作为“三元交互模型”中的“社会环境”因素纳入研究,提出以下研究假设:

H1:社会支持与流动老人健康促进行为存在正向相关关系

在思想因素方面,自我效能作为社会认知理论的核心概念,是指个人对自身实现特定行为目标所需能力的信念[13]。

自我效能理论认为个体自我效能的影响因素包括:过往经验、他人示范、社会劝说、情绪状况和生理唤起[14]。迁入地社会为流动老人提供物质帮助、信息支持以及心理慰藉,能够实现社会劝说的作用,改善流动老人对健康行为有效性的认知,对其情绪状况产生调节作用,从而提高流动老人采纳健康行为的自我效能。过往研究也表明社会支持与老年人自我效能存在正向关系[15],朱亚鑫[16]等通过对辽宁省老年人进行问卷调查发现,社会支持是老年人心理健康的保护因素,能够显著降低抑郁等负面情绪。同时,有研究认为自我效能不仅能直接影响健康行为[17],还能作为中介因素对健康行为起到促进作用[18]。

因此,本研究将自我效能作为“三元交互模型”中的“个人思想”因素纳入研究,提出以下研究假设:

H2:社会支持与流动老人健康促进行为存在正向相关关系

H3:自我效能与流动老人健康促进行为存在正向相关关系

H4:自我效能在社会支持与流动老人健康促进行为之间起中介作用

1.3 模型构建

基于以上假设,结合三元交互模型,构建流动老人健康行为模型,探讨社会支持、自我效能对流动老人健康行为是否存在影响以及影响的程度如何。

由于本研究的研究重点是流动老人健康行为的影响因素,即主要研究“三元交互模型”中“行为结果”的影响因素,故主要分析“个人思想”因素及“社会环境”因素对“行为结果”的单方面作用。

1.4 资料来源

本研究使用问卷调查法进行数据收集,根据以往研究、成熟量表及流动老人特征编制问卷。问卷内容具体包括4个部分:①调查对象一般资料;②流动老人社会支持问卷:改编自Blumenthal等人编制的领悟社会支持量表[19],共有家庭支持、朋友支持、其他支持3个维度,采用Likert 7级评分法。根据研究需要,将原量表“其他支持”测量项目中的“领导、亲戚和同事”改为“社区工作者和邻居”。该量表在本研究中的Cronbach’sα系数为0.918;③流动老人自我效能问卷:改编自王才康等编制的一般自我效能量表[20],采用Likert 4级评分法。该量表在本研究中的Cronbach’sα系数为0.898;④流动老人健康促进行为问卷:改编自美国护理学家Walker等编制健康促进生活方式量表[21],采用Likert 4级评分法。该量表在本研究中的Cronbach’sα系数为0.941。

本研究调查对象为南京市流动老人,将“流动老人”界定为“60岁及以上的离开户籍所在地的县、市或者市辖区,到南京市居住半年以上且未进行户口迁移的老年人”。综合考虑流动老人分布的特殊性以及南京市各区特征,本研究于2022年3-10月,先在南京市江宁区、建邺区、栖霞区及鼓楼区的近20个社区各抽取15~25名流动老人展开问卷调查,采用受访者驱动抽样法对更多流动老人进行问卷调查,共发放问卷402份,收回有效问卷385份,有效回收率为95.7%。

1.5 研究方法

采用Excel 2019建立数据库,并由双人对数据进行核对。运用SPSS 26.0对数据进行描述性统计、独立样本t检验、单因素方差分析、Pearson相关分析等。使用AMOS 26.0完成结构方程模型的建立,同时采用Bootstrap法来检验中介效应模型,效应值的95%CI不包含0说明效应显著。以P<0.05为差异有统计学意义。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

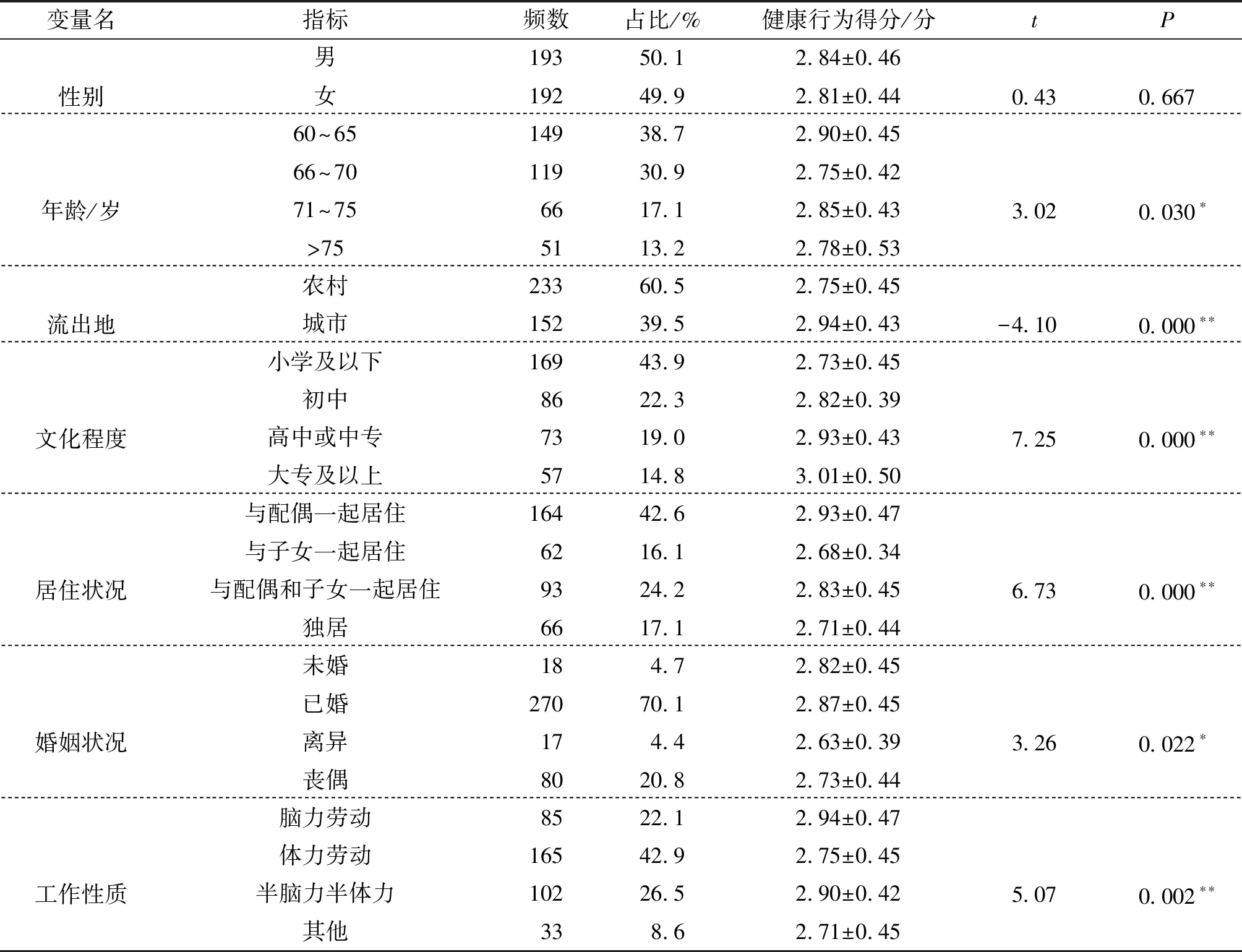

本次共调查流动老人385位,具体情况见表1。

表1 调查对象基本情况及健康行为的单因素分析结果

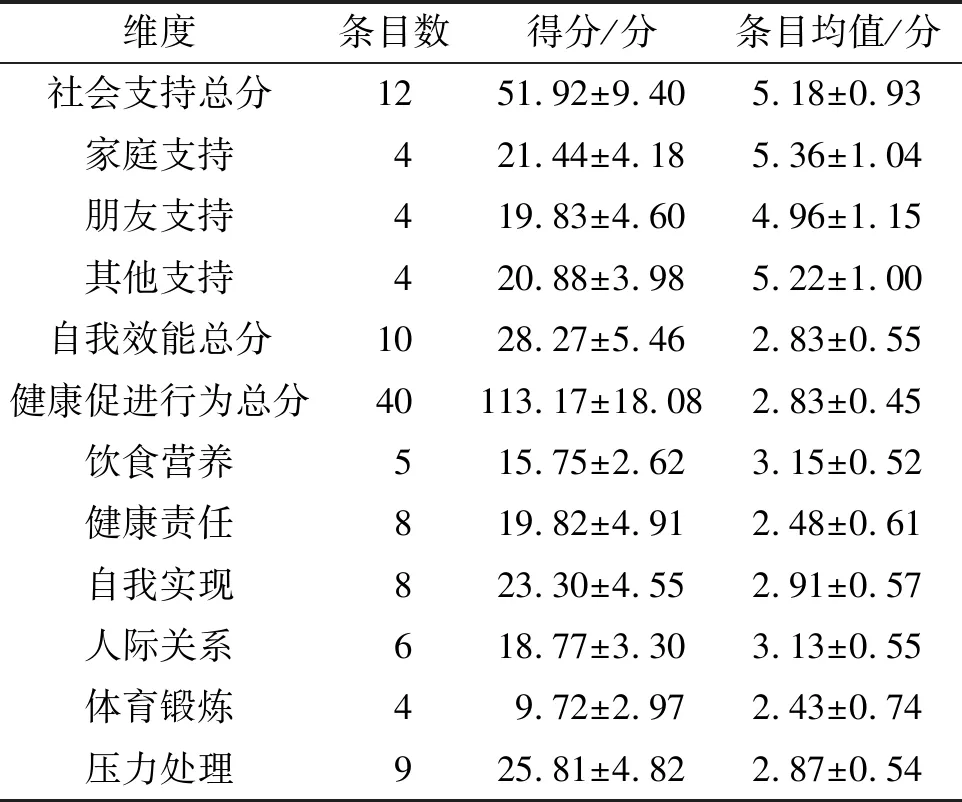

2.2 流动老人社会支持、自我效能、健康促进行为及各维度得分状况

经正态性检验,社会支持、自我效能及健康促进行为得分均符合正态分布。本调查中流动老人社会支持总分为(51.92±9.40)分,各维度得分由高到低为家庭支持、其他支持、朋友支持;自我效能总分为(28.27±5.46)分;健康促进行为总分为(113.17±18.08)分,各维度得分由高到低为饮食营养、人际关系、自我实现、压力处理、健康责任、体育锻炼,见表2。

表2 流动老人社会支持、自我效能、健康促进行为得分情况

2.3 流动老人社会支持、自我效能、健康促进行为的人口学差异分析

流动老人健康促进行为在流出地、年龄、文化程度、居住方式、婚姻状况及工作性质等方面差异有统计学意义(P<0.01),见表1。

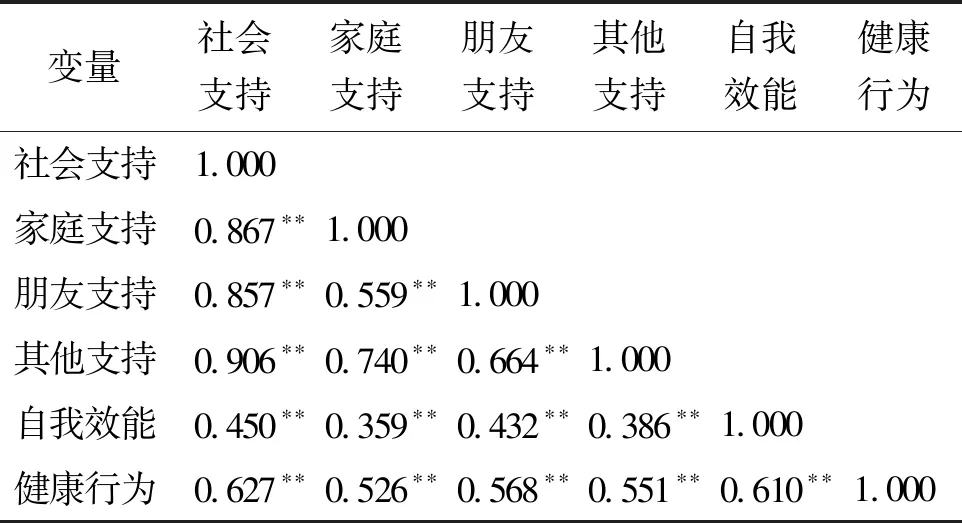

2.4 流动老人社会支持、自我效能与健康促进行为的相关性分析

利用相关分析研究三者的相关关系,使用Pearson相关系数去表示相关关系的强弱情况。由相关分析得到:流动老人社会支持与自我效能(r=0.450)、社会支持与健康促进行为(r=0.627)、自我效能和健康促进行为(r=0.610)均呈正相关关系(P<0.01),假设H1、H2、H3得到支持,见表3。

表3 流动老人社会支持、自我效能与健康促进行为的相关性分析

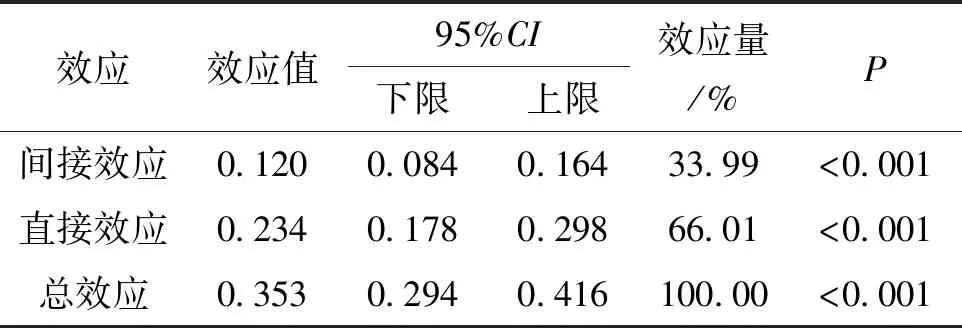

2.5 流动老人自我效能在社会支持与健康促进行为间的中介效应检验

根据相关性分析结果以及前文介绍的社会支持、自我效能和健康促进行为之间关系,以健康促进行为为结果变量,社会支持为预测变量,自我效能为中介变量,进行结构方程模型分析。根据国内学者温忠麟[22]等题目打包策略,对多维度量表(即健康促进量表、领悟社会支持量表)按照维度进行打包;使用因子法中高高负荷法对一般自我效能量表进行打包处理,创建2个项目包。经由极大似然法开展参数估计。

此模型拟合参数是:χ2/df=2.652,CFI=0.989,GFI=0.979,NFI=0.982,TLI=0.978,RMSEA=0.066,P=0.002,SRMR=0.023。表明中介模型拟合良好。

为了对中介效应的显著性做出更准确的检验,借助偏差校正的Bootstrap法,对中介效应的置信区间展开求解,执行5000次抽样。结果显示社会支持对健康行为的直接效应值为0.234,95%CI为(0.178,0.298)不包括0,提示社会支持与健康行为之间的直接效应显著。此外,社会支持通过自我效能对健康行为的间接效应值为0.12,95%CI为(0.084,0.164),不包括0,即自我效能在社会支持与健康行为之间的中介作用显著。因此,自我效能在社会支持与健康行为之间起到部分中介作用,假设H4得到支持。具体效应值见表4。

表4 自我效能在流动老人社会支持和健康行为间的中介效应

3 讨论

3.1 流动老人健康促进行为处于中等水平,体育锻炼及压力处理行为有待改善

研究结果显示:流动老人健康促进行为得分为(113.17±18.08)分,处于中等水平,高于吴凡[23]等对社区老年人的研究结果。分析其原因可能在于,根据健康移民效应,更健康的个体更倾向于流动[24],而较高的自评健康水平会减少健康危险行为的发生[25]。但是,在流动老人健康促进行为的各维度中,其分维度体育锻炼及压力处理的得分较低,可能与流动老人随着年龄增长,各项身体机能开始衰退[26],加之对迁移后活动环境的不熟悉,导致其体育锻炼得分较低有关。同时,流动老人在进行“常住居民”到“流动人口”的角色转换过程中,掌握的社会资源减少,对于生活的控制感降低,导致其压力处理、自我实现等内隐健康行为难以有效发挥。

3.2 不同身份特征的流动老人在健康促进行为上存在差异

通过对各变量进行人口学差异分析发现,流动老人健康促进行为在居住方式、流出地、文化程度和工作性质上存在差异。首先,与配偶同住流动老人的各变量得分均高于与子女同住老人及独居老人,与过往研究一致,配偶健在老年人的社会参与度及自我效能感较高[27],而与子女同住老人及独居老人的负性情绪检出率都较高[28]。可能与以下原因有关:流动老人与其配偶经过多年磨合,生活习惯相似,默契度较高,在新环境中,伴侣之间精神慰藉可以改善身心状况;而年龄差距导致流动老人与其子女在生活习惯、价值观等诸多方面存在差异,争执和矛盾时有发生,影响了积极情绪和积极行为的产生[29]。其次,小学及以下文化程度流动老人得分显著低于另外三类流动老人;城-城流动老人的健康行为得分显著高于乡-城流动老人。分析其原因可能是文化程度对人们的就业机会和工资收入具有间接影响,学历较高的流动老人有着较高水平的胜任力,对自身持有更为积极的态度,其健康自我管理意识也相对更强;而相对于城-城流动老人,乡-城流动老人掌握的社会经济资源较少,自我效能感容易受到削弱,影响了健康促进行为的发挥。

3.3 流动老人社会支持、自我效能与健康促进行为之间密切相关

本研究通过相关分析得出流动老人社会支持与健康促进行为呈正相关,即流动老人领悟社会支持水平越高,健康促进行为表现越好,提示来自社会、家庭及朋友的经济援助、精神慰藉及生活服务能够促使流动老人采纳健康促进行为,与杨小娇[30]等的研究结果一致。流动老人面对环境转变的压力,社会支持作为一种有力的外部资源,能够帮助流动老人获取更多的健康信息,在一定程度上回应个体的健康需求,合理解释相关行为的意义,以积极的视角对待迁移流动,从而对健康行为的采纳产生影响。

本研究发现流动老人自我效能感与健康促进行为及其各维度呈正相关,即流动老人自我效能水平越高,其健康促进行为表现越好。自我效能感高的流动老人拥有更积极的老化态度,个体的控制感和能力感较高,对待新环境的态度也更为乐观,能够有效应对陌生环境的突发性事件,主动结识新的朋友,采取健康的行为方式。因此,家庭成员及社区工作者可从提高流动老人自我效能感出发,选择认知行为疗法等方式,改善流动老人的健康行为。

本研究发现流动老人社会支持与自我效能呈正相关,即流动老人领悟社会支持水平越高,其一般自我效能感水平越好,与Warner[31]等的研究结果一致。根据社会支持理论中的“主效应模型”,社会支持作为一种保护因素,能够促进个体积极心理的产生,自我效能是个体对自身能够实现某种行为的信心,属于积极心理资本的范畴。对于迁移流动带来的生存环境转变和人际关系断裂,社会支持能够发挥缓冲器的作用,缓解迁移带来的负面影响,改善心理健康。

综上所述,社会支持能够正向预测流动老人的自我效能,而高水平的自我效能感可以改善健康促进行为。其中,社会支持作为环境要素,自我效能作为认知要素,健康促进行为作为行为结果,三者相互关联,印证了社会认知理论中的“三元互惠决定模型”。

3.4 自我效能在社会支持对流动老人健康促进行为的影响中发挥中介作用

本研究发现,自我效能感在流动老人社会支持与健康促进行为间起中介作用,这与谢劲[15]等的研究结果一致。自我效能感作为一种内部禀赋,发挥着正向影响与中介的双重作用,自我效能感高的流动老人能够坚持对理想生活的追求,从而对迁移压力作出有效反应,持续采纳积极的健康行为。在此过程中,社会支持作为外界资源,自我效能作为内部资源,以内外联动的方式共同推动了流动老人健康行为的采纳。

过往研究以空巢老人[19]或青少年[32]为研究对象,结果显示自我效能在朋友支持和锻炼行为之间起中介作用。本研究以流动老人为研究对象,结果同样表明自我效能在社会支持和健康行为之间起中介作用,即社会支持不仅能直接影响流动老人健康行为的采纳,还能与自我效能协同影响健康行为,这一发现从人群层面拓展了以往研究。

4 建议

基于以上的中介模型结果,从社会认知理论出发,本研究认为要改善流动老人的健康行为,需要个体与外界共同作出努力。

4.1 家庭层面:多层次提供健康行为支持

随着社会的发展,传统的家庭支持功能开始弱化,但是,家庭关系是流动老人在迁入地的核心社会关系,本研究也发现流动老人领悟家庭支持的程度最高,亲人作为流动老人生活中的重要依托,应当成为帮助其塑造健康行为的第一责任人,主要从学习支持和心理支持等方面来进行。

4.1.1 为流动老人提供健康学习支持

首先,根据知信行理论,个体行为的改变分为三个连续的过程,分别是:获取知识、产生信念和形成行为[33],子女应当主动向流动老人传递健康相关知识,并对其健康行为进行指导,使流动老人在领悟慢性病的害处以及健康生活方式的意义的同时,相信自己拥有实现健康行为能力,从而更好地采纳健康行为;其次,由于我国大部分流动老人的迁移原因为帮助子女[3],在新环境中,子女是流动老人日常联系最紧密的人,应当自觉践行健康饮食、规律运动及主动体检等行为,以起到引领和示范作用。

4.1.2 为流动老人提供健康心理支持

首先,加强与父母的情感互动,减轻其在异地的孤独感,关注流动老人在新环境的情绪状况并及时给予调节,增强其采纳健康行为的自我效能;其次,鼓励流动老人参与社区活动、进行人际交往,更好地利用各类社会支持,树立共同体意识,实现在迁入地的积极老化。

4.2 社会层面:全方位改善健康促进环境

流动老人作为特定时代背景下产生的特殊群体,要实现其健康行为的改善,仅仅依靠家庭关系是不够的,要将流动老人健康促进作为一项社会系统工程,融入政府与社区的协同力量。

4.2.1 社区应完善健康服务环境

首先,加强信息化建设、完善流动老人档案信息,实施差异化健康行为干预方案。在上述分析中发现,不同身份特征的流动老人在健康促进行为上存在差异,因此,社区要定期关注情况较为特殊(如乡-城、独居、受教育程度较低等)的流动老人的健康状况,为不同群体调整健康行为干预的内容与形式。其次,打造适老化空间、建设适老化服务圈,增强流动老人采纳健康行为的便利性。社区作为流动老人生活的第二大场域,应当为流动老人健康管理提供更便捷的平台,因此,社区要定期提供心理咨询服务、健康教育服务、健康体检服务及休闲娱乐服务等,并将有关信息及时通知到每一位老人。

4.2.2 政府应完善健康制度环境

在宏观层面上进行改革,打破户籍制度的束缚、提高医疗保险的统筹层次,为城乡老年人提供均等化、公平化的养老及医疗资源,推动流动老人的市民化,最大限度地降低流动对老年人日常健康需求带来的阻碍。

4.3 个人层面:多角度提高个人健康素养

流动老人个体是进行健康管理的主体,应摒弃传统思想观念,主动接受健康教育,主动提高个人健康素养。

4.3.1 利用社区网络,加大交流频率

社区作为流动老人生活的第二大场域,流动老人应充分利用社区网络,与其他老年人组建健康行为学习平台,相互交流在践行健康行为中的经验与教训,以实践效果好的老年人为榜样,并进行监督,在培养健康促进行为的同时搭建在流入地的人际关系网络,更好地实现社会融入。

4.3.2 转变健康观念,提高自我效能

流动老人作为自我健康管理的主体,要培养积极老化意识,提高对新环境的适应能力,树立主体意识,主动参与社区组织的休闲活动、健康讲座、定期体检等,在利用社会支持服务的过程中,增强自我具备实现健康行为能力的信念。