不同产量水平麦田小麦冠层光能利用和干物质积累特性研究

2023-10-20刘锟江继顺石玉李美

刘锟,江继顺,石玉,李美

(1. 山东农业大学农学院/小麦育种全国重点实验室/农业部作物生理生态与耕作重点实验室,山东泰安 271018; 2. 东营市农业农村局,山东东营 257091)

黄淮海平原是我国重要的小麦主产区,其产量水平的高低直接影响我国粮食安全[1-2]。 土壤肥力是作物高产稳产的关键性因素,会影响土壤养分的平衡和产量水平[3-4]。 在相同的气候条件下,不同地块、不同农户的管理措施也会导致小麦产量水平有差异[5],差异甚至达到4 000 kg/hm2[6]。 因此,了解和分析不同产量水平麦田产量产生的差异,对构建合理的群体结构、保障我国粮食安全具有重要意义。

小麦产量主要是由群体截获光能产生光合产物,再将光合产物分配到各器官中而形成[7]。 同时,作物光能利用率的大小对籽粒产量的高低有着显著影响[8]。 杨国敏等[9]研究表明,小麦群体结构影响个体间对光照、水分和养分等因素的竞争,合理的群体结构有利于缓解个体与群体间的矛盾,促进产量三要素协调发展[10]。 亦有研究表明,在产量水平为9 000 kg/hm2条件下,多穗型小麦品种豫麦49 的LAI 为9.54,且要达到9 000 kg/hm2以上产量水平,LAI 宜控制在10 以下[11]。然而,前人对小麦冠层光能利用和干物质积累、转运影响的研究多在单一产量水平麦田上进行[12-13],而对不同产量水平麦田冠层光能利用和干物质积累、转运的研究较少,尤其是公顷产量达10 500 kg 水平的麦田更少。 本试验选择3 个产量水平麦田,研究小麦群体总茎数、叶面积指数、冠层光合有效截获率、光能利用率和转化率、干物质积累转运和产量之间的差异,以期为进一步挖掘小麦增产潜力奠定基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料与设计

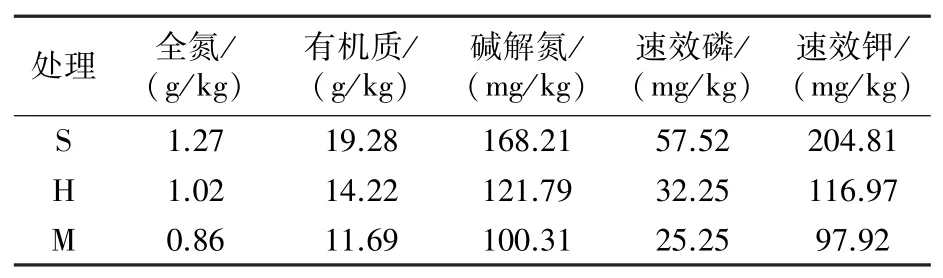

供试材料为高产小麦品种烟农1212,选择其10 500、9 000 kg/hm2和7 500 kg/hm2共3 个产量水平麦田进行试验,分别用S、H 和M 表示。 氮、磷、钾肥用量分别为纯N 240 kg/hm2、P2O5150 kg/hm2、K2O 150 kg/hm2。 50%氮肥和全部磷钾肥于播种前基施,另50%氮肥于拔节期追施。氮、磷、钾肥分别选用尿素、磷酸二铵和硫酸钾。所有试验田灌溉管理一致,于小麦拔节期和开花期各灌水60 mm。 2021 年10 月22 日播种,三叶期定苗,留苗密度均为330 万株/hm2,2022 年6月10 日收获。 其他病虫害等田间管理措施同一般高产田。

1.2 试验地概况

试验在山东省济宁市兖州区小孟镇史家王子村(35°40′N,116°41′E)进行。 该地属于典型的温带大陆性季风气候,年平均气温13.6 ℃。 试验田土壤质地为壤土,前茬作物为玉米,全部秸秆还田。 小麦播前3 个不同产量水平麦田0 ~20 cm土层土壤养分含量如表1 所示。

表1 不同产量水平麦田播前0~20 cm 土层土壤养分含量

1.3 测定项目与方法

1.3.1 群体总茎数 于越冬期(WS)、拔节期(JS)、开花期(AS)和成熟期(MS),每个处理随机选取1.0 m2区域调查小麦总茎数,重复3 次。

1.3.2 叶面积指数和冠层光能利用率 在无风晴朗天气下,采用英国产Sunscan 型作物冠层分析仪分别于开花期和开花后7、14、21、28、35 d 的上午9∶30—11 ∶30 测定。 测定时探头与地面平行,感光面朝上,探头与种植方向呈45°夹角插入小麦行间,测定小麦叶面积指数(LAI)、植株顶部入射光PAR顶和底部入射光PAR底,计算冠层光合有效辐射透射率(PeR)、截获率(CaR)及光能转化率(PCE)和光能利用率(PUE)[14-16]:

PCE =(成熟期干物质积累量-开花期干物质积累量)/IPAR ;

PUE =IPAR/R×PCE 。

式中:IPAR 为小麦冠层光合有效辐射截获量,R值为实际光合有效辐射总量,其数据由试验基地气象站观测得出。

1.3.3 干物质积累量 于小麦越冬期、拔节期、开花期和成熟期取样,每次取30 个单茎,重复3次。 开花期植株分成茎+叶鞘、叶和穗三部分,成熟期植株分成茎+叶鞘、叶、穗轴+颖壳和籽粒四部分,80 ℃烘干至恒重,测定干物质量。 参考高春华等[17]的方法计算如下指标。

开花前营养器官贮藏同化物转运量(kg/hm2)=开花期营养器官干物质量-成熟期营养器官干物质量;

开花前营养器官贮藏同化物对籽粒贡献率(%)=开花前营养器官贮藏同化物转运量/成熟期籽粒干物质重×100 ;

开花后同化物在籽粒中的分配量(kg/hm2)=成熟期籽粒干物质量-开花前营养器官贮藏同化物转运量;

开花后干物质对籽粒贡献率(%)=开花后同化物在籽粒中的分配量/成熟期籽粒干物质重×100 。

1.4 数据处理与分析

采用Microsoft Excel 2016 和SPSS 24.0 软件进行数据统计分析,用Origin 2021 软件作图,采用单因素方差分析并用LSD 法进行多重比较(α =0.05)。

2 结果与分析

2.1 不同产量水平麦田小麦群体总茎数差异

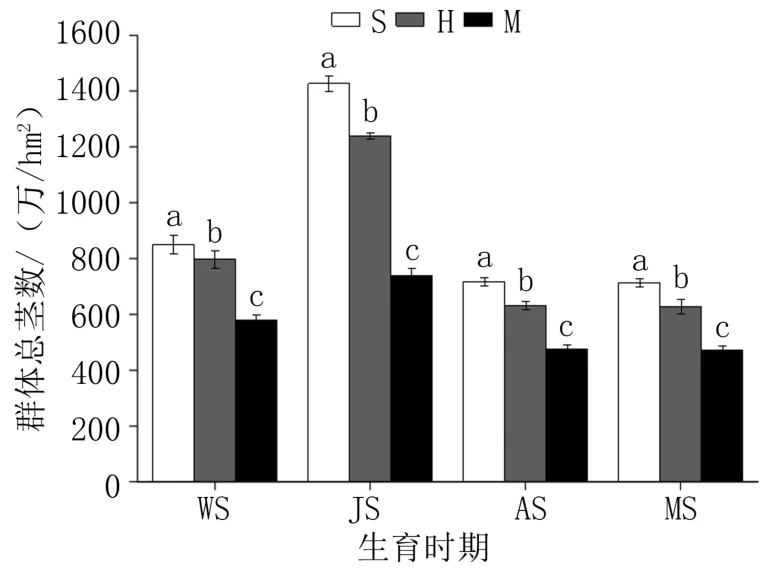

从图1 可以看出,越冬期至成熟期小麦群体总茎数随麦田产量水平的增加呈上升趋势,S 麦田越冬期群体总茎数较H、M 麦田分别高6.67%、47.16%,拔节期分别高15.03%、93.55%,开花期分别高13.37%、50.47%,成熟期分别高13.60%、51.59%。 表明S 麦田因土壤肥力较高,自越冬期均保持较高的群体总茎数,最终成熟期总茎数仍最高,构建了适宜的高产群体,为小麦高产奠定基础。

图1 不同产量水平麦田小麦各生育时期群体总茎数的差异

2.2 不同产量水平麦田小麦叶面积指数差异

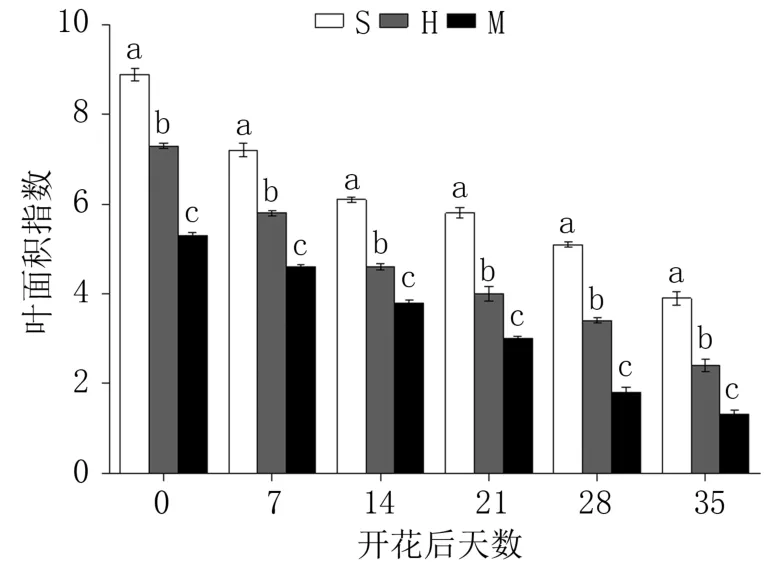

从图2 可以看出,S 麦田开花期叶面积指数达到8.9,比H 和M 麦田分别高21.92%和67.92%;开花后7 d 达到7.2,分别高24.14%和56.52%;开花后14 d 达到6.1,分别高32.61%和60.53%;开花后21 d 达到5.8,分别高45.00%和93.33%;开花后28 d 达到5.1,分别高50.00%和183.33%;开花后35 d 为3.9,分别高62.50%和200.00%,差异均达显著者水平。 表明S 麦田在开花后叶面积指数均较高,有利于提高光能利用率,使小麦积累更多的光合产物,提高产量。

图2 不同产量水平麦田小麦开花后叶面积指数的差异

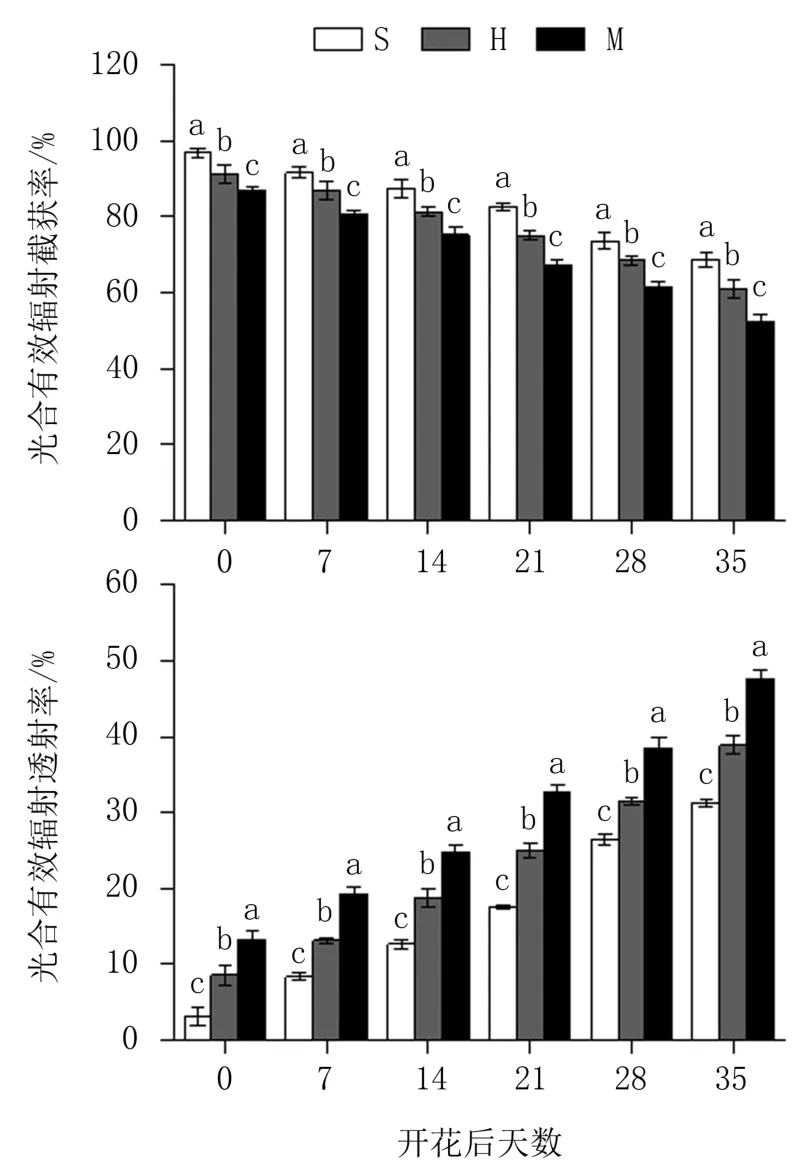

2.3 不同产量水平麦田小麦冠层光合有效辐射截获率和透射率差异

从图3 可以看出,S 麦田开花期冠层光合有效辐射截获率达96.85%,比H 和M 麦田分别显著高6.00%和11.71%;开花后7 d 达91.65%,分别显著高5.44% 和13.33%;开花后14 d 达87.4%,分别显著高7.54%和16.17%;开花后21 ~28 d 均显著高于H 和M 麦田。 光合有效辐射冠层透射率与冠层截获率相反,开花期和花后表现为M 麦田最高,H 麦田次之,S 麦田最低。 S 麦田开花期至开花后35 d 冠层光合有效辐射透射率均显著低于H 和M 麦田。 表明S 麦田开花后保持较高的冠层光合有效辐射截获率,可截获更多光能,减少光损失,进而合成更多的光合产物。

图3 不同产量水平麦田小麦开花后冠层光合有效辐射截获率及透射率的差异

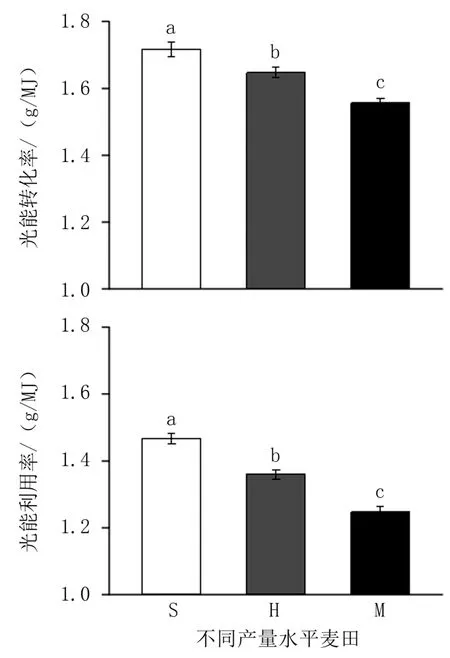

2.4 不同产量水平麦田光能转化率和利用率差异

从图4 可以看出,开花后S 麦田光能转化率分别比H 和M 麦田高4.25%和10.28%,光能利用率分别比H 和M 麦田高7.85%和17.65%,均达显著差异水平。 表明,S 麦田开花后光能利用率和转化率均最高,这与S 麦田开花后具有最高的光合有效辐射有关,故有利于提高小麦光合产物积累。

图4 不同产量水平麦田光能转化率和利用率的差异

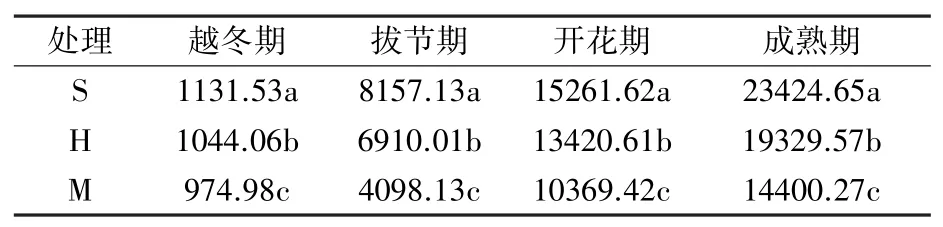

2.5 不同产量水平麦田小麦干物质积累量差异

从表2 可以看出,S 麦田越冬期小麦干物质积累量达到1 131.53 kg/hm2,分别比H 和M 麦田高8.38%和16.06%;拔节期达到8 157.13 kg/hm2,分别高18. 05% 和99. 05%;开花期达到15 261.62 kg/hm2,分别高13.72%和47.18%;成熟期达到23 424.65 kg/hm2,分别高21.19%和62.67%。 上述差异均达显著水平。 S 麦田越冬期至拔节期、拔节期至开花期和开花期至成熟期干物质积累量分别达到7 025.60、7 104.49 kg/hm2和8 163.03 kg/hm2,均显著高于H 和M 麦田。 表明小麦越冬至成熟期植株干物质积累量高是S 麦田高产的关键。

表2 不同产量水平麦田小麦各生育时期干物质积累量的差异kg/hm2

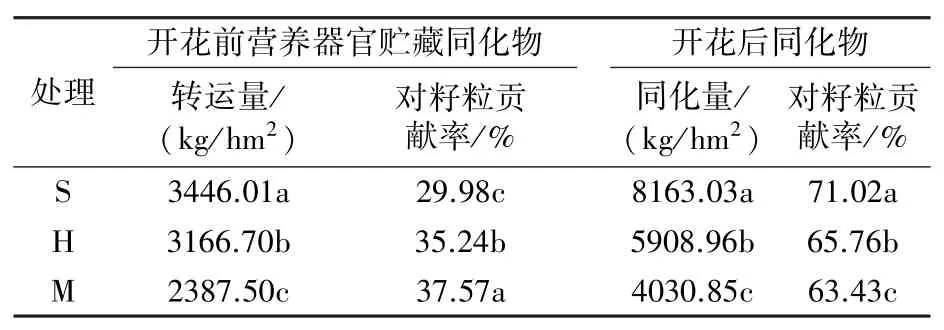

2.6 不同产量水平麦田干物质向籽粒转运的差异

从表3 可以看出,S 麦田开花前营养器官贮藏同化物转运量达到3 446.01 kg/hm2,分别比H和M 麦田高8.82%和44.34%,对籽粒的贡献率分别低14.93%和20.20%;开花后同化物在籽粒中的分配量达到8 163.03 kg/hm2,分别比H 和M 高38.15%和102.51%,对籽粒的贡献率分别高8.00%和11.97%。 上述差异均达显著水平。 表明S 麦田在具有较高开花前营养器官贮藏同化物转运量的前提下,开花后干物质同化量和对籽粒的贡献率均较高,有利于籽粒产量的提高。

表3 不同产量水平麦田小麦开花后营养器官干物质转运的差异

2.7 不同产量水平麦田小麦产量差异

从表4 可以看出,S 麦田成熟期单位面积穗数、穗粒数和千粒重分别为689.95 万/hm2、39.79粒和48.83 g。 与M 麦田相比,H 麦田通过提高单位面积穗数和穗粒数提高产量,单位面积穗数提高12.84%,穗粒数提高7.17%。 与H 和M 麦田相比,S 麦田通过提高单位面积穗数和千粒重获得高产,单位面积穗数和千粒重分别较H、M 麦田提高12.67%、27.14%和6.73%、10.68%。 与H 和M 麦田相比,S 麦田产量分别显著提高19.64%和51.68%。 表明,公顷产量水平从7 500 kg 提高到9 000 kg,是通过增加穗数和穗粒数获得的,公顷产量水平从9 000 kg 提高到10 500 kg,是通过增加穗数和千粒重获得的。

3 讨论

3.1 不同产量水平麦田小麦冠层光能利用率的差

冠层对光合有效辐射截获率的高低决定了植物光能利用率的高低[18-19]。 小麦叶面积指数与光能利用率呈显著正相关[20]。 研究表明,与7 500 kg/hm2麦田相比,8 250、 9 000、 9 750 kg/hm2产量水平麦田抽穗期叶面积指数随产量水平的提高而增加[21]。 王立红等[22]研究也表明,与6 000~7 500 kg/hm2产量水平麦田相比,≥9 000 kg/hm2和7 500 ~9 000 kg/hm2产量水平麦田开花期叶面积指数分别增加37.92%和14.21%,灌浆期分别增加31.65%和18.60%。 本研究结果表明,10 500 kg/hm2水平麦田开花后叶面积指数显著高于9 000 kg/hm2和7 500 kg/hm2产量水平麦田,能够减少漏光损失,增加冠层光合有效辐射截获率,从而构建合理的群体结构,获得最高的光能转化率和利用率,积累更多的光合产物。

3.2 不同产量水平麦田小麦干物质积累和转运的差异

干物质积累量是提高小麦产量的重要途径,在小麦生育进程中产量会随干物质积累量的升高而增加[23]。 研究表明,高产、中产、中低产和低产田随产量水平的提高干物质积累量逐渐增加,拔节—开花期是造成干物质积累差异的重要时期,差异从拔节期开始,开花期达到最大[24]。 另有研究表明,产量水平≥9 000 kg/hm2的麦田小麦开花后干物质积累量占成熟期干物质积累量的比例高,花后干物质积累量对籽粒产量的贡献更大[25]。 研究表明,高产麦田能促进小麦开花前营养器官同化物向籽粒中的转运以及开花后同化物向籽粒的分配[21,26],进而提高小麦产量。 本研究发现,10 500 kg/hm2产量水平麦田越冬至成熟期干物质积累量均显著高于9 000 kg/hm2和7 500 kg/hm2水平麦田,开花前营养器官贮藏同化物转运量和开花后同化物在籽粒中的分配量均显著高于9 000 kg/hm2和7 500 kg/hm2水平麦田。 可见,10 500 kg/hm2产量水平麦田协同提高了花前干物质转运量和花后同化量,为小麦高产奠定基础。

3.3 不同产量水平麦田小麦产量及其构成因素的差异

小麦产量与土壤肥力具有显著相关性,穗数、千粒重和产量与土壤肥力水平呈显著正相关,高产田主要是通过穗数和千粒重增加实现小麦产量的提高[27-29]。 也有研究表明,高产水平(9 000~9 500 kg/hm2)麦田的单位面积穗数分别比中产水平(8 000~8 500 kg/hm2)麦田和低产水平麦田(6 500~7 000 kg/hm2)高8.1%和28.5%,穗粒数分别高6.12%和7.01%,产量分别高10.1%和29.9%[30]。本研究发现,与7 500 kg/hm2麦田相比,9 000 kg/hm2麦田通过提高单位面积穗数和穗粒数提高产量,与9 000 kg/hm2麦田相比,10 500 kg/hm2麦田通过提高单位面积穗数和千粒重获得高产,单位面积穗数和千粒重分别达689.95万/hm2和48.83 g。 10 500 kg/hm2麦田能更好地协调产量构成三因素,获得最高的籽粒产量11 280.54 kg/hm2。 因此,增加中产田单位面积穗数和千粒重是实现小麦高产的重要途径;对于高产田可通过提高单位面积穗数和千粒重的措施来实现超高产。

4 结论

相较于7 500 kg/hm2和9 000 kg/hm2麦田,10 500 kg/hm2麦田显著提高了小麦开花期和开花后叶面积指数,开花后保持较高的光合有效辐射截获率、光能利用率和光能转化率,增加小麦越冬期至成熟期干物质积累量,协同提高了开花前营养器官贮藏同化物转运量和开花后同化物在籽粒中的分配量以及对籽粒的贡献率,通过获得较高的单位面积穗数、千粒重最终实现小麦高产,产量达11 280.54 kg/hm2。