巨虫时代的“冰与火之歌”

2023-10-20王冠群陈吉涛潘浩晨

王冠群 陈吉涛 潘浩晨

在地质史上, 发生过多次天翻地覆式的气候波动,其中最著名的一次就发生在号称“显生宙持续时间最长冰期”的晚古生代大冰期中。当时,地球上发生了一次“不讲武德”的巨量碳排放事件,几乎让当时的二氧化碳浓度翻倍,也让当时(石炭纪)的巨型昆虫走向末路。

那次碳排放事件和现代的碳排放相比,不论是二氧化碳的浓度数值还是所处的大环境都有相似性,因此对我们预测未来气候变化的情况有着极强的借鉴作用。

凛冬将至,在劫难逃

在地球生物的演化史上,石炭纪可谓是群雄并起、英才辈出的时期。得益于石炭纪早期种子植物的辐射和大发展,再加上趁着“植物收割机”——脊椎动物还在水陆间徘徊,成片的森林迅速占领了地球上每一寸适合生存的地方,这极大地改变了地球的环境。

首先,森林本身的光合作用会吸收大量的二氧化碳,二氧化碳会转化为植物体内的有机物。一旦植物死亡、变成煤层,碳也就随之被固定在地层中。

其次,大量的根系让原本坚固的地面变得松动和脆弱,导致硅酸盐岩风化加剧。硅酸盐在风化中会与二氧化碳反应,形成碳酸盐岩和二氧化硅,这也是一个固碳的过程。

最后,风化使得磷等陆源营养物质大规模灌入海洋,这对海洋中各种浮游藻类来说就是“大补丸”,它们迅速繁衍,让全球海洋生产力暴涨(今天人们称之为“藻华”“赤潮”等)。与陆地上的植物相似,浮游藻类死亡后,其体内的有机物也会被埋藏而变成地层的一部分。

这三管齐下的结果,就是大气中的二氧化碳含量快速降低。众所周知,二氧化碳是重要的温室气体,失去了二氧化碳这床“大棉被”,地球的温度便开始头也不回地往下“俯冲”。更雪上加霜的是,极地冰盖出现后,由于冰层反照率高,会将更多的阳光反射回大气中,造成地球接收到的热量降低,而且这个过程随着冰盖向低纬度扩张而越来越严重,成为一个恶性循环。持续千万年之久的凛冬,终于不可避免地来了。

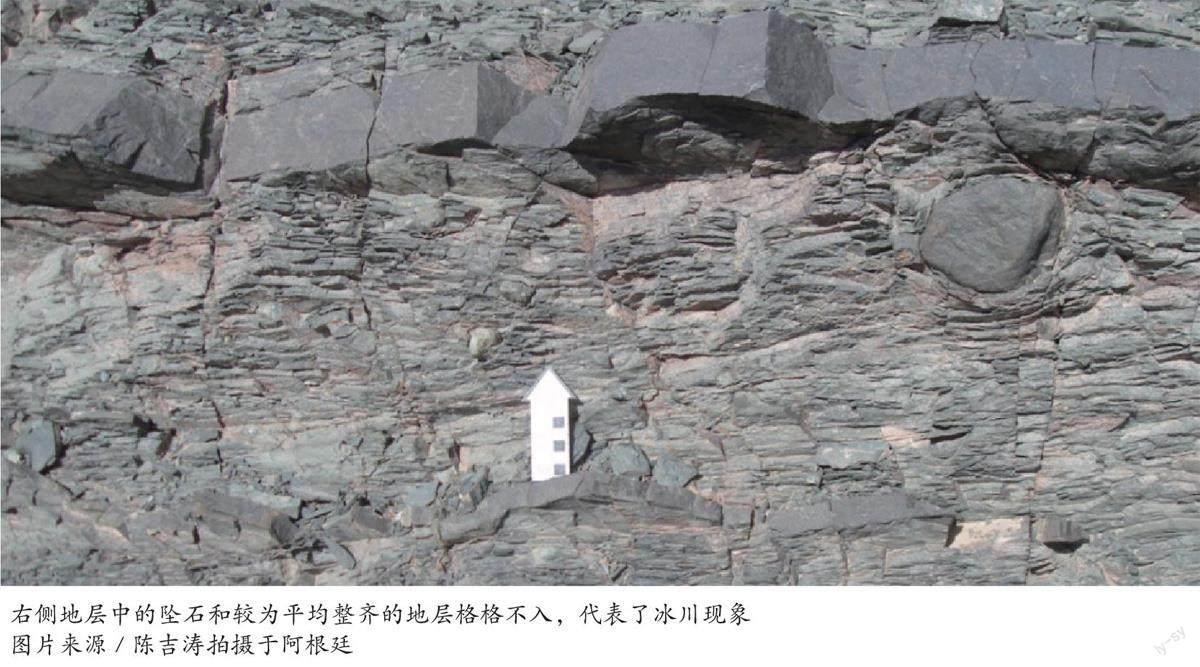

在石炭纪初期的地层中就开始出现此次冰期的证据,而在石炭纪晚期- 二叠纪初期的地层中则达到高峰,巨大冰川的痕迹比比皆是。一种叫作“坠石”的地层现象也在这一时期较为常见,这是一种在规则沉积的地层中非常突兀地出现一块砾石的地层现象。这种看上去如同镶嵌在地层中的石头,其实就和冰川有关。

在大型冰川崩解后,带着一部分碎屑砾石的小冰山就开始了四处漂浮流浪的生活。而随着这些“孤儿”日益消融,其夹带的碎屑砾石便散落在原本正常沉积的地层之中,从而显得极为扎眼。如今,两极冰川也已在崩解中,现代的“孤儿”已经带着砾石开始了流浪,在未来的某一天也会形成类似的坠石现象。

巨虫当道,逐鹿中原

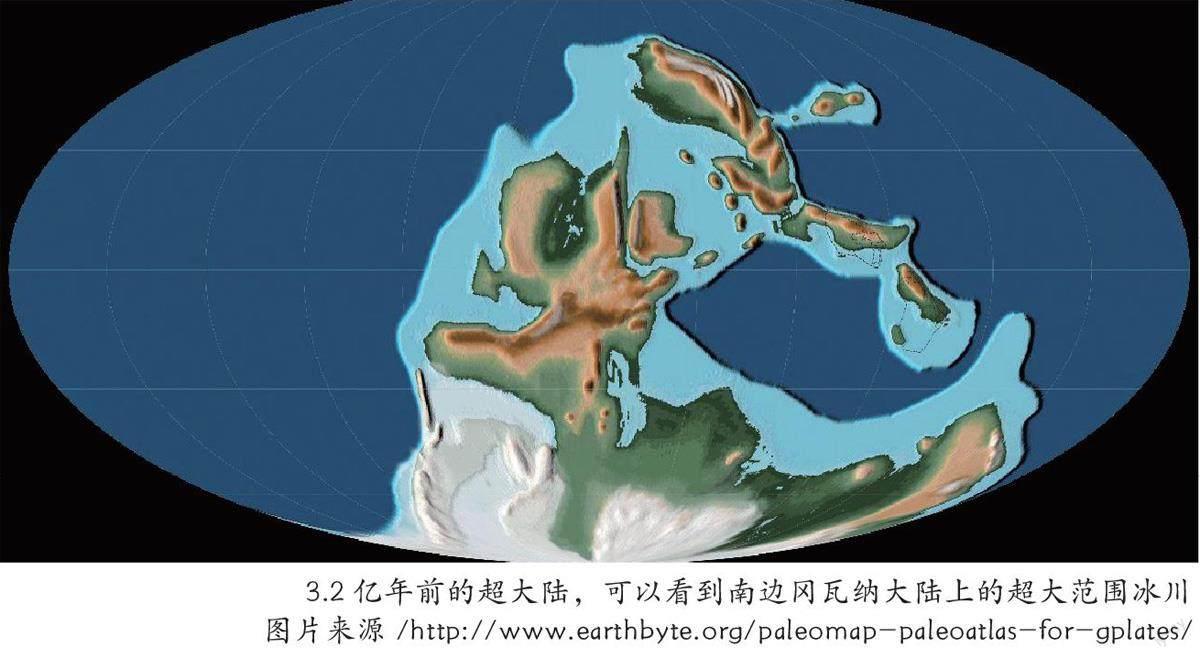

和如今“四分五裂”的大陆形态不同,那会儿的地球有个无比庞大的超大陆(Pangaea),而无数的“英雄好汉”也在这片“中原大地”上乐此不疲地你争我夺,节肢动物无疑是其中最引人注目的一群。

由于野蛮生长的植物拼命排放着氧气,当时大气中的氧气含量高得惊人,于是陆生节肢动物在石炭纪几乎达到了身体尺寸的极限。翼展达到75 厘米的巨脉蜻蜓在遮天蔽日的树冠下振翅飞翔,地面不时爬过2米长的巨型马陆,幽暗的树荫深处还有70 厘米长的肺蝎静静等待着猎物上门……当时密布全球的雨林给了这些巨虫得天独厚的栖息地,使得石炭纪有了“巨虫时代”的美誉。

刚刚进化出羊膜卵的爬行动物们则正开始远离河流,朝内陆广袤的森林小心谨慎地进行着探索,它们在日后将会继续演化成为合弓纲和蜥形纲的巨兽。但至少在石炭纪,它们还都是像蜥蜴一般的原始爬行动物,体形不大,往往会沦为巨虫的口粮。

但是,就在这些动物在森林中杀得你来我往时,巨变来了!

久旱逢火,雨林崩溃

石炭纪庞大的雨林体系虽然潮湿,但是依然有着致命的隐患——森林大火。

由于当时空气中的氧气含量很高,且随着气候逐渐变冷,冰川规模日益庞大,这些庞然大物带走了大量水分,讓海平面下降,改变了洋流和季风,同时让空气变得异常干燥。

只要有一丁点的引火物——比如闪电、局部阳光暴晒、火山爆发等,就会让大片森林陷入熊熊大火中,顷刻间灰飞烟灭。到了石炭纪末期,这种森林大火频繁发生,让森林以及林中的生物一次次遭受灭顶之灾。

在火与旱的洗礼下,曾经浪漫而蓬勃的雨林体系终于支撑不住而全面崩溃。这一事件被称为“石炭纪雨林崩溃事件”。

巨虫谢幕,改朝换代

与此同时,地球积攒了上千万年的二氧化碳也疯狂地喷涌而出。科学家对中国贵州石炭纪晚期的卡西莫夫期和格舍尔期界线(简称“KGB”)地层做了碳同位素测试分析,发现在距今3.04 亿年的这一时期,地球在“短短”30 万年的时间内向大气中抛出了大约9 万亿吨的碳,让当时地球大气的二氧化碳浓度从350ppm 飙到了接近700ppm(ppm,即百万分比),几乎翻了一倍。而现今的二氧化碳浓度,大约是420ppm。

从碳的同位素比值来看,这巨量的碳的来源是有机碳。造成这个结果,可能有两方面的原因。

一是火山。从炽热的熔岩接触到有机沉积物(例如煤层)的那一刻起,碳就回归空气大家庭了,更别说熔岩本身就携带不少的碳。不过,这还需要更精细的研究才能确定。

二是永久冻土层的融化。这个可谓是恶性循环的大杀器,在变暖的驱动下,这些常年冰封的冻土开始融化,其中的有机碳因此被释放出来,从而让气候快速变暖。

不过无论谁是凶手,这次全球变暖都让不少无辜的生物遭了殃,因为它除了让温度急剧升高,还有个要命的结果就是海洋缺氧。科学家对KGB 的碳酸盐岩做了铀同位素测定,发现这一时期的巨量碳排放使得海水的缺氧面积由之前的4% 扩张到了22% 左右。这对当时相对比较单纯的海洋环境可就不那么友好了,行动不便的底栖有孔虫以及腕足动物、珊瑚,都因为缺乏运动能力而在“窒息”中大规模死亡。

而陆地上的巨虫们在森林大火和雨林崩溃带来的栖息地急剧缩水的双重摧残下,又遭受到全球变暖和氧气含量下降的致命一击,再也没法延续曾经的辉煌,从此让出了霸权,走上了小型化的道路。巨虫时代从此画上了句号,却开启了另一场“权力的游戏”。从此,地球正式进入巨兽和巨龙时代。

趁你冰,要你命

巨虫的时代虽然落幕了,但是这个3 亿年前的巨量碳排放事件对我们现代人的警示远没有结束。

其实,碳排放增加在地质史上的次数多到数不清,而这次KGB 尤为不寻常的地方在于——同等碳排放程度下造成了最大的海洋缺氧面积。

地球的气候可以笼统地分为两大类型,即冰室气候和温室气候,两者的区别就在于两极是否有冰盖。而前文说过,KGB 发生时,地球正处于显生宙以来最长的冰室气候,极地的冰盖又厚又大,其他事件却都是处在温室气候的大环境下,所以从数据上看,其实是冰室气候下的碳排放比温室气候下的碳排放可能更要命。

地球本身是具备自我调节功能的,就像有机体一样。一旦碳排放过多,温度上升的同时,降雨也会跟着增多,从而造成化学风化进一步加强,使得碳被更多地封进岩石中,从而减缓温度上升;反之,温度下降会减少降雨,让风化减弱,从而减缓温度下降。这个系统在原理上是没问题的。

但是,问题就在于,一旦碳排放过快,有无冰盖在短期内的影响是截然不同的:有冰盖的情况下,会存在大量的冻土层,这些冻土的融化会进一步加剧碳排放;而冰盖的反照率也较高,冰盖快速消融的后果就是反射回太空的太阳光大大减少,这意味着保留在地球上的热量大大增加。

这两点就让冰室期的碳排放有着火上浇油的效果。而且,冰川的消融还让原本被覆盖的岩石有机会被风化溶解,从而流入海洋,其中的營养物质又造成了海洋中的赤潮——与赤潮随之而来的就是水体缺氧和毒素富集,导致其他生物大量死亡。

昔虫已逝,警钟长鸣

不幸的是,我们现在正处于冰室气候中。工业革命以来,我们向大气中排放的二氧化碳逐年增加——其中很大一部分的二氧化碳都来自石炭纪被埋藏于地下的有机碳所形成的各种化石燃料。

我们目前面临的困境,是两极冰川已经开始大面积崩塌,而且地球上的冻土也正处于崩溃边缘,各地频发的森林大火以及层出不穷的极端天气也已经向我们敲响了警钟。

我们虽然已经认识到情况的紧迫,但是各自为政的各国政府步调并不一致,而且现代社会的发展也正是建立在化石燃料的基础之上的。那么,如何平衡发展与环境、如何达成全球的一致行动,这些问题在日益紧迫的气候变化下对所有人都是巨大的挑战。(责任编辑:白玉磊)