贾宝玉究竟有没有自由意志?

2023-10-18刘晓蕾

/刘晓蕾

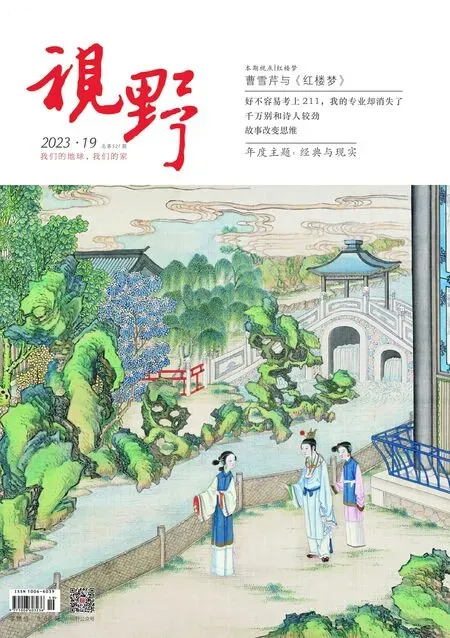

诚如卡尔维诺在《为什么读经典》中所定义的那样:(经典)从不会耗尽它要向读者诉说的一切东西。《红楼梦》就是这样一部经典。几乎少有书像《红楼梦》一样,催生出一整个“红学”研究流派,也少有书像《红楼梦》这样,诠释着经典的生生不息。《红楼梦》围绕着贾宝玉、林黛玉和薛宝钗三人之间的爱情悲剧,真正讲述的是人生的悲欢离合,命运的阴错阳差。因而,《红楼梦》处理的是人存在的意义的问题。这个问题,可以在不同的时代,对不同时代人所经历的人生议题有所回应,又能够一遍遍吸引不同读者和学者的眼光。

本文选自《名作欣赏》专栏“名著三缺一”,原标题为“第四种人有没有第三条路”。刘晓蕾老师以回信的方式与作家庄秋水、杨早共话红楼,信中谈到了《红楼梦》中人的“自由意志和爱”。今天我们一起在友人间思想碰撞的吉光片羽中,以别样的角度走进《红楼梦》。

秋水、杨早:

惭愧,我的回信拖太久了。从12 月中旬到现在,经历了两件事:得了一场新冠,安置好了江南的新家。

我太喜欢江南了,一下雨,云雾就飘在半山腰,让我想起黛玉的“罥烟眉”。脚下是徽州再建的古村落:斑驳的白壁,青黑的瓦,配上高低错落的马头墙,极富审美性。第一故乡没得选,但在有生之年选择一个中意的落脚地充当第二故乡,还是挺让人欣慰的。选择可以带来松弛感和自由度,尽管并不多,但也可以让人生拥有另一种可能性,这也是我一直喜欢宝玉和黛玉这些人的原因。

贾家历经百年,清代的袭爵制度是逐次降级,军功起家的宁、荣二公是权势顶峰,到了贾敬、贾赦这代是一等将军,贾珍就只能是三等威烈将军……按照惯例,再往前走,就是降阶至平民阶层,想要保持家族以往的荣耀已不可能,现实就是这样冰冷。冷子兴冷眼旁观:“如今生齿日繁,事务日盛,主仆上下,安富尊荣者尽多,运筹谋画者无一;其日用排场费用,又不能将就省俭,如今外面的架子虽未甚倒,内囊却也尽上来了。”连外人都看出不对劲了,局中人又如何?秦可卿临死前托梦王熙凤,掏心掏肺叮嘱:靠祖宗的余荫行不通了,家族败落不可避免了,但结局有硬着陆和软着陆。如想软着陆,需早做打算,一是保障基本生存,在祖坟附近多买田地房舍;二是重视教育,让子弟们好好读书参加科举。这显然是曹雪芹在遭遇家变后总结的经验,倒也是传统农业社会里大家族应对必然性危机的出路。

到贾宝玉这一代,正如杨早所言,贾家确实走到了十字路口——往左走,做两手准备软着陆;往右走,内外交困下贾家逐步土崩瓦解;往前走,政治环境剧变被抄家(甄家如是,曹家如是,巨族多如是),就第五回的判词看,贾家显然走了最后这条路,最惨烈。总之,就是走下坡路,此乃历史规律,也是中国历史上豪族们的宿命。所以,整部《红楼梦》正如鲁迅先生说的,是“悲凉之雾,遍被华林”。

在这样末日的阴霾里,再看书中人的表现,就颇有意味了。

贾敬、贾赦、贾珍、贾琏们从未睁眼看家族和自己的处境,活得最自私也最没顾虑;贾母和贾政则能隐约感知山雨之欲来,清虚观打醮时,神前点了三出戏,一个《白蛇记》,一个《满床笏》,贾母满心欢喜,听到第三个是《南柯梦》,便不言语。元宵节众小辈作字谜娱乐,谜底有炮仗、算盘、风筝、海灯和更香,皆为不祥之物,贾政“愈觉烦闷,大有悲戚之状,因而将适才的精神减去十分之八九,只垂头沉思”。但即使能看清局势,又能如何?没用的。贾母索性撒手不管,且跟孙子孙女们玩乐。贾政早先还对宝玉抱有一线希望,后来也想开了,人拗不过命,爱咋咋地吧。

贾宝玉呢?在花柳繁华的温柔富贵乡里,他的末世感却最强烈:“比如我此时若果有造化,该死于此时的,趁你们在,我就死了,再能够你们哭我的眼泪流成大河,把我的尸首漂起来,送到那鸦雀不到的幽僻之处,随风化了,自此再不要托生为人,就是我死的得时了。”这才刚到第三十六回,身边有袭人、晴雯,有风流袅娜的林妹妹,还有鲜艳妩媚的宝姐姐,正是他和大观园的黄金时代,他怎么发出如此哀音,如此厌弃人间?这让我想到印度诗剧《沙恭达罗》,豆扇陀国王荣耀无边,拥有权势和爱情。但当神允许他说出愿望时,他的最后一个愿望居然是:愿全能的湿婆免除他下一世的痛苦,不要让他投生在这充满罪与罚的人世间。正是对生命之苦有深刻领悟,才会在巅峰之际,对此生此世毫不眷恋,而且拒绝再来。

王熙凤跟平儿论家务,评价宝玉“又不是这里头的货”,但在这个关系家族转折的节骨眼上,贾宝玉却被推向前台,不仅袭人和宝钗规劝,就连做贾府“精神股东”的读者们,也恨他无能,可是,他本来就是一个“无材可去补苍天”的弃石啊。哈姆雷特得知父之死的秘密,一点也不振作,反而叹息:“这是一个颠倒混乱的时代,唉,倒霉的我却要负起重整乾坤的责任!”他其实是一个文艺青年,一个思考人类和人性的思想者,却要被迫营业,担负起复仇大任,可不是悲剧吗?他临死前请求好友霍拉旭要活着:“你倘若爱我,请你暂时牺牲一下天堂上的幸福,留在这一个冷酷的人间,替我传述我的故事吧。”这不仅仅是一个复仇的故事,而且是一个不可复制的悲剧标本。同样,讨厌贾宝玉也好(多),喜爱也好(少),他确实独一无二,没有哪个男主人公像他这样浑身是筛子,他的痛苦和绝望,比他的软弱、无能更值得关注。

贾宝玉的放弃是出于自觉,不是不能,而是不想。他不仅对主流价值置若罔闻,就连探春在大观园里兴致勃勃地搞改革,他也意兴阑珊:“谁都像三妹妹好多心。事事我常劝你,总别听那些俗话,想那些俗事,只管安富尊荣才是。比不得我们没这清福,该应浊闹的。”这个人的使命,就是来人间走一遭,经历得与失、爱与痛,见证繁华至凋落,在狂喜和深渊中,见证生命与命运的无情。

这也注定世人对他多误解。曹公在第二回借贾雨村之口,说贾宝玉其实是“正邪两赋之人”,属于圣人、坏人和普通人之外的第四种人。他知道这样的人不容易被理解,还列了一个名单,从许由、陶渊明到宋徽宗到唐伯虎到朝云,都是宝玉的同路人,有男有女,有隐士,有君主,有艺术家,有娱乐明星,处境不同,身份不同,但都混得不太好,是世俗意义上的失败者。这些人有“家族相似性”——不容易被归类被编码,多少拥有自由意志。

对大多数人来说,在现实面前自由意志早就化为齑粉,“现实”也是读《红楼梦》时不断被感知的铜墙铁壁。秋水信的主题是“成规不存,意义焉附”,“成规”是特别好的切入点,因为不面对“成规”,就无法理解何为“正邪两赋之人”,何为自由意志。贾宝玉面对的成规是制度、道德、舆论,这些构成了拉康意义上的“大他者”。到了现代社会,又多了全景监狱式的“规训权力”(福柯)、被符号化的消费社会(鲍德里亚),全面挤压下,自由意志越发可疑——越来越多的人相信,个体的选择背后有决定性的因素,是一种必然,自由其实是一种幻觉。

经历过后现代理论的洗礼,再加上文化保守主义者的回望,再提自由意志,就显得不大合时宜。但我还是相信有自由意志——人可以用自己的“意志”,去创造自己和未来。换句话说,人的选择和行动并没有全然被必然性和因果律决定,依然可以有自由,即使这种自由特别稀薄。现实不允许自由,但也该假定“人是自由的”,否则人只是 DNA 和蛋白质构成的碳基生物,并不比科幻电影里的机器人、复制人更像人。

前两天重看了电影《银翼杀手》,复制人也有童年、好友(被植入的记忆程序),但没有自由意志,感受不到爱,只有四年寿命。复制人罗伊寻找自己的造物主,只是想延长寿命,但在这个过程中,他爱上了女复制人,而当罗伊大限来临的一刻,最终选择对杀手戴克出手相救,他有这样一段独白:“我曾见过人类无法想象的美,我曾见过太空战舰在猎户星座旁熊熊燃烧,我曾看着 C 射线在唐怀瑟之门附近的黑暗中闪耀,而所有这些时刻终将流失在时光中,如同泪水,消失在雨中。结束的时间,到了。”然后颓然死去。此刻的罗伊,比人更富有人性。

一个内心不自由的人,大概也不会拥有爱的能力,也无法作出选择。为什么爱情是文学作品最畅销的母题?为什么宝、黛爱情特别让人有“代入感”?其实就是“代偿”,现实中我做不到,但他们能。

写爱情的文字多如牛毛,宝、黛爱情依然不可替代。他们的爱既有神性(神瑛侍者和绛珠仙草),又有日常质感,在缓慢流淌的生活里,爱日渐饱满,主体性和个人性也日渐丰盈独立——黛玉小时候嘴巴不饶人,抢白李嬷嬷,因送宫花怼周瑞家的,专门跟宝钗对着干,又爱歪派宝玉,少不了自苦加自虐……但我们眼看着她长大了,变得心平气和,富有同理心,见了赵姨娘含笑让座,抓一把钱给丫鬟佳蕙,对送燕窝的婆子嘘寒问暖,追着宝钗喊姐姐。同样,在林妹妹的泪眼婆娑中,目睹龄官和贾蔷的爱情场景后,宝玉也懂得“各人得各人的眼泪”,分清了博爱与爱情,原来期待死后姐妹们哭自己的眼泪流成河,真的是孩子气。秋水也写到了这一点,心有戚戚焉。张爱玲在《红楼梦魇》里怀疑曹公数改其稿,改到后来就淡忘宝、黛爱情线了,因为后来二人恋爱的戏份就少了。确实,但第四十五回是爱情戏的封神之作——宝玉雨中去看望林妹妹,见面就问吃和睡,咳嗽与否,黛玉脸红装咳嗽的渔翁渔婆,最后是玻璃绣球灯……无一字是“爱”,但无一不是爱,爱已经化入生活,如盐入水,哪里还用谈呢?

像黛玉这样的人会不会跟婚姻八字不合?秋水和杨早都为她担忧。我倒愿意为她保留可能性——伍尔夫这种难搞的“文青”,不也有一个伦纳德默默陪伴吗?宝玉也可以。当然了,贫穷除外。伍尔夫的名言,要有一间自己的房间,前提也是有钱(她在大学演讲时说一个女性的年收入要有五百磅,当时一个普通英国工人年收入只有七八十磅)。在贫穷面前,爱情是平等的,被夷平的不单是宝、黛这一对,还是对他们保留一点想象力吧。“正邪两赋之人”本就在平庸之外,生活之上。

如今,爱情不是陈词滥调,就是溺亡在生活的海洋里。现代人为了捍卫自我的安全性,追求目标的确定性,学会了计算得失,愈觉得爱情耗神耗钱、得不偿失。韩裔德国哲学家韩炳哲在他的《爱欲之死》里,把这种现象称为“驯服爱欲”,就是说爱欲体现了生命的强健,现代人却不想冒险,想把它训化成玩偶或工具,这就消解了爱情的神圣性,让个体在“疲怠社会”里丧失了思考力。

还是要有爱情。在我们仨都读过的《始于极限》里,上野千鹤子跟铃木凉美谈恋爱这个话题,说:“我至今相信,恋爱是谈了比不谈好。因为在恋爱的游戏场上,人能够深入学习自己和他人。恋爱会帮助我们了解自己的欲望、嫉妒、控制欲、利己心、宽容和超脱……我从不认为恋爱是一种放纵的体验。在恋爱的过程中,我们受到伤害,也互相伤害,借此艰难地摸清无论如何都不能让渡给他人的自我防线,以及对方那条无法逾越的自我界线。”是的。爱,是一门艺术,是一种能力,它需要在生活中不断去实践去习得。爱是向对方的无畏敞开,也是勇敢地接纳。她摘引了弗洛姆《爱的艺术》里的几句话,比如:“爱是一种积极的行动,而不是被动的情感,它是主动‘站进去’的行动,而不是盲目‘坠入’的情感。”“本质上,爱是将自己一生完全托付给对方的决断行为。”我手头也有《爱的艺术》,这几句话也被我标了红。关于爱情,有很多书,弗洛姆的这本值得一看再看。爱最需要的是勇气,勇气是人类最宝贵的品性。

我能理解但不喜欢宝钗。拥钗派为宝钗辩护的各种理由,当然是成立的,正如杨早分析的那样:薛家是正走向没落的皇商,还有一个不靠谱的哥哥,通过婚姻来拯救家族的重任就落到了她身上,她要走“反薛蟠”的路,营造一个温良恭俭让的大家闺秀人设,为将来的宝二奶奶造势。辛苦了。在人世间的网格里腾挪跌转,谁不在“苦熬”?一个朋友很喜欢宝钗,她说:“但凡在现实中说过一次违心的话,就能理解宝钗的不容易。”言下之意,宝钗背负了太多我们中国人心知肚明却又不能明言的委屈,在替我们负重前行,所以宝钗真的是一个典型的中国人,很多人从她身上看见了自己,跟她惺惺相惜。但把宝钗包装成无欲无求、超凡脱俗的得道高人(顾城),也很难说服我。现实不需要辩护,需要批判和超越,在宝钗身上,除了严密的自我规训,还深藏着欲望和恐惧。

曹公写宝钗一向曲笔,第二十八回有一段宝钗的心理独白:“薛宝钗因往日母亲对王夫人等曾提过‘金锁是个和尚给的,等日后有玉的方可结为婚姻’等语,所以总远着宝玉。昨儿见元春所赐的东西,独他与宝玉一样,心里越发没意思起来。”

由此顺藤摸瓜,可一窥宝钗的“潜意识”。宝钗并没刻意远着宝玉(她爱去怡红院串门,还惹得晴雯发牢骚),至于宝玉的玉,她又何曾不留意?(识通灵金莺微露意,只有她留心湘云有金麒麟,莺儿打络子,宝钗提议不如把玉络上,且要用金线杂以黑线,玩射覆只有她覆的是宝玉的玉)不过有人据此批评宝钗心口不一,太虚伪,我也不同意。这种“虚伪”哪是错?如果人人像刘慈欣笔下的三体人那样,思维通体透明,观念毫无保留,早就鸡犬不宁了,有藏有露本来就是社会人的基本素质。

我怀疑连宝钗自己都搞不清楚自己,自我规训久了,把自己都瞒过去了,真狠人也。而且活得太正确,不仅无趣,也丧失了对人性和道德的理解和想象——滴翠亭下宝钗评判丫鬟小红,教导黛玉、湘云,推崇宝钗的袭人认为宝、黛之爱是“丑祸”,是“不才之事”,王夫人痛恨金钏、晴雯、芳官……都是缺乏理解力和想象力的表现。反之,能理解“不正确”的宝玉、黛玉、凤姐、鸳鸯们,更能穿透道德桎梏体会人的价值。

秋水在开头提到《傲慢与偏见》,很佩服小鱼儿看到了配角夏洛特,现在的年轻人比当年的我们更见过世面,也尝过物质丰厚的滋味,对爱情的理解更多元。至于我的恋爱启蒙读物,姑且算是《简·爱》吧(那时候哪里懂爱,只觉得简爱的独白很拽),一个女性朋友说自己一心追求真爱,至今未遂,是被这本书毒害了。一本书能误终身?尽信书不如无书也。

写着写着就激动了,爱情和自由意志是老掉牙的话题,但把我天真的想法说出来,也是畅快得很呢。

祝好

晓蕾 2023 年1 月26 日