出自岭南的“兰亭序”,广州海山仙馆帖石三方考

2023-10-17吕子远

文/图:吕子远

清代广州洋商潘仕成(1803—1873)的园林“海山仙馆”,是晚清广州最著名的园林,其风景之秀美,收藏之丰富,装潢之奢华,一直是广州园林史上的传奇。当年园林中最引人注目的一景,是园内迂曲无尽的碑廊。这在夏銮创作的《海山仙馆图》(图1)及法人于勒·埃及尔于1844年游园摄录的影像都能见到,称得上是园内主要的景观之一。而回廊的设计,不仅仅为了园林造景,更重要嵌置石刻作为观赏纪念乃至刊行之用。据方浚颐《二知轩诗钞》记载,“海山仙馆筑回廊三百间,以嵌石刻”。这一整批石刻,即是书法史上赫赫有名的大型丛帖——《海山仙馆丛帖》。

图1:清 外销画 《海山仙馆图》

这项庞大工程始于道光九年《海山仙馆藏真帖》到有记载的同治五年刻《海山仙馆禊叙帖》为止,先后历时37年,共镌刻帖石千余方。刻帖时间之长,投入财力、物力之多,不仅是晚清广东刻帖之首,在全国范围内也是极为罕见。

广东刻帖之首:海山仙馆帖石

道光至同治30 多年间,园林主人潘仕成极尽风雅之能事,将自己毕生收集的历代书帖,以及所珍藏当代名士翰墨,延聘良工,逐一精摹勒石。所用石材,均是上乘的端州黑石,而奏刀的工匠,则是特意聘请了当时梅州著名的刻工邓焕平,故所刻帖石,工艺精美传神,几可乱真。昔日这些帖石,镶嵌在海山仙馆回廊墙上,游客玩赏景色之时,又可品味古代名家手迹,发思古之幽情。

此外,过去很少为人留意的是,海山仙馆摹刻工程似乎还使用了特殊的映像技术来提高摹刻的精度。咸丰三年(1853),潘仕成亲自为《海山仙馆摹古帖》撰序,文中透露了不少当年摹刻碑帖的细节:

“余刻海山仙馆藏真帖……俱从墨迹钩摹,是以神采毕肖……至于重摹石墨,取肖不易。余于唐宋佳拓,世所罕觏者,间亦摹刻,惟原本历年既久,纸色益晦,硃墨无功,必须用玻瓈映出,方能毫发迫真,较摹真迹,倍觉其难。镌就后并几雠对,与原本竟可伯仲。”

这段话介绍了仙馆在摹刻书帖真迹时,采用了传统的钩摹法,至于年代久远纸本沉暗的古拓本,则使用古人“向拓”之法摹制,这在宋人赵希鹄《洞天清录集》中已有记载,而该书潘氏也曾重刊,收在《海山仙馆丛书》之内。所谓向拓,是将拓本背向强光,映透出书法细节,再行摹拓。不同的是,古人响拓是敷在纸糊窗上,而潘仕成所在时代则能以玻璃作为透光材料,摹取效果自然更佳,故能达到“毫发逼真”,伯仲原本的程度。这方法看似简单,但要知道大块的透明玻璃板材在当时仍为稀罕之物,非财力雄厚之家,难以有此条件。潘仕成对摹刻工作要求之高,花费心思之巨,从中可见一斑。

因为海山仙馆丛帖的制作,除了作为园林风雅陈设,其刊刻之初,也同时带有出版流通,将所藏公诸同好的考虑。自道光以来,广东省城的上层精英崇尚经史之学,爱好风雅,收藏古籍碑帖风气盛极一时,而藏书家们也十分乐于出版所藏,让善本珍椠,得以出版流通。道光年间,广州富商出版的大型丛书——伍崇曜的《粤雅堂丛书》和潘仕成的《海山仙馆丛书》,便极大丰富了书籍市场上的流通种类,让过去难得一见的古籍得以被广泛阅读。除了古籍,摹刻《海山仙馆丛帖》也有同样的社会功能。许多藏家珍秘的古拓和传世名帖,以及当代名公书法,得以以翻刻拓本的形式流通,让许多与“中原文献不相接”的广东士子得以参考阅读,临摹名家手迹。据说当年每天都有工匠在海山仙馆中锤拓,然后交由省城书坊装订成册出售,所以今日在公私收藏中仍能不时见到这套大型丛帖的拓本。

可以说,《海山仙馆丛帖》的制作,对晚清广东书法界的繁荣功不可没。在今天看来,也是研究中国书法史的宝贵资料,至于丛帖中收录潘仕成与当朝显贵的交往尺牍,更是研究鸦片战争以来中国近代史难得的史料。

同治末年,潘仕成因横遭变故,海山仙馆被官府充公,园林财产被查抄变卖,向之所欣,俯仰之间,已为陈迹。这些帖石也或毁或散,流落四处。历经100 多年,只有部分保存在广州美术馆碑廊,包括晋至清代名家书法刻石118方,《尺素遗芬》刻石58方,是该馆最为著名的藏品之一。

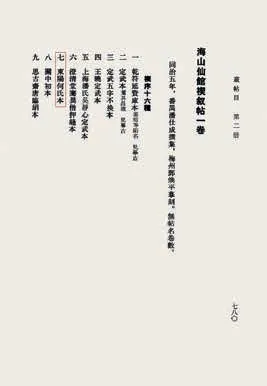

潘氏后人所藏三方帖石

海山仙馆帖石除了公藏之外,市面流传极少,几乎没有听闻。本文所介绍的三方帖石,乃潘氏后人所藏。今略作介绍,以补公藏之遗。三方帖石其中两方出自《海山仙馆藏真三刻》,另一方更为珍贵,品相良好,出自《海山仙馆禊叙帖》。

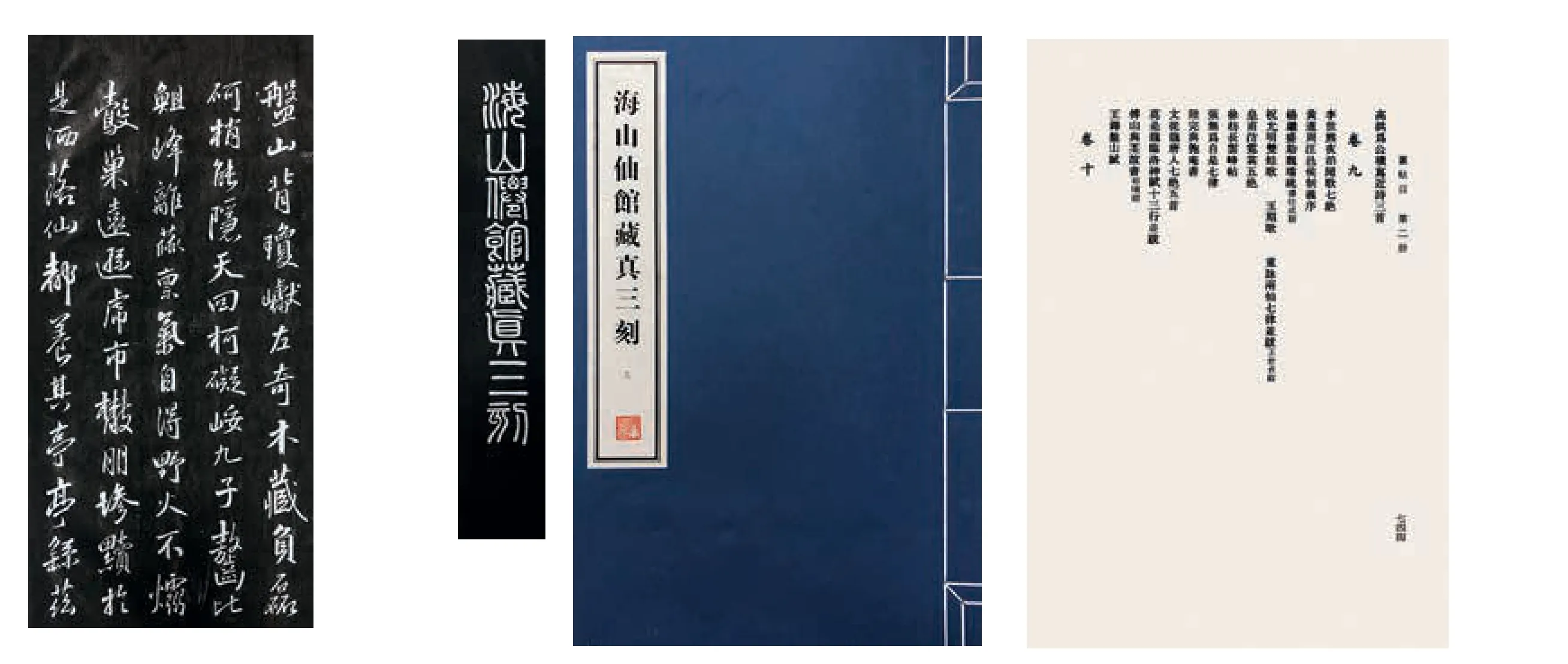

此帖石(图2-4)摹刻清代书法名家王铎的《盘山赋》,文字略漫漶,收录在《海山仙馆藏真三刻》卷九。王铎(1592—1652),字觉斯,一字觉之,号十樵、嵩樵, 又号痴庵、痴仙道人,别署烟潭渔叟,河南孟津人。明末清初书画家。他的书法与董其昌齐名,有“南董北王”之称。

图2:《海山仙馆藏真三刻》卷九 王铎《盘山赋》,初拓本

图3:容庚 《丛帖目》

图4:《海山仙馆藏真三刻》卷九 王铎《盘山赋》,摹刻原石

此帖石(图5)见载《海山仙馆藏真三刻》卷十四,一石之上,共收录了六位清代书家的作品,包括:彭启丰《好鸟五言排律》,百龄《苞苴帖》,初彭龄《下澣帖》,谢兰生《梁汝嘉传》,陈万青《与诲庵同年书》,潘正亨《题孔子庙堂碑》。其中百龄曾任两广总督,谢兰生则为当时省城名士,与行商关系密切,潘正亨则是广州同孚行潘家的祖辈,与潘仕成是同族。

图5:《海山仙馆藏真三刻》卷十四,原拓

此帖石著录潘氏所撰《海山仙馆禊叙帖》(图6-8)。该书一卷,收录了潘仕成摹刻的兰亭禊帖共十六种,另附有缩临本五种。据容庚《丛帖目》介绍,该卷于“同治五年,番禺潘仕成撰集,梅州邓焕平摹刻”。可知摹刻的工作发生在同治五年(1866),由当时著名的刻石名家邓焕平奏刀。而本帖石末尾真正有邓氏的落款:“邓焕平摹刻”五个字。

图6:《海山仙馆禊叙帖》之一《东阳何氏本》,摹刻原石

图7:容庚 《丛帖目》著录的《海山仙馆禊叙帖》

图8:海山仙馆摹刻东阳何氏本《兰亭序》,今拓

当时潘仕成一共摹刻了所收集的兰亭禊帖十六种,包括1 乾符延资库本;2 定武本(董其昌跋);3 定武五字不换本;4 王晓定本;5 上海潘氏吴静心定武本;6 澄清堂骞异僧押缝本;7 东阳何氏本;8 关中初本;9 思古斋唐临绢本;10 游景仁褚临领字从山本;11 游景仁双钩蜡本(裴绾等衔名,蔡襄跋);12 神龙本;13 三希堂褚遂良本(米芾题诗);14 三希堂冯承素临本;15 褚遂良墨迹本(米芾鉴定);16 唐临墨迹缺五行本(潘仕成跋)。将此帖石对照潘氏的原拓本,以及石后“东阳何氏本”的题记,可知属于潘氏摹刻禊帖的第7 种。

《兰亭序》是书圣王羲之最负盛名的作品,自兰亭真迹殉葬昭陵,历代钩本摹本或翻刻本传世纷繁,而翻刻本以定武本为诸刻之冠。定武本,又称欧摹本,传为唐欧阳率更手摹右军真迹镌石而成。原石经过唐宋两朝,或滞栾城,或入内府,俱见载籍,然而几经劫难,最终隐没无闻。到了明代,又以东阳何氏本素称最接近欧摹本的帖石。宣德四年,东阳人何士英淘扬州石塔井,出土一块宋刻《兰亭序》帖石。何氏获碑之后,曾作考证,认为此碑刻于“未渡江以前者”,较南宋以后翻刻者更接近定武本原石。随后该石获御赐家藏,何氏族人历代相传,视为珍宝。孰知万历年间,东阳县令黄文炳,至何家观赏摩挲,心生邪念,欲用轿子将石夺去,遭到何氏族人拦阻。黄文炳一怒之下,将石刻摔成三块。残碑后由何氏子孙三房各存一块,遇族中大祭,乃将三石拼合拓印,传赠亲友。此便是东阳何氏本兰亭的传奇经历。

东阳何氏本以其接近定武真本,且有原石留存,所以价值仅逊原刻一等,如今属于国家一级文物。然而东阳本的拓片流传并不多见,何氏兰亭旧拓在清代已经是稀世之宝。市面常见的何氏兰亭,要属梁启超饮冰室藏本,今藏国图善本特藏部,10 年前由浙江古籍出版社出版。饮冰室本是前明旧拓,曾为广东名画家黎二樵所藏,然而饮冰室本多有煤裂残断,字迹较为模糊。而据潘氏所摹刻的东阳何氏本,乃当日名手邓氏摹刻,即使是何氏本原碑残断的纹路亦如制精仿,可知当日系有真本所据。

岭南有了出自本地的“兰亭序”

清代碑帖之学盛行,鉴藏兰亭拓本也成为时尚。乾隆皇帝不仅日日临摹兰亭,还广事收罗各种禊帖版本,并摹刻上石,于是有了著名的“兰亭八柱”。在民间,士大夫对兰亭各种传世版本的收集研究也极为活跃。清代中叶,这股风气传到岭南。当时粤东书学大盛,潘氏摹刻兰亭之举,是清代广东碑帖之学盛行的缩影。

乾隆年间著名学者冯敏昌“尤精研兰亭诸本”,嘉道年间大藏家吴荣光曾藏有兰亭序一百三十余种,名其斋为“一百三十有三兰亭室”,亦曾将所藏《宋拓五字不损本真定武兰亭序》摹刻上石。至藏家潘、伍、叶、孔诸氏莫不广罗善本,收入丛帖。而潘仕成更将其中十六种得意收藏摹刻上石,大有效仿乾隆兰亭八柱之意。无形之中,也为兰亭序的流传新增了十六种新的版本——海山仙馆摹刻本。这十六种摹刻本,不仅传承了历代摹刻兰亭的古老传统,也让岭南有了出自本地的“兰亭序”。所以当这一块摹刻何氏东阳本的帖石历经沧桑,得以流传至今,其意义已远超于本身版本价值,而足以作为清代岭南兰亭学发展到极盛时期的实物例证,让后之览者,有感于那个文雅风流的时代。