高等教育性别差异逆转:驱动因素与典型表征

——来自宏观层面和微观层面的经验证据

2023-10-14孟大虎

鄢 姣,孟大虎

(1.首都经济贸易大学,北京 100070;2.北京师范大学,北京 100875)

一、文献综述及问题的提出

第七次全国人口普查结果显示,我国拥有大学(大专及以上学历)文化程度的人口比例已经达到15.47%,高等教育普及率大幅提高。按照人口出生年份来看,年轻群体接受高等教育的机会迅速增加,特别是女性中获得高等教育的比例已经反超男性。2015年全国1%人口抽样调查的数据表明,1985年之前出生的人口中男性的高等教育占比高于女性,即男性在高等教育入学机会方面处于性别领先地位;而从1986年出生的人口开始,女性获得高等教育的比例就已超过了男性,即女性转而在高等教育入学机会方面处于性别领先地位——出现了高等教育的性别差异逆转,并且性别差距随时间推移还在不断扩大。截至2015年,1995年出生的人口中,58%的女性获得了高等教育机会,对应的男性占比则为49%(1)此处使用2015年全国1%人口抽样调查数据来展现我国高等教育的性别差异逆转趋势。实际上,如果使用2020年第七次全国人口普查数据,更为合适。但是,目前我们还无法获得第七次全国人口普查数据的微观个体数据,因此只能退而求其次,使用2015年全国1%人口抽样调查数据来提供数据支撑。。

那么,如何解释近年来女性在高等教育机会获得上的性别差异逆转现象?从既有文献来看,学界大致有四种观点:第一种观点将高等教育的性别差异逆转归结为计划生育政策的效果。家庭经济学认为,父母在教育投资方面是存在性别偏好的,这会导致多子女家庭中的女孩处于弱势地位,其教育成就也会低于男孩(2)Ben-Porath Y., Welch F. Do Sex Preferences Really Matter? The Quarterly Journal of Economics,1976(2) .。然而,计划生育政策的实施减少了家庭子女的数量,使得很多家庭没有机会实现性别偏好,这样,女性获得了相对更多的教育资源和受教育机会(3)郑筱婷,陆小慧:《有兄弟对女性是好消息吗:家庭人力资本投资中的性别歧视研究》,《经济学(季刊)》,2018年第1期。;第二种观点认为这是家庭经济资本增加的结果。大量研究证实,女性的受教育机会在很大程度上受家庭经济资本状况的制约,特别是家庭经济资本较少的女性更是如此(4)Buchmann C, A. Diprete T. The Growing Female Advantage in College Completion: The role of Family Back Ground and Academic Achievement,American Sociological Review, 2016(4).。因此,家庭经济资本的增加将对女性受教育机会产生更加明显的积极影响;第三种观点则从高校扩招的视角出发进行解释。长期以来,在传统的“男孩偏好”观念影响下,男性接受高等教育的机会相对女孩更多。但是,自1999年我国高等教育大规模扩招以来,由于高等教育入学机会大幅增加,在这种情况下,男性的优势就相对在下降,这在农村地区表现得更加明显,从而使农村地区的女性获得了更多的新增教育机会,改善了女性受教育的劣势地位(5)张兆曙,陈奇:《高校扩招与高等教育机会的性别平等化:基于中国综合社会调查(CGSS2008)数据的实证分析》,《社会学研究》,2013年第2期。,女性在大学扩招进程中获益更大(6)张楠,迟景明:《高校扩招促进代际流动了吗》,《湖南师范大学教育科学学报》,2022年第3期。。第四种观点认为,女性接受高等教育的内在激励相对上升是受教育水平提高的重要原因。一方面,教育回报的变化会影响人力资本投资决策,劳动力市场中女性群体的教育回报率上升会激励女性的人力资本投资(7)Wei C, Li B. Glass Ceiling or Sticky Floor? Examining the Gender Earnings Differential Across the Earnings Distribution in Urban China. Journal of Comparative Economics, 2008(36).。另一方面,女性接受更多的教育可以通过婚姻市场获得回报——高学历女性更有可能在婚姻市场与高收入男性组建家庭,从而激励女性的人力资本投资(8)Zhang H Z. An Investment-and-marriage Model with Differential Fecundity: On the College Gender Gap,Journal of Political Economy,2021(5).。

从逻辑上讲,个体的受教育程度取决于个人的先天能力和后天努力、家庭教育资源的投入、政府和社会教育资源的供给等因素。而两性之间教育差异的逆转一方面可以归结为原来限制女性教育投资的约束被取消或者减弱,另一方面预示着女性在教育投资选择上的潜在优势开始显现,必然存在某些女性具有性别优势的理由才能解释我国高等教育性别差异的逆转。

基于上述理解,本文综合使用微观与宏观数据,从外部环境因素和内在激励因素这两个方面诠释了高等教育性别差异逆转的现象。本文结合研究任务的需要选取了不同的数据进行分析检验。具体而言,所选用的数据包括:1995、2002、2013和2018年四轮中国家庭收入调查的城镇与农村住户调查样本,2015年全国1%人口抽样调查数据,以及历年《中国教育统计年鉴》。

二、理论分析框架

按照家庭教育投资的经典理论,父母会对子女的人力资本进行投资,以实现家庭资源的代际传递。当不存在预算约束时,父母需要在教育投资的边际收益和边际成本之间进行权衡,选择最优的教育水平;当存在预算约束限制时,消费和投资的优先顺序则需要重新权衡。按照这样的理论框架,结合前面的文献,从两个维度出发讨论我国高等教育性别差异逆转的理论逻辑:其一,改革开放以来,伴随着经济社会的快速发展,我国两性平权和性别平等化进程取得重大进展,女性获得了更多接受高等教育的机会;其二,在个体高等教育选择中,女性本身具有的一些性别优势已经显现并逐渐发挥决定性影响。

(一)两性平权环境的改善和性别平等化提升了女性接受高等教育的机会

改革开放以来,中国政府积极致力于推进教育领域里的两性平权和性别平等化进程,为女性获得更多高等教育机会打下了坚实基础,这是高等教育性别差异逆转现象形成的先决条件。同时,我们认为,过去几十年女性高等教育入学机会的相对增加,还在很大程度上得益于以下几个方面因素的驱动:

首先,虽然我国积极致力于推进教育领域里的两性平权和性别平等化进程,法律和教育政策为每个人提供的受教育权利是平等的,但实际上,在经济社会发展水平相对较低的阶段,个体受教育的机会和程度还是在很大程度上与家庭经济状况直接相关。中国社会长期存在男孩偏好,在家庭教育资源的投入上,男性优于女性,这种状况在经济条件严格紧约束时表现得更为明显。

其次,高等教育扩招促使资源总量大幅度、持续的增加,为女性带来了更多的机会,高等教育领域的性别平等逐渐成为现实。始于1999年的高校扩招整体上改变了男性与女性高等教育入学机会的结构,其中最主要的贡献来自两个方面:一是父辈文化程度属于“次低文化层次”群体,扩招为这一群体的女性后代带来了更多的受高等教育机会;二是农村地区的女性,在新增受高等教育机会的分配中,其原有的劣势地位得到了大幅改善,缩小了与男性之间的受教育机会差距(9)邢春冰:《教育扩展、迁移与城乡教育差距:以大学扩招为例》,《经济学(季刊)》,2014年第1期。。

最后,我国自1980年以来长期实行的计划生育政策,在客观上起到了增加女性高等教育入学机会的效果。计划生育政策对家庭教育决策最大的约束是限制了家庭可以拥有的子女数量,而家庭子女数量的减少有助于提高子女受教育水平,且这一现象在经济欠发达地区表现得尤为明显(10)Becker G S, Lewis H G. On the Interaction between the Quantity and Quality of Children, Journal of Political Economy, 1973(2).。因之,家庭教育投资决策中性别歧视机会的减少以及可用于女性的家庭资源增加,也是女性受教育水平不断提升的驱动因素之一。

(二)教育带来的高收益和高竞争力优势激发了女性接受高等教育的意愿

投资于教育能够带来正的收益,这种收益既可能是表现为经济价值的收入,也可能是表现为非经济价值的未来更好的婚姻与家庭生活等方面。

大量研究表明,无论是在发达国家还是发展中国家,都普遍存在女性的教育收益率高于男性的现象(11)Dougherty C. Why are the Returns to Schooling Higher for Women than for Men? The Journal of Human Resources, 2005(4).。但是,女性的教育回报率并非“线性”高于男性的,而是在女性受教育水平达到一定的年限之后才有显著体现(12)黄志岭,姚先国:《教育回报率的性别差异研究》,《世界经济》,2009年第7期。,这隐含地表明了女性接受更多教育的重要经济价值。同时,在世界各国的劳动力市场中,工资收入和就业机会的性别歧视是造成不平等的重要原因,教育则可以有效缓解性别歧视带来的不平等。因此,女性可通过提高自身教育水平,进而降低在劳动力市场上面临的性别歧视。

教育的婚姻回报,可定义为个人受教育程度对匹配到良好教育水平配偶的作用。学界基于夫妻双方在年龄、教育、职业和收入等方面是否存在差异将婚配分为同质婚配和异质婚配(13)Kalmijn M. Intermarriage and homogamy: Causes, Patterns, Trends,Annual Review of Sociology, 1998(24).。稳定均衡状态下,婚姻市场更多的是同质匹配模式,受教育水平越高的人匹配到受过良好教育对象的概率也越高,即教育的婚姻回报率为正(14)李煜:《婚姻的教育匹配:50年来的变迁》,《中国人口科学》,2008年第3期。。此外,投资于教育可获得的非经济收益还可能表现在对健康的影响方面(15)Brunello G, Fort A, Schneeweis N, Winter-Ebmer R. The Causal Effect of Education on Health: What if the Role of Health Behaviors? Health Economics, 2016(3).。以上的分析和讨论,都集中于女性接受高等教育的高收益优势方面,还不应忽视女性在学业成绩的性别竞赛中的领先优势。研究表明,女孩的学业成绩普遍优于男孩,并且这种差异主要集中在基础阶段教育(16)Becker G S, Mulligan C B. The Endogenous Determination of Time Preference,Quarterly Journal of Economics, 1997(3).。

综上所述,外部的两性平权环境的改善和性别平等化的推进为女性高等教育机会的获得和提高提供了前提,而女性内在的高收益—高竞争力性别优势则激励和推高了女性接受高等教育的意愿。在这两方面驱动因素的协同作用下,我们才能看到女性受高等教育比例反超男性的现象。

三、高等教育性别差异逆转的外部环境因素分析

(一)家庭经济状况的改善显著提高了女性受教育机会

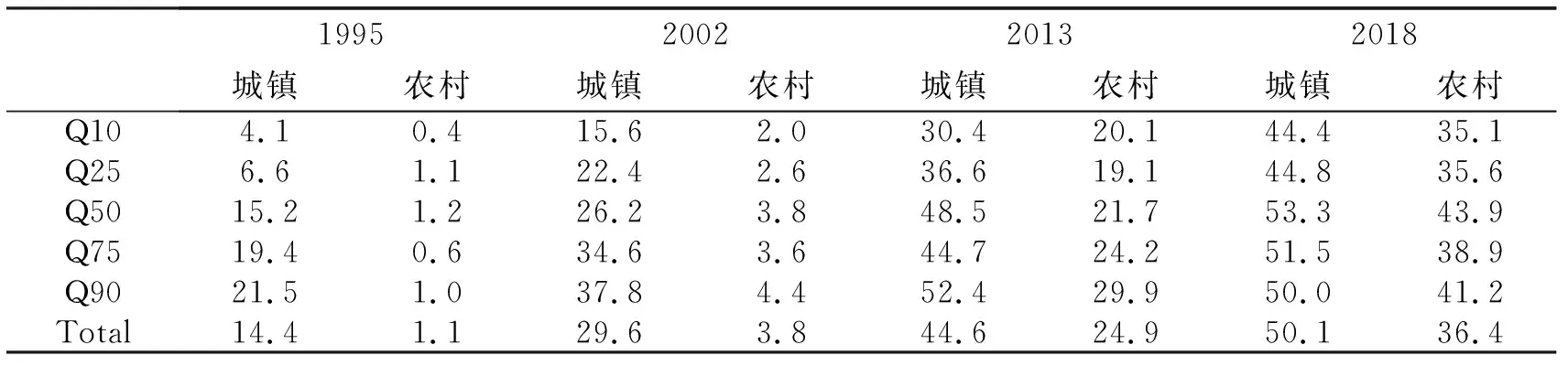

为了检验家庭经济状况与女性高等教育获得之间的关系,我们选取了CHIP1995年、2002年、2013年和2018年的城镇与农村住户调查样本,保留了户主子女年龄在16岁至22岁之间的家庭,最终各样本年份分别获得2016、2072、2067、2197个家庭。表1展示了家庭收入各分位点处城镇与农村家庭中女性接受高等教育的比例。可以看出,在样本年份里,女性受高等教育(大专以上学历)的比例随家庭收入分位点的上升而提高。例如,1995年,收入处于10分位、25分位、50分位、75分位和90分位的城镇家庭,女性受高等教育的占比分别为4.1%、6.6%、15.2%、19.4%和21.5%。

表1 1995-2018年不同家庭收入水平下女性高等教育占比(%)

(二)高校扩招促进了高等教育的性别平等

从1977年恢复高考制度至1999年高校扩招政策实施之前,中国高等教育的规模一直保持着相对稳定、略有增长的趋势,同时表现出招生规模有限、教育性别结构明显失衡的特征(17)张兆曙,陈奇:《高校扩招与高等教育机会的性别平等化:基于中国综合社会调查(CGSS2008)数据的实证分析》,《社会学研究》,2013年第2期。。1999年高校扩招前,在校大学生中女性的占比始终在35%左右浮动。然而,扩招之后中国高等教育的性别结构发生了重大变化,在校大学生中女性比例持续增加至50%以上,且占比保持稳定(18)数据来源:《中国教育统计年鉴(1993-2019)》。,女性成了高等教育大规模扩招的受益者(19)邢春冰:《教育扩展、迁移与城乡教育差距:以大学扩招为例》,《经济学(季刊)》,2014年第1期。。与此同时,高校扩招后,男性优势在相对下降,这一现象在农村地区表现得更为明显,农村地区的女性因高校扩招得到了更多的新增受教育机会,改善了其受教育劣势地位(20)张兆曙,陈奇:《高校扩招与高等教育机会的性别平等化:基于中国综合社会调查(CGSS2008)数据的实证分析》,《社会学研究》2013年第2期。。总体而言,扩招为女性带来了更多的受教育机会,促使高等教育领域的性别平等逐渐成为现实。

(三)计划生育政策增加了女性受高等教育的机会

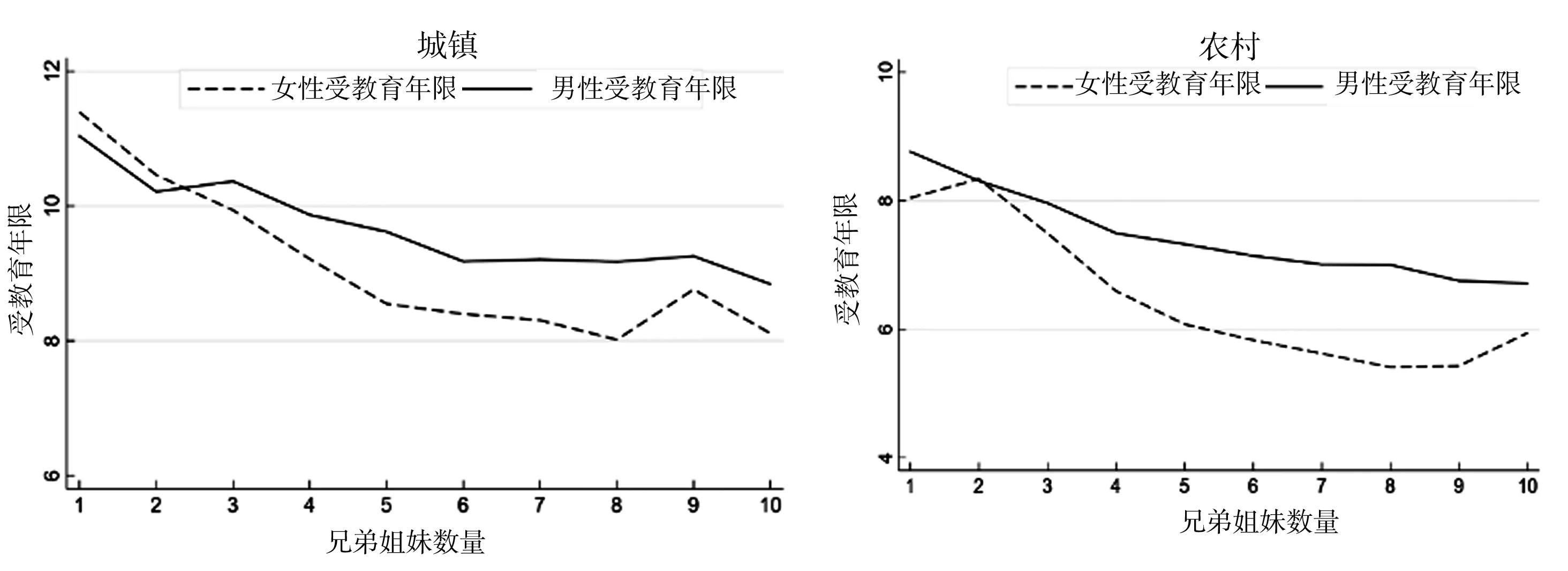

图1直观展示了城镇和农村个体受教育年限与兄弟姐妹数量之间的关系,其中虚线代表女性的受教育年限,实线表示男性的受教育年限。结果表明,个体的受教育年限,不论男女,皆随兄弟姐妹数量的增加而减少,但女性受教育年限下降的速度更快,即兄弟姐妹数量增加对女性的负面影响更大——这一特征在农村地区更加明显。图1展示的变化特征验证了本文的理论推测,并进一步支持了既有文献所得结论,即家庭规模缩小会影响每个后代所能获得的家庭资源,进而改善了子女尤其是女孩的教育获得。

图1 个体受教育年限与兄弟姐妹数量之间的关系(21)根据CHIP2018年的城镇与农村数据整理得到,其中城镇数据中女性和男性的样本量分别为16248和16538个,农村数据中女性和男性的样本量分别为14568和16737个。

四、高等教育性别差异逆转的内在激励因素分析

(一)女性的高等教育回报率大于男性

运用明瑟法估算男性和女性的高等教育回报率。具体来看,合并CHIP2018年的城镇样本和农村样本,个人收入采用国家统计局的居民日记账数据(22)2018年中国家庭收入调查提供两类个人收入数据:一类是个人自报的收入,与个人实际收入可能存在较大偏差;另一类是从国家统计局过录的个人收入,是基于个人日常记账得到的收入数据,准确性相对较高。本文使用后一类测量误差较小的收入数据。,将教育水平分为“初中及以下”“高中”“大专”和“本科及以上”四类,以“初中及以下”作为参照组,同时控制住年龄、户口属性、职业、所有制性质、就业地、省份等变量。然后,对明瑟工资方程进行无条件分位数回归。

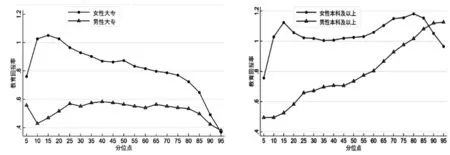

图2展示了男性与女性“大专”和“本科及以上”受教育水平的回报率。可以看出,除了收入水平高分位点以外,女性的高等教育回报率始终大于男性。具体地,图2左侧“大专”教育水平的回报率显示,95分位点以前女性的教育回报率在各分位点处均高于男性;图2右侧“本科及以上”教育水平的回报率表明,女性教育回报率在85分位点以前均高于男性。通过对比“大专”和“本科及以上”教育水平的回报率还可以看出,无论男性还是女性,“本科及以上”教育水平的回报率随收入水平的上升而提高,但“大专”教育水平的回报率则恰恰相反,这反映出接受过“本科及以上”教育的个体在高收入群体中的回报率更加可观。

图2 2018年我国男性与女性的高等教育回报率对比情况(23)根据CHIP2018年城镇与农村数据合并整理得到,其中女性样本为34822个,男性样本为36444个。

(二)高学历女性更易于获得优质婚配

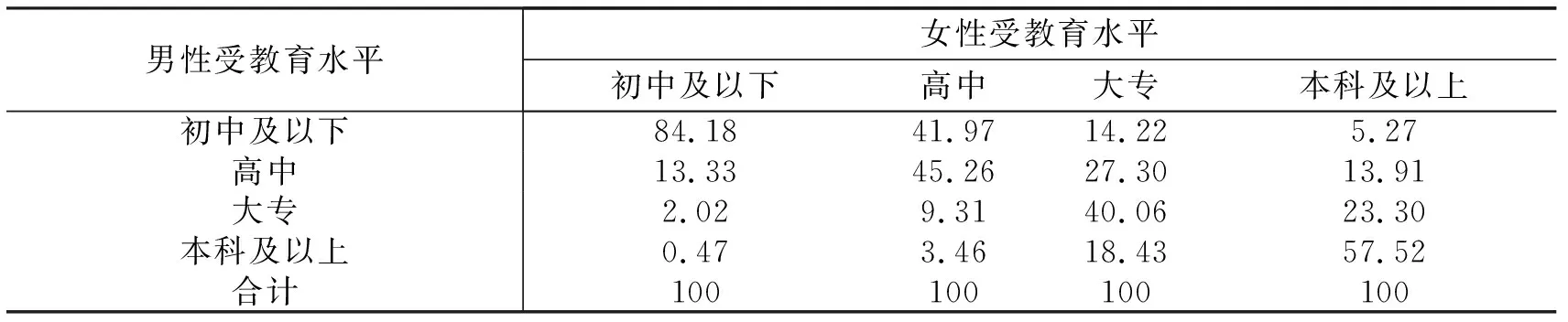

利用CHIP2018城镇样本数据,检验女性教育与婚配的关系。表2展示了城镇地区女性教育的婚姻回报率。可以看出,高学历女性获得教育同质婚配的概率明显大于异质婚配。例如,当女性接受了大专教育后,有40%的概率同样匹配到具有大专学历的男性,甚至还有18.43%的概率匹配到具有本科及以上学历的男性。相似地,具有本科及以上学历的女性,有57.2%的概率同样匹配到具有本科及以上学历的男性。然而,仅具有“高中”或“初中及以下”学历的女性,大概率匹配到与自己同等学历的男性。

表2 城镇地区女性教育的婚姻回报率(%)(24)表中结果由CHIP2018年城镇样本数据整理得到,计算了受教育程度为初中及以下、高中、大专和本科及以上的女性匹配各教育程度男性的概率,由于再婚情况较为复杂,因此仅保留了初婚样本,共计10851对夫妻样本;考虑到完成高等教育之后的人口大多留在城镇地区,农村样本中接受高等教育的样本量较少,所以并未展示农村样本的结果。

(三)高学历女性的健康状况普遍更好

基于CHIP2018年的城镇样本,继续探讨女性受教育程度与健康水平之间的关系。分析结果表明,与既有的文献一致,在相同的年龄结构中,受过高等教育的女性普遍具有更好的健康水平。根据CHIP2018年城镇女性样本的统计结果显示(25)CHIP2018的城镇住户样本共统计出12623个有效的女性样本。,受过高等教育的女性健康率相对更高,高等教育对女性的健康水平有统计上的正向影响。

(四)女性在学业成绩的性别竞赛中居于领先优势

当对男性和女性投入相同的教育资源后,女性面临竞争性升学时表现出来的学业成绩普遍优于男性,具体可以从教育升学率来佐证。通过对比男性和女性的教育升学率可以观察到女性的学业成绩普遍更优。统计数据显示(26)《中国教育统计年鉴(2007-2019)》。,女性基础教育升学率高于男性,并且这一差距还在持续扩大。与之相对,男性的中等职业教育升学率高于女性,并且这一差距同样在持续扩大。“初中及以下”属于九年义务教育阶段,而升入普通高中需要通过选拔性考试,即学生面临的第一次竞争性考试——中考。女性的普通高中升学率更高,表明女性的初中学业成绩更好,升入高等教育的概率更高,男性进入中等职业教育后大概率是毕业后直接进入劳动力市场,反映出男性升入高等教育的概率小于女性。

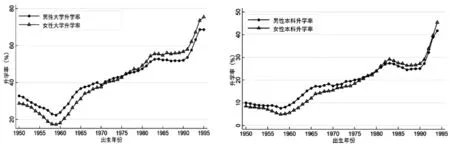

图3展示了男性与女性大学教育升学率(27)大学教育升学率指大专及以上教育升学率。和本科教育升学率的变化趋势。可以看出,女性大学教育升学率出现了反超男性的现象,同样反映出女性的学业成绩普遍优于男性的特征。自1977年恢复高考以来,1960年以后出生的人口中大学升学率稳步上升,1975年以后出生的人口中女性大学升学率开始反超男性,并且这一现象一直延续至今。进一步而言,我们发现本科教育升学率的变化特征与之相似:1980年以后出生的人口中,女性本科教育升学率出现了反超男性的现象。这些共同的特征均表明,在相同环境下女性的升学率更高、学业成绩更优秀。

数据来源:2015年全国1%人口抽样调查数据(28)大学和本科升学率计算方法:大学升学率=按出生年份划分大专及以上人口数/高中及以上人口数;本科升学率=按出生年份划分本科及以上人口数/高中及以上人口数。。图3 男性与女性大学、本科升学率的对比情况

五、结论与启示

从逻辑上讲,个体的受教育程度取决于个人的先天能力和后天努力、家庭教育资源的投入、政府和社会教育资源的供给等因素。而高等教育性别差异的逆转一方面可以归结为原来限制女性教育投资的约束被取消或者减弱,另一方面预示着女性在教育投资选择上的潜在优势开始显现。这代表了两性平权和性别平等化的进展,但这方面的原因只能解释高等教育性别差异的下降,并不能解释女性为何获得了相对更高的教育水平,必然存在某些女性具有性别优势的理由,才能解释我国高等教育性别差异的逆转现象。基于上述理解,本文从外部环境因素和内在激励因素两个方面诠释了高等教育性别差异逆转的现象。

总体来看,一方面,尽管女性受高等教育的占比超过男性,但是在劳动力市场中,女性仍处于弱势地位,不仅可选择的就业范围相对狭窄,而且在与同等条件的男性竞争中也不易得到同等的就业机会。因此,仍需继续完善致力于实现性别平等的法律法规,消除劳动力市场中的性别歧视。另一方面,在城镇地区,由于女性的受教育优势遭遇中国传统的“梯度”婚姻结构,反而催生了更多的“剩女”,同时,女性在劳动力市场中的弱势地位及表现,又促使女性经常在家庭决策中成为被牺牲的一方,更多的家庭主妇由此产生;在农村地区,受过高等教育的女性更易迁移至城镇,加之中国人口性别比的长期失衡,导致农村地区低教育水平的男性婚配越发困难,容易引发多种社会问题。无论是男性还是女性都应获得充分、持续和健康的发展,都应被给予自由、充分而公平的发展机会。推动教育朝着包容、均衡和平等的方向发展,是男性和女性共同奋斗的目标。