意愿驱动还是能力驱动:回应性政府建设的民众路向

——基于六个省份的实证调查

2023-10-14孟利艳

孟 利 艳

(河南师范大学 青少年问题研究中心,河南 新乡 453007)

一、文献回顾及问题的提出

政府回应性是指政府根据民众的意见和诉求,制定或调整政策议题的过程(1)Hagemann S.,Hobolt S.B.,Wratil C,Government Re-sponsiveness in the European Union:Evidence From Council Voting,Comparative Political Studies,2017(6).。回应性政府理论是基于西方对话理论、双向对称沟通理论等发展而来,因此,国内不少研究成果强调了回应性政府建设的对话性特征,认为建立互动性、开放性的回应性政府构成了政治建设的新模式(2)孟天广,赵娟:《网络驱动的回应性政府:网络问政的制度扩散及运行模式》,《上海行政学院学报》,2018年第3期。。有学者基于民众感知的及时性、透明度等指标来测量政府回应程度(3)陈涛,梁哲浩:《从网络围观到满意度:政府在线回应的“溢出”效应》,《求索》,2022年第1期。,认为建设政府透明是提升政府质量和国家治理现代化的内在要求(4)杨开峰,杜亚斌:《政府透明感知及其影响因素:基于中国地方治理综合调查的实证分析》,《社会科学研究》,2022年第2期。。

在探讨政府回应的效应时,学者多是通过分析政府回应和政府满意度、政府信任的关系,得出政府回应具有积极效应的结论(5)陈涛,梁哲浩:《从网络围观到满意度:政府在线回应的“溢出”效应》,《求索》,2022年第1期。。而制度主义认为,政治参与可以分为制度化和非制度化政治参与两种形式。不同于正式投票、选举的制度化政治参与,非制度化政治参与包括民众日常生活中更广泛的政治活动,如向政府提意见和建议、表达不满等。有研究表明,非制度化政治参与是“破坏性”的参与形式,因为向政府提意见等政治行为意味着挑战政府的合法性,同时也可以降低民众获得感和政府信任,因而不利于社会秩序和稳定(6)Zhang X. Z.,Lin W. Y.,Political Participation in an Unlikely Place: How Individuals Engage in Politics through Social Networking Sites in China,International Journal of Communication,2014(1).。如果政府回应能够减少非制度化政治参与行为,则说明政府回应的效应是积极的。通过研究政府回应对非制度化政治参与行为的影响,可以拓展政府回应的多维效应。

诚然,政府回应的主体内涵是双重的,需要政府和民众双方的共同努力。回应性政府的建设依赖于民众向政府表达偏好的意愿和能力,需要民众具有对政治信息解码和编码的能力(7)孟天广,赵娟:《网络驱动的回应性政府:网络问政的制度扩散及运行模式》,《上海行政学院学报》,2018年第3期。。以往研究多关注回应性政府建设的制度设计,对回应性政府建设的民众视角关注不足。民众的政治参与意愿和政治参与能力对于社会主义民主政治建设的重要意义。然而,有关民众的政治参与意愿和能力影响回应性政府建设的文献还较为鲜见。政府不可能对所有民众都采取相同的回应策略,对于政治参与意愿和能力不同的民众,政府回应效应也可能是不同的。本文拟通过展开民众的政治参与意愿和能力对政府的回应效应进行研究,探讨回应性政府建设的民众路向。

二、研究假设

(一)政府回应和非制度化政治参与行为

在讨论政府回应对非制度化政治参与行为的影响时,有两种相互冲突的结论:一是积极影响说。政治参与水平与组织回应有内在联系,政府的回应效率越强,民众参与的可能性就越大,民众的非制度化政治参与行为在很大程度上取决于政府回应他们需求的能力(8)Gret,The Porto Alegre Experiment: Learning Lessons for better Democracy. Zed Books, 2005.。二是消极影响说。有研究发现,积极影响说可能不适用于中国,不同的文化和政治差异塑造了独特的政治观念和行为,政府对民众及时回应实际上会减少民众的非制度化政治参与行为(9)Huang Y.H., et al,How Responsiveness Works in Mainland China: Effects on Institutional Trust and Political Participation,Public Relations Review,2020(1).。但该研究只测量了政府回应的及时性,没有测量政府回应的透明度等其他维度。

基于既有研究,本文认为,政府及时、透明等多维的回应策略也会对民众的非制度化政治参与行为产生负向影响。因为政府进行有效回应会使民众的需求和利益得到满足,民众也就没有必要去表达不满和建议,从而可以减少提意见等非制度化政治参与行为。由此提出假设1——

假设1:政府回应会减少民众的非制度化政治参与行为。

(二)政治参与意愿的调节效应

政府回应对民众非制度化政治参与行为的影响可能有差异,民众具有较强的政治参与意愿意味着对政府的信任,更相信政府的民众会认为政府能够解决问题,也就没有必要进行非制度化的政治参与,因而政府回应的效果可能会更好。由此提出假设2——

假设2:政治参与意愿能调节政府回应和非制度化政治参与行为的关系。当民众的政治参与意愿较强时,政府回应对非制度化政治参与行为的负向影响强度更大。

(三)政治参与能力的调节效应

政治参与能力是指民众通过各种途径向政府建言献策的自我能力和现实机会。政治参与能力可以分为主观政治参与能力和客观政治参与能力。主观政治参与能力是指一个人对自己影响政治事务能力的看法(10)Poortinga W.,Community Resilience and Health: The Role of Bonding, Bridging, and Linking Aspects of Social Capital,Health &Place,2012(2).。客观政治参与能力是指一个人在政治生活中参政议政、影响政府决议的程度。不同于其他类型的参与能力,客观政治参与能力受政治理解能力和社会经济地位的综合影响,既有研究成果多从民众受教育程度、职业、政治身份等考量客观政治参与能力(11)张明澎:《中国“政治人”:中国公民政治素质调查报告》,中国社会科学出版社,1994.。

主观政治参与能力可能在政府回应和非制度化政治参与中的调节效应不显著,主观政治参与能力对非制度化政治参与没有影响(12)Byoung J.K.,Political Efficacy,Community Collective Efficacy,Trust and Extroversion in the Information Society:Differences between Online and Offline Civic/Political Activities,Government Information Quarterly,2015(1).。因此,当政府对主观政治参与能力较强的民众进行回应时,他们的非制度化政治参与行为可能也不会有变化。由此提出假设3——

假设3:主观政治参与能力在政府回应和非制度化政治参与行为中的调节效应不显著。

从受教育程度来看,政府回应对非制度化政治参与行为的影响可能有差异。一方面,高水平的教育提高了个人理解政治事件和以工具理性方式行事的能力(13)Nie NH,et al.,Education and Democratic Citizenship in America,Chicago: Univ. Chicago Press,1996.;另一方面,高水平的教育也提高了个人运用社会资源向政府表达的机会,提升了个人的非制度化政治参与行为(14)Nie NH,et al.,Education and Democratic Citizenship in America,Chicago: Univ. Chicago Press,1996.。在受教育程度较高的民众中,由于政治理解能力和政治参与倾向的增强,对政府回应的信息会产生怀疑和多元理解,进而会增加提意见和建议的行为,政府回应的效果可能较差。由此提出假设4a——

假设4a:受教育程度能调节政府回应和非制度化政治参与行为的关系。在受教育程度较高的民众中,政府回应对非制度化政治参与行为的负向影响强度更小。

从职业和政治面貌看,政府回应对非制度化政治参与行为的影响可能有差异。职业为体制内、政治面貌为党员的民众的制度约束较多,与政府的沟通较为便利,面对的争议和不满能很快得到解决,因此,政府回应的效果可能会更好。由此提出假设4b和4c——

假设4b:职业类型能调节政府回应和非制度化政治参与行为的关系。在体制内民众中,政府回应对非制度化政治参与行为的负向影响强度更大。

假设4c:政治面貌可以调节政府回应和非制度化政治参与行为的关系。在党员中,政府回应对非制度化政治参与行为的负向影响强度更大。

三、数据来源、变量定义与分析方法

(一)数据来源

本文调查地点选择在河南、安徽、江西、广东、湖南、湖北6个省份进行,采用多阶段抽样和配额抽样相结合的调查方式。第一阶段,根据2021年《中国统计年鉴》中各个城市的GDP、工资收入、居民消费水平等因素,在六个省份中选取郑州、新乡、南阳、长沙、南昌、萍乡等16个地级市,分配各个城市的样本规模;第二阶段,在每个城市,选取2~3个行政区;第三阶段是配额抽样,根据2021年《中国统计年鉴》中国民按登记注册类型和细分行业就业人员数统计的制造业、市政行业、交通运输等19种行业人数比例,按照等比例抽样的方式,抽取相应的行业人数。共发放问卷2352份,回收问卷2352份。剔除具有明显向心性答题倾向的问卷2份,剩余2350份,问卷有效率99.915%。本文的调查对象为18周岁以上的群体。

(二)变量界定

1.因变量

因变量为民众的非制度化政治参与行为。我国民众的非制度化政治参与行为和西方明显不同,西方民众偏好“挑战精英的冲突性参与”,因此学者多用“参加示威、抗议或游行、签署请愿书”等来测量(15)Lee,et al.,Digital Democracy in Asia: The Impact of the Asian Internet on Political Participation,Journal of Information Technology &Politics,2017(1).,而我国民众的非制度化政治参与行为多是建议性的,是将自己的意见表达给政府相关部门。本文主要参考了Xinzhi Zhang(16)Xinzhi Zhang,et al.,Political Participation in an Unlikely Place: How Individuals Engage in Politics Through Social Networking Sites in China,International Journal of Communication,2014(8).等人的界定,通过询问被调查者“在过去的两年中,你做下列事情的频率如何”,备选题目包括:“参加集体上访”“抗议或请愿活动”“向政府反映有关问题”“向所在单位上级领导提出意见”“向村委会、居委会、业委会提建议或意见”等。采用李克特5点评分:1表示“从不”,2表示“1-2次”,3表示“3-5次”,4表示“6-10次”,5表示“10次以上”。克隆巴赫系数为0.867。

2.自变量

政府回应为自变量。将政府回应操作化为政府对民众是否采取及时、透明以及开放的回应策略。询问被调查者“你对下列说法的赞同程度如何?”,备选答案包括:“政府能公开他们的沟通意图并保持透明度”“政府在与百姓沟通时,话语清晰易懂”“政府能及时回应百姓想法”“政府关注百姓所说所想”。采用李克特5点评分:1表示“完全不赞同”,5表示“完全赞同”。克隆巴赫系数为0.866。

3.调节变量

调节变量包含政治参与意愿、主观政治参与能力和客观政治参与能力三个方面:

其一,政治参与意愿。在问卷中,询问被调查者“以下情况和您的符合程度”,备选答案包括“我关注政治动态,愿意及时给政府提建议和意见”“我愿意通过电话、网络留言等方式,希望政府部门解决问题”“我愿意通过多种途径对政府工作发表看法”等。采用李克特5点评分:1表示“完全不符合”,5表示“非常符合”。计算每个题目总和的平均值,衡量政治参与意愿。克隆巴赫系数为0.876。

其二,主观政治参与能力。参考相关研究,在问卷中,询问被调查者“以下情况和您的符合程度”,备选答案包括“政治和政府这样的话题离我太遥远,我不太理解”“像我这样的人,几乎影响不到政府的决定”等。采用李克特5点评分:1表示“非常符合”,5表示“完全不符合”。克隆巴赫系数为0.881。

其三,客观政治参与能力。从受教育程度、职业类型和政治面貌等三个方面进行测量。受教育程度分为6个类别,6表示“研究生及以上”,5表示“大学”,4表示“高专/高职”,3表示“高中、中专或者技校”,2表示“初中”,1表示“小学”;职业类别中,1表示“体制内”,2表示“体制外”;政治面貌中,1表示“党员”,2表示“非党员”。

4.控制变量

根据相关研究(17)胡荣,《中国人的政治效能感、政治参与和警察信任》,《社会学研究》,2015年第1期。,将性别、社会经济地位、收入等作为控制变量。此外,对可能影响政治参与的一些变量(如政治兴趣、政治知识等)也作为控制变量纳入模型。

(三)分析方法

为了检验假设,本文使用线性回归展开相关研究。主要采取了三个步骤:第一步,检验政府回应对非制度化政治参与行为影响;第二步,调节效应分析。政治表达意愿和受教育程度为连续变量,采用process中的模型1进行调节效应分析;第三步,由于职业类型和政治面貌是二分变量,故将不同职业类型和政治面貌的个案分为不同的样本,分别检验政府回应对非制度化政治参与行为的影响。共线性统计显示没有多重共线性的迹象。VIF和Tolerance值符合研究要求(例如,所有回归模型中的VIF值均低于1.5)。

四、研究结果

(一)政府回应对非制度化政治参与行为的影响

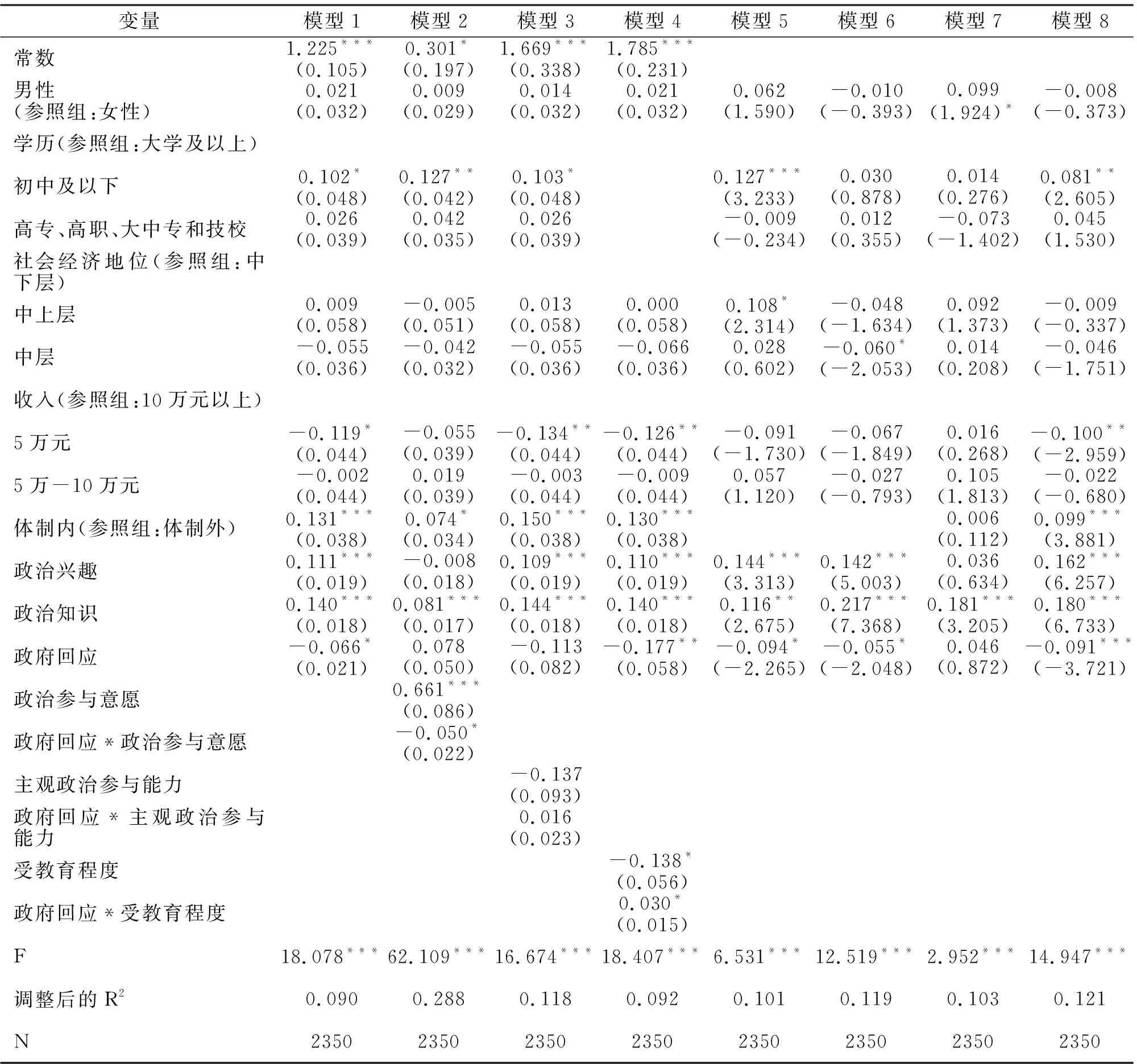

表1中的模型1显示了政府回应对非制度化政治参与行为的影响。研究证实,政府回应会减少非制度化政治参与行为,影响系数为负且显著(B=-0.066,SE=0.021,p<0.05)。研究假设1得到验证。

表1 非制度化政治参与行为的线性回归分析(18) 模型1、模型2模型3和模型4呈现的是非标准化回归系数,为了比较不同群体中政府回应效应的差异,模型5、模型6、模型7和模型8呈现的是标准化回归系数。

(二)政治参与意愿的调节作用

表1中的模型2呈现了政治参与意愿的调节作用。政府回应和政治参与意愿的交互项对非制度化政治参与行为的影响系数为负且显著(B=-0.050,SE=0.022,p<0.05),说明政治参与意愿能负向调节政府回应和非制度化政治参与行为的关系。民众政治参与意愿每提高1个单位,政府回应影响非制度化政治参与行为的负向系数会减少0.05个单位,即随着民众政治参与意愿的提升,政府回应对非制度化政治参与行为的负向影响强度会更大。研究假设2得到验证。

(三)政治参与能力的调节作用

表1中的模型3呈现了主观政治参与能力的调节作用。政府回应和主观政治参与能力的交互项对非制度化政治参与行为关系的影响系数不显著(B=0.016,SE=0.023,p>0.05)。说明主观政治参与能力的调节效应不显著。研究假设3得到验证。

表1中的模型4呈现了受教育程度的调节效应。政府回应和受教育程度的交互项对非制度化政治参与行为的影响系数为正且显著(B=0.030,SE=0.015,p<0.05),说明受教育程度正向调节政府回应和非制度化政治参与行为的关系。民众受教育程度每提高一个单位,政府回应影响非制度化政治参与行为的负向系数会增加0.03个单位。即随着民众受教育程度的提升,政府回应对非制度化政治参与行为的负向影响强度会变小。研究假设4a得到验证。

进一步的分析发现,在大学及以上学历的民众中,政府回应可以通过政治知识促进非制度化政治参与行为,间接效应为正且显著(B=0.017,95%CI=[0.004,0.026])。间接效应路径中,政府回应影响政治知识的系数显著(B=0.144,SE=0.165,p<0.001),政治知识影响非制度化政治参与行为的系数也显著(B=0.089,SE=0.033,p<0.01),但是总效应和直接效应均不显著。说明在受教育程度为大学及以上学历的民众中,政府回应越多,其政治知识也会增多,进而导致其非制度化政治参与行为增多。在大专、高专高职及以下学历的民众中,政府回应则是能直接导致其非制度化政治参与行为的减少,影响系数为负且显著(B=-0.091,SE=0.029,p<0.001)。

模型5呈现了在体制内的民众中,政府回应对其非制度化政治参与行为的影响,模型6呈现了政府回应对非制度化政治参与行为的影响。在职业为体制内的民众中,政府回应对非制度化政治参与行为的影响系数为-0.094(SE=-2.265,p<0.05);在职业为体制外的民众中,政府回应对非制度化政治参与行为的影响系数为-0.055(SE=-2.048,p<0.05),说明在体制内民众中,政府回应对非制度化政治参与行为的负向影响强度更大。研究假设4b得到验证。

模型7呈现了在政治面貌为党员的民众中,政府回应对非制度化政治参与行为的影响,模型8呈现了在政治面貌为非党员的民众中,政府回应对非制度化政治参与行为的影响。在政治面貌为党员的民众中,政府回应对非制度化政治参与行为的影响系数不显著(B=0.046,SE=0.877,p>0.05),在政治面貌为非党员的民众中,政府回应对非制度化政治参与行为的影响系数为-0.096,显著(SE=-3.888,p<0.001)。说明在党员中,政府回应对非制度化政治参与行为无影响。在非党员中,政府回应能减少非制度化政治参与行为。研究假设4c得到部分验证。

五、结论与讨论

本研究基于河南、安徽等六个省份的实证数据,通过探讨民众政治参与意愿和政治参与能力对政府回应效应的影响。其一,政府回应能够减少非制度化政治参与行为。过去研究多是关注政府回应对政府信任、政府满意度影响,未来要通过分析政府回应对民众不同政治态度和政治行为的影响,探索政府回应的多维效应。其二,不同政治参与意愿和政治参与能力的民众中,政府回应对非制度化政治参与行为的影响存在差异。随着民众政治参与意愿的提升,政府回应对非制度化政治参与行为的负向影响强度更大。从客观政治参与能力看,随着受教育程度的提升,政府回应对非制度化政治参与行为的负向影响强度更小。甚至在大学及以上学历的民众中,政府回应能够促进非制度化政治参与行为。第三,过于强调“对话、开放”的回应性政府内涵体系并不完全适合中国目前的政治制度建设方向。现有对政府回应内涵体系的研究,过于强调其对话性和政府回应的及时、透明等策略。