算法默示共谋反垄断规制的反思与对策

2023-10-14朱佳佳

叶 明,朱佳佳

一、问题的提出

在数字经济时代,算法成为新的生产力,其应用改变了交互、通信和交易的方式。平台企业利用算法进行市场预测或决策,消费者利用算法实现购物优选。但算法的应用存在不可忽视的风险,其可能复制或加剧人类已犯有的错误,譬如促成共谋(1)See Editorial,More Accountability for Big-Data Algorithms,537 Nature 439,439(2016).,平台企业可能利用智能算法达成默示共谋以谋取垄断利润,损害中小企业和消费者利益。(2)See C. Scott Hemphill,Disruptive Incumbents:Platform Competition in an Age of Machine Learning,119 Columbia Law Review 1973,1984-1989(2019).随着深度学习技术优化升级,智能算法正在向更多行业渗透,可持续的隐性串通风险将进一步增大。

算法的应用提高了默示共谋的发生率和稳定性。一方面,算法简化了达成默示共谋的结构因素,在一定程度上可突破经营者数量要求的限制(3)See Ariel Ezrachi &Maurice E. Stucke,Algorithmic Collusion:Problems and Counter-Measures,OECD Roundtable on Algorithms and Collusion(June 21,2017),https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)25/en/pdf.,并能帮助经营者快速预测竞争对手的价格反应,提高经营者之间的交流频率和速度,消除经营者之间的信息不对称和传递时滞性,成为默示共谋的“加速器”。另一方面,算法可使默示共谋能长期维持,算法运行的隐蔽性使默示共谋不易被察觉,算法的绝对理性能克服经营者之间因不信任出现的“囚徒困境”,算法的强大运算能力也使得经营者能实时监测共谋者间的价格偏差,并通过快速报复与惩罚机制有效抑制偏离行为(4)See Salil K. Mehra,Price Discrimination-Driven Algorithmic Collusion:Platforms for Durable Cartels,26 Stanford Journal of Law 1,26(2020).,成为默示共谋的“稳定器”。

算法默示共谋的蔓延,可能导致市场失去竞争活力,破坏自由竞争秩序。经营者可通过算法默示共谋影响消费者的决策(5)See Olena Liashenko,Tetyana Kravets &Matvii Prokopenko,Consumer behavior clustering of food retail chains by machine learning algorithms,2 Science,Business,Innovation in Digital Economy 234,248-249(2021).,操纵价格使其长期处于超竞争价格水平(6)See Salil K. Mehra,Antitrust and the Robo-Seller:Competition in the Time of Algorithm,100 Minnesota Law Review 1323,1350(2016).,从而提高消费者剩余谋取垄断利润。(7)See Stephanie Assad,Emilio Calvano &Giacomo Calzolari,et al,Autonomous Algorithmic Collusion:Economic Research and Policy Implications,37 Oxford Review of Economic Policy 459,461(2021).为维护市场竞争秩序和保障消费者、中小企业利益,有必要对算法默示共谋进行反垄断规制。然而当前对算法默示共谋的认识仍未达成共识,反垄断规制效果也不尽如人意。在理论层面,由于对算法默示共谋定性的认识不同,即算法默示共谋到底属于协同行为还是寡头垄断行为仍存争议,学者们对于算法默示共谋的规制制度选择莫衷一是。部分学者认为算法默示共谋属于寡头垄断行为,应将共同市场支配地位制度拓展适用于规制算法默示共谋;(8)参见时建中:《共同市场支配地位制度拓展适用于算法默示共谋研究》,载《中国法学》2020年第2期。大多数学者认为应将默示共谋定性为协同行为,适用垄断协议制度规制算法默示共谋无可厚非。(9)李丹认为需对垄断协议的定义进行修改和拓展,才能将基于算法达成的合意纳入规制范畴,参见李丹:《算法共谋:边界的确定及其反垄断法规制》,载《广东财经大学学报》2020年第2期;周围认为应当扩大垄断协议的范围,参见周围:《算法共谋的反垄断规制》,载《法学》2020年第1期。为此,算法默示共谋的认定到底采用何种路径仍有待研究。若采用协同行为路径,众多学者主张扩大垄断协议的范围,利用间接证据以证明经营者之间存在意思联络,但对如何利用间接证据证明“合意”语焉不详;若采用共同市场支配地位规制路径,学者们对“共同性”“市场支配地位”的证明标准仍含糊其词。在责任认定上,算法默示共谋的反垄断责任主体和责任分配标准至今也未有定论。在实践层面,对算法默示共谋的认知分歧也影响了反垄断实务部门对算法默示共谋的规制态度。反垄断实务部门对算法默示共谋普遍采取包容审慎的规制理念,这虽保证了数字经济前期的快速发展,但导致对算法默示共谋的规制形同虚设。尽管国家已通过积极立法与修法应对算法默示共谋风险,但相关立法仍缺乏体系性与针对性,难以对算法默示共谋的规制起到有效指导作用。受制于执法成本和资源的不足及行为认定难度的增大,反垄断执法机构对算法默示共谋乱象的规制更偏向于“扬汤止沸”,而非“釜底抽薪”。

在此背景下,如何对算法默示共谋进行反垄断规制是当下亟待解决的重大难题。鉴于此,本文对算法默示共谋的反垄断规制现状、规制制度和规制理念进行反思。首先,从立法、执法两个视角对算法默示共谋的反垄断规制现状进行考察,并从行为认定制度、责任制度两方面对算法默示共谋的反垄断规制制度进行审视,同时结合欧美算法默示共谋反垄断规制的理念,对算法默示共谋的反垄断规制理念进行更新,在新的规制理念的指引下,完善算法默示共谋反垄断规制的具体制度,以期形成对算法默示共谋的反垄断规制对策。

二、算法默示共谋反垄断规制的反思

(一)算法默示共谋规制现状的考察

虽然国家对算法默示共谋问题的规制力度与日俱增,但受限于理论冲突、技术障碍及成本问题,相应的立法与执法仍缓不济急。

立法方面,尽管国家积极因时立法与修法(见表1),但总体来看,相关立法零零散散,缺乏体系性和针对性。从表中可见,大部分法律文件只是在具体条文中略微提及算法垄断问题,只言片语难以对算法默示共谋形成完备的规制体系。《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》《互联网信息服务算法推荐管理规定》(以下简称《算法规定》)的出台,虽是对算法挑战的体系性尝试(10)参见许可:《算法规制体系的中国建构与理论反思》,载《法律科学》2022年第1期。,但对算法默示共谋的回应较为笼统。《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》(以下简称《指南》)的出台以及《反垄断法》的修改,貌似对算法默示共谋问题进行具体回应,实则涉及默示共谋的条文寥寥无几,尚无法形成实质指导意见。(11)参见王先林:《论反垄断法对平台经济健康发展的保障》,载《江淮论坛》2021年第2期。例如《指南》第6条(12)《关于平台经济领域的反垄断指南》(国反垄发〔2021〕1号),2021年2月7日发布。规定从认定标准层面示意执法机构无需掣肘于垄断协议的形式障碍,但对算法默示共谋的细化认定付之阙如,存在过度扩大垄断协议的范围之嫌。(13)参见尚正茂:《算法默示共谋行为的反垄断法规制》,载《学习与实践》2022年第2期。

表1 涉及算法默示共谋问题的法律文件汇总

执法方面,鉴于当前我国反垄断执法机构更偏重事后规制,有关算法默示共谋的执法案例屈指可数,执法成效不尽如人意。受限于执法资源的稀缺和执法难度的增大,反垄断执法机构对算法默示共谋的事前、事中规制长期处于空白状态。一旦出现问题,反垄断执法机构只能是“头痛医头、脚痛医脚”,采用约谈整改、永久下架、暂停服务等事后规制措施,然而这些举措并不能从源头遏制算法默示共谋乱象。(14)参见高薇:《平台监管的新公用事业理论》,载《法学研究》2021年第3期。

综上,从立法与执法层面而言,我国对算法默示共谋的规制稍有改善,但是由于规制理念和规制制度的缺陷,关于是否规制以及如何规制算法默示共谋仍未得到根本解决,这在一定程度上也影响了反垄断立法与执法的进程。

(二)算法默示共谋规制制度的审视

伴随生产力和生产关系的发展,需对上层建筑中不适合经济基础的法律制度进行变革与完善。(15)参见卡尔·马克思:《〈政治经济学批判〉序言》,人民出版社2009年版,第591-592页。算法默示共谋是技术与垄断交织的系统性难题,传统反垄断行为认定、责任制度难以从容“对症”新业态,这也导致反垄断执法机构和司法机构在规制算法默示共谋时略显无力。

1.行为认定制度的审视

由于对算法默示共谋的定性存在冲突,因而在算法默示共谋的反垄断认定制度上存在以下难点:

首先,制度选择存在冲突。算法默示共谋到底属于协同行为还是寡头垄断行为存在争议,因而在认定制度上存在协同行为制度和共同市场支配制度之冲突。在意思联络隐蔽化或者缺位的情形下,部分学者认为算法默示共谋属于协同行为,建议采用协同行为制度认定算法默示共谋,并提出了认定算法默示共谋“合意”的不同认定建议。也有部分学者认为单一的垄断协议制度不足以规制算法默示共谋,算法默示共谋可归属于寡头垄断行为,因而建议利用共同市场支配地位制度认定算法默示共谋。

其次,证明方法有待确定。若采用协同行为的认定路径,算法默示共谋的行为认定就遵循“主观意思联络+客观平行行为”的证明路径。在主观意思联络方面,由于协同行为认定中“心照不宣”“意思一致”等词含糊不清(16)参见李胜利、陈绍伟:《论默示共谋的类型化及其反垄断法规制》,载《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2022年第5期。,且本身就带有一定的主观性,而算法默示共谋合意的达成多基于数据操作和算法自主决策,并不存在明确的意思交流,这更使得算法默示共谋“合意”的认定举步维艰。例如,在2015年“美国联邦政府诉托普金斯案”中,被告就利用算法频繁地释放价格信号并调整价格,达成并实施了共谋。(17)Plea Agreement,United States v.Topkins,No.15-201(N.D.Cal.Apr.30,2015)[ECF No.7].对此,众多学者察觉到数字经济中“合意”达成的变化,认为应当放宽垄断协议的范畴。(18)参见周围:《算法共谋的反垄断法规制》,载《法学》2020年第1期。但归根结底,“合意”的认定难题并非垄断协议的范畴问题,而是主观“合意”的证据认定问题。囿于“合意”认定的直接证据难以取得,因而依靠间接证据(19)间接证据是指不能直接确定或不能完全表明卡特尔各方主体及其活动的内容属于卡特尔的信息。参见刘继峰:《依间接证据认定协同行为的证明结构》,载《证据科学》2010年第1期。来认定合意不失为明智之举。但我国反垄断法关于间接证据的结构、权重、层次规定不明,存在较大的不确定性。(20)参见江山:《反垄断法上协同行为的规范认定》,载《法商研究》2021年第5期。因而,如何借助不同类型的间接证据证明协同行为的存在是认定难点。倘若选择滥用共同市场支配地位行为的认定路径,行为认定就遵循“支配地位+共同性+平行行为”的证明路径。(21)参见胥智仁:《共同市场支配地位“共同实体”要件之认定研究——寡头垄断成员内部竞争状态的解构》,载《比较法研究》2021年第5期。新《反垄断法》仅含蓄规定了共同市场支配地位的概念和推定标准,未全面、准确阐释“共同实体”这一概念的内涵与特征(22)参见张晨颖:《共同市场支配地位的理论基础与规制构造》,载《中国法学》2020年第2期。,也未规定“共同性”的认定标准。对“共同性”的认定仍需依赖于间接证据。例如,欧美反垄断实践通过经济联系和结构因素等间接证据来证明“共同性”,但有关“共同性”的间接证据认定标准仍不确定。此外,对支配地位的推定标准过于简化,可能会不合理地扩张共同市场支配地位的认定范围。(23)参见侯利阳:《共同市场支配地位法律分析框架的建构》,载《法学》2018年第1期。总之,无论是采用协同行为路径,还是选择滥用共同市场支配地位路径来认定算法默示共谋,其认定难点皆在于如何通过间接证据证明“合意”或“共同性”。而我国间接证据认定标准的缺失导致算法默示共谋认定困难重重。

最后,举证责任严重失衡。从协同行为角度认定算法默示共谋时,原告的举证责任偏重。在证明算法默示共谋是否构成协同行为时,通常由原告来举证证明一致行为及意思联络的存在。由于算法的不公开、不透明以及算法黑箱的存在,原告难以知晓算法的设计与运行逻辑以及运行所适用的数据,这无疑增加了其举证的难度。从共同市场支配地位角度认定时,共同市场支配地位制度采用推论的设计,导致举证责任转移给被告。原告只需证明共谋者初步达到共同市场份额的门槛,而关于“共同性”和“平行行为”的举证责任则由共谋者承担,这样的制度安排又导致共谋者的举证责任过重。

2.责任制度的审视

算法的自主性使得垄断行为与责任脱节,算法默示共谋的达成可能缘于算法的本身理性,也可能是由于提供者的不合理设计,抑或是经营者的不当使用,因而在学理上就存在以下三种观点:不担责、由算法担责、由提供者(第三方)和使用者担责。(24)See Salil K. Mehra,Antitrust and the Robo-Seller:Competition in the Time of Algorithms,100 Minnesota Law Review 1323,1366(2015).不担责事实上就如同豁免算法默示共谋的反垄断责任,因而并不可取。而关于算法担责是否可能、提供者和使用者是否皆需担责、提供者和使用者责任如何分配等问题尚未盖棺论定,这也导致算法默示共谋的责任主体和责任分配变得扑朔迷离。

首先,由算法担责并不具备可操作性。算法担责的理论基础是“算法主体说”。“算法主体说”认为算法的自主性和不可控性使其决策结果难以被归结于企业的理性选择(25)See Guan Zheng &Hong Wu,Collusive Algorithms as Mere Tools,Super-tools or Legal Persons,15 Journal of Competition Law &Economics 123,130(2019).,因而建议赋予智能算法机器人以主体地位。(26)部分学者认为应赋予人工智能法律人格,具体可参考法人制度。参见徐慧丽:《人工智能法律人格探析》,载《西北大学学报》2020年第1期;See Colin R.Davies,An Evolutionary Step in Intellectual Property Rights-Artificial Intelligence and Intellectual Property,27 Computer&Security Review 601,606(2011).一部分学者建议可建立智能算法机器人强制保险制度以构建责任追溯体系(27)参见吴太轩、谭娜娜:《算法默示合谋反垄断规制困境及其困境》,载《竞争政策研究》2020年第6期。,也有部分学者提出“算法雇员理论”(28)See Mihailis Diamantis,The Problem of Algorithmic Corporate Misconduct,Compliance and Enforcement Blog (Sept16,2019),https://ssrn.com/abstract=3460105 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3460105.,作为雇主的经营者应替代员工“算法”承担责任。智能算法机器人能否成为法律主体涉及法律主体地位的构建问题,且算法智能机器人并不具备承担责任的能力。智能算法机器人虽具有一定的主体性,具备辅助或替代经营者决策的行为能力,但现阶段算法机器人无法获得独立的法律人格,难以具备承担责任所需的条件,因而对算法追责显然是“痴人说梦”,且无法对违法行为的真正主体产生威慑效果,由算法担责甚至会成为提供者或使用者避责的“幌子”。相反,算法默示共谋的责任应当由真正的主体来承担,提供者需确保算法机制的合规设计,使用者需确保算法机制的合法运行,并及时识别、纠正有害结果的发生。(29)参见袁曾:《人工智能有限法律人格审视》,载《东方法学》2017年第5期。正如欧盟竞争委员Stagger所言,竞争执法部门需确保经营者不能利用算法来逃脱责任。(30)See Vestager Margrethe,Algorithms and Competition,Speech at the Bundeskartellamt 18th Conference on Competition(Mar16,2017),https://ec.europa.eu/newsroom/comp/items/55994/en.

其次,对于提供者是否能成为算法默示共谋的反垄断责任主体,学者们各执一词。有论者认为提供者虽编写了算法机制,但其承担责任的法律基础不充分。(31)参见李丹《算法共谋:边界的确定及期反垄断法规制》,载《广东财经大学学报》2020年第2期。还有论者认为应当续造垄断协议责任,以让提供者和使用者共同承担反垄断责任。(32)参见杨文明:《算法时代的垄断协议规制:挑战与应对》,载《比较法研究》2022年第1期。从算法默示共谋的成因来看,提供者难辞其咎。在算法机制的编写环节,提供者很可能将排除、限制竞争的意图写入算法机制之中,即“偏见进,偏见出”(Bias in,bias out)。在算法机制的训练环节,提供者用来训练的数据如果具有排他性,这也可能导致算法机制的运行出现排除、限制竞争的效果。而在算法机制的运行环节,提供者也可能辅助使用者或参与者达成默示共谋。例如在Uber案中,Uber平台作为提供者是默示共谋的幕后推手,Uber平台制造了合谋风险,并享受合谋带来的利益。(33)Meyer v. Uber Technologie,Inc,No. 16-2750(2rd Cir.2017).因而提供者可能对默示共谋的达成发挥着主要或次要作用,其对默示共谋的损害结果需承担责任。然而新《反垄断法》对提供者和使用者统一采用经营者的统称,在责任分配上并未完全涵盖提供者的责任。因而,有必要调整反垄断法的责任制度设计,以期将提供者纳入责任主体范围之内。

最后,既然提供者或使用者都可作为算法默示共谋的责任主体,那么提供者或使用者的责任分配又是另一难题。对于算法默示共谋的达成,某些场景下提供者发挥着主要作用,某些场景下提供者是默示共谋的辅助者,而且不同的提供者和使用者发挥的作用也各有不同,其所获取的利润也有差异。有学者建议适用类似侵权法中的替代责任来分配责任(34)Paulius Cerka,Jurgita Grigiene &Gintare Sirbikyte,Liability for Damages Caused by Artificial Intelligence,31 Computer Law &Security Review 376,376-389(2015).,然而这只是将提供者与使用者的法律关系限于算法产品的交易关系,而忽略了提供者在默示共谋中所发挥的作用,且替代责任是否适用于反垄断分析框架仍有待商榷。虽然新《反垄断法》适当增加了对经营者责任的处罚力度,但并未涉及提供者和使用者之间的责任分配,且仅按照销售额标准对共谋者进行处罚,难以合理分配共谋者的责任,也有违处罚的实质公平。

(三)算法默示共谋规制理念的审思

在规制算法默示共谋时,立法和执法的应对不足皆为表象,隐藏的真正因素是深层次的理念选择问题。反垄断规制理念选择的不同,将影响对算法默示共谋的规制效果。然而,理论界和实务界对算法默示共谋反垄断规制理念的争论从未停歇。

1.算法默示共谋的规制理念冲突

关于规制算法默示共谋的理念主要包含以下三种观点:一是少数“自由派”主张“不干预”的规制理念,认为受限于协调问题(35)See Kai-Uwe Kühn &Steve Tadelis,Algorithmic Collusion,2017,https://www.cresse.info/wp-content/uploads/2020/02/2017_sps5_pr2_Algorithmic-Collusion.pdf.,算法默示共谋难以达成,即便经营者能达成算法默示共谋,由于其不可持续,危险性也很小。(36)See Schwalbe Ulrich,Algorithms,Machine Learning,and Collusion,14 Journal of Competition Law and Economics 568,568(2018).对算法默示共谋进行反垄断规制,反而会破坏平台竞争和抑制算法创新,损害消费者利益。(37)See David S. Evans,Why the Dynamics of Competition for Online Platforms Leads to Sleepless Nights But Not Sleepy Monopolies,(July 25,2017),https://ssrn.com/abstract=3009438.二是较多学者认为应坚持包容审慎的规制理念。例如,OECD竞争政策部的负责人António Gomes认为算法对市场竞争的影响是前所未有的,过度执法很容易导致寒蝉效应。(38)参见韩伟:《算法合谋反垄断初探—— OECD〈算法与合谋〉报告介评》(下),载《竞争政策研究》2017年第6期。也有学者认为反垄断法规制算法默示共谋是一把双刃剑(39)参见李丹:《算法共谋:边界的确定及其反垄断法规制》,载《广东财经大学学报》2020年第2期。,包容审慎的规制理念能给平台经济和算法技术创新留足成长空间与时间。三是部分学者建议对算法默示共谋采用“强干预”的规制理念(40)参见陈兵:《因应超级平台对反垄断法规制的挑战》,载《法学》2020年第2期。,基于算法默示共谋的复杂性与危害性,反垄断执法机构应强化规制,建立科学、规范、有序的算法管控体系(41)参见朱巧玲、杨剑刚:《算法陷阱与规制跨越》,载《经济学家》2022年第1期。,同时应引人“保护性预防规制”来防范平台算法垄断带来不可挽回的风险。(42)参见陈景辉:《捍卫预防原则:科技风险的法律姿态》,载《华东政法大学学报》2018年第1期。

三种规制理念的冲突从本质上而言体现了对反垄断规制的度的把握。反垄断规制的度是指对规制广度与规制深度的衡量,以选择合适时机和有效手段进行规制。规制广度的实现主要是对事前、事中和事后规制阶段的平衡,规制深度主要依赖于规制手段的效果。“不干预”的规制理念主张事前、事中和事后皆不干预;包容审慎的规制理念则过分依赖于事后规制,强调采用行为性救济等柔性手段对算法默示共谋进行事后惩戒;“强干预”的规制理念则更注重事前和事中规制,但偏向于采用结构性救济等刚性手段对算法默示共谋进行事后规制。

2.包容审慎理念的不适时宜

由于“不干预”的规制理念难以回应市场失灵的情形,“强干预”的规制理念又可能损害市场效率与创新,而包容审慎理念强调以保护创新和效率为目标,要求规制算法默示共谋秉持中性态度,进行有限干预或谨慎干预(43)参见张素伦:《互联网背景下反垄断法实施理念研究》,载《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2016年第4期。,从而避免或减少错误成本。(44)See Geoffrey A.Manne &Joshua D.Wright,Google and the Limits of Antitrust:The Case against the Case against Google,34 Harvard Journal of Law &Public Policy 1,9(2011).因而众多学者支持采用包容审慎理念规制算法默示共谋,然从规制广度和规制深度来看,包容审慎的规制理念已不再是规制算法默示共谋的最佳选择。

从规制广度方面来看,包容审慎的规制理念要求反垄断执法机构秉持谦抑的规制态度,以促进市场创新,提升市场效率,但这可能导致对算法默示共谋的事前、事中规制缺位,事后规制失灵的情形。首先,算法默示共谋具有极强的隐蔽性和极高的技术性,坚持包容审慎的规制理念可能导致出现执法缺位、执法不作为、被动执法等情形,从而造成算法默示共谋的事前、事中规制形同虚设,难以有效预防算法默示共谋。其次,包容审慎的规制理念导致对算法默示共谋过分依赖事后规制,但算法默示共谋的事后认定难度较大,且即便在算法默示共谋的负向效果发生后及时引入规制,损害结果也难以予以矫正和恢复。囿于平台企业拥有数据优势和算法优势,反垄断执法机构面临信息不对称和工具失灵的困境,在此困境下证明算法默示共谋的存在并分析其竞争效果实属不易。比如在欧盟调查谷歌案件中,谷歌利用搜索算法实现自我有待,监管机构需分析超过17亿条搜索数据。(45)参见邓志松、戴健民:《数字经济的垄断与竞争:兼评欧盟谷歌反垄断案》,载《中国市场监管研究》2017年第10期。规制难度的增大也将导致调查周期长、执法成本高、救济不及时,难以对消费者和中小经营者利益实现有效保护。

从规制深度方面来看,算法默示共谋隐蔽性强、技术性高且危害性大,这对规制手段的多元性与科学性提出了更高的要求,然在包容审慎理念的指引下,执法机构对算法默示共谋的规制手段过于单一落后,难以对其进行有效预防与救济。就规制手段的单一性而言,针对算法默示共谋,反垄断执法机构偏向于采取调查、承诺、下架、整改等事后行为性救济方式,此种行为性救济方式较为单一,只能抑制算法默示共谋的进一步损害,难以起到主动的预防作用。而欧美等国则注重规制手段的多元性,以实现对算法默示共谋的主动性规制。例如美、英、澳等国皆设有专门部门和团队来负责算法竞争政策研究,积极对算法默示共谋等问题开展市场调研和提出建议,以为执法实践提供指导。(46)参见韩伟:《算法合谋反垄断初探——OECD〈算法与合谋〉报告介评》(下),载《竞争政策研究》2017年第6期。就规制手段的落后性而言,反垄断执法机构采用以人力为主的规制手段,难以实现对算法默示共谋进行及时、有效的规制。传统的规制手段虽具寸善片长,但面对具有强隐蔽性和高技术性的算法默示共谋,无疑是策驽砺钝。执法手段的落后也会导致执法效率的下降与执法积极性的降低,而采用先进的规制手段则会事半功倍。例如,韩国公平贸易委员会通过“操纵投标指标分析系统(BRIAS)”筛选采购投标数据,在若干场合成功发现操纵投标的阴谋。总之,在包容审慎理念的指引下,反垄断执法机构未必能及时更新与丰富规制手段,这也导致对算法默示共谋的规制更为被动且效果甚微。

综上,在规制算法默示共谋时,适用包容审慎的规制理念难以在规制广度上实现事前、事中和事后阶段的有效平衡,也难以在规制深度上提升规制手段的效果,因而有必要对算法默示共谋的规制理念作出适应性调整。

三、算法默示共谋反垄断规制的理念嬗变

既然包容审慎的规制理念不再适合于规制算法默示共谋,到底采用何种理念规制算法默示共谋发人深省。通过对欧美算法默示共谋反垄断规制理念的梳理,以便为我国规制理念的调整提供参考,再结合我国算法默示共谋反垄断规制的实际需要,从而确立算法默示共谋的反垄断规制理念。

(一)欧美的算法默示共谋反垄断规制理念

欧盟在数字经济反垄断规制中一直扮演“急先锋”的角色,其采用“强干预”的理念规制算法默示共谋,不仅探索新的规制规则和工具,也积极开展市场研究和执法活动,并将规制“关口”不断前移。例如,在立法方面,欧盟于2018年颁布《通用数据保护条例》(GDPR)提出“设计合规”的要求,被视为阻止算法默示共谋的重要工具。德、法两国在2019年发布《算法与竞争》报告,分析了算法默示共谋可能带来的垄断风险,并提出规制建议。(47)The Bundeskartellamt and the Autorité de la concurrence,Algorithms and competition law,(Nov.6,2019),https://bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Berichte/Algorithms_and_Competition_Working-Paper.pdf?__blob=publicationFile &v=5.2020年欧盟委员会又相继发布了《数字服务法(草案)》(DigitalServiceAct)和《数字市场法(草案)》(DigitalMarketsAct),进一步规范平台企业的算法透明度要求和算法问责机制。(48)See Chirico Filomena,Digital Markets Act:a Regulatory Perspective,12 Journal of European competition law &practice 493,495(2021).在执法方面,欧盟对平台企业处罚也“毫不手软”。2017年,欧盟委员会针对谷歌在购物服务上利用算法优势实施的违法行为,对其罚款24.2亿欧元。(49)《欧盟罚款谷歌事件》,载https://wiki.mbalib.com/wiki/欧盟罚款谷歌事件?from=timeline。在Eturas案、ASUS案、Pioneer案、Philips案中,欧盟对平台企业实施的算法默示共谋行为的认定进行了相应完善,采用垄断协议规制制度与共同市场支配地位制度相结合的双重规制模式。欧盟之所以对算法默示共谋采用“强干预”的规制理念,其主要原因在于欧盟缺乏本土大平台企业,反垄断执法对象主要是中美的超级平台企业,且执法力度大、调查范围广,其重要目的是为本土平台企业创造发展空间,保护本土消费者利益。

与此同时,美国对算法默示共谋的规制理念也有所调整。以莉娜·汉(Lina Khan)为代表的新布兰代斯学派将超级平台企业视为对美国当前反垄断的最大挑战之一,主张对算法默示共谋等数字经济垄断行为采取相对严厉的反垄断执法(50)See Lina M. Khan,The New Brande is Movement:America’s Antimonopoly Debate,9 Journal of European Competition Law &Practice 131,131-132(2018).,强调注重个体在经济活动中的平等参与,并且关注再分配的公平。(51)参见吴汉洪、王申:《数字经济的反垄断:近期美国反垄断领域争论的启示》,载《教学与研究》2020年第2期。在新布兰代斯学派影响下,美国也积极调整对算法默示共谋的反垄断规制理念,但这种调整更多体现在立法方面。立法方面,美国在2021年推出《美国选择与创新在线方案》(AmericanInnovationandChoiceOnlineAct)后,2022年又出台了《2022年算法问责法案》(AlgorithmicAccountabilityActof2022),旨在强化对算法自动化决策和透明度的监督,预防和制止算法默示共谋行为。执法方面,美国虽出现了Topkins案、Uber案等算法默示共谋案例,但对算法默示共谋规制一直采用垄断协议制度的单一规制模式,对其国内企业的算法默示共谋行为大多“视若无睹”,偶尔处罚也是“小打小闹”,并未动及这些企业的根本,例如谷歌、亚马逊、苹果、微软等平台企业通过算法和数据优势在全球范围内谋取垄断利润。与欧盟相反,美国反而利用超级平台所拥有的算法技术优势打压国外企业,包容超级平台企业实施的默示共谋行为,严重影响了他国平台企业的持续健康发展。

概言之,虽然欧盟和美国皆加强对算法默示共谋的规制,但欧盟和美国在规制强度上截然不同。欧盟采用“强干预”的规制理念,而美国则是在温和的规制理念之上适度加强规制,实则仍然实施温和的规制理念,这显然与欧盟、美国本土国情有着密不可分的关系。欧盟本土并没有类似美国谷歌、亚马逊等在全球拥有支配地位的平台企业,其重在规范国外超级平台企业,以保障本土企业和消费者利益;而美国则既要保证本土超级企业的持续发展,也要防止本国消费者和中小企业受到超级企业的剥削。我国在借鉴欧盟和美国经验时,应该有国际竞争的战略思维,灵活掌握规制的深度和广度,从而既保证国内数字经济的公平竞争和健康发展,又推动平台企业积极参与国际市场的竞争。

(二)由“包容审慎”向“强干预”的理念转变

目前包容审慎的反垄断规制理念已无法完全适应规制算法默示共谋的需求,对算法默示共谋的包容可能导致事前、事中规制空缺,对算法默示共谋的谨慎也可能导致对算法默示共谋的规制较为被动。包容审慎的理念甚至可能成为损害竞争效率、创新发展和消费者福利的观念缺口。我国反垄断规制理念的确立应立足于本国国情,涵盖对反垄断法效率、自由和公平等多元目标价值的诉求,符合对算法默示共谋等数字经济垄断行为的规制需要。从现有的数字市场格局和国际竞争格局来看,我国数字经济逐渐步入寡头垄断格局,算法默示共谋也并非数字经济的个例问题,而是经营者滥用算法实现垄断利益的普遍存在。包容审慎的规制理念将极大可能造成“假阴性”错误,导致垄断乱象愈演愈烈,市场竞争秩序遭受结构性破坏。因而有必要调整规制理念以加强对算法默示共谋的规制,此种调整或许会被认为是激进甚至冒进的,甚至可能出现“假阳性”错误,但却是回应当下实践的最佳选择。即便个案执法产生偏差,也可以及时采取纠正措施,并可积累对算法默示共谋的规制经验。(52)参见吴宏伟、胡润田:《互联网反垄断与“双边市场”理论研究》,载《首都师范大学学报(社会科学版)》2014年第1期。因此,可将包容审慎的规制理念调整为“强干预”的规制理念,“强干预”的规制理念并非单纯理解为对算法默示共谋事后处罚力度的加强,而是对规制广度和规制深度的动态、科学调整。基于此,才能加强对算法默示共谋的事前预防、事中控制和事后惩戒,规范平台企业的算法使用行为,促进算法技术的创新和应用,保护消费者利益和中小企业利益,推动数字经济可持续发展,

“强干预”的规制理念要求反垄断规制应适当由效率价值向公平价值倾斜,由单纯依靠事后处罚的范式,转向构建事前、事中和事后规制并重及法律和技术共治的规制范式。(53)参见杨东:《论反垄断法的重构:应对数字经济的挑战》,载《中国法学》2020年第3期。在“强干预”的规制理念指引下,反垄断执法机构需规范平台企业的算法设计与使用行为,主动预防和制止算法默示共谋行为,从而打破“再发展—再垄断—再处罚”的治乱循环。此外,“强干预”的理念也是未来数字经济执法的重点和依归。反垄断执法机构需创新和丰富规制手段,以加强对算法默示共谋的规制。创新规制手段要求摆脱以传统人力为主的规制手段,借助技术规制技术,以解“巧妇难为无米之炊”的窘境。丰富规制手段要求反垄断执法机构注重规制手段的多元化,以实现“拔本塞源”之效。具言之:

一方面,“强干预”的规制理念要求反垄断执法机构充分利用技术手段,在尊重效率价值的前提下加强对算法默示共谋的事前预防、事中控制。首先,“强干预”的规制理念并非禁止企业算法设计与使用行为。相反,还应积极鼓励平台企业研发及采用对算法的反制技术,以降低算法对市场竞争之负面影响。(54)参见江山:《大数据语境下卡特尔发现的范式转换》,载《当代法学》2019年第2期。其次,反垄断执法机构应变被动为主动,设立专门部门,优化人员结构,积极、科学、合法地对算法默示共谋开展调查和研究,并对经营者的算法机制进行代码审查和运行模拟分析。(55)See Ariel Ezrachi &Maurice E.Stucke,Two Artificial Neural Networks Meet in an Online Hub and Change the Future (of Competition,Market Dynamics and Society),Oxford Legal Studies Research Paper (July 1,2017),https://ssrn.com/abstract=2949434 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2949434.这不仅可为具体反垄断案件审查提供证据支持,也能形成预防和制止算法默示共谋的技术性干预手段和科学有效的规制方案。最后,反垄断执法机构可借助技术工具,及时发现并制止算法默示共谋行为,实现算法默示共谋的事中控制。譬如,执法机构可利用大数据资源和经济分析方法设计算法共谋检测工具,提前预防算法默示共谋行为。(56)参见杨文明:《算法时代的垄断协议规制:挑战与应对》,载《比较法研究》2022年第1期。在必要情况下,还可借助价格监管系统,引入最高价格监管,以防经营者达成默示共谋损害价格机制。

另一方面,“强干预”的规制理念要求调整算法默示共谋行为认定和责任认定标准,从而加强事后规制以实现实质公平。第一,对算法默示共谋的行为认定需不拘泥于形式,尝试从多途径认定算法默示共谋,灵活利用不同类型的间接证据证明“合意”或“共同性”,适用优势证据标准而非高度盖然性证据标准,合理分配举证责任,以实现对算法默示共谋行为的实质认定。第二,逐渐构建算法披露机制,以法律与技术手段相结合的方式,为执法和司法认定提供证据支持。例如,反垄断执法机构可借助反向控制器技术(57)反向控制器技术(black box tinkering)在于使规制机构运用计算机专业知识,了解算法的运行机制和带来的实际市场效果,通过反向追溯技术认识某一特定算法的整体运行机制,曝光算法背后隐藏的可能妨碍市场竞争的程序。对算法机制进行审查,通过反向工程算法解密算法背后的决策过程。(58)参见曾雄:《人工智能时代下算法共谋的反垄断法规制》,载《网络法律评论》2016年第2期。第三,责任确立和分配需合理公正。应续造反垄断责任从而将算法提供者纳入责任主体,并严格区分与落实提供者与使用者责任。如果存在明确证据证明算法默示共谋具有实质性排除、限制竞争目的或效果时,反垄断执法机构需对共谋者进行处罚。同时,对于实质损害市场竞争和消费者利益的算法默示共谋行为,反垄断执法机构应增大处罚力度。

四、算法默示共谋反垄断规制的制度完善

在“强干预”的理念下,除需积极利用技术手段加强对算法默示共谋的事前预防和事中规制外,还可以灵活利用多途径认定算法默示共谋、利用间接证据证明“合意”或“共同性”、合理分配提供者和使用者的责任,以完善算法默示共谋反垄断法规制的具体制度。

(一)尝试利用多途径认定算法默示共谋

认定算法默示共谋需不受限于形式主义与法条主义,而应注重多措并举以求实质规制。建议在认定算法默示共谋时应以协同行为制度为主,以共同市场支配制度为辅。

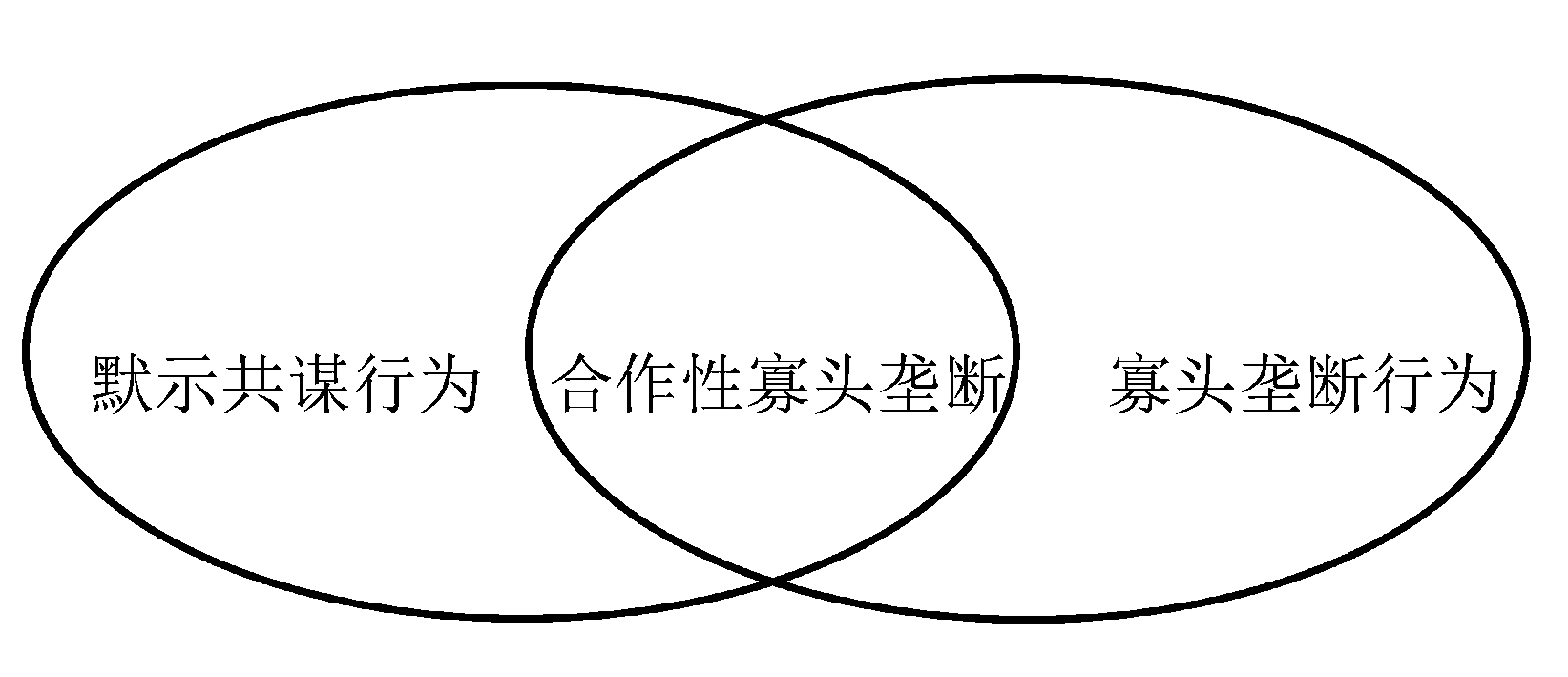

首先,有必要厘清默示共谋行为与寡头垄断行为的关系,方能匹配合适的制度对其进行规制。对于默示共谋行为,我国反垄断法主要采用协同行为制度进行规制,但对于是否适用共同市场支配制度存有疑虑,即寡头垄断行为与默示共谋行为的关系尚未有定论。如若默示共谋行为属于寡头垄断行为,则可适用共同市场支配地位制度予以规制;如若默示共谋行为不属于寡头垄断行为,则不可适用。对于两者之间的关系,争议由来已久。例如,特纳认为寡头垄断行为与共谋行为存在本质区别,不应受到反垄断法的规制;(59)See Donald F.Turner,The Definition of Agreement under the Sherman Act:Conscious Parallelism and Refusals to Deal,75 Harvard Law Review 665,681(1962).波斯纳则认为寡头垄断行为属于默示共谋;(60)参见理查德·A.波斯纳:《反托拉斯法》,孙秋宁译,中国政法大学出版社2003年版,第110页。霍温坎普则认为合作性寡头垄断属于默示共谋行为,但非合作性寡头垄断是单方行为。(61)寡头垄断包括合作性寡头垄断(cooperative oligopoly)和非合作性寡头垄断(non-cooperative oligopoly)。非合作性寡头垄断更类似于古诺模型,非合作性寡头垄断的确是单方行为,不是合作性的,不属于默示通谋;合作性寡头垄断是指使得企业能够达到利润最大化的垄断者同等价格水平和产出水平的手段。想要达成合作性寡头垄断,企业需要采用一些人为的方来改变信息的传播方式、交易发生方式,合作性寡头垄断则属于默示共谋,虽然在达成通谋的过程中当事人之间不一定发生了意思表示一致,但双方的决策显然具有相互依赖性。参见赫伯特·霍温坎普:《联邦反托拉斯政策——竞争法律及其实践》,许光耀、江山、王晨译,法律出版社2009年版,第171、181页。之所以寡头垄断行为与默示共谋行为难以区分,其主要原因是两者存有交叉(如图1所示),且对意思联络难以清晰区分。默示共谋行为多发生于寡头垄断市场,且默示共谋行为与寡头垄断行为的行为结果相似,都表现为平行行为(62)平行行为,是指市场主体之间在没有任何沟通的前提下做出的相同或相似的市场行为。参见郭宗杰:《反垄断法上的协同行为研究》,载《暨南学报(哲学社会科学版)》2011年第6期。,但两者也有所不同,默示共谋也不一定发生在寡头垄断市场。例如,算法的应用能扩大默示共谋的达成范围,使得默示共谋也可产生于竞争性市场;默示共谋行为是意思一致的一致性行为,合作性寡头垄断行为由于存在意思联络,可归属于默示共谋行为,但非合作性寡头垄断行为并不存在意思联络,与默示共谋行为存在区别。概言之,默示共谋行为与寡头垄断行为存在竞合,适用协同行为制度或共同市场支配地位制度认定算法默示共谋皆有一定的合理性,但需避免陷入主观意思联络的区分窠臼,跳脱非此即彼的认定桎梏。

图1 寡头垄断行为和默示共谋行为对比图

其次,在利用协同行为制度对算法默示共谋进行认定时,鉴于在不同场景下证明意思联络的难度不同,需灵活结合行为主观特征和客观特征的间接证据,针对性地确立两种证明方法:一是如若能够以信息传递为起点证明默示共谋时,则可直接以交流证据推定“意思一致”。例如在轴辐类算法共谋中,由于纵向层面的信息传递在先,可通过交流证据来推定横向层面上的共谋意图。二是如若难以利用主观证据证明时,则可以平行行为为起点证明,需通过行为证据与便利行为证据、市场结构证据和交流证据之间的相互补强与印证,厘清其关联关系与累积效果,以证明算法默示共谋“合意”的存在。例如在预测类算法共谋和自主学习类算法共谋中,通过其他类型的证据来证明经营者共同实施该行为的或然性,从而推断共谋行为的“合意”。

最后,共同市场支配地位制度能在垄断协议无法发挥作用的领域发挥补缺功能,如若寡头垄断结构下利用协同行为制度难以认定算法默示共谋时,可借助于共同市场支配地位制度。首先,共同市场支配地位制度对市场结构有严格要求,鉴于市场份额标准的单一性,建议可从市场结构、产品同质化程度以及相关市场的透明度来分析判断是否具有支配地位,以改善传统以市场份额为核心的单一推定标准。其次,共同性强调内部的相互依赖关系,需通过考察经营者之间的经济联系及其稳定性等因素,综合判断经营者之间是否存在“共同性”。

(二)构建利用间接证据证明“合意”或“共同性”的证明路径

在“强干预”的规制理念指导下,需灵活利用不同类型的间接证据以形成证明方法,确立优势证据标准以提升对算法默示共谋认定的科学性,同时也需合理配置举证责任以提高对算法默示共谋认定的准确性。

在证明方法上,需根据具体情形灵活利用间接证据。如若存在信息交流证据,则可通过分析交流证据,如是否存在共谋邀请信息、是否存在价格交换信息、信息交流的频率和交换信息的数量等,来直接推定协同行为的“合意”。如果该类证据能够形成证据链或证据环,则可推定算法默示共谋“合意”的存在。若信息交流证据很难获得,则可利用反证的方法,即从客观行为入手,经营者之间是否存在“合意”或“共同性”,取决于平行行为是否属于正常市场行为以及共谋者能否对平行行为作出合理解释。换言之,即通过比较市场结构证据、便利行为证据和行为证据能否明显一致地指向共谋,从而形成证据链或证据环,以推定“合意”或“共同性”的存在。

在证明力上,确立优势证据标准。鉴于算法默示共谋的证据较难取得,在“强干预”的规制理念指导下,应适用优势证据标准而非高度盖然性证据标准,降低对算法默示共谋的证明难度,提高对算法默示共谋认定的科学性,实现对算法默示共谋的实质规制。适用优势证据标准并非遵从主观臆断,而是建立在有效经验和科学方法上的综合判断基础上。对算法默示共谋的证明需通过经济分析来获得可靠的证据,以分析竞争效果、权衡行为利弊。(63)参见金善明:《中国平台经济反垄断监管的挑战及其应对》,载《国际经济评论》2022年第3期。经济学家通过对达成默示共谋的条件或因素不断进行总结,形成了体系化的证明因素和条件,因其具备严密的逻辑性可构成有证明力的经验基础(64)参见江山:《反垄断法上协同行为的规范认定》,载《法商研究》2021年第5期。,例如,波斯纳提出的“有利于通谋的市场条件”和“经济因素”、科瓦契奇提出的“超级附加因素”等。简而言之,经济学对共谋条件或因素的研究构成了认定默示共谋的有效经验依据。在此基础上,可按照盖然性对单一类型证据进行排序,并择取盖然性较高的间接证据作为主要证据,通过其他类型的间接证据对主要证据进行补充印证,再考量间接证据的整体证明力,以达到明显优势证据标准。

在举证责任上,合理分配举证责任。从协同行为路径认定算法默示共谋时,需采用举证责任部分倒置。原告承担意思联络和平行行为的初步举证责任,而由被告对未达成合意和未达到排除、限制竞争效果承担证明责任。从共同市场支配地位路径认定算法默示共谋时,需适当增加原告的举证责任,减轻被告的举证责任。原告不仅需提供支配地位的初步证据,还需提供共同性和平行行为的初步证据,被告需对不具备共同性和不具有排除、限制竞争效果承担举证责任,以便平衡双方举证责任。值得强调的是,对于证明不存在“合意”或不具有“共同性”,往往需要对算法机制的设计原理和运行流程进行解释,被告往往掌握更多更准确的证据,因而由其承担主要的证明责任更为合理。(65)See Andrew Selbst &Julia Powles,Meaningful Information and the Right to Explaination,7 International Data Privacy Law 233,240-241(2017).这不仅能缓解原告和被告之间的信息不对称,提高执法司法的准确性,也能明确涉嫌经营者对算法机制的合理设计和使用义务,要求经营者主动避免默示共谋的发生,加强算法机制的合规审查。(66)参见剌森:《算法共谋中经营者责任的认定:基于意思联络的解读与分析》,载《天津财经大学学报(现代财经)》2022年第3期。

(三)合理分配提供者和使用者的责任

在技术迅猛发展的今日,“算法中心主义”尚无法取代“人类中心主义”,算法无法替代经营者承担反垄断责任。在算法默示共谋被认定为协同行为或滥用共同市场支配地位行为时,相关主体需对其损害承担反垄断责任。

在责任主体方面,反垄断责任应由最可能产生风险或控制风险的市场主体承担,算法提供者和算法使用者都可能造成共谋风险,只是在不同的默示共谋场景下所发挥的作用各有区别。算法提供者与算法使用者不仅仅是单纯的算法产品交易关系,也可能是默示共谋的“主谋”“帮助犯”,其至少在积极参与或促成默示共谋风险时需承担责任,因而将提供者纳入算法默示共谋的共同责任主体尤为必要,这不仅有利于实现事后规制的有效性,也符合“强干预”理念对公平价值的要求。由于我国新《反垄断法》的法律责任设计未明确涵盖提供者,因而需要通过续造反垄断法的法律责任,将提供者和使用者纳入反垄断法的责任主体。

在责任分配方面,当算法的使用者或提供者需要共同承担责任时,为追求责任分配的实质公平,可按照控制程度和获益结构分配提供者和使用者的反垄断责任。控制程度可以衡量不同主体对算法机制是否具有事实上的控制力,包括算法机制本身是否具有损害消费者的目的、哪些主体对算法机制实际控制等。获益结构可以权衡哪些主体可凭借共谋获益以及获益大小。一般而言,责任主体对算法机制的控制程度越高,凭借算法默示共谋获益就越多,其承担的责任也越重,但这不具有绝对性,可在综合分析各责任主体行为事实和行为性质的基础上,公平公正地分配共谋者责任。例如,在Uber案中,Uber作为算法提供者对算法机制具有事实上的控制力,其制造了默示共谋风险,并享受由默示共谋带来的主要利益,因而由其承担主要责任无可厚非。此种责任分配结构有助于落实“强干预”理念对算法默示共谋行为的威慑和制裁作用,促使算法提供者和规范者规范算法设计和服务,并积极履行注意义务。

结 语

算法默示共谋是数字经济反垄断的新型难题,虽然其已引起我国理论界与实务界的重视,但当前关于是否规制、如何规制算法默示共谋的观点大相径庭,执法与司法规制仍处于缺位状态,究其根本,源于现行的规制理念和规制制度难以应对算法垄断难题。为有效规制算法默示共谋,结合欧盟对算法默示共谋的反垄断经验和本国国情需要,需调整包容审慎的理念为“强干预”的规制理念,以实现对算法默示共谋规制广度和规制深度的有效调适,构建事前、事中和事后规制并重、法律与技术共治的规制体系。在规制制度方面,行为认定应不拘泥于形式,以协同行为制度为主,以共同市场支配地位制度为辅,同时在证明方法上,需灵活利用间接证据认定“合意”或“共同性”,确立以信息传递为起点利用交流证据直接推定“意思一致”、以行为证据为主并结合其他类型证据反证存在“合意”或“共同性”的两种证明方法。在证明力上需确立优势证据标准,需以经济学对共谋条件或因素的研究为经验基础,按照盖然性对不同类型的间接证据进行排除,通过相互补充印证,发掘整体证明力。在证明责任上需合理分配举证责任,协同行为路径需采用举证责任部分倒置,共同市场支配地位路径需适当增加原告的举证责任、减轻被告的举证责任。最后,反垄断法需将算法机制的提供者纳入责任主体,并按照控制程度和获益结构合理分配提供者和使用者的责任。