我国洗钱犯罪发展动向与侦查策略应对

2023-10-14胡向阳张静茹

胡向阳,张静茹

近年来,我国洗钱犯罪呈现高发态势,地域由东南部地区向西部内陆地区转移蔓延,跨境跨域洗钱犯罪活动加剧,金融领域、监管薄弱行业、特种行业关联洗钱犯罪突出,新兴产业洗钱犯罪威胁严重,网络虚拟空间成为洗钱犯罪的“高发区”,虚拟货币洗钱交易频繁,非法洗钱资金流量巨大。对洗钱犯罪的监管、侦破较为困难,具体表现为:一方面,“自洗钱”犯罪行为突出,帮助犯罪行为与共犯行为交叉重叠,造成监管困难,侦破阻碍大;另一方面,洗钱犯罪活动存在侦查线索发现筛选难、立案追诉判决难、犯罪行为分离认定难等问题。因而,加强对洗钱犯罪活动现状、规律、特点的研究,进而采取有效的侦查打击策略是当务之急。

一、我国洗钱犯罪的发展动向

当前,我国洗钱犯罪活动急剧上升趋势得到一定遏制,但仍呈现高发态势,同时隐蔽性增强。从洗钱的形式来看,洗钱犯罪行为样态增多,“自洗钱”行为行为的隐匿性较强(1)参见王新:《自洗钱入罪后的司法适用问题》,载《政治与法律》2021年第5期。,犯罪率呈上升趋势,但因各国数字虚拟货币监管政策收紧和打击力度加大,通过数字虚拟货币洗钱的犯罪活动则呈下降趋势;从洗钱犯罪发生地区分布来看,主要集中在东部、东南和西南经济发达地区、沿海沿边地区,并逐渐向内陆经济欠发达地区蔓延,跨域跨境洗钱犯罪活动加剧;从洗钱犯罪活动涉及的行业或领域来看,金融领域从业人员和监管薄弱行业、特种行业等领域内的关联性洗钱犯罪活动突出;从洗钱犯罪活动涉及的“上游犯罪”来看,《刑法修正案(十一)》规定的七种犯罪尚不能完全覆盖;从洗钱犯罪活动的手段和方式来看,手段多样性和方式隐蔽性增强,“线上”与“线下”洗钱方式紧密结合,“合法”方式掩盖“非法”目的的洗钱行为趋势明显,“境外”与“境内”勾连洗钱方式加剧。

(一)洗钱犯罪样态增多,犯罪率攀升较明显

2021年3月最高人民检察院、中国人民银行联合发布的6个惩治洗钱犯罪典型案例显示,当前我国洗钱犯罪与其他犯罪不断交织、渗透,洗钱手段、方式持续叠加、更替,洗钱犯罪关联行为范围扩大,洗钱上游犯罪类型明显增加(2)参见罗曦:《关于最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例的解析》,载《人民检察》2021年第20期。,帮助、协助和主动参与洗钱犯罪活动增多,共同犯罪形式与数量上升较快,洗钱犯罪中帮助行为转化为实行行为特征显明。对已发布的典型案例进行分析,发现与洗钱犯罪关联紧密的常见、多发和突出犯罪主要集中于黑社会性质组织犯罪、集资诈骗犯罪、毒品犯罪、金融诈骗犯罪、贪污贿赂犯罪及破坏金融管理秩序类的犯罪。洗钱犯罪呈现洗钱手段合法化、洗钱形式隐秘化、洗钱范围扩大化、洗钱资金转移秘密化等特征,利用网络空间、虚拟货币、赌博游戏、社交平台等方式实施洗钱犯罪已形成组织化、规模化和产业化特征,洗钱犯罪行为的关联性犯罪几乎覆盖了我国刑法中的财产类犯罪、金融类犯罪和职务类犯罪的大部分罪名。(3)张军:《最高人民检察院工作报告——第十三届全国人民代表大会第五次会议上》,载最高人民检察院网站,https://www.spp.gov.cn/spp/gzbg/202203/t20220315_549267.shtml,2022年11月11日访问。

全国检察机关办理洗钱犯罪案件的数据显示,2018年1月1日至2022年12月31日期间,洗钱犯罪活动仍呈逐年上升态势,且发案比例较高,严重损害社会治安秩序和金融管理秩序。数据表明:2020年,全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人,提起公诉707人,较2019年分别上升106.5%和368.2%(4)《最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例》,载最高人民检察院网上发布厅,https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202103/t20210319_513155.shtml#1,2022年9月15日访问。,2021年,检察机关起诉洗钱犯罪1262人,同比上升78.5%,起诉非法买卖电话卡和银行卡、帮助提款转账等犯罪12.9万人,是2020年的9.5倍。2022年,起诉洗钱犯罪4713人,同比上升273.4%。(5)参见2021年、2022年和2023年最高人民检察院工作报告,载最高人民检察院网站。

2020年,我国将区块链纳入“新基建”行列,成为我国信息基础设施建设中的“新型”基础设施。区块链技术具有去中心化、数据不可篡改性和非对称加密算法三大特征(6)参加马永强:《区块链金融的刑法风险与规则之治》,载《重庆大学学报(社会科学版)》2021年第3期。,是数字时代金融领域不可分割的组成部分。区块链技术围绕加密货币金融实践展开,广泛应用于数字加密货币,我国央行也已加速推进数字货币试点,先后在深圳、苏州、北京等地试点数字人民币钱包、DC/EP支付系统、央行数字货币应用场景等(7)参见PeckShield(派盾)公司2021年1月发布的《数字货币反洗钱研究报告(2020年度报告)》。。然而,数字货币的自身特征导致虚拟数字货币犯罪的风险增大,虚拟货币“挖矿”导致的能源消耗、环境污染、网络资源紧张等后果严重扰乱了正常的金融秩序(8)2021年9月3日,国家发展改革委等十一部门印发《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》(发改运行〔2021〕1283号),对虚拟货币“挖矿”活动做出界定,并明确指出虚拟货币“挖矿”能源消耗和碳排放量大,对国民经济贡献度低,各地已有项目有序退出,不再增加新的项目审批。,虚拟数字货币洗钱犯罪案件处于高发期。

自2021年9月24日我国宣布虚拟货币为“非法代币”以来(9)2021年9月15日,中国人民银行、中央网信办会同十部门下发了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(银发〔2021〕237号)文件,明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位;虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动;境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动及参与虚拟货币投资交易活动存在的法律风险。,比特币、以太币、泰达币等虚拟货币大量交易的国际虚拟货币交易平台即宣布停止在我国大陆地区涉及虚拟货币的所有业务。随着我国最严数字货币交易监管法律法规的颁行,虚拟数字货币监管进入常态化。同时,美国、欧盟、新加坡等国家和地区也进一步加大了对虚拟数字货币的监管力度,如美国的《基建法案》、欧盟的《加密资产市场监管规则》及新加坡的《支付服务法》,均对虚拟数字货币交易主体资格、交易数量、交易金额等作出了明确规定,这些国家和地区虽未明确宣布虚拟货币非法或禁止虚拟数字货币交易等相关业务,但已意识到虚拟数字货币带来的风险,因而加大了对虚拟数字货币的监管和管制。虚拟数字货币所具有的去中心化、多链路协议、智能链路协议、跨层协议、协议边界模糊等特点,加之快速扩张的跨链桥,使得虚拟数字货币满足了资本市场对巨量资金的需求,“嫁接代币”的帮助行为催生了虚拟数字货币级量增长,致使去中心化金融(DeFi)市场规模呈抛物线式递增,智能合约中的总锁仓值(TVL)显现爆炸性增长,DeFi市场隐藏的安全问题凸显,利用“嵌套交易所”“混合交易所”和“P2P”等虚拟数字货币平台洗钱的犯罪活动加剧(10)参见PeckShield(派盾)公司2022年1月发布的《2021年度数字货币反洗钱暨 DeFi行业安全报告》。。由于我国加大了虚拟货币监管力度,切断了虚拟货币在国内的流通通道,使得利用虚拟货币实施的洗钱、赌博、诈骗、非法集资、传销等犯罪活动得到有效控制,然而,这也促使“黑灰产业”向更为隐蔽的领域转向,如不做 KYC 认证的 C2C 洗钱通道、“嵌套交易所”“混合交易所”及具有健全功能的大型金融利益集团等,“黑灰产业”洗钱犯罪活动数量上升。虚拟数字货币洗钱手段越来越复杂、多样、隐蔽,洗钱犯罪行为蔓延至网络犯罪活动中,追踪、打击、预防洗钱犯罪越发困难。

(二)洗钱犯罪地域性特征鲜明,跨境跨域洗钱犯罪活动猖獗

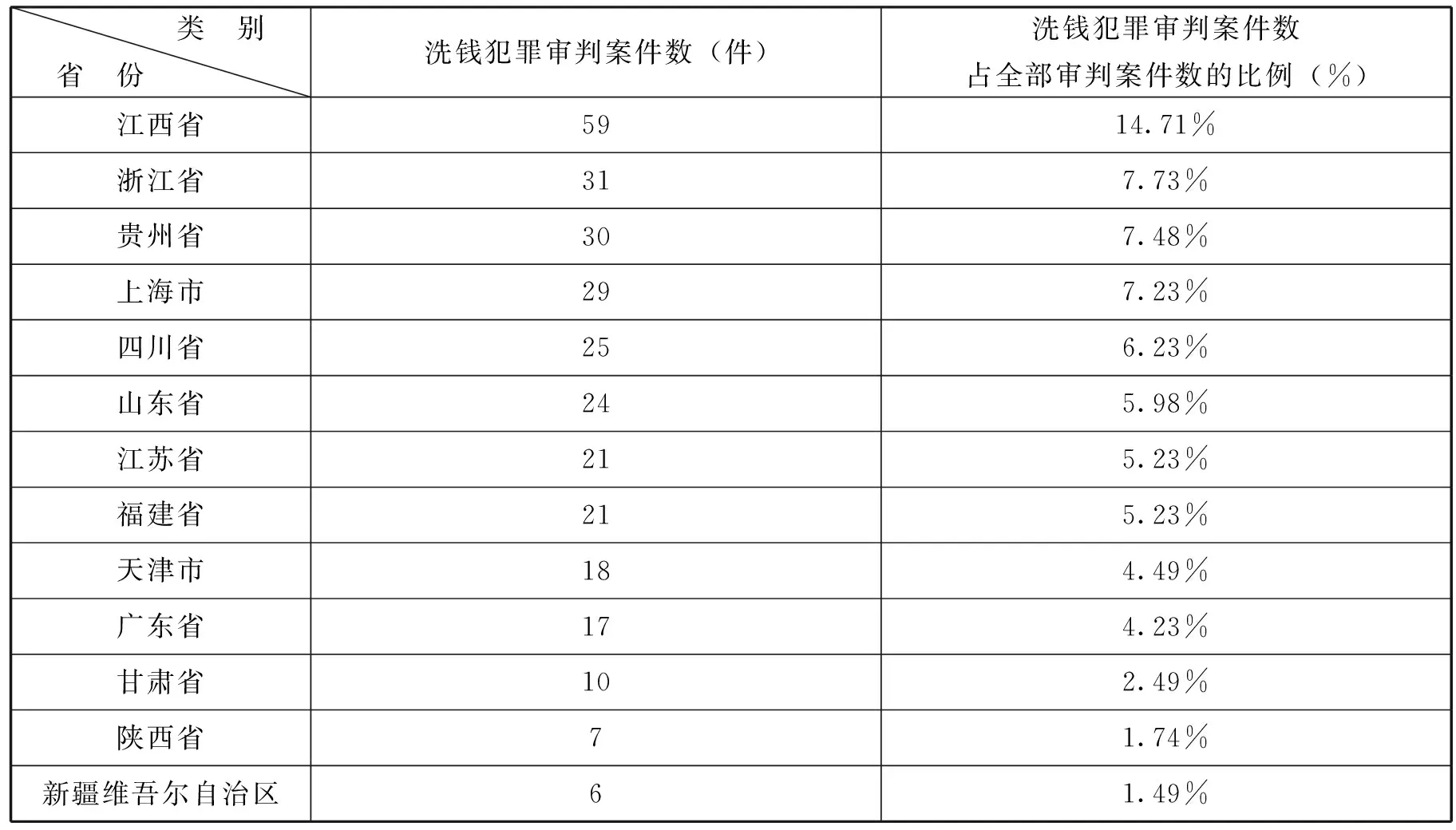

从近五年全国审判机关审理涉及洗钱犯罪的裁判文书可以看出,东部经济发达地区和沿海、沿边等区域仍然是洗钱犯罪的多发地区,跨区域洗钱犯罪活动猖獗。通过抓取“中国裁判文书网”中2018年1月至2022年12月全国审判机关审理洗钱犯罪案件的“发案地”数据,分析可见:当前,我国洗钱犯罪活动最为活跃的前十个地区依次为江西省、浙江省、贵州省、上海市、四川省、山东省、江苏省、福建省、天津市和广东省,均在我国东部、东南和西南地区。东北地区和西北地区活跃度较低,西北地区的甘肃省、陕西省和新疆维吾尔自治区位居西北地区洗钱犯罪的前三位(11)在“中国裁判文书网站”(https://wenshu.court.gov.cn/,2022年9月17日)检索2018年1月-2022年12月洗钱犯罪案件,共检索到一审判决书401份,涉及28个省、直辖市。(如表1所示)。同时,跨境跨域洗钱犯罪活动较以往洗钱犯罪更为猖獗,危害国家金融管理秩序,威胁国家经济、金融、社会等领域安全,致使国家整体利益受到严重损害。

表1 我国洗钱犯罪活动地区分布一览表

洗钱犯罪是一种具有跨国性、普遍性和极大危害性的金融犯罪行为。具有复杂性、国际性、专业性和危害性等特点,其复杂性不仅表现为“洗钱”的过程复杂,还表现为洗钱犯罪侦查追诉的复杂,由于洗钱行为要经过“处置”“离析”“融合”三个阶段,从而将犯罪违法所得合法化,使非法利益转变为合法收入,从根本上增加了侦破洗钱犯罪的困难。洗钱犯罪集团往往不会集中于一个国家或地区,而是分布在不同的国家和地区,形成跨国跨境跨域洗钱犯罪组织,且规模不断扩大,推进了洗钱犯罪组织的国际化。同时,洗钱犯罪专业化程度不断提高,洗钱犯罪人员不再局限于专业的犯罪组织成员,更多银行金融从业人员、律师、审计师、会计师及各类具有专业能力的人亦成为洗钱犯罪的积极参加者(12)参见江仁宝:《洗钱犯罪的特点与防治》,载《犯罪研究》2003年第5期。,洗钱犯罪的专业化程度令人瞠目。

从地域上来看,洗钱犯罪表现为东南部、沿海沿边等经济发达地区与西部经济欠发达地区交织的特点,总体呈现“东降西升”,同时东部沿海经济发达地区洗钱犯罪以更加隐蔽的方式开始向服务密集型产业聚集,如医疗保健、教育培训、企业改造、养老助孤助残等领域。早期洗钱犯罪多集中于东南部沿海沿边地区,主要以地下钱庄、地下赌场等形式存在,表现为将走私、贩毒、贪污、贿赂、赌博等违法犯罪所得转移出境,转为合法所得。近年来,洗钱犯罪逐步向西部内陆地区渗透蔓延,主要表现为通过营销传销、就业创业、网络直播、网络创业等形式,在民生领域实施犯罪,获取洗钱资本。出现这种现象的原因主要在于:其一,东南部经济发达地区洗钱犯罪监管体系日益完善,致使洗钱犯罪活动着手较为困难;其二,洗钱犯罪的关联犯罪向内陆不发达地区转移,尤其是“上游犯罪”向西部地区蔓延,洗钱犯罪活动加快移动;其三,相较东南部地区而言,西部地区反洗钱意识相对不足,防范和辨识能力较弱,其四,西部地区的监管环境相对较弱,洗钱犯罪实施较便利。

(三)洗钱犯罪活动向金融领域和非金融领域(准金融领域)渗透,从业人员洗钱犯罪活动加剧

近年来,金融机构从业人员利用其身份、职位、权限等便利条件实施的非法吸收公众存款、诈骗、违法放贷、职务侵占、行贿、受贿、挪用资金、贪污、非法经营等犯罪的数量呈现阶段性增高或降低。2018年至2021年,全国各级人民法院审结的金融机构从业人员利用其身份、岗位、职位等便利条件从事的犯罪案件共计1997件。2021年共审结424件,较2020年下降20%,其中诈骗罪、违法发放贷款罪、非法吸收公众存款罪占比较高。2018年至2021年,全国各级人民法院审结金融机构从业人员犯诈骗罪数量占比为 27.21%,2021年为20.99%;违法发放贷款罪分别为7.88%和12.26%;非法吸收公众存款罪为0%和29.01%。(13)参见中国司法大数据研究院:《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书(2018-2020)》《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书(2021)》,载中国司法大数据服务网,2022年9月17日访问。基本上集中于金融机构和非金融机构人员利用其身份优势、职业信赖、业务倾向等进行的非法活动。

金融机构从业人员实施的犯罪主要集中于业务经营、内部腐败和交易诈骗等风险领域。(14)业务经营风险涉及违法发放贷款罪、非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、洗钱罪等35个罪名;内部腐败风险涉及挪用资金罪、职务侵占罪、受贿罪(共犯)、挪用公款罪(共犯)、贪污罪(共犯)、洗钱罪等19个罪名;交易诈骗风险涉及诈骗罪、贷款诈骗罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪等12个罪名。根据我国《刑法》第191条的规定,洗钱犯罪活动的上游犯罪类型大部分可归于此三类风险。(15)我国《刑法修正案(十一)》规定洗钱犯罪关联的七类上游犯罪,共涉及84个具体罪名。其中,毒品类犯罪涉及12个具体罪名;黑社会性质组织类犯罪涉及3个具体罪名;恐怖活动类犯罪涉及7个具体罪名;走私类犯罪涉及10个具体罪名;贪污贿赂类犯罪涉及14个具体罪名;破坏金融管理秩序类犯罪涉及30个具体罪名;金融诈骗类犯罪涉及8个具体罪名。据《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书(2021)》数据显示:较2020年,2021年金融机构从业人员涉嫌犯罪数量总体有所下降,局部犯罪数量却明显增加,所涉罪名、机构较为集中,非法集资类犯罪仍居于高位并呈现出新的特点,如假借私募基金、理财基金等名义,实施集资诈骗犯罪。同时,金融机构工作人员“飞单”黑灰产业现象仍未杜绝。从所涉罪名来看,金融机构工作人员犯罪中非法吸收公众存款罪和诈骗罪数量最高,分别为123 件和89件,占比29.01%和20.99%,其他依次递减为违法发放贷款罪、职务侵占罪、受贿罪、挪用资金罪、保险诈骗罪和集资诈骗罪;从所属机构来看,多集中于银行类、基金类、保险类、证券类、信托类等五大领域,其他领域相对较少。其中,以银行类从业人员占比最高,达到50.51%;从职级、岗位状态来看,基层员工和中层员工所占比例几乎达到99%,案发时94.19%为在职从业人员;从犯罪方式上来看,大部分表现为金融机构从业人员与他人内外勾结实施犯罪,如保险诈骗、侵犯公民个人信息等。(16)参见中国司法大数据研究院:《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书(2021)》,载中国司法大数据服务网,2022年9月10日访问。

可见,金融和非金融领域已然成为洗钱犯罪活动的活跃区。这些机构中从业人员利用职务优势所实施的职务类犯罪并不突出,反倒是利用所从事管理的业务实施的洗钱犯罪及其上游犯罪特别突出,主要集中于两类犯罪:非法吸收公众存款类犯罪和诈骗类犯罪。2021年统计数据显示这两类犯罪占到金融机构从业人员犯罪总数的近50%,这两类犯罪均非职务、获利型犯罪。金融机构从业人员所涉银行大部分属于农村商业银行、农村信用合作社等带有农合性质的新兴商业银行,这种占比超过了一半。同时,虽然职务类犯罪活动并不突出,但不能排除其隐秘实施的可能性,仍然值得特别关注。这些犯罪大部分都成为与洗钱犯罪活动相关联的犯罪,尤其是我国刑法将掩饰、隐瞒犯罪所得的“自洗钱”行为作为犯罪行为处罚之后,关联性犯罪并没有得到明显的遏制,金融机构和被授权金融机构从业人员的犯罪活动仍集中表现为洗钱犯罪的上游犯罪或关联性犯罪。

(四)洗钱犯罪活动所涉七类“上游犯罪”(17)毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。的关联性犯罪类型呈“波浪式”曲线增长

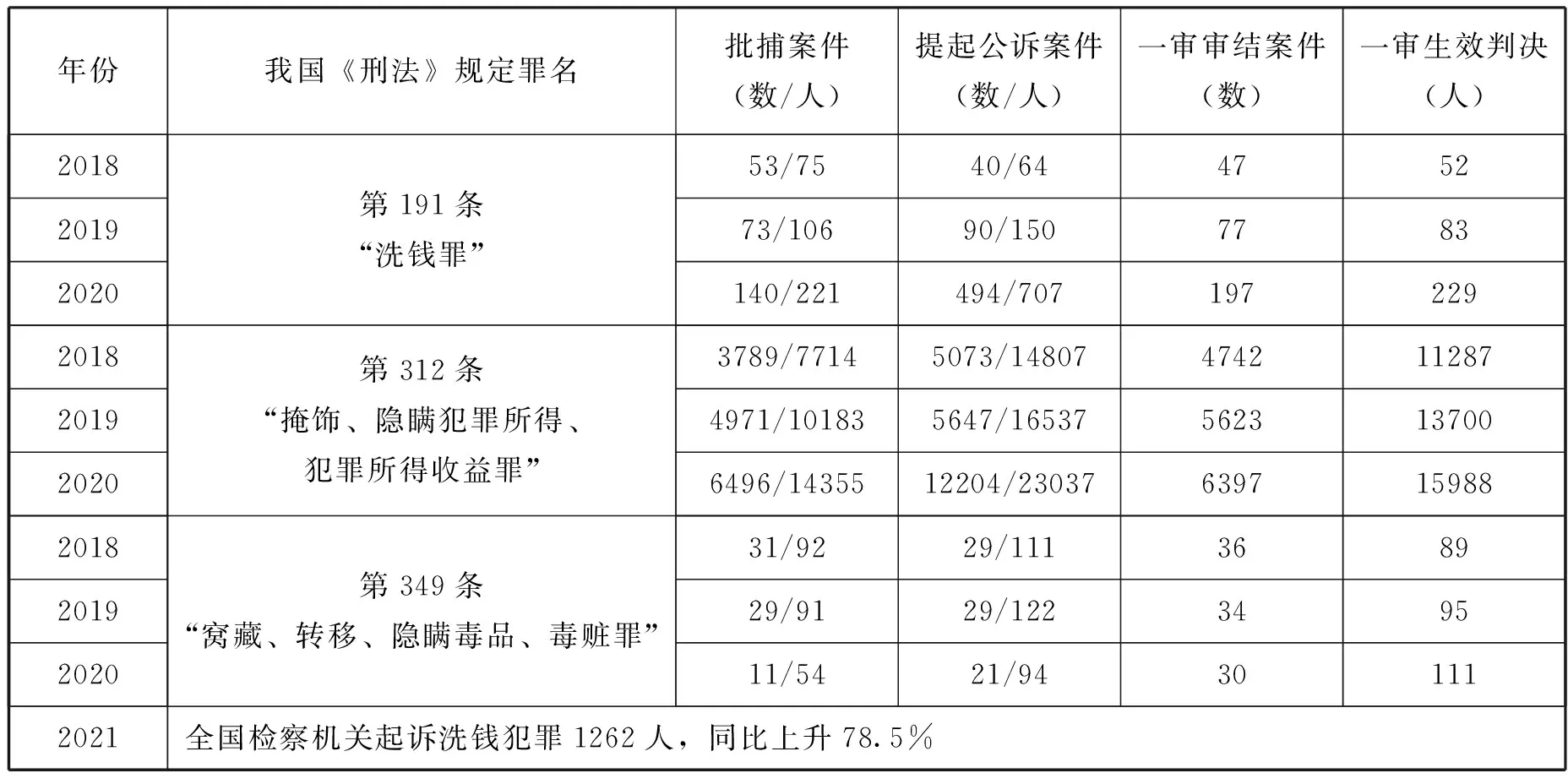

从中国人民银行发布的反洗钱年度报告来看,我国洗钱犯罪活动呈“波浪式”曲线增长,集中表现在三类犯罪中:一是“洗钱罪”;二是“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”;三是“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”。

2018年至2020年,中国人民银行反洗钱监测中心收到的大额交易报告分别为9.19亿份、8.67亿份和118亿份;可疑交易报告为160.20万份、163.76万份和258.67万份,同比分别增长6.5%、2.22%和57.96%。

2018年至2020年,侦查机关针对洗钱犯罪立案分别为419起、474起和633起,同比分别增长44.98%、13.13%和33.54%;检察机关提起公诉案件分别为5142件、5766件和12719件;审判机关一审审结案件分别为4825件、5734件和6624件。(18)参见2018—2020年《中国反洗钱报告》,载中国人民银行网,http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135282/index.html。

2018年至2020年,检察机关以涉嫌洗钱犯罪批捕与起诉案件和人数分别为:2018年批捕3873起7881人,提起公诉5142起14982人;2019年批捕5073起10380人,提起公诉5766起16809人;2020年批捕6647起14630人,提起公诉12719起23838人。(19)参见2018—2020年《中国反洗钱报告》,载中国人民银行网,http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135282/index.html。可见无论是批捕案件数量与人数还是提起公诉案件数量与人数,都呈现递增的状态。2021年,最高检协同中国人民银行发布典型案例,洗钱犯罪起诉1262人,同比增长78.5%(20)张军:《最高人民检察院工作报告——第十三届全国人民代表大会第五次会议上》,载最高人民检察院网站,https://www.spp.gov.cn/spp/gzbg/202203/t20220315_549267.shtml,2022年11月11日访问。。比较而言,我国涉嫌洗钱犯罪均呈现较大幅度的增长,尤其是自2020年开始,涉嫌洗钱犯罪的犯罪案件数量、犯罪人数都远超前两年。

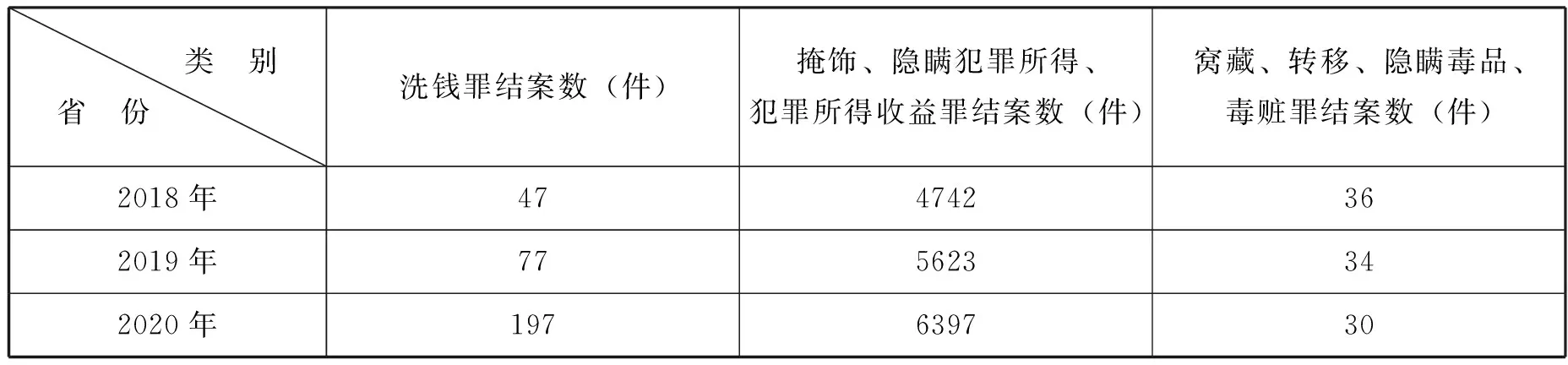

对比涉嫌洗钱犯罪活动的三类主要犯罪(表2)(21)张军:《最高人民检察院工作报告——第十三届全国人民代表大会第五次会议上》,载最高人民检察院网站,https://www.spp.gov.cn/spp/gzbg/202203/t20220315_549267.shtml,2022年11月11日访问。发现:在我国《刑法》所涉洗钱犯罪活动中,以“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益”的方式实施洗钱活动,是洗钱犯罪的主要手段,案件数和涉案人数高于洗钱罪和窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪。基于此,2021年3月1日我国颁布实施的《刑法修正案(十一)》,将为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为规定为洗钱犯罪,直接加以刑罚处分,而不再以我国刑法第312条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”进行定罪。这表明,一方面,洗钱犯罪的方式、手段出现了新的变化,以帮助行为实施的洗钱犯罪直接以实行行为处罚,帮助行为正犯化的趋势明显加强;另一方面,洗钱犯罪活动的关联性犯罪范围已经远超刑法所规定的七类上游犯罪形式,应当进行适度调整,如增加涉税、传销、网络(赌博、诈骗、营销等)犯罪行为产生的关联外溢性犯罪。

表2 洗钱犯罪活动涉嫌的三类主要犯罪一览表

近年来,洗钱犯罪已广泛涉及传销营销、网络赌博、电信诈骗、逃税漏税、贪污贿赂、非法集资、毒品、恐怖融资、非法放贷、地下钱庄和金融诈骗等犯罪,并呈现急剧增加态势。一些犯罪并不属于法律所规定的洗钱犯罪的“上游犯罪”,而是与洗钱犯罪互相交织,“上游犯罪”与“关联犯罪”重叠。我国《刑法》规定的七类“上游犯罪”属于洗钱犯罪活动的直接来源,还有一些犯罪虽为独立的罪名设置,但已成为洗钱犯罪活动的关联性犯罪,尤其是涉众型犯罪和职务型犯罪与洗钱犯罪的关联性增高,如传销营销活动类犯罪、环境资源类犯罪、食药品安全类犯罪、教育医疗领域类犯罪等。

(五)网络成为洗钱犯罪的主要渠道,境内外犯罪组织勾连轨迹明显

我国《刑法》第191条洗钱罪列举的五种洗钱行为,可被概括为:一个“提供”、三个“协助”和一个“兜底”。(22)参见王新:《网络洗钱犯罪的刑事规制》,载《中国检察官》2021年第14期。这五种客观行为都和金融机构或金融平台联系紧密,系传统洗钱犯罪行为。然而,随着我国互联网网民规模增大和网络普及率扩大(23)据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2022年6月,我国网民规模为10.51亿,互联网普及率达74.4%,载中华人民共和国中央人民政府网,https://www.gov.cn/xinwen/2022-09/01/content_5707695.htm。,网络成为我国经济社会发展过程中必需的服务产品,网络化数字经济带来的社会变革,促使大数据、人工智能、区块链等新技术在“算法”加持下,成为“去中心化”的数字网络信息,使得洗钱犯罪活动依赖于网络实现的隐蔽性和破坏性不断增强。洗钱犯罪形式由传统的“浸泡”“分根”“甩干”相对明晰的三阶段(24)参见周光权:《刑法各论》,中国人民大学出版社2016年版,第278 页。向高度混同的一体化聚合发展,出现混同交易型洗钱、虚拟商品交易型洗钱和接口移植型洗钱等类型(25)参见董李培、姚理:《互联网金融机构涉互联网洗钱共同犯罪的认定》,载《中国检察官》2021年第5期。,导致涉互联网洗钱犯罪的打击、追踪和侦查难度加大,并诱发新的关联性犯罪。同时,利用虚拟货币、P2P网络借贷、第三方支付平台、第四方支付平台、电子银行、互联网保险、互联网赌博、网络游戏、网上拍卖等方式实施洗钱犯罪的活动不断增加。(26)参见胡向阳、张晓华:《互联网洗钱犯罪侦查研究》,载《犯罪研究》2019年第6 期。除此之外,利用“暗网”交易实施的洗钱犯罪的数量也在不断攀升。

随着互联网区块链形成的网络节点嵌套形式趋于多链化,“分布式记账”形式促使数字虚拟货币形成的去中心化、隐匿化和认证互信加强,互联网金融洗钱犯罪呈现出瞬时性、跨域性、多方平台交互洗钱和洗钱平台由固定终端向移动终端迁移、犯罪现场虚拟化和犯罪隐蔽性更强等特点。(27)参见夏炳楠:《论互联网金融洗钱犯罪的侦查对策——以区块链为视角》,载《上海法学研究》2020年第15卷。利用网络,洗钱犯罪的资金跨境流动可以在瞬间实现,犯罪行为地和结果地出现多个交叉,可以在“清洗”的过程中实现资金流的转向,还可以快速实现分流和逃逸,境内外互相勾连,实现境内分离清洗,境外兑付的目的,国际洗钱集团渗透国内金融市场的步伐加快。多种网络应用平台的紧密链接和多个虚拟账号的交换,推进平台间资金流向多层次、多频次,实现不间断交易,如通过网络直播平台、网络赌博平台、网络金融平台(资金中转渠道、商业信息门户、小额信贷)等,进而完成非法资金的合法化。同时,国际跨国洗钱集团利用监管较为薄弱国家和地区的网络金融平台,实现资金的洗白,并删除交易记录,加大了洗钱犯罪的侦查困难。(28)参见邹帆:《互联网环境下我国洗钱罪认定的几个核心问题》,载《南京社会科学》2019年第10期。

二、我国洗钱犯罪呈现的新特点

(一)传统洗钱犯罪模式与新型洗钱犯罪模式交织

传统上依赖于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类“上游犯罪”的洗钱犯罪活动仍呈扩张之势,处于高发态势,虽得到一定的遏制,但仍无法从根本上得到有效控制。21世纪以来,随着科技的不断发展,利用科技手段实施洗钱的新型犯罪模式迭代升级,互联网衍生平台的快速增长、金融衍生工具的广泛使用使网络成为洗钱犯罪的新型载体,如网络直播平台、带货平台、营销平台,App软件(游戏、交易、婚恋等)、“暗网”链接等。世界各国反洗钱机制的相继建立,使得传统意义上的洗钱开始变得困难,而新型洗钱方式逐渐兴起,新型洗钱犯罪与传统洗钱犯罪开始互相渗透,交织并行。

洗钱是毒品、跨国有组织和腐败三类上游犯罪所衍生的“怪胎”。(29)参见王新:《洗钱罪的基础问题辨析——兼与张明楷教授商榷》,载《法学评论》2023年第3期。冷战之后,洗钱犯罪日益猖獗,成为危害全球安全的“非传统安全问题”之一。(30)欧盟理事会:《第91/308/EEC号关于防止利用金融系统进行洗钱的指令》,序言部分。为此,各国相继修改反洗钱国家政策、法律制度并缔结公约,对洗钱犯罪进行严厉打击。“9·11”恐怖袭击发生后,基于全球范围内打击恐怖主义组织的需要,国际社会加大了对恐怖融资的监管和打击力度,各国认识到暴恐组织通过洗钱行为资助恐怖活动的严重危害性,反洗钱犯罪的重心开始向反恐怖融资转向。因此,传统洗钱犯罪肇始于毒品犯罪,跨国有组织犯罪、腐败犯罪、恐怖主义犯罪则是洗钱犯罪蔓延的新生土壤,传统洗钱一般是利用银行等金融机构进行,但仍然存在毒品、走私犯罪分子通过存款、投资等方式来掩饰、隐瞒犯罪所得财物的非法性质和来源的洗钱行为。(31)参见王汉斌:《关于〈中华人民共和国刑法(修订草案)〉的说明》,载百度学术网,https://xueshu.baidu.com/user center/paper/show?paperid=9e719f728eafa30c3b357d70a15b7e10。伴随全球化进程加快,特别是面对反洗钱的全球政策走向和国际压力(32)参见王芳凯:《评介德国洗钱罪的最新修正》,载《月旦法学杂志》2022年第9期。,网络虚拟货币洗钱行为成为新的洗钱犯罪形式,通过信息网络平台、利用新型金融工具实施的洗钱犯罪正在急速增加。(33)参见李采薇:《论我国洗钱罪的双重性》,载《北京师范大学学报》2023年第1期。不同于传统物理化、实体化的洗钱行为,新型洗钱行为以网络化、数字化为特征,利用网络、区块链、云计算等技术实施,其隐匿能力极强,通过第三方支付平台、第四方支付平台、“跑分”平台、“混币”平台、虚拟货币、离岸金融等非传统洗钱工具成为洗钱犯罪组织热衷的洗钱犯罪模式。

2017年,经国务院批准,中国人民银行开始探索建立法定数字货币研发试验。迄今为止,数字虚拟货币发行试点工作已基本完成。(34)《中国数字人民币的研发进展白皮书》,载中华人民共和国中央人民政府网,http://www.gov.cn/xinwen/2021-07/16/content_5625569.htm;《数字人民币试点范围稳步扩大 配套制度法规提上日程》,载中华人民共和国中央人民政府网,http://www.gov.cn/xinwen/2022-08/04/content_5704279.htm。然而,数字虚拟货币带来的新型洗钱犯罪风险也在上升。随着经济全球化的推进,金融服务朝着科技化、多元化和自由化方向发展,金融产品类型向国际化、数字化和信用化方向推进。洗钱犯罪行为在时空和内容上不断衍化,时空范围上,洗钱时间轨迹从有序化向无序化转变,洗钱交易场所从实体空间扩展到网络虚拟空间,洗钱资金流从国内向国际流动的“双向性”加剧;行为方式上,从传统依赖于物理空间的资金转移,向以网络金融工具、金融衍生品和非金融工具为载体的数字化虚拟货币方向发展。传统洗钱方式仍然呈常态化存在,网络化、数字化新型洗钱犯罪行为模式不断增强,两种洗钱模式交织并存、迭代升级,成为洗钱犯罪的共生样态。

(二)合法经营行为与洗钱犯罪行为交织

借用合法身份、合法经营形式,掩饰、隐瞒犯罪所得及收益,帮助窝藏、转移和消化赌资、毒赃等非法所得犯罪增多,洗钱犯罪活动的隐蔽性显著增强(如表3所示),如传销营销、消费欺诈、消费者权益保护、网络商品交易及有关服务行为、商标侵权假冒等。(35)参见《2018年中国反洗钱报告》,载中国人民银行网,http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/resource/cms/2019/11/2019110808305972405.pdf。洗钱犯罪行为本质上是将非法所得转换为合法收益,从而达到“洗白”效果,其核心要义是非法收入合法化的过程。(36)参见王新:《反洗钱:概念与规范诠释》,中国法制出版社2012年版,第96页。因此,对洗钱过程的分析就成为认定洗钱犯罪的核心。我国《刑法修正案(十一)》明确规定自洗钱行为也是犯罪行为,对在合法经营行为中是否存在“明知”主观认知的洗钱行为不再区分,加强了对洗钱行为的处罚,但也导致对洗钱犯罪侵害法益的认知产生分歧,上游犯罪提供的洗钱帮助行为与洗钱行为是单独成罪还是成立数罪难以区分,也使得合法经营收益与洗钱犯罪非法所得分离较难,实践中对洗钱犯罪打击不力。

表3 “洗钱”行为所涉定罪罪名一览表

我国《刑法》第191条规定的洗钱罪客观行为包括:提供资金账户的;将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;跨境转移资产的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。主观方面则删除了“明知”这一规定,直接表述为“为掩饰、隐瞒……的所得及其产生的收益的来源和性质”。有实务专家指出,这有助于准确分辨“自洗钱”和“他洗钱”行为,将“明知”这一长期以来制约司法机关查处洗钱罪的罪状表述删除,并不意味着对洗钱罪的认定不再需要主观构成要件。(37)参见李方:《删除“明知”:洗钱罪主观要件该如何把握》,载最高人民检察院网,https://www.spp.gov.cn/llyj/202204/t20220418_554461.shtml。然而,刑法条文虽明确删除“明知”这一主观构成要件,但未对“明知”行为的时间节点做出规定,行为人在事前、事中和事后都有可能涉嫌洗钱犯罪,事前并不“知晓”他人洗钱而为他人提供账户、票据、有价证券、支付结算等,是否成立洗钱犯罪的帮助行为,事中、事后均未“明知”,是否归于洗钱犯罪均值得探讨。在此,须对洗钱犯罪“洗”的含义做出澄清,一种观点认为,“‘洗’必须是基于刻意转变非法所得及收益性状和本质的行为,未刻意转变非法所得及收益性状和本质的行为,不能认定为刑法中洗钱行为。”(38)刘一霖:《用贿款买房炒股为何是自洗钱》,载《中国纪检监察报》2022年5月25日,第5版。另一种观点认为,“‘洗钱’不一定需要刻意理解为转变非法所得及收益性状和本质的行为,行为人只要实施了转移、转换、混同等使上游犯罪所得‘无痕’的行为,即使未完全实现洗白机能,也应认定为刑法规定的洗钱行为。”(39)罗曦、陈晨:《洗钱罪司法实务疑难问题探讨》,载《人民检察》2022年第18期。这两种观点在司法实践中都有所印证。

正是基于理论与实践上的差异,洗钱犯罪行为人利用这一主观要件认定上的分歧,借用合法经营行为来掩饰、隐瞒犯罪所得,将非法所得转化为合法财产,使得合法财产与非法获利混淆、难以辨别,难以适用洗钱罪对其加以处分,合法经营行为与洗钱犯罪行为呈现交织混同。

(三)实体交易与虚拟交易洗钱方式交织

为了逃避监管和打击,洗钱组织从早期通过现金交易的方式逐渐转向非现金支付,尤其是随着现代数字经济的普及,以虚拟货币为主要支付手段的消费模式日趋成熟,洗钱犯罪开始以更为隐蔽的方式进行,如利用比特币、以太币等虚拟货币进行交易等。我国《刑法》第191条规定洗钱罪的五类客观行为,大部分以实体金钱给付交易方式完成。当今,洗钱罪所涉上游犯罪类型多样,已远超我国刑法所列举的七类犯罪,往往涉及实体交易较多。换言之,只要实体上存在洗钱行为就有实质上的交易发生,最常见的是贩卖毒品过程中,为逃避侦查,使用他人提供的资金账户收取毒资,完成毒品交易的行为;在贪污贿赂犯罪中,通过隐匿财物、虚构交易等方式掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质的行为;(40)参见何荣功:《洗钱罪司法适用的观察、探讨与反思》,载《法学评论》2023年第3期。在金融犯罪中,通过购买金融产品、投资房产、汽车、股票、有价证券、理财产品和贵重金属的行为等(41)参见王新:《洗钱罪的司法认定难点》,载《国家检察官学院学报》2022年第6期。。同时,行为人将特定上游犯罪所得通过金融机构或非金融机构转移至境外,在全球反洗钱行动的高压下,也会通过实物交易行为来实现,如国际贸易、国际物流、中转货运等方式,达到“洗白”目的。实体层面发生的洗钱行为,因存在实质上的交易,其隐蔽性和隐匿性较差,不利于洗钱行为人脱逃,因此,虚拟交易洗钱方式迅速发展。虚拟交易洗钱行为存在两种方式:一种是虚构货物交易事实,实现非法资金的转移;另一种是使用数字货币进行交易,达到非法资金进入全球金融体系流通的目的,后一种方式成为当前非实体交易洗钱犯罪的主要方式。

按照货币存在形态的不同,可以将货币分为实物货币与数字货币,数字货币又可以分为电子货币/央行数字货币与虚拟货币两种。(42)参见苏伟光、张冬冬:《虚拟货币犯罪模式剖析及治理对策研究》,载《网络安全技术与应用》2023年第2期。电子货币和央行数字货币具有法定地位,因其监管体系较为严密,加之央行采取强有力的反洗钱措施,此类数字货币被洗钱组织利用的空间较小,洗钱行为较难实现。数字虚拟货币大多为私募发行,具有交易媒介、计价单位、价值储备功能的数字形式价值,其不具有法定货币的地位(43)参见李涛、邱归港:《虚拟货币洗钱犯罪侦查对策研究》,载《中国人民公安大学学报》2022年第4期。,因而缺乏有力的约束监管制度。开放式数字虚拟货币绝大部分币种可以跨越国界、在全球范围内自由流动和使用,已然成为洗钱集团实现跨境洗钱犯罪的优选工具。数字虚拟货币因其具有的匿名性、去中心化和交易节点复杂多变等特点,从而实现交易过程的隐匿化,交易行为不受任何第三方监控,完美规避了现有金融体系的监管,实现点对点的直接交易,受到洗钱犯罪组织青睐。随着国际金融行动特别工作组(FATF)在全球范围内加大对数字虚拟货币反洗钱行动的严厉打击,洗钱犯罪团伙不断升级洗钱模式,通过伪造虚假身份、虚构实体交易等行为来对抗反洗钱机制。

三、我国洗钱犯罪的侦查困境与策略应对

(一)我国洗钱犯罪的侦查困境

1.洗钱犯罪侦查线索发现较多,但查实立案追诉较困难

2018年至2020年,中国人民银行分别向侦查机关移送洗钱犯罪线索3648起、4858起和5987起,查实立案仅为419起、474起和633起(44)参见2018—2020年《中国反洗钱报告》,载中国人民银行网,http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135282/index.html。,相较而言,线索查证梳理难度较大。洗钱犯罪活动通常表现为“线下”的传统模式、“线上”的非传统模式和“线上+线下”的混合模式。随着网络的升级换代,网络数字经济引发的数字货币交易类型不断增多,“元宇宙”概念的提出与应用,使得大数据、人工智能、云计算、区块链等基于数据流量进行的数字经济贸易实现全球流动,传统物理地域意义上的金融数字经济贸易区开始向“元宇宙”空间转移,金融数据流在去中心化和数字证书互认规则下,实现了瞬间多链条的位移和空间交换,资金流巨大且实现多点分散。传统“线下”洗钱犯罪活动,主要是通过金融机构洗钱(利用银行存款洗钱;利用有价证券、保险业欺诈洗钱;利用其他金融类机构产品洗钱)、地下钱庄洗钱(合法注册公司进行非法发放高利贷、非法吸收公众存款、非法集资、非法传销、非法跨境汇兑、非法托收支付款项等)、社会网络洗钱(利用民间私人借贷、民间组织借贷等)、贸易经营与实业投资洗钱(利用合法贸易经营、合法投资项目等)、博彩赌博业洗钱(赌马、赌球等)(45)参见李恒:《论洗钱犯罪主要途径及侦查措施》,载《湖南警察学院学报》2012年第3期。,这类洗钱方式使非法资金经过多次流通周转“漂白”,转变为合法资金。传统洗钱犯罪模式具有资金流有限、隐蔽性弱、周期长、资金流向监管易、犯罪活动轨迹显明等特征,公安机关通过侦查即可发现线索,但在查证过程中会出现线索头绪多、来源渠道狭窄、个案串并联较难、回溯型侦查滞后、人员密集式侦查效率较低等问题(46)参见谷佳林:《大数据时代经济犯罪侦查模式的“破”与“立”——以地下钱庄洗钱犯罪侦查为例》,载《湖北经济学院学报(人文社会科学版)》2020年第10期。,致使立案追诉不顺畅。尽管如此,传统“线下”洗钱犯罪活动的关联性洗钱容易被发现,因而开始向更为隐蔽的领域发展,如物流业、典当业、餐饮业、旅游业等,导致传统洗钱犯罪活动侦查取证难度加大。

与传统洗钱犯罪活动相比,网络洗钱犯罪呈现出强劲的破坏力。利用网络实施的“线上”和“线上+线下”洗钱犯罪活动数量不断上升,尤其在多元化经济形态迅猛增长的当下,虚拟经济(数字虚拟货币)、数字经济(数字货币、加密货币、第三方支付)等经济发展模式在网络作用下成为金融经济领域的“领跑者”。数字经济下,传统“线上”网络洗钱模式(利用网络银行、网络金融平台、网络博彩、网络游戏等)加速向“线上+线下”模式发展,犯罪人(组织)通常利用“线上”洗钱变为合法收入,再通过“线下”网点终端提取现金。(47)参见于峰、娄白璐:《加密货币洗钱犯罪的侦查取证研究》,载《电脑与信息技术》2022年第5期;李涛、邱归港:《虚拟货币洗钱犯罪侦查对策研究》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2022年第4期;牛惊雷、王艳红:《社会网络分析在互联网洗钱犯罪侦查中的运用》,载《公安学刊》2020年第6期。因数字货币是一种数字形式的新型货币,依托互联网发行和流通,通过信息交换来发挥其所具有的交易媒介、账本记录以及价值贮藏等货币基本功能(48)参见佘茂艳、王元地:《数字货币发展现状及其监管》,载《中国矿业大学学报(社会科学版)》2020年第2期。,更易突破认证规则而被加以利用。我国央行发行的数字货币属法定货币,除此之外,由其他机构或个人发行的数字货币属于非法定货币,常被称为数字虚拟货币,数字虚拟货币因其使用流通空间不同,分为开放式和封闭式两种,开放式数字虚拟货币又分为加密货币和非加密货币,加密货币因其具有去中心化和电子签名审查认证互认规则设定,从而能够轻易逃避现有金融体系监管,加之开放式虚拟货币中的部分币种(如以太币、泰达币、比特币等)得到部分国家的承认,从而成为洗钱组织进行跨境跨域洗钱的首选方式。随着区块链技术的不断发展,基于“算法”产生的数字经济不断得到加强,加密货币所带来的交易数额与日俱增,成为洗钱犯罪活动的主要方式,犯罪分子通常采取剥离链(Peel Chain)、链跳(Chain Hopping)、龙卷风现金(Tornado Cash)、NFT等洗钱手段,形成多链式洗钱方式。最终,经由虚拟货币承兑商、虚拟货币“跑分”、持币套利、地下钱庄等加以“清洗”,实现OTC场外交易,完成洗钱活动。当然,除了利用数字货币进行洗钱之外,电信诈骗、金融保险诈骗、艺术品拍卖典当、第三方支付、直播平台等网络洗钱犯罪方式也广泛存在。因此,“线上+线下”洗钱犯罪侦查因数字虚拟货币运行中加密、去中心化、多链嵌套等特征,取证时数据信息碎片化,尽管侦查获取线索较多,但查控时信息链缺失、资金流断链,侦查机关无法根据碎片化的线索信息来追踪关键链上的用户信息,致使侦查陷入僵局、停滞状态。同时,侦查过程中法律责任主体的不确定性,造成犯罪嫌疑人的锁定较为困难。

2.洗钱犯罪的“外溢”行为加剧,犯罪轨迹侦查发现、剥离较为困难

我国刑法规定洗钱犯罪的“上游犯罪”与其他犯罪存在密切关联,同时洗钱犯罪活动开始向医疗卫生领域、生态环境领域、走私、贩卖人口领域等多种犯罪领域渗透。随着洗钱行为关联犯罪领域的扩大,加大了洗钱犯罪侦查的复杂性,导致对洗钱犯罪行为的剥离、认定较为困难。

我国刑法将“自洗钱”行为认定为洗钱犯罪,明确将掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益这种行为纳入洗钱犯罪中予以处罚,但仍不能很好地解决关联性犯罪中对洗钱行为的认定,是否应当以洗钱罪一罪加以处罚,还是将帮助行为、教唆行为独立成罪,作为数个罪名加以处罚,在实践中仍然存在分歧。同时,在行为认定过程中,认定具体个罪时对行为构成要件要素的区分,成为侦查活动中定罪量刑的关键,造成对带有隐蔽性洗钱犯罪行为的关系型犯罪认定出现争议,影响洗钱犯罪的侦查与打击。

近年来,随着全球反洗钱标准趋严、范围扩大,反洗钱不仅涉及金融机构,更向非金融机构蔓延,形成“外溢”效应。2019年暴发的新冠肺炎疫情,对全球反洗钱机制产生了深远影响,犯罪人“从全球范围内伪造医疗产品、实施投资欺诈甚至利用政府的刺激经济政策措施实施诈骗”(49)白瑞明、李娜:《国际反洗钱新趋势》,载《全球瞭望》2022年第1期。。犯罪人通常利用人们救治心切的焦虑心理,假冒慈善机构筹款对无辜者实施医疗欺诈进行洗钱和融资,这种洗钱行为往往是在犯罪分子精心设计的合理背景和条件下发生的,交易更具可信性,不易触发监管异常信号,导致罪案轨迹侦查发现难。此外,随着全球环境犯罪(50)环境犯罪是违反环境法并对环境和人类健康造成重大威胁与损害的行为活动。欧洲刑警组织的统计数据显示,跨国环境犯罪的年价值估计为每年70亿至2130亿美元。参见王昉:《欧洲刑警组织打击环境犯罪的挑战与应对》,载中国人民公安大学出版社网站2022年2月23日,http://www.phcppsu.com.cn/news/show.aspx?id=9070。数量不断增加,环境犯罪在洗钱犯罪中风险升高,联合国“2030年可持续发展议程”报告中重申预防和应对环境犯罪引发洗钱犯罪活动的必要性。而且,在联合国大会第73/343号决议中,呼吁所有成员国“在必要和适当时修订国家立法,将与野生动物非法贸易有关的罪行视为洗钱的上游犯罪”(51)参见联合国网站,https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/284/10/PDF/N1928410.pdf?OpenElement,2022年11月18日访问。。据统计,全球每年进行的野生动物非法贸易交易额达200亿美元,系世界第四大非法国际贸易,迄今为止,各国并未对此形成强有力的约束措施,侦查机关对此采取法律措施也面临较大困难。再者,全球军火走私、贩卖人口等非法活动在“暗网”的交易不容忽视,尤其是大规模杀伤性武器和全球人口贩卖所滋生的“黑金”扩散融资,造成“暗网”洗钱犯罪日益猖獗,因“暗网”破解较难,侦查破案更为困难,利用贸易与其他洗钱手段相混合成为洗钱犯罪活动的新趋势。(52)参见白瑞明、李娜:《国际反洗钱新趋势》,载《全球瞭望》2022年第1期。

3.共同打击预防洗钱犯罪的合作机制尚未完全形成,侦查僵局与困境消解较难

现代洗钱犯罪与传统洗钱犯罪最大的区别在于网络已深入到社会生活的各个领域,非传统安全领域的防御被渗透瓦解,利用“线上”多区块链路可瞬时达到洗白的结果,转而依靠“线下”终端获取资金。可以看出,金融机构对资金监测的能力还不强,洗钱犯罪组织通过大数据、人工智能、云计算、区块链等密集布局的“元宇宙”链路冲破了这种资金监控,一些重大交易查控和可疑交易报告无法在有限的时间内到达信息监控中心,即便到达也因单位、部门、行业机构之间存在数据信息交换壁垒,无法及时进行信息传送,造成可疑资金交易信息因时间差而未被传递,导致查控不及时。侦查机关在侦破洗钱犯罪案件过程中,与监管洗钱犯罪活动的单位、部门、行业间合作协作运行机制不畅,在共同打击洗钱犯罪时,造成资金查控滞后、人员信息数据缺失,难以形成有效的打击合力。同时,获取洗钱行为的数据信息碎片化,难以在短时间内形成完整的结构化信息数据,容易导致从人到案、从人到人、从案到人、从案到案的侦查陷入僵局。

(二)洗钱犯罪的侦查策略应对

当前,无论是利用网络洗钱,还是沿用传统方式洗钱,在侦查活动中,最终仍然是以查明资金流向为主线索进行侦查,洗钱犯罪活动及其关联犯罪想要实现将“黑钱”加以“洗白”的效果,必然会想方设法将非法资金转移到合法资金流中,从而达到“漂白”目的。因此,侦查机关在打击洗钱犯罪活动时应充分追踪资金流向,同时,应针对不同洗钱模式制定有效的侦查策略加以应对。

1.传统洗钱犯罪应挖掘“案件—人员”关系网展开侦查

对传统洗钱犯罪运用大数据技术加大资金流向监测,实现对网上银行大额可疑交易、金融平台的资金监管。同时,对金融机构、非金融机构及个人、组织等大额资金流实施监控,尤其对涉及物流业、餐饮业、娱乐业、典当业、旅游业等较为松散组织体的资金流向进行监测。在侦查过程中,综合运用一般侦查措施和特殊侦查措施,实现数据信息流、人员信息流、资金信息流、案件信息流的线索发现、收集和整理,采取串并案侦查,将案件—人员—信息—资金串联起来,形成 “案—人—案”或“人—案—人”的侦查策略,实现罪案的侦破。

2.非传统洗钱犯罪应适用“技术—案件—人员”方式进行侦查

非传统洗钱犯罪活动模式主要表现为数字加密货币洗钱、虚拟货币洗钱、第三方支付平台洗钱、网络直播平台洗钱等,由于网络技术发展带来“去中心化金融平台”形成,因而,在侦查网络洗钱犯罪时,应着重完善网络反洗钱技术,从技术层面挖掘线索和证据,实现洗钱犯罪侦查的突破。同时,运用智慧科技探索有益的做法,使用大数据分析、网络爬虫、人工智能产品等对洗钱犯罪活动、线索、行为做出前置性审查,评估犯罪动态,做好预警预测,从而最大限度减少洗钱行为与“上游犯罪”和“关联犯罪”间的连接,使其断绝联系,从而减少犯罪。

(1)加强反洗钱技术开发运用,实现对洗钱犯罪活动轨迹的侦查跟踪

洗钱犯罪活动利用互联网中监管漏洞进行资金“洗白”,反洗钱技术的发展也能够阻隔洗钱活动实施,如:加密并合、同态加密、零知识验证、安全多方计算和差分隐私;高级分析方法中的机器学习、联合学习、深度学习、自然语言处理(NLP)、机器人流程自动化及网络分析等;设计用于处理和传输的架构、利用可信执行环境(加密计算)、云安全技术、分布式账本技术及应用程序编程接口(API)等技术。(53)参见柴志新、李文君:《反洗钱领域最新技术成果、挑战与应对之策》,载《天津经济》2022年第4期。通过这些反洗钱技术的使用,能够最大限度实现敏感数据的处理,保护数据不被泄露,获取可疑交易信息、优化业务流程程序、检测新的犯罪手段和趋势,实现海量数据挖掘监测,整理碎片化信息为结构化数据,自动执行数据共享,存储并分析数据,促进侦查机关间的信息沟通等,实现数据信息轨迹的挖掘、共享与并合。

(2)加强区块链追踪取证能力,使得利用加密货币洗钱犯罪活动有迹可循

网络区块链技术以分布式记账形式记录加密货币的钱包地址,“虽然追踪定位代表个人身份和钱包地址的哈希函数或地址字符串仍然存在去匿名的问题——但区块链中钱包之间的交易活动是可挖掘的,并且可以被跟踪。”(54)于峰、娄白璐:《加密货币洗钱犯罪的侦查取证研究》,载《电脑与信息技术》2022年第5期。侦查人员可以使用FTM(Follow The Money)工具、数据挖掘技术、模式识别引擎(PRE)等系统工具,筛选、引用数据证据作出正确判断。资金流是洗钱犯罪侦查过程中具有核心地位的侦查主线,因此,在充分运用“情报导侦”进行侦查时,应以资金数据流为核心,以信息数据流为基础,以网络数据流为关键,以人员数据流为保障,实现情报数据流的综合研判。同时,在技术导引层面,建立大数据、云计算、人工智能、区块链等为主体的元宇宙智慧警务数据计算中心,人脸识别中心和虚拟货币交易监测中心。充分运用情报导侦、技术导引和国际合作,加大对虚拟货币、移动支付、第三方支付等洗钱犯罪的侦破,将被动侦查转变为主动侦查。强化国际合作层面的反洗钱司法协作机制,在以国际反洗钱组织(FATF)为核心的基础上,建立反洗钱国际侦查合作机制。

(3)构建洗钱犯罪组织的社会网络分析模型,定位和锁定犯罪嫌疑人

社会网络分析模型注重从洗钱犯罪组织成员结构和犯罪组织结构属性两方面入手,根据侦查犯罪的需要,筛选并提取有关数据信息,进而梳理出整个洗钱犯罪组织的组成结构。社会网络分析以网络中心性分析为目标,采取点中心度挖掘方法、中介中心性挖掘方法及紧密中心度挖掘方法,研究洗钱犯罪组织中个体的行为特点、行动方式、在组织中的地位和影响力等,定位核心成员,缩小侦查范围,明确侦查目标,找到侦查突破口。(55)参见胡玉明:《对网络传销犯罪的社会网络分析法解析》,载《福建警察学院学报》2016年第6期。同时,通过对犯罪组织结构的属性分析,能够全面掌握整个组织的整体结构,实现侦查策略制定的针对性,分析整个犯罪组织的结构属性,“通过网络密度、凝聚子群和‘核心—边缘’网络结构等计算分析,把握整个组织结构特征和凝聚性”(56)牛惊雷、王艳红:《社会网络分析在互联网洗钱犯罪侦查中的运用》,载《公安学刊》2020年第6期。。从而实现打开犯罪网络组织的切入口(57)参见胡娟:《大数据技术在第三方支付机构反洗钱监管领域的应用研究》,载《北京政法职业学院学报》2018年第6期。,侦查定位并锁定犯罪嫌疑人。

3.完善规范洗钱犯罪的法律法规,实现打击洗钱犯罪的广度与效度

我国法律规定的洗钱犯罪条款仍存在漏洞,需要加以完善。同时,应制定行业规范标准,加大监管审查力度,杜绝洗钱犯罪活动进入的“入口”,让各行各业规范执业,严格履行法律法规规定,使得洗钱犯罪“上游”关联犯罪无可生长的土壤环境。同时,犯罪方式的变化必然引起侦查方法变化,应当根据当前该类犯罪的现状及发展模式,秉持互联网思维,重启对侦查方法与侦查对策的法律程序性规定。

第一,强化警务协作机制的法律法规。整合公安内部侦查资源,发挥技术优势。整合各警种资源,践行“主动警务”策略,建成一支集刑侦、网侦、技侦、治安及指挥中心等于一体的合成作战战斗实体,以消除情报互通、警力合作等方面的壁垒,使技术更好地服务于实战。

第二,完善整合内外部数据资源的法律法规。尽管我国制定了一系列规范数据资源的相关法律法规,然而,在司法实务中,以互联网为载体的数据信息存储、传递和使用方面的法律规范仍存在不足,如互联网诉讼信息平台可对接多个数据来源接口的电子证据平台,各接口可将电子数据以加密数据形式传输到电子证据平台进行存储,其保密性仍存在风险。而且证据直接从存储方转移至审查认定方,其证明力和可采性也存疑。

第三,完善国际警务合作层面的法律法规。互联网洗钱犯罪嫌疑人利用互联网进行跨境洗钱,因有涉外因素而治理难度大,因此,反洗钱行动需要世界各主权国家及国际反洗钱组织的通力合作、各司法管辖区间的密切合作,共建安全命运共同体。我国国际警务合作法律机制仍存在与国际规范衔接不畅的问题,如司法管辖权的确定、司法互联网数据主权的认定等。