片区发展视角下的历史街区保护及更新策略

——以武汉市都府堤红色街区为例

2023-10-13中信建筑设计研究总院有限公司湖北武汉430000

徐 瑶(中信建筑设计研究总院有限公司,湖北 武汉 430000)

1 研究背景及意义

都府堤红色街区位于武汉市武昌区,地处长江之滨,为临江大道、中华路、解放路、中山路围合的区域,用地面积25.5hm2。2017 年1 月22 日,中国共产党武汉市第十三次代表大会上提出,“以文化引领城市规划建设,提升城市文化个性和品位”,系统推进“三旧”改造,探索推进老旧社区、历史文化街区微改造[1]。2018 年,武汉市委市政府响应国家政策方向的转变,提出打造“历史之城”“当代之城”“未来之城”的战略构想。

都府堤红色片区作为武昌古城重要的组成部分,其整治提升对于推进武昌古城的复兴具有重大意义。站在片区发展的视角下,结合历史保护、红色教育发扬、居住环境改善更新的策略,提升都府堤红色街区文化品位,丰富城市景观,拉动旅游经济发展[2]。

2 都府堤历史街区现状特质

2.1 沉淀历史特质,景观特色分明

都府堤大街为南北走向,长560m,宽6~10m。此街的41 号是毛泽东同志在1927 年上半年主办农讲历时居住的地方,著名的《湖南农民运动考察报告》就是在这里写成的;此街的10 号原为武昌高等师范附小,是1924 年任中共武汉地委书记陈潭秋的故居,1927 年4 月27日,中共第五次代表大会首次会议在这里举行[3]。

2.2 红色经典密集,主题文化浓厚

都府堤红色片区历史氛围浓厚,有武汉农民运动进习所、中国共产党第五次全国代表大会旧址、毛泽东同志旧居,具有深厚的历史底蕴(图1)。农讲所是当年国共合作时的农民干部培训学校,有晚清砖木结构建筑四栋,是全国重点文物保护单位。中共五大会址占地面积约7700m2,有西式学宫式建筑七栋,是全国重点文物保护单位。毛泽东同志旧居是毛泽东主席在武汉进行革命活动的住所,为青砖灰瓦、三进三天井的晚清民居式建筑,是湖北省文物保护单位。

3 都府堤历史街区保护及更新策略

现代建设速度催生了都府堤红色片区高密度的建设速度,改变了这里的生态、业态和形态,人文和生活逐步让步于发展,整片出现了三高三低的典型特征。三高为高密度、高强度、高破坏,三低为低生态、低人本、低认知。

3.1 保护及更新思考

如何延续武汉传统街巷风貌、打造特色历史街区,如何发展红色旅游、提升历史街区价值,如何满足周边居民的活力需求等问题都亟待解决。规划结合“红色文化”和“传统风貌”于一体,重构沿线生活、生态、教育关系。

都府堤的核心使命在于通过“回归”与“再出发”,实现都府堤片区的振兴。“回归”意在归本溯源,通过风貌保护、教育弘扬、让文化再荣,实现人、城、文化之间多维度关系的全面修复。“再出发”旨在面向未来,挖潜新动力,战略谋划都府堤未来。构想远景,基地将成为武昌古城片区的核心。回本溯源,基地将成为都府堤片区品质提升的核心抓手。

规划主张“建立共识、共同参与、一体共生”,“共识”指同构都府堤红色片区新的社会共识来提升公众认识度,以此为基础描绘片区未来的发展愿景和蓝图,并作为后续工作的内核条件;“共同参与”指共同修复都府堤红色片区关系,其中包括物质空间要素(生态、功能、景观、道路、设施等多类要素)的共同、主体关系(地区的建设协同文物、规划、交通、企业及公众等共同参与建设与管理)的共同;“共生”指通过多维关系的共同修复,最终构建片区、自然、人与景观风貌一体的新都府堤生命共同体。

3.2 保护及更新原则

①整体性原则

把武昌古城都府堤红色片区当作一个系统加以综合考虑和建构,使之具有结构上的完整性、风格上的协调性,共同体现主题指导思想,从而树立鲜明、完整的环境形象。

②协调性原则

环境文化建设必须与理念文化、视觉文化相协调,充分利用红色文化设计要素,打造特色化、标准化、系统化的环境文化。

③人文性原则

环境文化建设应体现人文精神,将文化与艺术有机结合起来,最大限度地激发场地精神特质。

④景观性原则

景观充分考虑美学观感,将廊架、雕塑、小品、文化石等元素进行搭配,运用借景、透景、障景等设计手法,让每一处场景、每一个角落、每一个细节都具有审美性。

3.3 保护及更新目标

在全面保护武昌古城风貌和历史建筑的前提下,充分发挥历史文化街区的优势,突出特色,将都府堤红色片区整治建设成为整体风貌格局保存较好、富含都府堤文化内涵的特色片区,改善居民生活环境,保持其社会经济活力,在整体保护的基础上进行整治提升。

3.4 保护及更新愿景

以“不忘初心,牢记使命”为主题,打造全国性红色主题教育基地,体现武昌古城都府堤红色片区的历史感、使命感、庄重感。丰富场地业态,融合“教”“娱”“品”“游”于一体。

3.5 保护及更新策略

3.5.1 总体策略

优化交通组织,改善步行系统;丰富绿化层次,提升绿化品位;重塑历史风貌,增强文化气息;植入红色文化,彰显历史风貌;注重亮化设计,展现街道辉煌;加入红色旅游,提升街道活力。

3.5.2 保护范围控制

结合紫线保护范围及现状空间特色,将其分为三级保护控制(图2),即重点保护区、风貌控制区和风貌协调区。

①重点保护区:包括都府堤沿线及红色文化旧址。不随意改变现存风貌,不得施行日常维护外的任何修建、改造及其他任何有损环境、观瞻的项目。

②风貌控制区:为了保护和协调完好的古城主要风貌带所必须控制的地段。该范围内的各种修建性活动应在规划、管理等有关部门知道并同意的情况下才能进行,建设内容应与重点保护区有合理的空间景观过渡。

③风貌协调区:保护区外围至城市主干道。应进行建筑高度、体量和立面的控制。

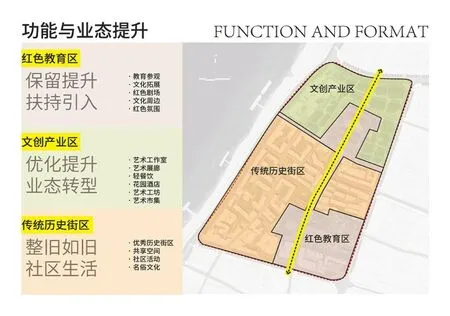

3.5.3 功能及业态提升

规划都府堤红色历史片区分为三个功能片区,全面提升历史风貌及现代气息,打造“教育、历史、创意”的分区式文化体验(图3)。

图3 功能分区图

①红色教育区:保留提升,扶持引入

依托武汉农民运动讲习所旧址、毛泽东同志旧居、中国共产党第五次全国代表大会旧址等现有各级文物保护单位及都府堤、红巷、武昌廉政文化公园,共同打造红色教育区,以红色教育参观、文化拓展、红色剧场、文化周边为主要产业,营造浓郁的红色教育氛围。

②文创产业区:优化提升,业态转型

通过对现有历史建筑的功能腾换整合,植入艺术工作室、艺术展廊、轻餐饮、花园酒店、艺术工坊、艺术市集等业态,结合历史风貌策划武汉文化创意旅游项目,打造慢生活文化体验区。在文创产业区设计服务于周边居民的社区广场以及一些公共服务设施、景观装置,将历史记忆融入其中打造户外公共客厅,供居民聊天休息、小孩休憩玩耍。打造公共展厅,以“城市策展”的方式介入城市更新,希望通过空间脉络的梳理和历史文化的重塑来唤起市民的归属感。希望这里成为一个向街区开放的公园,居民可以聚集在此,运动健身、开展文艺活动、休闲娱乐,成为日常生活的一部分。

③传统历史街区:整旧如旧,社区生活

以武昌古城传统历史风貌为基础,整旧如旧,尽可能打造共享空间及社区活动空间,为周边居民提供日常活动场所,丰富社区生活。宏扬优秀民俗文化传统,打造独具特色的优秀历史街区。红色文化是都府堤片区独一无二的文脉,需要保留它原有的城市肌理及街巷网络,设计不同尺度的景观节点,打造可持续发展的动态空间,激活片区的历史及商业价值。

历史街区的保护与更新着眼于传承其独一无二的“红色精神”文脉,从城市设计的角度创造一种动态可发展的“有温度”的空间。在保护与更新中,提取了原有空间形态和尺度,织补网络肌理、传承街巷脉络,设置不同大小尺度的公共开放空间,为市民提供空间适宜、功能多元的共享活动场所,使其空间的商业适用性得到传承和提升,让这片区域被充分激活。

3.5.4 交通组织

整体交通组织考虑参观的舒适性及便捷性,首先调整部分道路,打通支巷,形成区域道路微循环,让整个片区步行道路四通八达(图4)。都府堤片区现有农家所入口、党史馆西侧及廉政文化公园地下三处停车场,但依旧车位紧张,考虑游客的便捷性,再新增一处农讲所片区停车场,保证来游玩开车人群均有车位可停(图5)。除此之外,充分对接交管局交通管制方案,结合整体设计进行适当优化,保证片区的车行交通畅通及人行交通的舒适性及安全性(图6)。

图4 交通优化图

图5 停车场布置图

图6 管控设置图

4 结语

都府堤历史街区的保护与更新,既是历史通过现代手法的延续,也是现代居住生活的展现与重塑,更是片区历史文化精神的发扬。都府堤历史街区的保护与更新不仅能提升城市功能,让街区居民现有生活条件改善,同时也能推动本区域经济增长。其保护与更新需要经过长时间的研究与实践,本文希望能抛砖引玉,提供探讨历史街区保护更新的一种途径。