伴特殊演变过程的泛发皮下型环状肉芽肿一例

2023-10-13甘怀欣王婷婷

甘怀欣 王婷婷 李 利

四川大学华西医院皮肤性病科,四川成都,610041

皮下型环状肉芽肿是一种以皮下结节为特征的非感染性肉芽肿性皮肤病,临床少见,多累及儿童,成人较少见。我科诊治1例发生于成人少见的泛发全身的皮下型环状肉芽肿,现报道如下。

临床资料患者,女,61岁。腹部、双足结节2个月,泛发全身1个月余。于2021年4月来我院就诊。2个月前,患者无明显诱因腹部、双足出现散在花生至鹌鹑蛋大小结节,初为肤色,后颜色逐渐加深并变平,部分融合成片,偶有瘙痒及刺痛,为阵发性,伴一过性发热,最高温度不详,无咳嗽、咳痰、盗汗、关节疼痛,1个月余前,皮损加重并泛发全身。既往体健,无特殊病史及用药史,否认既往糖尿病、结核病史。体格检查:系统检查未见异常。皮肤科查体:四肢、躯干见鹌鹑蛋至鸡蛋大小肤色、红色、暗红色或黄红色结节、斑块、斑片,部分融合成片,压之褪色,边界清晰,质地较软,活动度差,部分结节中央有痂壳,皮损表面附着细薄鳞屑(图1)。

图1 四肢、躯干见鹌鹑蛋至鸡蛋大小肤色、红色、黄红色或暗红色结节、斑块、斑片,部分融合成片

实验室检查:血常规、凝血功能、生化、大便常规+隐血、小便常规、输血前全套(梅毒、乙肝、丙肝、HIV)、肿瘤标志物、类风湿因子、血沉、免疫全套、ASO、CMV、EBV、弓形体抗体IgM、单疱病毒抗体I/II型IgM、风疹病毒抗体IgM、巨细胞病毒抗体IgM、血清蛋白电泳、免疫固定电泳+免疫球蛋白轻链定量、自免肝抗体谱、抗中性粒细胞胞浆抗体、磷脂综合征相关自身抗体无明显异常。TSH 6.07 mU/L(正常值0.27~4.2 mU/L),T3、T4、FT3、FT4均在正常范围。

影像学检查:胸部平扫CT示右肺上叶、左肺下叶结节,多系炎性结节,右肺中叶少许纤维灶。全腹部平扫CT示肝硬化可能;肝右叶包膜下钙化灶;肝右后叶小囊肿可能性大;脾脏小结节:脉管瘤?淋巴结彩超:无明显异常。胃肠镜示食管炎;慢性非萎缩性胃炎伴胆汁反流;结肠息肉;结肠黑变病。甲状腺彩超示甲状腺不均匀改变:桥本氏甲状腺炎可能。

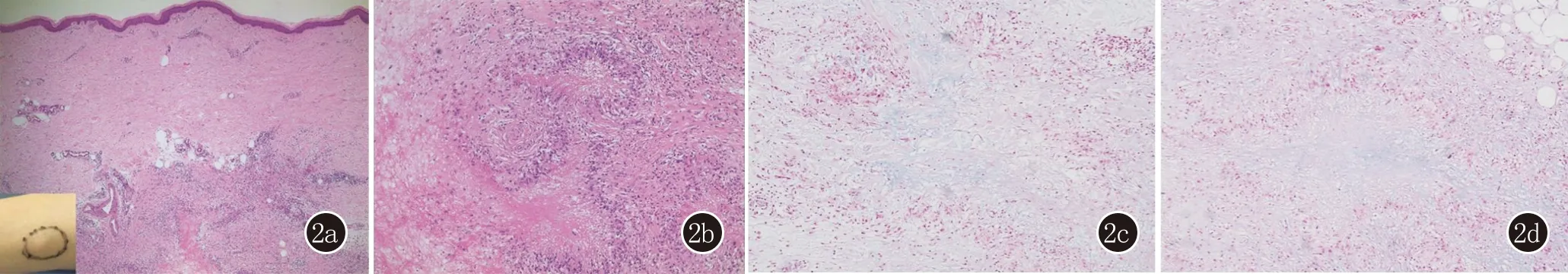

皮肤组织病理示:左小腿肤色结节:表皮网篮状角化过度,真皮浅层小血管周围少量淋巴细胞及个别嗜酸性粒细胞浸润,真皮中深层至皮下脂肪层片状栅栏状肉芽肿形成,中央胶原变性坏死,似有黏液沉积,肉芽肿及小血管周围较多淋巴细胞、嗜酸性粒细胞及少量浆细胞浸润,部分区域可见多核巨细胞(图2a、2b);行AB染色,真皮中深层及皮下脂肪层栅栏状肉芽肿中央似黏液沉积处AB染色阳性(图2c、2d)。右前臂暗红色结节:表皮轻度角化过度,棘层稍增生,真皮全层可见较多片状栅栏状肉芽肿形成,其内胶原纤维变性坏死,小血管及部分附件周围较多淋巴细胞及少量浆细胞、嗜酸性粒细胞浸润,部分区域可见多核巨细胞(图3)。右背部暗红色斑片:表皮轻度角化过度,棘层稍增生,真皮全层至皮下脂肪浅层可见片状胶原纤维变性坏死,周围栅栏状肉芽肿形成,小血管及部分附件周围较多淋巴细胞、中等量嗜酸性粒细胞及少量浆细胞浸润,部分区域可见多核巨细胞。另外见部分胶原间纤维素样渗出(图4)。

图2 左小腿肤色结节组织病理:表皮网篮状角化过度,真皮浅层小血管周围少量淋巴细胞及个别嗜酸性粒细胞浸润,真皮中深层至皮下脂肪层片状栅栏状肉芽肿形成,中央胶原变性坏死,似有黏液沉积,肉芽肿及小血管周围较多淋巴细胞、嗜酸性粒细胞及少量浆细胞浸润,部分区域可见多核巨细胞(HE, 2a:×40; 2b:×100);2c:真皮中深层栅栏状肉芽肿中央似黏液沉积处AB染色阳性(HE,×100);2d:皮下脂肪层栅栏状肉芽肿中央似黏液沉积处AB染色阳性(HE,×100)

图3 右前臂暗红色结节组织病理:表皮轻度角化过度,棘层稍增生,真皮全层可见较多片状栅栏状肉芽肿形成,其内胶原纤维变性坏死,小血管及部分附件周围较多淋巴细胞及少量浆细胞、嗜酸性粒细胞浸润(3a:HE,×40;3b:HE,×100) ,部分区域可见多核巨细胞 图4 右背部暗红色斑片组织病理:表皮轻度角化过度,棘层稍增生,真皮全层至皮下脂肪浅层可见片状胶原纤维变性坏死,周围栅栏状肉芽肿形成,小血管及部分附件周围较多淋巴细胞、中等量嗜酸性粒细胞及少量浆细胞浸润,部分区域可见多核巨细胞。另外见部分胶原间纤维素样渗出(4a:HE,×40;4b:HE,×200)

诊断:皮下型环状肉芽肿(subcutanous granuloma annular,SGA)。治疗:口服羟氯喹、复方甘草酸苷、海棠合剂,外用倍他米松尿素乳膏及窄谱中波紫外线照射。治疗23天后,皮损瘙痒缓解,结节较前变小、变平,红斑变淡,患者好转后出院,2年后(2023年3月)电话随访中患者诉出院后发作2~3次,口服羟氯喹、复方甘草酸苷片、外用卤米松/三氯生乳膏可缓解。

讨论环状肉芽肿以环状丘疹或结节性损害为特征的慢性皮肤病。临床分型主要分为局限型、泛发型、丘疹型、皮下型、穿通型及线状[1]。SGA又称为儿童假类风湿样结节或深在型环状肉芽肿,属GA中较少见的类型,好发人群主要为儿童及年轻人,在亚洲人中可见大于40岁成人发病,女性多发[1]。GA通常为特发或合并有糖尿病、高脂血症、甲状腺炎、恶性肿瘤、感染、自身免疫性疾病、免疫抑制药物[2-4]。患者检查结果排除糖尿病、高血脂、恶性肿瘤、细菌及巨细胞、EBV、HIV等病毒感染,且免疫相关因素也可排除,甲状腺相关检查中,TSH偏高,提示轻度亚临床甲减,甲状腺彩超示甲状腺不均匀改变,提示桥本氏甲状腺炎可能,虽患者未做甲状腺抗体检查(TPOAb、TgAb),但也不能排除本例患者可能是甲状腺炎伴发的环状肉芽肿。既往报道中甲状腺瘤、甲状腺功能减退、甲状腺炎均可伴发环状肉芽肿[5-7]。

SGA典型皮损为无痛性皮色至紫红色皮下结节,常累及头皮、四肢及臀部。本例患者为老年女性,非既往文献报道中常见的好发人群,该患者皮损泛发,且发生发展演变过程较为特殊,初期为皮下肤色结节,逐渐演变为暗红色结节,最后为暗红色斑片,同时存在有三种皮损,皮损形态及分布位置符合SGA。

本例患者需与类脂质渐进性坏死及结节病鉴别。SGA病理表现特征为栅栏状肉芽肿形成,可见纤维蛋白样坏死和黏液沉积,常伴有嗜酸性粒细胞浸润[7]。以上病理特征本例患者的三种皮损皆较典型,根据患者的临床表现加上典型病理特征,可确诊为SGA。特殊之处在于,本例患者临床初期为皮下肤色结节,逐渐演变为暗红色结节,最后为暗红色斑片,而皮肤组织病理的栅栏状肉芽肿的位置也由深至浅,从皮下脂肪层至真皮全层,呈现与临床表现对应的关系。

本病目前尚无标准治疗方案,根据文献报导,GA的局部治疗为外用糖皮质激素药物、钙调神经磷酸酶抑制剂[3],系统性治疗主要有糖皮质激素、羟氯喹、氨苯砜、甲氨蝶呤、异维A酸、生物制剂(阿达木单抗、英夫利西单抗 、依法利珠单抗)、光疗(PUVA、NB-UVB)等。GA既往研究显示与Th1免疫介导相关,但现发现还与Th2和Janus激酶信号传导有关[9]。Song等[10]报道一例使用了羟氯喹、甲氨蝶呤、烟酰胺、别嘌呤醇和阿达木单抗等传统系统性治疗无效后,使用抑制Th2通路的度普利尤单抗取得疗效。因此,对于传统治疗无效的患者可考虑使用其他通路的抑制剂。另多个研究证实,用于治疗类风湿关节炎、溃疡性结肠炎、银屑病等疾病的JAK抑制剂托法替尼(tofacitinib)可有效治疗难治性的GA患者[11,12]。

SGA仅有少数皮损时可使用局部治疗,但对于本例患者皮损泛发全身,需进行系统性治疗,患者口服羟氯喹等即获得满意疗效,出院后虽反复发作,但经口服羟氯喹、复方甘草酸苷片、外用卤米松/三氯生乳膏后,病情均可在1个月内缓解。成人皮下型环状肉芽肿的治疗至今尚缺乏大规模的临床随机对照试验,一方面是成人的发病率低,另一方面则是该病常为自限性疾病[13],在一回顾文献中统计了43例未经治疗的SGA患者预后,痊愈24例,好转15例,反复发作4例[14]。因此,对于反复发作的SGA患者在未来仍需进一步研究,总结出更好的治疗方案。