祛疾除疫到根治恶习:晚清海关医官历史书写的多重镜像

2023-10-11董强

董 强

一、问题的提出

历史的时空场域无法自我言明,需要史学工作者从卷帙浩繁的文献中爬梳考订、抽丝剥茧、厘清脉络,进行哲理性思辨与学理性阐释。概言之,历史是无可易变的真实存在,如同自然界的客观事实。

历史书写长期以来是史学研究关注的命题,是深掘历史记忆、解构历史图景的方法。在依循文献史料客观性的前提下,如何确立历史书写的话语意涵是史学工作者的应有之义。英国哲学思想家迈克尔·欧克肖特(Michael Oakeshott)指出:“历史不是别人而是历史学家制造出来的,编纂历史是制造历史的唯一方法。”(1)(英)爱德华·霍列特·卡尔著:《历史是什么?》,陈恒译,商务印书馆2007年版,第106页。

海关史与政治史、社会史、文化史等研究一样,从隐喻的历史话语和历史记忆中书写与重构历史图景。由于史学工作者秉持的历史观与价值观不同,面对同样的海关史人物,以及深刻触发海关重大变革的历史事件或时代环境,易于得出迥然不同的研究结论,书写出别样化的海关史叙事。诚然,真实、客观的文献史料,在不同史家眼中会阐发出不一样的历史结论,得出不一样的历史评价。即便身处于同一时代的历史人物,也会因所处环境与际遇的判然有别而察觉出另类风景,演绎出海关史人物书写的多重面相,形塑差异化且极富魅力的海关史人物群像。

近年来,一批重量级的海关史料和专文专著相继问世,这为海关史研究增添了新鲜血液,孕育出勃勃生机,其中不乏精品力作。在复杂的海关史人物群像中,有一类长期“失声”的边缘群体,他们是近代海关特殊的技术官僚——海关西医(Customs Surgeons),又名海关医官(Customs Medical Officer)。囿于研究资料的匮乏,人们只能从《海关医报》(Customs Medical Reports)等史料中管窥一二。可以预见的是,在云迷雾锁的冰冷档案背后,是一个个鲜活的海关医官形象。作为近代海关中的独特职业群体,海关医官的身份认同颇具意蕴,他们究竟是中国海关的技术官僚?晚清政府的洋雇员?还是恪尽职守的执业医师?抑或仅仅只是一名来华谋求生计的外国人?

不同时期,学术界对海关医官的演变轨迹、学术脉络、研究视阈与理论思潮等问题已有回溯与评析,但仍有不少问题需进一步深耕。随着新世纪海关史研究的骤然升温,极具复杂面相的海关医官逐渐成为海关史研究中颇具多元视角与跨学科特征的重要研究对象。(2)学界有关晚清海关医官职业群体,已有丰富的研究。代表性专著有:英国学者道格拉斯·汉斯(D.M.Haynes)的《帝国的医师:万巴德与英国热带医学的创建》(台湾允晨文化出版社2012年版),台湾学者李尚仁的British Imperial Medicine in Late Nineteenth-Century China and the Early Career of Patrick Manson(University of London,Dissertation from Medical History,1999),高晞的《一个英国传教士与晚清医学近代化》(复旦大学出版社2009年版),詹庆华的《全球化视野:中国海关洋员与中西文化传播(1854—1950年)》(中国海关出版社2008年版),温州市档案局译编的《近代温州疾病及医疗概况:瓯海关〈医报〉译编》(社会科学文献出版社2018年版)等;代表性论文有:詹庆华的《中国近代海关医员与西医在华传播初探:以中国旧海关出版物为视角》(《上海海关学院学报》2012年第2期),王少阳、杨祥银的《晚清浙江通商口岸的疾病统计与分析:以〈海关医报〉为例》(《浙江档案》2012年第8期),王鹏、杨祥银的《海关医官与西医东渐:以宜昌〈海关医报〉(1880—1928)为中心》(《江汉论坛》2018年第2期),杜丽红的《清末东北官聘西医及其薪津状况考析》(《中国经济史研究》2018年第4期),王灿的《行动者网络视野下晚清海关疫情资讯的传播与应用:以〈海关医报〉〈北华捷报〉为中心的考察》(《文化与传播》2021年第2期)等。诚哉斯言,表象的背后往往隐喻着不同的历史真谛,有必要以更加娴熟和精锐的视角描绘出海关医官群体清晰而完整的画像。本文借助历史书写的多重叙事手法,意在以多元视角看待海关医官的不同面相,借此探悉海关医官如何从“祛疾除疫”的职业使命向“根治恶习”的复杂内心予以转变,期冀回应如下问题:海关医官群体是如何成长的?他们来华的初衷与目的是什么?供职于中国海关后,又产生了哪些认知逆转与内心异变?探悉这些问题,有助于我们深刻认识近代海关中不同的职业群体,以及外籍海关医官在近代中国卫生检疫事业中所扮演的角色,以此廓清海关医官立体鲜活的人物群像,有力祛魅隐喻的历史意蕴。

二、远赴异乡:海关医官的缘起与发展

1492年哥伦布发现新大陆后,西方医学跟随欧洲殖民扩张的脚步传至亚非拉等地。由于殖民主义扩张动机、手段与程度的变化,西医对于推进帝国主义侵略步伐以及维护殖民统治发挥着显著作用。长期以来,近代西医传教士的书写与研究秉持着“现代卫生文明使者”与“帝国主义侵略帮凶”的双重面相。毋庸置喙,在中国近代史的话语场域中,“西医东渐”已成为殖民者与被殖民者之间相互接触、冲突和可能融合的公共空间。辨析这一概念,有助于说明西医对于帝国主义政治统治、经济利益与意识形态的重要性,借此发现西医传播与殖民扩张之间更深层次的共谋关系。

海关医官并非最早来华传播西医的职业群体。明清之际,不少西洋传教士肩负传颂上帝声音与播撒福音的“神圣使命”来到遥远而陌生的中国。面对根深蒂固、生命力顽强的中国儒释道精神,传教士们在传播福音的过程中遭遇了强大阻力。这不仅是东西方文化的藩篱,也是人们对传统信仰的颠覆与重构。为了让更多的中国人,尤其是精英阶层认识并接受基督教,自西徂东的传教士开始展示精湛的“西洋方技”——西医,以“上帝使者”的化身将来自异域的艰涩教义,根植于士大夫的精神世界。缘于此,兼具“上帝使者”与“悬壶济世”双重责任的传教医师就此诞生。此后,西医成为帝国主义入侵中国肌体与提升西方世界声誉的重要手段,西医传教士也由此构筑起一套现代卫生文明(Modern Health Civilization)话语体系。

1827年,英国东印度公司医生郭雷枢(Thomas Richardson Colledge,1796—1879)在澳门创办了近代中国第一所教会医院。1834年11月,美国传教士伯驾(Parker)在广州举办眼科医局,后更名为博济医院(Canton Pok Tsai Hospital),(3)学界有关伯驾的研究成果很多,如(美)爱德华·吉利克著、董少新译的《伯驾与中国的开放》(广西师范大学2008年版)、谭树林的《美国传教士伯驾在华活动研究》(群言出版社2010年版)、梁碧莹的《美国人在广州(1784—1912)》(广东人民出版社2014年版)等。成为有史以来中国内地最早设立的西医医院。在众多的传教医师中,以英国伦敦会(London Missionary Society)传教士罗伯特·马礼逊(Robert Marrison,1782—1834)最具代表,可谓声名鹊起、成就斐然。马礼逊不辱传教医师使命,致力于在华传播西医。尽管马礼逊开启的医学传教模式略显稚嫩,但对日后来华的传教医师而言无疑起到先导与示范作用。(4)赵晓兰:《医学传教在近代中国的传播阶段与特征》,《新闻与传播研究》2019年第6期。继马礼逊之后,米怜(William Milne)、麦都思(Walter Henry Medhurst)、裨治文(Elijah Coleman Bridgman)、雅裨理(David Abeel)、卫三畏(Samuel Wells Williams)、郭实腊(Karl Friedrich August Gutzlaff)等传教士接踵而至,他们将传教与行医融会贯通,很快得到了地方士绅与民众的认可,极大减缓了传教阻碍。为此,英国东印度公司医生郭雷枢起草了《关于任用医生来中国传教的建议书》,寄发给英美各国宗教团体,呼吁并请求教会委派更多具备现代医学知识的传教士来华助力,由此开辟行医传教的新路。

晚清国门洞开,大批传教医师涌入中国,致力于医学传教事业(Medical Missions)。他们以传教为动力,以西医为方技,以行医治病为手段,揭开了大规模西医东渐的帷幕。然而,传教医师的双重角色却促使这一群体在华传教过程中“呈现出多元性冲撞和矛盾态势”,并“产生裂变与紧张”。(5)杨念群:《杨念群自选集》,广西师范大学出版社2000年版,第364页。一部分传教医师开始涉足海关卫生检疫事业,加入海关医官的行伍之中。

随着近代海关外籍税务司制度的确立,海关总税务司署在全球招募洋员,中国海关一度成为“国际官厅(International Office)”。这些远道而来的异族人,常因水土不服而疾病缠身,加之难以适应中医的诊疗方式,保障洋员身体健康成为海关总税务司赫德(Robert Hart,1835—1911)不得不考虑的棘手问题。1863年,赫德在通商口岸设立了海关医务处(Customs Medical Service),(6)Lien Teh Wu,Chi Min Wong:History of Chinese Medicine Being a Chronicle of Medical Happenings in China from Ancient Times to the Present Period,Tientsin:The Tientsin Press,Ltd.,1932,p.249.并延聘海关医官提供医疗卫生服务。除粤海关广州医务处聘请华人担任海关医官外,其余皆为外籍海关医官。这些被雇佣的海关医官,主要负责检查通商口岸港埠内的卫生状况,并对领事馆、租界内的外侨实施医疗保健。首批招募的海关医官有不少是当地的传教医师,他们谙熟本地语言,熟知地方疫病流行情况。

根据1876年海关总税务司署编印的《新关题名录(Service List)》记载,在17个通商口岸中,共延聘有21名海关医官。除来港船舶较多的烟台、上海、福州营前、厦门各聘有2名海关医官外,其余通商口岸仅聘有1名海关医官(部分海关医官名录详见表1)。

表1 《新关题名录》中记载的部分海关医官名录

清末,担任海关医官的人员近百余人,(7)笔者统计了《新关题名录》等史料后发现,辛亥革命前夕的1910年,出任海关医官者多达384人次,其中外籍海关医官378人次,中国籍海关医官6人次。其中绝大部分为英国籍。在英国籍海关医官中,有不少人毕业于苏格兰的医学院,究其缘由:一是与赫德有关。赫德生于英国北爱尔兰地区,毕业于英国贝尔法斯特女王大学(Queen’s University Belfast),曾结交部分医学界精英,具备一定的人脉资源。早期中国海关在延揽医官人才时,主要依靠熟人举荐。二是与苏格兰发达的医学有关。18世纪中叶,苏格兰成为英国乃至欧洲的医学中心,与法国、普鲁士并驾齐驱。1830年代,法国大力发展实用科学(Practical Science)和病理解剖学(Morbid Anatomy),苏格兰医学院则仍旧保有古典时期医学教育体系,认为专研医学经典,探究病理学才是培育优秀医生的关键。与此同时,整个英国医学界十分关注环境、水源以及既往病史对病理成因的潜在作用。(8)Thomas Neville Bonner,Becoming a Physician,Oxford: Oxford University Press,2000,pp.145-147,p.166.这些研究传统,从日后出版的《海关医报》中得以佐证。《海关医报》记载的通商口岸流行病情况及气候环境报告,与苏格兰医学、神学及博物学等学科紧密关联,这些研究与亚伯丁大学(University of Aberdeen,创建于1495年)、格拉斯哥大学(University of Glasgow,创建于1451年)所讲授的内容不谋而合。(9)道格拉斯·汉斯著:《帝国的医师:万巴德与英国热带医学的创建》,李尚仁译,台湾允晨文化出版社2012年版,第26-28页。

不仅如此,外籍海关医官的求学经历也印证了这一点。在早期招募的海关医官中,不少人毕业于苏格兰的医学院,如马参(Patrick Manson)毕业于亚伯丁大学,梅威令(W.W.Myers)与德贞(J.Dudgeon)毕业于格拉斯哥大学,黄宽毕业于爱丁堡大学(University of Edinburgh,创建于1582年)。

令人困惑的是,为何这些医学毕业生要远赴异乡来到遥远而陌生的中国呢?19世纪的英国是全球殖民强国,素有“日不落帝国”之称,在亚非拉均有殖民地。对于英国人而言,供职于中国海关并未产生多大吸引力。缘于此,赫德在早期招募洋员方面颇有难度,加之招揽人才并无定规,大多仰赖内部人士口耳相传与自我举荐,或有赖求职者亲自打听职缺。因此,来中国海关供职的洋员,多为传教士、随外国使团来华的通译生,以及高阶雇员亲属,或是家道中落的欧洲贵族,甚至是热衷于环球旅行的冒险家,这些人士具有海外生活经历,不少就生长于中国、日本等地。

1864年,赫德与清政府总理衙门商定颁布了《通商各口募用外人帮办税务章程》,海关总税务司募用洋员有了较为明确的规定。即便如此,中国海关的名气远逊于英国其他殖民地行政管理机构,招徕人员的渠道相对狭窄,正如赫德所言:“我们想找的是一位能在中国生活下去的人。”(10)C.Ladds,Imperil Careers—Working for Chinese Customs Service,1854-1949,Manchester:Manchester University Press,2013,pp.58-60.为此,赫德不断提升海关洋员待遇,同时积极在国际舞台上展现中国海关影响力,吸引外国人来华充任洋员,海关医官概莫能外。

当时,海关医官的聘用,主要采取海关聘请与申请人自荐两种方式,主要流程如下:一是由各地税务司根据海关章程及当地实际情况,核查并选用符合条件的医师,呈请海关总税务司署审核批准,方可予以录用;海关总税务司署根据候选人情况,任命符合条件的执业医师担任海关医官。二是申请人向各地税务司自荐,填完本人国籍、年龄、行医执照、学历等信息后,经审查合格,向海关总税务司署呈请录用。值得一提的是,无论是海关聘请的雇员,还是以自荐方式推选的人员,都必须得到海关总税务司署的批准后才能聘用。(11)China Imperial Maritime Customs—Staff Organization and Control,Shanghai:Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,1936,p.56.根据赫德要求,中国海关驻伦敦办事处的金登干(James Duncan Campbell,1833—1907)常年在英国征募医师,并选派至中国海关。此外,还有不少人是通过现任海关医官举荐的。譬如,海关总税务司署的海关医官德贞(J.Dudgeon)原为来华传教医师,后于1865年出任医官。1893年,台湾打狗关(今台湾省高雄市)与台南关两地的海关医官梅威令(W.W.Myers),就是德贞向赫德举荐的。(12)詹庆华:《全球化视野:中国海关洋员与中西文化传播(1854-1950年)》,中国海关出版社2008年版,第243页。

事实上,不少人在担任海关医官前,已与中国海关签订了工作协议,(13)The Directory &Chrontcle For China,Corea,Japan,the Philippines,Indo-china,Sraits Settlements,Siam,Borneo,Malay States,&Hongkong,Hongkong:The Hongkong Daily Press Office,1892,p.178.如海关总税务司署医官德贞(J.Dudgeon,1865年入职)、粤海关医官黄宽(Wong Fun,1863年入职)、天津关医官法类思(John Frazer,1868年入职)等。(14)参见1876年编纂的《新关题名录》;吴松弟:《美国哈佛大学图书馆藏未刊中国旧海关史料》(第232册),广西师范大学出版社2016年版,第363-364页。1870年,海关总税务司署在颁行通令中指出,海关医官所订立的工作合同为特殊合约(Special Appointment),并将海关医官视为海关内班人员管理。言下之意,他们并不归属于一至四等帮办中的任何一级。直至1885年,海关医官才被视为海关管理人员的一部分,并在《新关题名录》中列为独立类别。

实际上,每年供职于海关医官的人数并不固定。据现有史料,从1876年起,每年大约17至40人不等(详见表2)。总体而言,海关医官人数呈逐年递增态势,或与通商口岸数量及贸易量增加有关。(15)李欣璇:《晚清海关检疫制度的建立与实施》,2015年台湾师范大学历史系博士论文,第24-26页。

表2 晚清海关医官中英国籍医官人数一览表

在招募的晚清海关医官中,80%为英国籍,其余17%为其他国籍。1893年以后,英国籍海关医官人数占比略有下降,但总体维持在50%至70%左右,其他国籍的海关医官主要来自法国、德国、美国、葡萄牙、挪威和中国,如拱北关的葡萄牙籍海关医官阿瓦利(E.M.Alvares)与阿美达(E.da E.P.Almeida)、东海关的挪威籍海关医官顾林森(O.K.R.Gulowsen),以及粤海关的华人海关医官黄宽。除英国籍海关医官外,法国、美国与德国籍的海关医官人数最多,如江海关法国籍海关医官毕顺(L.Pichon)、淡水关德国籍海关医官周汉森(C.H.Johansen)。

三、祛疾除疫:海关医官的职责使命

(一)孤守关外:东北的首位海关医官

长期以来,东北地区被清政府视为龙兴之地,为了加强管理,采取了柳条边的封禁措施。第二次鸦片战争期间,大批流民开始沿陆路或渡海至辽东一带谋生,东北地区迎来了史所未有的大开发时期,即“闯关东”。

1858年6月,中英双方签订了《天津条约》,宣布增开“牛庄”为通商口岸,并允许英国设立领事馆。牛庄位于辽河出海口,地域范围较大,其开埠地没沟营(今辽宁营口)是东北地区最早的通商口岸。据清末编撰的《海城县志》记载:“营口在辽河左岸,距牛庄九十里。海禁未开时,南商浮海,由三岔河至萧姬庙河口登陆,入牛庄市场,嗣后河流淤浅不能深入,因就此为市。咸丰八年与英人订约通商,仍沿牛庄旧称,实则以营口为市场。”(16)(清)管风和修、张文藻纂:《(宣统)海城县志·商埠》,1909年铅印本。可见,营口早在开埠前,已是辽东地区重要的商贸口岸。

随着辽东沿海的开埠通商,1865年清政府设立了牛庄海关(又名“山海新关”),主要管理航行于渤海东北部一带的商船,并对进出口货物征收关税。瓦遵(James Watson,1840—1926)原为一名英国籍医生,1865年来到牛庄成为首任海关医官。此后,瓦遵在牛庄工作长达19年,成为东北地区最早的外籍执业医师。

1840年,瓦遵出生于英国苏格兰中洛锡安郡(Midlothian)。1863年8月,毕业于爱丁堡大学医学院(University of Edinburgh)获医学学士。此后,瓦遵在爱丁堡皇家医学院(Edinburgh Royal Medical College)实习一年,并获爱丁堡皇家外科医生证书,他对狂犬病、天花等传染病的疗法及药物颇有研究。1865年5月,瓦遵远赴重洋来到中国,在牛庄海关从事卫生检疫和医疗服务工作。瓦遵与妻子玛格丽特·弗格森(Margaret Ferguson)一直在中国生活,直至退休后返回英国。

开埠初期,居住在牛庄(实际为没沟营,今辽宁营口)的外侨屈指可数。1867年,寓居牛庄的外籍人员不过80人,主要以海关工作人员及各国海员为主。不久,英美等国在牛庄设立领事馆,并由密迪乐(Thomas Taylor Meadows)执掌的牛庄领事馆代表英国政府全权处理在东北的各项事务。由于牛庄一带偏僻荒凉,外侨闲来无事经常酗酒,甚至酒后闹事。担任牛庄海关税务司的马福臣(Mac Pherson,1865年—1869年在牛庄海关任职)就存在严重的酗酒问题,并与当地的英国公民发生肢体冲突,后交付天津英国领事馆处置。(17)郭宝潘:《营口海关志》,营口海关2002年版,第54页。

瓦遵在《海关医报》中报告了大量有关牛庄的轶事奇闻与风土人情。他时常在报告中抱怨,牛庄城区与领事、洋行聚居区的卫生状况令人生厌,字里行间流露出对当地市政建设与环境卫生的不满。1867年,瓦遵撰写了一篇名为《我的新家在满洲(My new home in Manchuria)》的文章,明显流露出对牛庄卫生状况的担忧。(18)郭宝潘:《营口海关志》,营口海关2002年版,第55页。尽管如此,瓦遵很快融入了当地生活,并在《海关医报》中称赞东北人身材高大、体格健硕的雄伟身姿。

1884年,瓦遵返回英国,并在英格兰朴茨茅斯皇家医院工作。返回英国后,瓦遵依旧关注牛庄局势,特别是中日甲午战争爆发后,他专门写信给英国《泰晤士报》,建议派遣英舰前往辽东保护英国侨民。1926年6月18日,瓦遵在英国朴茨茅斯病逝,享年86岁。

(二)济世为民:首位华人海关医官

黄宽是近代海关聘请的首位华人海关医官。黄宽(Wong Fun,1828—1878),字绰卿(Cheuk Hing),广东香山县东岸乡(今广东省珠海市香洲区)人。他幼年父母双亡,姐姐很早出嫁了,然后由祖母一手抚养长大,终日过着“野蔬充膳,落叶添薪”的生活。黄宽天资聪敏,记忆力特别强,后入私塾就读,但因家境贫寒,不得不中途辍学。就在他11岁时,黄宽迎来了人生转机。

1839年11月4日,马礼逊教育会(Morrison Education Society)在澳门创办了中国第一所西式学堂,即马礼逊学堂(Morrison Memorial School),并延聘美国耶鲁大学毕业生塞缪尔·布朗(Samuel Robbins Brown)负责日常管理。马礼逊学堂免费招收贫寒子弟就读,并提供生活补贴。为此,黄宽与容闳(晚清著名教育家、外交家)等6名学生于1840年3月13日进入马礼逊学堂就读。

1846年9月,塞缪尔·布朗的夫人因身体羸弱,亟需返美休养。在长期相处的过程中,塞缪尔·布朗与孩子们建立了深厚情谊。临行前,塞缪尔·布朗决定带3至5名学生前往美国求学。听闻这一消息,只有黄宽、容闳、黄胜三位年轻人毅然决定前往美国就读,由此成为“近代中国第一批留学生”。(19)张娟:《近代中国第一位华人西医黄宽留学英国考》,《岭南文史》2013年第1期。赴美后,黄宽在塞缪尔·布朗的帮助下,前往马萨诸塞州的孟松学校(Monson Academy)就读大学预科班。1849年,黄宽与容闳以优异的成绩完成学业。此后,容闳升入美国耶鲁大学学习,黄宽则在香港教会的资助下,前往苏格兰爱丁堡大学学习医科。经过五年的刻苦攻读,黄宽于1855年荣获爱丁堡大学医学学士学位。毕业后,黄宽继续留在英国医院实习,从事病理解剖工作,后获得博士学位,“成为华人留学外国全面掌握西医学科领取医学证书的第一人。”(20)梁碧莹:《简论黄宽、黄胜对西学的传播》,《广东社会科学》1997年第4期。1857年,学业有成的黄宽返回中国,先后在香港的伦敦会医院、广州的惠爱医院和广州博济医院(The Canton Pok Tsai Hospital,今中山大学孙逸仙纪念医院前身)从事医学研究工作。期间,黄宽短暂做过李鸿章的幕僚,但因政见不合,随即请辞。

1863年,粤海关医务处成立。在好友的举荐下,黄宽成为首位华人海关医官。黄宽医术精湛,精通外科,在广州西医界享有盛名,正如容闳在《西学东渐记》一书中评价“以黄宽之才之学,遂成为好望角以东最负盛名之良外科。继复寓粤,事业益盛,声誉益隆。旅粤西人欢迎黄宽,较之欢迎欧美医士有加。”黄宽还经常被邀请到医学院讲学。1866年,博济医院创设南华医学堂,这是近代中国较早兴办的西医学府,黄宽在该校担任解剖学及外科学主讲教师。由于黄宽医术比欧美医生精湛,加之他又是中国人,且熟练掌握英语,因此,无论是中国病患还是外国病患都慕名前来找他治病。黄宽还颇具济世为民的情怀,经常免费给贫苦之人看诊。1878年10月12日,黄宽因颈部患疽,促发败血症,救治无效,与世长辞,享年49岁。就在辞世之前,黄宽还带病给英国领事夫人出诊。尽管家人再三劝阻,但他依然坚持出诊,后不幸离世,“中西人士临吊者无不悼惜,盖其品行纯笃,富有热忱,故遗爱在人,不仅医术工也。”(21)(清)容闳著:《西学东渐记》,徐凤石、恽铁憔译,湖南人民出版社1981版,第18页。

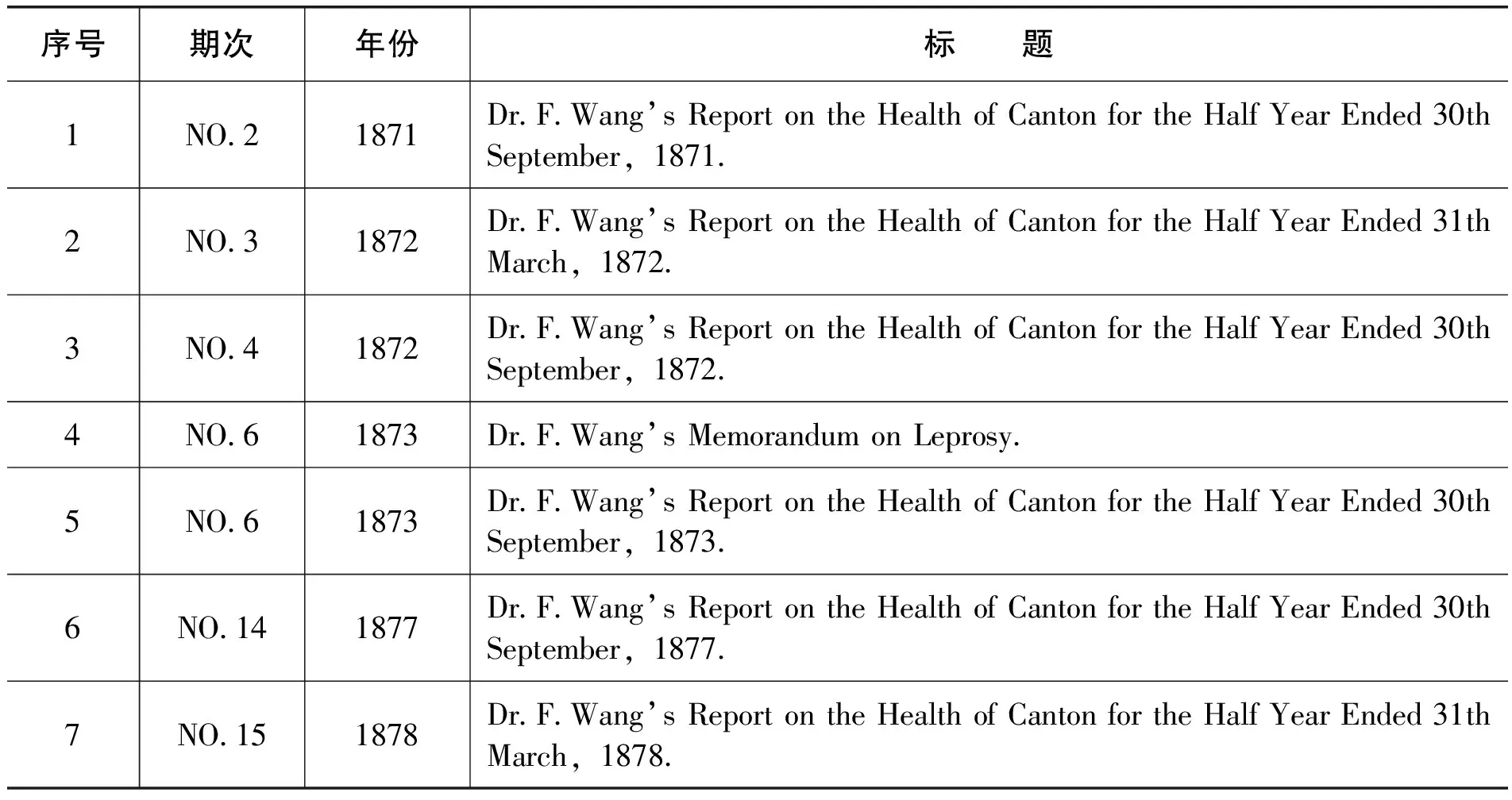

黄宽担任粤海关医官后,一直致力于为海关职员及港口海员提供医疗服务。黄宽长期从事广州的海港卫生检疫工作,撰写有7篇《海关医报》(详见表3),不仅监测了口岸疫病的流行情况,还记述了广州城内华人及洋人聚居区的公共卫生状况,是研究近代早期广州医疗卫生事业的重要史料。

表3 黄宽撰写的《海关医报》报告书一览表

(三)潜入内地:西南边陲的海关医官

清末民初,一群特殊的洋人开始活跃于我国西南边陲。他们既不是手持武器的外国士兵,也不是动辄引起教案的传教士,而是供职于中国海关的外籍医官。他们是如何潜入西南内地的呢?

1875年,在滇缅边境发生了“马嘉理案(Margary Affair)”给英国殖民者入侵西南提供借口,英国迫使清政府签订了中英《烟台条约》,增辟宜昌为通商口岸。1876年,中英双方签订了《烟台条约》。按照条约规定,位居长江要冲的宜昌被列为通商口岸。宜昌地处长江中上游地区,位于四川、湖北、湖南三省交界地,上控巴蜀、下引荆襄,地理位置十分险要,素有“三峡门户”“川鄂咽喉”之称。宜昌是长江沿线上重要的航运港口,航运业十分发达。由于宜昌环望皆山,加之地瘠民贫,商贸发展十分有限。开埠通商之前,宜昌全城人口不过1万余人,仅有的棉业、钱业、货栈不过七八家,工商业并不发达。但由于宜昌地理位置优渥,使得英国人强烈意识到,只有扼守宜昌,才能打通前往长江上游的水道,从而径直潜入川蜀腹地。

1877年2月16日,宜昌税务关署(即宜昌关)正式成立。宜昌关参照江汉关章程署理各项业务。宜昌税务关署设在府城南门外的江滨,距县衙大约一里地。缘于宜昌关十分险要,海关总税务司署便委派狄妥玛(Dick Thomas)出任首位税务司,清廷则委命荆宜施道孙家谷出任海关监督。不仅如此,宜昌关税务司的地位也非同一般。1907年,宜昌关税务司梅尔士(F·J·Mayers)被清廷赏封为“四品衔、双龙二等第三宝星”。

19世纪90年代以前,宜昌关是深入内地最为偏远的海关之一,是西方列强入侵四川乃至西南地区的桥头堡。开埠以后,宜昌很快就成为十分重要的通商口岸,其进口商品主要以棉纱、煤油、烟草、五金、医药等工业品为主,出口则以猪鬃、牛羊皮、药材、植物油、生漆、茶叶等农产品为主。此外,四川的贡盐、粮食等物资也大多由宜昌转运至长江中下游港口,以及东南沿海等地。

宜昌关成立后,西方列强争先恐后在宜昌设立领事馆,洋行与租界随即涌现。据统计,1900年,英、美、法、德、日等国在宜昌设立的洋行多达17家,常驻的外籍商人、领事及海关关员近百余人。为了更好地保障当地侨民的健康,1878年7月,海关总税务司署委派麦克法兰(Dr.McFarlane)出任宜昌关海关医官。麦克法兰抵达宜昌后,深恶当地恶劣的环境卫生,认为宜昌是一个“有害健康”的城市,尤其对城市排水系统颇有责怨。《海关医报》中记述了麦克法兰的见闻:“当地卫生状况十分恶劣,城内的官府并没有妥善处置,加之未建立有效的排水系统,亦未有人出面解决水渠所散发的恶臭,也没有人清理排水口堆积如山的垃圾,使得城内卫生状况堪忧。尤其是大雨过后,城内街道马上就会淤积污水,行人只能在淹没膝盖的污水中艰难穿行。一些进城的农民还会挑着粪肥穿城而过,设立在城市中的公共厕所从未清洗或消杀过,总能闻到令人讨厌的气味。”(22)Dr.E.P.Mc Farlane’s Report on the Health of Ichang for the Half-Year Ended 30th September 1880,Customs Medical Reports,No.20,1880,pp.18-19.事实上,并非麦克法兰,每位继任的海关医官都抱怨过糟糕的城市环境。正如1890年继任的阿德治医生(Dr.E.A.Aldridge)所言:“只要设置简易的排水设施,就可以避免路面积水的问题。如不是有雨水的冲刷,宜昌城的街道是不可能干净整洁的。”(23)Dr.E.A.Aldridge’s Report on the Health of Ichang for the Half-Year Ended 30th September 1890,Customs Medical Reports,No.40,1890,p.4.

从1880年至1928年的48年间,在宜昌关任职的7位海关医官共撰写33篇报告,(24)宜昌关的7位海关医官分别是:麦克法兰医生(Dr.McFarlane)、韩尔礼医生(Dr.A.Henry)、阿德治医生(Dr.E.A.Aldridge)、阮医生(Dr.D.Rankine)、格卫龄医生(Dr.William Kirk)、安志祥医生(Dr.Andrew Graham)、博德蔚医生(Dr.T.Chalmers Borthwick)。其中20篇发表于《海关医报》,其余部分发表于《博医会报》,这些报告详细记录了宜昌城内公共环境卫生以及当地的流行病情况。此外,宜昌关的海关医官还兼任宜昌英国苏格兰福音会(Scotch Mission)教会医院医生,也就是说,他们不仅保障海关职员及外国侨民的健康,也参与了当地的医疗卫生事业。

四、施章检疫:海关医官的执业工作

15世纪末,人类开启了大航海时代。随着全球商贸流动的日益频繁,疫病逐渐呈现跨洲传播的态势。特别是19世纪,西方列强的海外殖民进入帝国主义时代,疾病的全球化传播与扩张波及的范围与带来的影响更为深远。鼠疫、霍乱、天花等传染病走出疫源地,逐步向其他国家或地区蔓延,这显然与殖民主义和帝国主义有着紧密联系。

出于自身安全的考量,西班牙、荷兰、英国、法国等拥有众多海外殖民地的西方列强,开始在全球各殖民地口岸大力推进海港口岸卫生检疫制度。缘于此,被西方列强控制的中国海关,基于安全因素,开始探索在中国建立近代海港口岸卫生检疫体系。在这一背景下,海关医官这一职业群体由此肇兴。

第一,列强攫取海港口岸卫生检疫权,为海关医官制度确立法理依据。1858年11月,第二次鸦片战争期间,清政府被迫在上海与英国人签订《中英通商章程善后条约》,以此作为《天津条约》的补充,内容涵盖:中国海关聘用英国人帮办税务、英国人接管通商口岸关税征收等条款。1861年3月,清政府委命李泰国(Horatia Nelson Lay)为总管各口的海关总税务司。1863年11月,英国人赫德(Robert Hart)接替李泰国出任海关总税务司,形成了名义上隶属清政府,实际由外国人掌控的近代海关官僚机构。从此,中国海关行政管理权被列强所褫夺。

赫德在掌管中国海关后,将触角从关税征收,延展至军事、外交等各个领域。晚清之际的中国海关,已不再是纯粹管理进出口贸易以及港埠事务的行政机构。随着海关权力的几度扩张,海关特种职能不断增加,海港口岸卫生检疫权也堪属其列。

回溯缘起,中唐时期,朝廷在广州、泉州等对外贸易港口,初步建立了兼具关税征收、商品检验、外贸管理于一体的市舶司制度。明末,占据我国台湾地区的荷兰东印度拓殖公司(The United Company of Merchants of Netherlands Trading to the East India)在台南府安平港(今台湾省云林县一带)设立检疫站,对往来的船只及人员开展卫生检疫,以防止鼠疫传播,这是近代海港口岸卫生检疫制度首次推广至我国。(25)上海出入境检验检疫局编著:《中国卫生检疫发展史》,上海古籍出版社2013年版,第5页。清初,康熙为了收复台湾,开始实施严格的海禁政策,卫生检疫制度一度中断。1684年,清政府设立粤、闽、浙、江四大海关,除管理海外贸易及征收关税外,还兼办商品检验等职能。1757年,因英国人挑衅发起“洪任辉事件(Flint Affair)”,乾隆皇帝决定实施广州一口通商,市舶司制度彻底废置,改由十三行代行部分海关职能,商品检验和卫生检疫皆由通事及买办协商署理。(26)胡巧利主编:《广东方志与十三行:十三行资料辑要》,广东人民出版社2014年版,第21页。鸦片战争以后,十三行制度日渐废弛,外国公证检验机构纷纷涉足我国,海港口岸卫生检疫权旁落他人,这为西方列强推行海关医官制度确立了法理依据。

第二,肆虐的口岸疫病,直接促发海关医官制度的产生。19世纪70年代,全球出现了霍乱大流行,东亚地区不可避免地遭受侵害。为了保障海关洋员、外籍海员,以及通商口岸及租界内外侨的身体健康,海关总税务司署增设医疗勤务职能,并委托海关医官具体实施。最早招募的一批海关医官,主要为驻守各约开口岸的执业医师,从事船舶检疫、外侨诊疗以及记录口岸卫生健康状况等方面的工作,(27)Lien Teh Wu,Chi min Wong,History of Chinese Medicine Being a Chronicle of Medical Happenings in China from Ancient Times to the Present Period,Tientsin: Tientsin Press,1936,p.251.这当中有不少就是传教医师。因为他们谙熟风土人情,且对地方流行病颇为了解,与在华外国人交流无语言间隙,易于处置相关疫病。

第三,“施章检疫”的开展,为海关医官提供了执业规程。为保障疫港来船在实施检疫时能够做到有章可循,1873年7月21日,江海关税务司署效仿英法诸国设立卫生条约,并在上海率先开办海港口岸卫生检疫。起初,江海关拟定了《检疫章程》,(28)董强:《近代上海霍乱疫病的风险感知与海港口岸卫生检疫》,《海关与经贸研究》2020年第3期。共4条,后经修改增加为8条,内容包括:疫港口岸的划定由海关监督与领事团随时确定;疫港来船应悬挂黄旗并在港外待检,然后由水警从旁看守;船上人员不得随意上下,应由海关医官登临查验;船上如有染疫人员,应当易地停泊,并实施必要的熏洗,检疫期限则由海关医官与该船所属国领事共同商定;倘若违反检疫章程,华人则扭送地方衙署惩办,洋人则遣送所属国领事裁决。(29)Yuehtsen chung,Empire of Hygiene: The Quarantine Service of the Chinese Maritime Customs,1873-1945,Osaka City University 2008,I.The Establishment of the Chinese Maritime Customs Service.

1873年8月21日,闽海关税务司署依据江海关拟定的检疫章程,在厦门关刊布了《检疫章程》3条。1874年,修订为《卫生条例》,内容包括:疫港来船应悬挂黄旗并在港外停泊,俟后听由海关医官上船查验;此等船舶在口外不准擅动,禁止船员登岸及行李货物起卸;违逆章程者由该国领事照例惩办。1882年,因菲律宾马尼拉暴发霍乱疫情,厦门关与驻厦领事团、道台等共同商议,修订检疫章程,并刊布“厦门口岸各国商船有从传染病症之港口来厦章程”7条,以及“厦门口岸保护传染瘟疫(应为霍乱)、天花等症暂行章程”5条和“厦门港口卫生暂行条例”10条。(30)Amoy Despatches.,Statistical Department of the Inspectorate General.Inspector General’s Circulars,No.173,1882.可以说,海关检疫章程的颁布与实施,客观上为海关医官提供了执业指导。

第四,定期撰写口岸医疗卫生报告是海关医官的重要职责。为了翔实、准确记录地方疫病的流行情况,由海关医官哲玛森(R.Alex.Jamieson)主编的英文版《中国海关医报》(又名《海关医报(Customs Medical Reports)》)于1871年在上海创刊,它平均每半年交由海关总税务司署结集出版一次,主要记录中国各通商口岸的流行病及地方病。《海关医报》尤为关注当地的气候、降水等环境变化,并加以分析与评论,由此成为研究晚清中国医疗社会史重要的档案史料。(31)C.A.Gordon,An Epitome of the Report of the Medical Officers to the Chinese Imperial Maritime Customs Service from 1871 to 1882 with Chapters on the History of Medicine in China; Materia Medica: Epidemics;Famine: Ethnology; and Chronology in Relation to Medicine and Public Health,London: Bailliere,Tindall,and Cox.,1884,p.21.如粤海关医官黄宽逐月记录了19世纪70年代广州气象变化,除气温、降水量等常规统计外,还包括了风向、风力、气压,以及雾日数和珠江广州段水位等数据,并指出潮湿的季节对患有风湿病及呼吸道疾病的患者是颇为不利的。这些记录数据为我们了解晚清广州气候状况留下来宝贵的文献史料。(32)何溪澄、冯颖竹:《〈海关医报〉与1877—1894年广州气象观测记录》,《气象科技进展》2017年第3期。不仅是通衢都会,即便是偏远的沿边口岸,海关医官也如实记录当地气候变迁以及居民疾病的流行情况。1889年,云南蒙自开埠通商,不久便设立了蒙自关。此后,思茅和腾越也分别于1897年和1902年宣布开埠通商。法国人密黍(J.L.Michoud)、海公德(E.Reygoudard),以及英国人龚世侯(R.L.Sircar)等人先后在云南边疆商埠担任海关医官,他们不仅细致观察当地的温度、降雨量等气候变化情况,还翔实记录了疟疾、皮肤病、湿疹等患病率较高的地方病。(33)佳宏伟:《清末云南商埠的气候环境、疾病与医疗卫生——基于〈海关医报〉的分析》,《暨南学报(哲学社会科学版)》2015年第6期。正如赫德在1870年12月31日发布的第19号海关总税务司通令中所述:“(《海关医报》)悉心收集外国人及中国人所发生的疾病资料,然后每半年汇集成册出版,可以极大地促进中国的医学研究,也有益于整个社会的福祉。”(34)何溪澄、冯颖竹:《〈海关医报〉与1877-1894年广州气象观测记录》,《气象科技进展》2017年第3期。1884年,《海关医报》还被选送参加在英国伦敦举办的“国际卫生博览会(The International Health Exhibition)”。据统计,1871年9月,首期《海关医报》出版,之后每半年出版一期。自1904年3月后,《海关医报》中断发行,直至1910年9月又复刊一期,此后便完全停刊。

五、根治恶习:海关医官的他者视角

上述枚举的三位海关医官,只是众多负笈万里来华的海关医官群体代表。他们远离西方“文明的净土”,对处于近代化过程中的通商口岸城市以及海港卫生检疫系统有了更为直观的体悟。从《海关医报》与外籍医官个人的回忆录和文集中,我们不难发现,他们带有殖民者鄙夷的目光,以“他者”的视角检视当地城市与社区不洁净的卫生状况。这些海关医官,既不完全是手持武器的西方侵略者,也不完全是胸挂十字架的基督传教士,更无法直言他们是现代卫生文明的“纯洁天使(Pure Angels)”。在“他者”的眼中,交杂着内心复杂的偏见与冲突,也流露出博爱与奉献的职业精神。犹如海关医官们所言:“中国人从不相信西医,就像不相信我们一样。”(35)Dr.A.Henry’s Report on the Health of Ichang for the Half-Year Ended 31th March 1883,Customs Medical Reports,No.25,1883,p.2.

这种文化差异,无可避免地给海关医官们带来了自我审视,也对自己的身份认同倍感纠葛。他们究竟是“祛疾除疫”的执业医师,还是“根治恶习”的文明使者,这些困惑从他们在《海关医报》中的自我称呼中可见一斑。

在不同的文本中,海关医官分别使用了“海关雇员(Customs Employee)”“欧洲人(European)”“洋人(Foreigner)”三种称呼。从使用次数中可以推知,海关医官常用“洋人”指代自己,其次用“海关雇员”指代医官职业,少数用“欧洲人”指代先进文明的使者。对于生活在通商口岸城市内的华人,多以“本地人(Native)”和“中国人(Chinese)”相称。通过对不同表述的话语体系的分析,不难发现,海关医官在认知方面存在根本分歧,实际上是“文明”与“愚昧”“东方”与“西方”“现代”与“传统”“进步”与“落后”的二元话语结构的对立。看上去是称谓的不同,实质在话语体系背后展现出了强烈的殖民性。他们对中国病患,称之为“病例(Case)”,而将同样罹患疾病的外国人,称之为“灾难(Calamity)”,不自觉地流露出对欧洲殖民主义(Colonialism)的认同感。甚至某些海关医官们打着“奉献人类进步文明”的虚晃,将未经过临床试验的新药物直接用在毫不知情的中国病患身上,并对产生的意外死亡,丝毫未怀有愧疚与怜惜之情。(36)Report of the Rankine Memorial Hospital and the Buchanan Memorial Hospital for the 1927,The China Medical Journal,Vol.42,1928,pp.232-233.

从《海关医报》中不难发现,海关医官检视腐朽的晚清政府对中国通商口岸城市管理能力的羸弱,如同当时的中国人一样“贫弱多病”。在海关医官的眼中,城内到处充满着肮脏与疾病,加之对“束辫”“缠足”“停棺不葬”等异域风俗的鄙夷与不屑。在他们看来,愚昧无知的中国人不仅是肉体上亟需“祛疾除疫”的诊治对象,而且需要“文明使者”从内心深处去“根治恶习”。海关医官在现代西方医学的外衣笼罩下,不断为干预与控制通商口岸的卫生事业发展提供了科学合理的借口,以口岸传染病预防与控制为主要目标的近代卫生检疫制度就是最为集中的体现,“(海关医官)不仅是治疗人们的身体,人类的精神需求亦不能被遗忘。一个伟大的医生,能够满足人们对灵魂的追求。”(37)Dr.T.Chalmers Borthwick’s Report on Health of Ichang for 1914,The China Medical Journal,Vol.29,1915.pp.408-409.

当然,海关医官也并非一味宣称西医的科学性与优越性,而全盘否定中国传统医药。至少在他们看来,充满“邪术”的中医在某些方面还是颇有成效的,特别是救治当地的流行疾病。例如,兼任英国皇家外科医师学会的宜昌关海关医官安志祥(Dr.Andrew Graham) 就对当地人使用中国特有的高岭土(Kaolin)治疗霍乱充满着浓郁的兴趣。在各类文集与医学报告中,海关医官并未刻意回避中医的益处,甚至认为在某些方面优于西医。

六、结 语

诚然,海关医官只是海关史人物群像中颇为独特的一类,其背后隐喻着复杂的多元镜像。在西方文明史观的取向下,海关医官的书写与研究侧重强调西医对于西方殖民者或被殖民者的非此即彼的功能与价值判断,这显然未能很好地诠释海关医官与殖民主义背后所展现的复杂关系。在既往革命史观的影响下,海关医官则与其他洋员一样,被形塑为帝国主义侵略中国的帮凶。20世纪70年代后,在新社会史、新文化史、后殖民理论与全球史等学术思潮与理论的影响下,革命史的研究范式正悄然转向,海关史在研究内容、方法与理论上逐渐呈现多元的研究取向,其中海关史人物群像中的话语、行为、关系网络等视角已成为重要的解释维度。在此背景下,随着社会医疗史的渐起,海关医官围绕通商口岸的自然、地理、气候、人口、疾病以及医疗卫生知识与实践等主题,已构建起一系列具象且丰富的话语意涵,海关医官被赋予了近代中国卫生事业推动者的角色。

面对海关医官们用敏感笔触所记录下的近代中国社会实况,史学工作者应当对“他者”的视角做科学客观的解读与鞭辟入里的剖析,既不应夸大其在历史中所发挥的作用,又不应忽视其在历史中所扮演的角色。诚如斯言,我们在检视海关医官时,只有触及殖民本质,才能揭开其宣扬“根治恶习”的真实目的。因此,史学工作者应当客观、精准得使用《海关医报》以及海关医官们所遗留的各类文献史料,不应在自诩“文明使者”的光鲜外表下,忽视其隐喻的殖民本性,更不应将海关医官群体的研究独立于整体史观之外,生搬硬套地运用西方文明史观,对海关医官进行个人感性色彩的渲染与新解,以致对海关史文本做“颠覆性”的误读。

新时期的海关史研究,既要摒弃单一史观研究的窠臼,同样需注重以客观视角探究海关史人物背后的多重镜像。在叙事笔法与历史书写中,史学工作者应在前人研究的基础上,根植海关史人物群体的内心世界去探析背后的逻辑与理路,尝试从话语视角来分析与批判殖民主义史观,进而讨论海关史人物群体在“殖民侵略”与“文明开化”中所扮演的角色。透过文本分析,我们冀望呈现海关史人物群体在普遍规范和道德主体下的异性特质,借此彰显诸如海关医官之类的边缘人物是如何走入海关史这一宏阔的历史图景之中的,由此建构起“中心—边缘”(Center—Periphery)双向互动的研究模式,这有助于我们以更加多元的视角去审视近代海关的殖民性特征和破坏性影响,审视殖民者所建构的“知识—话语—现代”的权力网络对其殖民统治的合理性与正当性的辩驳。当然,我们也可以通过对历史文本的再度分析与阐发,来发现其嵌入到历史书写中的真实意图,从而对已然存在的历史话语进行消解与重塑。总言之,在内容、资料、理论、视角与方法上,海关医官研究仍有诸多尚待克服的困难和拓展的空间,不过因其主题涉及医学史、社会史等众多学科热点与前沿问题,使其仍成为具有旺盛生命力的研究母题。