“物转向”

2023-10-10张晓雯

摘 要:新世纪以来,西方哲学领域针对物的理论挖掘与学术探讨再次兴起,随后逐渐形成包括人类学研究、社学会研究、文化研究、文学研究在内的跨学科学术对话空间。在文学理论与批评领域,“物转向”(The Material Turn)的话语影响和研究热潮将“物”从文学的背景推向阐释的中心。通过梳理西方哲学、社会科学有关“物”的研究的缘起与嬗变,比较各理论工具的批评侧重,引出当前物质研究的新兴方向“新物质主义”及其在文学批评中的主要议题、研究范式与研究特点,有助于把握文学文本中物的“物性”“活力”“能动力”以及“物的文学生命”等研究问题。

关键词:物转向;哲学;新物质主义;文学批评

进入新千年后,受哲学研究领域各种“物转向”(The Material Turn)的话语影响,文学批评界再次刮起了有关“物”的研究热潮。在“物导向哲学”(Object Oriented Philosophy)的启示下,文学文本研究经由“物论”(Thing Theory)、“新活力论”(Neovitalism)、“思辨实在论”(Speculative Realism)、“行动者网络理论”(Actor Network Theory)等哲学话语的阐释散发出新的生机,让长久以来处于静默状态中的“物”从以人类为主体的哲学中脱颖而出,也把一贯作为文学背景的“物”推向阐释的中心。然而,对于如何理解文学文本中物的“物性”(thingness)、“活力”(vitality)、“能动力”(agency)以及“物的内在意义”(sense of things)、“物的文学生命”(literary life of things)等问题,还需要先从对物的哲学思考出发来加以把握。

一、“物转向”哲学思潮的意义面向

物的观念演变与西方哲学史内在轨迹的演变保持同步。海德格尔曾说:“对物之物性的解释贯穿了西方思想的全过程。”[1]包蕴着古代哲学与近现代哲学、理性主义与非理性主义、本质主义与非本质主义相互间的诘问与辩争,它们都站在各自的立场揭开了西方哲学史的变化与延伸。

随着新世纪的来临,西方人文科学迎来“物转向”的理论话语热潮,形成包括人类学、社学会、文化学、文学、艺术等领域在内的跨学科互动空间。作为一个较为松散的学术研究阵地,“思辨实在论”(Speculative Realism)一定程度上是“物转向”理论话语的集中代表,其子集包括“物导向本体论”(Object Oriented Ontology)、“行动体网络理论”(Actant Network Theory)、“新物质主义”(New Materialism)、“物论”(Thing Theory)、“新活力论”(Neovitalism)、“能动实在论”(Agentialrealism)等。“思辨实在论”是一批由法国和美国哲学家组成的哲学研究群体,他们的哲学背景和批评对象主要与康德以来的“物自体”(thing in itself)问题密切相关。尽管“物转向”内部的理论主张具有较为明显的异质性色彩,研究者们大多在以“物”为中心的哲学阐释活动中各自进行学理上的探索和延伸,展开了“物转向”内部精彩纷呈的学术对话,但“物转向”的理论共相表现为几方面:第一,“构成论”或“关系论”并非物的“本真”,而是对物的“贬损”;第二,改写人与物的等级秩序,为物正名;第三,强调物的绝对自治,撤除物的意义发生学的人类霸权,以物观人;第四,承认物的物质力量及万物之间的“内在互动”(intra-action)。整体来看,“物转向”是从“人文主义”迈向“后人文主义”的研究范式转换,主张反思与批判人类中心倾向,以期确立一种新型的“物自体”观念和人物关系的思考模式。

受海德格尔的影响,法国人类学家布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)在其著作《我们从未现代过》(We Have Never Been Modern)中认为,不存在所谓的客体中心或主体中心,而是在主客体之间存在着一个“杂交地带”,拉图尔将其称为“拟客体”(quasi-object)。“拟客体”是拉图尔通过隐喻在主体和客体之间建构的“第三空间”。在这里,主体、客体和拟客体三者之间的关系是:主体围绕着准客体运动,客体同样围绕着准客体运动,主体无法操纵客体,客体也无法操纵主体,主体在作用于客体的同时,客体也恰恰反作用于主体,即客体具有某种行动力(power of action)或能动性(agency),而拟客体是主客体相互作用的媒介。拉图尔对“拟客体”的论述所引领的思潮意在打破主体(人)与客体(物)、社会与自然等诸多二元对立,出离人类中心主义,超越物种边界,将人类置于与万物对等之位。与海德格尔一样,拉图尔不认同康德对物的哲学思考,他将其哲学称为“反哥白尼式的革命”并以现代社会的四大元素“社会”“自然”“话语”和“存在”取代了海德格尔的天、地、人、神。

法国哲学家甘丹·梅亚苏(Quentin Meillassoux)认为康德以来的所有哲学都把主体与物关联在一起,他则认为物既可以脱离主体存在,成为绝对之物,也可以脱离必然规律偶然存在于世界之中。物与主体没有必然的联系,物也无法被充分认识与把握。因此,某种程度上,梅亚苏是个反关系主义者与不可知论者。在美国学者格拉汉姆·哈曼(Graham Harman)看来,梅亚苏对于物存在的绝对性、偶然性和单一性的观点过于封闭。哈曼强调即便物与人之间没有关系,但物与物之间存在着某种关联,而人类作为主体往往过度关注人对物的感知,或人与物共同构建的意义,却忽略了物对物的感知及物与物共同构建的意义,比如风与草的关系、浮游生物与湖水的关系。物与物的关系,在某种意义上和人与物的關系同等重要,任何一个物都不能在与人的关系中耗尽它自身,任何一个物都可以在与其他物的关系中或一切关系中呈现其存在的意义。

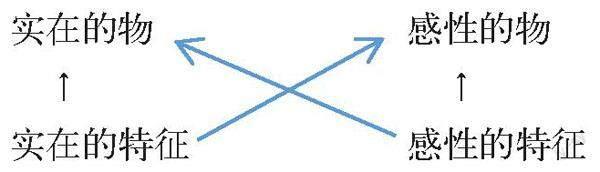

而“物导向本体论”创始者哈曼在对“物自体”的探讨上同样颇具见地。哈曼认为,将锤子还原为它的构成成分,并不能真正说明锤子到底是什么;将其视为与人类或他物的关系亦是如此,两种做法都是对锤子作为“物自体”的贬损。在此意义上,哈曼认为海德格尔的人物“共在”偏于乐观,因为物“永远不会被任何关系,甚至包括所有可能存在关系的总和所穷尽。物从关系中隐没”[2]。换言之,物具有人类永远无法理解的“实在”的一面。作为物的本体物性,“实在”总是处在“无限隐退”(withdrawn)的过程中,从不向人类敞开它真实的面目,仅仅留下一些“感性”的印迹,从而中止了海德格尔意义上的天、地、人、神共聚于物并自由嬉戏的和谐画面。而哈曼为我们描绘的物的四个意义面向为:感性的物和感性的特质、实在的物和实在的特质,如下图所示:

在这四种关系中,哈曼认为“实在的物”与“感性的特征”之间存在一道不可逾越的鸿沟,两者之间的关系也最令人着迷。再以锤子为例,由于锤子通常向人类显现的“感性的特征”是它工具性的“上手”状态,但当锤子突然坏掉的那一刻,锤子从“上手”状态旋即转变为“在手”状态。此时,坏掉的锤子正是它最深不可测的实在一面的意外显露,诱惑我们瞥见它无限后撤的真相,其结果却往往是求之不得、事与愿违。

透过以上对西方哲学中的物的概貌式梳理,能够得出一个大致的论断:无论是人类视线能够观察到的物,还是语言所能描述的物,实在之物和现象之物中间永远横亘着深不可测的“物自体”。就如同水,其形态万千,既与“水”这个概念相关联,又远不是一个“水”字所能彻底涵盖和表达的。因此,水可以是“飞流直下三千尺”式的感性情感激荡,也可以是“显微镜下水分子的混乱状态”[3]的理性技术审视。于是,我们不禁会产生惊奇和疑问,人类对物的不同经验与知识究竟从何而来?为什么物的周围仿佛总环绕着一层若明若暗、若隐若现的朦胧“光晕”?人类究竟应该如何、真正切近物、穿透物,进而把握物?对此,哈曼提出,“物转向”哲学话语强调物的“绝对自治”及其神秘的不可言说性,反而削弱了自身通达“物自体”的力度。而文艺研究的诗学方案则借助其诗性功能和美学经验不断逼近物的实在性本体,既回应了物的意义的发生学机制,又维护了文艺作品自身的自治性内涵,还使观者在褪去人类知觉系统所支持的审美能力之时依然能够经验到“物的内在性”,最终让“物的诗学”成为“物转向”哲学不可或缺的途径和方法,实现从“物”到文学艺术“物向”研究的意义发生学的阐发。

二、文学的文化批评:传统物质

研究、后现代物质研究与新物质主义

20世纪早期,美国犹太裔画家、立体派画家代表马克思·韦伯(Max Weber)就曾发出“新文化来临”的断言。韦伯认为,即便是颗钉子,它也是整个机器的一部分,因此简单的事物就是整个精神性的、活着的、活动的宇宙的一部分。当我们用爱来感受这些事物,用敏锐的眼光看待这些事物时,文化也就产生了[4]。美国意象派诗人威廉·卡洛斯·威廉姆斯(William Carlos Williams)同样认为“思在物中”(No Ideas But in Things)[5],威廉斯对具体事物的钟爱使他“更多地从‘意象转向了‘客体,致力于客体派理论和诗歌创作的探讨和实验”[6]。无独有偶,智利诗人巴勃罗·聂鲁达(Pablo Neruda)的《元素颂》(Odas Elementales)也是一部面向“物”的咏叹调。百年后的今天,随着“物转向”思潮的深刻影响,无论是文学、艺术,还是社会学、政治学等各领域均不约而同地对“物”抛出了橄榄枝,人文科学观念的变革通过物观念的变革,以及物与物、物性与人性之间关系的变化得以彰显,赋予长久以来静默的物以鲜活的生命韵律。

“物转向”发生在一个各种理论思想更迭交错、相互吸收碰撞的历史时期。一方面,由于法兰克福学派重点关注的是消费社会中的商品,在对商品及其附带的文化符号的价值批判中认为消费社会并非理想的社会形态,物质的极大丰盛无法消除人与人之间的不平等,也无法带来幸福和民主。受法兰克福学派的影响,尤其是马尔库塞、霍克海默和阿多诺有关文化工业和消费异化思想的影响,鲍德里亚认为,消费社会中商品的符号体系是一股掌控人的强大力量,人在面对商品的符号化功能时会被其异化。从法兰克福学派到鲍德里亚,始终贯穿着一种对物,或更准确地说对商品的质疑态度,这种态度导致其忽视了物所具有的积极意义。与此同时,从结构主义到后结构主义、解构主义,再到后现代主义,文艺作品中的物研究经历了“文化的路径”,即对物的象征性符号展开批判;“解码的路径”,即对物的语言符号系统进行解码;以及“话语和文本的路径”,即对物的权力通路展开思考等多种方式。在新物质主义批评看来,以上方法终究无法摆脱文本主义对物和物研究的制约,也无法完全破解二元对立结构的壁垒,甚至会不断深化这个结构。唯有回归物本身才是发现物质世界多样性,呈现物的生命与行动[7]的多样性,消解“人-物”二元对立的有效方法。在麦克·艾普(Michael H. Epp)看来,这种关注物的“物性”并赋予物以积极情感意义的研究方法“某种程度上偏离了商品文化研究的传统视角,将传统物质论推向尽头,并为一个新兴研究领域开辟了方向”[8]。

20世纪80年代,物质研究领域再次开始探讨“物性”的内涵、意义和功能,阿尔君·阿帕杜来(Arjun Appadurai)、丹尼尔·米勒(Daniel Miller)、比尔·布朗(Bill Brown)等学者认为“物性”是“物自体”摆脱工具属性,呈现物独立完整的主体结构之所在;“物性”是“物的社会生命”的显现,充分肯定了物的主体性、能动性与生成性,使物与人/主体相对应并且同等重要。阿克塞尔·霍耐特(Axel Honneth)的“为承认而斗争”(The Struggle for Recognition)也暗含着一种对“物”的全新的开放性认识,即人既要对他人之存在和价值持“承认”态度,同时要承认人与外部世界的共存共依,尊重他人所赋予客体的各种意义面向。从以上物质研究的大致情形看来,传统物质研究和后现代物质研究中难以解决的人与物、人与人之间以及自我的物化危机有望被打破,也为新物质主义等“物转向”思潮赋予了相当丰富的话语活力。

在“物转向”介入文学研究之前,传统的文学物质研究普遍关注文本中反复提及的某个物或某类物所具有的文化隐喻功能,要么解读物质意象与人物主体身份的勾连,要么将物质等同于文本的主旨意象进行研究。对此,新物质主义批评的代表人物布朗在其《物质无意识》(The Material Unconscious)一作中对这种常规的阅读策略提出了质疑。布朗认为,无论是隐喻式阅读,还是寻找某一物质的象征意义都无法完全把握物在物质链条上的动态发展,以及物与物、物与人的全部关系。与传统的物质意象的主旨研究不同,新物质主義批评往往围绕某一特定物质进行系统化、一致化的整体把握;或者罗列文本中呈现出的大量物质细节,这些细节涉及的是文本中过度指涉、但缺乏明确象征意义的物,它们与作品所反映的特定历史时期日常生活遗留的物质痕迹相吻合。在某种程度上说,正是物的“日常性”(routineness/everydayness)赋予了物质信息一种无意识的特征,也揭示出特定历史时期中由物质所反映出的文化认知和政治逻辑。此外,文学研究中的“物转向”的理论诉求还表现在:第一,主张关注物所具有的活力、动态性和能动性等属性特征;第二,提倡“重新思考人与物质世界的关系”[9],探索“无生命客体如何构造人类主体,如何感动主体或威胁主体,如何促进和威胁与其他主体的关系”[10]80;第三,强调存在于宇宙万物内部的力量以及万物之间的“内在互动”等不同方面。可以说,以上一系列对物的思辨倾向让物从一贯以人类为主体的文学研究任务中脱颖而出,从研究的背景走上舞台的中心,为文学物书写、物叙事的研究提供了新的学术发展潜能和生机。

三、物的意义发生学:

以新物质主义批评为例

在“物转向”思想中,布朗的“新物质主义”以“物质无意识”“物性”“能动力”“他物”“物的文学生命”等理论构想开启了新物质主义批评话语模式。布朗“物论”的突出贡献在于推进了海德格尔的“物性”概念,将海德格尔对“物性是什么”延伸到“物性如何施展力量”(thing power)这一更深的层次。俄国形式主义和布拉格学派的学术思想对布朗有着较为明显的影响,这种影响主要体现在方法论和思维方式领域。对于文学文本中的物,新物质主义批评提倡采取一种“换喻式阅读”(metonymic readings)或“档案考古式”(archival&archaeological task)阅读,这种阅读法与雅各布森在《隐喻和换喻的两极》(The Metaphoric and Metonymic Poles)以及《结束语:语言学和诗学》(Linguistics and Poetics)中的观点十分相似。雅各布森认为,由于语言活动中存在隐喻和换喻的极性对立和不对称分布,因而“诗性功能就是要把对等原则从以选择(隐喻)为轴心的构造活动,投射或扩大到以组合(换喻)为轴心的构造活动中”[11],以此指出符号和指称并不统一的语言本质与现实。换言之,文学语言只有打破符号与指称之间稳固的逻辑对应关系,才能为两者建立其他新的关系和功能(如审美)的实现提供可能。布朗的新物质主义则主张,研究者在进行“换喻式阅读”时,首先需要把文本中的物质信息汇聚起来,充实物质底层由一系列具有相似特征的可能选择所形成的系统网络,以此为基础建构文本物质表层的组合序列,把握物质之间的内在关联,理解由文本繁杂的物质细节所共同制造的意义矩阵,进而“直观地显示日常生活中有意义的物质结构改变”[12],解释文本所呈现的特定历史时期的政治文化结构及其内在逻辑。某种程度上,“换喻式阅读”并非以“还原论”为目的,而是同样要求打破物与其文化隐喻之间程式化的符号对应性,为物在物质链条上的动态滑动与意义生成,以及发现物-人关系、物-物关系的新位面提供更多的可能性。

“换喻式阅读”重点要求关注文本中的物所蕴含的“物性”“活力”和“能动力”,呼吁对“物内在意义的意义”(idea of ideas in things)[13]展开研究。其中,“能动力”是物质影响人类实践与文化的力量,可以扭转“人为地在无生命客体与人类主体之间进行本体论区分”[10]77的固有认知。物的“能动力”具有塑造和影响主体身体、思想、情绪与记忆的功能,是物被其工具性所遮蔽的“物性”之所在。比如,在西奥多·德莱塞(Theodore Dreiser)的小说《嘉莉妹妹》(Sister Carrie)中,玻璃既是现代都市的物质标志之一,也承载着衡量主体在现代都市中的地位的作用。当嘉莉徘徊于芝加哥的大街、被城市建筑物的玻璃外墙映照之时,玻璃就获得了介入嘉莉妹妹社会建构的机会,在以玻璃为中介的影像呈现与提醒下,嘉莉妹妹对自己的卑微身份感到了失望和沮丧[14]。也就是说,这种“去象征化”或“去隐喻化”的新物质主义式阅读,对于探索“物性”“物质力”在主体身份形成中的影响,呈现文本繁杂的物质细节所共同建构的意义矩阵,挖掘其背后隐藏的深层文化结构起到了积极的作用。

需要指出的是,探讨文学作品中的物,挖掘物以及由物所充盈的整个物质世界的文学内涵,必须打破意象阐释或隐喻研究等常见批评范式的局限,但又不能完全脱离文学赖以为本的民族文化传统。这就要求针对文学作品的物质研究既要立足于某一特定的文化传统,又要引入物质研究领域新的批评话语。更为重要的是,需要具有将两者结合以形成适合特定文学物质研究的兼具学理高度和文本实践的批评策略,从而让物以其自身的立场发声、显现和行动。从宏观层面来看,通过深入挖掘文本物质世界各个层面的呈现方式,串联起文本与现实物质世界的变化线索,能够发现隐藏在这一线索背后的政治文化逻辑,展现物在叙述不同时空经验或对再现特定群体日常生活、政治经济、社会文化等方面所具有的独特作用。从微观层面来看,探讨物在刻画特定群体形象,及对其身份建构和情感互动等方面的影響,可以揭示物书写或物叙事特有的审美旨趣,从而以一种更加开放的视域思考物与人、物与社会之间的“内在互动”,释放物的文学生命和文学意义。

四、结语

在《物论》(Thing Theory)的开头,布朗提出这样的疑问:“我们是否真的像需要叙事理论或文化理论,怪异论或话语理论那样需要物论?何必去打扰物呢?”[10]77而在文章结尾,布朗给出了问题的答案。正如20世纪历史博物馆中的物的纪念品,奥尔登堡的《打字机擦》(Typewriters Erasers)把一件死的商品改造成一件活的艺术品,化石让浪漫主义认识到并重新构想了它与自然界生命极限的关系……无生命物组织起了生命世界的时间,“现在,也就是把这个客体变成过去的一物的未来”[10]86。这一时间论断反过来也深刻揭示了物并非客体,而是一种行动。在这种行动中,物以自己的方式重新调节它与人和与其他物的关系,这就是物。物的研究意味着承认文学文本中的物具有特殊的生命律动与物质力量,承认物与生命世界、非生命世界之间的内在互动及所形成的亲密关系。这种观念和认知不但消抹了人与物、主体与客体的界限,即拒绝以任何特定的方法来观察物,力图打乱和颠覆一切既定的有关物的理论性实践,开创对物的全新认知的探索道路,同时也让文本以更为丰富多元的方式展现物-人关系的多重意义面向。

参考文献:

[1]海德格尔.海德格尔选集[M].孙周兴,编译.上海:三联书店,1996:241.

[2]哈曼.铃与哨:更思辨的实在论[M].黄芙蓉,译.重庆:西南师范大学出版社,2018:11.

[3]阿多诺.否定辩证法[M].张峰,译.重庆:重庆出版社,1993:154.

[4]韦伯.马克斯·韦伯艺术随笔[M].秦健,译.北京:金城出版社,2011:20.

[5]William Carlos Williams.The Collected Poems of Willam Carlos Williams(Vol.II 1939-1962)[M]. New Directions,1991: 55.

[6]武新玉.“思在物中”——從现象学角度看威廉斯客体派诗歌[J].外国文学评论,2010(2):45-56.

[7]Bill Brown. Reification, Reanimation, and the American Uncanny[J]. Critical Inquiry,2005(2):175-207.

[8]韩启群.布朗新物质主义批评话语研究[J].外国文学,2019(6):104-114.

[9]Andrew Epstein. The Disruptive Power of Ordinary Things[J].Journal of Modern Literature,2016(2):184-188.

[10]孟悦,罗钢.物质文化读本[M].北京:北京大学出版社,2008.

[11]赵毅衡.符号学文艺论文集[M].天津:百花文艺出版社,2004:182.

[12]Bill Brown.The Material Unconscious: American Amusement, Stephen Crane,and the Economies of Play[M].Cambridge,MA: Harvard University Press,1996: 4-5.

[13]Bill Brown.A Sense of Things:The Object Matter of American Literature[M].Chicago: University of Chicago Press,2003: 7.

[14]Bill Brown.The Matter of Materialism: Literary Mediations[C]//Material Powers:Cultural Studies,History and the Material Turn.Ed.Tony Bennett and Patrick Joyce.London: Routledge,2010: 71.

作者简介:张晓雯,复旦大学外国语言文学学院博士研究生。

实习编辑:孙怡文