《玛迪》语言对话中意识形态的多维建构

2023-10-10吴正英

吴正英

(安徽三联学院 外语学院,安徽 合肥 230601)

赫尔曼·麦尔维尔是19世纪美国著名作家、哲学家,其波利尼西亚三部曲是美国文学史上最早关注波利尼西亚地区及其社会状况的作品。三部曲压轴作《玛迪》呈现出传记、神话、诗歌、哲思、宗教、时政、历史、科学和文化等任意拼贴的痕迹,其表面纷繁芜杂的叙事历来备受关注与争议。然而,这些“异声同啸”[1]正是《玛迪》与众不同而又寓意深远的话语特征之一,这一独特的话语组织结构生动体现了作者意识形态中的政治、哲学、历史、艺术和文化维度,也展现了作者矛盾、成熟与完整的意识形态的建构过程。

国外有关《玛迪》的研究主要集中于小说内部要素和《玛迪》与其他作品比较两个维度;国内关于《玛迪》的研究较少,主要有在波利尼西亚三部曲整体中观照《玛迪》和对《玛迪》进行专门研究两种取向。Newman[2]305-338、杨金才[3]、于建华和杨金才[4]121-127、朱喜奎[5]等学者对麦尔维尔作品的研究为本文提供了宝贵的参考资料,但已有研究成果主要以文学批评的形式存在,重在分析作者的主体意识以及作品主题、情节、人物塑造、互文性、呈现的历史和文化等;还有一些是语言层面的文体分析,侧重语言形式特征,兼及作者的思维特征。就意识形态分析而言,学者们对《玛迪》的研究更多是从文学批评角度揭露麦尔维尔的帝国意识和白人优越感,宏观分析文本中意识形态的矛盾性,而从语言学角度研究意识形态的成果几乎没有。直接呈现殖民侵略和被殖民社会的波利尼西亚三部曲可以让读者完整细致地观察到作者本人复杂暧昧的意识形态。鉴于此,本文试图借助巴赫金对话理论,从语言学的及物系统、会话行为、体裁互文三个层面,探究意识形态伴随着词语、会话和语篇逐渐由萌发到上升再到完整建构的发展过程。

意识包括社会意识和个体意识,前者是人类群体形成的思想和观念等,后者包含思维、知觉、感觉、记忆和想象在内的高级认识活动。意识是“一种具有复合结构的认识作用或认识过程”[6],是“这些认识活动的综合体”[7]。本文所说的“意识形态”是指涵盖宗教情结、生活信念、道德伦理和审美意识等领域和表现形式的个人意识形态和群体意识形态[8]5-12,是广义文化概念的一部分,也是整个文化和社会利益关系格局的支撑体系。

一、词语层:意识形态因素在及物系统中的渗透

巴赫金强调,“话语的形式结构本身实质上就是一种社会结构,语言表达方式和所表达的思想内容一样影响意识形态信息的生成和接受。意识形态不仅反映现实,也可能通过语言表征来折射现实。”[9]23对《玛迪》小句的及物性进行分析,可以客观清晰地展现其话语形式结构、思想内容和意识形态信息的生成。及物性是韩礼德概念功能理论最重要的组成部分,展现了概念功能的语义系统和话语承载的信息结构,其作用在于通过动词过程类型、参与者和环境因素再现人们的生活经历和心理体验[10]。及物性研究能够反映作者的关注角度和关注度,有助于读者了解作者对人物和事件的感情、态度,更准确地挖掘作者的写作意图和意识形态倾向。

物质过程往往强调动作行为本身,突出动作过程的客观性,有效表现事情发生的严重性;物质过程也强调施动者,作者有意强化动作者(施动者)是责任的承担者和权利的拥有者。关系过程是一种状态过程,重在强调人或事物所具有的特征和性质。第7章“犹豫不决”及物系统中动词的“过程类型”主要包括“物质过程”和“关系过程”[11]24-25。该章“物质过程动词”与“参与者”反映了现实中捕鲸船上的游荡生活使作者产生了逃离、不满、压抑等强烈的负面情绪,也激起了他的反抗——希望操纵捕鲸船,与逆境搏斗。第7章的“环境因素”则反映了作者四个方面的意识形态内涵:(1)对船本身的深厚感情,因逃离船而无比悲伤和羞愧。(2)对船员们和异教徒岛民带来的混乱和抱怨的厌恶。(3)相信阿克特隆号的悲惨遭遇是必然的,同时表现出面对人生不可控的迷茫。(4)显示与狂风勇敢搏斗的意志。第7章“关系过程”的意识形态内涵包含以下几个方面:阿克特隆号是老朋友;阿克特隆号灭亡是必然;船员的理想状态是各司其职、共同奋斗;上帝是主宰;“我”的逃离是理所应当。

第47章“动作过程类型”包括“物质过程”“关系过程”“心理过程”“言语过程”和“行为过程”,分别占“过程类型”总数的59%、30%、7%、3%和1%,其中最多的是“物质过程”和“关系过程”[11]146-147。“物质过程动词”与“参与者”的意识形态内涵主要包括以下五个方面:(1)“regard”含有看重、尊重某人/物,考虑对方的价值和应获得的尊重之意;“look upon”意味着设法努力去看和注意。这两个词汇的运用客观上表明作者关注土著人萨摩亚、欧洲人加尔和女人伊勒,以及对他们价值的尊重。(2)表现了美女伊勒的主体性和主动性,体现了作者对女性主权地位的关注、认可和推崇。(3)伊勒的“sport with”“shrank”和加尔的“stipulated”“wagging”等展现出作者对男性相对理智而女性可爱胆小等天性的观察,同时至少可以推断出在作者眼中男女是平等的,即都有虚荣的一面(伊勒摘下手套以炫耀绿松石戒指;加尔卷起袖子展示刺青)。(4)作者理性的分析和对理性的坚持。(5)以萨摩亚为代表的土著人和以加尔为代表的欧洲人此时在作者的心里拥有类似的关注度,他们的相关参与者显示作者更关注萨摩亚的命运和加尔对基督教的虔诚信仰。环境因素则体现出作者善于思考,重视逻辑思维,追本溯源;具有个人主体意识;关注土著人自身权利;将基督教信仰中的刺青视为可有可无的外在形式。第47章的“关系过程”主要显示作者将伊勒放在“女性”“真正的美”和“无法抗拒的魅力”中予以观照定性,以及作者对基督教的矛盾态度:一方面,“our”说明基督教已经融入作者的自我认同;另一方面,“ornament”表明作者并不赞同加尔的信仰方式,而仅仅将加尔手臂上的耶稣像视为一种装饰品。

总体而言,对第7章和第47章动词过程类型、参与者和环境因素的意识形态内涵的研究显示,麦尔维尔通过及物系统这一信息结构传达了“自由主义”意识形态倾向,即他既信奉人类理性,又以自由为最高价值,追求公平;对信仰既坚持宽容和多元原则,也保持怀疑和批判。概括起来体现为两个方面:(1)对人自主能力的争取与肯定。19世纪上半叶,“自由、平等、博爱”的浪漫主义思潮在欧美蔚然成风,女权运动促进了女性意识的真正觉醒,人们追求民主平等、个性解放和情感抒发。无论是“我”对生活方式的选择还是为了爱情抛弃一切,抑或加尔对宗教信仰的执念,在作者看来都是人的正常权利和个性的自由展露。(2)理性批判与终极怀疑相伴相随。随着捕鲸业迅猛发展,为了追求巨额利润,捕鲸船在浩瀚的大海中四处飘摇,直至捕捉到令人满意的抹香鲸。作者一方面思考和担忧阿克特隆号捕鲸船命途多舛,另一方面理性地强调阿克特隆号自身的施动行为是后面一系列危险的责任承担者。这两章的及物系统显示,作者的理性总是伴随着否定和怀疑,而这种怀疑归根结底来自“命运天注定”,这与19世纪上半叶几乎涉及美国所有城镇和乡村的宗教复兴不无关系。心理过程动词“knows”的参与者“no mortal man”,物质过程“Pray Heaven”“I would to Heaven”,心理过程的参与者“providential deliverances”,以及反复出现四次的“fate”几乎贯穿第7章的每一个自然段,伊勒和加尔之间的互动更是直接建立在加尔对基督教的笃信基础之上。

小句及物系统是各种过程及其相关参与成分的语言学表达[12]。通过语言词汇层面的及物系统分析,读者可以洞察作者如何将无数不同现象类归为可处理的动作过程、参与者和环境因素这三类现象以及如何将人类经验解构为一系列可识解的概念意义结构(什么过程,这个过程有谁参与,这个过程在什么环境中产生与发展)。但及物性并不是语言表达的内在基本属性,也不是对现实世界的客观镜像反映,而是在特定语境下经由作者加工的结果,语言使用者的意识形态在语言编码中起着重要作用。Volosinov认为,“意识形态领域与(语言)符号领域重合……凡是有(语言)符号的地方就有意识形态存在”[13]9-10。可以说,意识形态贯穿“过程动词”“参与者”和“环境因素”的整个语言符号系统及其表达的语义系统。及物性分析有助于读者理解多元语境影响下渗透在小句中的零散化且相互杂糅的意识形态因素。在此基础上,本文对国王米迪亚、哲学家巴巴兰贾、历史学家莫希和诗人尤米四人对话中的合作与对抗分析,有利于读者洞悉意识形态的政治、哲学、历史和文学四个维度之间的角逐。

二、会话层:意识形态不同维度在对话中的角逐

Bakhtin认为,每个文学语篇都是多声部话语,是多个作品之间、作者和读者、作者和作品中的人物,以及当代和之前文化语境之间的对话[1]。对活生生的言语和表述的任何理解都孕育着回答,或反驳,或肯定,或补充,或依靠,或以它为前提,或以某种方式考虑它[14]177。语言之间的竞争实际是世界观之间的对话,是不同社会性观点和思想的对话。“合作原则”认为,常规情况下人们在交谈时会或多或少为合作付出一定努力,为了实现成功的交际而根据具体谈话方向和目的提供合适的话语,避免不连贯和无条理[15]。Grice在合作原则总体框架中提出量、质、关系和方式四个方面的次准则[16]45-46。本文借助“合作原则”中的“四准则”,通过典型案例详细分析《玛迪》中国王米迪亚、哲学家巴巴兰贾、历史学家莫希、诗人尤米之间的对话对“四准则”的遵守与违背及其折射出的不同意识形态维度之间的互动,从而进一步说明作者矛盾意识形态的具体体现和总体倾向。请见以下案例[17]268:

(1)“哲学家,你好像对(你们)人类之谜百思不解,”米迪亚一边大声说一边调整坐姿,使自己更舒服一点,“现在,老莫希,请你站到我的面前,回答神人所提出的问题。走近一点,让我能够看见你。凡人,你是什么东西?”

(2)“尊贵的陛下,我当然是人。”

(3)“人又是什么?”

(4)“陛下,此刻站在您面前的就是一个典型的人。”

(5)“莫希,你向后退一两步。好了,就站在那里,让我一眼就能看到你。听着,你还记得自己的出生日期吗?” (此处开始巴巴兰贾问)

(6)“不记得。老布雷德·比尔德那时候还没有记忆。”

(7)“那么,你是从何时开始意识到自己是一个人?”

(8)“从出牙齿的时候;当时,我的第一感觉就是痛。”

(9)“你们为什么来到玛迪群岛?”

(10)“为什么踏上玛迪?”(“玛迪为什么在我脚下?”)

(11)“莫希,你是何人?”尤米问,他头顶上的那根极乐鸟羽翎频频点“头”。

(12)“似乎是唯一的见证人。”

(13)“莫希,你来玛迪有何贵干?”

(14)“和你一样,尤米。”①

在案例中,历史学家莫希(布雷德·比尔德)的应答(2)和(12)提供了问题(1)中的国王米迪亚和(11)中的诗人尤米想了解的信息,它们遵守了“合作原则”中的“量准则”,而莫希的其它应答均违背了“合作原则”中的“不同准则”。例如,(4)并没有解答(3)“人”的属性,而是表明自己的属性,因此混淆概念,微妙地违反了“关系准则”。哲学家巴巴兰贾的问题(5)显然是问莫希当时是否记得自己的出生日期,而莫希的应答(6)实际也没有关联,违背了“关系准则”,回答的是自己出生时不记得那时的日期。问题(7)是“何时开始意识到自己是一个人”,而(8)中的“出牙齿的时候”涉及多个时间点,所以没有解决(7)的询问,违背了“方式准则”。问题(9)英文原文[11]433为“What dost thou, fellow-being, here in Mardi?”应答(10)原句为“What doth Mardi here, fellow-being, under me?”②显然,此处莫希将问句(9)中的参与者“你们”替换为“玛迪”,“你们”变为环境因素,使“玛迪”代替“你们”成为关注焦点,想必他后面的应答基本会围绕“玛迪”来说,所以此应答有意违背“关系准则”。应答(14)只是对尤米问题(13)的象征性和程序性搪塞,有意违反了“方式准则”。

对“合作原则”的遵守与违背,折射了社会权力机制和话语主体权力的关系。案例的开篇,国王米迪亚通过“your race”(你们人类)、“demi-god”(神人)和“mortal”(凡人)将自己置于人类之上。(1)和(2)建立在对国王神圣统治权力和神性本质的共同认知之上,体现国王作为政治家对领导权和霸权的天然神性解读。哲学家巴巴兰贾对国王米迪亚和诗人尤米使用“you”,而对历史学家莫希使用“thou”,显示巴巴兰贾对国王地位的臣服,对诗人的尊重及其与尤米观点的共鸣,对历史学家的藐视及对莫希观点的不屑(这一点在《玛迪》整篇话语中有多处体现)③。对“合作原则”的遵守和违背,一定程度上反映出哲学家、历史学家和文学家群体意识形态的各自特征:莫希相对的应答均指向具体事件,“记忆”“典型的人”“出牙齿的时候”“第一感觉就是痛”“玛迪在我脚下”和“唯一的见证人”说明历史学家重视对过去事件的信息解读,讲究科学考证和解释;巴巴兰贾的问题(7)意在引向人性和人的思维,问题(9)说明巴巴兰贾在试图寻找行动的根本原因,即“意识”“人”(巴巴兰贾使用“being”,莫希使用“man”,两者形成对比)、“为什么来到玛迪”暗含哲学家致力于在各种现象基础上探究万事万物本质、规律、根本关系等普遍基本问题;“何人”“有何贵干”则表现诗人关注从描述、内涵的角度追求对人、人心和人性的阐释。

实际上,米迪亚、巴巴兰贾、莫希和尤米之间大量对话构成的“异声同啸”体现出作者意识形态中政治、哲学、历史和文学维度之间的较量。通过巴巴兰贾,作者化身哲学家,强调智慧、思考和真理;通过米迪亚,作者化身政治家,强调实践与权力;通过历史学家莫希,作者通晓古今中外历史故事;通过文学家尤米,作者又描绘现实和内心世界。巴巴兰贾表面上屈服于君主统治,实际透视君主统治下的黑暗现实,批判历史学家止足于现象,与文学家共情于探索人性自我;国王米迪亚和哲学家巴巴兰贾分别从实践和本质(智慧)互争雄长;国王、历史学家和诗人又时常讥讽哲学家的癫狂。

如同小句及物系统中的各组成部分,通常情况下会话中的话语彼此之间也是相互关联的。它们在语言结构或功能上相互呼应,在质、量、关系和方式上或肯定或否定。显然,国王米迪亚等四人对话中的合作与对抗不仅表现在语言形式上,更在于语言所承载或传递的“言外之意”。四人分别代表国王、哲学家、历史学家和诗人四类群体,其意识形态也分别象征四类群体意识形态。但与众不同的是,麦尔维尔特殊的人生经历造就了他宽广的视野,对政治、哲学、历史和艺术的深入思考实际构成麦尔维尔个体意识形态的重要内容和不同维度,对话中四人的合作与对抗外化了作者意识形态政治和哲学等四个维度的隐性思辨过程。如果说四人对话中的合作与对抗呈现了作者意识形态多元维度的较量,那么体裁互文进一步充分展示了多元语境影响下作者成熟多维意识形态的具体构成要素及整体建构过程。

三、语篇层:意识形态在体裁互文中的完整建构

长篇小说是“各种基本言语体裁的百科全书”,它允许插进各种不同文学和非文学体裁[14]218。体裁互文性非常普遍,几乎所有的语篇都会呈现不同体裁共现、混合或交融的现象[18]348-352。 每一种言语体裁都体现人们观察现实世界的一种视角,代表一种思考方式,隐含着是非评判与价值选择。进入同一小说文本的不同体裁都携带着各自固有的价值取向、思维模式和基调,不同体裁之间的交融和竞争实际是不同深层次意识形态之间的对话,因此对文学体裁互文性的阐释必须结合作者的意识形态。这一阐释也必须考虑更广泛的社会文化语境,只有结合“话语使用的具体情景”,在“特定的文化和意识形态”中理解的话语才有意义[19]。管志斌结合互文关系义和语言实体形式,提出的主文本、互文本、一阶文本、二阶文本为体裁互文提供了有效分析工具。主文本“接纳”互文本,或互文本“被嵌入”主文本,一阶文本“记述言语事件”,二阶文本对一阶文本或其所述言语事件进行“评价和反思”。互文本对主文本进行总述、重述、补述或解释,二阶文本对一阶文本或其所述事件进行评论[20]91,100,102,225。《玛迪》中充斥着游记、哲思和政论等不同体裁,形成了典型的记叙性游记文本、哲思文本、政论文本、历史文本、科普文本、诗歌文本和文化文本。对这些不同体裁的互文进行分析,有助于读者了解“体裁的复杂性和动态性”[21]85,深度理解不同群体的意识形态特征,以及互文构建的作者完整意识形态,进而领会《玛迪》混杂语言特征的本质。我们以第118—124章各章之间的体裁互文为例[17]221-240。

第118—124章由寻找伊勒的行程串联。按照行程路线,可以将第118、120、122章视为顺承关系的主文本,而第119章为第118章的互文本,第121章为120章的互文本,第123和124章是第122章的互文本,并且主文本与互文本呈现出不同体裁类型。第118章是以记录行程为主的典型记叙型游记,主要讲述“我们”一行五人在继续航行寻找伊勒的途中遇到阿利马的复仇者,他们杀死了萨摩亚,继而遇到霍西娅的传令官,然后休息并最终进入梦乡。第119章是对118章“梦”的深入拓展,是“我”对自己梦境激情洋溢的戏剧性独白,因此,第119章构成第118章这一主文本的说明-拓展型互文本,互文标记为第118章最后一个自然段中的“sleep”“dreams innumerable”和第119章前两个自然段的“dreams! dreams!”等。第120章是在“我们”前往泻湖寻找伊勒期间,米迪亚和巴巴兰贾之间的谈话,总体而言,这一章在形式上构成与第118章承接的游记型主文本,但是与第118章不同,该主文本的主体部分是米迪亚的哲思话题互文本。第121章为米迪亚发起的关于烟草、琥珀和龙涎香等种类和形成原因的科学文本,与米迪亚的哲思话题互文本并列。第122章是主文本中套嵌一个游记主文本和一个由文化藏品清单构成的文化互文本,对游记主文本起到进一步解释和说明作用。第123章主体是由图书清单构成的文学互文本,宏观上与文化互文本并列。而第124章由巴巴兰家的哲思互文本构成主体,形成第122章的第3个并行互文本。第122—124章为一行五人在帕杜拉岛的所见所闻。第122章为典型的游记文本中套嵌大段详细的文化藏品清单,形成文化互文本。第123章与第122章的文化互文本形式上并列、结构上近似,是由歌谣、编年史、流行文学和神学著作等名称清单组成的典型文学互文本。

第118—119章通过巴巴兰贾和“我”传达了有关生命、生存、自由、信仰、真理、现实和君主的观点。第120—121章通过体裁互文传达的意识形态内涵包括以下六个方面:(1)不要胡思乱想,要多实践,国家边疆拓展不易。(2)不要盲从权威观点,关键时刻要有主见,也不能一味追求独特。(3)要坦诚、慷慨、友好、睿智。(4)不要简单怀疑一切,要透过现象看清本质,真正认识事物,相信有正确与美好的事物。(5)要公正公平。(6)哲人高人一等,国王也是凡夫俗子,会被凡事所扰。第122—124章互文中的意识形态内涵则包括:(1)博爱、良知、善良、正直、诚实、正义、温和、友好、宽容、帮助他人、为他人利益考虑、不侵犯他人自由。(2)奥罗神是人类的见证者和判断者,人的幸福来源于奥罗神,人对奥罗神要绝对忠诚,并且要把信仰付诸实践。宗教的目的是使人善良、聪颖,宗教信仰就是要崇敬神、爱护人。(3)要捍卫个人自由。(4)真正的快乐来自宁静、清醒、减少欲望。(5)进步与退步、成长与衰老、记忆与忘却、智慧与愚钝是同时发生的。(6)普通人类笃信宗教即可,不要对宗教妄加评价。

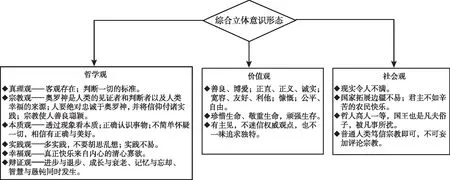

将第118—124章意识形态内涵整合后,我们可以清晰地发现一个包括社会观、价值观和哲学观,涉及生命、生存、自由、公平、信仰、宗教、真理、思考、哲人、现实、君主、博爱、良知、快乐等方面的综合立体的意识形态体系,这一思想体系的具体情况如图1。

图1 第118章至第124章建构的综合立体意识形态图

从语言层面来看,《玛迪》体裁互文体现出两个特点:一是不同体裁的互文看似凌乱,实则有内在主线,即各种异质文本在游记文本串联中相互交织;二是不同体裁插入不同叙述者的话语中,但是体裁与叙述者并非严格的单一对应关系,尤其是哲学家巴巴兰贾和国王米迪亚话语中的体裁类型比较多元。不同体裁文本实质上外化了作者不同维度的观点、知识和见识,这些不同体裁文本之间的互文体现了麦尔维尔意识形态政治、哲学、历史、文学和文化等不同维度的发展、演变和组合,共同建构作者完整而矛盾的意识形态思想体系。凌乱的语言组织形式意在展现这些意识的矛盾与辩证发展,以及作者在政治、宗教和审美等方面的权衡,恰恰体现了作者的匠心。哲思文本最丰富,其折射的哲学观也最系统,包含着西方普遍存在的深层意识形态矛盾:真理和神都是评判一切的标准;人类幸福源自神,也来自人内心的清心寡欲;既对现实不满,又同情君主;国王和哲人相互讽刺对方庸俗,体现出对“国家的治理”和“世界本质的探寻”之间孰轻孰重的思忖;一方面提出人类要笃信宗教,不可妄加评论,另一方面又强调捍卫个人自由。这一复杂矛盾的意识形态,与影响作者生活的美国19世纪上半叶的浪漫主义思潮和福音宗教的复兴、作者作为海上水手所经历的艰难生活与拥有的世界视野,以及波利尼西亚区域的被殖民侵略等多元语境因素有着千丝万缕的联系。

四、结语

语言与意识形态相互依存。“语言的结构与功能都积淀了人类的经验”[22],以人的主观能动性为中介反映现实世界,因而语言具有意识形态性质和意识形态功能[13]。相反,意识形态虽然具有一定程度的独立性,但它也离不开语言,因为主体通过语言学习和内化社会结构,同时建构自己的身份和地位。《玛迪》各层面的语言都与意识形态相伴相随——在词汇层面,具有特定意识形态内涵的说话人、事件和行为方式等被有意无意地聚焦与突显,从而使得意识形态因素渗透小句及物系统;在会话层面,作者意识形态各维度借助不同类型主体有意识地构成文本主要内容,不同维度之间的角逐通过对话得以具体展现;在语篇层面,意识形态反过来主导语篇结构,决定语篇与语篇之间的对话关系,借助异质体裁互文完成整体构建。由此,语言与意识形态体现着深层次的辩证关系,即词汇、会话和语篇构成意识形态传播的载体,表达着意识形态,而完整的意识形态又反过来通过零散的词语、直接交锋的对话以及连续的语段发挥作用,引导、主导语言不断推进。麦尔维尔巧妙地运用各种语言技巧和策略,表达丰富而深刻的意识形态信息与内涵。通过对《玛迪》的话语分析,我们可以细观文本中麦尔维尔意识形态多维建构的完整过程,反之也可以从意识形态视角解读作者引发争议的一些语言现象,进而更加客观准确地理解语言与意识形态的互动关系,以及作品与作家创作意图的不可分割性。

[注 释]

①此译文中,(你们)人类、(“玛迪为什么在我脚下?)、既然你(您)已开口,三处括号内的内容为作者根据小句及物性、thou和you的区别自译。另,此段落中不相关的部分话语省略。

②此句于建华等学者译为“为什么踏上玛迪?”本人认为该译文未能完全体现出莫希对参与者和环境因素的有意替换。因此,该句作者自译为“玛迪为什么在我脚下?”

③在古英语中,“you”意为“您”, “thou”意为“你”。“thou”往往有两种内涵:一是用来称呼地位卑贱的下人,有轻视和使唤的意味;二是用于社会底层的普通人之间,表示亲热之意。