生命历程视角下农业转移人口回流决策研究*

2023-10-09赵海涛毕林丰刘乃全

赵海涛,毕林丰,刘乃全

(1 上海师范大学 哲学与法政学院,上海 200234;2 中共中央党校/国家行政学院 社会和生态文明教研部,北京 100091;3 上海财经大学 城市与区域科学学院,上海 200433)

1 引言

劳动力在城乡间和不同区域间的转移是经济发展过程中普遍存在的人口和经济现象,在转移过程中,劳动力回流是一种典型的反向迁移模式,在跨国移民和国内移民中广泛存在,并引起了学术界的广泛关注(Lee,1966;Dustman,1997;Murphy,1999)。在城乡二元体制下,我国农业转移人口市民化进程迟缓,表现出极高的回流频率,根据2013年上海财经大学“千村调查”数据统计,返乡半年以上的人占到了外出务工人数的74.58%以上,这与国外发达国家和地区的移民回流是有很大差异的。

关于劳动力回流的动因,国外学者从理论上和实证上进行了大量研究。西方学者很早就提出家庭收益最优决定着劳动力的迁移和回流决策(Davanzo,1976;Sandell,1977;Mincer,1978)。具体的,从分散风险的角度来看,就业困难或没有找到体面工作会促使劳动力回流(Stark,2003;Lucas,1993);另外,在外地务工积累的人力资本和储蓄在回流后能够得到更多收益也是一个重要原因,对于很多从农村转入城市的劳动力,因为在城市很难进入正规的劳动力就业市场,即使返乡之后不能获得更高收入,但回流可以降低相对贫困感,进而提高家庭生产效用(Taylor and Martin,2010;Lucas,2003)。后续还有研究从人力资本投资的角度进一步指出,劳动力的回流是一种不成功的人力资本投资(Stark and Bloom,1985;Suzuki,1995)。一些研究指出,家庭结构也对劳动力的回流决策产生影响,那些配偶在老家、家庭有孩子和老人、并且频繁往家乡汇款的迁移者更容易做出回流决策(Constant and Massey,2002;Zhao,2002;Wang and Fan,2006)。此外,有学者从结构主义的宏观视角讨论了制度约束对流动人口获取公共服务的限制,导致劳动力被动回流(Chen and Wang,2015)。

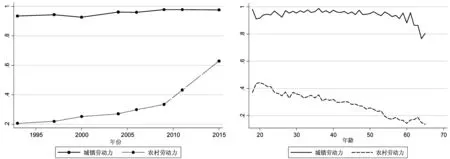

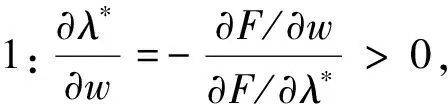

上述研究为分析我国的劳动力回流提供了研究思路和方法,但关于农业转移人口的回流问题还需要做进一步的分析和讨论,这是因为农业转移人口回流呈现以下两个差异性特征:首先,农业转移人口回流时间选择在青壮年且人力资本素质不断增加的年龄段。图1为不同年份和年龄段城镇居民和农村居民的非农劳动参与率统计图,可以看出,与城镇劳动力相比,整体农村老劳动力的非农劳动参与率较低,尽管从2010开始有一个较大增幅,但仍然远小于城镇劳动力;另外,随着年龄增长,农村居民的非农劳动参与率是不断下降的,这些特征在其他的研究中也有类似的发现(白南生,2002;约翰·奈特等,2011),从人力资本积累的角度来看,在劳动力正值壮年、收入和人力资本不断增加的年龄段(比如30-50岁,如图2所示工资拟合曲线)不应该退出非农劳动力市场,这意味着,劳动力的非农劳动参与率不应该下降。这种回流决策从微观家庭的角度上看,意味着收入的下降;从宏观层面上看,意味着劳动力资源利用的不充分。虽然有研究从不同的角度分析了农业转移人口回流的原因(赵耀辉,1997;盛来运,2008;康姣姣等,2021;李芳华、姬晨阳,2022),但现有研究均未从生命历程的视角深入考察农业转移人口回流的年龄决策,以及解释为何农业转移人口的回流时间与经典的人力资本理论不一致,而这一点,正是本文与其他文献的不同之处。其次,农业转移人口的回流并非完全是长期的,暂时性回流很普遍,2018年中国回流劳动力群体再外出的比例高达85.8%(吴方卫、康姣姣,2020)。国外很多研究都将回流假定为长期性或永久性的,然而这一假定并不适合中国的农业转移人口,国内很多研究指出农业转移人口的务工决策并非是永久性的,而是“循环式”和“候鸟式”的,并且从迁移模式多样化的角度对农业转移人口的回流进行了分析(李培林,1996;蔡禾等2007;韩俊等,2009;王子成、赵忠,2013;张吉鹏等,2020;吴贾、张俊森,2020),但均未深入讨论农业转移人口回流的长期性问题。

图1 分年份和分年龄段城镇劳动力和农村劳动力的非农劳动参与率统计数据来源:1993-2015年CHNS数据,作者整理。

图2 城镇劳动力和农村劳动力非农就业拟合工资曲线数据来源:1993-2015年CHNS数据,作者整理。注释:实际工资指以2015年不变价格衡量的工资收入。

基于此,本文通过构建一个连续时间的农业转移人口非农劳动退出模型,从生命历程视角考察农业转移人口回流的时间决策,阐释农业转移人口回流的动因,并且采用2013年和2018年“千村调查”数据进行实证检验,以期为我国农业转移人口回流为何呈现特殊的年龄结构提供一个解释。

2 理论模型

参考Schwartz(1976)、 Naskoteen and Zimmer(1980)、 Lundborg(1991)、Bodvarsson et al.(2016)等关于劳动力迁移理论的研究成果,构建农业转移人口在不同年龄阶段非农劳动供给和回流决策的理论模型:假设农业转移人口有限且连续的生命周期为T,并起初在城市提供非农劳动。农业转移人口可以选择在时间点λ,λ∈(0,T]选择离开城市回流到农村,且以后不再提供非农劳动。农业转移人口在城市提供非农劳动将获得非农收入,但同时要承担相应的生活成本、与亲人分离和忽视家庭子女和老人照料等相关负效用γ。农业转移人口的收入函数可以表示为:

(1)

其中,v0为非劳动收入,w为非农劳动工资,non_agri表示是否在城市提供非农劳动。

农业转移人口的效用函数可以表示:

(2)

其中,ct代表t期农村劳动者的消费。

农业转移人口最优化问题为选择离开城市的时间点λ和每一期的消费ct,最大化生命周期效用:

(3)

约束条件为:

(4)

其中,α为折现率,r为利率,为了简化分析,假设α=r=0。

基于上述模型设定,可以得出最优化的消费:

(5)

将式(5)带入到式(3)中,可以得出最大化的生命周期效用为:

(6)

基于式(6),可以得出关于λ的一阶条件:

(7)

基于式(7),得出最优的回流时间:

(8)

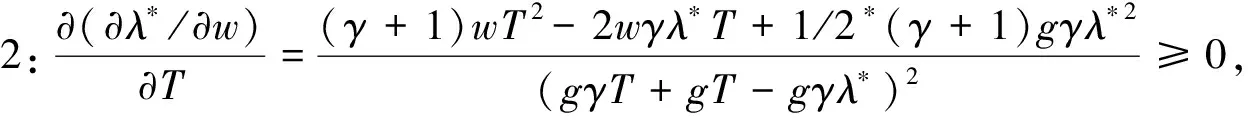

由式(7),可得:

(9)

(10)

(11)

通过式(7)-(11),可以得出以下结论:

基于上述结论1-3,本文从以下几个方面提出研究假设:

假设1:平均而言,相对于年纪较轻的农业转移人口,年长的农业转移人口更容易回流返乡。

首先,相对于年轻劳动力,年长劳动力结婚比例和家庭照料责任更大,在追求家庭效用最大而非收入最高的前提下,非农就业工资对其就业的激励是较小的。其次,年轻的农业转移人口就业周期更长,更易受到工资上涨的激励而增加非农就业的时间。

假设2:年龄对农业转移人口回流时间的影响是非线性的。

如果不同年龄段农业转移人口非农劳动工资水平是非线性的,即存在先上升后下降的“倒U型”趋势,在其他条件不变的情况下,工资趋势的非线性特征会影响到农业转移人口回流的时间,使其回流时间呈现非线性变化特征。

假设3:婚姻状况影响农业转移人口的退出决策,已婚的农业转移人口更容易回流返乡。

从生命历程的角度来看,结婚是农业转移人口人生必然经历的一个重要事件,对于身在外地的劳动力而言,这势必会影响到务工计划(曾迪洋,2014),进而做出回流决策。但结婚对农业转移人口的影响可能主要以暂时性回流为主,结婚之后的农业转移人口往往会再次外出从事非农就业(蔡昉、王美艳,2004)。另外,相对于已婚农业转移人口,未婚群体外出务工并不会降低家庭效用,而已婚农业转移人口需要享有夫妻团聚的家庭效用,即其非农就业的负效用更大,因而更容易回流返乡。

假设4:家庭孩子数量影响农业转移人口的退出决策,孩子数量越多的农业转移人口更容易回流返乡。

与结婚相相似,生孩子同样是大多已婚外出务工人口需要面临的重要事件,并且家庭孩子数量越多,意味着农业转移人口需要花费更多的时间和精力对孩子进行照料,由于长期受户籍制度的影响,农业转移人口在城市定居的比例很低,这促使有生育需求的农业转移人口更容易回流。另外,家庭孩子数量越多,往往关心孩子教育、与孩子团聚的需求就越高,这同样会增加农业转移人口回流的概率。

假设5:家庭有60岁以上老人的农业转移人口更容易回流返乡。

农村60岁以上老人往往丧失劳动能力,且患疾病的比例较高,这提高了成年子女的照料责任,进而驱使农业转移人口回流;另一方面,对于少部分身体健康且能够照料孙辈的60岁以上老人家庭,尽管隔代照料减轻了农业转移人口照料子女的压力,但研究发现子女和老人留守的农村家庭生活质量和子女教育质量都普遍较低,对农业转移人口外出务工的积极作用是有限的(Zhao,2002;石智雷、杨云彦,2012),整体上农业转移人口将承担更多的老人照料责任,进而更容易回流。

3 数据和实证策略

3.1 数据

本文数据来源于上海财经大学2013年度和2018年度“千村调查”项目,该数据分别以“农村劳动力城乡转移状况”、“农村生态文明建状况调查”为主题进行了全国范围的随机抽样定点调查,采用了多阶段系统规模成比例的不等概率抽样方法,赋予每个初级抽样单元与单元农村人口规模成比例的入样概率,在全国随机抽取了分布在22个省级行政区的30个县级行政区,每个行政县随迁抽取2个乡镇,每个乡镇随机抽取10个行政村,最后从每个村随机抽取15户家庭进行调查。根据中国对劳动年龄和退休年龄的规定,并考虑到农民工的具体情况,本文选取的研究对象为:16-60岁的劳动适龄人口,家庭孩子为年龄在16岁以下的人口。

3.2 实证策略

由于农业转移人口向城市流动是一种自选行为,即农业转移人口样本与农业人口样本是非随机的,直接采用非随机样本进行回归分析就容易产生样本选择问题(Lee and Marsh,2000;王子成、赵忠,2013)。Blundell and Smith(1994)提出了采用预测工资估计劳动参与方程的思想,国内一些学者采用该方法对我国农村劳动力的供给问题进行了研究(封进、张涛,2012)。本文也借鉴这一方法,采取Heckman两阶段估计方法对农业转移人口的回流决策进行实证分析。具体的研究思路是,首先对农村劳动力是否进城务工这一自选决策进行估计;其次,在回流方程中引入样本自选可能带来影响的偏差项,以纠正估计偏误。

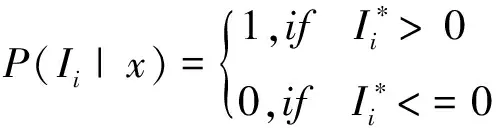

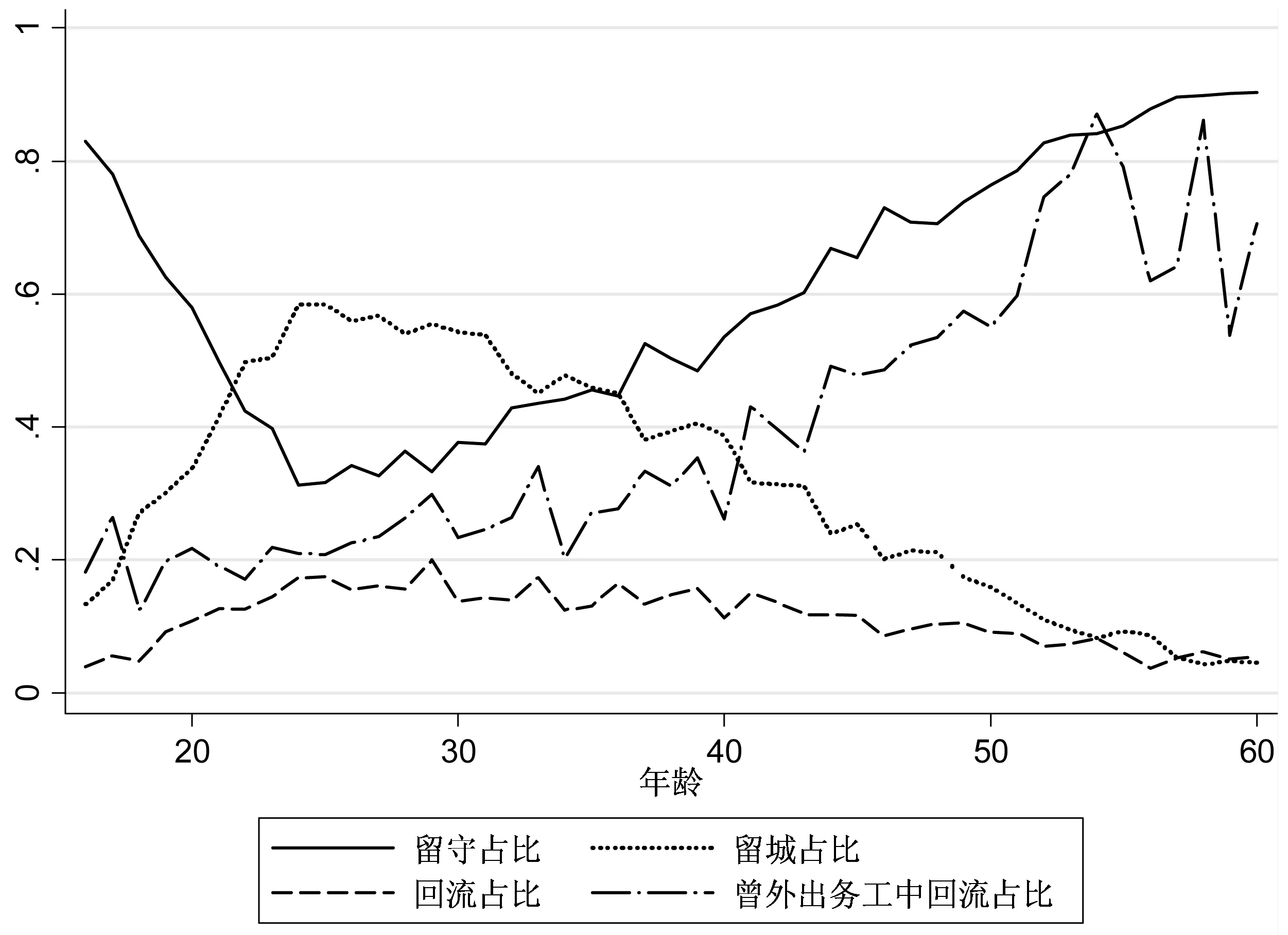

第一阶段,根据农村劳动力是否在城市流动,进行自选决策估计:

(12)

(13)

第二阶段,引入选择性偏差项,估计回流方程:

(14)

(15)

其中,reflow为回流虚拟变量,代表留城继续务工或回流两种模式,married、child和old分别代表是否已婚、家庭未成年子女数量和家庭是否有60岁以上老人,是模型的三个核心解释变量;X代表其他控制变量,包含其他个体特征、家庭特征、地域特征以及外出务工特征等;λj代表选择性偏差项。对于第一阶段模型,采用Probit模型进行估计;对于第二阶段模型,采用线性概率模型(LPM)进行估计。

4 实证结果

4.1 描述性统计结果

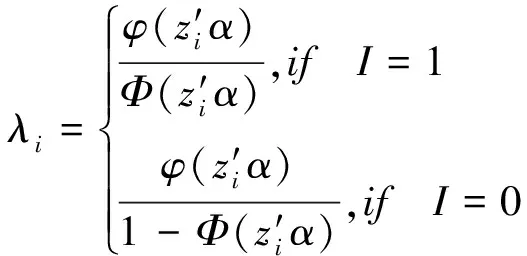

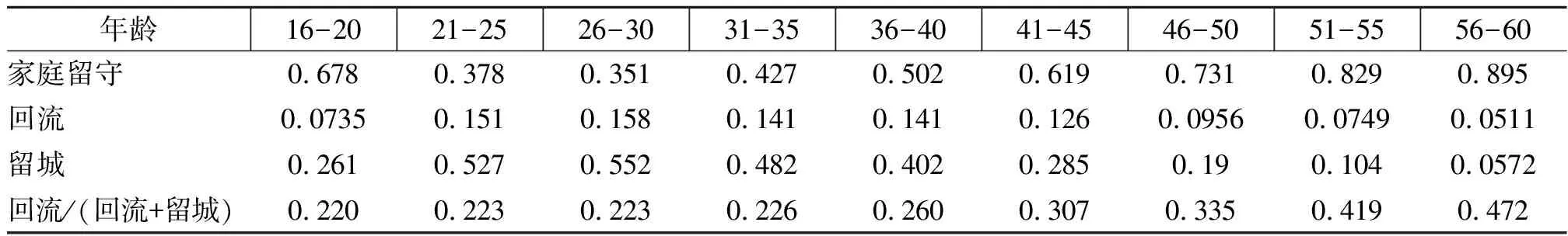

本文将回流定义为在调研之前农村劳动力有过外出务工的经历,且在调研期内回家务农至少两个月以上;家庭留守指在调研之前从未有外出务工经历;留城从事非农就业指在调研期内在外从事非农劳动。表1列出了不同年龄段农村居民家庭留守、回流、留城从事非农就业以及外出务工农业转移人口中回流的比例统计。数据显示,随着年龄增加,家庭留守比例呈现先下降后上升的“U型”趋势(见图3);对应的,回流比例和留城比例均呈现先上升后下降的“倒U型”趋势;另外,在有外出经历的群体中,随着年龄增加,回流群体所占比重是逐渐增加的,从22%增长到47.2%。

表1 分年龄农村居民迁移模式统计表

图3 分年龄农村居民迁移模式占比图

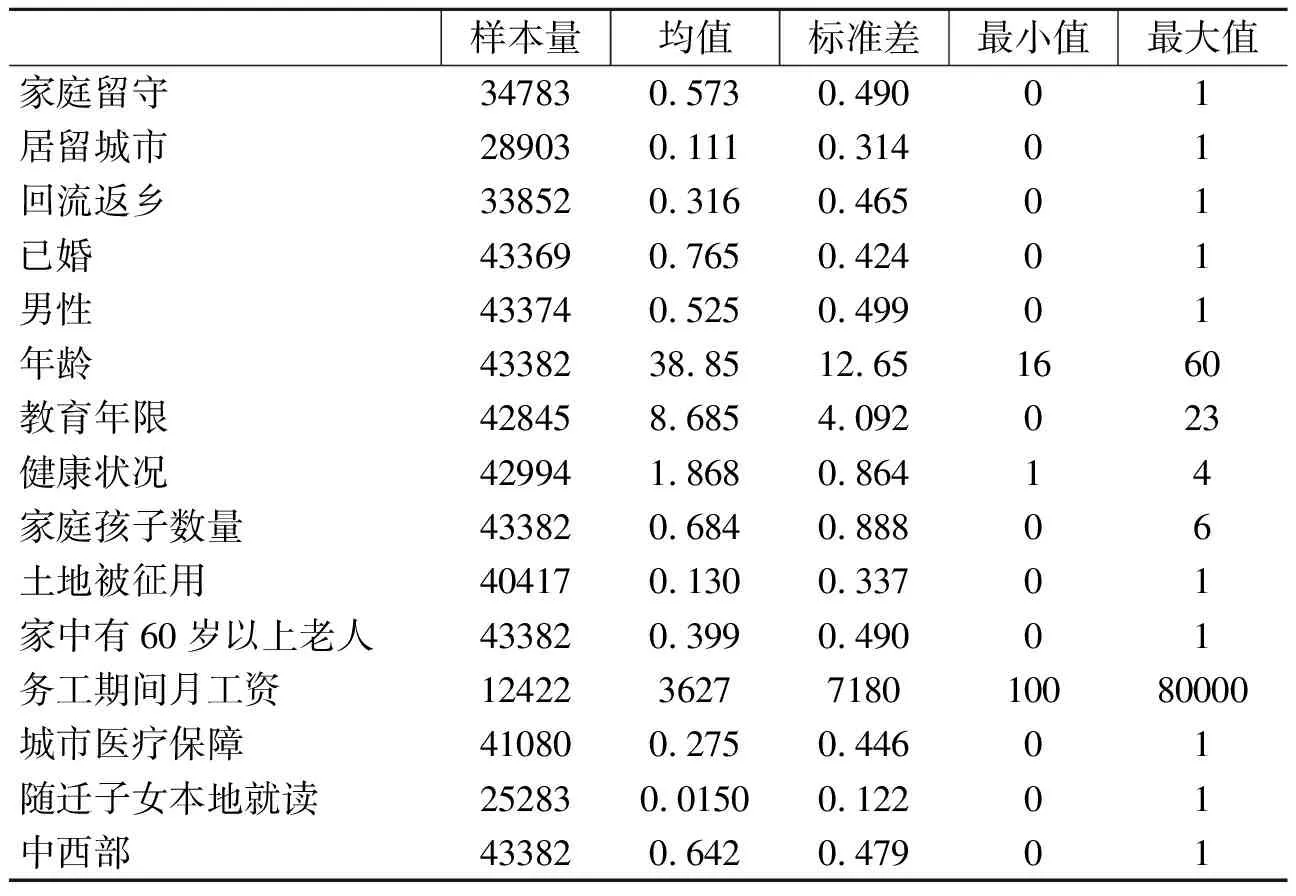

表2列出了家庭留守、留城和回流三类群体的特征统计。首先,从个体特征来看,家庭留守劳动力的已婚比例最高、男性比例最低、年龄最大、教育水平最低且健康状况最差;对应的,留城劳动力的已婚比例最低、年龄最低、教育水平最高且健康状况最好。如果以教育年限和健康状况作为衡量人力资本水平的指标,则留城劳动力的人力资本水平最高,家庭留守劳动力的人力资本水平最低。其次,从推动劳动力流出的家庭特征来看,家庭留守劳动力对应的孩子照料和老人照料的压力均较高,且土地被征用的概率最低,而留城劳动力对应的孩子照料和老人照料的压力最小,且土地被征用的概率最高。第三,关于务工特征,从吸引劳动力流动的拉力角度来看,留城劳动力的月工资高于回流劳动力非农就业收入630元,且获得城市医疗保障的比例较高,而在随迁子女本地就读的比例上,二者均没有超过3%;最后,从地域特征来看,三类劳动力群体中,来自中西部的比例在回流群体中最高,在家庭留守群体中最低。

表2 农村劳动力样本特征统计

表3统计了农业转移人口外出务工期间遇到的主要困难。首先,工作不好、工资低、工作时间长等这一困难是留城劳动力和回流劳动力面临的主要困难,占比均超过半成;其次,生活费用高是农业转移人口面临的第二大困难,两类劳动力这一困难占比均超过10%,其中,留城劳动力的这一比例较高;第三,子女教育问题、老人需要照料、生活不习惯、没有医疗养老等社会保障等均是农业转移人口外出务工的困难,从数值来看,这些困难占比较低。表3数据表明收入低以及就业条件差是农业转移人口外出就业的最大困难,而生活成本以及其他困难的比例相对较低。

表3 外出务工期间遇到的主要困难统计 (%)

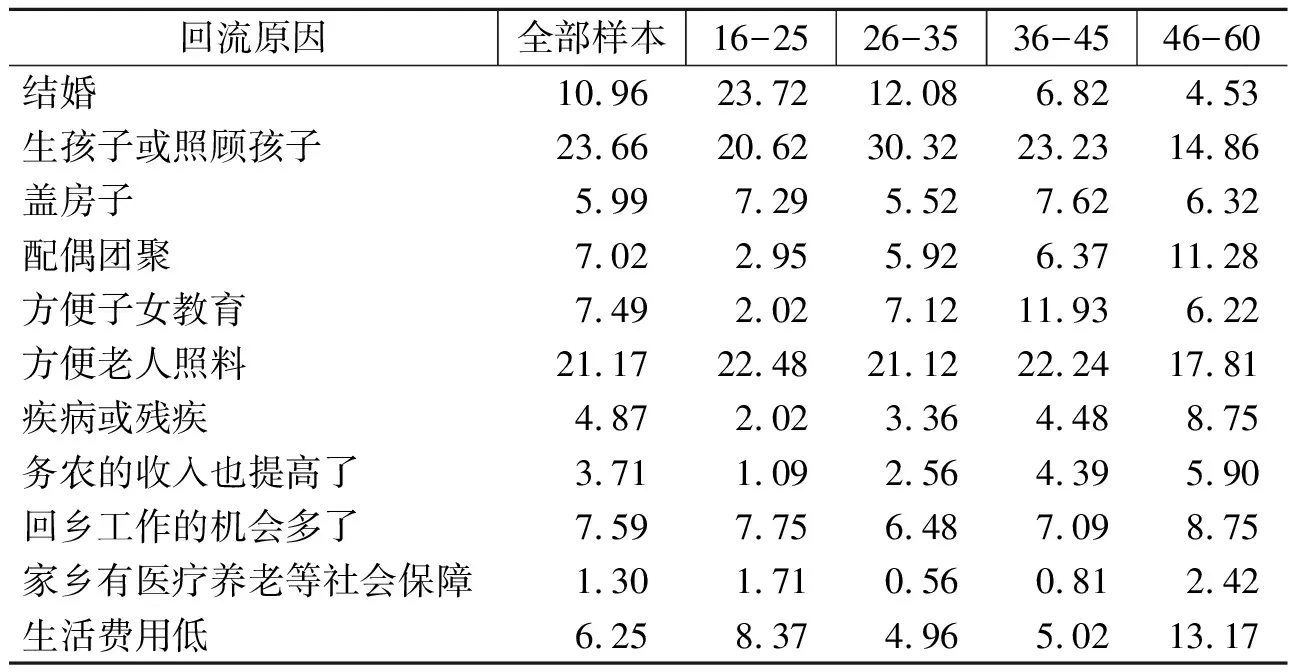

针对农业转移人口回流,表4列出了不同年龄组劳动力的回流原因及占比。数据显示,对于16-25岁、26-35岁两类较年轻群体而言,结婚、生孩子或照顾孩子、方便老人照料是其回流的主要原因,三个原因占比之和均超过六成;对于36-45岁、46-60岁两类较年长的农业转移人口,生孩子或照顾孩子、方便老人照料仍然是回流的重要原因,两个原因占比之和均超过30%;尤其是对于最年长的46-60岁农业转移人口,由于配偶团聚、疾病或残疾、生活费用低三个原因而回流的比例均达到最高,体现了该年龄段人口在家庭、健康和经济方面需求的异质性特征。

表4 农业转移人口回流原因统计 (%)

表5列出了本文所关心主要变量的描述性统计结果。首先,从回流占比来看,样本中回流劳动力比例为31.6%,农村劳动力仍主要以家庭留守为主;其次,从家庭特征来看,家中有60岁以上老人的比例接近四成;第三,从外出务工的收益特征来看,农业转移人口获得城市医疗保障的比例仅为27.5%,且随迁子女就读本地公立小学的概率不足2%,表明了农村劳动力在城市很难获得与城市居民相平等的公共福利。

表5 主要变量的描述性统计

4.2 事件史分析

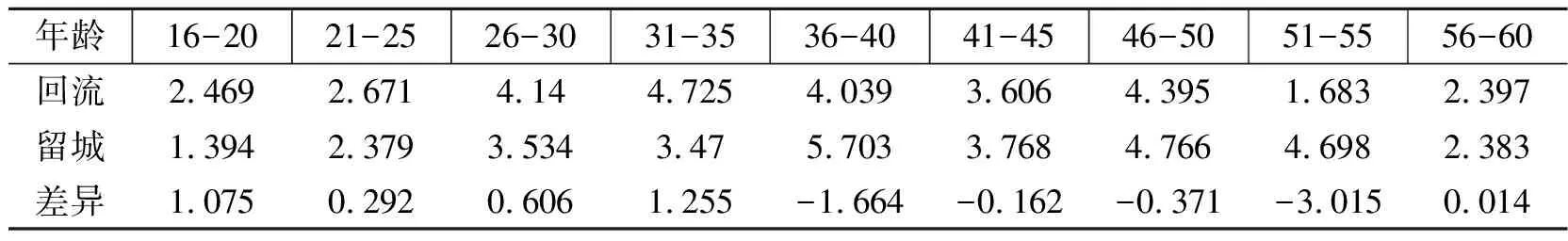

考虑到不同年龄组农业转移人口在外出工作时间上的异质性,表6基于2013年“千村调查”数据统计了不同年龄组劳动力外出务工的时间。整体来看,回流劳动力和留城劳动力群体在工作时间上均呈现出先上升后下降的“倒U型”特征,但不同年龄组的回流劳动力和留城劳动力表现出了如下差异:在35岁之前,回流群体外出务工的时间要高于留城劳动力;而在36-55岁之间,回流群体的外出务工时间却低于留城劳动力;尤其是在51-55岁阶段,两类劳动力群体的工作时间差异为3年。表6的数据表明,比较年轻阶段的农业转移人口,回流群体积累了更多的务工经验,表现为更长的工作时间,而随着进入青壮年,回流群体更难以在城市长期务工,表现为更短的工作时间,这一特征表明了农业转移人口回流是在工作经验不断积累中的非农劳动退出行为,这是一种人力资本的浪费。

表6 分年龄农业转移人口工作时间统计表 (单位:年)

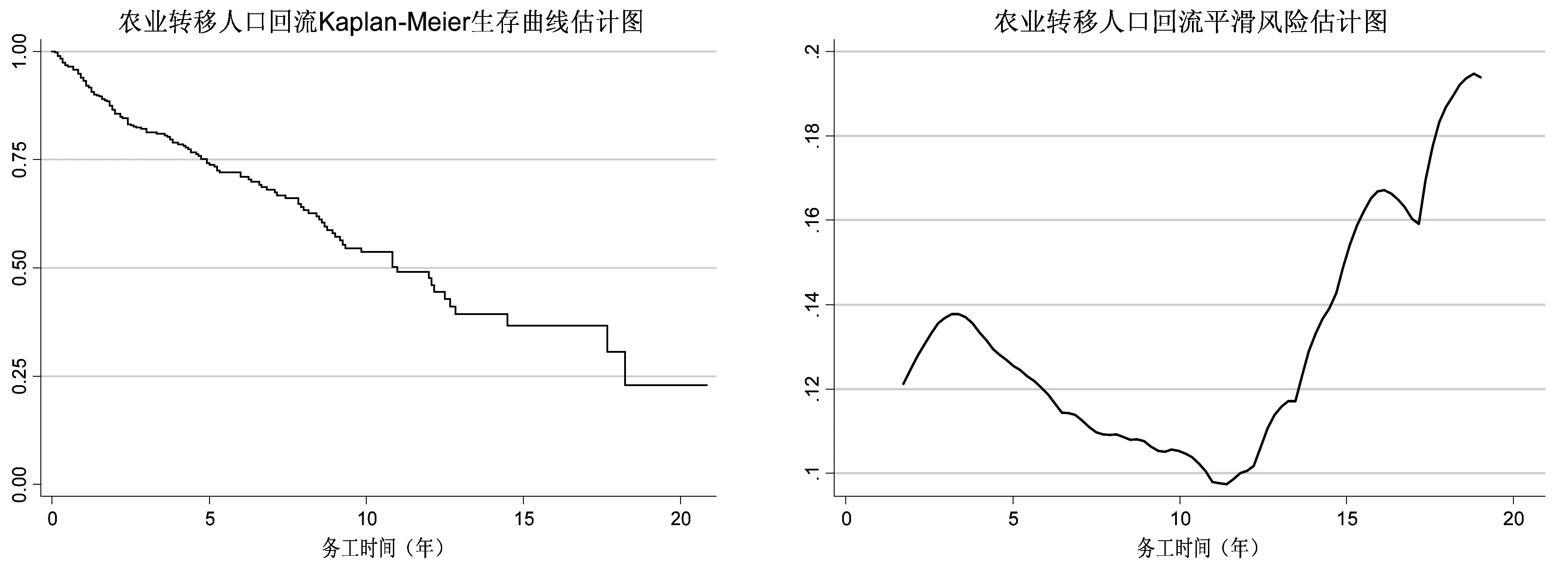

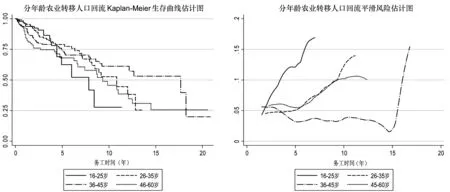

从农业转移人口回流的K-M生存曲线估计图(图4)可以看出,务工时间在13-17年之间,回流比例在63%左右,务工时间超过18年,农业转移人口回流的比例在75%上下上保持平稳。从农业转移人口回流的平滑曲线估计图(图4)来看,随务工时间的增加,劳动力回流的风险呈现先下降后上升的“倒U型”特征,当务工时间低于12年,农业转移人口回流风险缓慢下降,超过12年后,其回流风险迅速提高。

图4 农业转移人口回流K-M生存曲线估计和平滑曲线估计图

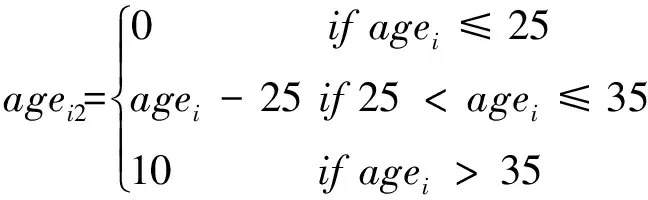

图5为不同年龄组农业转移人口的K-M生存曲线估计和平滑曲线估计图,可以看出务工时间小于3年,不同年龄组的农业转移人口回流风险差异并不明显,超过3年,随务工时间的变化,不同年龄组劳动力的回流风险开始呈现差异性变化:首先,16-25岁劳动力的回流风险是最高的,而36-45岁的回流风险最低;其次,26-35岁和45-60岁两类农业转移人口回流的风险比较相似。由于表6中统计数据表明务工时间超过3年的主要是26-50岁群体,所以回流高风险主要体现在26-50岁这一群体。上述特征表明农业转移人口在退出非农劳动市场上存在明显的年龄差异。

图5 分年龄农业转移人口回流K-M生存曲线估计和平滑曲线估计图

4.3 非农劳动退出模型估计结果

基于Bodvarsson et al.(2016)关于年龄设置的方法,本文分别设置了16-25岁、26-35岁、36-45岁、46-60岁四个年龄分组变量,具体如下:

(16)

(17)

(18)

(19)

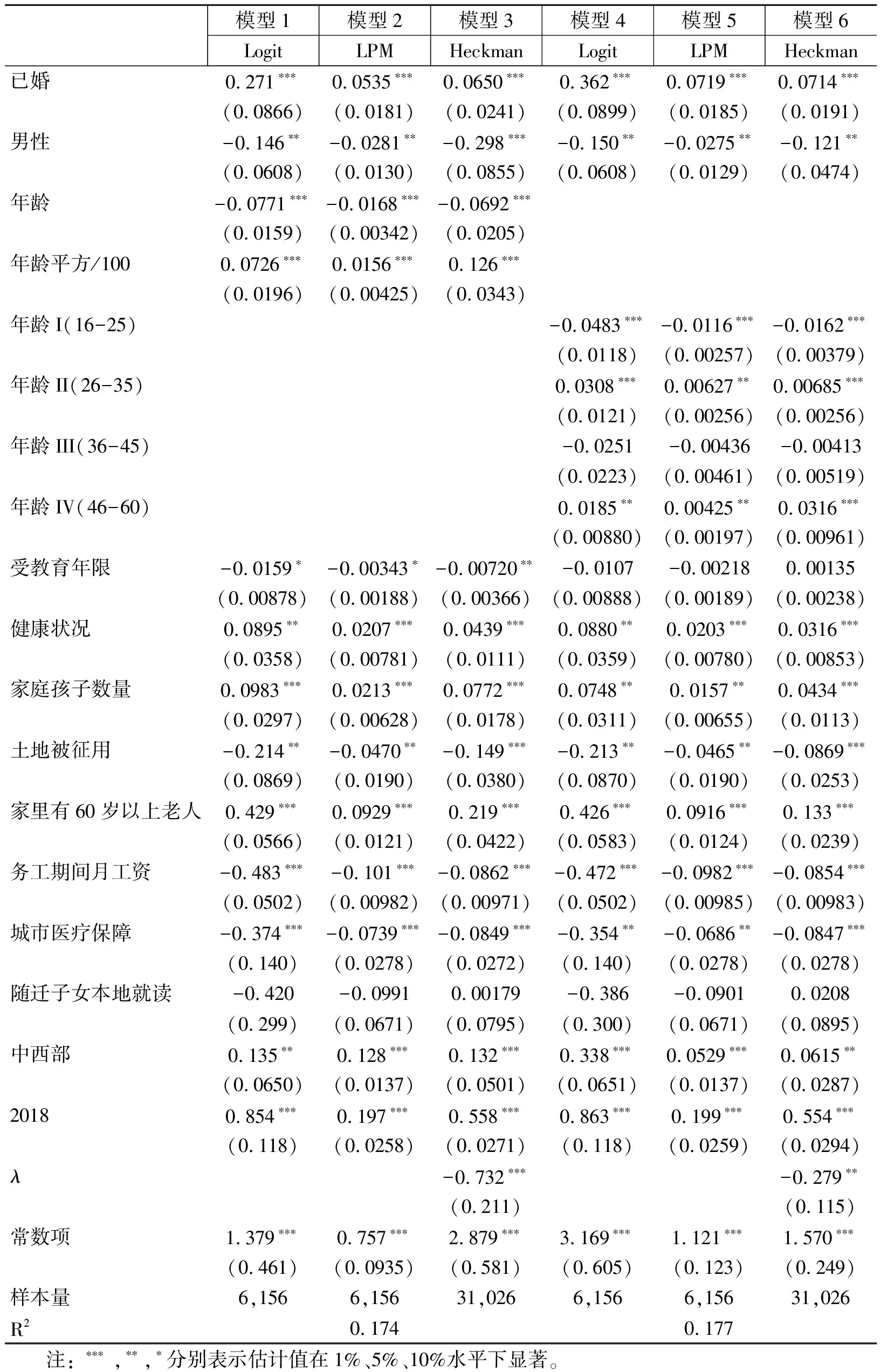

为了检验实证模型估计的稳健性,表7分别列出了采用Logit模型、线性概率模型(LPM)和Heckman模型估计的非农劳动退出即回流的估计结果,以此来对比三种估计结果的差异。其中,模型1、模型2和模型3是采用年龄和年龄平方作为解释变量的估计结果,模型4、模型5和模型6是采用四个年龄分组变量解释变量的估计结果。结果显示,三类估计方法在核心变量的估计上具有较强的稳健性,具体来看:首先,模型1-模型3的结果显示,随年龄变化农业转移人口回流呈现非线性特征,即先下降后上升的“U型”趋势,假设2得到验证;其次,模型4-模型6的结果显示,相对于其他年龄组,16-25岁群体更难以回流、26-35岁和46-60岁群体更倾向于回流,而36-45岁群体回流特征不显著,这与图5所示不同年龄段农业转移人口回流风险的结果是相一致的,这更具体的描述了农业转移人口非农劳动退出年龄的非线性特征。从生命周期的角度来看,结合表4农业转移人口回流原因的统计,可以勾勒出农业转移人口退出城市劳动力市场的图景:假设农业转移人口在16-25岁进入城市劳动力市场,没有务工经验,起初主要以获得稳定的非农劳动为主要目标,不会轻易退出城市;到了26-35岁,由于结婚、生孩子、照顾孩子或老人等原因,会首次出现回流高潮;到了青壮年36-45岁,农业转移人口在城市积累了技能和人力资本,工资收入不断提高,回流成本不断提高,且结婚、生孩子、照顾孩子等回流原因占比逐渐下降,农业转移人口回流比例将不断降低;到了中老年46-60岁,人力资本水平和工资待遇的下降,家人团聚的需求不断高涨,以及疾病和社会保障制约的影响,农业转移人口将出现第二次回流的高潮。第三,从个体特征的影响来看,已婚、女性以及健康较差的农业转移人口更容易回流,而教育年限对回流的影响并不显著,假设3得到验证。第四,从家庭因素的影响来看,家庭孩子数量越多以及家庭有60岁以上老人的农业转移人口更容易回流,即假设4和假设5得到验证。第五,从外出务工的拉力因素来看,月工资、拥有城市医疗保障的农业转移人口更难以回流。第六,在中西部务工的劳动力更倾向回流,且相对于2013年样本,2018年群体回流的概率更高,这体现了农业转移人口回流比例的时间趋势特征。

表7 农业转移人口非农劳动退出模型估计结果

4.4 长期回流和暂时回流的异质性

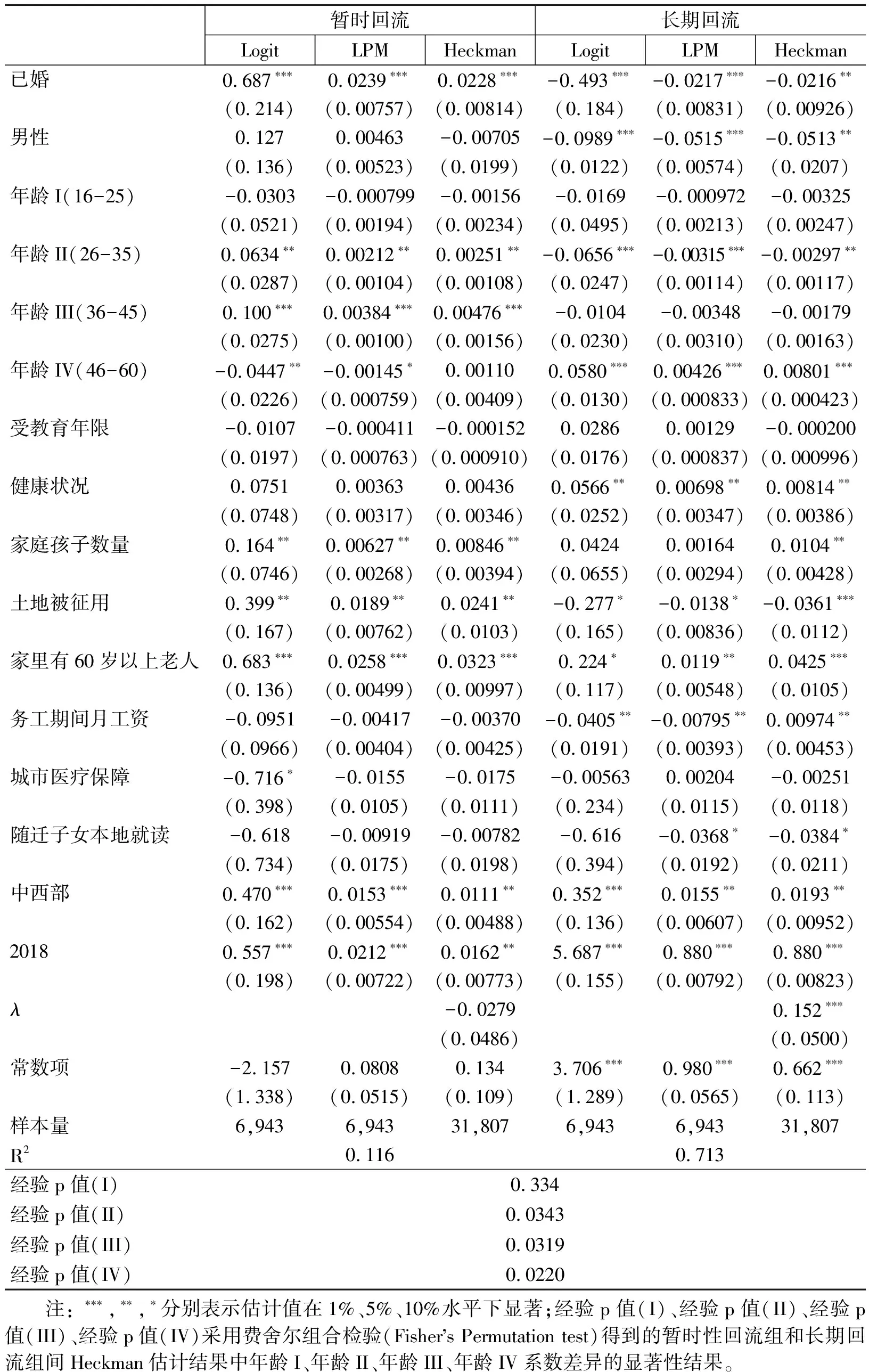

从生命周期的角度来看,农业转移人口回流可能并非是永久的,“循环式”、“候鸟式”的在城乡间流动是中国农村劳动力转移的典型特征(蔡禾和王进,2007;王子成和赵忠,2013;彭璐等,2017)。为了区别回流是否是持久的,结合调研问卷的问题设计,本文以一年为限,将回流划分为长期回流和暂时回流两种模式,长期回流指一年以内没有外出务工计划,对应的,暂时性回流指一年内有再次外出务工的计划。表8统计了两类回流模式的比例。数据显示,16-50岁期间,农业转移人口的回流主要以暂时性回流为主,即暂时性回流的比例高于50%,而51-60岁期间则主要以长期回流为主。整体来看,在较年轻阶段,农业转移人口以暂时性回流为主;而到了中老年阶段,农业转移人口长期回流的比例显著提高。

表8 回流群体中长期回流占比

为了区别两类回流模式的差异,表9列出了暂时回流和长期回流的估计结果。估计结果显示,16-25岁群体两类回流的估计系数均为负,但不再显著;26-35岁群体更倾向于暂时回流,相反地,更难以长期回流,且从系数的大小来看,长期回流的估计系数规模更大;36-45岁群体更倾向于暂时性回流,但长期回流的效应年龄效应不显著;46-50岁群体显著倾向于长期回流,而暂时性回流的影响效应不显著。费舍尔组合检验(Fisher’s Permutation test)对应的P值也表明暂时性回流和长期回流两个组间年龄II、年龄III、年龄IV三个变量的系数差异统计显著。结合表7的估计,整体农业转移人口回流的第一个高峰期,即26-35岁主要以暂时性回流为主,且难以长期回流;人口回流的第二个高峰期,即46-50岁主要以长期回流为主;另外,36-45岁阶段主要表现为暂时性回流。此外,已婚、家庭孩子数量对暂时性回流和长期回流的影响存在显著差异,具体的,已婚群体更容易暂时回流,但更难以长期回流;家庭有孩子数量较多、家庭有老人需要照料的群体不仅更容易暂时性回流,也更容易长期回流。从时间趋势看,相对于2013年,2018年的农业转移人口暂时性回流和长期回流的概率均较高。

表9 农业转移人口暂时回流和长期回流估计结果

表7和表9所列的回归结果表明,不同世代农业转移人口回流倾向存在着显著差异,相对而言,年龄较大的农业转移人口更容易回流,即假设1得到验证;且年龄对农业转移人口回流的影响呈现非线性特征,因结婚、生孩子、照料孩子或老人、疾病、亲人团聚等因素影响着农业转移人口退出城市劳动力市场的年龄和持续时间,进而影响着中国城镇劳动力市场的非农劳动供给和城镇化进程,并深远影响着我国的经济增长和社会发展。

5 结论

回流是农业转移人口在经济和政策条件下做出的最优化行为,对我国非农劳动供给、城镇化、农村振兴、经济和社会发展等都产生了重要影响。本文通过构建一个连续时间的劳动力非农劳动退出模型,讨论了农业转移人口回流的影响因素,继而提出了农业转移人口回流的五个假设。另外,本文通过采用2013年和2018年“千村调查”数据,从生命历程的角度验证了农业转移人口回流的特征。事件史和回归分析的主要结论有:(1)年龄对农业转移人口回流的影响是非线性的,随年龄增加,在有外出经历的群体中,回流群体所占比重是逐渐增加的;(2)如果将农业转移人口的年龄划分为16-25岁、26-35岁、36-45岁、46-60岁四段,整体来看,26-35岁、46-60岁具有较高的回流风险,即更倾向于回流;(3)将回流划分为暂时性回流和长期回流两种模式后发现,46-60岁主要以长期回流为主;暂时性回流主要集中在26-35岁和36-45岁阶段;(4)已婚、家庭孩子数量对暂时性回流和长期回流的影响存在显著差异,具体的,已婚群体更容易暂时回流;家庭孩子数量越多、家庭有老人需要照料的群体不仅更容易暂时性回流,也更容易长期回流。

农业转移人口的非农劳动退出决策是在生命历程中基于家庭最优做出的理性选择,尽管这一选择从人力资本积累的角度来看并非是最优的,这体现了当前户籍等制度约束对农业转移人口的影响仍然是深远的。在新型城镇化的背景下,基于农业转移人口回流的年龄特征,相关政策应该注意:(1)重视青年农业转移人口的结婚、生孩子、照顾孩子等家庭需求,强化家庭公共福利的有效供给,减少城乡间暂时性回流的频次,促进农业转移人口尽快融入城市生活。(2)进一步完善和落实就业促进和补贴政策,一方面为刚进入城市的农业转移人口提供就业援助和就业培训,提高匹配效率,实现人力资本的有效积累,改善就业质量;另一方面,针对性的为中年群体提供更多就业保障,减轻农村劳动者的家庭照料负担,为劳动者提供有竞争力的工资待遇,鼓励农业转移人口实现举家迁移,提高农业转移人口在城市务工的积极性,降低永久性回流的比例。(3)关注即将步入退休阶段的劳动力的家庭团聚、健康照料等方面的需要,为其提供普惠的养老、医疗等城市公共服务;(4)积极为各年龄段劳动者的家人随迁、子女入学、托幼、住房等需求提供配套支持,降低农业转移人口迁移城市的经济成本和制度成本,有步骤有计划落实户籍制度改革政策,从根本上提升我国人力资本的有效积累,逐步推进城镇化和农业转移人口市民化的进程。