汉、英双及物构式形义演变的一致性与差异性*

2023-10-09申小阳

申小阳

(长沙学院 外国语学院,湖南 长沙 410022)

一、引言

双及物构式历来备受语法学界关注,近年来就有不少学者从不同角度对其做过探讨。分布式形态学理论框架下,袁毓林和徐杰[1]18-58从VP语壳结构视角,汪昌松[2]201-213+319则以方式状语为切入点,分别对汉英双宾结构的句法构造进行了分析,研究发现,汉英双宾结构的差异在于动词词根引入的语法界面不同;认知语言学视角下,张立飞[3]61-73基于使用的理念,张懂[4]79-89则从构式搭配分析法的实证角度,分别对汉英双及物构式的本质差异进行探析,研究结论却惊人的一致,都认为二者差异产生的根本原因在于汉英民族对“给予”事件概念结构的不同识解方式;语言类型学框架下,邓思颖[5]186-194通过比较英语、汉语普通话、粤语话语角色动词的语法异同,提出双及物结构的跨语言(或方言)差异,主要由个别语言的个别词语所拥有的特征决定;信息结构理论范式下,朴珍玉[6]33-42,[7]79-86先后从直接宾语和间接宾语的特征入手,指出双及物构式具有特殊性:直接宾语必须是数量式,间接宾语是更具话题性的话题范畴。毕罗莎和潘海华[8]39-49则重点对不同子类的双及物构式的句法构造和语义关系进行了对比与解释。

已有研究深化了人们对汉英双及物构式的认识,但基于大规模真实语料和统计数据对比二者历时特征的研究尚不多见。本文基于自建的英汉双及物构式语料库,以构式化理论为框架,采用综合历时考察的视角,统计汉英双及物构式各个语序在不同历史阶段的使用频率,对比二者在入句动词语义类型、子类构式的能产性和图式性以及主要演变机制和动因等方面的异同,揭示异同背后的深层原因。

二、汉英双及物构式的优势语序从古至今皆为SVOiOd

经考察统计,四个不同历史阶段的汉语双及物构式语序的使用情况如下表1所示。

表1 汉语双及物构式语序的历时使用情况

表1显示,不同历史阶段SVOiOd的使用频率分别为:85.2% >88.5% >99.3% >100%(“>”意指“演进方向”)。也就是说,虽然双及物构式的语序种类从4种锐减至1种,但是在整个发展历程中,SVOiOd语序的使用频率始终占绝对的主导地位,因此可以说,汉语双及物构式从古至今的优势语序为SVOiOd。

接着,我们对英语双及物构式各个语序的历时使用情况也进行了统计,具体见下表2。

表2 英语双及物构式语序的历时使用情况

表2显示,在古英语时期,虽然语序SVOiOd的使用频率只占总使用频率的29.5%,但仍居主导地位。发展至中世纪英语时期,双及物构式的语序种类骤减(从16种减少至10种),但是语序SVOiOd的使用频率却猛增(从29.5%提高到88%);到了早期现代英语时期,语序种类进一步减少(仅剩下2种),但是,语序SVOiOd的使用频率却持续增加(攀升至98%);到了现代英语,语序种类上只保留SVOiOd这1种,使用频率也就是100%。概括来说,英语双及物构式在四个不同历史阶段的最高频语序都是SVOiOd。

综上可见,汉英双及物构式的语序演变既存在共性也具有差异。共性包括:1)二者的语序种类均经历了从繁多锐减至单一的过程;2)从古至今,二者的最高频语序始终都是SVOiOd。差异在于:在语序类型上,古英语双及物构式多于古汉语(16>4),但是,汉语双及物构式的语序却比英语更早趋于稳定、固化。数据显示,中古汉语时期的双及物构式已经只有2种语序,而中世纪英语时期的双及物构式仍旧有10种语序。

三、汉英入句动词均经历数量递增、语义类型扩展和语义表达日趋专门化

进一步考察统计入句动词的历时使用情况发现,入句上古汉语时期双及物构式的动词基本全是单音节,仅发现2个表“获得”的双音节动词:“征讨”和“侵夺”。发展至中古汉语,入句动词慢慢双音化,新发展出入句双音动词,如“寓食”“输遗”等,但为数尚不多。到了近代汉语,入句双音动词的数量骤增,如动词“亏负”“资助”“求借”“接受”“酬谢”“赍助”等都是新扩展的。除此以外,还另外扩展了一种新型三音节动词:“V双音节+‘与’给予标记”。例如:

(1)难得近处一个财主见老身这般说,布施与我一套衣料。(《水浒传》第二十四回)

(2)“惭愧!原来是九天玄女娘娘传授与我三卷天书。”(《水浒传》第四十一回)

近代汉语时期,入句双及物构式的动词从双音发展至三音,既是一种语义的充实,也是一种降低命题内容之严肃性的体现,多见于对话或口语,如,实例(1)(2)都用于对话。到了现代汉语时期,原来加“与”构成的三音节入句动词走向消亡,给予标记词“与”的用法几乎被“给”全然顶替,当下,“与”的“授受”功能只在一些方言中使用。如,邵阳方言的“把乞与、把得与、把赐与”。随着“给”之“给予”标记义的衍生,发展出一种“单音节动词+给”的新型动词,即“V给”。例如:

(3)“所长,好不好先支给我一点资本呢?”

(4)出嫁以后,才由她的丈夫像赠送博士学位似的送给她一个名字——韵梅。

例(3)和例(4)表明,部分入句动词从近代汉语的三音节演化为现代汉语的双音节。该演化之所以会产生,其最主要的诱发动因就是齐普夫[9]24提出的最省力原则“用最少量的语言表达最大限度的信息量”,表现在词汇上,就是词长和词频存在一种协同关系,词频越高,词长越短。入句近代汉语双及物构式的三音节动词,在高频使用的情形下,逐渐产生与之对应的双音节词,词长缩短。

鉴于上述分析,可知入句汉语双及物构式的动词从古至今经历了“单音节 >双音 >三音 >双音 >单音”的演变过程(“>”表示演变方向)。入句汉语双及物构式的动词从单音到双音再到三音,体现了一开始走形式繁复、语义充实的路径;后来,其又由三音演化至双音再至单音,则体现其化繁为简、语义高度凝练的进阶发展。

进一步考察入句英语双及物构式的动词的历时情况发现:第一,其书写形式渐趋由复杂演变为简单。以典型“给予”义动词“give”为例,古英语时期大多带动词前缀,如“ge-”或“ghabh-”等;但发展至中世纪英语时期,“ge-”或“ghabh-”逐渐被语法化程度更高、形式更简洁的动词后缀“-en”或“-ed”所替代。到了现代英语时期,这些简化的前后缀也都完全脱落,使得入句英语双及物构式的动词书写形式愈加简洁;第二,这类动词的同义表达由繁多发展为单一。仍旧以“give”为例,现代英语中它仅有“give”这一种书写形式,在古英语或中世纪英语时期,它却有“giefan”“gifete”“gyfete”“geaf”“yaf”“yeve”“yive”“yeveth”等多种表达形式。其他动词皆同此理,不必赘述。

基于统计数据,综合分析入句汉英双及物构式的动词语义类型的历时情况,发现二者各自经历了如下的发展变化:

图1、图2显示,从古至今入句汉英双及物构式的动词之语义类型,总体上都在不断扩展。汉语:8种→10种→17种→24种;英语:6种→9种→12种→16种。局部上,二者的语义类型有增有减,此消彼长,具体表现为:1)上古汉语时期,入句双及物构式的最典型动词为“祭祀”义动词,却在中古汉语时期不再进入双及物构式,但新扩展了“发送”义和“委任”义动词入句;发展至近代汉语,“委任”义动词不再允准入句,却扩增了“感谢”“持拿”“收拾”和“使动”等语义动词。到了现代汉语,新增“帮助”“服务”“击打”“惩罚”以及“情绪安慰”等语义动词入句。2)英语入句动词的语义类型同样经历了扩展。具体表现为:古英语时期,入句动词集中在“给予”“信递”“承诺”“创造”“剥夺”“持拿”五类;到了中世纪英语,入句动词的语义类型新增了三类:“偿还”“欺骗”和“驱逐”;发展至早期现代英语,“欺骗”和“驱逐”两类不再允准入句,但扩增了“命令”“赐予”“移动”和“损耗”四类;到了现代英语时期,则进一步新增了“帮助”“放置”“吃喝”“谅解”“消费”和“投掷”等六类动词入句。

图1 英语双及物构式入句动词语义类型的演变

图2 英语双及物构式入句动词语义类型的演变

语义内涵上,入句汉英双及物构式的动词都变得愈来愈抽象。主要体现在:1)入句早期汉英双及物构式的动词,大多为表“供给”“嫁娶”“赠送”等含具体实义的动词。越靠近现代,越扩增了一些语义内涵抽象的动词入句,如,动词“感谢”“惩罚”“辱骂”“服务”“帮助”“谅解”和“消费”等;2)始终可以入句汉英双及物构式的动词的语义逐渐虚化,如汉语的“与”“给”,英语的“give/get/make/have”等。用语法化链条表示分别呈现如下图3所示:

图3 汉英给予标记词“与”和“have”的语法化路径

综上分析可见,在数量和规模上,入句汉语双及物构式的动词远胜于英语,其最终允准扩容的动词的语义类型也比英语丰富;但是,在语义表达清晰度上,汉语不如英语。随着屈折标记的完全脱落,英语屈折标记系统走向消亡,也使得入句英语双及物构式的动词语义的清晰性增强,而汉语由于部分入句动词兼表“给予”和“获得”两义,若不结合具体语境,很明显,兼表“取”“舍”两义的汉语入句动词的语义清晰性低于英语。概言之,入句汉英双及物构式的动词均经历数量增多、语义类型扩张、语义表达愈加专门化的演变过程。

四、汉英双及物构式三大子类中能产性最高、图式性最强的皆为“给予”类

构式具有“能产性”“图式性”和“合成性”三大特性。学界主要用“能产性”表达下列两种情况:1)指语言使用者可以借用句法规则的能产性来产生它前所未有新句子的能力;2)论元结构构式吸引现有的或新的动词进入该论元构式的能力。第一种实际上就是对能产性的下义概念“规约性”特征的详细阐述;第二种则是对下义概念“延展性”特征的阐释。本部分论述的“能产性”主要是指第二种具“延展性”特征的“能产性”。根据Bardal[10]52,能产性涉及构式的活力(vitality),主要体现在类符频率(type frequency)与例符频率(token frequency)两方面,即特定构式所容纳的不同表达式的数量和相同表达式的使用频率。也就是说,构式的类符频率与构式的能产性密切相关。

该如何计算构式的类符频率呢?Bybee[11]275曾做过精彩的论述:“类符频率是指一个语法构式的开放语法槽内出现的,可以互相替换的词汇项目的数量,该语法构式可以是词语层面的屈折形态构式,也可以是体现词语间关系的句法构式。”简言之,类符频率是通过计算相同的结构模式之出现次数的方式来鉴别的。下面就结合上述计算方法,对历时的汉英双及物构式的类符频率分别进行统计。统计之前,先以构式语义为依据,将二者进一步划分为“给予”“获得”和“移动”三大类。表3、表4是其类符频率的情况:

表3 汉语双及物构式三大子类的类符频率

表4 英语双及物构式三大子类的类符频率

仔细观察表3、表4可知,在汉语和英语的四个不同历史阶段,汉英双及物构式三大子类的类符频率始终遵循这个序列(从高到低依次排列):“给予”类 >“获得”类 >“移动”类。即从古至今,汉英双及物构式的三大子类中,类符频率最高的都是“给予”类,“获得”类居第二,“移动”类最低。根据Bardal[10]54的论述,“类符频率主要影响和决定构式的能产性:语法构式的类符频率越高,其能产性也越高,越能适用于更多的新的语言表达”,可知类符频率最高的“给予”类双及物构式也是能产性最高的构式。

构式的图式性指的是构式的形义结合体的抽象程度。顶层最抽象的宏观构式,一般是从与之密切相关的中型构式的集合中抽象概括而得的上位图式,因此往往是图式性最强的,中层较抽象的中型构式是从与之密切相关的构式构体的集合中抽象出来的上位框架,因此其图式性居中,底层最具体的构式实例(即构体)的图式性则最弱。根据Bardal[10]55“构式的能产性同构式的图式性休戚相关,趋同一致”的观点可知,能产性和图式性是构式的两个面,高图式性暗含高能产性;反过来,高能产性也隐含高图式性。基于这一点,可将汉英双及物构式三大子类的图式性等级绘制如下两个视图(图4和图5):

图4 汉语双及物构式各子类的图式性等级差异

图5 英语双及物构式各子类的图式性等级差异

图4显示,汉语双及物构式内在网络中的三大子类构式之间的图式性存在程度差异。图左“给予”类的图式性最高;图中“获得”类的图式性居中;图右“移动”类的图式性最低。按照从高到低排列,依次为:“给予”类 >“获得”类 >“移动”类。下面再考察英语双及物构式各个子类的图式性情况。

结合表4、观察图5可知:在英语双及物构式的三个子类中,类符频率最高、能产性最强的“给予”类,图式性也最强。因为构式的固化程度、能产性、图式性以及吸纳新形式的能力等与其类符频率正相关;类型频率次之、具有部分能产性的“获得”类的图式性也居中;类型频率最低、能产性也最低的“移动”类,图式性最弱。

鉴于上述分析可知,在汉英双及物构式的三大子类中,能产性最高、图式性最强的构式皆为“给予”类。

五、构式化的主要演变机制:汉语是类推而英语为概念隐喻

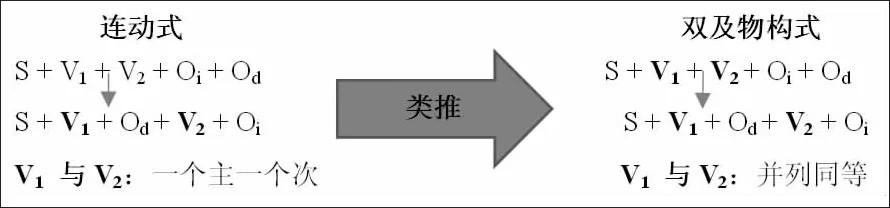

考察分析历时语料发现,汉语双及物构式的演变主要历经了:从S + V + Oi+ Od到 S + V1+ V2+ Oi+ Od再到 S + V1+ Od+ V2+ Oi又到 S + V1+ Od+ P + Oi还到 S + P + Oi+ V1+ Od最后到S + V + Oi+ Od的语法化路径。观察可知,汉语双及物构式发生了从“形式旧 + 语义旧”到“形式新 + 语义新”的构式化[12]变化与更新,导致汉语双及物构式发生构式化的主要演变机制是类推。具体分析见下图6:

图6 汉语双及物构式构式化的主要演变机制

图6显示,在双音化初期,入句汉语双及物构式的两个单音节动词,虽并置在一块,但融合得尚不紧密,人们心理上仍然倾向于把它们看作两个动词。这让包含它们的双及物构式与同时期的连动式具有了一个共同点:都包含两个动词。正是这一共同点促发了两个构式之间的类推。

首先,在连动式的句法环境里发生了V2后移的用法。接着,中古汉语时期的连动式“S + V1+ Od+ V2+ Oi”由于被高频大量使用,而促使新格式“V2后移构式”建立。这一变化对同时期同样包含两个动词的部分汉语双及物构式产生类推影响,具体表现为:一部分双及物构式“S + V1+ V2+ Oi+ Od”形式上更新为“S + V1+ Od+ V2+ Oi”;语义上,由于广泛大量使用,语序“S + V1+ V2+ Oi+ Od”中的“V2”渐渐发生了语音弱化和语义虚化等演变。甚至有些“V2”的语义虚化为无实义的“致使”标记词,如,近代汉语的“与”和现代汉语的“给”。由此可见,近、现代汉语的“V1+ V2”已高度融合成了一个词。因此我们说,现代汉语的“S + V1+ Oi+ Od”虽然句法形态上与古汉语的“S + V1+ Oi+ Od”相同,而事实上,它们各自的语义内涵,构式的概括性、规约性和延展性都大不一样。相比古汉语,现代汉语双及物构式的语义内涵更为丰富、概括性更强、规约性更大、延展性更广。概言之,从上古汉语末期渐渐发展起来的双及物构式语序“S + V1+ V2+ Oi+ Od”得以演变成新语序“S + V1+ Od+ V2+ Oi”的根本原因是中古汉语时期高频构式连动式的类推。

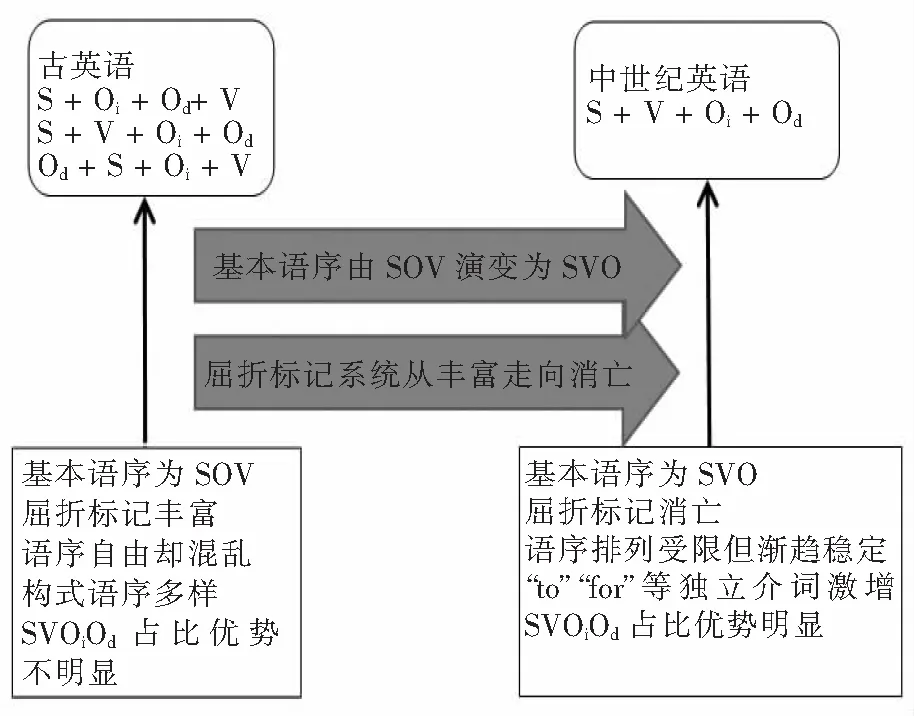

进一步考察语料发现,英语双及物构式的演变属从古英语至中世纪英语这一转型时期最为显著。因为这一时期不但经历了基本语序自SOV至SVO的演变,还见证了丰富的屈折标记系统从繁盛走向消亡。这两大因素对该时期英语双及物构式的演变产生了诸多重大影响:1)使得其句法愈加紧密、语序更加稳定;2)作为屈折词头或词尾消亡的补偿,独立的小品词日益增多;3)使主宾语论元的语义大大地扩展,不再局限于具体的空间域和时间域,更多拓展至抽象的情感域、关系域以及观念域。

根据Lakoff &Johnson[13]提出的语言管道隐喻:1)“思想或意义是物体”;2)“语言表达式是容器”;3)“信递是传送”,再结合英语双及物构式的构式义为“正向传递”,本文认为,导致英语双及物构式中的主宾语论元从具象的“现实世界(具体的给予物)”转向复杂抽象的“超现实世界(情感、观念及关系等)”的主要演变机制是概念隐喻。具体说来,就是说话人将“个人的情感”“个人的观念”等抽象的概念放在词语这个容器中,让它们通过被视为“管道”的语言表达式传送给听话人,听话人再从词语/容器中把情感或观点当作“物体”一样取出来。例如:

(5)Fortune hath yiven ushis adversitee.(TheCanterburyTales)

例(5)中的说话人通过英语双及物构式这个管道将“命运让我们成了敌人”这个观念传递给了听话人。

综上分析,可知汉英双及物构式都发生了构式变化和构式化,只是导致二者发生构式化的主要演变机制存在差异:汉语是类推而英语是概念隐喻。

六、构式化的主要演变动因:汉语是“双音化”而英语是基本语序由“SOV”至“SVO”的演变和“屈折标记的消亡”

考虑到汉语双及物构式历时演变的特征属从上古汉语至中古汉语这一阶段最为显著,英语则属从古英语到中世纪英语这一阶段最为突出,因此,本部分主要聚焦于汉英双及物构式最显著演变阶段的演变动因进行挖掘与探讨。

分析语料发现,入句上古汉语时期双及物构式的动词多为单音节,且包含动作的“行为、方式、结果或地点”等方面的复杂信息语义。例如:

(6)夫樊将军,秦王购之金千斤,邑万家。(《战国策·燕策三》)

(7)项王乃曰:“吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德。”(《史记·项羽本纪》)

到了中古汉语时期,由于受到汉语双音化的影响,许多动词发生了双音化,而原先那些附着于动词的“方式”义、“结果”义等都一一脱落。脱落的语义,主要由双音化动词中的“V2”承载。反过来,并不是所有单音节动词都可以受双音化的影响而合并在一起,通常受到一定的制约。一般说来,动词双音化的条件主要有二:1)每一个动词都能单独用于双及物构式;2)两个单音节动词的语义极其接近。只有两个条件都符合的才能够合并,属于动词的叠加或融合。

基于上述分析,本文将汉语双及物构式主要演变过程的动因绘制如下图7所示:

图7 汉语双及物构式入句动词的双音化过程

图7表明,从上古至中古,汉语双及物构式发生了“动词复化”“附着于动词的动作结果或方式等附加信息脱落”以及“整体构式语义的专门化”。诱使这些显著演变产生的主要动因是汉语的双音化趋势。

再来看英语,上文提到,英语双及物构式的历时演变属从古英语至中世纪英语这一转型时期最显著:不仅基本语序由SOV变为SVO,其屈折系统也从鼎盛走向消亡。这两大因素给处于此环境的英语双及物构式带来极大的影响。具体分析参见下图8:

图8 英语双及物构式从古英语到中世纪英语的演变过程

图8显示,中世纪英语时期,屈折标记的消亡和基本语序由“SOV”变为“SVO”对双及物构式的演变带来深远影响。具体表现在:1)部分英语双及物构式变为介词与格构式。到了中世纪英语时期,屈折标记系统走向衰败,作为补偿,大量独立介词涌现。这一演变催生了部分英语双及物构式演变为介词入句的与格构式;2)较之古英语,中世纪英语时期的双及物构式语序更稳定。受丰富屈折标记的影响,古英语时期的双及物构式语序自由、类型多样。到了中世纪英语时期,语序在“屈折系统消亡”和“基本语序由SOV变为SVO”的双重影响下变得受限,亦渐趋稳定。

综上可知,诱发汉英双及物构式发生构式化的主要动因存在差异:前者是汉语的“双音化趋势”,后者为“屈折标记系统消亡”和“基本语序由SOV变为SVO”的共同作用。

七、结论

本文从语序、入句动词、不同子类的能产性和图式性入手,综合考察了汉英双及物构式历时演变特征的一致性和差异性。研究发现,一致性主要包括:1)优势语序都是SVOiOd;2)入句动词的语义类型都经历了扩展;3)能产性最高、图式性最强的构式皆为“给予”类。差异性主要在于:1)语序种类上,古英语时期的双及物构式多于古汉语;2)演变机制上,汉语主要是类推而英语为概念隐喻;3)演变动因上,汉语主要是“双音化趋势”而英语为“基本语序由SOV变为SVO”和“古英语屈折标记系统的消亡”。

本研究基于大规模历时真实语料,为语言研究提供数据支撑和量化分析,质性分析则突出语序、句法和语义三因素在汉英双及物构式历时演变进程中的交互作用,突破以往仅对单一语言的双及物构式展开历时考察,或只是静态对比汉英双及物构式的藩篱,有助于对汉英双及物构式本质差异背后的深层原因形成新的认识。