肾细胞癌中免疫细胞浸润与患者预后的相关性分析

2023-10-08张克英韩东晖李程彬何伟翔赵晓龙徐志成秦卫军杨力军空军军医大学西京医院门诊部泌尿外科陕西西安7003

曹 嫄,李 宇,张克英,卢 通,韩东晖,李程彬,何伟翔,赵晓龙,徐志成,秦卫军,杨力军(空军军医大学西京医院:门诊部,泌尿外科,陕西 西安 7003)

肾细胞癌(renal cell carcinoma,RCC)占所有恶性肿瘤的3%~5%,发病率居第16位,死亡率居第17位[1]。早期RCC患者主要以根治性手术治疗为主且预后较好,而进展期RCC预后较差且缺乏有效的治疗方法[2]。研究表明,RCC的进展与肿瘤免疫微环境密切相关,且总体免疫细胞浸润更丰富的患者预后更好[3]。然而,免疫细胞类型多样,不同免疫细胞在肿瘤恶性进展中的作用存在差异[4]。阐明具体的免疫细胞类型与肿瘤预后的相关性,并进一步指导临床决策意义重大。为此,本研究利用生物信息学方法,对检索自癌症基因组图谱(The Cancer Genome Atlas,TCGA)数据库的RCC数据进行免疫细胞浸润量化和预后分析,以揭示免疫微环境与RCC恶性进展的相关性,为RCC预后预测和临床决策提供可靠的评价指标。

1 对象与方法

1.1 对象

895例RCC患者基因表达数据和相应患者的临床信息,检索自TCGA数据库,包括肾透明细胞癌、肾乳头状癌和肾嫌色细胞癌。临床信息包括:生存时间、生存状态、年龄、性别、病理分期、TNM分期等。通过Perl软件将单个条目的TCGA数据整合成数据矩阵。利用R软件的limma程序包将重复测量的基因数据取均值并替换,得到基因表达矩阵。

1.2 方法

1.2.1 基于CIBERSORT算法的免疫细胞量化 利用R软件的CIBERSORT程序包和LM22特征基因表达矩阵,对上述RCC基因表达矩阵进行分析,量化得到每个患者肿瘤组织中22种免疫细胞的肿瘤浸润分数。根据每种免疫细胞肿瘤浸润分数的范围,以中位数值作为截断值,将患者分为该免疫细胞的高浸润组和低浸润组。将CIBERSORT算法循环运行100次以提高量化分析的准确性。以P<0.05为阈值,筛选量化合格的患者,绘制免疫细胞占比柱状图,并进行后续分析。根据上述分析策略,我们分别构建了3种分组策略:静息树突状细胞高浸润组(285人)和低浸润组(286人);静息肥大细胞高浸润组(286人)和低浸润组(286人);活化型CD4+记忆性T细胞高浸润组(285人)和低浸润组(284人)。

1.2.2 免疫细胞浸润与RCC预后的相关性分析 利用R软件基于患者ID号,将上述免疫细胞量化结果与临床信息逐一匹配。利用R软件的survival程序包分析不同类型的免疫细胞肿瘤浸润程度与RCC患者生存时长的相关性,并通过Kaplan-Meier生存曲线进行可视化分析。

1.2.3 免疫细胞浸润与RCC临床特征的相关性分析 利用R软件beeswarm程序包的Wilcoxon秩和检验,分析不同类型的免疫细胞肿瘤浸润程度与RCC临床特征,如病理分期、TNM分期等肿瘤恶性程度指标的相关性。利用R软件的barplot函数绘制小提琴图。

2 结果

2.1 树突状细胞、肥大细胞、活化型CD4+记忆性T细胞的肿瘤浸润程度与患者生存相关

比较RCC组织中各类免疫细胞肿瘤浸润程度较癌旁组织的差异发现,树突状细胞、肥大细胞、活化型CD4+记忆性T细胞的肿瘤浸润程度显著增高(图1A)。进一步的生存分析结果提示,树突状细胞和肥大细胞的肿瘤浸润程度与患者预后呈正相关(图1B~C),而活化型CD4+记忆性T细胞的肿瘤浸润程度则与患者预后呈负相关(图1D)。

A:肾透明细胞癌及正常样本中各种免疫细胞占比的柱状图;B~D:分别为静息树突状细胞、静息肥大细胞、活化型CD4+记忆性T细胞构成水平的Kaplan-Meier生存曲线,3组生存曲线的P值均<0.05。图1 静息树突状细胞、静息肥大细胞、活化型CD4+记忆性T细胞的浸润程度与患者生存率相关

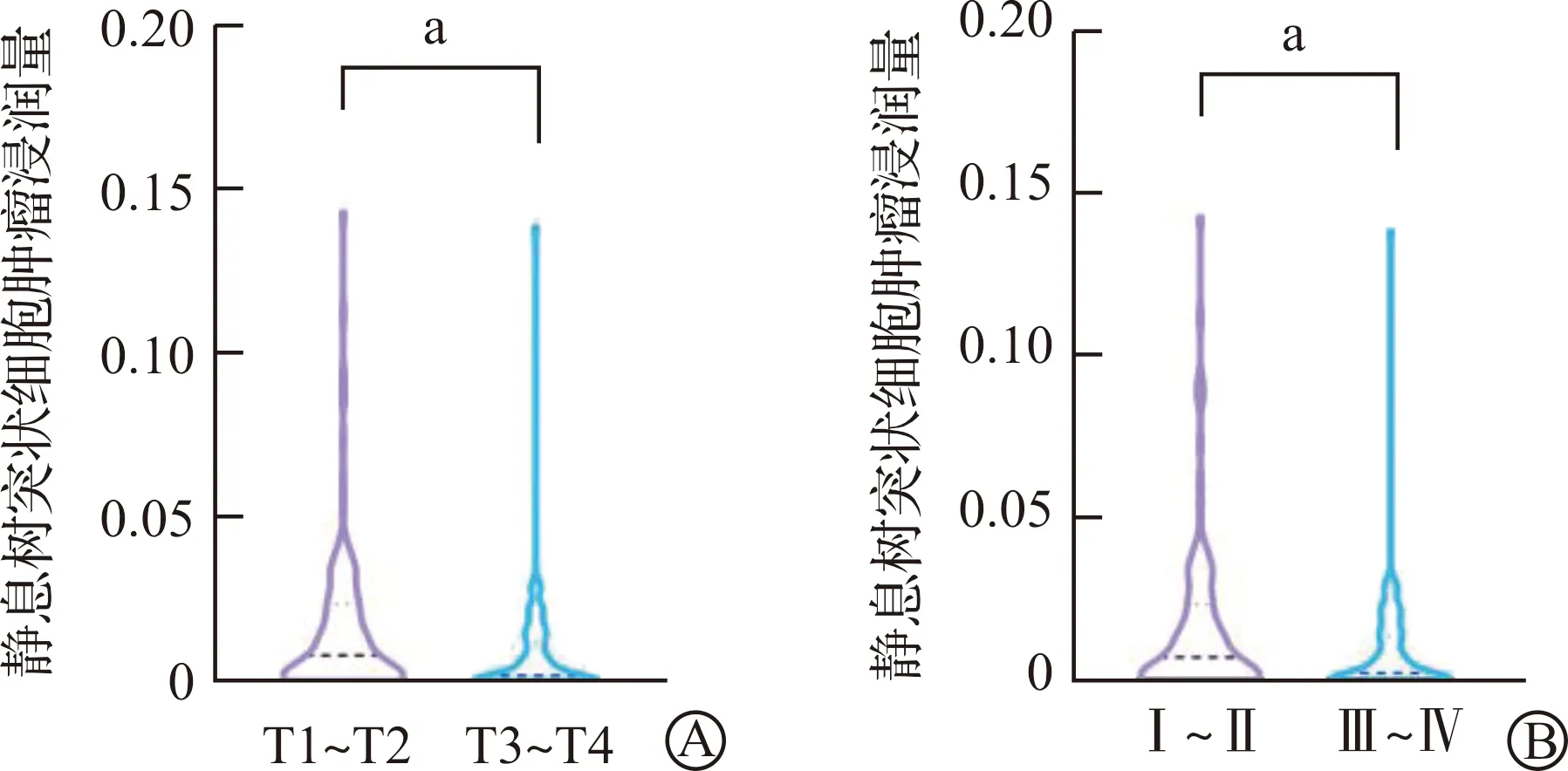

2.2 静息树突状细胞的浸润程度与肿瘤分期和分级均呈负相关

对静息树突状细胞的肿瘤浸润程度与RCC患者的临床病理参数进行相关性分析,结果提示:临床分期越高,静息树突状细胞的肿瘤浸润程度越低,即高浸润静息树突状细胞的RCC患者肿瘤主要为T1~T2期,而低浸润主要为T3~T4期(图2A)。与之相一致的,病理分级越高,静息树突状细胞的肿瘤浸润程度越低,即高浸润的病理分级主要为Ⅰ和Ⅱ级,低浸润主要为Ⅲ和Ⅳ级(图2B)。

A:T1~T4期RCC患者的静息树突状细胞的肿瘤浸润量;B:Ⅰ~Ⅳ级RCC患者的静息树突状细胞的肿瘤浸润量。 aP<0.05。图2 静息树突状细胞的浸润程度与肿瘤分期和分级均呈负相关

2.3 静息肥大细胞的肿瘤浸润程度与肿瘤分期和分级均呈负相关

对静息肥大细胞的肿瘤浸润程度与RCC患者的临床病理参数进行相关性分析,结果提示:肿瘤分期和分级评分越高,静息肥大细胞的肿瘤浸润程度越低,即从G1到G4期静息肥大细胞肿瘤浸润量逐渐下降(P<0.05,图3A)。与之相一致的,病理分级越高,静息肥大细胞的肿瘤浸润程度越低,即从Ⅰ级到Ⅳ级静息肥大细胞肿瘤浸润量逐渐下降(P<0.05,图3B)。静息肥大细胞的肿瘤浸润量与T分期、M分期具有相同的负相关关系(P<0.05,图3C~D)。

A:G1~G4期RCC患者的静息肥大细胞的肿瘤浸润量;B:Ⅰ~Ⅳ级RCC患者的静息肥大细胞的肿瘤浸润量;C:T1~T4期RCC患者的静息肥大细胞的肿瘤浸润量;D:M0~M1期RCC患者的静息肥大细胞的肿瘤浸润量。aP<0.05。图3 静息肥大细胞的浸润程度与肿瘤分期和分级均呈负相关

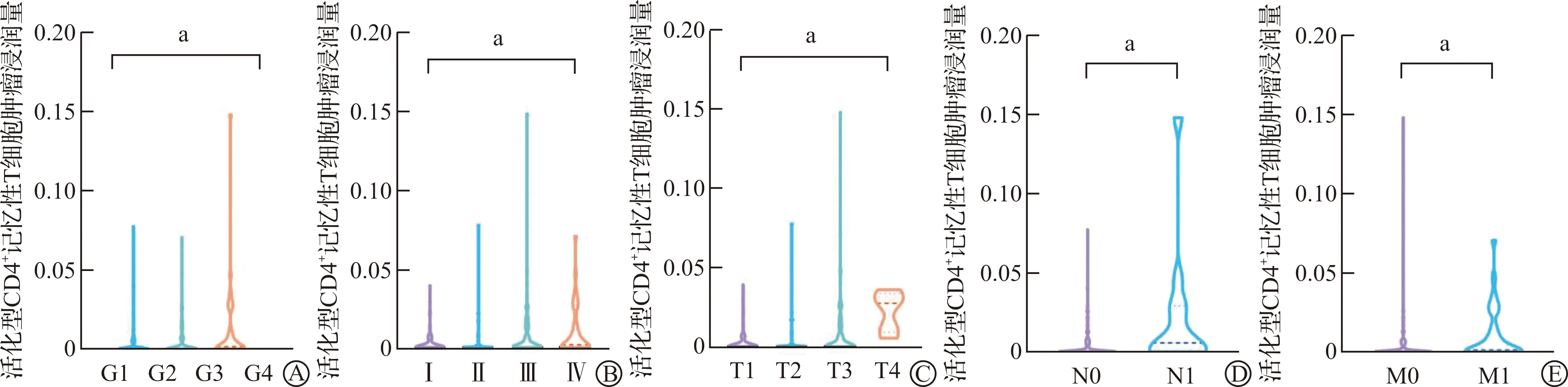

2.4 活化型CD4+记忆性T细胞的肿瘤浸润程度与肿瘤分期和分级均呈正相关

对活化型CD4+记忆性T细胞的肿瘤浸润程度与RCC患者的临床病理参数进行相关性分析,结果提示:肿瘤分期和分级评分越高,CD4+活化记忆T细胞肿瘤浸润程度越高,即从G1到G4期活化型CD4+记忆性T细胞肿瘤浸润量逐渐升高(图4A)。与之相一致的,病理分级越高,活化型CD4+记忆性T细胞的肿瘤浸润程度越高,即从Ⅰ级到Ⅳ级活化型CD4+记忆性T细胞肿瘤浸润量逐渐升高(图4B)。活化型CD4+记忆性T细胞的肿瘤浸润量与TNM分期具有相同的正相关关系(图4C~E)。

A:G1~G4期RCC患者的活化型CD4+记忆性T细胞的肿瘤浸润量;B:Ⅰ~Ⅳ期RCC患者的活化型CD4+记忆性T细胞的肿瘤浸润量;C:T1~T4期RCC患者的活化型CD4+记忆性T细胞的肿瘤浸润量;D:N0~N1期RCC患者的活化型CD4+记忆性T细胞的肿瘤浸润量;E:M0~M1期RCC患者的活化型CD4+记忆性T细胞的肿瘤浸润量。 aP<0.05。图4 活化型CD4+记忆性T细胞的肿瘤浸润程度与肿瘤分期和分级均呈正相关

3 讨论

RCC是泌尿系统常见的恶性肿瘤之一,复发率和转移率均较高且进展期预后较差[5]。为了在疾病早期筛选出肿瘤进展高风险的患者,需要找出具有临床意义的预后指标,从而对于此类患者进行更好的监测和管理。目前临床常用的仍是基于患者的影像学资料进行临床分期,根据术后病理检查进行病理分级[6]。然而RCC患者的个体差异大,即使是同一肿瘤的内部也表现出显著的区域性差异,因此我们需要更多更精细化的预后指标来指导临床工作[7]。

近年来,肿瘤免疫微环境的研究被广泛展开,RCC的肿瘤免疫微环境与肿瘤进展密切相关[8]。本研究对肾细胞癌中免疫细胞的肿瘤浸润特点进行了分析。结果显示,树突状细胞、肥大细胞、活化的CD4+记忆性T细胞肿瘤浸润量与RCC患者的预后和临床分级分期具有相关性,且这三种免疫细胞在肾细胞癌的进展中发挥着完全不同的作用。肿瘤免疫微环境中的细胞串扰一直备受研究者的关注[9],本研究不仅为RCC的早期筛查和风险评估提供参考,同时将为肾细胞肿瘤免疫微环境的研究提供新的思路。

树突状细胞主要发挥抗原呈递的作用。在肿瘤微环境中,存在各种作用于树突状细胞的抑制性细胞因子,导致树突状细胞功能异常,进而使肿瘤细胞逃脱免疫系统的监视[10]。因此树突状细胞的免疫浸润增多有助于人体获得性免疫系统的激活,产生更强的抗肿瘤作用,这解释了本研究关于高浸润树突状细胞与预后呈正相关的发现。

肥大细胞是固有免疫细胞的重要组成部分[11]。研究表明瘤内肥大细胞在非小细胞肺癌(non-small-cell lung cancer,NSCLC)的癌巢基质细胞中占有优势,并与NSCLC患者生存率相关[12]。人体内肥大细胞具有两种表型,其中一种含有类胰蛋白酶,而另一种包含类胰蛋白酶及糜酶。类胰蛋白酶主要位于黏膜上皮及固有层中,而类胰蛋白酶及糜酶主要位于皮肤及结缔组织中。瘤内的此两种表型对于NSCLC的生存率均有改善,提示肥大细胞能参与到抗肿瘤免疫过程中。肥大细胞可通过分泌肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF)促进T淋巴细胞增殖,而通过TNF促进生长的T淋巴细胞又可正反馈促进肥大细胞增殖,两者共同发挥抗肿瘤作用。另外,肥大细胞可通过脱颗粒释放蛋白酶破坏肿瘤基质,肿瘤细胞外基质及细胞结构受到破坏,从而抑制肿瘤的生长浸润[13]。

受到抗原刺激后,CD4+T细胞主要识别外源性抗原肽并分化为调节性T细胞[14]。本研究发现活化的CD4+记忆性T细胞所占比例随着临床分期的增加呈上升趋势,表明随着疾病进展,患者的免疫功能在不断恶化,机体对肿瘤细胞的杀伤作用也在逐渐减弱。调节性T细胞在高分化、中分化和低分化患者中的表达水平有显著差异,提示机体对低分化的肿瘤细胞杀伤作用弱,对高分化的肿瘤细胞杀伤作用强[15]。

本研究通过生物信息学分析方法,分析22种肿瘤浸润淋巴细胞亚群与临床的分级分期和预后具有重要关联,这些关联能够帮助筛选出肿瘤进展高风险的RCC患者,并给予早期干预和临床指导。3种与预后密切相关的免疫细胞,不仅提供诊断和预测价值,同时可能是良好的治疗靶点。本研究进一步揭示构成肿瘤微环境的临床和生物学意义,但是对于RCC的具体作用机制及临床预后价值的探讨仍需进一步研究证实。