第三次分配:理论、实践与政策建议

2023-10-05清华大学公共管理学院教授

文|王 名 清华大学公共管理学院教授

蓝煜昕 清华大学公共管理学院助理教授

王玉宝 清华大学公共管理学院博士生

陶 泽 清华大学公共管理学院博士生

中共十九届四中全会在坚持和完善中国特色社会主义制度、全面部署国家治理体系和治理能力现代化的总体战略中,特别提出要“重视发挥第三次分配作用,发展慈善等社会公益事业”。本文在对第三次分配的理论发展和主要观点进行综述和厘清的基础上,结合近十年来实践领域的新发展和新需求拓展了对第三次分配的理解,将其界定为丰裕社会的财富流向如何适应个体精神追求并达成人民美好生活的命题。在与初次分配和再分配相比较的基础上分析了第三次分配的特征,并就第三次分配的研究和政策发展提出相应的建 议。

一、关于第三次分配的讨论及其主要观点

第三次分配是一个中国本土概念。在1994年出版的《股份制与现代市场经济》一书中明确指出:“市场经济条件下的收入分配包括三次分配。第一次是由市场按照效率进行分配;第二次是由政府按照兼顾效率与公平的原则,通过税收、扶贫及社会保障统筹等方式来进行第二次分配;第三次是在道德力量的作用下,通过个人收入转移和个人自愿缴纳和捐献等非强制方式再一次进行分配。”

我们可从学术界的相关讨论中归纳出关于第三次分配的如下主要观点。

第一,第三次分配是社会财富在经过初次分配、再分配以后,对人们手中积累的可支配收入进行的再一次分配,其起因在于市场系统和行政系统无法充分作用于收入调节和社会公平。

第二,第三次分配与人类更高层次的需求有关,受道德力量、精神力量、文化因素、价值追求等因素的影响较大,是在经济社会发展到一定阶段,特别是物质极大丰富的条件下,为满足人类更高层次的需求而进行的社会财富更高级的分配形态。

第三,第三次分配强调一系列新的社会机制,包括公益慈盖、社会救助、志愿服务等广泛的社会活动形态。

当下中国的社会财富积累和经济社会发展已经到达了这样一个新的阶段:我们已经进入一个相对丰裕的社会,绝对贫困得以基本消除,人民群众对美好生活有更高层次需求,同时经济与社会产生了更复杂的联系与融合。新的社会资源与财富分配机制不断呈现。如果我们将第三次分配理解为丰裕社会的财富流向如何适应个体精神追求和人民美好生活的命题,那么这一概念必将蕴含着更为深远广阔的现实意义。第三次分配研究无疑是一个面向未来并充满希望的领域,是国家和社会治理的一片蓝海。

二、新蓝海:第三次分配的实践发展与范畴拓展

我们必须强调:要跳出经济学思考第三次分配,要用超越经济学的社会理性、人文理性和价值理性来面对第三次分配,要站在比资源配置和财富分配更高的维度上来探寻第三次分配。

其实在现实生活中,属于第三次分配的,除人们常引以为证的公益慈善与志愿服务外,还有许多活动都远远超越了经济生活,而与财富的新用途相关,与社会创新相关,与里仁良知、道德情操相关,与人文价值的实现和心灵精神的需要相关。这里谨以过去十年为例,简述第三次分配所指涉的实践发展。

(一)公益慈善近年来空前活跃,蓬勃发展,是最引人关注的部分。其中反映财富新用途的社会捐赠金额巨大增长,体现社会创新的慈善组织和公益项目在数量、内涵、能力建设和可及性、覆盖面等方面取得前所未有的成就,体现发展质量的制度建设和规范性等方面也有长足进展。公益慈善因其动之以慈、行之以善、达之以公、果之以益,既帮助弱势人群又惠及不特定多数的社会成员,每一笔捐赠背后都有里仁的支撑,且往往引发社会道德层面的关切乃至强烈的舆论关注。自下而上的善心民意在移动互联和大数据时代新技术的推波助澜下,演绎成像“9·9公益日”这样的慈善盛宴,将第三次分配托举到时代之巅。

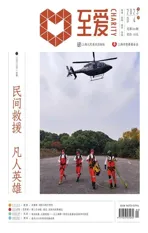

(二)志愿服务和公益慈善组成“双轮驱动”的另一轮。志愿服务在过去数年间蓬勃发展,无论在各种公益组织还是各类公益项目中,无论在城市社区还是边远乡村的助教基地,无论在大学校园还是在民营企业、跨国公司等各类企业履行社会责任的现场,无论“扶贫攻坚”还是“一带一路”,注册人数超过2亿的志愿者活跃在祖国各地、大江南北,各种形式的“时间银行”也应运而生,以致新生的区块链技术也闻风而动。虽然其中鱼龙混杂、良莠不齐,不乏有别有用心者以铜臭味玷污志愿精神,但也表明第三次分配在这个从前以“雷锋精神”为榜样的志愿服务中得到越来越多的关注。

(三)共享经济姑且用“经济”一词以呈现这个巨大的新领地。共享经济指利用互联网等现代信息技术,以使用权分享为主要特征,整合海量、分散化资源,满足多样化需求的经济活动总和。据统计,2018年我国共享经济交易总规模近3万亿元,比上年增长41.6%,共享经济参与者人数约7.6亿,其中参与提供服务者人数约 7500 万人。近年仍持续高速增长。共享经济的迅速膨胀和壮大不仅提出了一系列政策和监管层面的实践问题,也提出了值得深入思考和挖掘的与第三次分配密切相关的重大理论命题。

(四)宗教信仰作为一个古老但并非孤寂的部分,在当下的中国其潜流巨大且深植于社会生活的方方面面。随着社会经济发展、人类文明进步,特别是日新月异的科技创新,宗教信仰日益世俗化和社会化,成为现代社会不可缺少的组成部分。据国务院新闻办发布的白皮书显示,我国信教公民有近2亿人,宗教教职人员 38 万余人。五大宗教依法登记的宗教活动场所 14.4万个,全国的宗教团体约 5500 个。宗教自古就与公益慈善、志愿服务关系密切,近年来更呈现日趋活跃的倾向。据白皮书披露,自2012年起,宗教界每年开展“宗教慈善周”活动,捐款数额已逾 10亿元,开办各类养老机构 400多家;许多宗教人士发起成立基金会,截至2018年,有宗教背景的基金会已达60家。

(五)笼统地将文化艺术活动归于第三次分配领域或有争议,但第三次分配中涉及大量与文化艺术相关的活动则是不争的事实。文物古迹、书法美术等文化艺术品的鉴赏、拍卖和收藏,文创产品的开发和运营,美术馆、博物馆、音乐厅等文化设施的运营和管理,京剧、越剧、豫剧等各种文化艺术的传承与文化团体的运营等,虽不直接创造物质财富,但作为精神消费满足人民群众对美好生活的需要并创造巨大的市场价值。据估计,2018 年我国艺术品市场交易总额达128亿美元,占全球艺术品市场的份额为19%。从近年文化产业的发展也可看出,我国文化投资和消费水平显著提高,文化产业在国民经济中的占比逐年增大,政府也不断优化公共文化服务体系,大力推进国家文化产业创新系统与可持续发展机制的建设。正如2014年10 月习近平总书记在文艺工作座谈会上强调的:“追求真善美是文艺的永恒价值。艺术的最高境界就是让人动心,让人们的灵魂经受洗礼,让人们发现自然的美、生活的美、心灵的美。”真善美这一人类古老而常新的精神和文化追求,相对初次分配和再分配,无疑是更高维度的价值需求和财富流向,随着第三次分配的展开,必将照亮人类文明进步的新境 界。

总之,随着我国经济社会的持续发展,一个以物质财富的增长乃至剩余为标志的丰裕社会,逐渐转向为一个超越财富的物质需求,并日益彰显第三次分配之价值和精神导向的美好社会。

三、初勾勒:第三次分配的主要特征简析

本文结合实践的新发展试图拓展对第三次分配的价值及其范畴的理解,尽管理论的定义尚不够明确,实践的发展也不够完备,但结合已有实践并与初次分配和再分配进行多维度比较分析,可以初步勾勒出第三次分配的若干主要特征。

第一,从驱动力的维度看,第三次分配的主驱动是愿景。第三次分配主要靠愿景驱动,无论公益慈善还是志愿服务抑或其他,愿景始终是第三次分配中的主驱动,并涵盖所有过程主体。

第二,从目标的维度看,第三次分配追求的是人民对美好生活的向往及其生命价值的不断提升。

第三,从分配机制的维度看,第三次分配的核心机制是公益、利他和非营利等社会机制。

第四,从作用领域的维度看,第三次分配主要作用于生活世界和通常所说的社会领 域。

第三次分配既不在市场中,也不在行政上发挥作用,主要表现为人类交往行为及基于交往理性和价值理性所构建的生活世界,其发挥作用的主要领域是更加广阔的社会及其主体 人。

第五,从作用基础的维度看,第三次分配的基石是内在于人心的里仁,主要表征或媒介是道德。第三次分配既不基于私有制也不基于合法性,而回归到人心的里仁或良知,以道德作为其主要表征或媒介。

第六,从与财富的关系维度看,第三次分配重在财富用途的优化和升维。第三次分配关注财富的用途并致力于其优化和升维,不仅解围纾困,更要提升社会总体福利和人类生活的层次。

第七,从公共性的维度看,第三次分配的本质属性是社会公共性。第三次分配是在自下而上的社会参与和社会主体性不断增长的过程中建构和扩大公共性,这种公共性既超越了私人性,也超越了国家及其名义上的公共性,是真正的社会公共性。

第八,从所建构的文明形态维度看,第三次分配代表了人类解放的新进程。第三次分配直指人类的终极价值,表明人类在精神文明上更高的追求,文明的进步直接指向人类自身的解放。

四、第三次分配的研究不足及相应政策建议

针对第三次分配的未来研究和政策发展提出如下建议:

第一,加强对第三次分配的理论探索。第三次分配是我国学者在改革开放实践过程中,在社会财富积累到一定程度时提出的一个重要时代命题,第三次分配不应简单理解为传统的收入分配或公益慈善的命题,而应置于更具前瞻性和思想性的高度。作为一个强调综合性、思想性和应用性,且具跨学科、前沿性的范畴,其研究对象错综复杂,研究领域跨度极大,其研究方法高度综合,且现有学科包括经济学、社会学、管理学、政治学、法学、心理学等对其关注不够,既有文献涉猎严重不足,急需唤起学术界的高度关注。特别是从跨学科和前沿性的视角,要呼吁更多的年轻学者围绕第三次分配问题开展创新性研究,呼吁更多的高校等科研机构设立相应的跨学科研究机构开展探索性研究。

第二,加强对第三次分配的实践、跟踪和研究。第三次分配的实践发展虽很活跃,但相对于市场机制和政府机制而言,第三次分配在实践中远未成熟,既有的许多现象尚需持续观察、跟进和深入探析,新的现象又在不断涌现、更新和迭代升级,其内在的诸多机制和复杂的规律尚未充分呈现出来,因此急需加强对各种实践案例的跟踪、积累和研究。我国经济社会发展进入新时代,涌现出了大量新现象、新组织、新样态、新机制等各种创新形式,全面深化改革的实践特别是社会治理创新的实践提供了巨大且丰富的实践土壤,要组织各种力量深入基层,扎根城乡社区,跟踪各种相关实践的发展,围绕第三次分配开展有深度、有鲜度、有高度的实践研 究。

第三,加强对第三次分配的政策分析和研究。第三次分配强调社会性的分配机制及其志愿性、社会性,但第三次分配的机制生成和运行有赖于一套良好的、有格局的、相互协调的政策体系来促进和规范。一方面,相关促进政策要避免简单化、粗暴化。例如对于公益慈善和志愿服务,既不能简单套用产业政策、付费政策,也不能简单套用税收政策、转移支付政策及福利政策,需要有新的政策思路和机制。另一方面,第三次分配政策要强调系统性,并与现有市场经济制度、社会治理制度相衔接。第三次分配作为一种强调财富社会性分配的理念,除了独立发挥功能之外,要与市场初次分配和政府再次分配紧密衔接、相互嵌入才能发挥更有效的作用。这些都需要在开展深入的理论研究、实践研究基础上,开展审慎的政策分析和研究,要加快形成适于第三次分配的新的政策思路、政策机制和政策体系。

第四,要从中华优秀传统文化中汲取营养,为第三次分配的理论研究和政策实践提供中国方案的指引和坚实支撑。十九届四中全会强调:我国的国家制度和国家治理体系具有诸多方面的显著优势,其中弘扬中华优秀传统文化就是重要的优势之一。第三次分配本身所富含的道德、思想、文化和精神内容,其中大量来自传统文化,植根于传统文化,也是中华优秀传统文化发扬光大的必由之路。

第五,大力推进第三次分配的实践创新,鼓励有条件的地方先行先试。近年来,在公益慈善、志愿服务等领域涌现出许多社会创新,一些地方政府出台了相应的政策鼓励和支持各种形式的社会创新。应及时总结经验,在条件具备的地方,适时设立能够开展整体性政策试验的第三次分配政策试验区,鼓励和支持各种形式的第三次分配实践创新,探索从政策和体制上各种可能的创新支持机制,及时总结经验,发现规律,逐渐形成有效的政策和体制,为第三次分配的实践发展、理论和政策研究,探索一条切实可行的道路。