有形与无形之手能否协同激发城市创新活力

2023-09-29吕慧许可宋子源

吕慧 许可 宋子源

摘 要:基于2012-2020年我国275个城市面板数据,分析财政科技支出、数字普惠金融对城市创新的影响机制,并检验空间效应的有效性。研究发现:①财政科技支出、数字普惠金融均可提升本地创新水平;②财政科技支出、数字普惠金融对城市创新均产生显著的空间溢出效应,但二者存在一定的抵消,财政科技支出在推动本地创新的同时也能够带动其它关联地区的创新发展,数字金融的普惠性发展虽然可激励本地创新,但对其它关联城市的创新发展有一定抑制性;③数字普惠金融发展弱化了财政科技资金的创新效应,即财政科技支出和数字普惠金融二者对城市创新的驱动作用存在替代效应,且替代效应具有明显的地区差异。基于此,有针对性地提出政策建议,为激发城市创新活力提供有益参考。

关键词:财政科技支出;数字普惠金融;城市创新;空间溢出效应;替代效应

DOIDOI:10.6049/kjjbydc.Q202207212

中图分类号:F290

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2023)06-0059-10

0 引言

创新是引领发展的第一动力。城市创新能力提升对于发展城市经济、提升国家整体创新水平和建设创新型国家至关重要[1]。《中国城市科技创新发展报告(2021)》披露,2021年中国城市科技创新发展水平整体上有较大提升,城市间科技创新差距逐渐缩小。但不可忽视的是,科技创新水平排名前20位城市仍然集中在东部沿海经济发达地区,特大城市依旧是创新主力军。导致该现象产生的根源是发展不平衡不充分。从国家发展实践看,科技活动主要偏重于领域科技,相对忽视区域科技(丁永生等,2005),从而导致创新要素和创新资源在空间上分布不均衡。资金作为城市创新发展中的核心要素,也面临空间配置差异,如创新资金结构配置不合理、资金冗余与短缺并存[2],最终使得城市创新产出集聚效应显著(范斐等,2012)。

创新资金来源主要包括企业自有资金、政府补贴和金融机构[3]。研发创新尤其是基础研究具有极强的公共品属性,政府也更为重视,因此财政资金投入必不可少。有研究表明,财政科技资金在弥补创新部门资金缺口、解决融资困境等方面发挥重要作用。近几年我国财政科技支出力度不断加大,地方财政科技支出增速一度超过中央政府。2007年我国财政科技支出为1 783.04亿元,2020年达到9 018.34亿元,财政科技支出年均增速达到13.28%,超过同期GDP增速(10.72%)和一般公共预算支出增速(13.07%)。其中,中央财政科技支出从2007年的924.6亿元增长至2020年的3 216.48亿元,年度增速为10.06%,地方财政科技支出从2007年的858.44亿元增长至2020年的5 801.86亿元,年均增速达到15.83%。这些数字反映出财政科技支出成为政府支持创新发展的直接方式,同时,地方政府极为重视科技资金在促进城市创新中的作用。

不可否认,财政科技支出有助于提升创新产出与绩效[4],但也有学者持不同观点。如叶初升等[5]认为财政科技支出会由于逆向选择、道德风险、政策偏向等问题而存在效率损失,此外地方政府会因为专注GDP增長目标而对科技支出产生不同程度的挤出。而金融市场作为创新部门重要的外部融资渠道,能够通过影响资金配置效率进而影响城市创新水平。近些年,得益于数字普惠金融的跨越式发展,我国数字经济服务实体的效能不断显现,一改传统金融模式在交易、支付、风控等场景中的发展限制,实现更多金融服务下沉,惠及更多欠发达地区、中小企业和弱势群体,助力更多市场主体拓展创新融资渠道,提高金融资源配置效率,实现机会均等和促进商业可持续,进而实现创新与高质量发展。

自中共十八届三中全会以来,习近平总书记多次强调“要发挥市场在创新资源配置中的决定性作用”,数字普惠金融发展丰富了创新链条中资金的获取方式、提升了资金获取效率,但同时在市场技术识别与财政科技投入等方面存在差异。既然资金配置受到政府有形之手和市场无形之手两种力量的约束,那么城市创新活力提升究竟是来自政府还是市场?二者能否实现对城市创新1+1>2的效果,抑或是二者的创新驱动效果互相替代?

鉴于在创新资金来源中,财政科技支出是政府调控经济发展的最直接方式,同时,近些年数字普惠金融发展对传统金融的替代作用愈发显著。因此,本文考虑使用财政科技支出作为政府有形之手的代理变量,以数字普惠金融发展作为市场无形之手的代理变量,基于2012-2020年我国275个城市数据,考察财政科技支出、数字普惠金融发展对城市创新的影响及作用机制。本研究的边际贡献在于:一是引入空间效应,探索财政科技支出、数字普惠金融二者的创新溢出效应,通过解析有形之手(财政科技投入)与无形之手(数字普惠金融)的本地邻地效应,为区域创新效应提供新的经验证据;二是将城市科技创新中最重要的两种调节因素——有形之手(财政科技投入)与无形之手(数字普惠金融)相结合,讨论二者的创新驱动效应是协同互动还是互相替代,进一步阐释目前影响创新的内在机制。

1 文献回顾

1.1 财政科技支出与科技创新

财政科技支出对创新部门来说是发挥“挤入效应”还是“挤出效应”,目前尚存在较大争论。大部分研究支持财政科技支出的积极效应,认为财政科技支出水平提高,可以有效缓解企业融资约束,提升企业风险承担能力,防止个体风险转化为公共风险[6],推进地方产业结构高级化[7],提高全要素生产率[8],促进区域协调发展[9]。从异质性分析来看,刘明[10]认为虽然财政科技支出对城市创新产生促进作用,但作用效果逐渐减弱,并且在设定较高经济增长目标的地区,其创新效应反而不佳。车德欣等[11]认为财政科技支出展现出结构性创新驱动力,相比非实质性创新,其对实质性创新的驱动效应更显著。

但是,我国财政直接支出存在创新投入规模偏大、市场化程度弱、撬动民间投资的作用较小等问题[12],对创新形成一定挤出。如周业安等[13]认为,同级地方政府存在地域相邻的激励难题,既存在由于知识和人力资本溢出导致的“搭便车”行为,也存在因虹吸效应导致的企业和人才流出,从而影响总体创新和未来经济增长。卞元超等[14]认为不同地方政府间存在财政科技支出竞争,促使研发要素趋优选择,向更高边际收益地区流动,从而导致各地区存在恶性创新竞争。政府也会因为对产业发展不敏感,造成与市场趋势脱节,扭曲微观个体的创新决策,折损企业利益[15]。部分企业甚至为获得财政资金不惜向政府寻租,产生一系列恶性社会现象,削弱政府支持政策的激励效应[16]。彭红星和王国顺[17]认为,政府资金由于无需负担成本,企业会优先使用,反而挤占自有资金或借贷资金。

1.2 数字普惠金融与科技创新

已有研究普遍支持数字金融普惠性发展促进技术创新的观点。数字金融发展能够缓解融资约束,减少金融资源错配[18],促进跨部门知识溢出[19],优化产业结构[20],为区域经济发展提供条件,促进整体创新。同时,数字普惠金融发展有助于弱化企业创新对政府补贴的依赖,引导企业创新更好地朝市场主导方向转变[21]。虽然数字金融表现出的普惠性更强,但也不可忽视其对区域创新发展的“马太效应”,创新“鸿沟”并没有因此而缩小[22]。从异质性分析来看,数字普惠金融发展通过提高中小企业盈利能力、降低信贷成本、实现技术溢出等促进中小企业发展[23]。徐子尧等[24]认为,初始资源禀赋匮乏的地区,由于其创新潜力和消费潜力有待释放,数字普惠金融的创新促进效应更显著。刘伟等[25]认为,距离数字金融中心杭州越近的省份,其促进企业创新的效应越显著。

1.3 文献述评

现有文献已进行诸多基础研究,但仍有一些问题有待讨论:一是现有研究多基于空间独立视角,而本文基于创新知识溢出特性,讨论财政科技支出、数字普惠金融发展是否表现出创新溢出效应;二是现有研究多从单一视角讨论财政科技支出、数字普惠金融对城市创新发展的影响,没有将二者置于统一的分析框架内。政府科技支出可以弥补企业资金不足,数字金融发展可以发挥普惠性、可触及性优势,覆盖更多长尾群体,解决因信息不对称带来的金融排斥问题,因此政府和市场均为资源配置手段,共同为城市创新发展提供资金条件,从单一视角深入难免有失偏颇。三是数字普惠金融发展为城市创新提供了更便利的金融服务环境,创新资金来源更加丰富,其是否会影响财政科技资金的创新效应?即数字金融发展是否可导致创新对财政科技资金的依赖度降低?目前的研究在此方面并没有深入探讨。鉴于此,本文基于我国2012-2020年275个城市面板数据,讨论财政科技支出、数字普惠金融对城市创新的影响机制,检验其空间效应的有效性,以及可能存在的替代效应。

2 理论分析与研究假设

2.1 财政科技支出与城市创新

作为有形之手,财政科技支出的目的是促进城市科技创新,这与其它市场导向的资金投入具有一定相似性,即财政科技支出也是通过直接经费投入推动城市创新发展。其对城市创新的推动作用主要通过以下方式实现:一是引导城市创新方向。由于知识产品的保密性,市场与创新部门之间存在信息不对称,市场无法有效向创新部门集聚资源。但是政府在资金配置过程中,一方面通过對创新项目筛选论证,从而发掘领先性和创新性科研项目,另一方面在项目运营过程中实行动态监测,以此向市场方传递认证和监管双重信号,降低信息不对称性,引导创新要素流向,提升经济发展效率。另外,补贴资金的无息特性有助于社会收益率较低的创新项目实现增值,不断吸纳社会资源涌入。同时,财政政策与产业政策联动,也可以撬动更多产业资本投向创新性和生产性领域,发挥杠杆带动效果。二是校正市场调节可能存在的失灵情况。创新活动不仅前期投入高、研发周期长,而且其成果可以通过专利、交叉许可协议、技术购买、人力资本流动等溢出,外部性较强,易削弱市场主体的参与热情,产生“搭便车”行为,最终使创新活动演化为一场等待博弈[26]。但是,政府财政资金可以校正因市场失灵产生的诸多问题,弥补市场在基础性、前沿性领域投入的不足。据此,本文提出研究假设。

H1:财政科技支出有助于推动城市创新发展。

财政科技支出不仅对本地创新发展有影响,而且可能产生空间溢出效应。一方面,财政科技资金在促进本地创新发展的同时,其产生的技术势差也会通过示范效应,促进创新主体之间知识流动、传播、共享,促进相关产业发展,从而带动具有技术邻近性的相关地区创新发展。另一方面,基于标尺竞争视角,本地的科技支出政策会影响其它地区,从而对辖区内的创新活动产生间接影响。原因是,其它地区政府由于策略互动和支出竞争,在制定本地政策时会参考其它地区,如果不改善科技支出政策可能面临创新资源和要素流失风险[27]。据此,本文提出研究假设。

H1a:财政科技支出在推动本地创新发展的同时,也能带动其它地区的创新发展,即产生正向空间溢出效应。

2.2 数字普惠金融与城市创新

作为市场配置资源中的核心要素,数字普惠金融对城市创新发展发挥重要作用。传统的金融市场由于信息不对称程度较高,容易引发信贷资源结构性错配,不能有效分配至创新部门,导致经济效率损失。相较于传统金融供给,数字普惠金融突破地域、基础设施等条件限制,改变征信、抵押、资产状况等风险评估模式,降低信息搜寻成本和评估成本,惠及更多欠发达地区、中小企业和弱势群体,助力更多市场主体拓展创新融资渠道,提高金融资源配置效率。对于欠发达地区,数字普惠金融发展有助于提高信息交互能力,促进金融资源流动,摆脱对空间区位的依赖性,弥补这些地区信贷资源供给的不足,满足其资金需求,激发创新发展活力和内在潜力,缩小区域差距[28]。对于占市场主体99%的中小企业,数字普惠金融发展能够降低资金使用门槛,提高信贷可得性,并通过事前筛查、事后监测,降低银企双方因信息不对称带来的风险,提高金融生态系统稳定性。同时,构建企业征信体系,帮助金融机构加快审批流程,降低制度交易成本;基于大数据、云计算、区块链技术,金融机构可以定制出更多合理化、个性化的金融产品,提升金融服务体验,激发中小企业创新发展活力和内在潜力,增加创新投入和产出[21]。据此,本文提出研究假设。

H2:数字普惠金融发展有助于提升城市创新水平。

数字普惠金融可在一定程度上打破空间隔阂,通过扩大覆盖面、提高使用率和促进数字化等发挥吸纳、引导消费和提高包容性效果[29],助推区域经济深度融合。一方面,数字普惠金融发达地区会不断从其它地区吸引人力资本、物质资本,加快自身发展。数字金融首先发端于经济发展高梯度地区,这些地区凭借资源禀赋,大量吸纳与数字金融相关的生产要素流入,而这些要素同样为城市创新所需,从而不利于创新要素流出地的技术积累,并带来区域发展不均衡。另一方面,数字金融中心的崛起也会带动周边地区的数字金融发展[28],并产生知识、资本外溢,从而不断推动其它地区技术变革,提高生产力。但是在市场机制的自发调节作用下,数字普惠金融发展可能更容易引致区域发展不均衡,导致经济发达地区积累更多人力与物质资本。基于此,本文提出研究假设。

H2a:数字普惠金融发展有助于提升本地创新水平,但对其它城市创新发展表现出一定抑制性。

2.3 财政科技支出、数字普惠金融与城市创新

财政科技支出有助于校正创新活动因外部性较强而产生的市场失灵,数字金融的普惠性发展有助于拓展市场融资渠道,二者均可缓解创新融资约束,促进区域技术创新,那么二者的创新驱动机制可能表现为协同效应,即促进效果1+1>2。随着数字普惠金融的发展成熟,依托移动互联网络和通信服务、移动数据、云计算等数字化技术,传统金融面临的问题逐渐得到解决,银企资金配置效率提高,企业外部融资渠道和方式趋于多样化,创新部门将更多依赖市场化融资方式,减少财政资金使用,因此数字金融的普惠性发展在一定程度上强化了市场的资源配置效用,数字普惠金融与财政科技资金之间的创新驱动机制可能互相替代。基于此,本文提出研究假设。

H3a:数字普惠金融与财政科技支出对城市创新的促进效果表现为协同效应;

H3b:数字普惠金融与财政科技支出的创新驱动机制之间存在替代效应。

3 研究设计

3.1 模型构建

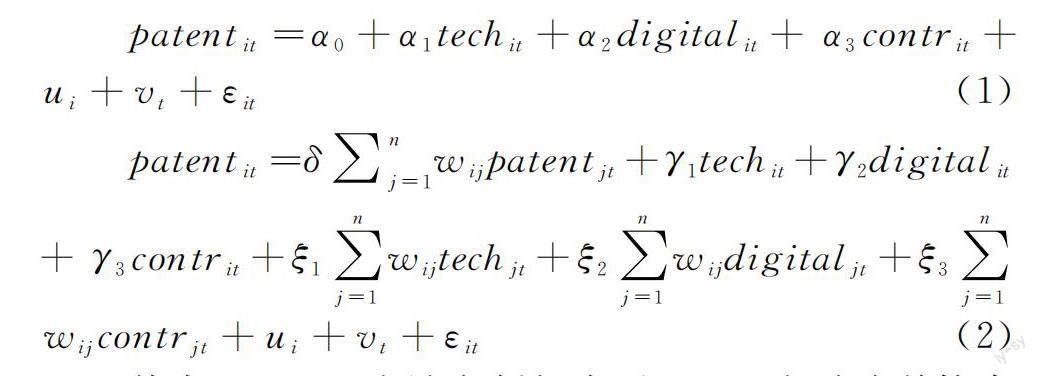

基于上述理论分析,构建财政科技支出、数字普惠金融与城市创新的基准回归模型(1)。鉴于财政科技支出与数字普惠金融的空间特征,本文在基准回归模型(1)的基础上引入空间因素,构建二者与城市创新關系的空间计量模型予以识别。由于空间杜宾模型比其它空间模型的实践结果更稳健,因此本文利用空间杜宾模型展开分析,具体如下:

其中,patent为城市创新水平, tech为财政科技支出水平,digital为数字普惠金融指数,contr为控制变量,wij为空间权重矩阵,δ、γ1、γ2、γ3、ξ1、ξ2、ξ3、α0、α1、α2、α3为待估计参数,ui为个体效应,vt为时点效应,εit为随机误差项。

在构建上述模型的基础上,选择4种空间权重矩阵进行实证分析,分别为地理邻接矩阵(W1)、地理反距离矩阵(W2)、经济距离矩阵(W3)和空间经济矩阵(W4)。地理邻接矩阵(W1)假设两城市相邻为1,不相邻则为0。地理反距离矩阵(W2)为两城市间经纬度距离的倒数。经济距离矩阵(W3)的设定是基于两城市人均生产总值在2012-2020年均值差的倒数。空间经济矩阵(W4)的设定是地理反距离矩阵与经济距离矩阵的乘积。

3.2 变量与数据

3.2.1 被解释变量

城市创新水平(patent)。城市创新水平是本文的被解释变量,也是验证假设的基础。近几年学者们通过构造创新指数衡量城市创新发展水平[30-31],鉴于此,本文参考《中国区域创新创业指数构建与空间格局》提供的创新创业总量指数得分作为衡量指标。该数据来源于北京大学企业大数据研究中心基于全国工商企业注册数据库里的企业信息构建的多维度创新创业指数。其中,涵盖新建企业数量、吸引外来投资、吸引风险投资、获得专利授权数量和商标注册数量共计5个维度与7项基础指标,以更客观真实地反映我国区域创新创业活力。

3.2.2 解释变量

财政科技支出(tech)。依据上述理论分析,财政科技支出是影响城市创新的关键变量,以往研究中,学者们普遍采用科技支出总量、科技支出占比衡量[32]。由于科学技术支出占财政总支出的比重能更好地反映科技财政支出水平,故选取科技支出占比衡量财政科技支出水平。

数字普惠金融(digital)。本文使用由北京大学提供的数字普惠金融指数表示,具体指标构建参见《北京大学数字普惠金融指数(2011-2020)》。该指数涵盖数字金融覆盖广度、数字金融使用深度和普惠金融数字化程度3个维度,共33项指标,最终刻画出省、市、县3个层级的数字普惠金融发展情况,能够较客观地反映我国数字普惠金融发展现状[28]。该指数是目前衡量数字普惠金融发展程度较为理想的指标,自发布以来得到众多学者认可并被广泛采纳[33-35]。

3.2.3 控制变量

毋庸置疑,城市技术创新水平是受多因素综合影响的结果。参考已有文献并考虑到现实因素,本文选取以下控制变量:①经济发展水平(eco),采用该城市人均生产总值对数表示;②产业结构(struc),选取第三产业增加值与该城市生产总值的比值表示;③对外开放水平(fdi),选取地区实际使用外资金额占地区生产总值的比重表示,由于统计资料公布的实际使用外资金额是用美元表示,故需进行单位换算;④人力资本存量(human),使用本地区高校在校生人数并取对数表示;⑤政府规模(gov),使用当年地区财政总支出占地区生产总值的比值表示。

3.2.4 数据来源

数字普惠金融来源于北京大学数字金融研究中心公布的数字普惠金融指数,考虑到上述数据始自2011年,同时,考虑到其它经济指标的可得性,最终选择2012-2020年为研究样本期。在样本选择过程中,行政区划曾发生变更的地级市不予考虑,并且剔除数据缺失较为严重的城市,最后选择275个地级市作为可用样本。其它数据主要来源于EPS数据库、《中国城市统计年鉴》、Wind数据库等。主要变量的描述性统计结果如表1所示。

4 实证结果分析

4.1 空间自相关检验

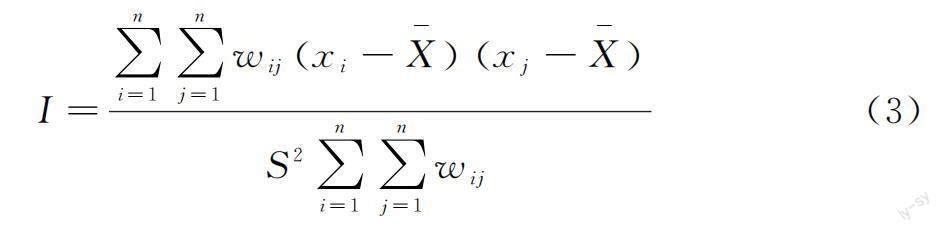

在分析空间计量模型前,先对财政科技支出、数字普惠金融和城市创新的3个核心指标进行空间自相关检验,常用的是Moran's I。Moran's I计算公式如下:

其中,S2表示样本方差,X-表示样本均值。Moran's I取值范围为(-1,1),指数小于0,说明指标存在空间负自相关;指数大于0,说明指标存在空间正自相关;指数趋于0,说明指标不存在明显的空间自相关。表2为城市创新、财政科技支出、数字普惠金融3个核心指标的Moran's I结果。可以发现,2012-2020年城市创新、财政科技支出、数字普惠金融的莫兰指数均显著为正,表明3个核心指标均存在空间正自相关。

4.2 模型选择与回归结果分析

进一步依据LM、Wald和Hausman检验确定空间模型的具体形式。首先,在3种权重矩阵下,LM检验与Wald检验结果均表示拒绝空间杜宾模型进一步退化为空间自相关模型或空间误差模型的假设。其次,在3种权重矩阵下,Hausman检验结果均拒绝随机效应模型,因此选择固定效应进行分析。相关检验结果如表3所示。

财政科技支出、数字普惠金融与城市创新的空间效应回归结果如表3所示。首先,固定效应回归结果表明,财政科技支出、数字普惠金融二者均可直接提升城市创新活力,验证了假设H1和H2。其次,空间杜宾模型主要变量的回归结果统计显著,说明财政科技支出、数字普惠金融发展水平与城市创新水平之间存在空间溢出效应,即使在3种权重矩阵下显著性水平并不均衡。在3种空间权重矩阵下,财政科技支出的空间溢出系数为正,表明科技支出在促进本地创新发展的同时也会提升其它地区的创新水平,验证了假设H1a。数字普惠金融发展的空间溢出系数为负,表明数字金融的普惠性发展虽然可激励本地创新,但对其它关联城市的创新发展有阻抑性,验证了假设H2a。

通过向量偏微分方法进一步分解得到直接效应、间接效应和总效应,如表4所示。可以发现,在3种权重矩阵下财政科技支出对城市创新的直接效应均显著为正,验证了财政科技支出对本地区创新的积极影响。近年来在建设创新型国家的大环境下,财政支出结构向民生支出倾斜,科技支出比重不断提高,有利于城市创新发展。间接效应同样为正,说明财政科技支出在惠及本地的同时,也会带动周边地区优势产业发展,产生示范效应和知识扩散效应。究其原因可能是:一是本地区良好的科技政策氛围有助于形成区位创新优势,创新成果和知识产品溢出以及数字化背景下信息的共享交流,共同影响邻近地区的技术创新水平;二是相邻地区间存在策略竞争,本地区通过一系列科技政策助企助研,相邻地区基于政府竞争和策略趋同也会有类似举措,营造更有利的营商环境,吸引资本、人员和技术流入,激发了创新活力。

在3种权重矩阵下数字普惠金融对城市创新的直接效应显著为正,表明数字普惠金融发展可以惠及当地,更大地提升当地创新水平,对城市创新产生积极影响。数字普惠金融发展通过解决创新面临的资金贫血问题,改善金融资源配置,提升发展效率,增加创新主体收益。在3种权重矩阵下数字普惠金融对城市创新的间接效应均为负,表明数字普惠金融并不能有效促进其它城市技术进步,反而产生抑制效应。可能的原因是,数字普惠金融越发达的地区,其虹吸效应越强,可能变相引导其它地区创新要素流向本地,挤占了其它地区的创新要素分配。

4.3 稳健性检验

为了检验回归结果是否稳健,进一步更换权重矩阵、被解释变量。首先,更换权重矩阵,在上述3种权重矩阵中选择地理邻接矩阵(W1)的回归结果用以稳健性检验。同时,更换被解释变量,将城市创新的衡量指标设为专利申请授权量并取对数,进行回归分析,回归结果如表5所示。可以发现,财政科技支出、数字普惠金融对城市创新的直接效应、間接效应和总效应的回归系数在统计上均为显著,且符号与前文基本一致,说明上述空间杜宾模型的回归结果较稳健。

4.4 地区异质性分析

由于各地区的经济发展水平、财政支出、数字经济、人文因素等差异很大,故进一步讨论财政科技支出、数字普惠金融对城市创新的空间溢出效应是否具有明显的地域特征。将全样本数据分为东部地区、中部地区、西部地区、东北地区,采用经济距离矩阵(W3)进行回归分析,回归结果如表6所示。可以发现,财政科技支出在西部地区的创新溢出效应最强,在东部地区次之。可能的原因是,西部地区更依赖财政科技资金,并且城市之间可能存在财政科技支出的逐高竞争。而数字普惠金融发展在东部、中部和西部地区均表现为负向的创新溢出效应,与全样本结果一致,且东部地区最显著。这可能是由于东部地区经济发展水平较高,虹吸效应更显著,因此数字金融的普惠性发展对其它城市的创新抑制性更强。

5 进一步分析:有形与无形之手的交互作用

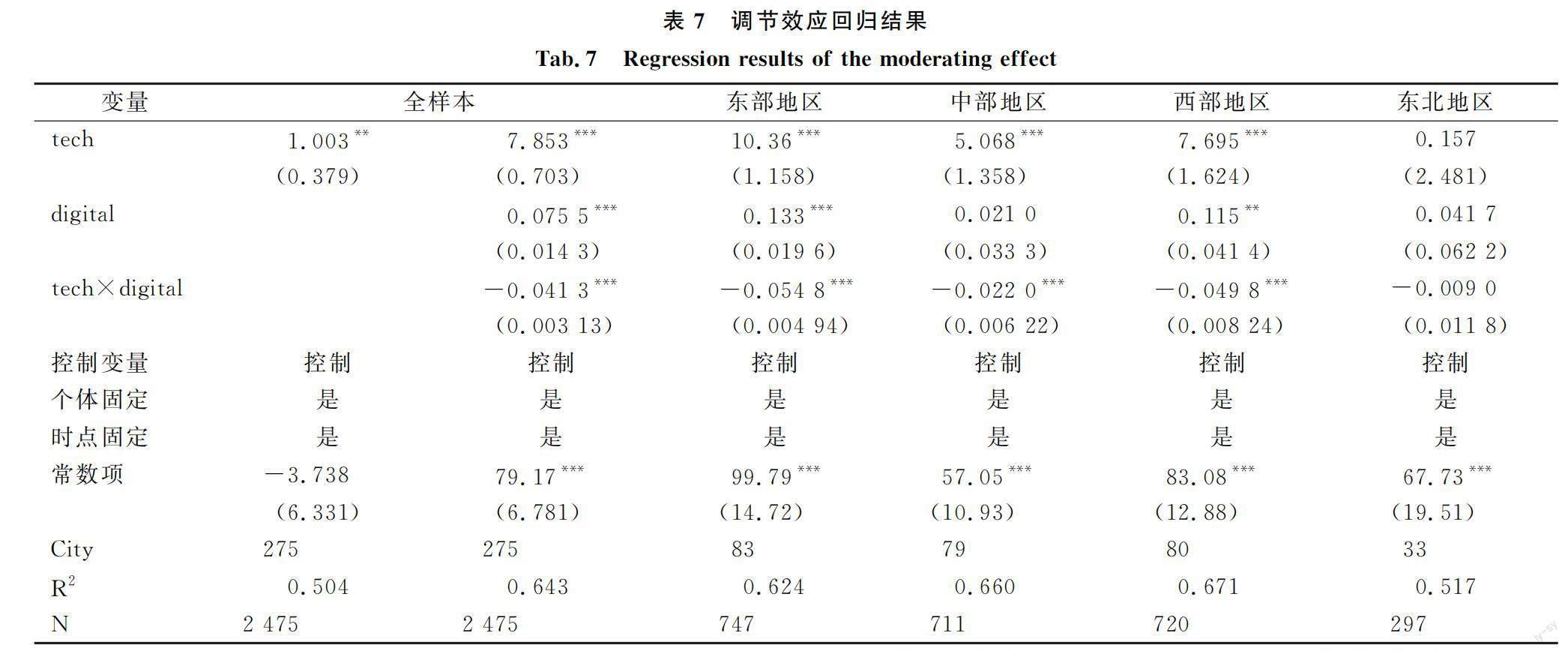

创新活动因外部性较强而产生市场失灵,需要政府介入,而财政科技资金有助于弥补创新资金缺口,并带动市场追加投入,产生杠杆效应。由于创新方与投资方之间存在信息非对称性,传统金融机构很难满足企业的创新资金需求。随着数字金融的普惠性发展,金融服务和金融产品不断改善,为微观个体带来更便捷的金融体验,创新方也将逐渐减弱对财政资金的依赖性。为验证这一猜想,在基准回归模型(1)中引入数字普惠金融与财政科技支出的交互项,利用调节效应进行检验,具体模型如下:

patentit=β0+β1techit+β2digitalit+β3techit×digitalit+β4Xit+ui+vt+εit(4)

在具体回归前,为避免多重共线性影响,对相关变量进行中心化处理。相应的调节效应回归结果如表7所示。可以发现,数字普惠金融与财政科技支出的交互项系数为负且在1%水平下显著,表明数字金融的普惠性发展会弱化财政科技资金的创新支持效用,政府调控和市场机制对创新的驱动效应相互替代,验证了假设H3b。随着我国数字金融的普惠性发展,逐渐缓解了传统金融机构由于抵押担保不足、经营管理不规范、缺少信用记录等因素导致的金融排斥问题,创新融资渠道逐渐丰富,市场机制充分发挥资源配置作用,与此同时,创新企业对财政资金的依赖性趋弱。

进一步考察数字普惠金融的调节效应是否存在地区差异。将全样本按照东部地区、中部地区、西部地区、东北地区进行分组回归,讨论数字普惠金融是否对财政科技资金的创新效应起调节作用。回归结果如表7所示。可以看出,分地区后交互项系数均为负且在1%的水平上显著,表明在东、中、西、东北4个地区,数字普惠金融均弱化了财政科技资金的创新效应,与全样本回归结果一致。此外,东部地区的系数值最大,西部地区最小,表明与东部地区相比,中部和西部地区的数字普惠金融发展对财政科技资金创新效用的弱化作用更显著。这可能是因为,中西部地区由于传统金融覆盖不足、信贷可获得性低,相比于其它地区更依赖财政资金,随着数字金融的普惠性发展,中西部地区的信贷资源逐渐丰富,转而依靠市场机制实现创新发展。由此可见,数字普惠金融发展对中西地区更具有现实意义。

6 结论与启示

当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展,经济发展方式也从要素驱动转向创新驱动,但是资金约束仍然是影响创新的关键因素之一,而财政科技资金和数字金融的普惠性发展均能缓解城市创新面临的资金问题。本文基于2012-2020年我国275个地级市面板数据,引入空间效应模型,分析财政科技支出、数字普惠金融对城市创新的影响机制,并检验空间效应的有效性,为区域创新效应提供新的经验证据;同时,将城市科技创新中最重要的两种调节因素——财政科技投入与数字普惠金融相结合,讨论二者的创新驱动效应是协同互动还是互相替代。

研究发现:第一,财政科技支出、数字普惠金融二者均为影响创新的资金配置方式,均对城市创新产生积极作用。第二,财政科技支出、数字普惠金融对城市创新均产生显著的空间溢出效应,但二者的影响趋势有所不同。数字普惠金融虽然有助于提升本地区创新水平,但对其它关联城市的创新发展具有一定抑制性,财政科技支出在推动本地创新的同时也能够带动其它关联地区的创新发展。第三,数字普惠金融能够调节财政科技资金的创新效应,即数字普惠金融和财政科技支出二者对城市创新的驱动作用存在替代效应,且替代效应有明显的地区差异。随着数字普惠金融的发展,金融信贷的可得性提高,市场机制能够充分发挥资源配置作用,提升城市创新影响效力,与此同时,在一定程度上弱化财政科技资金对城市创新的调控效应。

基于上述研究,为了进一步提升城市创新活力,提出以下政策建议:

(1)加大财政科技支出力度。财政科技支出对城市创新活动的支持效应表明,有为政府的积极作用可以通过弥补市场不足、信号传递以及引资等机制发挥良好的政策效果。因此,地方政府需注重优化财政支出结构,尤其是提高财政科技支出力度和利用效率,更大限度发挥财政科技支出对城市创新的支持效用。

(2)科技支出政策布局要注重解决地区割据状态,尤其是对西部地区的政策扶持,提升区域协调发展能力。城市创新表现出明显的地域特征,东部地区财政科技支出的激励效果最显著,但是西部地区的辐射带动效应最强,因此可以加大对西部地区的政策扶持,着力构建更具开放性、多元性的城市环境,以更美好、更有活力、更具发展潜力的人文环境吸引创新要素流入,并且积极为技术势能和产业梯度转移创造条件,提升西部地区的创新创业活力。

(3)进一步推动数字普惠金融发展。数字普惠金融发展有助于提升创新信贷可获性,缓解创新资金约束,提高资源配置效率,其近几年的跨越式发展有助于減少创新企业对传统金融的依赖。同时,数字普惠金融发展对财政科技支出的替代作用表明,创新促进机制重在发挥市场的基础性作用,政府则发挥引导作用。并且,通过市场机制激发创新活力比政府调控更能帮助企业建立多元化的市场筹资方式,优化产业结构,促进经济高质量发展。因此,应逐步调整以政府为主导的行为观念,更多地发挥市场竞争的作用。

参考文献:

[1] 陶爱萍,刘秉东.互联网发展对城市创新的影响研究——基于中国283个城市面板数据的实证检验[J].经济与管理评论,2022,38(6):30-45.

[2] 张美丽,李柏洲.创新资金使用结构对创新产出的影响:基于中国区域工业企业的实证研究[J].科技进步与对策,2021,38(20):37-46.

[3] 刘国华,南爱华,刘可迅.资金来源结构对我国专利创新效率影响的差异化研究——基于随机前沿模型的分析[J].山东社会科学,2014,28(8):108-112.

[4] LINK A N,MORRIS C A,HASSELT M V.The impact of public R&D investments on patenting activity:technology transfer at the U.S.environmental protection agency[J].Economics of Innovation&New Technology,2019,28(5-6):536-546.

[5] 叶初升,李竺雯,孙薇.政府与市场“双轮”何以驱动中小科技企业创新——基于微观企业数据的“促进科技和金融结合试点”政策评估[J].经济问题探索,2022,43(5):32-46.

[6] 唐大鹏,李渊,郑好,等.政府科技支出、财政政策工具与企业风险承担——基于公共风险视角的分析[J].财政研究,2021,42(5):55-69.

[7] 李振,王秀芝.财政科技支出效率对地方产业结构升级的影响——基于我国省级面板数据的实证分析[J].经济体制改革,2022,40(1):143-149.

[8] 周忠民,李佳威,秦艺芳,等.财政科技支出对全要素生产率的影响及其机理分析[J].经济地理,2022,42(1):108-116.

[9] 沈肇章,陈酉晨.财政科技投入、全要素生产率与经济发展不平衡——基于广东省21个地级市面板数据分析[J].科技管理研究,2020,40(6):100-106.

[10] 刘明.财政科技支出对城市创新的影响[J].社会科学战线,2021,44(6):259-264.

[11] 车德欣,李凤娇,吴非,等.财政科技支出、企业生命周期与技术创新[J].科技进步与对策,2021,38(3):114-123.

[12] 龚锋,曾爱玲.我国财政直接支持科技方式的缺陷及其完善[J].财经问题研究,2014,36(S2):50-53.

[13] 周业安,程栩,赵文哲,等.地方政府的教育和科技支出竞争促进了创新吗——基于省级面板数据的经验研究[J].中国人民大学学报,2012,26(4):53-62.

[14] 卞元超,吴利华,白俊红.财政科技支出竞争是否促进了区域创新绩效提升——基于研发要素流动的视角[J].财政研究,2020,41(1):45-58.

[15] 肖丁丁,朱桂龙,王静.政府科技投入对企业R&D支出影响的再审视——基于分位数回归的实证研究[J].研究与发展管理,2013,25(3):25-32.

[16] 肖兴志,王伊攀.政府补贴与企业社会资本投资决策——来自战略性新兴产业的经验证据[J].中国工业经济,2014,31(9):148-160.

[17] 彭红星,王国顺.中国政府创新补贴的效应测度与分析[J].数量经济技术经济研究,2018,35(1):77-93.

[18] 赵晓鸽,钟世虎,郭晓欣.数字普惠金融发展、金融错配缓解与企业创新[J].科研管理,2021,42(4):158-169.

[19] 韩先锋,宋文飞,李勃昕.互联网能成为中国区域创新效率提升的新动能吗[J].中国工业经济,2019,36(7):119-136.

[20] 唐文进,李爽,陶云清.数字普惠金融发展与产业结构升级——来自283个城市的经验证据[J].广东财经大学学报,2019,34(6):35-49.

[21] 陈利,王天鹏,吴玉梅,等.政府补助、数字普惠金融与企业创新——基于信息制造类上市公司的实证分析[J].当代经济研究,2022,33(1):107-117.

[22] 张梁,相广平,马永凡.数字金融对区域创新差距的影响机理分析[J].改革,2021,38(5):88-101.

[23] 谢雪燕,朱晓阳.數字金融与中小企业技术创新——来自新三板企业的证据[J].国际金融研究,2021,37(1):87-96.

[24] 徐子尧,张莉沙,刘益志.数字普惠金融提升了区域创新能力吗[J].财经科学,2020,64(11):17-28.

[25] 刘伟,戴冰清,刘卫镇.数字金融能驱动经济高质量发展吗——基于2011~2017年中国省级面板数据的实证分析[J].经济社会体制比较,2021,37(6):63-75.

[26] 郭玥.政府创新补助的信号传递机制与企业创新[J].中国工业经济,2018,35(9):98-116.

[27] 郭庆旺,贾俊雪.地方政府间策略互动行为、财政支出竞争与地区经济增长[J].管理世界,2009,25(10):17-27,187.

[28] 郭峰,王靖一,王芳,等.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020,19(4):1401-1418.

[29] 张小锋,王菁彤.数字普惠金融对区域经济协调发展的影响效应[J].商业研究,2022,65(2):40-48.

[30] 王淑杰,邵磊,陈薪卉.财政透明与区域创新能力:基于中介效应模型和门槛效应模型[J].中央财经大学学报,2020,40(12):3-14.

[31] 聂秀华,江萍,郑晓佳,等.数字金融与区域技术创新水平研究[J].金融研究,2021,64(3):132-150.

[32] 徐建斌,李睿骁,兰卫琴.地方科技创新目标约束、财政科技支出与城市创新[J].科技进步与对策,2022,39(14):34-43.

[33] 薛秋童,封思贤.数字普惠金融、居民消费与经济高质量发展[J].现代经济探讨,2022,41(7):26-40.

[34] 胡善成,张彦彦,张云矿.数字普惠金融、资本错配与地区间收入差距[J].财经科学,2022,66(5):1-14.

[35] 杨德勇,代海川,黄帆帆.数字普惠金融对城市居民收入差距的门限效应研究——基于不同发展维度的实证分析[J].经济与管理评论,2022,38(3):89-101.

(责任编辑:胡俊健)

Can the Visible and Invisible Hands Cooperate to Stimulate the Urban

Innovation Vitality? An Analysis Based on Data from 275 Cities in China

Lyu Hui1,Xu Ke2,Song Ziyuan3

(1.Chinese Academy of Fiscal Sciences, Beijing 100142, China;2.School of Innovation and Entrepreneurship,

Shandong University,Qingdao 266237,China;3.School of Management, Shandong University,Jinan 250103, China)

Abstract:As an important factor of urban innovation and development, capital is faced with differences in spatial allocation, which leads to regional differences in innovation output. The sources of funds for innovation mainly include enterprise owned funds, subsidies from government and financial institutions. Because of its strong attributes of public goods, the government attaches great importance to R & D, especially fundamental research, and fiscal investment is essential. However, some studies have also pointed out that fiscal science and technology funds will cause the loss of innovation efficiency. By contrast, in recent years, thanks to the development of digital inclusive finance, the efficiency of digital economic service entities has been improved. Digital inclusive finance provides more market participants access to innovative financing channels, improve the efficiency of financial resource allocation, and promote innovative output. Since the allocation of funds is constrained by the visible hand of the government and the invisible hand of the market, which force does the improvement of urban innovation vitality come from? Can the integration effect of urban innovation be realized, or can the innovation driving effects of the two replace each other?

There are some problems untouched in the existing research. First, the existing studies mostly focus on the spatial independence, and do not involve whether fiscal science and technology expenditure and the development of digital inclusive finance show innovative spillover effects. Second, the existing studies mostly discuss the impact of fiscal science and technology expenditure and digital inclusive finance on urban innovation and development from a single perspective, and do not integrate them into an analytical framework. Third, it does not answer if development of digital finance lead to the reduction of innovation's dependence on fiscal science and technology funds.

In view of the source of funds for innovative sectors,fiscal science and technology expenditure is the most direct way for the government to regulate economic development, and in recent years, the substitution effect of digital inclusive financial development on traditional finance has become increasingly significant. The use of fiscal science and technology expenditure is taken as the proxy variable of the government's tangible hand and the development of digital inclusive finance is the proxy variable of the invisible hand of the market, and then the impact and mechanism of fiscal science and technology expenditure and the development of digital inclusive finance on urban innovation are analyzed based on the panel data of 275 cities in China from 2012-2020, and the effectiveness of spatial effect is tested. This study constructs a benchmark regression model of fiscal science and technology expenditure, digital inclusive finance and urban innovation. Given the spatial characteristics of fiscal science and technology expenditure and digital inclusive financial performance, this paper introduces the spatial factors on the basis of benchmark regression model to build a spatial measurement model of the relationship between them and urban innovation for identification.

It is found that financial science and technology expenditure and digital inclusive finance can improve the level of local innovation; fiscal expenditure on science and technology and digital inclusive finance have a significant spatial spillover effect on urban innovation, but there is a certain offset. Fiscal spending on science and technology can promote local innovation and also drive innovation development in other related regions. Although the inclusive development of digital finance can encourage innovation in the region, the innovation and development of other related cities are somewhat inhibitory; the development of digital inclusive finance weakens the innovation effect of financial science and technology funds, that is, the driving effect of fiscal science and technology expenditure and digital inclusive finance have an alternative effect on urban innovation, and there are obvious regional differences in the substitution effects.

By introducing spatial effect and exploring the innovation spillover effect of fiscal science and technology expenditure and digital inclusive finance, this study analyzes the local neighbor effect of tangible hand and intangible hand, and provides new empirical evidence for regional innovation effect. It further combines the two most important moderator variables in urban scientific and technological innovation to discuss whether their innovation driving effects are synergistic interaction or mutual substitution, expanding the interpretation of the internal mechanism affecting innovation.

Key Words:Fiscal Expenditure on Science and Technology; Digital Inclusive Finance; Urban Innovation;Spatial Spillover Effect; Substitution Effect