中国脑血管病临床管理指南(第2版)(节选)

——第4章 缺血性脑血管病临床管理推荐意见

2023-09-28刘丽萍周宏宇段婉莹霍晓川聂曦明刘慧慧李子孝徐蔚海李淑娟缪中荣王拥军中国卒中学会中国脑血管病临床管理指南撰写工作委员会

刘丽萍,周宏宇,段婉莹,霍晓川,聂曦明,刘慧慧,3,李子孝,徐蔚海,李淑娟,缪中荣,王拥军,中国卒中学会中国脑血管病临床管理指南撰写工作委员会

1 缺血性脑血管病相关定义

缺血性脑血管病相关定义见表1。

表1 缺血性脑血管病相关定义Table 1 Definition associate with ischaemic cerebrovascular disease

2 缺血性卒中患者的急诊评估及诊断

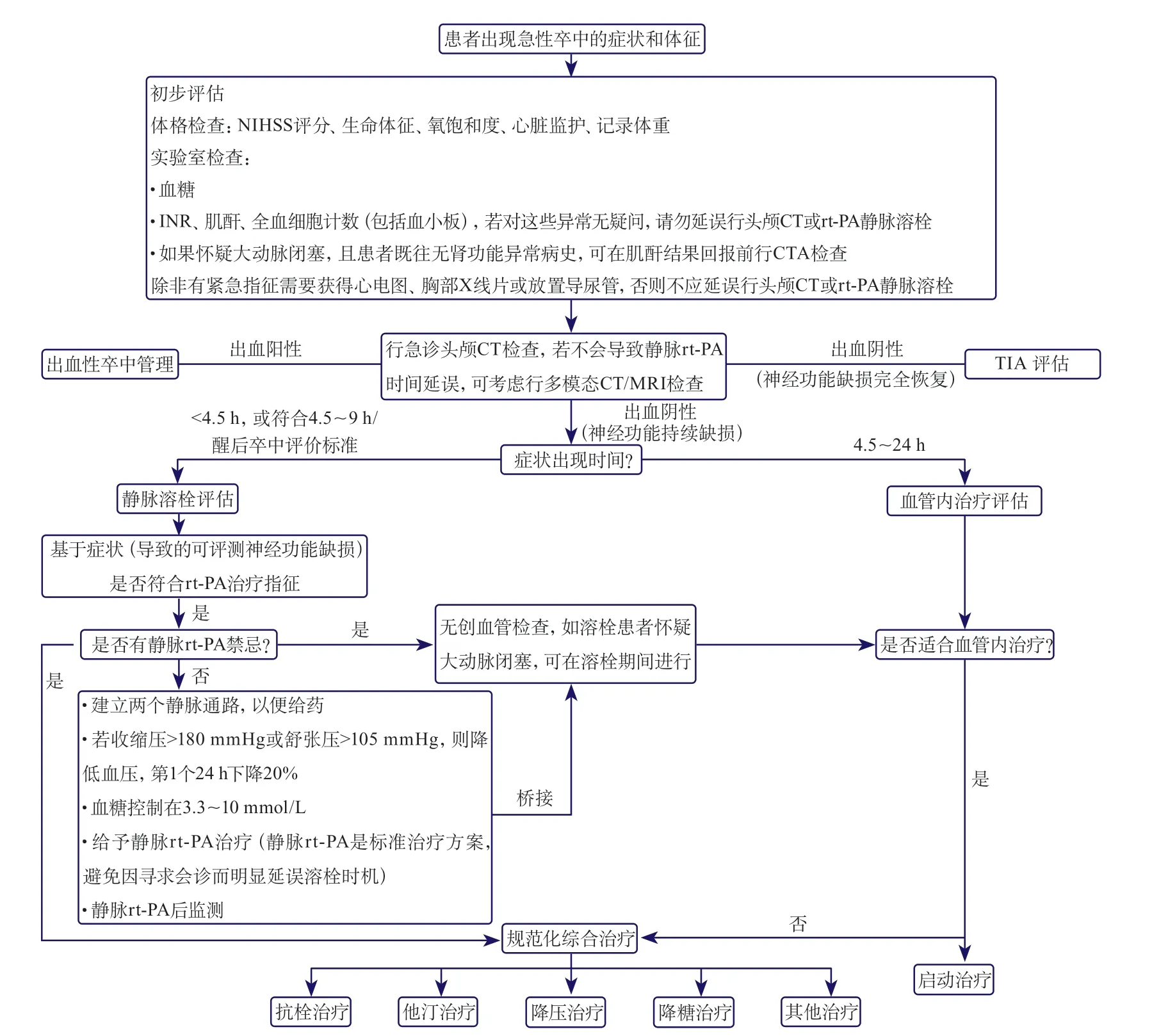

缺血性卒中患者急性期管理流程见图1。怀疑缺血性卒中患者入急诊后的头颅影像学检查流程见表2。急诊辅助检查流程见图2。

图1 缺血性卒中患者急性期管理流程Figure 1 Acute phase management of ischaemic stroke patients

图2 急诊辅助检查流程Figure 2 Flow chart of emergency auxiliary examination

表2 怀疑缺血性卒中患者入急诊后头颅影像学检查流程Table 2 Process of head imaging examination in patients with suspected ischaemic stroke admitted to the emergency department

推荐意见:

·应成立包括医师和护士在内的卒中评估团队,进行仔细且规范的神经系统查体(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·建议应用NIHSS评分评估卒中的严重程度(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·应建立专门的影像系统,以便有溶栓和(或)机械取栓适应证的患者能够尽早进行脑影像学检查(Ⅰ类推荐,B级证据,新增)。

光电发射光谱分析法测定钛合金中硅元素的分析范围在0.002%~0.7%,在此分析范围内选取两个钛合金样品,按照实验方法,考虑和避免了各种不利影响因素后,进行精密度试验,测定结果见表2。光电发射光谱分析法中精密度允许值如表3所示。从表2可知,RSD均小于5%,均在精密度允许值范围内,表明试验结果具有良好的精密度。

·所有疑似卒中的患者首次抵达医院时,在接受任何卒中特殊治疗前,都应接受紧急的脑影像学检查(Ⅰ类推荐,A级证据,新增)。

·手术后14 d内可考虑AIS静脉溶栓治疗,但需要谨慎考虑手术部位出血风险与溶栓带来的获益(Ⅱb类推荐,C级证据)。

·对于醒后卒中患者,如果DWI-FLAIR不匹配,若患者不计划或不推荐机械取栓治疗,则推荐阿替普酶静脉溶栓治疗(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

·对于有溶栓适应证患者,不得因进行多模态影像检查(包括CTP和MRP)而延误溶栓治疗的启动时间(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·对于某些特殊患者,如醒后卒中、发病时间不明的卒中和发病6~24 h卒中,推荐进行CTA+CTP或MRA+MRI来评估溶栓或机械取栓是否获益(Ⅱa类推荐,A级证据,新增)。

·对于有潜在机械取栓适应证的患者,侧支循环状态的评估有助于治疗的选择(Ⅱb类推荐,C级证据,新增)。

·对于发病3 h内的AIS患者,应进行阿替普酶静脉溶栓治疗(0.9 mg/kg,建议使用负荷剂量,即总量的10%在1 min内经静脉推注,剩余90%以输液泵静脉滴注,持续1 h以上,60 min内最大剂量为90 mg)(Ⅰ类推荐,A级证据)。

·对于怀疑LVO但尚未进行无创血管成像检查的卒中患者,应尽快(可以在溶栓的同时)行MRA或CTA检查以确定是否具备血管内治疗的指征(Ⅰ类推荐,A级证据,新增)。

·对于有机械取栓适应证的潜在患者,除颅内血管成像外,进行颈动脉和椎动脉颅外段血管成像有助于判断血管内治疗的适应证和治疗方案(Ⅱb类推荐,C级证据,新增)。

·对于怀疑LVO且既往没有肾功能损害的患者,可直接进行头颈CTA检查,避免因等待肌酐结果延误治疗时机(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·对于发病6~24 h、符合前循环LVO的AIS患者,推荐有条件的医院为患者进行CTP或DWI及PWI检查后,按照DAWN和DEFUSE 3研究的入组标准筛选,进行血管内治疗(Ⅱa类推荐,B级证据)。

·对于发病6~24 h、可疑急性基底动脉闭塞的AIS患者,推荐有条件的医院为患者行CTA或MRA或DSA,证实急性基底动脉闭塞后,按照ATTENTION研究或BAOCHE研究的入组标准筛选,进行血管内治疗(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

·对于符合静脉溶栓治疗适应证的患者,不常规推荐MRI检查排除CMBs(Ⅰ类推荐,A级证据,新增)。

·对于既往MRI提示有少量CMBs(1~10个)且有静脉溶栓适应证患者,进行静脉溶栓治疗是合理的(Ⅱa类推荐,B级证据)。

·对于既往MRI提示CMBs评分高(>10个)的患者,静脉溶栓治疗与症状性出血转化风险的增加相关,治疗是否获益尚不明确,如果有潜在实质性获益依据,静脉溶栓治疗可能是合理的(Ⅱb类推荐,B级证据)。

·所有患者在进行溶栓治疗前都应进行血糖检测(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·建议患者进行基线心电图评估,但不应因此延误溶栓治疗的启动时间(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·建议患者进行基线电解质、肾功能、含血小板计数的血常规、含INR的凝血功能和心肌缺血标志物检测,但不应因此延误溶栓或机械取栓的启动时间(Ⅰ类推荐,C级证据)。

“爬不上去是不是因为图图不够高呢?”(图图若有其事地嗯了一声);“那我们怎么可以变得高一点呢?”(图图一脸迷茫);“刚才图图站在盆上是吗?”(又嗯了一声);“站在盆上是不是图图变高了啊?”(又嗯了一声。)

·考虑到普通人群中血小板异常和凝血功能异常的发生率很低,在没有理由怀疑化验结果异常时,不应因等待血液化验结果而延误静脉溶栓治疗(Ⅱa类推荐,B级证据)。

·对于无急性肺病、心脏病或肺血管疾病证据的超早期AIS患者,进行胸部X线检查是否获益尚不清楚。如果进行胸部X线检查,不应因此延误溶栓治疗的启动时间(Ⅱb类推荐,B级证据)。

全部课程我们根据知识点和操作技能的需求准备了七个项目,然后将每个项目又具体分解为多个任务,并总结归纳了每个任务中所涉及的知识点,便于学生知识资询。

任务型教学模式下的师生关系是 “主体-中介-主体”的主体间性关系(见图表3)[7],因为教学活动就其本质而言是师生交往、积极互动、共同创造意义、共同发展的活动。处于教学系统中的教师和学生都是具有主体地位,能够发挥自身主体性的个体,是主体与主体间的合作,平等交流的关系,并在对话和交往过程中表现出主体间性。

·推荐基于CT的ASPECTS评分,为血管内治疗提供参考;但是AIS再通治疗的决策医师必须接受正规的NIHSS评分和ASPECTS评分培训,验证一致性后才能在临床中使用(Ⅱa类推荐,B级证据)。

·在发病6 h内的前循环LVO且ASPECTS评分≥6分的AIS患者,评估机械取栓获益程度时,CT+CTA或MRI+MRA优于其他影像(Ⅰ类推荐,A级证据,新增)。

中国乳制品进口产品结构中进口总量最多的是干乳制品和液态奶。乳制品的进口一般用于二次加工,奶粉、乳清、炼乳等是干乳制品进口的主要类别,其中婴幼儿配方奶粉进口量保持较快速度增长,2016年婴幼儿配方奶粉的进口量为22.1万吨,同比增长25.6%,占整体进口量的50%左右;液态奶进口类别则比较单一,主要是发酵乳和鲜奶等常见消费品,其中鲜奶的进口量在液态奶进口总量中居首位,如图3所示。①

·AIS患者伴有已知或拟诊为颅外段颈动脉夹层,发病时间<4.5 h,可谨慎选择阿替普酶静脉溶栓治疗(Ⅱa类推荐,C级证据)。

·在发病6 h内的前循环LVO且ASPECTS评分为3~5分的AIS患者,血管内治疗对于远期功能恢复可能是有益的(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

3 急性缺血性卒中再灌注治疗

3.1 静脉溶栓治疗

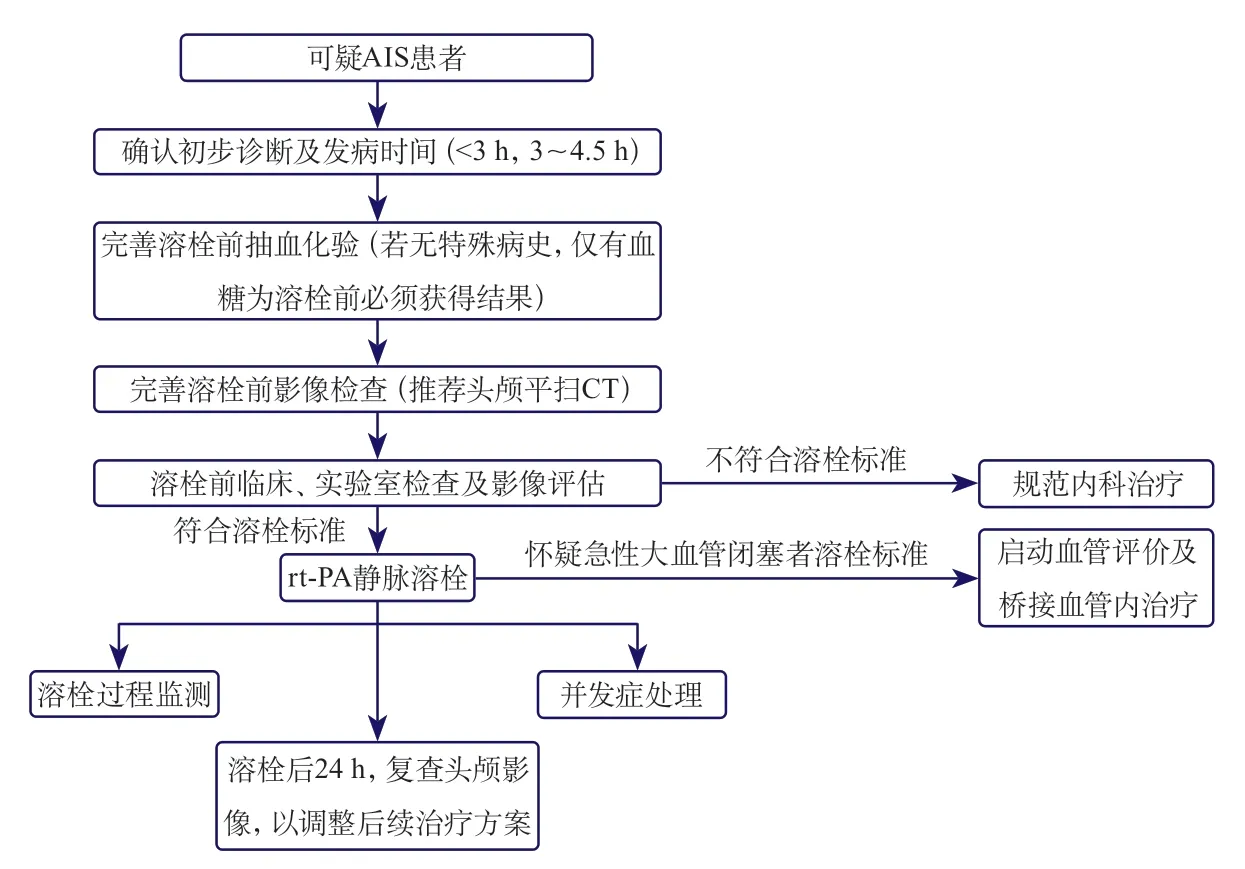

发病4.5 h内AIS患者静脉溶栓部分管理流程见图3。发病4.5~9 h的AIS或醒后卒中患者静脉溶栓部分管理流程见图4。静脉溶栓的监护及处理见表3。

图3 发病4.5 h内AIS患者静脉溶栓部分管理流程Figure 3 Management process of intravenous thrombolysis for AIS patients within 4.5 hours of onset

图4 发病4.5~9 h的AIS或醒后卒中患者静脉溶栓部分管理流程Figure 4 Management process of intravenous thrombolysis for AIS patients after 4.5 to 9 hours of onset or wake-up stroke

表3 静脉溶栓的监护及处理Table 3 Monitoring and management of intravenous thrombolysis

推荐意见:

·对于发病时间不明但距离最后正常时间>4.5 h或醒后卒中患者,完善MRI检查来确定DWI阳性/FLAIR阴性的区域有助于评估患者是否能从静脉溶栓中获益(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

孟之反真是个谦谦君子。不居功自傲,实在难能可贵。孔子对谦逊的品格,是格外看重。他多次提醒弟子,一定不能自矜。譬如《论语·公冶长》中,孔子让弟子言志,颜渊就说:“愿无伐善,无施劳。”这句话翻译过来,就是:“愿意不夸耀自己的好处,不表白自己的功劳。”颜回是孔子最欣赏的弟子,颜回这样说,自然是说到老师的心坎里了。

·对于发病3~4.5 h的AIS患者,推荐阿替普酶静脉溶栓治疗(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·对于高龄(年龄>80岁)、发病<4.5 h的AIS患者,阿替普酶静脉溶栓治疗是合理的(Ⅱa类推荐,B级证据,修订)。

·对于发病>4.5 h但DWI病变<1/3大脑中动脉供血区或FLAIR阴性的AIS患者,接受静脉注射阿替普酶治疗是获益的(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

·对于发病4.5~9 h的AIS患者,如果除了头颅CT无其他脑影像支持,不推荐静脉溶栓治疗(Ⅲ类推荐,B级证据,新增)。

·对于发病4.5~9 h的AIS患者(包括发病时间不明患者),如果CTP或MRP存在不匹配区域提示进行血管开通治疗可获益时,若不计划或不推荐机械取栓治疗,则推荐阿替普酶静脉溶栓治疗(Ⅰ类推荐,A级证据,新增)。

·首先推荐急查NCCT排除脑出血,以尽快启动溶栓治疗(Ⅰ类推荐,B级证据,新增)。

阅读教学包含的内容很多,识字、朗读、感悟语言、体会情感、学习语言运用等,在设计教学时常常不知如何安排和取舍。这些问题是对教材的中心问题把握不准确造成的。

·所有AIS患者在进行静脉溶栓前都应进行血糖检测(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·在AIS患者中应当纠正低血糖(血糖<60 mg/dL)(Ⅰ类推荐,C级证据)。

·相对于正常血糖,院内24 h内持续的高血糖与不良预后相关,建议纠正高血糖并维持在7.8~10 mmol/L(140~180 mg/dL),密切监测以防止低血糖事件(Ⅱa类推荐,C级证据)。

·血压升高而其他方面都适合阿替普酶静脉溶栓治疗的患者,应当在溶栓前谨慎降压,使收缩压<180 mmHg,舒张压<105 mmHg(Ⅰ类推荐,B级证据,修订)。

·未接受静脉溶栓而计划进行血管内治疗的患者,手术前保持血压≤180/105 mmHg可能是合理的(Ⅱb类推荐,B级证据,修订)。

·阿替普酶静脉溶栓治疗期间和治疗后24 h内血压应维持<180/105 mmHg(Ⅰ类推荐,B级证据,修订)。

·对于发病<4.5 h且有静脉溶栓指征的患者,推荐使用标准剂量的阿替普酶(0.9 mg/kg)静脉溶栓治疗(Ⅰ类推荐,A级证据,新增)。

·静脉溶栓治疗后24 h内应用抗栓治疗的风险尚不明确(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

·静脉溶栓治疗开始90 min内不得应用阿司匹林静脉注射(Ⅲ类推荐,B级证据,新增)。

·对于发病<4.5 h且合并多发病、虚弱或卒中前残疾的AIS患者,也可以考虑阿替普酶静脉溶栓治疗(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

·对于轻型致残性AIS患者,如在发病4.5 h内,推荐进行阿替普酶静脉溶栓治疗(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

图8、图9分别为实验系统跑车过程中GPS信号失锁后BP神经网络辅助的东速和北速以及东速、北速漂移情况,在GPS信号失锁后的200 s中,东向、北向速度漂移分别最大达到0.88 m/s、0.57 m/s。

·对于轻型非致残性(NIHSS评分0~5分)的AIS患者,如在发病4.5 h内,不常规推荐静脉溶栓治疗(Ⅲ类推荐,B级证据,新增)。

·阿替普酶静脉溶栓治疗不适用于24 h内曾使用过低分子肝素的患者,不论是预防剂量还是治疗剂量(Ⅲ类推荐,B级证据)。

·静脉溶栓治疗过程中,医师应充分准备应对紧急的不良反应,包括出血并发症和可能引起气道梗阻的血管源性水肿(Ⅰ类推荐,B级证据)。

研发阿尔茨海默病药物的研究人员正在选择β-淀粉样蛋白和tau蛋白之外的研究对象,这些蛋白曾经长期被认为是寻求治疗方案的关键。下面的条状图表明:2008年和2017年,国家老龄化研究所对各种不同研究主题资金投入的百分比。

·有潜在出血风险或凝血障碍疾病的AIS患者,阿替普酶静脉溶栓治疗的安全性和有效性尚未确定(Ⅲ类推荐,C级证据)。

·发病到治疗的时间会对预后产生重大影响,不能推迟阿替普酶静脉溶栓治疗来观察症状是否改善(Ⅲ类推荐,C级证据)。

全员薪酬由两部分构成,即按职级定额的基础工资和绩效工资,绩效数据来源于生产区或大队人员所在单位的数据,其他人员绩效工资与分公司平均数据挂钩。绩效来自对各部门单位的考核,由绩效考核、阶段考核、和谐创建考核、民主测评四部分构成。绩效考核是在年终对生产单位的效益和部门的工作目标进行考核;阶段考核和单项考核是分季度由各部门制定本季度工作目标和评分标准,进行检查;和谐创建是对精神文明方面进行检查;民主测评是年终管理人员依据德能勤绩互相进行测评。

·AIS合并既往消化道或泌尿系统出血,阿替普酶静脉溶栓治疗可能获益(Ⅱb类推荐,C级证据)。

·怀疑缺血性卒中患者到达急诊后尽可能在30 min内完成头颅影像学检查(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·AIS近期重大外伤史(14 d内),而未影响头部,应谨慎考虑阿替普酶静脉溶栓治疗,需要权衡伤口处出血风险以及卒中的严重程度及致残程度(Ⅱb类推荐,C级证据)。

How do the power relations among all speakers affect turntaking organization in this reversion of If You Are the One?

·AIS患者若有7 d内不易压迫部位血管穿刺史,予以阿替普酶静脉溶栓治疗的安全性及有效性尚不确定(Ⅱb类推荐,C级证据)。

·7 d内进行过腰椎穿刺的AIS患者,阿替普酶静脉溶栓治疗安全性尚不确定(Ⅱb类推荐,C级证据)。

·基线血糖异常[<50 mg/dL(2.78 mmol/L)或>400 mg/dL(22.2 mmol/L)]的AIS患者,随后血糖正常,阿替普酶静脉溶栓治疗获益不确定(Ⅱb类推荐,C级证据)。

·以惊厥发病的AIS患者,若有证据认为肢体功能障碍来自于卒中,而非癫痫发作后麻痹,阿替普酶静脉溶栓治疗可能获益(Ⅱa类推荐,C级证据)。

本研究经我院医学伦理委员会审核批准,所有受试者均知情同意并签署知情同意书。各组受试者的年龄、性别比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

·AIS患者伴有已知或拟诊为颅内段颈动脉夹层,阿替普酶静脉溶栓治疗的有效性和安全性尚未明确(Ⅱb类推荐,C级证据)。

·AIS患者伴有小或中度(<10 mm)未破裂颅内动脉瘤,可谨慎考虑阿替普酶静脉溶栓治疗(Ⅱa类推荐,C级证据)。

·在合并巨大未破裂或不稳定颅内动脉瘤的AIS患者中,阿替普酶静脉溶栓治疗风险和有效性尚不确定(Ⅱb类推荐,C级证据)。

·AIS伴未破裂或未治疗颅内血管畸形,阿替普酶静脉溶栓治疗的安全性及风险尚不明确(Ⅱb类推荐,C级证据)。

·AIS同时合并神经外胚层肿瘤,阿替普酶静脉溶栓治疗可能获益(Ⅱa类推荐,C级证据)。

图9为相位平均过程中参与每个相位角平均的流场个数。从图9中可看出,在8 000个瞬态场中,参与这8个相位角平均的流场的数量基本接近,为80~100个。

·AIS合并急性心肌梗死,可考虑先按照AIS合适的阿替普酶剂量给予静脉溶栓,再给予PCI或支架治疗急性冠脉综合征(Ⅱa类推荐,C级证据)。

·AIS合并近期心肌梗死(>3个月),如果为非ST段抬高心肌梗死,或ST段抬高心肌梗死累及右心室/下壁,阿替普酶静脉溶栓治疗可能获益(Ⅱa类推荐,C级证据)。

·AIS合并近期心肌梗死(>3个月),如果为ST段抬高心肌梗死,累及左心室/前壁,阿替普酶静脉溶栓治疗的安全性与风险尚不确定(Ⅱb类推荐,C级证据)。

·重度AIS合并急性心包炎,可能导致重度残疾(mRS评分3~5分),阿替普酶静脉溶栓治疗获益不明确。需要心内科专家紧急会诊(Ⅱb类推荐,C级证据)。

·轻度或中度AIS合并急性心包炎,或合并左心房或左心室血栓,阿替普酶静脉溶栓治疗获益和危险未知(Ⅲ类推荐,C级证据)。

·重度AIS合并左心房或左心室血栓,或合并心房黏液瘤,或合并心脏乳头状弹力纤维瘤,可能导致重度残疾(mRS评分3~5分),阿替普酶静脉溶栓治疗的安全性与有效性尚不明确(Ⅱb类推荐,C级证据)。

·AIS合并心血管或脑血管DSA术后,阿替普酶静脉溶栓治疗可能获益,需谨慎评估患者适应证、禁忌证、相对禁忌证(Ⅱa类推荐,A级证据)。

·AIS合并恶性肿瘤患者,阿替普酶静脉溶栓治疗的有效性和安全性未知。如果预计生存期>6个月,无其他禁忌证,没有凝血功能异常或出血,可谨慎考虑阿替普酶静脉溶栓治疗(Ⅱb类推荐,C级证据)。

·妊娠期女性发生中到重度卒中,如果静脉溶栓获益超过子宫出血的风险,可能从阿替普酶静脉溶栓治疗获益(Ⅱb类推荐,C级证据)。

·产后14 d内的AIS,阿替普酶静脉溶栓治疗的获益和风险尚无充分证据(Ⅱb类推荐,C级证据)。

·对于发病6 h内不适合阿替普酶静脉溶栓治疗的AIS患者给予尿激酶治疗,具有一定安全性。但有效性尚需大样本和高质量的随机对照试验进一步证实(Ⅱb类推荐,B级证据)。

·尚无证据表明静脉注射替奈普酶(0.4 mg/kg)治疗轻型AIS的安全性及有效性优于或不劣于阿替普酶。对于轻度神经功能缺损且不伴有颅内LVO的患者,可以考虑应用替奈普酶(0.25 mg/kg)治疗(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

·对于发病<4.5 h的患者,如果患者不适合机械取栓,阿替普酶静脉溶栓是否优于替奈普酶尚无证据(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

·对于发病<4.5 h的前循环LVO型AIS患者,如果在机械取栓前进行静脉溶栓预处理,替奈普酶(0.25 mg/kg)静脉溶栓治疗不劣于阿替普酶(0.9 mg/kg)静脉溶栓治疗(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

·除了临床试验,不建议将超声溶栓作为静脉溶栓的辅助治疗,不建议影像学指导下的去氨普酶溶栓治疗(Ⅲ类推荐,B级证据)。

·除阿替普酶和替奈普酶外,不推荐应用其他纤维蛋白原降解剂和溶解剂(Ⅲ类推荐,B级证据,新增)。

3.2 发病6 h内患者——桥接/血管内治疗

AIS血管内治疗救治流程见图5。

推荐意见:

·发病6 h内,符合以下标准时,强烈推荐机械取栓治疗:①卒中前mRS评分为0~1分;②AIS由颈内动脉或大脑中动脉M1段闭塞引起;③年龄≥18岁;④NIHSS评分≥6分;⑤ASPECTS评分≥6分(Ⅰ类推荐,A级证据)。

·发病6 h内的急性基底动脉闭塞的患者,符合ATTENTION研究入组标准时,推荐使用机械取栓治疗(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

·机械取栓时,可以在静脉溶栓基础上对部分适宜患者进行动脉溶栓(Ⅱa类推荐,B级证据,新增);机械取栓再通(mTICI 2b~3级)的患者,给予动脉内阿替普酶溶栓治疗,改善远端灌注可能是合理的(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

·发病6 h内的大脑中动脉供血区AIS,当不适合静脉溶栓或静脉溶栓无效且无法实施机械取栓时,严格筛选患者后实施动脉溶栓是合理的(Ⅱa类推荐,B级证据)。

·有血管内治疗指征的患者应尽快实施治疗。当符合静脉rt-PA溶栓标准时,应首先进行静脉溶栓治疗,同时直接桥接机械取栓治疗(Ⅰ类推荐,A级证据)。

·发病6 h内适合取栓的患者,在无静脉溶栓禁忌时,选择替奈普酶静脉溶栓(静脉团注0.25 mg/kg,最高25 mg),而非阿替普酶,可能是合理的(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

·静脉溶栓禁忌的患者,建议将机械取栓作为符合条件的LVO的治疗方案(Ⅱa类推荐,A级证据)。

·大脑中动脉M2或M3段闭塞的患者,可以考虑在发病6 h内(股动脉穿刺)进行机械取栓治疗(Ⅱb类推荐,B级证据)。

·大脑前动脉和大脑后动脉闭塞患者,可以考虑在发病6 h内(股动脉穿刺)进行机械取栓(Ⅱb类推荐,C级证据)。

·卒中前mRS评分>1分,ASPECTS评分<6分或NIHSS评分<6分的颈内动脉或大脑中动脉M1段闭塞的患者,可以考虑在发病6 h内(至股动脉穿刺时间)进行可回收支架机械取栓,需要进一步随机对照试验数据证实(Ⅱb类推荐,B级证据)。

3.3 发病6~24 h内患者——血管内治疗

推荐意见:

·距最后正常时间6~16 h的前循环LVO型患者,当符合DAWN研究入组标准或DEFUSE 3研究入组标准时,强烈推荐机械取栓治疗(Ⅰ类推荐,A级证据)。

·距最后正常时间16~24 h的前循环LVO型患者,当符合DAWN研究入组标准时,推荐使用机械取栓治疗(Ⅱa类推荐,B级证据)。

·发病6~12 h的急性基底动脉闭塞患者,符合ATTENTION研究或BAOCHE研究入组标准时,推荐使用机械取栓治疗(Ⅱa类推荐,A级证据,新增)。

·发病12~24 h的急性基底动脉闭塞患者,符合BAOCHE研究入组标准时,推荐使用机械取栓治疗(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

·发病24 h以上的LVO患者,机械取栓的获益性尚不明确(Ⅱb类推荐,C级证据)。

4 急性缺血性脑血管病抗血小板聚集治疗

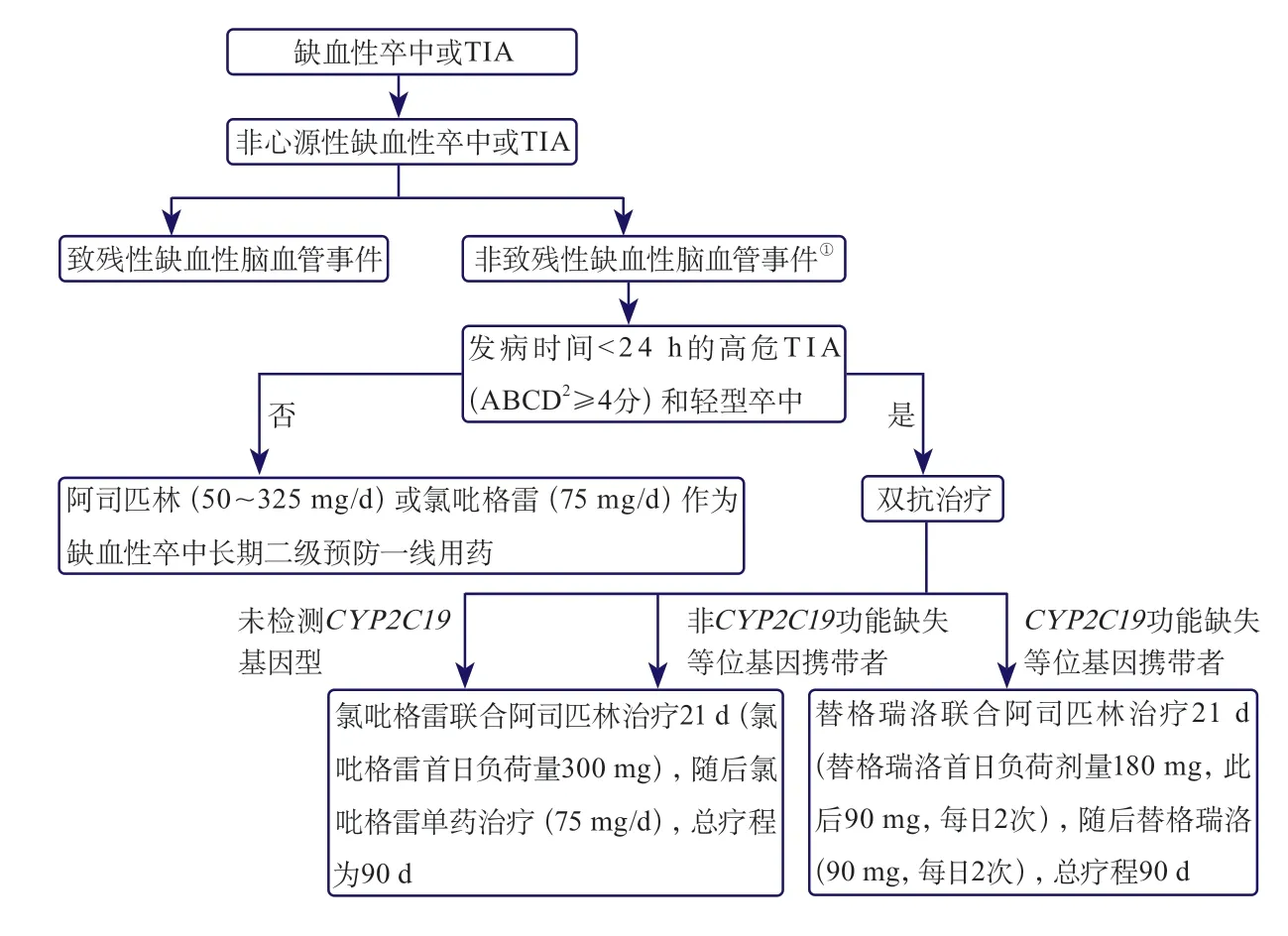

AIS患者抗血小板聚集治疗流程见图6。

图6 AIS患者抗血小板聚集治疗流程Figure 6 Flow chart of antiplatelet therapy in AIS patients

4.1 单药抗血小板聚集治疗

推荐意见:

·建议AIS患者在发病后24~48 h内服用阿司匹林。对于阿替普酶静脉溶栓治疗的患者,通常推迟到24 h后服用阿司匹林(Ⅰ类推荐,A级证据)。

·阿司匹林(50~325 mg/d)或氯吡格雷(75 mg/d)单药治疗均可以作为首选抗血小板药物治疗方法(Ⅰ类推荐,A级证据)。

·不建议替格瑞洛(代替阿司匹林)用于轻型AIS和TIA的急性期治疗(Ⅲ类推荐,B级证据)。

·西洛他唑可作为阿司匹林和氯吡格雷的替代治疗用于高出血风险的AIS患者(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

·对于阿司匹林不耐受(有胃肠反应或过敏等)及高出血风险的IS患者,使用吲哚布芬作为替代治疗(100 mg,每日2次)是可行的(Ⅱb类推荐,B级证据)。

·不推荐阿昔单抗治疗AIS(Ⅲ类推荐,B级证据)。

·替罗非班和依替非巴肽的疗效尚未完全确定,需要进一步研究证实(Ⅱb类推荐,B级证据)。

4.2 双联抗血小板治疗

推荐意见:

·对于轻型AIS及高危TIA患者,在发病24 h内启动双联抗血小板治疗[阿司匹林100 mg/d,联合氯吡格雷75 mg/d(首日负荷剂量为300 mg)],并持续21 d,后改成单药氯吡格雷75 mg/d,能显著降低90 d卒中复发风险(Ⅰ类推荐,A级证据)。

·对发病在24 h内、非心源性轻型AIS(NIHSS评分≤3分)或高风险(ABCD2评分≥4分)患者,有条件的医疗机构推荐进行CYP2C19基因快速检测,明确是否为CYP2C19功能缺失等位基因携带者,以决定下一步的治疗决策(I类推荐,B级证据,新增)*本章节中涉及脑血管病二级预防管理的相关推荐意见参考《中国缺血性卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南2022》(中华神经科杂志2022年10月第55卷第10期)。。

·对发病在24 h内、非心源性轻型AIS(NIHSS评分≤3分)或高风险(ABCD2评分≥4分)的患者,如已完成CYP2C19基因检测,且为CYP2C19功能缺失等位基因携带者,推荐给予替格瑞洛联合阿司匹林治疗21 d(替格瑞洛首日负荷剂量180 mg,之后每次90 mg,每日2次),此后继续使用替格瑞洛(90 mg,每日2次)单药治疗,总疗程90 d(Ⅰ类推荐,A级证据,新增)。

4.3 三联抗血小板治疗

推荐意见:

·不推荐三联抗血小板(阿司匹林、氯吡格雷和双嘧达莫)治疗非心源性AIS或TIA患者(Ⅲ类推荐,B级证据)。

5 急性缺血性脑血管病其他治疗

5.1 神经-血管-脑细胞保护

推荐意见:

·在基础及临床前研究中有证据提示神经-血管-脑细胞保护治疗可能获益,依达拉奉右莰醇注射用浓溶液能进一步改善AIS患者的临床结局(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

·尚需更多的临床研究证实与血管开通联合神经-血管-脑细胞保护治疗药物的安全性及有效性,相关研究正在进行中(Ⅱb类推荐,B级证据)。

5.2 低温

推荐意见:

·诱导低温治疗AIS患者的疗效及安全性尚不明确,尚需要更进一步的研究。多数研究表明诱导低温与感染风险增加有关,包括肺炎。诱导性低温治疗应仅在临床研究中进行(Ⅱb类推荐,B级证据)。

5.3 氧疗

推荐意见:

·不推荐高压氧治疗AIS,除非空气栓塞导致卒中。高压氧治疗与幽闭恐惧症、中耳气压伤以及癫痫发作风险增加相关(Ⅲ类推荐,B级证据)。

5.4 机械血流量增加法

推荐意见:

·用于机械血流量增加法的装置治疗AIS患者的方法尚不完善,疗效不肯定,只能用于临床研究(Ⅱb类推荐,B级证据)。

5.5 扩容及降纤治疗

推荐意见:

·不推荐对AIS患者常规使用血容量扩张或血液稀释治疗(Ⅲ类推荐,A级证据)。

·对于合并高纤维蛋白血症的AIS患者,降纤治疗的有效性尚未明确(Ⅱb类推荐,B级证据)。

5.6 神经调控相关治疗

推荐意见:

·远隔缺血适应治疗对部分AIS患者可能获益(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

·目前没有证据证明经颅近红外激光治疗对AIS患者有益,因此不推荐使用经颅近红外激光治疗AIS(Ⅲ类推荐,B级证据,修订)。

·经颅磁刺激治疗可能有助于AIS患者运动功能、认知功能康复(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

5.7 白蛋白

推荐意见:

·不推荐对AIS患者常规使用高剂量白蛋白治疗(Ⅲ类推荐,A级证据)。

6 急性缺血性脑血管病常规支持治疗及并发症管理

6.1 一般支持治疗

6.1.1 气道、通气支持和补充供氧

推荐意见:

·对于意识水平下降或延髓功能障碍导致气道损害的AIS患者,推荐给予气道支持和辅助通气(Ⅰ类推荐,C级证据)。

·必要时吸氧,应维持血氧饱和度>94%(Ⅰ类推荐,C级证据)。

·无低氧血症的AIS患者不推荐常规吸氧(Ⅲ类推荐,B级证据)。

6.1.2 体温

推荐意见:

·应当查找发热(体温>38°C)的原因并治疗,应对伴有发热的卒中患者使用药物降温治疗(Ⅰ类推荐,C级证据)。

·诱导低温治疗AIS的获益尚不明确。低温疗法应仅用于正在进行的临床研究(Ⅱb类推荐,B级证据)。

6.1.3 营养与补液

推荐意见:

·AIS患者入院7 d内应该开始肠内营养(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·对于吞咽困难的患者,卒中早期(发病后7 d内)给予鼻胃管饮食,当预期吞咽困难会持续较长时间(超过2~3周)时,放置经皮胃造瘘管是合理的(Ⅱa类推荐,C级证据)。

·对于营养不良或有营养不良风险的患者,使用营养补充剂是合理的(Ⅱa类推荐,B级证据)。

6.1.4 吞咽困难

推荐意见:

·在患者开始进食、饮食或口服药物前进行吞咽障碍筛查是合理的,有助于识别误吸的高危患者(Ⅰ类推荐,C级证据,新增)。

·对于怀疑误吸的患者进行内镜评估是合理的,明确是否存在误吸并确定吞咽困难的生理原因以指导治疗方案(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

·由言语/语言病理专家或其他受过训练的医疗服务人员进行吞咽障碍筛查是合理的(Ⅱa类推荐,C级证据,新增)。

·目前尚不明确何种吞咽-感觉评估更好,可根据已有设备及其他方面选择使用(如纤维内镜吞咽功能检查、电视透视、纤维内镜感知功能检查)(Ⅱb类推荐,C级证据,新增)。

·口腔清洁护理可降低卒中后肺炎的风险,这种干预可能是合理的(Ⅱb类推荐,B级证据)。

6.1.5 预防感染

推荐意见:

·预防性抗生素的常规使用无获益(Ⅲ类推荐,B级证据)。

·由于可能增加导管相关性尿路感染风险,不推荐常规留置导尿管(Ⅲ类推荐,C级证据)。

·对所有卒中患者进行早期吞咽功能评估和训练可减少卒中相关肺炎的发生(Ⅰ类推荐,B级证据,新增)。

6.1.6 下肢静脉血栓及肺栓塞预防

推荐意见:

·对于活动能力受限的无禁忌证卒中患者,除了常规治疗(阿司匹林和补液),推荐间歇充气加压联合常规治疗以减少深静脉血栓形成风险(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·活动能力受限的AIS患者皮下注射预防剂量肝素(普通肝素或低分子肝素)的获益尚不明确(Ⅱb类推荐,A级证据)。

·当给予预防性抗凝治疗时,预防剂量的低分子肝素与预防剂量的普通肝素的获益对比尚不明确(Ⅱb类推荐,B级证据)。

·对于缺血性卒中患者不常规推荐使用弹力袜(Ⅲ类推荐,B级证据)。

·延长缺血性卒中患者接受利伐沙班预防静脉血栓栓塞症治疗至出院后45 d的获益尚不明确(Ⅲ类推荐,B级证据,新增)。

·延长缺血性卒中患者预防静脉血栓栓塞症治疗至4~5周可降低静脉血栓栓塞症发生的风险(Ⅱa类推荐,A级证据,新增)。

6.1.7 早期康复

推荐意见:

·推荐向卒中患者提供组织化跨专业卒中护理环境下的早期康复治疗(Ⅰ类推荐,A级证据)。

·推荐卒中患者接受强度与预期获益及耐受相当的康复治疗(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·不推荐卒中发病24 h内进行高强度、超早期的活动(Ⅲ类推荐,B级证据)。

·建议出院前对所有卒中患者的日常生活能力及工具性日常生活能力、沟通交流能力和功能性活动进行正式评估,并将结果纳入过渡治疗和出院计划(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·推荐专业的康复医师对遗留功能障碍的卒中患者进行功能评估(Ⅰ类推荐,C级证据)。

6.2 神经系统并发症管理

6.2.1 脑水肿及占位征象脑水肿/颅内压增高的处理流程见图7。

推荐意见:

·大面积脑梗死患者合并脑水肿和颅内压增高的风险高,推荐将患者转送至重症监护病房或卒中单元,在卒中后早期采用减轻水肿风险的措施,密切监测患者神经功能恶化体征的出现(Ⅰ类推荐,C级证据)。

·对于年龄≤60岁、尽管接受了药物治疗却在发病48 h内出现神经功能恶化的单侧大脑中动脉梗死患者,行去骨瓣减压术及硬脑膜扩张术是合理的(Ⅱa类推荐,A级证据)。

·对于年龄>60岁、尽管接受了药物治疗却在发病48 h内出现神经功能恶化的单侧大脑中动脉梗死患者,可以考虑行去骨瓣减压术及硬脑膜扩张术(Ⅱb类推荐,B级证据)。

·虽然去骨瓣减压术的最佳时机尚不明确,但将脑水肿引起的意识水平下降作为手术治疗的标准是合理的(Ⅱa类推荐,A级证据)。

·推荐脑室引流术治疗小脑梗死后梗阻性脑积水。是否需要同时或后续行去骨瓣减压术应基于梗死体积、神经功能状态、脑干受压程度以及药物治疗有效性等因素(Ⅰ类推荐,C级证据)。

·小脑梗死患者虽经过最大程度的药物治疗但仍因脑干受压而出现神经功能恶化时,推荐实施枕下去骨瓣减压术及硬脑膜扩张术。当安全性及指征得到确认后,应同时行脑室引流术治疗梗阻性脑积水(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·对于幕上大面积梗死或小脑梗死伴有占位征象且进行性神经功能恶化者,使用抢救性渗透性药物治疗是合理的(Ⅱa类推荐,C级证据)。

·对于脑肿胀所致的急危重性神经功能下降患者,使用短暂、适度的过度换气(PaCO2目标值30~34 mmHg)作为过渡治疗是合理的(Ⅱa类推荐,C级证据)。

·对于大脑半球或小脑梗死伴脑肿胀的患者,不推荐使用低温或巴比妥类药物治疗(Ⅲ类推荐,B级证据)。

·由于缺乏有效性证据且潜在增加感染并发症风险,不应使用类固醇(普通或大剂量)治疗缺血性卒中后合并的脑水肿和颅内压增高(Ⅲ类推荐,A级证据)。

6.2.2 出血转化

AIS出血转化处理流程见图8。

推荐意见:

·症状性出血转化:停用抗栓(抗血小板、抗凝)或溶栓治疗等致出血药物,同时遵循脑出血一般处理原则(Ⅰ类推荐,C级证据);与抗凝和溶栓相关的出血处理可参见脑出血指南。

·对于合并出血转化的AIS患者,应根据具体临床情况和潜在适应证考虑开始或继续给予抗血小板或抗凝治疗(Ⅱb类推荐,B级证据)。

6.2.3 卒中后癫痫

卒中发病后24 h内首次癫痫发作处理流程见图9。

图9 卒中发病后24 h内首次癫痫发作处理流程Figure 9 Management process for the first seizure within 24 hours of onset

推荐意见:

·卒中后复发性癫痫发作的治疗应与其他急性神经疾病后癫痫发作的治疗相似,应根据患者具体特征选择抗癫痫药物(Ⅰ类推荐,C级证据)。

·对于缺血性卒中后癫痫的患者,使用拉莫三嗪或左乙拉西坦单药治疗可能优于卡马西平或丙戊酸钠的单药治疗(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

·推荐使用SeLECT评分预测缺血性卒中后迟发性癫痫的发生风险(Ⅰ类推荐,B级证据,新增)。

·不推荐常规预防性使用抗癫痫药物(Ⅲ类推荐,C级证据,新增)。

7 缺血性脑血管病病因及发病机制的早期评估和诊断

7.1 建议完善检查和评估

隐源性卒中诊断流程见图10。不明原因栓塞性卒中诊断流程见图11。

图10 隐源性卒中诊断流程Figure 10 Diagnosis process of cryptogenic stroke

图11 不明原因栓塞性卒中诊断流程Figure 11 Diagnosis process of embolic stroke of undetermined source

推荐意见:

·所有卒中患者均应适时完善常规胸部X线以及经胸心脏超声检查,以排查所有可能的心脏结构性疾病引起的卒中(Ⅰ类推荐,C级证据)。

·对于可疑栓塞的卒中患者,进行经食管超声检查以明确是否存在左心耳血栓、PFO或房间隔动脉瘤等病变是合理的(Ⅱa类推荐,B级证据)。

·经食管心脏超声不能替代经胸超声检查(Ⅲ类推荐,C级证据)。

·心脏MRI检查对发现隐源性卒中的病因是有效的,推荐有条件的机构开展该项检查(Ⅰ类推荐,A级证据)。

·卒中患者在心脏筛查中发现的心脏病变,应当在专科医师指导下积极处理(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·对于怀疑PFO相关卒中患者,推荐TCD发泡试验筛查右至左分流可能是合理的(Ⅰ类推荐,B级证据,新增)。

·对于缺血性卒中患者,建议使用心电图筛查心房颤动和心房扑动,并评估其他伴随的心脏疾病(Ⅰ类推荐,B级证据,新增)。

·建议对年龄>65岁的患者行常规脉搏检查,并对存在异常者进行心电图检查(Ⅰ类推荐,A级证据)。

·对于持续性心房颤动患者,推荐使用CHADS2或CHA2DS2-VASc评分对患者的卒中风险进行综合评估,以指导干预方式(Ⅰ类推荐,A级证据)。

·对于存在栓塞可能的隐源性卒中患者,采用门诊移动长程遥测、植入式循环记录仪或其他方法进行≥24 h的长程心电监测以发现阵发性心房颤动或房性心动过速的证据是合理的(Ⅱa类推荐,B级证据)。

·对于非持续性心房颤动患者监测,若发现的30 d内阵发性心房颤动/房性心动过速负荷>5.5 h或阵发性心房颤动持续时间超过30 s,按照持续性心房颤动进行卒中预防处理可能是合理的(Ⅱb类推荐,B级证据)。

·除心房颤动、心房扑动、阵发性室上性心动过速外的心律失常,研究显示其与栓塞事件发生相关,但目前缺乏对其干预能减少栓塞事件发生的证据,建议酌情对症处理(Ⅲ类推荐,C级证据)。

·推荐在卒中患者的心脏评估中纳入心脏功能检查,特别是左心房、左心耳、左心室的功能,具体项目包括容积指数、排空分数和血流速度(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·左心房、左心耳以及左心室血流速减低和左心房自发超声对比现象是栓子形成并引发栓塞事件的独立危险因素,需要积极寻找病因并进行干预(Ⅱa类推荐,B级证据)。

7.2 危险因素评估及危险分层

7.2.1 血压评估

推荐意见:

·AIS后应进行血压评估并严格监测(Ⅰ类推荐,A级证据)。

·血压变异度和脉压可能与AIS的预后相关,进行血压监测时应注意这两项指标的变化(Ⅱa类推荐,B级证据)。

7.2.2 血脂评估

推荐意见:

·血脂异常(过高或过低)均与不良预后相关,AIS后应积极评估血脂以指导降脂治疗及二级预防治疗(Ⅱa类推荐,B级证据)。

·血脂相对较低可能提示脑梗死病情更重,需注意患者病情变化(Ⅱb类推荐,C级证据)。

7.2.3 血糖评估

推荐意见:

·AIS后高血糖及血糖波动与卒中复发、不良预后密切相关,推荐临床严格监测及控制血糖(Ⅱa类推荐,B级证据)。

·缺血性卒中或TIA患者发病后接受空腹血糖、HbA1c或OGTT筛查糖代谢异常是合理的。推荐急性期应用HbA1c筛查糖尿病和糖尿病前期。无明确糖尿病病史或未明确诊断糖尿病的患者,在急性期后应常规接受OGTT筛查糖尿病前期和糖尿病(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

7.2.4 TIA的危险分层评估

TIA的危险分层可使用Canadian TIA评分、California风险评分、SPI-Ⅰ和SPI-Ⅱ风险评分、Essen卒中风险评分、ABCD评分系统等工具进行评估。

7.2.5 缺血性卒中的分层评估

缺血性卒中的分层可通过ASCVD、Essen卒中风险评分、CHADS2评分和CHA2DS2-VASc评分、HAS-BLED量表、SPI-Ⅱ风险评分等工具进行评估。

8 针对病因和发病机制的干预

8.1 大动脉粥样硬化性卒中

8.1.1 颅内大动脉粥样硬化

推荐意见:

·对于症状性颅内动脉狭窄患者,推荐给予口服抗血小板药物而非抗凝药物预防卒中及其他心血管事件的发生(Ⅰ类推荐,A级证据)。

·发病30 d内伴有症状性颅内动脉严重狭窄(狭窄率70%~99%)的缺血性卒中或TIA患者,推荐给予阿司匹林联合氯吡格雷治疗90 d,此后阿司匹林或氯吡格雷单药可作为长期二级预防用药(Ⅱa类推荐,B级证据)。

·伴有症状性颅内或颅外动脉狭窄(狭窄率50%~99%)或合并两个以上危险因素的TIA或非急性缺血性卒中患者,推荐给予西洛他唑,联合阿司匹林或氯吡格雷个体化治疗(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

·发病在24 h内、非心源性轻型AIS(NIHSS评分≤5分)或高风险TIA(ABCD2评分≥4分)患者,且伴有同侧颅内动脉轻度以上狭窄(狭窄率>30%),可考虑给予阿司匹林联合替格瑞洛(首剂180 mg,后续90 mg,每日2次),双抗治疗30 d后改为单药抗血小板治疗,临床医师应充分权衡该方案治疗带来的获益和出血风险(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

·症状性颅内动脉粥样硬化性重度狭窄(狭窄率70%~99%)患者,球囊成形术或支架置入术不应作为该类患者的初始治疗方案,即使患者在卒中或TIA发作时已服用抗血小板药物(Ⅲ类推荐,A级证据,新增)。

·症状性颅内动脉粥样硬化性中度狭窄(狭窄率50%~69%)患者,与内科药物治疗相比,球囊成形术或支架成形术存在较高的致残与致死风险,不支持进行血管内治疗(Ⅲ类推荐,B级证据,新增)。

·对于颅内动脉粥样硬化性狭窄(狭窄率50%~99%)或闭塞而引起卒中或TIA的患者,不推荐进行颅内外血管搭桥手术(Ⅲ类推荐,B级证据,新增)。

8.1.2 颅外颈动脉粥样硬化

推荐意见:

·对于近期发生TIA或6个月内发生缺血性卒中合并同侧颈动脉颅外段严重狭窄(狭窄率70%~99%)的患者,如果预期围手术期死亡和卒中复发风险<6%,推荐进行CEA或CAS治疗。可依据患者个体化情况选择CEA或CAS术式(Ⅰ类推荐,A级证据,新增)。

·对于近期发生TIA或6个月内发生缺血性卒中合并同侧颈动脉颅外段中度狭窄(狭窄率50%~69%)的患者,如果预期围手术期死亡和卒中复发风险<6%,推荐进行CEA或CAS治疗。可依据患者个体化情况选择CEA或CAS术式(Ⅰ类推荐,B级证据,新增)。

·颈动脉颅外段狭窄率<50%时,不推荐行CEA或CAS治疗(Ⅲ类推荐,A级证据,新增)。

·对于符合CEA或CAS治疗指征的患者,年龄≥70岁者,推荐选择CEA治疗。若在卒中后1周内进行手术,也推荐选择CEA治疗(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

·对于符合CEA或CAS治疗指征的严重狭窄(狭窄率≥70%)患者,若CEA风险较高(如放射性狭窄或CEA术后再狭窄),推荐选择CAS(Ⅱa类推荐,C级证据);当无创影像学检查显示颈内动脉狭窄率≥70%或DSA检查显示狭窄率>50%,且介入手术并发症发生风险较低,尤其合并严重心血管疾病时,CAS可考虑作为CEA的替代治疗手段(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

·对于计划行CEA或CAS治疗的患者,如无早期再通禁忌证,在卒中2周内进行治疗是合理的(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

·对于症状性颈内动脉狭窄患者,推荐进行抗血小板、降脂和降压治疗(Ⅰ类推荐,A级证据,新增)。

·近期(120 d内)颈动脉粥样硬化性狭窄或闭塞导致TIA或同侧缺血性卒中的患者,不推荐进行颅外颅内搭桥手术(Ⅲ类推荐,B级证据,新增)。

8.1.3 其他颅外动脉粥样硬化疾病

推荐意见:

·建议对症状性椎动脉狭窄患者进行抗血小板、降脂和降压治疗(Ⅰ类推荐,A级证据,新增)。

·症状性颅外椎动脉粥样硬化狭窄(狭窄率50%~99%)患者,内科药物治疗无效时,可选择支架置入术作为辅助技术手段,但支架置入的有效性仍未被充分证实(Ⅱb类推荐,C级证据,新增)。

·对于主动脉弓粥样硬化斑块引起的缺血性卒中或TIA患者,推荐抗血小板治疗预防卒中复发(Ⅰ类推荐,B级证据,新增)。

·对于主动脉弓粥样硬化斑块引起的缺血性卒中或TIA患者,推荐强化他汀治疗(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·症状性锁骨下动脉狭窄(狭窄率50%~99%)或闭塞引起后循环缺血症状的缺血性卒中或TIA患者标准内科药物治疗无效,且无手术禁忌证时,可考虑支架置入术或外科手术治疗(Ⅱb类推荐,C级证据,新增)。

·颈总动脉或者头臂干狭窄(狭窄率50%~99%)导致缺血性卒中或TIA患者,内科治疗无效,且无手术禁忌证时,可考虑行支架置入术或外科手术治疗(Ⅱb类推荐,C级证据,新增)。

8.2 心源性栓塞

8.2.1 心房颤动

推荐意见:

·合并非瓣膜性心房颤动的缺血性卒中或TIA患者,无论是阵发性、持续性还是永久性心房颤动,均推荐口服抗凝药物以减少卒中复发(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·合并非瓣膜性心房颤动的缺血性卒中或TIA患者,推荐使用华法林或新型口服抗凝药抗凝治疗,预防复发性血栓栓塞事件,华法林的目标剂量是维持INR在2.0~3.0(Ⅰ类推荐,A级证据,新增)。

·合并非瓣膜性心房颤动的缺血性卒中或TIA患者,若不能接受抗凝治疗,推荐应用阿司匹林单药治疗(Ⅰ类推荐,B级证据)。也可以选择阿司匹林联合氯吡格雷抗血小板治疗,注意出血风险(Ⅱa类推荐,B级证据)。

·合并非瓣膜性心房颤动的缺血性卒中或TIA患者,应根据缺血的严重程度和出血转化的风险,选择启动抗凝治疗的时机。脑梗死出血转化高风险的患者,可以推迟到发病14 d后启动抗凝治疗;出血转化低风险的患者可考虑发病后2~14 d内启动抗凝治疗来降低卒中复发风险;TIA患者可及时启动抗凝治疗以降低卒中风险(Ⅱa类推荐,C级证据)。

·合并非瓣膜性心房颤动的缺血性卒中或TIA患者,如果存在终身抗凝治疗禁忌证,但能耐受抗凝45 d,可以考虑进行左心耳封堵术,减少卒中复发和出血的风险(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

·若心房颤动合并卒中或TIA的患者正在进行透析或合并肾功能衰竭,使用阿哌沙班和华法林是合理的(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

8.2.2 心房扑动

推荐意见:

·合并心房扑动的缺血性卒中或TIA患者,可采用心房颤动的抗凝方案(Ⅰ类推荐,C级证据,新增)。

8.2.3 瓣膜病变

心脏瓣膜病变的治疗策略见图12。

图12 心脏瓣膜病变的治疗策略Figure 12 Treatment strategies for valvular heart disease

推荐意见:

·合并瓣膜性心房颤动患者(即中重度二尖瓣狭窄或机械心脏瓣膜病合并心房颤动)的缺血性卒中或TIA患者,推荐使用华法林抗凝治疗来降低卒中风险(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·合并主动脉瓣或非风湿性二尖瓣病变(如二尖瓣环钙化或二尖瓣脱垂)的缺血性卒中或TIA患者,如果没有心房颤动或其他抗凝指征,推荐抗血小板治疗降低卒中复发风险(Ⅰ类推荐,C级证据)。

·对于植入生物瓣膜的缺血性卒中或TIA患者,没有心房颤动及其他抗凝指征,瓣膜置换术后推荐华法林抗凝3~6个月,然后长期使用阿司匹林抗血小板治疗(Ⅰ类推荐,C级证据,新增)。

·对于接受机械瓣置换的患者,如果瓣膜置换前有过缺血性卒中或TIA病史,且出血风险低,推荐在华法林抗凝的基础上加用阿司匹林(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

·感染性心内膜炎合并卒中或TIA的患者,推荐应由患者、神经科与心脏科医师共同决策,早期手术可能获益(如果没有脑出血或广泛神经损伤的证据)(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

·对于有卒中或TIA病史的机械瓣膜患者,不推荐使用达比加群酯抗凝(Ⅲ类推荐,B级证据,新增)。

8.2.4 心肌病变和左心室血栓

推荐意见:

·对于合并左心室血栓的缺血性卒中或TIA患者,推荐使用华法林抗凝治疗至少3个月(INR范围为2.0~3.0),以降低卒中复发的风险(Ⅰ类推荐,B级证据)。

·对于合并新的左心室血栓(<3个月)的缺血性卒中或TIA患者,使用直接口服抗凝药物治疗以降低卒中复发风险的有效性及安全性尚不确定(Ⅱb类推荐,C级证据,新增)。

·对于急性前壁心肌梗死伴左心室射血分数降低(LVEF<50%)但无左心室血栓证据的缺血性卒中或TIA患者,可考虑至少3个月的口服抗凝药物治疗来降低心源性卒中复发的风险(Ⅱb类推荐,C级证据,新增)。

·对于置入左心室辅助装置的缺血性卒中或TIA患者,使用华法林和阿司匹林是合理的,不推荐达比加群酯进行抗凝治疗(Ⅲ类推荐,C级证据,新增)。

8.2.5 卵圆孔未闭

推荐意见:

·伴有PFO的病因不明的缺血性卒中患者,应进行恰当而全面的评估,以排除其他病因导致的卒中。全面评估后若认为PFO与缺血性卒中可能存在因果关系,应由患者、神经科与心脏科医师共同决策PFO封堵或药物治疗(Ⅰ类推荐,C级证据)。

·对于18~60岁、伴有PFO、经全面评估仍病因不明的缺血性卒中患者,如PFO具有高危解剖特征(房间隔瘤或大量右向左分流),选择经导管封堵PFO以预防卒中复发是合理的(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

如PFO不具有高危解剖特征,与单独抗血小板或华法林治疗相比,经导管封堵PFO的获益尚不明确(Ⅱb类推荐,C级证据,新增)。

·不适宜经导管封堵PFO的患者,根据患者个体情况选择抗血小板药物如阿司匹林或抗凝药物(包括华法林及新型口服抗凝药)(Ⅱa类推荐,C级证据,新增)。

8.2.6 先天性心脏病

推荐意见:

·对于合并先天性心脏病和卒中或TIA的患者,华法林抗凝是合理的(Ⅱa类推荐,C级证据,新增)。

·全腔-肺动脉连接术的患者合并缺血性卒中或TIA,使用华法林预防卒中复发是合理的(Ⅰ类推荐,C级证据,新增)。

8.2.7 心脏肿瘤

推荐意见:

·在缺血性卒中或TIA患者中,如果发现位于左心系统的心脏肿瘤,手术切除肿瘤有助于降低卒中复发的风险(Ⅱa类推荐,C级证据,新增)。

8.2.8 抗凝治疗联合抗血小板治疗

推荐意见:

·在缺血性卒中或TIA患者中,小剂量新型口服抗凝药联合抗血小板药物对降低卒中复发的疗效和安全性尚不明确(Ⅱb类推荐,C级证据,新增)。

8.3 小动脉闭塞型卒中

推荐意见:

·对于小动脉闭塞型卒中,西洛他唑的预防效果仍未确定(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

·对于小动脉闭塞型卒中,参考非心源性缺血性卒中抗栓方案,不推荐无选择性进行长期双重抗血小板治疗(Ⅱa类推荐,B级证据)。

·对于小动脉闭塞型卒中,如患者能耐受,推荐收缩压降至130 mmHg以下,舒张压降至80 mmHg以下(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

8.4 其他病因导致的缺血性卒中

8.4.1 动脉夹层

推荐意见:

·对于颅外颈动脉或椎动脉夹层导致的缺血性卒中或TIA患者,应抗栓治疗至少3~6个月以预防卒中复发或TIA(Ⅰ类推荐,C级证据)。

·发病3个月内的颅外颈动脉或椎动脉夹层导致缺血性卒中或TIA患者,使用抗血小板药物或华法林预防卒中或TIA复发是合理的(Ⅱa类推荐,B级证据)。

·对于颅外颈动脉或椎动脉夹层导致缺血性卒中或TIA的患者,使用最佳药物治疗但仍出现明确的卒中复发事件,可考虑支架置入术(Ⅱb类推荐,C级证据,新增)。

·对于颅内动脉夹层导致缺血性卒中或TIA的患者,推荐使用抗血小板药物治疗,但需注意监测出血风险(Ⅱb类推荐,C级证据,新增)。

8.4.2 烟雾病

推荐意见:

·烟雾病患者发生缺血性卒中或TIA时,推荐对卒中的危险因素进行有效管理,进行个体化评估选择合适的颅内外血管搭桥手术时机和方式(Ⅱa类推荐,C级证据,修订)。

·推荐口服阿司匹林抗血小板治疗降低卒中复发风险,当无法耐受阿司匹林或效果较差时,可以选择氯吡格雷或其他噻吩并吡啶类药物。长期服用抗血小板药物或服用两种及以上抗血小板药物有增加出血的风险(Ⅱb类推荐,C级证据,新增)。

8.4.3 血管炎

推荐意见:

·自身免疫性血管炎相关卒中患者,在治疗原发病的基础上,根据病情选择抗血小板药物治疗,并进行多学科管理(Ⅱa类推荐,C级证据,新增)。

·感染性血管炎及肿瘤性血管炎相关卒中患者,在治疗原发病的基础上,根据病情选择抗血小板或抗凝药物治疗(Ⅱa类推荐,C级证据,新增)。

8.4.4 遗传性脑血管病

推荐意见:

·对于合并遗传性疾病引起高同型半胱氨酸血症的卒中或TIA患者,使用维生素B12和叶酸降低血Hcy水平是合理的(Ⅰ类推荐,C级证据,新增)。

·对于Fabry病患者出现卒中或TIA,酶替代疗法对复发的疗效仍然不确定(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

8.4.5 颈动脉蹼

推荐意见:

·对于仅伴有颈动脉蹼而无其他病因的缺血性卒中或TIA患者,可给予口服抗血小板治疗(Ⅰ类推荐,C级证据,新增)。

·使用标准内科药物治疗后仍出现卒中复发者,可以考虑CAS或CEA(Ⅱb类推荐,C级证据,新增)。

8.4.6 纤维肌发育不良

推荐意见:

·对于仅伴有纤维肌发育不良而无其他病因的缺血性卒中或TIA患者,推荐抗血小板治疗、控制血压和改善生活方式以预防卒中复发(Ⅰ类推荐,C级证据,新增)。

·在使用标准内科药物治疗仍出现卒中复发的患者,使用颈动脉血管成形术可能对预防缺血性卒中有效(Ⅱb类推荐,C级证据,新增)。

·对于纤维肌发育不良伴动脉夹层引起的缺血性卒中或TIA患者,可采用抗血小板治疗(Ⅱa类推荐,C级证据,新增)。

8.4.7 基底动脉延长扩张

推荐意见:

·基底动脉延长扩张合并卒中或者TIA,且未发现其他卒中原因,使用抗凝或抗血小板药物都是合理的(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

8.4.8 抗磷脂综合征

推荐意见:

·对于孤立抗磷脂抗体阳性,但不符合抗磷脂综合征诊断标准的缺血性卒中或TIA患者,推荐单独使用抗血小板治疗以降低卒中复发的风险(Ⅰ类推荐,B级证据,新增)。

·对于符合抗磷脂综合征诊断标准的缺血性卒中或TIA患者,在抗磷脂综合征病因治疗的基础上,推荐选择华法林抗凝以预防血栓事件复发(Ⅱa类推荐,C级证据,新增);华法林的合理剂量是维持INR在2.0~3.0以平衡疗效和出血风险(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

·有血栓形成病史且合并三重抗体阳性的抗磷脂综合征患者,发生缺血性卒中或TIA,采用利伐沙班治疗较华法林发生血栓事件的风险高,不建议使用利伐沙班作为血栓事件的二级预防方案(Ⅲ类推荐,B级证据,新增)。

8.4.9 癌症

推荐意见:

·对于合并癌症的缺血性卒中或TIA患者,根据癌症类型与时期,结合本次血管事件的病因,评估患者获益与风险,给予抗栓药物治疗(Ⅱb类推荐,C级证据,新增)。

·对于同时合并心房颤动和癌症的缺血性卒中或TIA患者,在积极治疗原发病的基础上,可考虑使用新型口服抗凝药替代华法林抗凝治疗预防卒中复发(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

8.5 隐源性卒中

推荐意见:

·推荐阿司匹林作为不明原因栓塞性卒中患者的二级预防,不推荐使用新型口服抗凝药(Ⅲ类推荐,B级证据,新增)。

9 危险因素管理及长期干预

9.1 血压管理

AIS患者发病72 h内血压管理流程见图13。

图13 AIS患者发病72 h内血压管理流程Figure 13 Flow chart of blood pressure management in AIS patients within 72 h of onset

推荐意见:

·对于血压<220/120 mmHg,未接受阿替普酶静脉溶栓治疗或血管内治疗并且没有合并症需要紧急降压治疗的患者,在AIS后最初的48~72 h内启动或重新启动降压治疗对预防死亡或重度残疾无效(Ⅲ类推荐,A级证据)。

·对于未接受阿替普酶静脉溶栓治疗或血管内治疗的患者,如血压≥220/120 mmHg,同时不伴有其他需要紧急降压治疗的合并症,在发病初期48~72 h内启动或重新启动降压治疗的疗效尚未明确。在卒中发作后最初24 h内将血压降低15%可能是合理的(Ⅱb类推荐,C级证据)。

·对于AIS患者,如伴有其他共病(如同时合并急性冠状动脉事件、急性心力衰竭、主动脉夹层、溶栓后出血转化或先兆子痫/子痫),则有早期降压治疗指征,初始血压降低15%可能是安全的(Ⅰ类推荐,C级证据)。

·卒中后必须纠正低血压与低血容量,从而确保全身灌注以支持重要脏器功能(Ⅰ类推荐,C级证据)。

·在AIS患者中,通过药物诱导高血压的治疗效果尚不确定(Ⅱb类推荐,C级证据)。

·对于降压目标,如患者能耐受,推荐收缩压降至130 mmHg以下,舒张压降至80 mmHg以下(Ⅰ类推荐,B级证据,新增)。

·对于由颅内大动脉狭窄(狭窄率70%~99%)导致的缺血性卒中或TIA患者,如患者能耐受,推荐收缩压降至140 mmHg以下,舒张压降至90 mmHg以下(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

·目前尚无充足的数据指导AIS后降压药物选择,应根据患者的个体情况恰当地选择降压药物(Ⅱa类推荐,C级证据)。

9.2 脂代谢异常管理

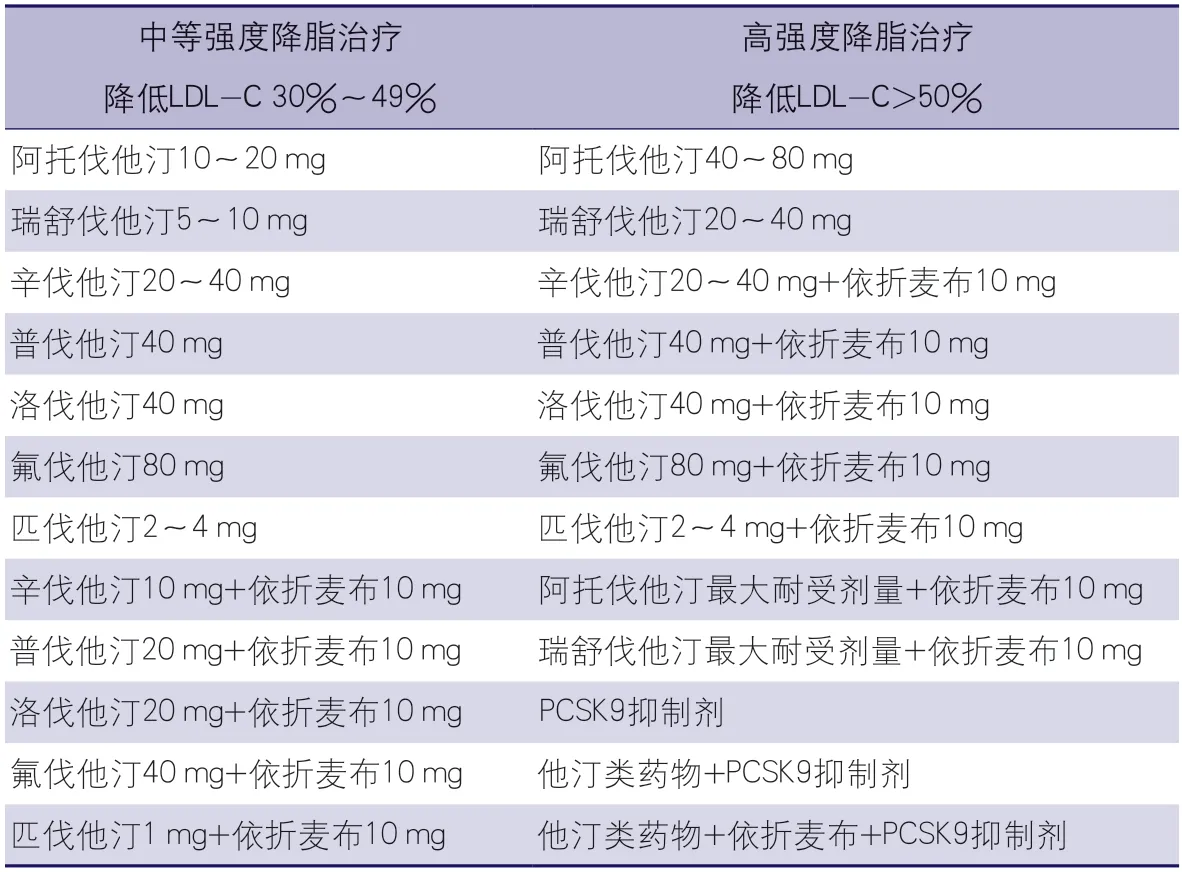

降脂药物治疗剂量对照表见表4。AIS患者降脂管理流程见图14。

图14 AIS患者降脂管理流程Figure 14 Flow chart of lipid lowering management in AIS patients

表4 降脂药物治疗剂量对照表Table 4 Comparison of therapeutic dose of lipid-lowering drugs

推荐意见:

·对于非心源性缺血性卒中或TIA患者,LDL-C水平≥2.6 mmol/L(100 mg/dL),推荐给予高强度他汀类药物治疗,以降低卒中复发风险(Ⅰ类推荐,A级证据,新增)。

·对于合并颅内外大动脉粥样硬化证据的非心源性缺血性卒中或TIA患者,推荐给予高强度他汀治疗,需要时联合依折麦布,将LDL-C水平控制在≤1.8 mmol/L(70 mg/dL)或将LDL-C水平降低≥50%,以降低卒中和心血管事件风险(Ⅰ类推荐,A级证据,新增)。

·对于极高危缺血性卒中患者(卒中+另一个主要ASCVD或卒中+多个高危因素),若给予最大耐受剂量他汀治疗后,LDL-C仍高于1.8 mmol/L,推荐联合应用依折麦布(Ⅰ类推荐,B级证据,修订)。若他汀类药物与依折麦布联合治疗后,LDL-C水平仍未达到目标水平,推荐联合使用PCSK9抑制剂治疗以预防ASCVD事件发生(Ⅱa类推荐,B级证据,修订)。

·对于他汀类药物不耐受或治疗禁忌证的患者,根据LDL-C水平目标值,可考虑使用PCSK9抑制剂或依折麦布(Ⅱb类推荐,B级证据,新增)。

·合并高胆固醇血症的缺血性卒中或TIA患者,在启用他汀类药物4~12周后,应根据空腹血脂水平和安全性指标(转氨酶和肌酶水平)评估使用降低LDL-C药物的治疗效果和调整生活方式,之后每3~12月基于需要根据药物调整情况评估药物治疗的依从性和安全性(Ⅰ类推荐,A级证据,新增)。

·对于缺血性卒中或TIA患者,空腹TG≥1.52 mmol/L(135 mg/dL),已接受中等或高强度他汀类药物治疗,HbA1c<10%,无胰腺炎、心房颤动或重度心力衰竭病史,使用二十碳五烯乙酯(2 g,每日2次)治疗可降低卒中复发风险(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

9.3 糖代谢异常管理

AIS患者血糖管理流程具体见图15。

图15 AIS患者血糖管理流程Figure 15 Flow chart of blood glucose management in AIS patients

推荐意见:

·AIS患者发病24 h内持续高血糖比正常血糖预后更差,因此治疗高血糖以达到血糖水平在7.8~10.0 mmol/L(140~180 mg/dL)是合理的,密切监测防止低血糖(Ⅱa类推荐,C级证据)。

·ICVD患者发生低血糖(3.3 mmol/L或<60 mg/dL)时应及时纠正(Ⅰ类推荐,C级证据)。

·糖尿病、糖尿病前期或胰岛素抵抗是缺血性卒中复发或死亡的独立危险因素,应重视对卒中患者糖代谢状态的筛查(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

·对于合并糖尿病的缺血性卒中或TIA患者,急性期后应个体化确定血糖控制的目标值,严格控制血糖(如HbA1c≤7%)对预防卒中复发的作用尚不明确(Ⅱb类推荐,B级证据,新增);应制订个体化的血糖控制目标,警惕低血糖事件带来的危害(Ⅱa类推荐,B级证据)。

·对于合并糖尿病前期的缺血性卒中或TIA患者,生活方式干预(包括健康饮食、规律体力活动和戒烟等)对预防向糖尿病进展是有益的(Ⅱa类推荐,B级证据,新增);二甲双胍对于预防进展为糖尿病可能有益(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

·对于合并糖尿病的缺血性卒中或TIA患者,建议进行生活方式干预、营养支持、糖尿病自我管理教育和降糖药物联合的综合治疗(Ⅰ类推荐,C级证据,新增);可考虑选择已被证明对降低心脑血管事件(包括卒中、心肌梗死、血管性死亡)风险有益的GLP-1受体激动剂、SGLT-2抑制剂等新型降糖药物(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

·合并胰岛素抵抗的近期缺血性卒中或TIA非糖尿病患者,排除禁忌证后,应用吡格列酮对预防卒中复发可能有益(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

9.4 其他危险因素管理

推荐意见:

·建议有吸烟史的缺血性卒中或TIA患者戒烟(Ⅰ类推荐,A级证据,修订)。

·无论有无吸烟史,缺血性卒中或TIA患者均应远离吸烟场所,避免被动吸烟(Ⅰ类推荐,B级证据,新增)。

·对于吸烟的缺血性卒中或TIA患者,可以采取包括药物及行为干预在内的综合性控烟措施(Ⅰ类推荐,A级证据,修订)。

·对于尚未戒酒的缺血性卒中或TIA患者,饮酒量应适度,男性每天饮酒量≤2 IU,女性非妊娠期每天饮酒量≤1 IU,可能是合理的(Ⅱa类推荐,B级证据,修订)。

·建议由卫生保健专业人员对合并运动障碍的慢性期缺血性卒中患者进行充分的运动能力筛查,制定个体化运动方案,并进行监督(Ⅱa类推荐,B级证据,新增)。

·具有活动能力的缺血性卒中或TIA患者,急性期后推荐进行每周至少3~4次、每次至少10 min的中等强度(如快走)或每周至少2次、每次至少20 min的有氧运动(如快走、慢跑)(Ⅰ类推荐,B级证据,新增)。

·不推荐对中度(NIHSS评分5~12分)亚急性缺血性卒中患者进行有氧运动训练(Ⅲ类推荐,B级证据,新增)。

·对于超重或肥胖的缺血性卒中或TIA患者,减重可以改善ASCVD的风险(Ⅰ类推荐,B级证据,新增)。

·对于肥胖的缺血性卒中或TIA患者,推荐根据个体情况采用多种强化改变生活方式的行为策略,以实现体重达标(Ⅰ类推荐,B级证据,新增)。

·缺血性卒中或TIA患者膳食种类应多样化,能量和营养的摄入应合理,增加食用全谷、豆类、水果、蔬菜和低脂奶制品,减少饱和脂肪酸和反式脂肪酸的摄入,适度降低钠和增加钾的摄入量,推荐食用含钾代盐,有助于降低血压,降低卒中复发风险(Ⅰ类推荐,B级证据,新增)。

·推荐对缺血性卒中或TIA患者在住院后及时进行营养状态的风险评估;对有营养风险的卒中患者,制定个体化的营养计划,进行营养干预,并定期筛查(Ⅱb推荐,B级证据,新增)。

·对于近期缺血性卒中患者,不推荐常规筛查阻塞性睡眠呼吸暂停(Ⅲ类推荐,B级证据)。

·口服避孕药与卒中的关系需要进一步在前瞻性研究中验证。口服避孕药可能与多种类型卒中均相关。这种关系在高血压患者中更加明显,不推荐长期、大量应用口服避孕药,特别是合并高血压的人群(Ⅲ类推荐,B级证据,修订)。

·毒品使用与卒中的关系有待于进一步研究。急性毒品使用可能是卒中发生的危险因素和预后不良的因素(Ⅲ类推荐,C级证据)。

·对于近期发生缺血性卒中或TIA且血Hcy水平轻度到中度增高的患者,补充叶酸、维生素B6以及维生素B12可降低Hcy水平。尚无足够证据支持降低Hcy水平能够降低卒中复发风险(Ⅱb类推荐,B级证据)。

本章节中本期缩略语表未包含的缩略词注释:

ICVD—缺血性脑血管病;ASCVD—动脉粥样硬化性心血管病;NCCT—非增强计算机断层扫描;LVO—大血管闭塞;MRP—磁共振灌注成像;CMBs—脑微出血;AIS—急性缺血性卒中;PCI—经皮冠状动脉介入治疗;LEVF—左室射血分数;PFO—卵圆孔未闭;DAWN—醒后卒中患者临床-影像不匹配接受Trevo介入治疗;DEFUSE 3—缺血性卒中影像学评估后血管内治疗3研究;ATTENTION—急性基底动脉闭塞血管内治疗研究;BAOCHE—中国急性基底动脉闭塞血管内治疗研究;HAS-BLED—高血压、肾功能/肝功能异常、卒中、出血史或出血倾向、INR不稳定、年龄>65岁、药物/酗酒;ABCD2—以患者年龄、血压、临床特征、症状持续时间和糖尿病为基础的评分系统;SeLECT—以患者卒中的严重程度、大动脉粥样硬化病因、早期癫痫发作、皮质受累和大脑中动脉受累区域为基础的评分系统;CHADS2—充血性心力衰竭,高血压,年龄≥75岁,糖尿病、卒中或TIA病史量表;CHA2DS2-VASc—充血性心力衰竭,高血压,年龄≥75岁,糖尿病、卒中或TIA病史,血管疾病,年龄65~74岁,女性综合评分;ABCD—以患者年龄、血压、临床特征、症状持续为基础的评分系统;PCSK9—前蛋白转换酶枯草溶菌素9;GFR—肾小球滤过率;HbA1c—糖化血红蛋白;OGTT—口服葡萄糖耐量试验;SPI—卒中预后评分工具;CEA—颈动脉内膜剥脱术;CAS—颈动脉支架置入术;GLP—胰高血糖素样肽;SGLT—钠-葡萄糖耦联转运体;ATPP—活化部分凝血活酶时间;PT—凝血酶原时间。

撰写组成员及单位:

王拥军首都医科大学附属北京天坛医院

刘丽萍首都医科大学附属北京天坛医院

李子孝首都医科大学附属北京天坛医院

徐蔚海中国医学科学院北京协和医院

缪中荣 首都医科大学附属北京天坛医院

马雅军 中国医学科学院阜外医院

刘天航 首都医科大学附属北京天坛医院

刘改芬 首都医科大学附属北京天坛医院

刘金洁 大连理工大学附属大连市中心医院

刘翕然 首都医科大学附属北京天坛医院

刘慧慧 苏州大学附属第二医院,首都医科大学附属北京天坛医院

许 杰首都医科大学附属北京天坛医院

孙大鹏首都医科大学附属北京天坛医院

李 曼首都医科大学附属北京天坛医院

李淑娟 中国医学科学院阜外医院

杨馨漩 首都医科大学附属北京天坛医院

张贵涛 中国医学科学院阜外医院

陈嘉平 首都医科大学附属北京天坛医院

周宏宇 首都医科大学附属北京天坛医院

赵 暾中国医学科学院阜外医院

赵家慧 首都医科大学附属北京天坛医院

赵瑞雪 中国医学科学院阜外医院

郝喜娃 包头市中心医院

荆 京首都医科大学附属北京天坛医院

段婉莹 首都医科大学附属北京天坛医院

姚婧璟 首都医科大学附属北京天坛医院

袁伟壮 中国医学科学院北京协和医院

聂曦明 首都医科大学附属北京天坛医院

贾 茜首都医科大学附属北京天坛医院

曹 爽郑州大学第一附属医院

鲁启璇 首都医科大学附属北京天坛医院

谢雪微 首都医科大学附属北京天坛医院

霍晓川 首都医科大学附属北京安贞医院

魏雨菲 首都医科大学附属北京天坛医院