语言学视角下的S.797敦煌古戒本研究

2023-09-27赵静莲

赵静莲

摘 要:从语言学角度出发,考察了S.797敦煌古戒本的字词价值,古戒本中一些具有时代特色的文字,有助于厘清文字发展的脉络;它还保存了一些未见于传世文献的字词,可以弥补古代字书编撰之缺。关于S.797敦煌古戒本的译者问题,通过敦煌古戒本与传世戒本译语、敦煌古戒本与竺法护译语的比较,可以发现,该戒本既不是昙摩持戒本,也不是竺法护戒本。至于敦煌古戒本的语言风格,总体上是明白晓畅而不是晦涩难懂的。

关键词:S.797敦煌古戒本;文字;词汇;译者;语言风格

英藏S.797《十诵比丘戒本》(以下简称“古戒本”),是年代较早且有确切纪年的敦煌写本,其写经题记明确提到“建初元年”,表明它的抄写时代不会晚于西凉建初元年(405)。在敦煌文献中,该古戒本还有BD6197、P.4505、S.5738、贞松堂2号、成贤斋1号、浙敦112号、S.4636等多个版本,其中大多残缺,S.797戒本是最为完整的[1](P110-114)。日本学者矢吹庆辉的《鸣沙余韵·解说篇》[2](P123),西本龙山的《国译一切经·律部十九·解题》[3](P12)、《四分律比丘戒本讲赞》[4](P95),平川彰的《律藏の研究》[5],国内学者刘丹的《敦煌汉文律典研究——以〈十诵律〉为中心》[1]等,均对该古戒本进行了研究。这些学者一致认为,S.797古戒本属于十诵律系统。作为南北朝早期的敦煌写本,古戒本中的字词颇有研究价值,目前学界对此关注较少。同时,古戒本的译者与风格也存在一定争议。有鉴于此,本文拟从语言学角度出发,对这些问题加以探讨。

需要说明的是,S.797、P.4505等敦煌戒本的录文及文字图片,均是笔者依据国际敦煌网站IDP图片整理而成的。本文引文凡是出自《大正新修大藏经》的,均用大写字母T表示;其中,T后数字表示册数,P后数字表示页码,a、b、c分别表示上、中、下栏。

一、敦煌古戒本的字词价值

我们首先对S.797敦煌古戒本的字词价值进行考察。从语言学角度来看,古戒本中的一些文字,有助于厘清文字发展的脉络;同时,它还保存了一些未见于传世文献的字词,可以弥补古代字书之不足。

(一)厘清文字发展脉络

在S.797敦煌古戒本中,一些文字具有鲜明的时代特色,可以为我们提供文字演变的历史线索,有助于厘清文字发展的脉络。

1.【】

若比丘于外乞帛(白)毳用作衣,尼萨祈波失提。若比丘乞黑毳用作衣,尼萨祈波失提。若比丘乞帛(白)黑毳及种种毳用作衣,尼萨祈波失提。

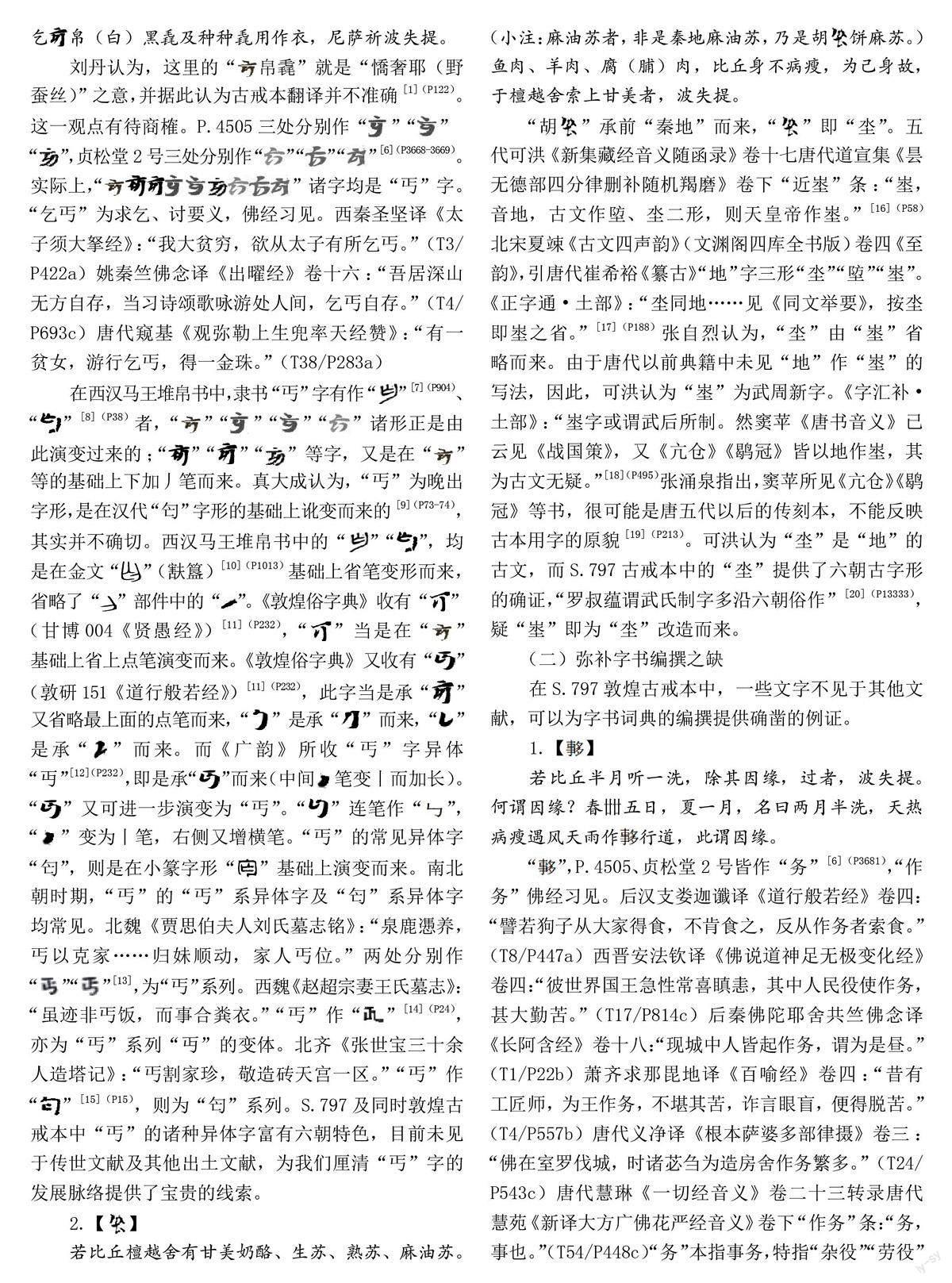

刘丹认为,这里的“帛毳”就是“憍奢耶(野蚕丝)”之意,并据此认为古戒本翻译并不准确[1](P122)。这一观点有待商榷。P.4505三处分别作“”“”

“”,贞松堂2号三处分别作“”“”“”[6](P3668-3669)。实际上,“”诸字均是“丐”字。“乞丐”为求乞、讨要义,佛经习见。西秦圣坚译《太子须大拏经》:“我大贫穷,欲从太子有所乞丐。”(T3/P422a)姚秦竺佛念译《出曜经》卷十六:“吾居深山无方自存,当习诗颂歌咏游处人间,乞丐自存。”(T4/P693c)唐代窥基《观弥勒上生兜率天经赞》:“有一贫女,游行乞丐,得一金珠。”(T38/P283a)

在西汉马王堆帛书中,隶书“丐”字有作“”[7](P904)、“”[8](P38)者,“”“”“”“”诸形正是由此演变过来的;“”“”“”等字,又是在“”等的基础上下加丿笔而来。真大成认为,“丐”为晚出字形,是在汉代“匄”字形的基础上讹变而来的[9](P73-74),其实并不确切。西汉马王堆帛书中的“”“”,均是在金文“”(㝬簋)[10](P1013)基础上省笔变形而来,省略了“”部件中的“”。《敦煌俗字典》收有“”

(甘博004《贤愚经》)[11](P232),“”当是在“”基础上省上点笔演变而来。《敦煌俗字典》又收有“”

(敦研151《道行般若经》)[11](P232),此字当是承“”

又省略最上面的点笔而来,“”是承“”而来,“”

是承“”而来。而《广韵》所收“丐”字异体

“丏”[12](P232),即是承“”而来(中间笔变丨而加长)。“”又可进一步演变为“丐”。“”连笔作“”,“”变为丨笔,右侧又增横笔。“丐”的常见异体字“匄”,则是在小篆字形“”基础上演变而来。南北朝时期,“丐”的“丐”系异体字及“匄”系异体字均常见。北魏《贾思伯夫人劉氏墓志铭》:“泉鹿慿养,丐以克家……归妹顺动,家人丐位。”两处分别作

“”“”[13],为“丐”系列。西魏《赵超宗妻王氏墓志》:“虽迹非丐饭,而事合粪衣。”“丐”作“”[14](P24),亦为“丐”系列“丏”的变体。北齐《张世宝三十余人造塔记》:“丐割家珍,敬造砖天宫一区。”“丐”作“”[15](P15),则为“匄”系列。S.797及同时敦煌古戒本中“丐”的诸种异体字富有六朝特色,目前未见于传世文献及其他出土文献,为我们厘清“丐”字的发展脉络提供了宝贵的线索。

2.【】

若比丘檀越舍有甘美奶酪、生苏、熟苏、麻油苏。(小注:麻油苏者,非是秦地麻油苏,乃是胡饼麻苏。)鱼肉、羊肉、腐(脯)肉,比丘身不病瘦,为己身故,于檀越舍索上甘美者,波失提。

“胡”承前“秦地”而来,“”即“坔”。五代可洪《新集藏经音义随函录》卷十七唐代道宣集《昙无德部四分律删补随机羯磨》卷下“近埊”条:“埊,音地,古文作埅、坔二形,则天皇帝作埊。”[16](P58)北宋夏竦《古文四声韵》(文渊阁四库全书版)卷四《至韵》,引唐代崔希裕《纂古》“地”字三形“坔”“埅”“埊”。《正字通·土部》:“坔同地……见《同文举要》,按坔即埊之省。”[17](P188)张自烈认为,“坔”由“埊”省略而来。由于唐代以前典籍中未见“地”作“埊”的写法,因此,可洪认为“埊”为武周新字。《字汇补·土部》:“埊字或谓武后所制。然窦苹《唐书音义》已云见《战国策》,又《亢仓》《鹖冠》皆以地作埊,其为古文无疑。”[18](P495)张涌泉指出,窦苹所见《亢仓》《鹖冠》等书,很可能是唐五代以后的传刻本,不能反映古本用字的原貌[19](P213)。可洪认为“坔”是“地”的古文,而S.797古戒本中的“坔”提供了六朝古字形的确证,“罗叔蕴谓武氏制字多沿六朝俗作”[20](P13333),疑“埊”即为“坔”改造而来。

(二)弥补字书编撰之缺

在S.797敦煌古戒本中,一些文字不见于其他文献,可以为字书词典的编撰提供确凿的例证。

1.【】

若比丘半月听一洗,除其因缘,过者,波失提。何谓因缘?春五日,夏一月,名曰两月半洗,天热病瘦遇风天雨作行道,此谓因缘。

“”,P.4505、贞松堂2号皆作“务”[6](P3681),“作务”佛经习见。后汉支娄迦谶译《道行般若经》卷四:“譬若狗子从大家得食,不肯食之,反从作务者索食。”(T8/P447a)西晋安法钦译《佛说道神足无极变化经》卷四:“彼世界国王急性常喜瞋恚,其中人民役使作务,甚大勤苦。”(T17/P814c)后秦佛陀耶舍共竺佛念译《长阿含经》卷十八:“现城中人皆起作务,谓为是昼。”(T1/P22b)萧齐求那毘地译《百喻经》卷四:“昔有工匠师,为王作务,不堪其苦,诈言眼盲,便得脱苦。”(T4/P557b)唐代义净译《根本萨婆多部律摄》卷三:“佛在室罗伐城,时诸苾刍为造房舍作务繁多。”(T24/P543c)唐代慧琳《一切经音义》卷二十三转录唐代慧苑《新译大方广佛花严经音义》卷下“作务”条:“务,事也。”(T54/P448c)“务”本指事务,特指“杂役”“劳役”等。唐代湛然《法华玄义释签》卷二:“菩萨利他譬如作务,务者,运役也。”(T33/P823b)宋代元照《四分律行事钞资持记》卷下:“‘曳’谓拕曳,‘上风避’者恐尘坌故,‘泥棘’谓泥涂、棘刺,《治禅病经》即明大衣不许作务(此经开忏重苦役,‘观像’即北教中取相忏也)。”(T40/P365c)因“务”可表示杂役众多,故为“务”另造“”字,从事、从多会意。“”字未见于其他文献,《敦煌俗字典》及与敦煌文献有关的大型字典也未予收录。此外,上文谈到的古戒本中的“丐”的诸种异体字,《敦煌俗字典》等辞书亦未收录。

(三)保存了一批特殊词语

S.797敦煌古戒本保存了一批未见于传世文献的特殊词语,这些词语不仅颇具时代特色,为中古汉语词汇研究提供了珍贵的第一手资料,而且可以为相关词典的编撰、修订提供必要的书证。

1.【帝罗苏】【白流蜜】

若比丘身有病瘦,佛世尊听服四种味,何谓四种?一者苏,二者帝罗苏,三者白流蜜,四者黑石蜜。若病之时,听一过受,应七日服,过七日者,尼萨祈波失提。

南朝宋佛陀什等译《弥沙塞五分戒本》:“若比丘,病得服四种,酥,油,蜜,石蜜,一受乃至七日,若过,尼萨耆波逸提。”(T22/P196c)根据大正藏的注释,这里的“酥,油,蜜,石蜜”,分别对应巴利语“Sappi,Tela,Madhu,Phāṇita”(T22/P196c);在古戒本中,则分别对应“苏(酥),帝罗苏(酥),白流蜜,黑石蜜”。在《巴英辞典》中,“sappi”的解释是“clarified butter,ghee”[21](Part VIII,P139),即印度酥油,它是一种通过煮沸黄油、去除残渣而制成的澄清黄油。“tela”则有两个义项,第一个义项是“sesamum--oil(prepared from tila seeds),oil in general”,为芝麻油或油的总称;第二个义项是“sappi”[21](Part IV,P141),也就是特指酥油。在“Sappi,Tela,Madhu,Phāṇita”这一并列式语句中,“Sappi”应指“酥油”,“Tela”应特指芝麻油,传世佛经中一般均译作“麻油”或“油”。在姚秦竺佛念等译《鼻奈耶》卷六中,四种药物作:“酥,麻油,蜜,黑石蜜”(T24/P878c);在鸠摩罗什等人翻译的《十诵律比丘戒本》(以下称“传世戒本”)中,四種药物作:“酥,油,蜜,石蜜”(T23/P474a);《十诵律》卷八亦作:“酥,油,蜜,石蜜”(T23/P61a)。西晋法立共法炬译《大楼炭经》卷五:“诸所有美味,酥,麻油,蜜,石蜜,诸所有皆灭。”(T1/P302a)姚秦佛陀耶舍共竺佛念译《长阿含经》卷十二:“我所制药,若大小便,酥,油,蜜,黑石蜜。”(T1/P74c)总的来看,传世佛经的翻译是比较贴切的。古戒本把“Tela”译为“帝罗苏(酥)”,其实是将“Tela”归入“酥”类,这并不准确。平川彰指出,敦煌古戒本属于古译时期[5](P192),

“帝罗苏(酥)”这一译语也反映出早期佛经翻译的主要特点:直白、生涩。古戒本中的“白流蜜”,即是蜂蜜,因其固体蔗糖称作“黑石蜜”,因此,它也被称为“白流蜜”。萧齐僧伽跋陀罗译《善见律毘婆沙》卷十七:“伽尼者,此是Madhu,蜜也。”“广州土境有黑石蜜者,是甘蔗糖,坚强如石,是名Phāṇita,石蜜。”(T24/P795b)“白流蜜”的说法也仅见于敦煌古戒本。

2.【相耆】

若比丘以手掘他掖下相耆易戏,波失提。

传世戒本对应条目作:“若比丘指痛挃,波夜提。”此戒实际上就是“击攊戒”。《十诵律》卷十六:“佛在王舍城,尔时十七群比丘中,有一白衣小儿,憙笑,时十七群比丘以憙笑故,用指击攊,小儿多笑乃至气绝……佛言……若比丘以指击攊他者,波逸提。”(T23/P112a-b)宋代元照《四分律行事钞资持记》卷中“击攊戒”五十三:“佛在舍卫,六群中一人击枥十七群中一人几死,因制。戒名者,古谓以手于腋下捵弄令痒。”(T40/P323a)“击攊”即“击刺”义。《集韵·锡韵》:“擽、攊,《博雅》:‘击也。’或从历。”[22](P752)“耆”本字当为“榰”(搘)。“榰”的本义为柱脚。《说文解字·木部》:“榰,柱砥。古用木,今以石。”朱骏声《说文通训定声》:“楮,柱底也……今以石,苏俗谓之柱磉石。”[23](P584)引申为拄、支撑义。《尔雅·释言》:“榰,柱也。”郭璞注:“相榰柱。”[24](P2584)清代段玉裁《说文解字注》:“磉在柱下而柱可立,因引伸为凡支拄、拄塞之称。”[25](P254)《太平广记》卷三百七十四引《玉笥山録》:“偶入郁木山下,见两座青石,榰一条白玉梁于岩下。”[26](P195)“榰”换旁则作“搘”。唐代陆徳明《经典释文》卷二十九《尔雅音义上·释言第二》:“搘,拄也。”注:“音枝,《说文》作榰。”[27](P624)由“支撑”义而引申为“抵住”“抵牾”“冲撞”义。唐代圆晖《俱舍论颂疏论本》卷十六:“如屠羊者,将行杀时,先发杀心,从床而起,执持价直,趣卖羊廛,搘触羊身,酬价捉取,牵还养饴,将入屠坊。”(T41/P908a)“搘触羊身”是指屠羊之人用手抵住、触碰到羊的身体。《明史·周士朴传》:“士朴性刚果,不能委蛇随俗,尤好与中官相搘柱,深为魏忠贤所恶。”[28](P4505)“搘柱”即抵牾、冲突义。“相耆(搘)”即相抵住、触碰,与“击刺”义大致相当。《龙龛手镜·手部》:“搘(俗),支、耆二音。”[29](P208)“搘”有一音与“耆”同,故借“耆”为之。

3.【发置】

若比丘在郡县聚(土部)落中饮食、坐起、行步、进止、举动、发置与俗无异,聚(土)人轻慢,尽共闻知,贤比丘即当谏之,汝于此聚举动发置不?

“发置”与“坐起、行步、进止、举动”的意义和构成类似。“发”有离开、出发义。《广雅·释诂二》:“发,去也。”[30](P52)《玉篇·弓部》:“发,进也,行

也。”[31](P314)“置”为安置、置身义。《玉篇·网部》:“置,安置。”[31](P298)

4.【牛扫】

有若比丘无病,于露地燃火自炙,用草木麸、牛扫及诸畜粪,若自燃,教他人燃,波失提。

东晋以后的佛经及其他文献习见“粪扫”一词。东晋僧伽提婆译《中阿含经》卷八:“我持粪扫衣来八十年,未曾忆受居士衣。”(T1/P475b)这里的“粪扫衣”就是百衲衣,即摭取被舍弃于粪尘中的破衣碎布,洗涤后作成的袈裟。南朝梁宗懔《荆楚岁时记》:“正月一日……以钱贯系杖脚,回以投粪扫上,云令如愿。”隋代杜公瞻注:“今北人正月十五日夜立于粪扫边,令人执杖打粪堆,云云,以答假痛,意者亦为如愿故事耳。”[32](P21)“粪扫”指粪便、打扫出来的垃圾等。“牛扫”与“粪扫”类似,当指牛粪。姚秦竺佛念等译《鼻奈耶》卷九:“若比丘不病于露地聚薪草牛屎糠树叶然火,若自然,教他然者,堕。”(T24/P888a)传世戒本:“若比丘,无病欲露地自炙,若草木牛屎粪扫,若自烧若使人烧,波夜提。”(T24/P888a)对应处都作“牛屎”。

上述“相耆(搘)”“发置”“牛扫”等词语,亦仅见于古戒本中。

二、从语言的角度考察敦煌古戒本译者问题

关于S.797敦煌古戒本的身份问题,目前主要有四种观点:第一,西本龙山认为,敦煌古戒本是“昙摩持本”或“竺法护本”[3](P12)、[4](P95)。第二,《英国国家图书馆藏敦煌遗书》认为,该卷是昙摩持共竺佛念译本[33](P1)。第三,平川彰认为,敦煌古戒本不是昙摩持本,而是在昙摩持本出现前就在当时盛行于世的某种戒本。作者指出:“众学法一百零七条的律,为十诵广律及道安、竺昙无兰时期盛行于世的戒。”[5](P172)“这个戒本得自武遂的法潜,竺昙无兰说,这得自庐山的竺僧舒,因此一般认为,这个戒本流传得相当广……即使视作也盛行于敦煌,也不无可能。”[5](P173)第四,刘丹认为,敦煌戒本与昙摩持本联系密切,并带有子注,应为竺昙无兰本的传本,不过,在传抄过程中,子注被陆续删去了[1](P133-135)。

在上述四家中,有三家都倾向于敦煌古戒本与昙摩持的十诵比丘戒本有关,只有平川彰认为古戒本不是昙摩持本。我们认同平川彰的观点,理由有三:

首先,两本的众学法条数不合,昙摩持本的众学法有110条,敦煌古戒本有108条。

其次,竺昙无兰在进行三部合译时,是以昙摩持的本子作底本的,其中也提到几条昙摩持本的戒律。《出三藏记集》卷十一载竺昙无兰《大比丘二百六十戒三部合异·序》:“九十事中多参错,事不相对,复徙就二百六十者,令事类相对。亦时有不相似者,‘重饭食,无余因缘,堕’,应对‘重饭不属人言不足’。此除因缘事,与别请并,故以对别请。此一戒在‘重饭’,一戒在‘别请’,亦为有余缘则得重饭,亦得越次受请也。”(T55/P81a)此处的“二百六十戒本”就是昙摩持本。屈大成认为:“按二百五十戒本‘重饭食,无余因缘,堕’一条,跟二百六十戒本‘重饭’条相对应。‘不属人言’意为非世人的说话,即这条确为佛陀所制。”[34](P368)这种理解很有问题,十诵律戒本中的戒条基本均为佛陀制定,为什么要将这条拿出来单说呢?陈志远指出,“重饭戒”对应传世戒本的31条:“若比丘,数数食,波夜提,除因缘,因缘者,病时布施衣时,是名因缘”[35](P109),但“重饭不属人言不足”具体为何意,作者并未解释。《十诵律》卷十二对此条的相关叙述为:“佛以是语问诸比丘:‘饮食多美僧饱满不?’诸比丘言:‘饮食多美众僧饱满。’以是事向佛广说,佛以是事及先因缘集比丘僧,种种因缘诃责诸比丘,云何名比丘,数数食,种种因缘诃已,语诸比丘,以十利故,与比丘结戒,从今是戒应如是说,若比丘数数食,波逸提。数数者,食已更食……若比丘数数食,波逸提,除时,时者病时施衣时。”(T23/P88c)从《十诵律》来看,“重饭不属人言不足”,当断句为“重饭,不属(嘱)人言不足”。据《十诵律》的解释,前面有佛祖与诸比丘之间关于是否吃饱的问答语,而“数数食”即是“食已更食(吃饱了再吃)”。“重饭,不属(嘱)人言不足”,即不告诉别人自己没吃饱,就又再次吃饭,与“数数食”戒正向对应。在敦煌古戒本中,此戒作:“若比丘晨朝受小食,无因缘者,波失提。何谓因缘?若身有病瘦,若趣时急成衣,是谓因缘。”从《十诵律》来看,佛陀制定这条戒律的原因是:在维耶离国节日的前一天,众比丘接受了维耶离国大臣到家中吃饭的邀请;由于第二天是节日,比丘们在早上吃了许多“猪肉干糒”,到维耶离国大臣家吃正餐时已吃不下饭,佛陀于是制定了这条规矩。古戒本中提到的小食,正是在正午正餐之前所吃的饭;此书规定禁止“晨朝受小食”,应该也是避免重食(数数食)。虽然可以认定为同一条戒律,但是古戒本的叙述与昙摩持本的叙述“重饭,不属人言不足”差异较大,这种差异不太可能是因翻译而造成的,而是来自底本的规定不同。

又竺昙无兰《大比丘二百六十戒三部合异·序》:“三十事中第二十一,二百五十者云:‘长钵过十日,舍堕。’续言:‘是比丘当持此钵,与比丘僧。’二十二,二百六十者云:‘钵破缀齐五,更未得新钵,故者当归众僧。’推其理旨,宜如二百五十者,在‘长钵’后事与‘破钵’并者为重长也。余以‘长钵’后事注于‘破钵’下,以子从母故也。”(T55/P81a)竺昙无兰合本中,将“长钵”条的后半部分“是比丘当持此钵,与比丘僧”移到了“破钵”条之下。昙摩持“二百六十条戒”之“钵破缀齐五,更未得新,故者当归众僧”,从意思上看是钵破滿五缀,要把原来的旧钵归还到僧团当中。这与《鼻奈耶》的表述极为相似。姚秦竺佛念等译《鼻奈耶》卷六:“若比丘恒自食钵破为五分缀用,若更求好者,舍堕,比丘得新钵,当持故者还比丘僧,比丘僧持新者,授此比丘,终身持坏乃止。”(T24/P877c)古戒本22条云:“若比丘自知应受钵未满五缀,更求新钵,尼萨祈波失提。比丘当持新钵,诣僧中用奉僧,若各自足,无有须者。此是长钵,着僧藏中,是正法限。”这里的表述则是钵破未满五缀,得新钵,当持新钵奉僧,而非旧钵。贞松堂2号第22条下有子注:“持所出,持故者奉僧。”可能是注者注意到古戒本与其他版本的叙述不一致,所以才采用这样的注释予以说明。

最后,刘丹认为古戒本来源于昙摩持本一个主要证据是,昙摩持本是昙摩持执胡本、竺佛念翻译为汉文,古戒本与竺佛念共享类似的翻译名词。不过,从同为十诵系统且同有竺佛念参与的《鼻奈耶》来看,它们在翻译名词上的共性并不明显。具体如表1所示:

需要说明的是,表1主要是列出了传世戒本、敦煌古戒本中的音译(或音义兼译)词语。《鼻奈耶》由于是广律,内容要比戒本丰富得多,因此,表1中并没有把该书中的音译(或音义兼译)词语全部列出,只列出与传世戒本、古戒本相对应的部分。同时,一些使用频率极高的共有词语,如比丘、佛、沙门等,并未统计在内。

从表1来看,敦煌古戒本与《鼻奈耶》相同而与《传世戒本》不同的译法,主要有“波罗移”“阿尼竭”“尼师檀”“泥洹僧”“由延”等,其中,“阿尼竭”“泥洹僧”,传世戒本均采用了意译的方式。《鼻奈耶》中的“优婆塞”“婆罗门”“僧迦婆施沙”“毘(同毗)尼”等的翻译,则又与传世戒本一致,而与古戒本不同。除了“钵”“沙弥”“沙弥尼”“如来”等四者全同之外,其余的古戒本译语与《鼻奈耶》的翻译方式均不一样,像“楗他车”与“犍车陀”,“浴布、雍身浴巾”与“遮雨舍赖、雨被布”,“阿览”与“阿练儿”等,均差别较大。可以看出,《鼻奈耶》与古戒本在翻译上的不同,不可能仅仅是由于底本不同而造成的,最大可能仍是由于两本出自不同的翻译者。

竺昙无兰的十诵戒本,《出三藏记集》题为《大比丘二百六十戒三部合异》,明确其戒条为二百六十条,众学法为一百一十条。它是以昙摩持的本子为底本的,内容上应与昙摩持本差异不大,因此,敦煌古戒本是竺昙无兰传本的可能性也不大。翻译佛经带小注是当时佛经的普遍做法,《十诵律》《鼻奈耶》等都有小注。

同时,敦煌古戒本也不大可能是竺法护的《诫具经》,两者在译语名称上差异较大。具体如表2所示:

表2 古戒本与竺法护佛经译语对照

据《大正藏》校勘记,《出三藏记集》宋、元、明三本记载《诫具经》为“永兴二年二月七日出”(T55/P9b),《大正藏》本缺失此语。《出三藏记集》卷十三云:“后值惠帝西幸长安,关中萧条,百姓流移,(法)护与门徒避地东下,至昆池遘疾,卒,春秋七十有八。”(T55/P98a)晋惠帝西行长安发生在永兴元年(304),《诫具经》的翻译年代为永兴二年(305),为竺法护避乱东下途中所译。据《出三藏记集》卷二记载,竺法护在避乱途中所译的《诫具经》《决道俗经》《戒王经》《比丘尼戒经》等,均未流传到僧祐时代(T55/P9b)。考虑到当时战乱频仍的现实环境,《诫具经》等传到敦煌的可能性也不大。

平川彰认为,敦煌古戒本是在昙摩持本出现前就盛行于世的某种戒本,而这样的戒本法潜或僧舒都曾经拥有过。不过,僧舒的戒本在竺昙无兰作三部合译时曾经用到,总戒条数有250条,与敦煌戒本总戒数258条不同。法潜本则是把众学法和七灭诤法放在一起,总共才有107条[1](P121),与敦煌古戒本仅众学法就有108条也不相同。总之,敦煌古戒本的译者可能已经失传,其身份有待进一步研究。

三、敦煌古戒本的语言风格

平川彰认为,敦煌本戒经的译文十分晦涩,原因之一是“与旧译不同的译语也随处可见”[5](P712)。就翻译名词来看,表1中曾列举了古戒本中的42个音译名词,有些音译词语确实不好理解,原因正如平川彰所言,敦煌古戒本出自古译时期,很多词语的翻译与后世的常见形式不同。客观地说,这些音译名词应是采用了当时的主流翻译方式,也能够为时人所接受,如七佛偈所记载的佛的诸种名称,在传世佛经中均沿用下来。

从内容上看,敦煌古戒本与传世戒本互有详略。道安曾评价说:“慊其(昙摩持本)丁宁,文多反复”(T55/P80b),实际上,古戒本的语言整体上要比传世戒本更为简洁。如古戒本波罗移第3条:“若比丘自手杀伤人命,授人持刀,教人自杀,叹死恶活,常怀杀意,若干方便,欲务成杀,如是者波罗移。”它所对应的传世戒本第3条作:“若比丘,若人若似人,故自手夺命,若自持刀与,若教人持与,若教死若赞死,若如是语,咄人用恶活为死胜生,随彼心乐死,种种因缘教死赞死,是人因是事死,是比丘得波罗夷罪。不应共事。”与“咄人用恶活为死胜生”相比,“叹死恶活”显然要简练得多。古戒本十三僧残法第2条:“若比丘乱意起手触女人处、身体,第一僧迦卫尸沙。”在传世戒本中作:“若比丘,淫乱变心,与女人身共合,若捉手,若捉臂,若捉发,若捉一一身分,若上若下摩着细滑。”古戒本中“手触女人处、身体”的表达,在传世戒本中则分述为“若捉手,若捉臂,若捉发,若捉一一身分,若上若下摩着细滑”,其铺陈更为繁富,描摹更为细腻。

同时,与传世戒本相比,敦煌古戒本在翻译上也更加尊循汉语的习惯。如传世戒本云:“若比丘,残宿食食波夜提”,这里的“残宿食”是指留存过夜的食物。南朝宋佛陀什共竺道生等譯《五分律》:“已受之食留之经宿,名为残宿食。”(T22/P54b)按照汉语表达习惯,译作“食残宿食”无疑更为顺畅,《五分律》即作“食残宿食”(T22/P54b)。由于梵语属于SOV型语言,受此影响,传世戒本则译为“残宿食食”。与之相比,古戒本这里译作“若比丘留食经宿食之”,显然也更符合汉语的表达习惯。

总体上看,S.797敦煌古戒本的语言风格是明白晓畅而不是晦涩难懂的,因此,古戒本才会在鸠摩罗什本传入之前在敦煌一带广泛流行。

四、余论

最后,再补充说明一下《十诵比丘戒本》的相关问题。南朝梁释僧祐《出三藏记集》卷二云:“《决定毘尼经》一卷(一名《破坏一切心识》),右一部,凡一卷。《众录》并云‘于凉州炖煌出’,未审译经人名。传云‘晋世出’,未详何帝时。”(T55/P12a)从这一记载来看,晋代敦煌地区确实存在着一些不知译者与确切时代的佛经版本。英藏S.797《十诵比丘戒本》题记云:“建初元年岁在乙巳十二月五日戌时,比丘德祐于敦煌城南受具戒。和上僧法性,戒师宝慧,教师惠颖。时同戒场者,道辅、惠御等十二人。到夏安居,写到(此)戒讽之,趣成,具拙字而已,手拙用愧。见者但念其义,莫笑其字也。故记之。”题记中所提到的“建初元年”,距离翻译《决定毘尼经》的“晋世”并不太远,这时也可能会存在着“未审译经人名”的现象。敦煌位于古代中国通往西域、中亚和欧洲的交通要道上,是古丝绸之路的枢纽城市和商贸文化重镇,亦成为中外各族文化交往、交流、交融的地方,各种宗教尤其是佛教十分盛行,因此,《十诵比丘戒本》流行于敦煌一带,是十分正常的。由于诸种原因,这一戒本后来并未传入内地,所以差不多同时代的道安未曾看到,南朝梁僧祐在《出三藏记集》中也未提及。

参考文献:

[1]刘丹.敦煌汉文律典研究——以《十诵律》为中心[D].杭州:浙江大学博士学位论文,2021.

[2][日]矢吹庆辉.鸣沙余韵[M].东京:岩波书店,1933.

[3][日]西本龙山.根本说一切有部毗奈耶解题[A].[日]岩野真雄.国译一切经·律部十九[C].东京:大东出版社,1933.

[4][日]西本龙山.四分律比丘戒本讲赞[M].京都:大谷大学内安居事务所,1955.

[5][日]平川彰.律藏の研究[A].[日]平川彰.平川彰著作集(第九卷)[C].东京:日本春秋社,1999.

[6]罗振玉.魏晋间书残律三种[A].罗振玉.罗雪堂先生全集三编(第九册)[C].台北:台湾大通书局,1973.

[7]汉语大字典字形组.秦汉魏晋篆隶字形表[M].成都:四川辞书出版社,1985.

[8]禚效锋.中国书法简帛字典[Z].长春:吉林文史出版社,2014.

[9]真大成.中古文献异文的语言学考察:以文字、词语为中心[M].上海:上海教育出版社,2020.

[10]古文字诂林编纂委员会.古文字诂林(第九册)[M].上海:上海教育出版社,2004.

[11]黄征.敦煌俗字典(第二版)[Z].上海:上海教育出版社,2019.

[12][宋]陳彭年,等.宋本广韵·永禄本韵镜[M].南京:江苏教育出版社,2002.

[13]寿光县博物馆.山东寿光北魏贾思伯墓[J].文物,1992,(8).

[14]西安碑林博物馆.西安碑林博物馆新藏墓志汇编(上册)[M].北京:线装书局,2007.

[15]北京图书馆金石组.北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编(第7册)[M].郑州:中州古籍出版社,1989.

[16][五代]可洪.新集藏经音义随函录[A].中华大藏经编辑局.中华大藏经(汉文部分):第60册[C].北京:中华书局,1993.

[17][明]张自烈编,[清]廖文英补.正字通[M].北京:中国工人出版社,1996.

[18][清]吴任臣.字汇补[A].续修四库全书:第233册[C].上海:上海古籍出版社,2002.

[19]张涌泉.敦煌写卷武周新字疏证[A].中国文字学会《中国文字学报》编辑部.中国文字学报(第七辑)[C].北京:商务印书馆,2017.

[20][清]杨绍廉.金石文字辨异补编[A].新文丰出版公司编辑部.石刻史料新编(第二辑第十八册)[C].台北:新文丰出版公司,1986.

[21]Rhys Davids,T.W. & Stede,W.The Pali Text Society’s Pali-English Dictionary[Z].Oxford:The Pali Text Society,1925.

[22][宋]丁度,等.集韵[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[23][清]朱骏声.说文通训定声[M].武汉:武汉市古籍书店,1983.

[24][清]阮元校刻.十三经注疏[M].扬州:江苏广陵古籍刻印社,1995.

[25][汉]许慎撰,[清]段玉裁注.说文解字注[M].杭州:浙江古籍出版社,2002.

[26][宋]李昉,等.太平广记[A].四库提要著录丛书:子部第113-115册[C].北京:北京出版社,2010.

[27][唐]陆德明.经典释文[M].张一弓点校.上海:上海古籍出版社,2012.

[28][清]张廷玉,等.明史[M].长春:吉林人民出版社,2005.

[29][辽]释行均.龙龛手镜(高丽本)[M].北京:中华书局,2006.

[30][清]王念孙.广雅疏证[A].续修四库全书:第191册[C].上海:上海古籍出版社,2002.

[31][宋]陈彭年,等.宋本玉篇[M].北京:北京市中国书店,1983.

[32][南朝梁]宗懔著,谭麟译注.荆楚岁时记译注[M].武汉:湖北人民出版社,1985.

[33]上海师范大学,英国国家图书馆.英国国家图书馆藏敦煌遗书(第14册)[M].桂林:广西师范大学出版社,2013.

[34]屈大成.东晋汉僧戒律学探微[A].觉醒主编.觉群佛学(2009)[C].北京:宗教文化出版社,2010.

[35]陈志远.“合本子注”再检讨——早期佛典翻译史的独特方法[A].中山大学哲学系佛学研究中心.汉语佛学评论(第六辑)[C].上海:上海古籍出版社,2018.