赵景深先生旧藏宝卷研究

2023-09-27纪秋悦郑土有

纪秋悦 郑土有

(复旦大学 中文系,上海 200433)

宝卷是在宗教和民间信仰活动中按照一定仪轨念唱的说唱文本,兼具仪式性与文学性。上世纪20年代,顾颉刚先生在研究孟姜女故事流变的过程中使用宝卷文献,(1)1924至1925年,顾颉刚先生在《歌谣周刊》上发起并主持孟姜女故事的讨论,全文刊载了民国乙卯年(1915)岭南永裕谦刊本《孟姜仙女宝卷》。参见《歌谣周刊》(北京),“孟姜女故事研究专号”,1924年第69期至1925年第96期(分6次刊载);该研究亦收录于顾颉刚著,王煦华编:《孟姜女故事研究及其他》(上编),北京:商务印书馆,2017年,第3~126页。从民间文学角度关注到宝卷的研究价值,为宝卷研究之发轫。同一时期,郑振铎先生也开始搜集与研究宝卷,把宝卷列为中国文学史研究的新领域,《中国俗文学史》一书中对宝卷进行了专章讨论。(2)郑振铎:《中国俗文学史》,长沙:商务印书馆,1938年,第306~347页。郑振铎先生尤为注意宝卷文献的收藏,《西谛书目》中收录宝卷90余种,其中便包括珍本明初金碧抄本《目连救母出离地狱生天宝卷》。在郑振铎先生的影响下,国内学者逐渐开始重视宝卷文献的搜集、整理工作,使得大批宝卷珍本得以面世并保存下来,赵景深先生正是这批学者中的一员。

赵景深先生1902年生于浙江丽水,1930年始任复旦大学中文系教授,其在中国古代通俗小说、戏曲、曲艺、儿童文学等多方面颇有建树,亦是中国俗文学、民间文艺学和民俗学多学科的重要奠基者之一。其个人藏书数量甚巨,最完整时曾达到3万余册,后捐赠给复旦大学图书馆。赵景深的藏书标准与中国古代传统藏书家不同,他并未专注于收集经史子集类珍本,而以古人较少关注的戏曲、小说和民间流行的讲唱文学资料为收藏重点,(3)江巨荣:《赵景深先生的藏书》,《赵景深印象》,上海:学林出版社,2002年,第78~79页。其中便囊括了大量珍贵的宝卷文献。由于赵景深先生的研究以戏曲、小说、弹词和大鼓见长,相较而言宝卷并非其研究重点,(4)虽然赵景深先生并未对宝卷展开深入研究,但笔者注意到其学术历程中至少有两次涉及宝卷研究范畴:其一是先生在《民间文艺概论》一书中指出宝卷与弹词、鼓词具有“有唱有白,又不是戏剧”的特殊性质,他将民间文艺分为“诗歌、曲艺、小说、戏剧、断片、艺术”六大类,其中“宣讲(宝卷)”属于“曲艺”类下,表明了他对于宝卷分类的观点;其二是在讨论“目连救母”故事的流变中讨论到《目连三世宝卷》,注意到宝卷系统下的目连救母叙事与变文的差别。参见赵景深:《民间文艺概论》,上海:北新书局,1950年,第35~36页;赵景深:《目连救母的演变》,《赵景深文存》(上册),上海:上海古籍出版社,2016年,第466页。故现有研究多将赵景深先生的宝卷收藏置于其整体学术和藏书脉络下略加提及,鲜有关于其旧藏宝卷的专门性研究。(5)目前笔者所见对于赵景深宝卷的收藏较为深入的研究是凌一鸣的硕士学位论文《赵景深藏俗文学资料研究——以复旦大学图书馆藏线装本为中心》,此论文以赵景深藏书中的俗文学资料为研究对象,对赵藏宝卷中抄本、刻本、石印本的特点分别进行了概括,且举例介绍了《白蛇宝卷》和《五路宝卷》的版本特点。参见凌一鸣:《赵景深藏俗文学资料研究——以复旦大学图书馆藏线装本为中心》,复旦大学硕士学位论文,2012年,第9~13、26~27页。

在2021至2022年间,笔者对赵景深先生旧藏宝卷(后简称“赵藏宝卷”)进行了系统性整理,对这批宝卷文献的版本价值形成了更为具体、直观的认识。本文对赵景深先生的宝卷收藏与捐赠过程进行梳理,在文献整理的基础上,围绕赵藏宝卷的突出特点及文献价值进行探讨,并选取赵藏宝卷中的三种稀见版本,分别撰写“宝卷札记”,以此展现赵藏宝卷的具体情况。

一、 从“家藏”到“赵景深旧藏”: 赵景深先生的宝卷收藏与捐赠

关于赵景深先生宝卷收藏的渊源,多数学者将之归结于“时代潮流”与“前辈影响”两个方面。所谓“时代潮流”,乃五四运动后知识阶层对民间文艺、民间文学愈加关注的趋势,而“前辈影响”则主要指受到郑振铎先生收藏和研究宝卷的影响。近日,笔者在阅读赵景深先生哲嗣赵易林先生的回忆文章时,发现其中提到了赵景深先生幼年的一段经历,揭示出先生与宝卷结缘可能存在更早、更为个人化的因素。赵景深之母为宁波人,1911年先生随母回乡省亲,金梦麟公公常哼唱押韵的曲调哄其入睡,渐渐使其掌握了押韵的规律。根据赵易林先生的回忆:“金家还有一位老婆婆能唱宝卷,开头两句的调子是对的,但以后每两句就唱相同的调子,就走样了。父亲自己唱宝卷,后来也只能反复用相同调子。因此,父亲从小对‘讲唱文学’以及通俗韵文感到兴趣,除大鼓外,对宝卷、弹词、民歌民谣、叙事歌曲、诸宫调、小调直至地方戏等,都一一涉猎起来。”(6)赵易林:《赵景深先生年谱简编》,《赵景深印象》,第78~79页。赵易林:《赵景深与俗文学》,《赵景深的学术道路》,太原:山西古籍出版社,2004年,第100页。宣卷乃江浙地区民众日常生活中常见的民俗活动,而宁波更是“四明宣卷”盛行之区域。且清末民初,宁波当地刊印宝卷之风殊为盛行,诸如宁波学林堂书局、大酉山房、朱彬记书庄、林赓记书局等多家书坊均大量印行宝卷。童年时期的耳濡目染使得先生对说唱文学抱有天然之兴趣,亦对其之后大量收藏宝卷文献产生了重要影响。除此之外,今人多赞先生旧藏宝卷数量之多,却鲜有人知晓先生本人也会念唱宝卷,由此可见,这段回忆弥足珍贵。

赵景深先生开始收藏宝卷的具体年代已不可考,据其高足江巨荣先生《赵景深先生的藏书》一文可知,1930—1955年间应为赵氏文库建立的主要时期。(7)④ 《赵景深印象》,第76、77页。江先生将赵景深先生的藏书历程置于其学术兴趣的发展历程中进行讨论,结合部分藏书序跋提示的时间,大致勾勒出先生藏书的几个重要阶段,具有较高可信度,对于我们考察其宝卷收藏的大致时段也具有重要参考价值。1925年赵景深先生定居上海,其学术兴趣主要集中于新文学和外国文学方面,故这一时期的藏书以新文学、外国文学作品及理论著作为主。1930年,赵景深先生受聘为复旦大学教授,主授元明清文学和民间文学类课程,同年兼任北新书局总编,这一时期其研究旨趣转向古典戏曲与通俗文学,其藏书偏好也向俗文学方面倾斜,大部分宝卷亦正是在这一时期陆续进入赵氏文库。1956年后,随着“公私合营”推进,版本价值较高的古籍多进入公立图书馆,故江先生认为虽然1956年后赵景深先生购入了大量古籍影印本、整理本及一些研究性著作,但从版本文献价值上看,1956年后已经是赵氏文库发展的尾声了。(8)④ 《赵景深印象》,第76、77页。对于其收藏的大量宝卷,赵易林先生曾在赵景深先生的指导下编撰《家藏宝卷书目》,虽然此目为未出版稿本,亦无法得知此目编写的确切时间,但李世瑜先生1961年出版的《宝卷综录》中收录了此目中的全部宝卷书目,共160种,已涵盖赵景深先生旧藏宝卷的绝大部分,这也证明赵景深先生的宝卷收藏在上世纪60年代之前已基本完成。

笔者通过对赵藏宝卷的副文本进行分析,可知赵景深先生购入宝卷的渠道以书局和古旧书店为主。例如其收藏的清玛瑙经房刊本《雷峰宝卷全集》和民国八年(1919)玛瑙明台经房刻本《雪山宝卷全集》均出自上海佛学书局,宝卷卷尾钤印“佛学书局流通 上海静安寺后愚园路一五四号 电话三五五二四”;而清光绪三年(1877)杭城玛瑙寺明台经房刊本《目连宝卷全集》则购自北平孙氏修绠堂在上海所设之分号——温知书店,此卷封底所钤印“温知书店 上海广西北路279号”可以为证。除自行购入宝卷外,还有部分宝卷为友所赠,例如民国二年(1913)上海文益书局石印本《新刻黄糠宝卷》、民国上海惜阴书局石印本《绘图黄金印宝卷》、民国石印本《绘图四香缘宝卷》、民国二十一年(1932)《绘图黄梅宝卷》及民国二十五年(1936)宁波朱彬记书庄铅印本《绘图玉连环宝卷》的封面均钤“景唐藏书之印”,而宁波学林堂书局铅印本《菱花镜宝卷》内封亦钤此印,表明这些宝卷为丁景唐所赠。

新中国成立后,私家藏书时代基本结束,赵景深先生陆续将其旧藏宝卷捐赠给复旦大学图书馆,根据馆藏宝卷上题识和钤印的区别,能够判断出赵藏宝卷的捐赠主要分为两次进行。第一次捐赠时间为1955年9月,包括《达摩宝卷》《何仙姑宝卷》《真修宝卷》《刺心宝卷》《卖花宝卷》《金锁宝卷》《庞公宝卷》《希奇宝卷》《惜谷宝卷》九种,均为赵藏宝卷中有复本的刻本,(9)据赵易林先生所言,赵景深先生购书常购双份,其中一份是专供人借阅之用。参见赵易林口述,王岚整理:《赵景深与书二三事》,《档案春秋》2005年第11期。例如1955年入藏的《达摩宝卷》为浙省玛瑙经房刊本,赵景深先生共收藏了两个该版本的《达摩宝卷》,另一复本于先生去世后再次捐赠给复旦图书馆。1955年捐赠的这批宝卷均有新加褐色封面,墨书“赵景深先生赠送”“一九五五.九.三”字样,且宝卷卷端钤朱文长方印“复旦大学图书馆藏”(见图一)。第二次捐赠在1985年先生去世之后,其家人遵其遗愿,将其生前藏书捐赠给复旦大学图书馆和古籍整理研究所,其中就包括数量众多的宝卷,这批宝卷卷端钤朱文方印“赵景深藏书”(见图四)和陈巨来刻朱文长方印“复旦大学图书馆藏”(见图二),卷尾加盖白文长方印“赵景深藏书印”(见图五),少数版本卷首加盖朱文方印“复旦大学图书馆藏”(见图三),(10)就笔者整理所见,赵藏宝卷中的民国元年(1912)上海翼化堂善书局刊本《善才龙女宝卷》卷首同时钤“复旦大学图书馆藏”(印三)和“赵景深藏书”两印,且卷尾钤印“赵景深藏书印”。查考《赵景深先生赠书目录》,可知此卷亦为1985年捐赠。据赵易林先生在《父亲的书架》(续篇)一文中所言,“赵景深藏书”和“赵景深藏书印”均为其家人在先生去世不久后整理捐赠藏书之时加盖。据复旦大学图书馆1988年12月组织编写的《赵景深先生赠书目录(中文线装书部分)》可知,这批宝卷版本共202个,复旦图书馆将其分为善本26个、普本176个,其中包括抄本51个、刻本71个、石印本73个、铅印本7个。(11)复旦大学图书馆、复旦大学古籍整理研究所编:《赵景深先生赠书目录:中文线装部分》,上海:复旦大学图书馆,1988年,第16~18、135~152页。

图一

图二

图三

图四

图五

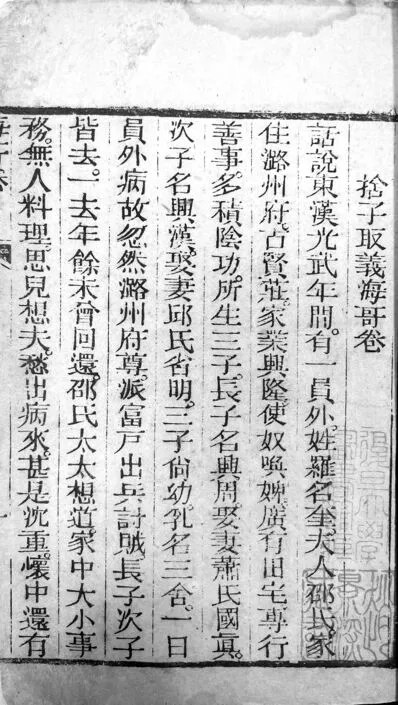

图六 赵景深旧藏清末刊本《舍子取义海哥宝卷》书影

图七 赵景深先生旧藏民国二十一年(1932) 吕万抄本《龙囊宝卷》书影

图八 赵景深先生旧藏民国二十五年(1936) 大观书局石印本《劝世二十四孝宝卷》书影

总体而言,赵藏宝卷经历了从私人收藏到公家收藏的历程。在传统的私人藏书时代,许多藏书家的个人藏书常秘不示人,赵景深先生则颇具公心,其在世时乐于将藏书出借,以促进知识传播与学术研究。正如赵景深先生自述:“我有这样一个想法:我自己年老多病,我所收集的书,应该发挥最大的用处。我常觉得,中年和青年的同行,他们精力更为充沛,我应当使他们能有更好的条件来完成他们的著作。”(12)赵景深:《自传及著作自述》,《读曲随笔》,上海:上海文艺出版社,1999年,第199页。1984年春,赵藏宝卷迎来了一位特殊的读者——日本学者矶部彰先生,矶部彰先生当年来到沪杭一带进行文献调查,到赵府拜访了赵景深、李希同夫妇,得以阅览赵藏宝卷。据赵易林先生回忆:“研究宝卷的日本学者前来要求拍摄父亲珍藏的几本宝卷,父亲就替他一一取出,连续数十分钟为他一页一页地掀翻,让他顺利地对准镜头逐一拍摄。”(13)赵易林:《赵景深》,《赵景深的学术道路》,太原:山西古籍出版社,2004年,第3~4页。后矶部彰先生在《东洋学集刊》上发表了《江南所见宝卷小说概要——赵家及び杭州の西游记関係文献を中心に》一文,以赵藏宝卷中《猢狲宝卷》《三藏宝卷》《翠莲宝卷》为例讨论“西游”题材相关的宝卷情况,并对《受生宝卷》《十王宝卷》《观音十二圆觉卷》《悉达太子宝卷全集》《新编妻党同恶报宝卷》《合同记宝卷》《玉连环宝卷》《刘香女宝卷》《大上寿宝卷》《十美图宝卷》《时运宝卷》等吴方言区流传的宝卷版本情况进行简要介绍。(14)矶部彰:《江南所见宝卷小说概要——赵家及び杭州の西游记関係文献を中心に》,《东洋学集刊》1984年第54号。这篇文章较早地关注到了赵藏宝卷的文献价值,一方面反映出矶部彰先生敏锐的学术眼光,另一方面亦得益于赵景深先生“开架有益”“藏以致用”的藏书态度。

二、 赵藏宝卷的特点及文献价值

赵藏宝卷以清代后期和民国时期的版本居多,其中既包含丰富的民间抄本宝卷,亦有大量晚清民初善书局刊行的刻本宝卷,以及民国各大书局发行的石印、铅印宝卷,宝卷的种类及版本均较为丰富。经整理,笔者认为赵藏宝卷具有以下几个突出的特点和文献价值。

(一) 珍本众多

赵藏宝卷中包含清道光二十七年(1847)毕涉江抄本《猢狲宝卷》、清末杏生抄本《大上寿卷》、民国二十一年(1932)年吕万抄本《龙囊宝卷》、清末刊本《舍子取义海哥宝卷》、民国二十五年(1936)大观书局石印本《劝世二十四孝宝卷》,此5种宝卷在车锡伦先生的《中国宝卷总目》中均只载赵先生所藏之一种,堪称稀见。赵藏宝卷中还收录了许多现存年代最早的宝卷版本,例如《总目》中共著录《金开宝卷》版本11个,而赵景深先生收藏的清道光元年(1821)余庆堂金氏抄本《金开宝卷》是其中年代最早的版本。除此之外,清咸丰四年(1854)王沭抄本《金牌宝卷》、清同治三年(1864)抄本《获福宝卷》、清同治四年(1865)浮悟居士(太原王氏)抄本《时运宝卷》、清光绪十年(1884)焦垌祥抄本《忤逆宝卷》、清末余庆堂金记抄本《劝和婆媳宝卷》、民国元年(1912)颖川镇记抄本《双凤宝卷》等均为《总目》所载诸卷年代最早之版本,具有相当重要的文献价值。

(二) 收藏范围兼及南北方流传的宝卷

赵藏宝卷以南方江浙吴方言区流传的宝卷为主,这和收藏者生平主要活动区域为吴方言区有关。例如江南地区盛行猛将崇拜,赵藏宝卷中便包括了清光绪十年(1884)抄本《刘猛将军》和民国十三年(1924)上海文益书局石印本《猛将宝卷》,两个版本的叙述框架基本相同,均讲述刘佛(或“刘佛寿”)幼年丧母,受晚娘虐待,后在外祖家放鹅、牛为生,偶获宝物后驱蝗有功被封为“猛将”后成神的经历,此为江南地区关于猛将身世的流行说法之一。赵景深先生亦收藏了民国二十六年(1937)金成章抄本《显映桥宝卷》,此卷以嘉庆十九年(1814)锡金大旱为背景,讲述身为地方精英的支凤不畏乡绅强势开显应桥以疏通南北水流的故事,为无锡地区广为流行的时事宝卷。

不过,在大量吴方言区流行的宝卷之外,不应忽视赵藏宝卷中亦包括了少部分北方宝卷。诸如赵景深先生收藏的孤本《舍子取义海哥宝卷》,卷中语言具有鲜明的北方方言特色,例如“我心想去到恁老娘家走走,那里叫他妗母们替我照顾几日孩子”,在北方方言中,“恁”意为你、您,“老娘”意为外婆,“妗母”即为舅母。赵藏宝卷中还包括多个版本的《还阳宝传》(又名《李翠莲捨金钗大转皇宫》《还魂宝卷》),其一为郑州聚文堂刊本,其二为清濬邑乔村姜明等捐资刊本,“濬邑乔村”为今河南浚县屯子镇乔村,此地明清以来多有民间秘密教派活动。《还阳宝传》是经过清末民间教团人士改编的宝卷,在北方地区殊为流行。

(三) 石印宝卷丰富

石印本丰富亦是赵藏宝卷的突出特点之一,赵藏宝卷中包含八十余部石印本宝卷,涵盖了上世纪初期上海及其周边地区书局出版的大部分石印宝卷。表明赵藏宝卷中近一半的宝卷均有石印本入藏,数量不可谓不多。据笔者梳理,赵藏石印本宝卷的出版商包括上海的文益书局、文元书局、惜阴书局、大观书局、燮记书庄、广记书局、宏大善书局、翼化堂善书局、姚文海书局和棋盘街文瑞楼书局,宁波的学林堂书局和朱彬记书局等。作为民国时期流行的通俗性读物,这些石印宝卷的内容或承袭经房通行本,或改编自民间精抄本,或对弹词、说唱等俗文学情节加以改编。这些石印宝卷在民国初年的书籍市场中风靡一时,成为重要的大众读物之一。或许因为赵景深先生是古代戏曲和俗文学方面的研究大家,故而对此类宝卷的收集尤为重视,且先生常年在上海这一民国时期的石印宝卷出版中心工作、生活,亦拥有大量购求石印宝卷的便利。值得一提的是,赵藏石印宝卷中虽以通俗故事性宝卷为主,但还包括了由时调“孟姜女调”改编而来的《花名宝卷》诸版本,以及根据当时轰动一时的时事“洋行白领阎瑞生案”改编而来的《莲英宝卷》,展现出赵藏宝卷的时代性与丰富性。

表一 赵藏石印/铅印宝卷情况统计表

(四) 注重搜罗相同内容的多个宝卷版本

宝卷作为民间流传的一种俗文学形式,其区别于作家文学的显著特点便是异文众多、版本情况复杂,虽然《香山宝卷》《目连宝卷》等在民间流传的过程中出现了经典化、定本化的趋势,但大部分民间流传的宝卷文本依然呈现出持续生长、流动的态势。赵景深先生深谙宝卷文献的这一固有特点,故其所藏宝卷大多不止收藏了一个版本。以赵藏宝卷中的《梁祝宝卷》为例,赵景深先生既收藏了民国三十二年(1943)祝元抄本《梁山伯祝英台宝卷》,亦收藏了民国上海惜阴书局石印本《绘图梁山伯宝卷》。祝元抄本为读写能力相对较低的民间人士根据梁祝故事改编的版本,文字俚俗,抄卷人字迹潦草,且将卷名写成“梁山拍宝卷”,卷中多处亦将“梁山伯”作“梁三拍”;而抄本的文本部分则凸显出宝卷鲜明的口头性、仪式性特质,例如其开卷便有较长的“三上香”唱词和劝诫听众不可闲言喧哗之辞,这些“仪式性”文本的功能是在开卷前为听众营造神圣空间。与之相比,惜阴书局的石印本则由文化程度较高的民国书局编辑改编而成,且其底稿为书法优良之人所书,卷首还附有精美的绣像。而最重要的是,这两个版本虽然都讲述了梁祝的爱情故事,但其结局却存在明显差异:祝元抄本中梁祝二人转世结为夫妇,子孙满堂,而石印本的结局则是“梁祝化蝶”,表明梁祝故事在宝卷中发生了变异。类似情况在赵藏宝卷中比比皆是,多种版本的入藏为研究者开展宝卷叙事学、版本学研究提供了可能。

(五) 抄本宝卷呈现出鲜明的“家族化”特点

诸多学者已注意到,江浙吴方言区的宣卷具有鲜明的组织化、家族化特征。(15)例如李世瑜先生在《江浙诸省的宣卷》一文中提出江浙地区曾有43家宣卷家族的说法,参见李世瑜:《江浙诸省的宣卷》,《文学遗产增刊》1959年第7辑。与之对应,宝卷的抄写活动亦具有家族化特征,例如陆永峰《民间宝卷的抄写》一文提及延陵吴氏的家族性抄卷活动,(16)陆永峰:《民间宝卷的抄写》,《民俗研究》2012年第 4期。车锡伦、吴瑞卿《苏州地区一个宣卷家族传抄的宝卷——傅惜华先生旧藏陆增魁氏藏宝卷》一文亦梳理了苏州陆氏家族的抄卷活动。(17)车锡伦、吴瑞卿:《苏州地区一个宣卷家族传抄的宝卷——傅惜华先生旧藏陆增魁氏藏宝卷》,《民间文化论坛》2016年第4期。笔者发现,赵藏抄本宝卷中亦有部分呈现出鲜明的家族化特征,其中具有代表性的便是余庆堂金氏家族抄本宝卷。经梳理,金家抄写的宝卷至少包括以下8种:

1. 清道光元年(1821)余庆堂金氏抄本《金开宝卷》:线装,一册,卷中部分散佚。卷端题“金开宝卷”,卷尾题“道光元年正月下浣陶董新田送□”。半叶八行,行字不等。

2. 清末余庆堂金记抄本《劝和婆媳宝卷》:线装,一册。开本22.2×12.5厘米。封面题“劝和婆媳宝卷 钱全光十样景”“余庆堂金藏”。开卷前有劝善七字韵文,卷尾题“金记抄录”“三宝大团圆”。后附《钱全光十样景》劝善文(述恶人戴德转世为钱全光事)。卷中字迹不一,应为多人合抄。

3. 清末余庆堂金记抄本《寿生宝卷》:线装,一册。开本22.3×12.5厘米。封面题“寿生宝卷”“余庆堂金”。卷末附《六十甲子看收生经欠钱数文》及烧醮疏表各一份。半叶九行,行字不等。

4. 余庆堂金浩生旧抄本《游龙宝卷》:线装,一册。开本23.4×12.8厘米。封面题“游龙宝卷”“余庆堂金浩生藏”,内封题“游龙传卷”“余庆堂金抄”。半叶九行,行字不等。

5. 清光绪十七年(1891)金浩生抄本《请佛宝卷》:线装,一册。开本12.8×22.8厘米。封面题“光绪拾柒年岁次辛卯 弟子金浩生誊”“请佛宝卷”“敬附《十枝香》《谢灶》《传香》《结缘》《白莲船》《献茶》,又《献茶偈》《弥陀劝孝》《二十四孝》《八仙叠库封箱》《斋星宿》《十句弥陀》《十串蒲珠》《十扫地》《牡丹花偈》《推辞十二月修行》,并《送诸佛装香偈》《灶经》《十枝报烛》《灶皇观音疏意》”。其中《灶皇观音疏意》署“大清国江南苏州府长洲县益地乡十八都厚生里采宝土地界内居住 奉道修斋念佛酬答灶皇佛会保安文疏 信人金△△年 岁 月 日生”,表明此为抄卷的金氏家族举办灶皇佛会时所撰之疏表。

6. 金浩生旧抄本《结缘宝卷》:线装,一册。开本23×12.9厘米。封面题“结缘宝卷”“金浩生藏”。半叶八行,行十四字。

7. 金浩生旧抄本《十王宝卷》:线装,一册。开本22.2×12.4厘米。封面题“十王宝卷”,扉页题“十王宝卷”“金浩生誊”。半叶六行,行字不等。此卷开卷后正文部分题“今辰拜请福延生往生阳上信人△△△一家眷等”,卷末题:“今据江南苏州府昆山县新阳地朱塘第三保四都迷琏三王土地界内奉佛追修阳春信人 暨家眷等投诚伏为”,说明此次荐亡法会的主家为昆山新阳地区人,清代在昆山北部设新阳县,民国时期新阳、昆山合为昆山县。后又题:“以此功德,用申修荐,仗此良因超登莲界。伏愿亡灵受荐,高超清泰之乡,阳眷蒙恩,永等(登)升平之世谨疏”,表明《十王宝卷》在荐亡的同时亦具有为阳间家人祈福的功能。

8. 金浩生旧抄本《灶皇宝卷》:线装,一册。封面题“竈皇宝卷”“金浩生藏”,内封题“灶皇宝卷”“金仰贤记”。半叶六行,行字不等。

从赵藏宝卷中的以上诸卷可知,余庆堂金家应为苏州一带专门从事宣卷活动的家族,“余庆堂”为其堂号,这一家族的抄卷活动最晚在清道光年间就已开始。其中清光绪十七年(1891)金浩生抄本《请佛宝卷》末尾题“大清国江南苏州府长洲县益地乡十八都厚生里采宝土地界内居住 奉道修斋念佛酬答灶皇佛会保安文疏 信人金△△年 岁 月 日生”,其中的“信人金△△”或指抄卷金家中的某位成员,“苏州府长洲县益地乡”可能正是余庆堂金家居住之所在。又据《十王宝卷》卷末题识,可知金家曾在昆山地区开展宣卷活动。金家抄本宝卷反映出吴方言区宝卷在民间信仰活动中的实用性特征,例如《请佛宝卷》为宣卷先生请佛、送佛等仪式时所用,是十余种小卷、佛偈之集合;《结缘宝卷》亦名“装香佛偈”,应为“献香献果”“祈愿”等仪式性环节中念唱的偈文。这两部宝卷可谓民间宣卷艺人的“工作手册”。而《寿生宝卷》则是苏南地区民间“还受生”仪式中常用的宝卷文本,《灶王宝卷》亦常在祈福延生仪式中宣唱。搜集同一家族的宝卷文献,乃注重宝卷文献来源“整体性”之体现。

总体而言,赵藏宝卷数量多,种类全,版本丰富且涉及地域广,这些藏书反映出赵景深先生对宝卷文献的深刻认识。赵景深先生的宝卷收藏不仅及时抢救了一批即将湮没于历史尘埃中的珍贵文献,对于后学而言,这批宝卷亦具有优良的学术延展性。

三、 赵藏稀见宝卷研究:以《舍子取义海哥 宝卷》《龙囊宝卷》《劝世二十四孝宝卷》为例

赵藏宝卷中的一些宝卷相对稀见,学界鲜有论及。如清末刊本《舍子取义海哥宝卷》、民国二十一年(1932)吕万抄本《龙囊宝卷》和民国二十五年(1936)大观书局石印本《劝世二十四孝宝卷》,在车锡伦《中国宝卷总目》中均只著录版本一种,堪称稀见。笔者以下将分别对三部宝卷的版本信息进行介绍,在此基础上就其文本内容、宗教属性、传播方式、实际功能、出版及抄写的情况等诸方面进行初步探讨,以尽可能全方面地呈现这些宝卷的研究价值。

(一) 清末刊本《舍子取义海哥宝卷》

又名《海歌宝卷》,《中国宝卷总目》第1005号著录版本一种,即为此本。线装,刻本,一册。开本18.4×11.7厘米,版框14.2×10.6厘米。封面题“海歌卷”,卷端题“舍子取义海哥宝卷”,钤印“赵景深藏书”“复旦大学图书馆藏”。四周单边,白口,单黑鱼尾,版心题“海哥卷”。半叶8行,行约21字。卷尾钤印“复旦大学图书馆藏”“赵景深藏书印”。

无开卷、结卷,开篇即散说。正文韵散交替,韵文部分包括五言、攒十字两种。

此卷讲述东汉光武年间罗奎员外有子三人,大少爷、二少爷俱已成年娶妻,外出打仗,幼子三舍尚在娘怀。罗员外夫人去世前,将三舍托付给两位儿媳,大儿媳萧氏不愿抚养,二儿媳邱氏亲自抚育三舍,并因奶水不足而舍弃亲生子海哥,丢弃之前邱氏咬下海哥脚上的小拇指为记。三舍成年后发愿报答丘氏养育之恩,萧氏嫉恨,将三舍毒死,后被严子陵救活。三舍随严子陵为师,后成文武全才。萧氏诬陷邱氏谋害三弟,贿赂差役让其在押解途中将邱氏杀害。差役不忍,将邱氏送至清新县,后又居于九圣庵。邱氏亲子海哥当年被柳大人收养,后中状元,为八省巡按,正巧来到清新县巡查,在九圣庵与母亲重逢。三舍成为将军,战功赫赫,荣归故里,跪谢二嫂邱氏养育之恩,罗家大老爷、二老爷也于此时归家,阖家团圆。大老爷得知萧氏恶行后,将妻子萧氏封入黑屋便要闷死,邱氏慈悲,每日为其送饭,后萧氏被天雷劈死。

卷中语言颇具北方方言特色,应为北方地区流行的宝卷。卷中邱氏咬下海哥脚趾的情节很可能受民间流行的唐僧身世故事的影响,殷小姐丢弃江流儿时便以此为记。卷中故事果报色彩浓厚,颇具劝善意味。卷尾有题:“人生在世,须学贤人。莫学萧国真萧氏作恶,火龙焚身。邱氏存善,诰封夫人,这个榜样,盖世古今。”

此卷散说之前注明“讲”,韵文之前注明“宣”,为今人了解此卷在当时的传播方式提供了线索。清王朝对庶民教化尤为重视,清初沿袭明代乡约和宣讲制度,而康熙、雍正时期广倡宣讲圣谕,清中叶后则发展为“宣讲善书”。(18)游子安:《劝化金箴:清代善书研究》,天津:天津人民出版社,1999年,第42页。本卷中唱词前注明“宣”,散说前注明“讲”之情况多见于清后期的民间宣讲善书(多为手抄本)中。(19)车锡伦:《读清末蒋玉真编〈醒心宝卷〉——兼谈“宣讲”(圣谕、善书)与“宣卷”(宝卷)》,《文学遗产》2010年第2期。据此可以推测,《舍子取义海哥宝卷》的题材可能源于北方某地区乡间流传的劝善故事,该故事在被宝卷吸收之前极有可能已经是“宣讲善书”过程中劝化人心之实例;而此卷虽然命名为“宝卷”,其传播方式亦可能延续了“宣讲”的传统。

(二) 民国二十一年(1932)吕万抄本《龙囊宝卷》

《中国宝卷总目》第0659号著录此卷版本一种,即为此本。线装,抄本,一册。开本27.4×19.8厘米。封面题“龙囊宝卷”“吕万拜读”。本卷抄于朱丝栏笺上,半叶九行,行字不等。卷端题“龙囊宝卷”“民国九年(1920)岁次庚申十月初二日降于芦城一枝阁”,钤印“复旦大学图书馆藏”。卷末题“壬申(1932)秋中海吕万题于芦子城西青无尽斋”,钤印“赵景深藏书印”“复旦大学图书馆藏”。

本卷为“鸾书宝卷”(20)所谓“鸾书宝卷”,或称“扶鸾宝卷”“坛训”等,指通过扶乩、飞鸾或灵媒口述等方式得来的神谕或者劝世文类的文本。郑志明认为,在宝卷发展后期,已式微的教派宝卷与扶鸾仪式相结合,出现了一类以神道设教为目的的可称为“扶鸾宝卷”的俗文学作品,他指出“扶鸾宝卷”既是鸾书,又具有宝卷的形式与内容。参见郑志明:《中国文学与宗教》,台北:学生书局,1992年,第159~188页。,开篇为“无极天尊降笔”,后为四句定坛诗,均为七言。正文部分韵散相间,韵文包含七言、攒十字,采用宝卷的书写形式。本卷讲述因三期末劫将到,民间纲常毁坏,阴阳倒转,故设坛泄露天机,讲说三期末劫转换之理,指明地府幽冥之状,以解万民于倒悬。卷中多吸收明清民间秘密教派“三期末劫”“瑶池金母”“返本归原”“龙华三会”“青阳”“白阳”“红阳”等民间教派的基本教义概念,因卷中又有“或圣贤,讲的理,心传一贯”“中天界,人皆归,先天道脉”“先天道脉识正宗”等语,表明此卷创作者可能具有先天道、一贯道背景。

车锡伦在《总目》中指出此卷又名《五更家书》。但复旦大学图书馆另藏有吕万于民国二十七年(1938)抄写的《王母五更家书》,其内容与《龙囊宝卷》并不相同,故虽二者均为鸾书形式,但实为两种不同的文献。经对比,吕万抄本《王母五更家书》内容与民国十三年北京天华印书馆发行的铅印本《五更家书》几乎完全相同,基本能够认定抄本抄自印本。而《龙囊宝卷》抄本在所用纸张、字体大小、抄写格式、书写风格等诸方面均与《王母五更家书》抄本保持一致,就此推断《龙囊宝卷》亦可能是根据当时流行的宝卷印本所抄,而抄写宝卷很可能是吕万长期坚持的一种行为。

值得一提的是,此卷抄写极精,抄写者吕万为民国书画家,浙江海宁人,曾寓居上海与友创办停云书画社,卷首、卷末题识中的“芦城”“芦子城”即今上海曹家渡一带,而卷末题识中的“青无尽斋”正是吕万落款常用之署名。吕万还曾与知名书画家张大千等人一同参与“书画助赈”活动,(21)吕万参加了民国二十年(1931)上海书画界为湖北洪水举办的书画助赈活动,参见《申报》,1931年10月1日。并且担任《上海艺报》执笔人。(22)《申报》,1943年12月4日。这些事迹表明,吕万是一位活跃于民国时期文化界的知识精英。从吕万的个人交游情况来看,其早年师从王一亭学画,王一亭作为佛教居士,曾任上海佛学书局董事长、济生会会长等职,致力于慈善事业,且为扶乩团体中人。(23)关于当时具有教团、慈善团体背景的扶乩组织的研究,可参见高万桑(Vincent Goossaert):《金盖山网络:近现代江南的全真居士组织》,《全真道研究》第1辑,济南:齐鲁书社,2011年,第333~337页;王见川:《近代中国扶乩团体的慈善与善书:从〈印光法师文钞〉谈起》,《新史学》2019年第1期。民国时期乩风盛行,例如以俞复、陆费逵等为代表的一批出版界人士发起成立上海灵学会,同无锡杨氏乩手共创盛德坛,设会刊《灵学丛志》,在知识界引发强烈反响。虽然笔者尚未搜集到吕万参加扶乩活动或加入某民间救世团体的历史证据,但其作为书画家抄写鸾书宝卷的行为已然清晰地表明其对于扶乩活动的认同。

书画家参与宝卷的抄写的确使得宝卷本身更加具有欣赏价值,也使得作为书籍的宝卷视觉性更加丰富。吕万的宝卷抄本字体秀丽工整,卷面整洁有序,内容准确无讹,与充斥着俗字、别字、漏字、跑行、重复与涂鸦的普通民间抄本完全不同。笔者并不认为书画家的抄卷行为一定会导致宝卷本身的劝善性、宗教性有所衰减。(24)王学雷专门讨论了书法家抄写善书的行为,他认为书法家的抄写使得善书成为书法作品或者字帖,使得善书教化功能逐渐降低,善书之受众也从原先的阅读者变为观赏者。参见王学雷:《阅读还是观看:晚清书家与劝善书》,《艺术工作》2011年第5期。吕万抄卷所用的字体虽较普通抄本为美,但其书写风格横平竖直、循规蹈矩,字里行间不难看出其书写时的敬畏之心。相信于其而言,书写此卷的行为是十分严肃且神圣的。就笔者所见,在印刷术更新、普及的20世纪初期,印本宝卷廉价易得,在如此出版环境下,吕万依然会抄写宝卷,表明抄写宝卷这一行为具有印刷所不具备的某些功能。相较于印本宝卷的公开流通,抄写宝卷的行为更多地展现出宝卷文本传播的私人性这一特质。民间通常把抄写宝卷视作个人修行与积功的方式,吕万的抄卷行为很可能正是新时期对于这一传统的具体实践。(25)笔者同时也注意到,20世纪以来的宝卷出现了大量石印本,这些石印本在生产过程中需要具有一定书法基础的专业人士先按照底稿手写,例如上海文益书局和文元书局出版的石印宝卷常出现书法家袁蔚山的题词。因此吕万作为职业书画家抄写宝卷的行为亦不排除是在为当时的石印书业服务的可能。

(三) 民国二十五年(1936)大观书局石印本《劝世二十四孝宝卷》

《中国宝卷总目》第0871号著录此卷版本一种,即为此本。线装,石印本,一册。开本20×13.1厘米,版框16.8×11厘米。半叶十八行,行约三十五字。封面为观音菩萨和善财、龙女像,题“图文对照劝世二十四孝宝卷”“上海大观书局发行”(26)笔者核查了《上海书业名录》,大观书局之名仅出现在《1935年上海市书店调查》中,虽无法确定其具体成立时间,但可据此推断该书局活跃于上世纪三十年代。据该表,大观书局位于新疆路北公益里德霖里1号,书局经理为镇江籍的乔露青,营业范围以字帖、老书为主。参见汪耀华:《上海书业名录(1906—2010)》,上海:上海书店出版社,2011年,第41页。“信佛为善常读宝卷”“上海大观书局出版”。卷端题“二十四孝宝卷”“编辑者大观书局”,卷首、尾钤“赵景深旧藏”“复旦大学图书馆藏”二印。卷末题“民国廿五年一月一日改编出版”。

此卷正文采用平行结构,以七字韵文的形式讲说二十四孝故事,无开卷、结卷。卷末有编者结语:“父母恩义长,二十四孝具说到,奉劝世人不可忘。本局编这劝孝卷,百世流传亦有芳。”后附“模范格语”:“本局经过国难的牺牲,为文化而努力奋斗。自复业以来,备尝艰苦,矢志不移。现在改编廿四孝的宝卷,是劝化世道人心而起见。并非抄袭人家的刊物。凡廿四孝逐一演述,大可唤醒一般愚夫蠢妇。凡阴险小人,他的诡密恶孽将来必有果报。凡能孝敬举动光明正大者,虽遭天灾人祸,将来必步入松柏长青之途。”此“模范格语”折射出上世纪三十年代上海出版界的多重面相。1932年,“一·二八”事变爆发,上海出版界亦遭劫难,例如商务印书馆遭日军轰炸而被迫歇业,后王云五等人发表“为国难而牺牲,为文化而奋斗”之口号,半年后商务复业。此卷出版于1934年,其卷尾的“本局经过国难的牺牲,为文化而努力奋斗”应为化用这一口号而来。在讲述国难牺牲、复业之艰后,编者又叙述了印刷此卷之目的,即“现在改编廿四孝的宝卷,是劝化世道人心而起见”“唤醒一般愚夫蠢妇”。民国时期为思想之大变革时期,传统知识精英出版宝卷、善书等道德劝化书籍多有借此重申儒家道德秩序之意,试图通过维护旧道德秩序挽救人心,进而拯救国难,当时类似的宝卷、善书生产情况十分多见。(27)杨凯里(Jan Kiely)对民国实业家、慈善家聂其杰出版《太上感应篇》系列善书的行为进行了考察。他指出,传统知识阶层借出版善书向民众灌输传统道德价值观,以防止现代城市化进程下外来意识形态输入导致的民众道德“退化”,从而实现拯救国民的目的。参见Jan Kiely, “Shanghai Public Moralist Nie Qijie and Morality Book Publication Projects in Republican China,” Twentieth-Century China 1 (2011): 4-22.“并非抄袭人家的刊物”则反映出民国时期商业出版人对版权(著作权)意识的重视。民国初期上海文益书局出版的一系列石印宝卷卷首页通常印有“版权所有,翻印必究”字样,表明书商希冀借此语预防盗版的发生。不过,此类版权警示语在商业出版的激烈竞争中亦未必能够起到实际效果。(28)在实际的出版活动中,这些盗版警示语的作用并不明显。此外,虽然近代上海石印宝卷中的确存在诸多盗版问题,但亦不能根据书籍内容就断定为盗版,因为书局之间可能存在借版等共享底版的情况。关于民国上海石印书局的版权意识问题,亦可参见王飞仙:《版权所有?翻印必究?——近代中国作者、书商与国家的版权角力战》,台北:台湾商务印书馆,2022年;孙英芳:《清末民初上海石印鼓词小说的出版与传播》,上海:上海人民出版社,2020年,第53~59页。

作为商业出版的宝卷,此卷编辑显然十分注意宝卷的视觉呈现。此卷将二十四孝以上图下文形式呈现出来,图画亦配简明文字解释,语言浅显易懂。根据鲁迅先生《连环图画琐谈》中所言,此乃“借图画以启蒙”之举。(29)鲁迅:《连环图画琐谈》,《且介亭杂文》,上海:上海文艺出版社,1991年,第26~28页。