论书法艺术的道家与道教意蕴

2023-09-27王鲁辛

⊙ 王鲁辛

引言

书法艺术承载着深厚的哲学理念,是我国古代思想文化的具象性表达。对我国古代思想略做考察可知,儒道两家当是最重要的两大流派,不过两家在艺术观上有着本质区别。儒家思想所建构的礼乐文明,注重艺术的功用性,艺术起着教化人心、为封建统治服务的作用,人们对待艺术宜秉持“乐而不淫,哀而不伤”的中庸原则。而道家的艺术观则强调艺术服务于人们的真情实感,秉持“真实”“自然”的原则。从这一点看,书法艺术与道家的艺术观更为契合,接下来,笔者试图从道家与道教两方面揭示其与书法艺术间的内在联系。

一、道家思想与书法创作

道家是中国哲学的一个重要流派,产生于先秦,代表人物有老子、庄子、列子等。与儒家思想重社会、人伦、纲常的立场不同,道家思想以自然主义视角审视宇宙、社会和人生,对我国古典艺术包括建筑、园林、绘画、雕刻、书法、音乐等领域,产生深远影响。关于书法艺术,笔者将从道家的辩证观、自然观和形神观角度来揭示其内蕴。

(一)道家辩证观与书法

一幅书法作品的生成过程,首先考验书者的是对“黑”与“白”、“实”与“虚”关系的把握,如整幅书法的谋篇布局、大字与小字的搭配以及字与字间隙大小等,这些直接关系到书法作品的优劣品级,需在落笔前就做到成竹在胸。其中蕴含着丰富的道家辩证思想,老子讲“有无相生”“知其白,守其黑”“有之以为利,无之以为用”,揭示了黑字与白纸间相辅相成、相得益彰的辩证关系。就字体间留白有“疏处可以走马,密处不使透风”[1]原则,也是道家辩证思想的现实运用。

书法创作的辩证观不仅体现于黑字与留白上。墨法上,墨有干湿、浓淡、润燥之分,需根据书法表现主题做到恰当取舍。笔法上,需有正有斜、有急有缓、有藏有露、有提有按,这样写出的字才刚柔兼济、方圆兼容。结体上,需讲究平衡照应,朱和羹说:“作字如应对宾客,一堂之上,宾客满座,左右照应,宾不觉其寂,主不失之懈。”[2]如何处理好书法创作中的辩证关系,孙过庭《书谱》论述有:

违而不犯,和而不同。留不常迟,遣不恒疾。带燥方润,将浓遂枯。泯规矩于方圆,遁钩绳之曲直。乍显乍晦,若行若藏。

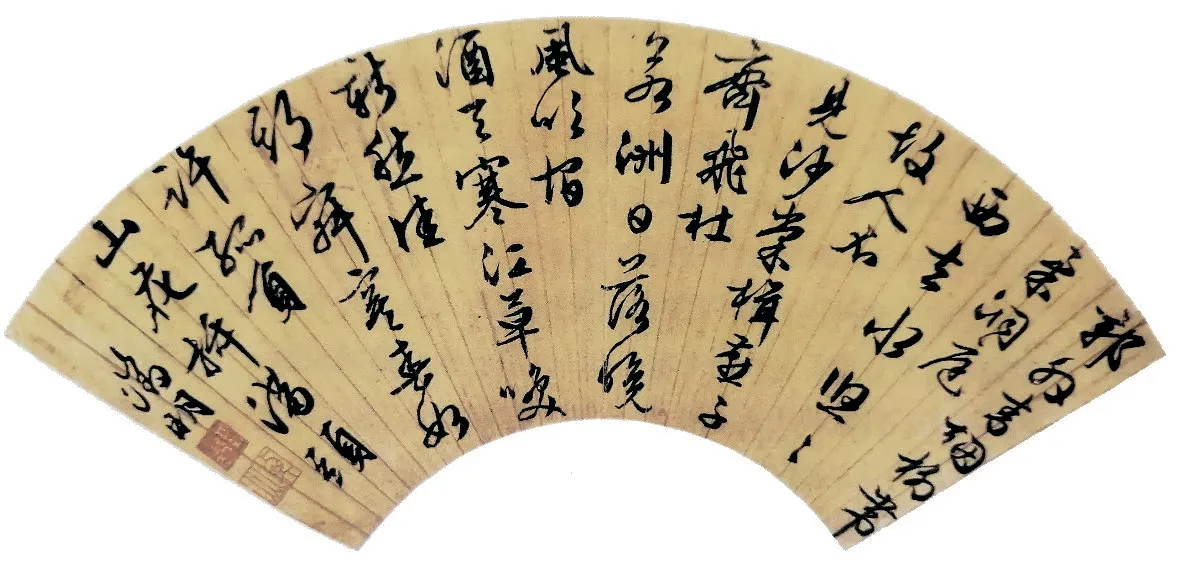

文徵明 行书《上巳日独行溪上有怀九逵》扇面

穷变态于毫端,合情调于纸上。[3]

(二)道家自然观与书法

李建春认为:“自然,是孕育艺术生长的母体,艺术与自然有一种不解之缘。作为艺术之一的书法,其诞生、发展和成熟过程,一直是同自然紧密联系在一起的。”[4]而对“自然”内涵之解读各方家则莫衷一是,笔者认为可从以下三方面阐释。

1.书法产生是一自然过程

从渊源上探究,书法最早可推及文字的发明,而文字的产生源于人类社会发展到一定阶段的现实需要,这本身即一自然过程,正如陈醴讲:“声不能传于异地,留于异时,于是乎书之为文字。文字者,所以为意与声之迹也。”[5]自文字产生,大致又经历了甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书的流变路径,这一变化也是一自然发展过程。例如,秦代小篆的推行是为适应秦朝大一统的政治需要,汉隶替代小篆,出于人们书写方便,便于政令的及时发布和汉字的普及传播。郑枃云:“草本隶,隶本篆,篆出于籀,籀始于古文,皆体于自然,效法天地。”[6]

书法作为一门艺术登上人类历史舞台当始于东汉时期,蔡邕说:“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉,阴阳既生,形势出矣。”[7]道出了书法产生的自然性。魏晋时期,书法艺术达到一个高峰,刘因对此评论:“字画之工拙,先秦不以为事,……魏晋以来,其学始盛,自天子、大臣至处士,往往以能书为名,变态百出,法度备具,遂为专门之学。”[8]书法兴于魏晋并非偶然,魏晋时期国家四分五裂,社会动荡不安,相当部分士人远离政治,全身保性,把精力投注到哲学和艺术领域。这一时期,西汉以来的儒家宗教神学观也日渐式微,丧失了统治人心的地位,取而代之的是给予个体更多关照的老庄哲学,其随之促进了书法艺术的发展。

2.书法取象源于自然物象

书法的自然性还体现在书家创作灵感多来源于自然物象,如山水、田园、花鸟、虫鱼等。张怀瓘讲:“臣闻形见曰象,书者,法象也。”[9]郝经说:“必观夫天地法象之端,人物器皿之状,鸟兽草木之文,日月星辰之章,烟云雨露之态,求制作之所以然,则知书法之自然。”[10]孙过庭云:

观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之资,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形。或重若崩云,或轻如蝉翼,导之则泉注,顿之则山安。纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉。同自然之妙有,非力运之能成。[11]

韩愈评张旭书法说:

观于物,见山水崖谷、鸟兽虫鱼,草木之花实、日月列星、风雨水火、雷霆霹雳、歌舞战斗,天地事物之变,可喜可愕,一寓于书。故旭之书,变动犹鬼神,不可端倪,以此终其身而名后世。[12]

在运笔上,人们也常借自然物象来比喻,如“如锥画沙”“如屋漏痕”“如折钗股”,“疾若惊蛇之失道,迟若渌水之徘徊”[13],“导之则泉注,顿之则山安”。欧阳询对书写笔画做如下总结:

(点)如高峰之坠石,(卧钩)似长空之初月,(横)如千里之阵云,(竖)如万岁之枯藤,(戈钩)劲松倒折落挂石崖,(撇)利剑截断犀象之牙,(捺)一波常三过笔,(折)如万钧之弩发。[14]

3.书法是真情实感的流露

老子讲:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这里的“自然”并非我们常说的“大自然”,而是“自其然而所以然”之义。书法艺术中所秉持的自然观更深层之义即在于此,强调书者应将自身真实情感融入其书法作品之中,即书家讲究的“意到笔随”。庄子讲:“真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人。故强哭者,虽悲不哀;强怒者,虽严不威;强亲者,虽笑不和。真悲无声而哀,真怒未发而威,真亲未笑而和。真在内者,神动于外,是所以贵真也。”[15]于此,诸多书法理论大家如是强调:蔡邕说“书者散也。欲书,先散怀抱,任情恣性,然后书之”[16]。孙过庭讲:“达其情性,形其哀乐。”[17]张怀瓘指出:“文则数言乃成其意,书则一字已见其心,可谓得简易之道。”[18]《记白云先生书诀》云:“把笔抵锋,肇乎本性。”[19]刘熙载讲:“学书者有二观,曰观物,曰观我。观物以类情,观我以通德。”[20]

成都青羊宫影壁“道”字书法 作者供图

真情实感得以流露,首先需书者心无杂念,置自身于虚静恬淡之境。蔡邕《笔论》讲:“夫书,先默坐静思,随意所适,言不出口,气不盈息,沉密神彩,如对至尊,则无不善矣。”[21]否则,“若迫于事,虽中山兔毫,不能佳也”[22]。《题卫夫人〈笔阵图〉后》载:“夫欲书者,先乾研磨,凝神静思,预想字形大小、偃仰、平直、振动,令筋脉相连,意在笔前,然后作字。”[23]唐太宗李世民说:“夫欲书之时,当收视反听,绝虑凝神,心正气和,则契于玄妙。”[24]以上书家对“静”的强调,其思想渊源来自道家思想,老子讲:“致虚极,守静笃。万物并作,吾以观其复。”[25]“重为轻根,静为躁君。”[26]指出“静”更为根本,这无疑为书法创作提供了形上依据。

创作好的书法作品更需书者忘名利、忘法度。周星莲讲:“废纸败笔,随意挥洒,往往得心应手。一遇精纸佳笔,整襟危坐,公然作书,反不免思遏手蒙。”[27]《新唐书》说张旭“每大醉,呼叫狂走,乃下笔,或以头濡墨而书,既醒自视,以为神,不可复得也,世呼‘张颠’”[28]。戴叔伦云:“心手相师势转奇,诡形怪状翻合宜。人人欲问此中妙,怀素自言初不知。”[29]黄庭坚答弟子说:“老夫之书本无法也,但观世间万缘如蚊蚋聚散,未尝一事横于胸中,故不择笔墨,遇纸则书,纸尽则已,亦不计较工拙与人之品藻讥弹。”[30]以上均说明 “忘”的重要性,这些思想与庄子“三忘”之说相契合:

梓庆削木为鐻,鐻成,见者惊犹鬼神。鲁侯见而问焉,曰:“子何术以为焉?”对曰:“臣,工人,何术之有!虽然,有一焉。臣将为鐻,未尝敢以耗气也。必齐以静心。齐三日,而不敢怀庆赏爵禄;齐五日,不敢怀非誉巧拙;齐七日,辄然忘吾有四枝形体也。当是时也,无公朝,其巧专而外骨消;然后入山林,观天性,形躯至矣,然后成见鐻,然后加手焉;不然则已。则以天合天,器之所以疑神者,其是与!”[31]

以上对“真”“静”“忘”的强调,充分体现出庄子“物物而不物于物”,“不以物害己”,不“追于时”,不“拘于财”,不“屈于势”的理想人格追求,从而达到“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷”[32]的“逍遥游”化境,实现人生的“无待”状态。尽管这种状态在现实生活中很难达到,但在艺术王国里却不是乌托邦,当书者以这种“无待”精神状态创作时,便进入“自言其中有至乐,适意不异逍遥游,……我书意造本无法,点画信手烦推求”[33]的境地。而书法中最能体现道家“逍遥游”思想内涵的书体莫过于草书,其笔画连绵,线条无拘无束,笔墨在白纸上恣意挥洒,表达出道家追求的自由状态和逍遥境界。宗白华说:“行草艺术纯系一片神机,无法而有法,全在于下笔的点画自如,一点一拂皆有情趣,从头至尾,一气呵成,如天马行空,游行自在。”[34]例如,张旭“每醉后号呼狂走,索笔挥洒,变化无穷,若有神助”[35],怀素“饮酒以养性,草书以畅志,时酒酣兴发,遇寺壁里墙、衣裳器皿,靡不书之”[36]。

(三)道家形神观与书法

道家思想“贵柔”“守雌”,推崇“女性”“婴儿”“流水”的品性,视柔美淡雅、朦胧含蓄、灵动飘逸为美。表现在书法艺术上,字体线条富于变化,方与圆、曲与直、长与短、粗与细、浓与淡、轻与重、缓与急、疏与密、虚与实、斜与正、巧与拙巧妙组合,且字体线条多屈曲柔和,传递出道家“贵柔”“尚虚”的理念,赋予字体以动感和生命气息。索靖《草书状》讲:“盖草书之为状也,婉若银钩,漂若惊鸾,舒翼未发,若举复安。虫蛇虬蟉,或往或还,类婀娜以羸羸,欻奋亹而桓桓。”[37]

此外,道家在审美旨趣上不仅仅停留在具象层面,老子讲“大象无形”,指出有形之物背后之“象”最为根本,书法创作更应追求其内在精神和意境。王僧虔《笔意赞》讲:“书之妙道,神彩为上,形质次之。”[38]张怀瓘《文字论》说:“深识书者,惟观神彩,不见字形。”[39]这里的“神”属书法意象层面,正如老子所讲的“道,可道,非常道;名,可名,非常名”[40],庄子的“意之所随者,不可以言传也”[41]。关于对书法意象的把握,虞世南说:

字虽有质,迹本无为,禀阴阳而动静,体万物以成形,达性通变,其常不主。故知书道玄妙,必资神遇,不可以力求也……字有态度,心之辅也;心悟非心,合于妙也……学者心悟于至道,则书契于无为,苟涉浮华,终懵于斯理也。[42]

二、书法中的道教情结

道教作为宗教,与道家有着本质不同。它由张道陵于东汉末年创立于巴蜀,最初称“五斗米道”,在吸收道家黄老思想基础上,糅杂进方仙道、巴蜀巫术、佛教和儒家思想等内容。书法作为艺术形式进入文人视野也始于这一时期,时间上二者相契合。魏晋时期,早期五斗米道有一个向上层社会流动的过程,宗教素质获得提升。这一过程中,书法艺术与道教间发生频繁社会互动,建构起广泛内在联系,这可以从崇道之士与书法和道教与书法两方面加以探讨。

(一)崇道之士与书法

这里所讲的“崇道之士”并不仅限于道士,还包括对道教有着情感归宿的各类人士,他们多身兼数艺,其中诸多还是书法大家,最为突出的要数王羲之与王献之父子。王羲之笃信道教,其家族“世事张氏五斗米道”,且“羲之雅好服食养性,不乐在京师,初渡浙江,便有终焉之志”[43],晚年又与道士许迈交游,二人共修服食,不远千里采拾药金。他还曾书《道德经》换鹅:“山阴有一道士,养好鹅,羲之往观焉,意甚悦,固求市之。道士云:‘为写《道德经》,当举群相赠耳。’羲之欣然写毕,笼鹅而归,甚以为乐。”[44]王献之也是道教信徒,曾请道士避邪驱鬼,并交代了自己一生最为悔恨之事——与前妻郗道茂离婚。米芾《画史》云:“海州刘先生收王献之画符及神咒一卷,小字,五斗米道也。”[45]“画符”与“神咒”均为道教法术,由此可窥见王献之的崇道情结。

东晋道士杨羲,字羲和,道教上清派重要传承人,《茅山志》记有“幼而通灵,美姿容,善言笑,工书画,与王右军并名海内”[46]。据此知,当时杨羲书法成就与王羲之齐名,关于此,陶弘景《真诰》评论有:“三君手迹,杨君书最工,不今不古,能大能细。大较虽祖效郗法,笔力规矩,并于‘二王’,而名不显者,当以地微,兼为‘二王’所抑故也。”[47]

南朝著名道士陶弘景也工于书法,《历世真仙体道通鉴》说他“善隶书,不类常式,别作一家,骨体劲媚”[48]。《宣和书谱》说他:“主草隶,而行书尤妙。大率以锺、王为法,骼力不至而逸气有余。”[49]可见,陶弘景将道教所推崇的柔美、飘逸、脱俗气质融入其书法。《与梁武帝论书启》记载有他关于书法“形”与“意”关系的论述:

摹者所装字,大小不堪均调,熟看乃尚可,恐笔意大殊。此篇方传千载,故宜令迹随名偕,……窃恐既以言发意,意则应言,而手随意运,笔与手会。[50]

当然,陶弘景作为道教徒,其关注点不仅仅是艺术追求,更重要的是他深切的宗教情感,他曾说:“时人今知摹‘二王’法书,而永不悟摹真经”[51],还曾百般周折搜寻道教真迹书法,《云笈七签》载:

先生以甲子、乙丑、丙寅三年之中,就兴世馆主孙游岳咨禀道家符图经法。虽相承皆是真本,而经历摹写,意所未惬者,于是更博访远近以正之。戊辰年(488)始往茅山,便得杨、许手书真迹,欣然感激。至庚午年(490)又启假东行浙越,处处寻求灵异,……并得真人遗迹十余卷。[52]

唐颜真卿,字清臣,一代名臣和书法家,虽非道士身份,却属崇道之士,这首先从其“真卿”之名可获知,杜光庭《墉城集仙录》曰:“食四节之隐芝者位为真卿。”[53]《太平御览》云:“三清九宫,并有僚属,例左胜于右,其高总称曰道君,次真人、真公、真卿,其中有御史、玉郎诸小号,官位甚多也。”[54]颜真卿早年与道士就有交往,据载:“子有清简之名,已志金台,可以度世,上补仙官,不宜自沉于名宦之海;若不能摆脱尘网,去世之日,可以尔之形炼神阴景,然后得道也。”[55]颜死后逐渐被仙化,获得仙籍,《历世真仙体道通鉴》有“颜真卿今为北极驱邪院左判官”[56]之语。关于其书法,李建春说他锐意改革,推陈出新,一改东晋以来“二王”书体。“不管是初唐四大家中的欧阳询和虞世南,还是褚遂良,都尽心尽力效其法,不敢任意乱越雷池,以至于在他们的书体中,总能或多或少地见到‘二王’影子。……然而,在这种长期形成的特殊环境中,盛唐书家颜真卿却能‘众叛亲离’大胆创出与‘二王’书风毫不相干的《赠裴将军诗帖》。”[57]

杜光庭,五代时著名高道,一生辗转于浙江、长安及蜀地等,游历全国多处名山大川,看透人世间沉浮沧桑,这使其擅长的楷书灌注清幽脱俗、瘦劲奇崛、仙风道骨的韵味,自成一家。《宣和书谱》评有:

尝撰《混元图》《纪圣赋》《广圣义历帝纪》暨歌诗杂文仅百余卷。喜自录所为诗文,而字皆楷书,人争得之,故其书因诗文而有传。要是得烟霞气味,虽不可以拟伦羲、献,而迈往绝人,亦非世俗所能到也。[58]

崇道之士们擅长书法的情况不胜枚举,如葛洪、寇谦之、苏轼、虞世南、张旭、宋徽宗赵佶、黄庭坚、赵孟、张雨、任法融等,在此不一一赘述。

(二)道教与书法

关于道教与书法关系,首先应从道教神秘主义文字观谈起,道教宇宙论秉持“道生元气”观,文字由道气化生。《三皇经》云:“皇文帝书,皆出自然虚无,空中结气成字,无祖无先,无穷无极,随运隐见,绵绵常存。”[59]《太上洞渊神咒经》曰:“天书玄妙,皆是九炁精像、百神名讳,变状形兆,文势曲折,隐韵内名,威神功惠之所建立。”[60]《云笈七签》云:“自然飞玄之气,结空成文,字方一丈。”[61]《上清元始变化宝真上经》讲:“上清宝书,以九天建立之始,皆自然而生,与气同存。”[62]《隋书·经籍志》说:“所说之经亦亶元一之气,自然而有,非所造为,亦与天尊常在不灭。”[63]《元始五老赤书玉篇真文天书经》描述了“真文玉字”产生过程:

生于元始之先,空洞之中,天地未根,日月未光,幽幽冥冥,无祖无宗,……灵文暗蔼,乍存乍亡,二仪待之以分,太阳待之以明,灵图革运,玄象推迁,乘机应会,于是存焉。天地得之而分判,三景得之而发光。灵文郁秀,洞映上清,发乎始青之天而色无定方。文势曲折,不可寻详。元始炼之于洞阳之馆,冶之于流火之庭,鲜其正文,莹发光芒,洞阳气赤,故号赤书。[64]

道教认为天上的“三元五德八会”之炁自然结成“天书云炁”,黄帝“以云为纪”创造出“云书”。《真诰》云:“造文之既肇矣,乃是五色初萌,文章画定之时。秀人民之交,别阴阳之分,则有三元八会群方飞天之书,又有八龙云篆明光之章也。”[65]“三元八会”与“云篆明光”指两种书体,前者是道教最原始、最高级别书体,仅神明能识别和使用,后者则由“三元八会”体衍生而来,用于人神沟通,是道教符书来源。

《说文解字》曰:“符,信也。汉制以竹,长六寸,分而相合。”[66]《汉书·文帝纪》云:“初与郡守为铜虎符、竹使符。”[67]应邵注曰:“国家当发兵遣使者,至郡合符,符合乃听受之。”[68]张晏注曰:“符以代古之圭璋,从易也。”[69]可知,所谓“符”,是将文字或图案镌刻于竹简上,分两半保存,一半留京师,一半留郡县,每当使臣奉帝王旨意到达地方,凭符合取信。因此,“符”又有“托付”之意,《释名》云:“符,付也,书所敕命于上,付使传行之也。”[70]道教产生后,借用“符”的内涵,在符上书写“云篆明光”式文字,内容多为神真名讳、形貌、符咒等,并托之神仙所颁,施之于鬼神世界,以达到招神劾鬼、镇邪扶正、消灾祛病目的。正像《道法会元》中描述的:“以我之精,合天地万物之精;以我之神,合天地万物之神。精精相附,神神相依,所以假尺寸之纸,号召鬼神,鬼神不得不对。”[71]又《灵宝无量度人上经大法》曰:“符者,上天之合契也,群真随符摄召下降。”[72]

由于受神秘主义宗教观支配,道教符书文字形状怪异,晦涩难辨,莫知所云。尽管如此,符书文字还是源于现实,是道士对汉字的有意识改造,例如《太平经》中收录的几百个符,几乎都是汉代隶书若干字合体,为增强神秘感,又突破了汉字笔画束缚,创造出更加奇异难辨的文字。因此,道教符书作为一种独具意味的书法形式,要求必须由擅长书法的道士书写,道符书写优劣直接影响其灵验与否,道门中有“画符若知窍,惊得鬼神叫;画符不知窍,反惹鬼神笑”的说法。

画符道士往往承担抄写道经任务,促进了书法艺术发展。长期的书写实践中,他们将道教中贵柔尚虚、轻举飞升、重神守一的义理灌注于书法,赋予道教书法瘦劲飘逸、奇异洒脱之美。另在抄经过程中,为追求速度,道士往往将字体笔画连绵在一起,客观上促进了草书的发展。但这也遭到陆修静指责,认为草书抄经是奉道之心不诚的表现,他说:“愚伪道士,既无科戒可据,无以辩劾虚实,唯有误败故章、谬脱之符,头尾不应,不可承奉,而率思臆裁,妄加改易,秽巾垢砚,辱纸污笔,草书乱画。”[73]

道教符书与书法的相通还表现在书写前的准备上。一幅好的书法作品,强调书者应“凝神静心”,以达到“心静体松,以意引气”和“静中求动,形神合一”的书法意境。王羲之《书论》讲:“凡书贵乎沉静,令意在笔前,字居心后,未作之始,结思成矣。”[74]虞世南说:“欲书之时,当收视返听,绝虑凝神。心正气和,则契于妙。心神不正,书则欹斜;志气不和,书则颠仆。”[75]以上强调的与道教所讲的“存神”“守一”实为同源之语。《道法会元》讲:“入靖,具列香炉、水盂、朱墨、笔砚、符箓于前,炼师端坐,收视返听,灭念存诚,呼吸定息,物我两忘。于大定光中,运心上朝慈尊,略述斋意,乞降符箓奉行。”[76]不过,道士书符过程更强调书者之诚心,《三洞神符记》强调:“收视反听,摄念存诚,心若太虚,内外贞白,元始即我,我即元始,意到运笔,一炁成符。若符中点画微有不同,不必拘泥,贵乎信笔而成,心中得意妙处也。”[77]

尽管如此,道教符书与书法分属不同范畴,二者有着本质区别:首先,书写目的不同,文人创作书法以求寄托书者思想情感和人生追求,而道教符箓则充当人神沟通的媒介,以达到召劾鬼神、镇压精怪、祛病消灾的目的;其次,在书写过程中,道士必须满足的首要条件是“心诚”,不能任自己主观喜好任意发挥,这限制了符书书写的自由,更不可能像草书笔墨天马行空式地游走;再次,表现力不同,书法追求的是书体的美感,而道教符箓作为人神沟通载体,追求的是宗教神圣性,以使信众产生敬畏和崇奉之心。基于此,道教符箓字体繁复连缀、神秘莫测,不知所云;此外,道教符箓也会施之以图绘,用反映彼岸仙境的图形意象以表现道教的玄幻缥缈。

结语

综而论之,书法艺术与道家及道教间是一种相表里的存在,要想从书法简单的线条走势中获得审美体验,需从中领悟道家思想所蕴含的辩证观、自然观和形神观。其中辩证观揭示了书法艺术在布局、墨法、笔法、结体方面的创作原则。从自然观上审视主要体现在三个方面:第一,书法的产生是一个自然过程;第二,书法取象源于自然物象;第三,书法是真情实感的流露。要想书写一手上乘的书法作品,除了熟练掌握基本的书法技巧外,还需要涵养自己的精神境界,修炼出“真”“静”“忘”“游”的人格品性。形神观反映了书法艺术在审美上的道家旨趣,在追求线条柔美飘逸风格的同时,更看重线条背后所承载的意境和神韵。道教与书法艺术间则折射出广泛、多层次的社会互动:一方面,道教与书法艺术登上人类历史舞台在时间上比较契合,且都曾普遍受士人青睐,历史上崇道之士较其他人更多地擅长书法,他们不自觉地把对道教义理的领悟融入书法创作中,创造出诸多独具道教韵味的“烟霞体”,并且促进了行书和草书的发展;另一方面,书法艺术为道教提供了丰富的文化资源,在书写形式上衍生出道教符箓体文字,促进了道教符箓术的产生和流变。