民族交流交融背景下元代西域诸民族书家的史迹与书风

2023-09-27赵盼超

⊙ 赵盼超

引言

在中国历史上,各民族在不断交流融合中铸就了中华民族多元一体的文化格局。书法艺术作为文化纽带,在中国古代各民族的交流融合中发挥了重要的作用,元代西域诸多少数民族书法家的涌现,即是很好的例证。有关元代西域书家的关注和研究,最早见于史学家陈垣(陈新会)的《元西域人华化考》一书。该书卷5“美术篇”载:“西域之中国书家:廉希贡等二十五人,康里巎巎、泰不华、贯云石、余阙、盛熙明、瞻思、赛景初、沐仲易、虎伯恭。书法在中国为艺术之一,以其为象形文字,而又有篆、隶、楷、草各体之不同,数千年来遂蔚为艺术史上一大观,然在拼音文字种族中,求能执笔为中国书,已极不易得,况云工乎?故非浸润于中国文字经若干时,实无由言中国书法也。元人入中国不及百年,色目人醉心华化,日与中国文字相接触,耳濡目染,以书名当世者大不乏人,欲考此种事实,比他篇为易,以有元末人现成之《书史会要》,具载历代书家,直至于元,略为钩稽,即可知西域人能书者有若干人,不劳遍览群籍也。”[1]随后,他采录所钩稽《书史会要》中的西域书家数十人,有廉希贡、贯云石、盛熙明等,还采录甘立、康里巎巎、阿尼哥、泰不华、伯颜不花等数十人,结合《元史》《佩文斋书画谱》以及元明史料对书法家的籍贯、史迹等作了钩稽。陈垣对元代西域书法家的关注,为当代学者研究元代以书法为纽带的各民族交流交融打下了基础。

一、元代西域诸民族书家史迹补注诠解

陶宗仪《书史会要》卷7 载元代西域诸民族书家甚夥,是元代书法艺术在西域诸民族传播的实证。下文以该书所录书家为基础,结合史籍及当代学者之研究,对所涉相关史实作一补注诠解,以供方家参考。《书史会要》所采用版本为《钦定四库全书》本,同时参以1929 年“武进陶氏逸园景刊洪武本”,该刊本1984 年由上海书店翻印。

《书史会要》卷7 载西域诸民族书家,主要包括畏吾、康里、回纥、女真、曲鲜等族书家。

(一)以廉希贡为代表的畏吾书家

廉希员(洪武本:廉希贡),字芗林,畏吾人。官至昭文馆大学士,封蓟国公,善扁榜大字。

廉希员实为廉希贡。廉希贡之父为布鲁海牙(1197—1265)。布鲁海牙官拜廉使,上赐“廉”姓。按《元史》卷125《列传第12·布鲁海牙传》载:“布鲁海牙,畏吾人也。”[2]又载:“初布鲁海牙拜廉使,命下之日,子希宪适生,喜曰,吾闻古以官为姓,天其以廉为吾宗之姓乎!故子孙皆姓廉氏。……子希闵、希宪、希恕、希尹、希颜、希愿、希鲁、希贡、希中,孙五十三人,登显仕者代有之,希宪自有传。”[3]布鲁海牙之子中,希贡善书,名擅一时。希贡之兄希宪,为元代名臣。《元史》卷126 《列传第13·廉希宪传》载:“廉希宪字善甫,布鲁海牙子也。”

畏吾人布鲁海牙“廉氏”家族在元代是华化较早、地位较高的家族,其家族成员中善书者众。王忠阁在《元末明初西域诗人群体的命运》一文中曾说道,在元代华化较早、地位又较高的,是有名的廉氏家族。廉氏家族籍贯为高昌回鹘族,其家族第一代布鲁海牙,第二代廉希宪,都是元代名臣。廉希宪位居丞相之职,是忽必烈最亲近的重臣之一。廉氏家族在第二代时开始接受华夏文明的熏陶,到第三代的廉怡(廉孚)、廉恂、廉惇、廉公亮等人,开始用汉语写作诗文,尤其是廉惇,在元代西域诗人中有着较大的影响。廉氏祖上是高昌回鹘王国的“世臣”,其第一代布鲁海牙“年十八,随其主内附,充宿卫”,在蒙古对金的征战中,布鲁海牙归于铁木真的帐下。他还随着铁木真西征西域,在铁木真死后,被蒙古大军派往燕京总理财币,之后他“造大宅于燕京,自畏吾国迎母来居”[4],并一直在燕京或附近任职。

另有因斜纳实哩(洪武本:隐也那失理),字处元,畏吾人,楷书学虞永兴而不熟。

(二)以康里巎巎为代表的康里书家

库库(洪武本:巎巎),字子山,号正斋、恕叟,康里人,官至翰林学士承旨,风流儒雅,知经国大体,博涉经史,刻意翰墨,正书师虞永兴,行草师锺太傅、王右军,笔画遒媚,转折圆劲,名重一时。评者谓国朝以书名世者,自赵魏公后便及公也。

康里巎巎的外祖父王寿,曾任中书左丞、御史中丞、集贤大学士。《元史》卷176《王寿传》:

大德九年,参议中书省事。十年,改吏部尚书。十一年,武宗即位,首拜御史中丞,未几,更拜左丞,俄复拜御史中丞。至大二年三月,卧疾求代。三年夏,迁太子宾客、集贤大学士。

康里巎巎的父亲不忽木,自幼学书,师事理学家许衡,为元代著名的诗人、散曲家,曾拜翰林学士承旨,平章政事,官从一品,深得忽必烈赏识。历仕世祖、成宗二朝,以儒为本,匡扶治政,声名卓越。康里巎巎的母亲王氏,是一位出自名门、具有“懿德”的大家闺秀。据载,不忽木“夫人寇氏、王氏,皆鲁国夫人。寇氏前卒,生子回,今为淮西廉访使。王氏,生子巎,今为集贤待制”[5]。

回回,字子渊,巎巎弟[6],官至中书平章政事,正书宗颜鲁公,甚得其体。[7]

达实特穆尔(洪武本:达识帖木儿),字九成,康里人,官至江浙行省丞相,封太尉,知读书,能诗,大字学释溥光,小字亦有格力。

达实特穆尔即达识帖睦迩。按《元史》卷140《列传第27·达识帖睦迩传》:“迁淮南行省平章政事。”《元史》卷43《顺帝纪六》:“命淮南行省平章政事达世帖睦迩便宜行事。”“至正间,康里脱脱子达识帖睦迩任江浙左相的同时,还‘提调行宣政院事’。由于职务的关系,达识帖睦迩不可避免地与江南佛教人士接触频繁而密切,这一时期的大量有关寺庙与僧人的碑记中,都可以发现他的名字。因多半属于职务行为,此不赘述。但其间也有个人行为者,如:释溥光,本姓李,字玄晖,号雪庵,大同人,为头陀教宗师,赐号玄悟大师,封昭文馆大学士,工诗善书,喜与士大夫交游,著有《雪庵字要》。”[8]

另:庆通,字正臣,康里人,官至中书右丞相,器量弘重,政教宣著,善大字。

(三)以盛熙明为代表的龟兹书家

盛熙明,其先曲鲜人,后居豫章。清修谨饬,笃学多材,工翰墨,亦能通六国书,至正甲申尝以所编《法书考》八卷进,上览之彻卷,命藏禁中。

陈垣对盛熙明史迹考证如下:“西域人中有著书专论书法者,龟兹盛熙明也。熙明以能书辟奎章阁书史,著《法书考》八卷进呈,清四库著录栋亭十二种刻之,卷首有虞集、欧阳玄、揭奚斯三序,‘揭序’称盛氏之先,曲鲜人,今家豫章、《书史会要》之说,即本于此。《道园学古录》卷3 有《题东平王与盛熙明手卷》诗,作曲先盛熙明,《元史类编》三六误曲鲜为鲜卑,‘欧阳序’谓熙明为龟兹人,刻意攻书,而能研究宗原,作为是书,运笔之妙,评书之精,非老于斫轮者,畴克如是云云。夫以西域人而工中国之书已属难能,况又以其研究所及,著为成书以诏当世,岂非空前盛业乎?”[9]

(四)萨都剌等其他西域书家

萨都拉(萨都剌),字天锡,回纥人,登进士第,官至淮西廉访司经历,有诗名,善楷书。

按段海蓉《萨都剌文献整理与研究(1949—2019)述评》:“萨都剌(约1280—约1348),字天锡,别号直斋,本是西域答失蛮氏,答失蛮在元代指信奉伊斯兰教或有伊斯兰教家庭背景的人。泰定四年(1327)举进士,历仕镇江录事司达鲁花赤、江南行台掾、燕南河北道廉访司照磨、福建闽海道廉访司知事等职,晚年似流寓浙江杭州一带。”[10]

荣僧,字子仁,回纥人,登进士第,官至江浙行枢密经历,楷书师虞永兴。

萧抟,字图南,本契丹人,金王黄华甥,博学多能,诗书画皆追踪舅氏。

刘若水,字澹斋,女真人,喜弄觚翰,子煗亦能篆。

□(原字阙)都,字克庄,西夏人,官至山南廉访使,文章事业夐出人表,书迹亦佳。

贯裕实哈雅,号酸斋。北庭人,官至翰林侍读学士,豪爽有风概,富文学,工翰墨,其名章俊语流于毫端者,怪怪奇奇,若不凝滞于物,即其书而知其胸中之所养矣。

喀尔巴哈,字普修,伊里河温人,官至海北廉访使,笃志坟籍,至于百氏数术,无不研览,书宗二王。

拔□(原字阙),字彦卿,凯烈人,官至礼部尚书,行草宗晋人。[11]

比较《书史会要》的两个版本,即“《钦定四库全书》本”及影印于民国时期的“洪武本”,可发现两者在人名上有较大差异,原因是刊刻于乾隆年间的《钦定四库全书》对蒙古族等族人名作了较大改动。乾隆四十七年(1782)七月十四日,乾隆皇帝谕示四库馆总裁,“凡蒙古地名人名译对汉音的,均照改定正史,详晰校正无讹,颁布刊刻,并录入《四库全书》,以昭传信”[12]。现在看来,重新汉译蒙古等族人名导致诸多错讹。史学家陈寅恪在论及元代汉人译名时,提出了一种较有参考价值的论点,即“一时代之名词,有一时代之界说”。他认为史学考证须考虑名词之原有称谓,以及称谓变迁导致的名词涵义广狭变化以及名词替换增损的问题。在《元代汉人译名考》中,他表示后人所认为的陶宗仪《辍耕录》中的译名错误,实际上并不是错误,而是陶宗仪沿用原始文献,没有做改动。陶宗仪《辍耕录》“氏族条”中有关汉族人的文献,乃是“全袭蒙古最初故籍旧题之原文,绝未增损一语……陶氏袭用蒙古最初故籍原文札忽歹旧语标目之下,固不能兼列南人。如后来界说已推广变迁者之所为。盖一时代之名词,有一时代之界说,其涵义之广狭,随政治社会之变迁而不同,往往巨大之纠纷讹谬,即因兹细故而起,此尤为治史学者所宜审慎也”[13]。

按《元史》卷13《世祖纪十》:“以河西、回回、畏吾儿等依各官品充万户府达鲁花赤,同蒙古人。”那么元后期乃至明代文献中记载西域诸族,或已改入蒙古族或汉族,元后期乃至明清史籍中,记载诸如河西、回回、畏兀儿等或后称蒙古人。海牙以官职赐姓“廉”,亦是此道理。

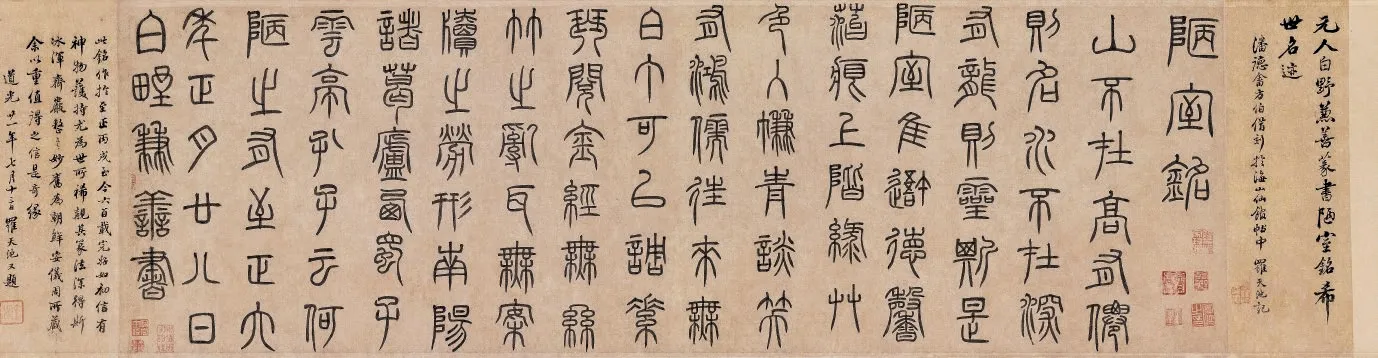

泰不华 篆书《陋室铭》卷 北京故宫博物院藏

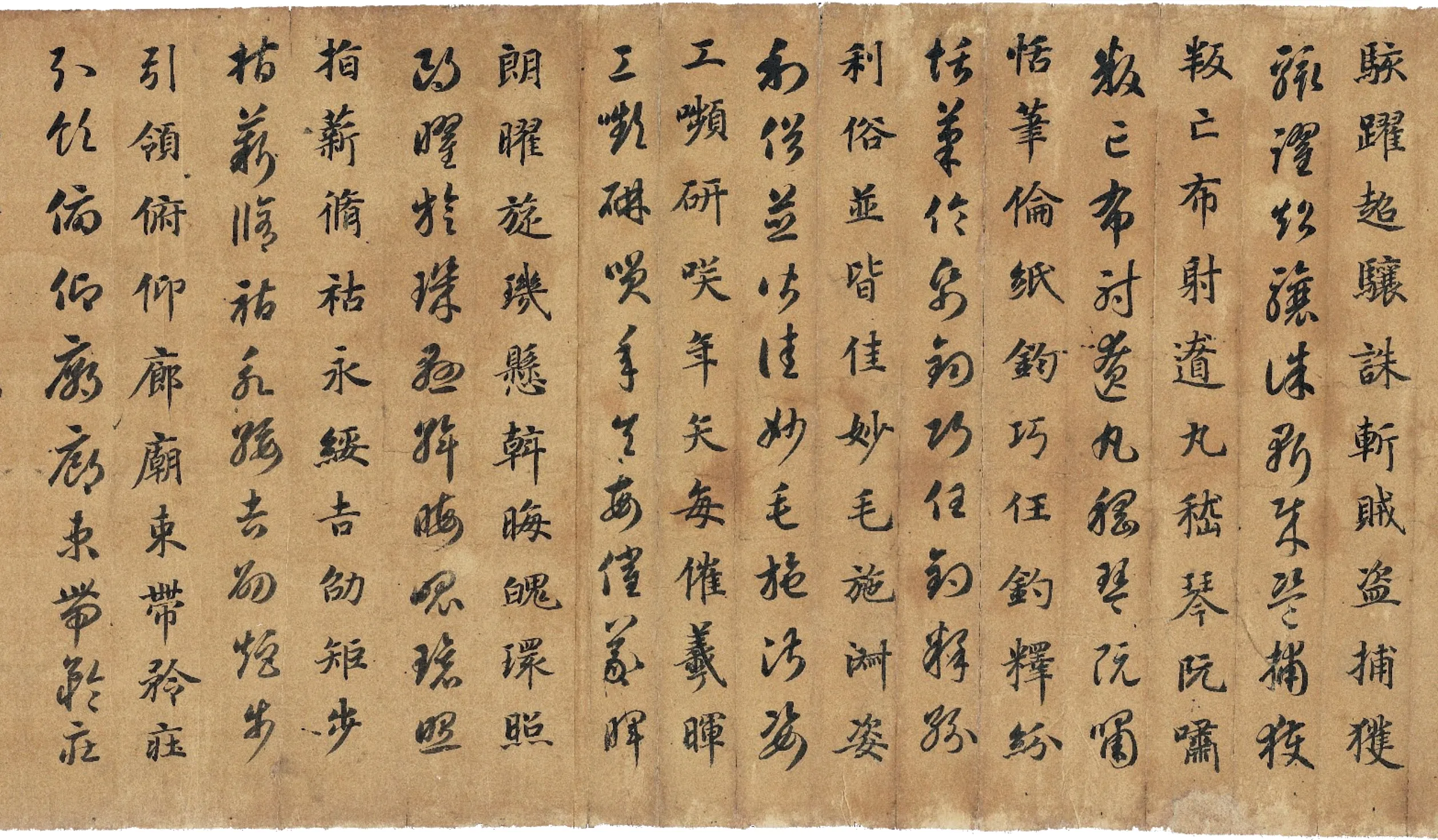

蒋善进 敦煌石室《临智永真草千字文》残卷(部分)法国国家图书馆藏

二、元代西域诸民族书家的书风及宗原

(一)多擅写大字

《书史会要》卷7 所载蒙古及西域书家,能书“大字”者甚多,有廉希贡、阿尔尼格、多通、托克托、锡喇努、伯勒齐尔巴哈、布哈特穆尔、诺海、庆通、达实特穆尔、笃列图等,几占西域书家之九成。所谓“大字”,从字义上解即尺寸较大的字,一般指的是题写于匾额、碑额、卷首等位置的书法。如英宗曾在宋宣和手敕卷首御题四字即为卷首大字。从书体上来说,题写于匾额的正字,书体以篆书、楷书、行楷为主。写大字自古有之,在唐宋时期亦不乏见。宋《宣和书谱》中言:“昔人之论字,以谓大字难于结密而无间,小字难于宽绰而有余。”[14]大字结密无间,如《瘗鹤铭》,小字宽绰有余,如《兰亭序》。《宣和书谱》中评价蔡襄的字:“大字巨数尺,小字如毫发,笔力位置,大者不失结密,小者不失宽绰。”[15]大字是相对于小字而言,小字从字义上理解就是尺寸较小的字,往往指向字数较多的文章。诸如锺繇善小字,指的就是擅长书写小楷。擅于写大字者反过来说即不擅于写小字,从这一点上来看,元代蒙古或西域诸民族书家以书擅名者,往往以写“大字”著名,至于兼擅几种书体或者写长篇小字,则露难色。毕竟书法是以汉字为基础的,受限于语言文字的不同,学习起来有难度。

(二)多宗原晋唐

按《书史会要》所载,西域出生的诸多书家多宗“晋唐”,行书宗“二王”,楷书宗唐楷,与汉族无异。如畏吾儿族书家廉希贡书法师虞世南、柳公权,擅写中楷、大楷。蒙古族书家泰不华擅多种书体,如篆书、楷书等。篆书师法徐铉、张有而稍变其法,能自成一家。又学习汉代题额字法,极高古。楷书师法欧阳询,有体格。另如康里巎巎楷书学虞世南,行草书学锺繇、王羲之,诸书体皆有所出。从泰不华、康里巎巎之书风宗原来看,几与汉族书家无异。《书史会要》卷7载汉族书家赵孟曰:“尤善书,为国朝第一,篆法《石鼓》《诅楚》,隶法梁、锺,草法羲、献。”泰不华因受汉文化浸染较久,故其书法造诣精深,已非其他同时期少数民族书家所能匹敌。

(三)与汉族书家相颉颃

关于康里巎巎的书法,陶宗仪在其书中评述道:“笔画遒媚,转折圆劲,名重一时。评者谓国朝以书名世者,自赵魏公后便及公也。”陶氏把康里巎巎的书法水平放到仅次于赵孟的位置。同时期有另一位出身于畏吾儿的画家高克恭,其艺术水平也如康里巎巎一样,被推至仅次于赵孟的位置。史学家陈垣曾著《元西域人华化考》一书,其中也论及元时西域美术家的成就。他认为高克恭、康里巎巎二人的书画艺术成就完全可以和赵孟颉颃。他说道:“元时画家有大名能与赵孟抗衡者,惟高克恭。高克恭兼有诗名,元文类选西域人诗五家,马祖常外,选高克恭诗比三家特多,《辍耕录》二六“诗画题三绝”一条云:高文简公一日与客游西湖,见素屏洁雅,乘兴画奇石古木,数日后文敏公为补丛竹,虞文靖公题诗其上,有‘国朝名笔谁第一,尚书醉后妙无敌(元诗选《房山集》小传误称为赵孟诗),赵公自是真天人,独与尚书情最亲’等句,此图遂成三绝。以高配赵,正与书家之以巎巎配赵相同。元朝书画推赵独步,然与赵颉颃者,书画皆西域人,亦足见元西域人天资学力,不让汉人也。董其昌对于以高配赵之说,初颇怀疑,后乃翕服,试观画旨所述,前后持论不同。”[16]从以上记录可以看出,出身于西域诸民族的书画家艺术水平之高、艺术造诣之深已足以与汉族书家相媲美,并得到元明以降书画史家的认同和推崇。

从目前新疆发掘的历史遗存来看,书法艺术在古代西域地区有着广泛的传播。早在唐宋时期,其已经作为一种独特的艺术形式成为西域诸民族的摹写学习对象。在敦煌藏经洞发现的文物中,就有大量佛经写本及书法文书,还有独立的书法作品,如敦煌石室的临智永《真草千字文》残卷等。同样在诸如高昌、于阗等地,也曾发掘出独立书法艺术的残迹。在元代,蒙古大军的东征西伐使书法艺术得以广泛、快速地流布于西域各地。西域诸族的东迁也成为其融合于中原文化的一种方式和途径。由此我们说,书法艺术在促进民族文化交融交流方面起到了重要的作用。