“书法文字学”在高校的实践与反思

——以山西大学“碑帖字法探源”课程为例

2023-09-27王赢

⊙ 王赢

引言

当今“书法文字学”已成为书法学科建设中必不可少的一部分,但大部分高校在实践教学中,仍沿用了传统文字学专业的教学理念,未能与书法、篆刻的创作实践相结合,致使学生的创作用字常会出现正、俗不分,繁、简不明,抑或是在创作中遇到《说文》逸字的问题时,多依据楷字胡乱拼凑,没有体现出文字的学理性,由此可见,高校中的文字学课程并未发挥其应有的作用。鉴于此类问题,笔者在山西大学书法系申请开设了一门将书法与字学相结合的课程,为避免与同期开设的文字学课名称重复,因而命名为“碑帖字法探源”。

一、“碑帖字法探源”课程的教学内容与方法

山西大学“碑帖字法探源”为理论必修课,授课对象为大三书法系的学生,共32 学时。因目前尚未有成熟的“书法文字学”教材,为使学生打下扎实的文字学基础,笔者遂延续传统,选择以《说文》为核心展开。《说文》是历代学者首先要研读的文字学著作,但基于现代高校的课程体系构建,分配到文字学的课时量并不多。若直接学习《说文》,则体系过于冗长庞杂,在短期内无法学完。且大多数学生之前并没有接触过篆书,直接上手《说文》有一定的难度。因此,为更好地切入《说文》,笔者选择《篆法百韵歌》作为基础导引,结合学生日常临习与创作中遇到的疑难字,讲述文字的渊源流变并辨析相近文字,进而联系到《说文》。此外,在研究教学中辅之以段玉裁《说文解字注》(以下简称《段注》)、《说文外编》等《说文》学相关著作予以阐释,从根源上解决学生书法、篆刻创作中的用字问题。

《篆法百韵歌》是由清代学者沙青岩编著,本书以《说文》《段注》为取法对象,遵循六书规律,辨析归纳篆法与楷法的不同之处,编成歌诀,使学生易于掌握小篆的字形规律,从而奠定字学基础。对于初学小篆的问题,沙青岩在《篆法百韵歌》的序言中曾说道:“篆体构造,一本六书。单文为文,复体曰字,声形转假,秩然厘然。惟自隶变至楷,后人往往以隶楷之偏旁点画,逆臆作篆,流为伪体。殊有毫厘千里之差。本稿专矫正此病,故一以《说文》六义为宗,使学者能认清篆籀之正体,免除伪讹之俗书。”[1]《篆法百韵歌》是以《说文》为本,避免伪讹谬误、牵强附会之书。初学者在学习篆书时,往往会基于楷书的结体上推篆书字形,不能遵循文字的演变规律,造成篆法错误。因而首先需要追本溯源,以六书为准,从偏旁分析法入手。《篆法百韵歌》主要包含两个方面的内容:一是考证有楷无篆的字(即逸字),将其与《说文》正字相联系,使学生在遇到字典没有收录的字形时,能够运用文字学知识,选出典雅准确的文字进行创作;二是总结易混淆的繁体、简化、异体以及通假等字的用法,使学生查证字义后能够明确符合文意的字,在确保用字准确的基础上丰富字法的运用。

在研读篆法韵语的基础上,还需查证每个篆字的渊源流变。教师在讲解例字时应穷源竟流,向上考证本字,向下辨析分化字,假借、异体、俗字、讹变等。将《说文》的理论字说与碑帖中的例字相结合,使学生能够掌握基础的字学知识,在创作中选择契合文意的文字,避免出现用字舛误的问题。

二、《说文》逸字的正篆写法

《篆法百韵歌》涉及许多《说文》逸字,关于《说文》逸字的定义,万献初《〈说文〉学导论》解释为:“何谓《说文》逸字?或说乃《说文》所无,钮树玉《说文新附考》未及,经典中存在的文字;或说是徐铉所收而篆文遗逸者。”[2]如今其含义范围可进一步扩展,即《说文》没有收录的字都可称为《说文》逸字。当我们在创作时,常会遇到此类问题。最令人费解的是有些字遍查各类书法字典,皆未收录。即使有些字包含在王福庵《作篆通假校补》或王同愈《小篆疑难字字典》等字书中,也仅仅是罗列出相对应的篆字,并未有所解释。对于此类逸字,我们应如何考证?许多文字学家曾对此归纳研究,诸如雷浚《说文外编》、张行孚《说文逸字识误》、郑珍《说文逸字》、张鸣珂《说文佚字考》等。相较而言,《说文外编》收录的逸字最多,解释亦最为全面。此类著作虽未能将《说文》逸字收录完备,但对于今天“书法文字学”的构建,仍有重要的指导意义。

关于《说文外编》的体例构建,俞樾在本书叙中写道:“先举四书中字,次及诸经中字,凡《说文》所无,钮氏《新附考》《续考》未及者,皆于《说文》中求其本字,于他书中求其通字,疑似盖阙,而《玉篇》《广韵》中字之常用而不可废者,亦附及焉,其用力可谓勤矣。”[3]《说文外编》共十六卷,内容涵盖经字和俗字两大部分。《说文外编》所采用的基本方法是“字经互证”,从《说文》中找出先秦经籍用字和后起俗字的源字、正字,或者以《说文》对比先秦经籍,找出同音借用字、同源通用字、俗字。目的是求证同源字或为假借字找本字,并联系异体字。这样的研究成果正契合书法、篆刻的字学需求。笔者下面将分为经字、俗字两个部分,以经典的碑帖作品为例,探析《说文》逸字的正篆写法。

(一)经字

经字是指《说文》未录而见于四书五经等先秦经籍的字,雷浚将群经之字与《说文》相校对,在钮树玉《说文新附考》的基础上,补证《新附考》《续考》未及之字,以能求证大多数的《说文》逸字。下面举《篆法百韵歌》中的《说文》逸字予以证之。

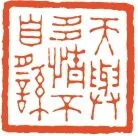

王福庵 天与多情不自由 选自陕西人民美术出版社《中国书画艺术辞典》

“它无虫为他”,《篆法百韵歌》解释为:“按《说文》:‘它,虫也,从虫而长,象形。上古草居患它,故相问无它字。’或借‘佗’为之,‘他’,俗字也,故‘它’即蛇之正。亦即‘佗’(今他)本字。”[13]他本义指“其他的”,“他”的篆书以“它”为正字。雷浚进一步解释道:“‘相问无它’,犹后人问无恙,语言转移。若云:‘无别。’故又加虫作蛇,食遮切。而‘它’假‘佗’为之,因之隶变为‘他’。此字所以多后出也。”[14]雷浚注语中言:“它”本义为虫子,与“蛇”同源。“蛇”是“它”的重文,后逐渐此义被“蛇”替代。它借为代词,指“另外的”。陆德明《经典释文》中“他”作“它”,“他,本亦作‘它’吐何反”[15]。“它”与“他”是古今字关系,而“佗”为假借字。现代受西方影响,语言明确了分工,“他”指男性,可篆作“它”和“佗”,而“它”则用于指代人以外的事物或动植物。

(二)俗字

俗字是指在先秦经籍中没有出现,而被收录在《玉篇》与《广韵》之中的文字。这类字数量众多,雷浚将其常用的选入《说文外编》中,冷僻或俗语化的字则不被包含在内。俗字多为时俗讹变的别体,应察其正字,以详辨之。

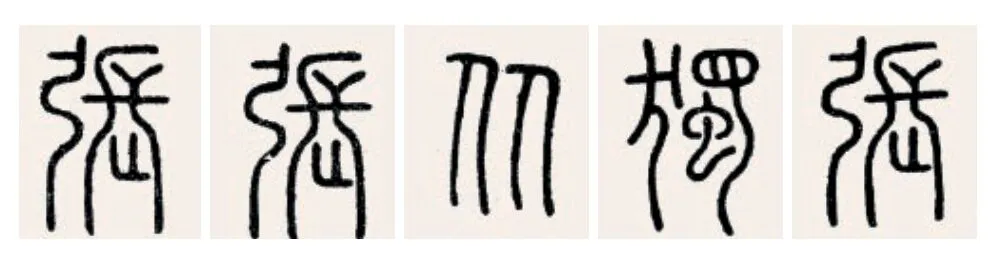

如“涨胀从独张”,下面解释为:“涨、胀二字,皆楷书中相承之俗字,如遇此二字欲作篆,皆以篆文‘张’字代之。”[16]两字在《说文外编》中皆属俗字,《玉篇》收录。如雷浚《说文外编》解释“胀”:“案《玉篇》引《左传》,为成公十五年传文,今作‘张’,不作‘胀’。《说文》亦无‘胀’字,僖公十五年《左传》:‘张脉偾兴。’《淮南·缪称训》:‘大戟去水,亭历愈张。’皆作‘张’。”[17]雷浚通过《玉篇》引《左传》之文,以经证字。“涨”字亦释为“张”,与“胀”同。即二字的《说文》正篆皆作“张”。

“瞳”,《说文》无,“瞳”“童”“僮”三字是同源字。《王力古汉语字典》解释:“三字音同义近,‘瞳’‘僮’都是‘童’的区别字。”[18]《说文外编》解释:“《说文》目部无‘瞳’字,‘瞦’下曰:‘目童子精’。‘’下曰:‘卢童子也。’‘童’即‘瞳’。”[19]“目童子精”即指童子瞳仁中的精神,而“”指眼睛中黑色的瞳仁。“童”即表示“瞳”。而“僮”,《说文》解释:“僮,未冠也。”[20]指未成年的儿童。王福庵《作篆通假校补》:“‘瞳’,‘’或假‘’,《汉书》项籍赞舜目重童子,以‘童’假‘瞳’。”[21]因而,“瞳”当篆作“僮”或“童”。

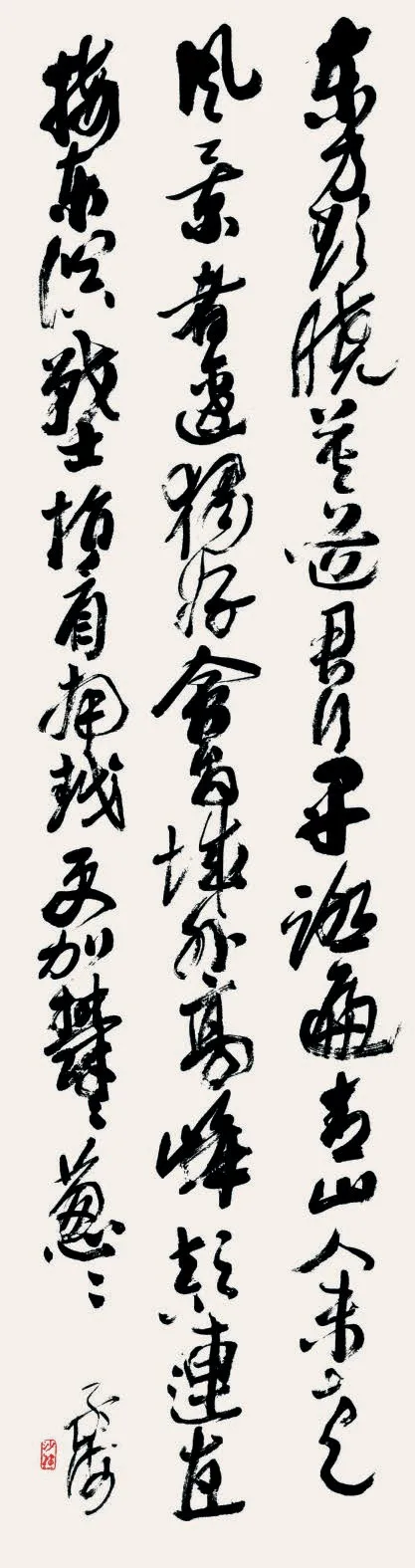

“描”,形声字,《说文》未收录,是后起的俗字,并没有与楷字一致的篆书写法。清佟世男辑录《篆字汇》,“描”作“”。余任天所刻印章“五十以后学描花”,形体亦如此。此“描”是依照楷书点画逆臆为篆,不足为据。据《王力古汉语字典》解释:“描乃后起字,依样摹画。”[22]雷浚在《说文外编》中将“描”列入《广韵》中的俗字,仅提到“《说文》无描字”[23],并未考证该字的正篆写法。黄侃在《说文外编笺识》中,释“描”为“貌”字,但没有详细解释。[24]在丁福保编的《说文解字诂林》所收录的章太炎《文始》中,“貌”字下解释:“盖古有此画技,因际见之白,以著细文,特为作㣎字,今所谓描也。”[25]貌亦有摹写、描绘之意,因而推测“描”篆作“”。

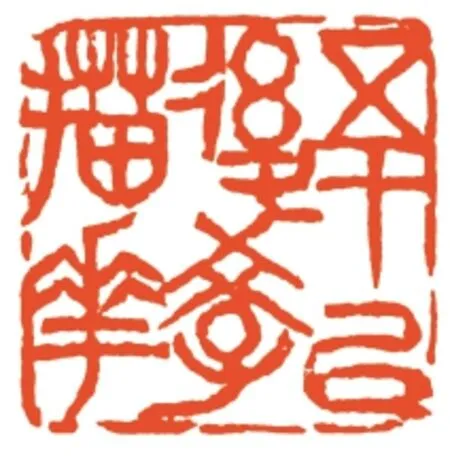

“这”,《说文》无,王福庵《作篆通假校补》中将“这”篆为“者”。《段注》释为:“凡俗语云,‘者个’‘者般’‘者回’皆取别事之意,不知何时以‘迎这’之‘这’代之,这,鱼战切。”[26]由此可知,“者”为古字,“这”是因俗语而生的后起字。这当篆作“”。沙孟海作为二十世纪著名的古文字学家、书法家,其用字典雅规范。曾写过行草作品毛主席诗词《清平乐·会昌》,其中“风景这边独好”的“这”字,正是写为“者”。

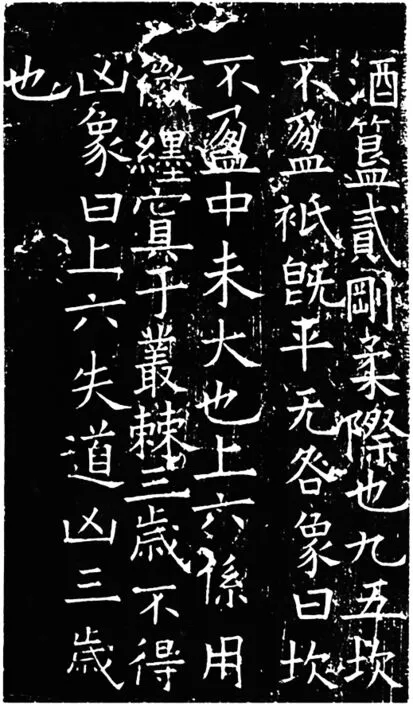

沙青岩《篆法百韵歌》字例 湖北美术出版社

余任天 五十以后学描花 选自西泠印社出版社《余任天印集》

对于《说文》逸字,我们需细查字书,考证逸字的源流演变。亦需借鉴雷浚等学者的方法,采取“字经互证”的方式,考察字的本字、同源字、假借字等。不能以楷字形体草率作篆,应确保在书法创作中使用的文字承续传统,有科学的依据。

三、合理运用简化字、异体字及通假字

繁简字是“书法文字学”的重要组成部分,简化字,是指官方公布的简体汉字,笔画相对简省,用来代替繁体字。文字简化有承续传统和新造字的方式。繁体字,则是与简化字相对应的笔画繁多的字。现行通用的简化字,所依据的是1986 年颁布的《简化字总表》。我们通常在书法创作时强调要与现行简体字区分开,因而刻意写为繁体。殊不知一些简化字在《说文》或经典碑帖中已有收录,其与繁体字之间构成古与今、正与俗、异体、通假等关系。对于此类“繁简字”,需查证字义后根据文意选用恰当的文字进行书法、篆刻创作,不可草率地使繁弃简。异体字是指在同一时期,字的音、义完全一致,而字形不同的文字。通假字是古籍中出现的替代本字的音同或音近的文字。

现将书法创作中常见的繁、简、异体、通假等疑难文字举例如下:

(一)“只”相关字形辨析

目前许多书法专业的学生备有祝鸿熹主编的《繁简字、异体字、正体字举例对照辨析手册》,其中将“只”的繁体字归为“隻(zhī)”与“衹(zhǐ)”,而“祇”“秖”是“衹”的异体字。[27]一些学生认为“只”为简化字,因而在创作时将“只”视为错字。其实“只”字古已有之,“只”在《说文》中解释为“语巳词也。从口,象气下引之形。凡只之属皆从只。”[28]“只”的本义表示语气停顿的虚词。《段注》补充:“宋人诗用‘只’为‘衹’字,但也,今人仍之,读如隻。”[29]“只”的本义为语气词,唐、宋之际被借为表示限定在某个范围内,与“止”相通,意为“仅仅”之意,亦与“适”相通,表示“恰好”。米芾书中便应用了大量的“只”字,如《晋纸帖》“只如此者乃佳耳”,写作“”。

沙孟海 草书毛泽东《清平乐·会昌》 选自西泠印社出版社《沙孟海全集·书法卷1》

唐 楷书《开成石经·周易》(局部)选自广东经济出版社、海天出版社《西安碑林全集·108 卷》

“祇”在《说文》中读“qí”,解释为 :“地祇,提出万物者也。从示氏声。”[30]其本义是指地神,后与“衹”混用,二字相通,皆有副词的用法。《段注》:“《五经文字》衣部曰:‘衹,止移切,适也。’《广韵·五支》曰:‘衹,章移切,适也。’《唐石经》:‘衹既平。’《左传》:‘衹见疏也。’《诗》:‘衹搅我心。’《诗》《论语》:‘亦衹以异。’字皆从衣,正用张参《字样》。而张参以前,颜师古注《窦婴传》曰:‘衹,适也,音支。’其字从衣,岂师古太宗朝刊定经籍皆用此说欤?宋《类篇》则衹、祇皆云‘适也’,不画一。《韵会》则从示之祇训‘适也’。近日经典训适者,皆不从衣,与唐不合。”[31]“衹”原本读作“tǐ”,在《说文》中是“缇”的重文,“缇,帛丹黄色。从糸是声。衹,缇或从氏”[32]。“衹”本义为橘黄色的丝织品,又是在何时与“祇”“只”相通?据钱大昕《十驾斋养新录》考证:“《玉篇》于衣部添‘衹’字,读之移切,训为适,此六朝俗体。”[33]“衹”在《玉篇》中隶属衣部,有副词的含义,之后此音、义得到广泛使用。经段玉裁考证,颜师古注《窦婴传》时,注“衹”音“支”,训为“适”。后张参所撰《五经文字》延续了这一论述,《五经文字》作为唐朝时字样学兴盛的产物,使得“衹”作为正字得到推广,因而经籍中大量出现此类用法。此字音、义与“祇”相同,且其字形与“祇”颇为相似,因而二字逐渐混用,与“只”在音、义上互通,皆训为适,表示恰好、仅仅之意。

除此之外,“祇”“祗”“秖”“秪”及“禔”字在副词的意义上常通用。

“祗”,本义指恭敬,后亦有副词“只、仅”之义。唐《开成石经》“祗”写作“”,宋以后的俗本多作“祗”。如米芾《知府帖》“遂莫遑只造舟次”,“只”作“”。

“秖”为“祗”的异体字,《说文》无,且经典中亦未出现。颜元孙《干禄字书》将此二字归入易混字[34],可见在唐初已有混用现象。《集韵》解释为:“祇、秖,适也,或从禾。”[35]王福庵《作篆通假校补》中,即将秖的篆法标为“祇”。[36]如成亲王永瑆所写《诒晋斋法帖》卷三,“只是各舟航古驿”,“只”即写为“”。

秪,通“祇”,如文徵明《清静经及老子列传》“只觉烦苦尔”,“只”作“”。“衹”“祇”“祗”“秖”“秪”几字相通,主要是因衣、示、禾部形相似而导致的传抄手写之误。李世民的《艺韫帖》“只以增愧”的“只”,在后世书家的临本中便可看到不同的“只”字写法。如表一所示,原作写为“祇”,董其昌遵循原作的写法,王铎则出现了三种不同的写法,即“祗”“秪”“秖”,而朱耷亦作“秪”。由此可见,只有辨析清楚这几字之间的关系,才能够掌握古代书家不同“只”字的用法,便于在创作中合理运用。

“禔”,通“祇”,钱大昕言:“‘禔’既训‘福’训‘安’,‘安’与‘适’义亦相承,则‘祇’训‘适’者即与‘禔’通之‘祇’,非别有它字矣。”[37]可见,“禔”与“祇”字义相关联,释为“只不过”,二者属异体字。如《史记·韩长孺列传》:“禔取辱耳。”下注:“徐广曰:‘禔,一作祇也。’”[38]

与上述“只”的异体字相比,“隻”与“只”的关系则明显不同。《说文》释“隻(zhī)”:“鸟一枚也。从又持隹。持一隹曰隻,二隹曰双。”[39]“隻”本义为鸟一只,亦指单独的或单位量词,有明确的语义指向。古时“隻”与“只”分为词义不同的两字,并无字形或字义的关联。后因“隻”笔画繁多,遂在简化汉字时用同音的“只”来代替。“隻”与“只”为繁简字关系,如《怀仁集王羲之圣教序》:“超六尘而迥出,只千古而无对。”此处“只”为独一无二之意,写作“”。此外,“隻”字据王襄《簠室殷契类纂》考证:“古与‘获’通,‘获’字重文。”[40]有捕获之意,是“获”的本字。

通过以上分析,古时“只”的各种写法其本义之间并无直接关联,现今是将所有相同读音的字合并之后,使所有的含义归为笔画最为简单的“只”。

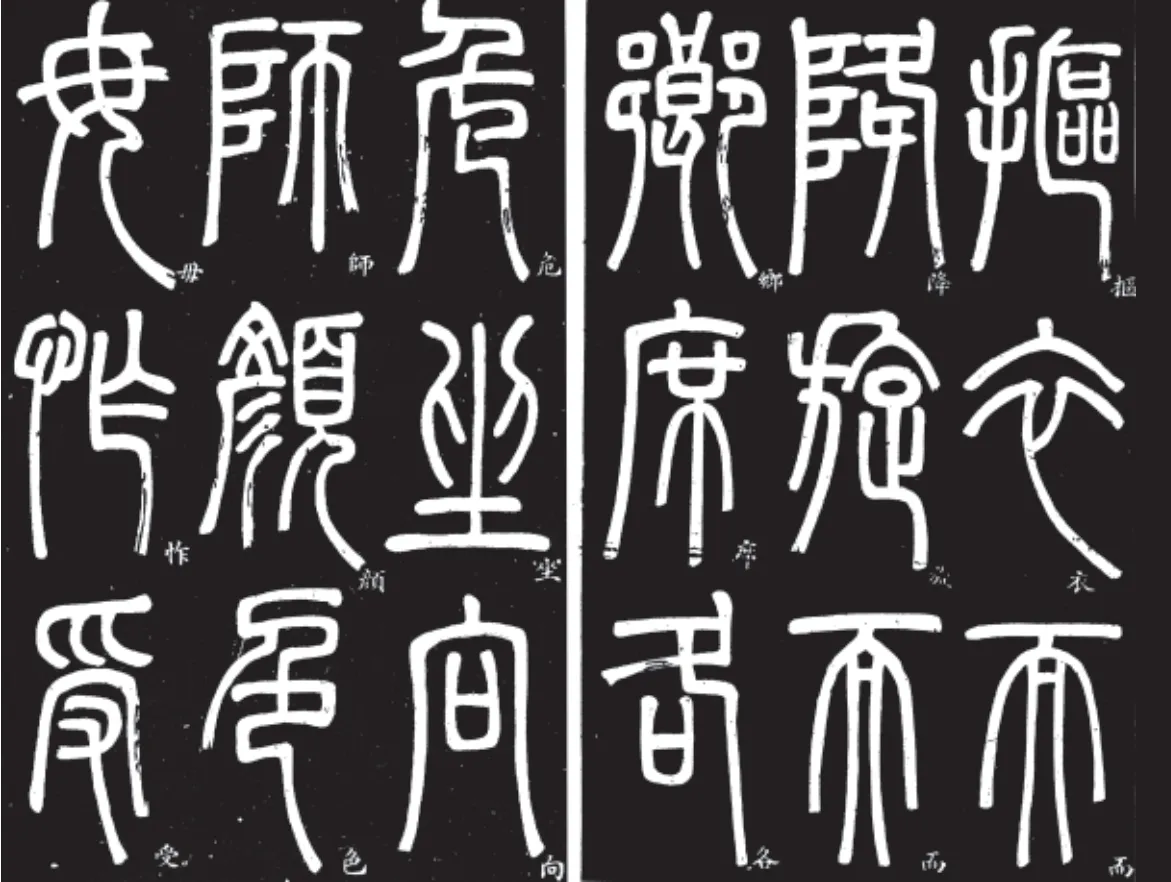

邓石如 篆书《弟子职》局部 选自西泠印社出版社《邓石如篆书弟子职》

(二)“向”相关字形辨析

很多学生将“向”与“嚮”视为繁简字关系,其实“向”与“嚮”为古今字关系 。“向,北出牖也,从宀从口。”[41]本义指朝北开的窗户,后泛指窗户,与“鄉”相通。《段注》:“引伸为向背字,经传皆假鄉为之。”[42]此处引申出方向之意。《段注》解释“鄉”为:“‘鄉’者,今之‘向’字,汉字多作‘鄉’,今作‘向’。所封谓民域,其中所鄉谓归往也。《释名》曰:‘鄉,向也。民所向也,以同音为训也。’”[43]可见“向”与“鄉”为通假字。如邓石如篆书《弟子职》,“危坐向师”之“”,“旋而鄉席”的“”,两字相通,皆有朝着、对着之意。

雷浚考证了“嚮”字的渊源流变:“《说文》无嚮字,《易·随》象辞:‘君子以嚮晦入宴息。’陆《释文》曰:‘本又作向,王肃本作鄉。’案《盘庚》不可嚮迩。隐公六年、庄公十四年《左传》引,皆作鄉。‘向’,正字。‘鄉’,古假借字,‘嚮’,俗字。”[44]“嚮”为后起的俗字,当文意指面向及方向时,三字可通用。如柳公权《玄秘塔碑》中“莫不瞻向”的“向”字,即作“”。

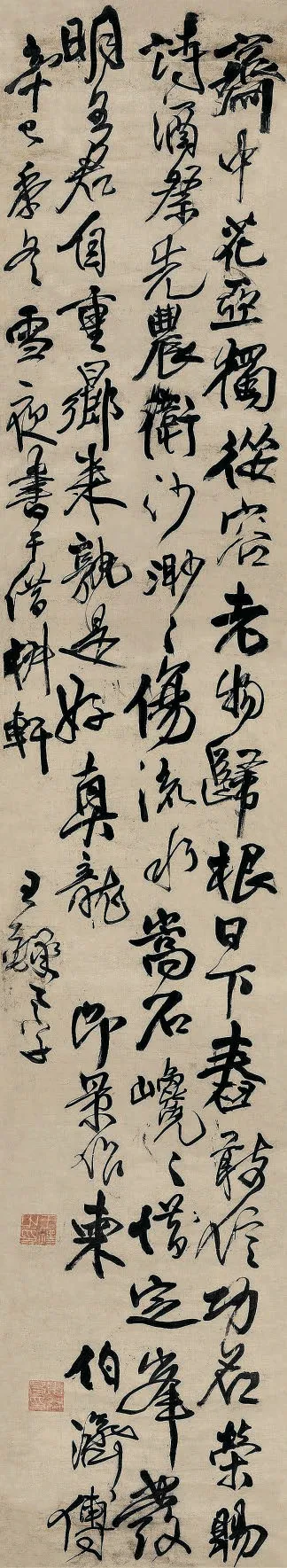

除此之外,“曏”与以上三字亦有密切关联。《说文》:“曏,不久也。从日鄉声。”[45]《段注》:“《士相见礼》曰:‘曏者,吾子辱使某见。请还贽于将命者。’注云,‘曏’,曩也。按礼注,‘曏’字或作‘鄉’。今人语曰:‘向年、向时、向者’,即‘曏’字也。又曰‘一晌’,曰‘半晌’皆是‘曏’字之俗。”[46]因而当“向”表示曾经、以往之意时,可写作“曏”“向”“嚮”或“鄉”。如王铎的行草条屏《与傅伯济诗》,“向来孰是好真龙”的“向”即作“”。需注意《说文》无“晌”,“晌”是后起的俗字,其篆法亦作“曏”。

现今简化字重新使用古字“向”,而废弃后起的俗字“嚮”。大家若不知晓文字的渊源流变,则容易颠倒文字的发展顺序,进而导致在书法创作中刻意使用“嚮”而忽略“向”。此外,在了解“鄉”与“曏”的含义之后,亦可多样化地运用在书法创作中,丰富字形的变化。

再如《篆法百韵歌》“岳兵弗尽丘”,其下解释“岳”:“《说文》为古文嶽字,象高形。”[47]“岳”与“嶽”,二者并非繁简字关系,而应属异体字。“嶽”,《说文》释“岳”:“东,岱;南,靃;西,华;北,恒;中,泰室。王者之所以巡狩所至。从山狱声。岳,古文象高形。”[48]在《说文》中,岳属于嶽的重文。经传典籍中,岳、嶽皆有出现。如清代邵瑛《说文解字群经正字》曰:“诸经多作嶽,而《尚书》则无不作岳者,斯岂以上古遗书为隶古定,故独异欤。”[49]当意指高峻的大山时,“岳”与“嶽”通用。而“四岳”(官名)、“岳父”及作姓氏时,则不能写作“嶽”,“岳”的使用范围更广泛。

简化字的形体来源有多种方式,作为书法专业的同学,应追溯“简化字”的渊源流变,从而确定其能否运用到书法创作。成联方道:“这类字在古代经典碑帖中还有很多,如果因为是简化字而被舍弃不用,便是对古代书法资源的巨大浪费,这是不利于书法艺术创作的多样化发展的。”[50]运用文字学的知识重新审视简化字,进而联系到异体、通假字等,可以为书法创作提供更为丰富的字形元素,亦是“书法文字学”必不可缺的重要环节。

结语

在书法界诸位专家学者的共同努力下,书法学科越来越重视强化自身的文化属性。“书法文字学”是融合古文字学基础的艺术性应用,是学术与艺术的融合。“碑帖字法探源”课程以“书法文字学”为导向,主要目的是使学生了解文字产生及演变的规律,避免书法创作的字形讹误。其重点关注《说文》正、俗、逸字以及繁简字等书法专业学生在创作中常见的字法问题,所依托的汉字文本以经典法帖、印谱为主。从教学实践来看,学生基本掌握了查阅字书的方法,具有了对文字正误基础的辨别能力,但同时也存在着一些问题,例如学生对《说文》《段注》《说文外编》等字学著作中佶屈聱牙之处,多难以理解。因而在学习过程中,进度较慢。可见书法专业的学生同文学类专业的学生相比,传统文化素养相对较弱,古汉语能力有所欠缺。另一方面也表明需要尽快构建“书法文字学”教材,其既能囊括常见的书法用字问题,又能在传统字学著作的基础上删繁就简,契合书法专业自身的属性,兼重文字的科学性、文化性以及美学内涵。“碑帖字法探源”课程是一次尝试,还需要不断地去完善。“书法文字学”作为一门新的学科,将在书法专业未来的发展中发挥越来越重要的作用。

王铎 行书《与傅伯济诗》(局部)选自湖南美术出版社《2016古董拍卖年鉴·书画》