神主与宋以降徽州社会相关问题探微

2023-09-27李姣

李 姣

(安徽大学 历史学院,合肥 230039)

中国传统社会具有典型的血缘性特质,鼓吹祖先崇拜,强调尊祖敬宗。祖先祭祀是宗族社会最重要、最普遍的活动,旨在凝聚族人,强化宗族的组织和教化功能。宋以降至民国时期的徽州就是一个典型的宗族社会,且更具复杂性。徽州因成为中国传统社会的缩影而引起国内外学术界的高度关注,相关探讨持续数十年且热度不减。自上世纪以来,区域史和社会史研究的开展深刻影响了徽州区域史的研究,尤其是宗族问题,研究深入且硕果累累。但关于祭祖的研究成果相对薄弱,特别是对祭祖的重要物质载体——神主的研究,尚未深入、系统展开。其因在于,随着宗族、祠堂的消逝以及由此引发的祭祖方式的改变,神主消失殆尽。不仅如此,在契约文书、谱牒、志书、文集、碑刻等民间文献与文化遗存中,关于神主的专门记载也较为罕见,因此当代人对神主感到非常陌生。当前,学界对宋以降徽州神主的相关研究,多是在个案研究基础上进行简单介绍(1)基于个案对徽州神主进行简单性介绍的主要有:何巧云的《清代徽州祭祖研究》(安徽大学2010年博士学位论文)论述了清代徽州祭祖的相关礼仪,探析祠祭活动中的木主制度及其社会性功能;彭卫民的《“昭穆制”的历史意义与功能(四)──于心有安:《茗洲吴氏家典》所见“神主”排列的昭穆含义》(《社会科学论坛》2012年第4期第190-201页)以休宁吴氏宗族的家乘《茗洲吴氏家典》为主要研究对象,探析昭穆制度与神主的排列、升降、祧迁等问题;林济的《明代徽州宗族精英与祠堂制度的形成》(《安徽史学》2012年第6期第90-97页)介绍了明代以汪道昆为代表的徽州宗族精英与祠堂制度建设问题,指出宗族精英在“功德配享、捐资立主”两个制度中占尽先机,并且明代徽州祠堂及宗族组织在他们的主导下迅速发展;王鹤鸣的专著《中国祠堂通论》(上海古籍出版社2013年版)在广泛收集、整理中国祠堂资料基础上,对祠堂的起源、出现、确立、发展等作出了系统的总结,其中提到祠堂神主“左昭右穆”的摆放原则;劳格文、王振忠的《传统徽州村落社会的日常生活》(《民间文化论坛》2013年第3期第81-96页)也关注到神主的摆放问题;柯灵权的著述《歙县里东乡传统农村社会》(复旦大学出版社2014年版)介绍了徽州歙县东乡神主的制作方法、书写格式,以及与其相关的祠规;胡中生的《清代徽州女性葬礼程序与性别伦理》(《安徽大学学报》2016年第3期第104-112页)和《礼法与俗尚:清代徽州女性葬礼再探》(《安徽史学》2016年第4期第120-126页)两篇文章集中探讨了女性葬礼,指出“题主”程序中女性的神主由专门的题主官题写。,较少涉及神主与宋以降徽州社会相关问题的整体性研究。本文试图对神主制度进行梳理和分析,探讨神主与地域社会的互联互动,进而深化对宋以降徽州区域社会和传统文化的认识。

一、以礼相待:神主与徽州礼仪规范

神主又称作木主、牌位、灵牌、祖宗牌位等,上书死者姓名或者包括生前官职荣衔等用以供奉祭祀。大部分为木制,也有石质、陶瓷、砖雕制作。神主制度萌芽于商朝,确立于周朝。《五经异义》曰:“唯天子、诸侯有主,卿大夫无主”[1],反映出古代神主奉祀在形制上有着严格的等级差别。宋明时期,随着宗族的组织化与世俗化,祖先祭祀发生了很大的改变:祭祖权不断下移,神主的形制与功能也有所改变。具体来看,晚宋时期,朱熹继二程提出“伊川神主式”后构想的祠堂制度主张专奉神主为祭祀祖考的载体, 祀及其高祖, 且申明了主人(即宗子)在家中的统领地位, 成为明代确立私家祖考祭祀制度的范本[2];元朝时期,越来越多的祠堂、神主出现在乡间村落;明朝时期,在孔子祭祀用塑像还是用木主的争论上,国家摒弃祭祀塑像,支持供奉神主,意味着国家祭祀重新回归到儒家轨道。自此,宗庙神主祭祀成为祭祀体系中最为重要的一部分[3]。

宋元时期,徽州开始兴建祠堂。程朱阙里的徽州社会是地缘和血缘巧妙结合的宗法社会,徽州宗族始祖多来自徽州地域以外的姓氏家族,随后世子孙的迁入而定居徽州。各宗族为提升自身在徽州社会的统治地位,以血缘为纽带建祠奉主,认为“举宗大事,莫最于祠。无祠则无宗,无宗则无祖”[4]。由于朱熹在《家礼》首章就规划了祠堂神主之制,即“君子将营宫室,先立祠堂于正寝之东,为四龛,以奉先世神主”[5],加之神主制作的祝文多以“形归窀穸,神返室堂。神主即成,伏惟尊灵。舍旧从新,是凭是依”[6]148为范本强调神主妥先灵的重要功能,因此徽州人普遍认为祠堂神主的供设代表祖先神灵有所依附。

明清时期,功成名就的徽商纷纷投资家乡祠堂建设,因而徽州厅祠林立。祠堂文化的兴盛推动着祭祀文化繁荣发展,当地祭祀神主香火旺盛,进主活动如火如荼,侧面反映出神主制度在徽州得到了极大的发展。彼时,徽州神主的制作多遵循“伊川神主式”,“取材用栗,陷中部分书写神主主人的爵、姓、名、行等信息,神主式多用合式,粉涂前身书写属称,旁侧题写主祀者姓名,遇到加赠易世则笔涤而更改”[6]51。

徽州宗族中,祭祖是极为重要和频繁的一项活动,其中有关神主的礼仪规范是尊祖、敬宗、收族活动的重要一环。对于宗族及族人来说,神主具有极强的象征意义。如,《三田李氏宗谱》规定,“立祖先神主于厅堂,凡我子孙出入必告,朔望必谒,时食必荐,生忌必祭。其祭仪必遵文公《家礼》,不可怠忽简略”(2)参见李廷益,李向荣《三田李氏宗谱》(光绪十一年木活字本)。;《婺源长溪余氏正谱》也有记载,“每岁正旦集长幼序行第,庆贺神主,次叙团拜之礼”(3)参见余章耀《婺源长溪余氏正谱》(道光二十八年宝善堂刊本)。。可见,神主是先祖灵魂所栖之处,代表着祖先的神威,是族人行礼的主要对象。此处,本文将徽州神主的礼仪分为“不出主”和“出主”两类,并作简要分析。

神主在徽州人的日常生活中多以“不出主”(4)杨逸将《家礼》中与神主有关的祭祀礼仪分为3种,即“不出主”“出主”“无主”,其中通礼部分的“正至、朔望、俗节、荐新、告朔”等仪式规模小,皆在祠堂行礼,被归为“不出主”神主礼仪。参见杨逸《自造圣物:十一至十三世纪中国的木主制度变革》(《浙江学刊》2018年第5期第171页)。的形式接受族人的礼敬。徽州有“东南邹鲁”之称,当地人尊祖敬宗思想浓厚。凡宗族中人,无论外出远行或者近游,都需要依礼行事,前去祠堂焚香祭告祖先。自古以来,正至和朔望被称为天道交变之候,孝子被要求在此日对先祖行敬拜礼仪。对于“俗节”“荐新”“告朔”等规模较小的礼仪,主人在祠堂行拜礼即可,无需将神主从神龛请出行礼。神主作为祖先的化身,是连接祖先与后人血缘、情感的纽带。虽然神主未被请出,但是与神主相关的各种通礼礼仪规范仍不断地强化着族人对祖先神灵的崇拜感。

徽州社会冠、婚、丧、祭四礼的礼成离不开神主“出主”的礼仪,尤其是祭礼。《礼记·统祭》云:“凡治人之道,莫争于礼。礼有五经,莫重于祭。”[7]1 345祭礼是儒家最为重视的礼仪仪节。在儒家看来,“慎终追远,民德归厚矣”(《论语·学而》),通过祭祖可以达到社会教化的目的。因此,宗族频繁开展各种祭祖活动。徽州祭礼包括四时祭、祭初祖、祭先祖、祭祢、忌日祭等,以上祭祀内容都需要将神主从祠楼的神龛中请出,即“出主”祭祀。此外,“出主”的祭祀仪节比日常生活中的通礼仪节更严谨、细致,其中冬至祭始祖礼节最重,体现出始祖神主在传统礼仪文化中的重要地位和作为宗族初祖的家族地位。

以休宁吴氏家族为例,冬至祭始祖从“迎神”开始,主祀者于祠楼处跪拜,“焚香告曰:‘裔孙某等,今以冬至有事于元始迁茗洲第一世祖考荣七府君,元始迁茗洲第一世祖妣汪氏孺人。敢请神位,出就祠堂,恭伸奠献’,俯伏、兴,平身”[6]259。随后,主祀者奉神主至祠堂,依次完成“降神、参神、辞神、送神”的仪式,其中还包括“进馔、初献、亚献、终献、侑食、阖门、启门、受胙”等环节。休宁吴氏在祭祀始祖的过程中,极为重视跪拜礼仪,“‘俯伏、兴,拜、兴,拜、兴,平身’和‘鞠躬,拜、兴,拜、兴,拜、兴,拜、兴,平身’的行为需要反复做十三次,‘跪’的行为需要反复做十四次”[6]259-262。这些隆重且规范的祭祀礼仪使长幼尊卑秩序在礼仪实践中逐渐形成,纲常伦理成为徽州民众心中恪守的行动指南。这是宋以降徽州宗族社会能够以礼仪著称的重要原因,也是宋以降徽州宗族力量的深刻体现。

宋以降徽州祭祀文化发达,除了修建祠堂、修整祖坟之外,各种祠祭、墓祭活动十分频繁。徽州人将祖先神主安放于祠堂中,将祖先体魄安息于坟墓中,使祖先神灵依托神主保佑着血缘后裔,也使神主之礼成为建构徽州社会礼仪规范的重要一环。

二、以祠而安:神主与徽州祠堂建设

徽州祠堂是宗族举行公共活动和议论事务的场所,也是敬宗收族、规范伦理的重要场所,主要功能就是祭祀祖先神主。徽州人修祠建庙、奉祀神主的意识极强,认为“神不立庙,神何所栖?庙不奉神,庙为虚设。二者交讥而庙既成矣,神既居矣”(5)参见查荫元《婺源查氏族谱》(清光绪十八年木活字本)。,因此祠堂建设被徽州宗族提升到了相当高的水平。

首先,徽州祠堂除去阖族公祭的宗祠、同房祭祀的支祠、家祭的家祠外,还兴盛建设小祠堂,用以供奉“特祭”神主。这类小祠堂在当地多以祭祀神主的身份、功劳而命名,如报功祠、仕宦祠、能干祠、庶母祠等。以报功祠为例,汪循在文集中提到,“桑梓专祠之立,所以崇德报功者”[8]。故小祠堂建设主要通过祭祀建功者的神主来教化族人以其为榜样,聚拢人心、联宗睦族。这也是宗族解决宗祠随意奉主配享问题、维持宗法社会稳定的重要手段。

对此,本文以光绪年间绩溪县南关许氏祠堂建设为例,具体阐述徽州宗族如何将祠堂建设水平拔高到一个新的程度。南关许氏重视祠堂建设,建有特祭祠、能干祠(报功祠)、仕宦祠等,用以祭祀有功之人。《绩溪县南关许氏惇叙堂宗谱》记载,“新安大族宗祠往往有特祭、能干二祠,以助资之人有功于祠,故报享特祭以昭奖劝;办事之人有功于祠,故报享能干以示鼓励……兵后增建一祠,谓之仕宦,特祭诸仕宦,以全忠义”(6)参见许文源《绩溪县南关许氏惇叙堂宗谱》(清光绪十五年惇叙堂木活字本)。。由此可知,功劳与品质都是神主入祠的重要条件,不同性质的祠堂针对的是不同的特定群体。如,许氏宗谱规定,凡有功者,或办理祠堂心力俱瘁,或助捐祠款踊跃争先,虽无顶戴,祖宗定当欣赏,其神主可入能干祠。可见,许氏积极鼓励和表彰族人的建功行为。另外,为解决部分建功者神主无法及时入祠的矛盾,许氏在宗谱中还记录了进主的“推功”之法,允许建功女性可以“推功”丈夫进主等。完整的进主“推功”事例,选录如下:

“诰封昭武都尉讳惠风府君神主:次子道宣修谱推功;恩赐九品讳惠采府君神主:手录祠产谱据,兵后祀产田业赖以稽查之功;皇清待赠讳道月府君神主:妻邵氏兵后助建石纹桥庄屋一堂之功;皇清国学生讳振桂府君神主:助捐宗祠洋银七十元收买胡乐司象鼻坞田业之功。”

不可否认,“推功”之法不仅带动了族内的进主活动,使更多神主能够进祠享祀,也在一定程度上扩大了族内神主的祭祀范围,进而形成多样的宗族祭祀圈,为后世子孙在祭祀功勋神主时追思先人丰功伟业、提升自身宗族认同感提供了先决条件。

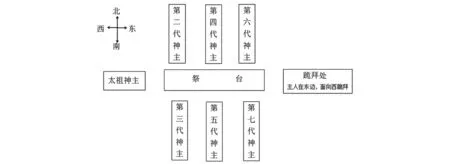

其次,徽州人将神主供奉到祠堂享祀,主要目的是为了明彝伦、序昭穆、正名分、辨尊卑[9]。昭穆制度是宗法制度对宗庙、祭祀、墓地的辈次排列规则和次序。“祠堂正寝用三间制,堂下左右两廊,廊下有房,正寝后建祠楼,楼上分龛,以奉神主。中一间奉始迁祖考妣、先祖考妣暨配享。神位南向,龛外蔽以门,左右分昭穆,奉各支高曾祖考神位。昭常为昭,穆常为穆。”[6]37徽州祠堂中的神主龛位摆放亦遵循此制度。徽州人在室内的座次一般以东向为上座,南、北、西向皆为次。故,始祖神主居中摆放,朝东,以显尊贵。二世、四世、六世神主摆放在始祖神主的左方,朝南,称昭;三世、五世、七世神主摆放在始祖神主的右方,朝北,称穆。这种摆放方式又可称为左昭右穆。如下图所示。

图1 神主左昭右穆图

徽州神主昭穆次序在宗庙中的运用,大抵体现在神主的排列、升降、祧迁、升祔上[10]。“自始祖之后,父曰昭,子曰穆。”[11]552也有宗谱记载,“有名百年者是三十一世,是单数,世次为穆,则其高祖是穆,居西上;曾祖是昭,居东上;祖是穆,居西下;考是昭,居东下”,“日后百年寿终,将其西上之高祖毁为祧主,升其西下之祖于西上之穆位,为曾祖;而百年即进新主于西下之穆位,为考。其左昭之神主但改题东上为高祖,其东下为祖,而神主不移,所谓昭与昭齿,穆与穆齿”(7)同上。。奉祀高曾祖考四代之神主,只以昭穆分东西,不以东西分大小;徽州神主的昭穆排序,父子始终异列,祖孙始终同列。此外,在实际祭祀神主过程中,“夫祭有昭穆,昭穆者,所以别父子、远近、长幼、亲疏之序而无乱也”[7]1 357。可以发现,因昭穆制度而产生的长幼辈分、亲疏远近、尊卑有别的祭祀观念早已不言而喻。

最后,徽州宗族为解决祠堂空间有限与神主升祔需求扩大之间的矛盾,规定神主入祠需要在左昭右穆制度的基础上,遵循“五世则迁”“百世不迁”原则。前者对高、曾、祖、考四世设主是保障神主有条不紊地迁出祠堂的基本原则[12]50。又因徽州社会讲究追本溯源、报本返始,故历代宗族皆遵守“百世不迁”的原则。而按照宗祠的规定,除了“百世不迁”的神主以外,其他祖先神主在宗祠只供奉四代(儿子、孙子、曾孙、玄孙),玄孙死即亲尽,神主即从宗祠龛室中迁走,或埋于墓地,或置于祠堂寝室高阁[12]52。当然,“除了始祖神主‘百世不迁’外,始祖以下五世考妣神主、爵德兼隆神主、有功祠祖神主,也永远不祧”[13]。由于迁神主是徽州祠堂活动中较为重要的一项事宜,所以整个徽州宗族社会都非常重视。

此外,神主入祠享祀的条件可激励族人主动服从祠规、献身宗族建设。徽州祠堂接纳节烈妇女神主便是最好的证明。如,新安大程村程氏宗族在家谱中规定,“在三十岁之内守节者,殁后,神主公请上楼”(8)参见程豫《新安大程村程氏支谱》(清乾隆五年受祉堂木刻活字本)。;《歙县桂溪项氏族谱》亦有记载,“雍正年间优崇妇行,改以十五年终节者为合例,祠中节烈祔食中龛神主亦应凛遵定制,庶为得宜”(9)参见项启鈵《歙县桂溪项氏族谱》(嘉庆十六年木活字本)。。祠堂以节烈者神主入祠享祀,不仅可以强化族中妇女的节烈观,也有利于控制守节人的日常行为。对于族人的恶劣行为,《歙县汪氏崇本祠条规》勒令其生死不得入祠,“进主必须查核人品,倘生前过犯有乖名教者,毋许擅进,以肃祠规”(10)参见《歙县汪氏崇本祠条规》(康熙三十年刻本)。。

绩溪县余川汪氏宗族的祠规以严宗法、敦伦常、维风教、崇祭祀四个方面教化族人,具有代表性和典型性。所谓严宗法,是指“凡序继,长房无后,必以次房之长子继;次房无后,必以长房之次子继;长房无次子,然后求之三房、四房,有不以序者,毋许入祠”,严格依据宗法伦理秩序完成相关继承事宜的规定。所谓敦伦常,是指凡派下子孙,有不孝其父母、祖父母者,有恃强逞暴、无礼于其亲房者,有同姓为婚暨娶奴仆之女为妻者,革出,毋许入祠,要求后世子孙遵循传统宗法社会以“五伦”为中心的伦理道德。所谓维风教,是指“凡派下子孙,有盗卖宗祠田产者,及侵占祖坟、盗砍祖坟荫木、盗窃祖宗祭器财物、侵隐祖宗祭器财物者;有为盗贼及窝藏盗贼者,革出,毋许入祠”,重视社会风尚、倡导良风美俗、严惩破坏风教的行为。所谓崇祭祀,是指“凡祭祀,……所有牲牢并庶馐一切仪节,谨遵朱子《家礼》,族内士衿均应整肃,来祠助祭。有无故不到及怠慢失仪者,罚。凡派下子孙,有不祀其祖考者,革出,毋许入祠”(11)参见汪立中《余川越国汪氏族谱》(民国五年刻本)。,即严格遵循《家礼》,对于懈怠祭祀事宜的人,一律不许入祠。汪氏宗族利用进主祠规积极示劝、教化族人,将忠孝节义等经典品质作为后世子孙神主能否入祠神龛的考察标准,禁止那些做出忤逆不孝、作奸犯科等与儒家伦理相悖行为的族人神主进入祠堂。

上述一整套关于祭祀及神主的管理规范,皆是以教化为目的,俨然成为教化体系的重要组成部分。这一规范不仅将伦理道德思想渗透到族人生活的方方面面,也将宗族组织全面纳入到社会体系之中,以维护社会秩序、保障社会运转。故宗族组织已然成为徽州社会教化体系中的重要一环。

三、以利相尚:神主与徽州宗族治理

徽州是“中国宗族制度最为盛行的地区之一”[14],宋以降徽州宗族也是徽州社会中最引人注目的历史文化现象之一。宗族既是徽州社会的组织基础,也是物质基础。徽州民众孝亲思想浓厚,历来将奉神主入祠作为第一要务。宗族利用这一点,不仅以神主礼仪制度维护宗族内部秩序,还与神主产生了经济联系,以此扩大乡族社会建设的资金来源。

明代“以资进主”是徽州宗族采用的进主制度。在此制度的演变过程中, “大体上可以说至少在清代已出现以经济活动为主的倾向”[15]。如,雍正八年刻本《休宁江村洪氏宗谱》提出“入主分上、中、下三等,上等一两,中等六钱,下等三钱,其银入匣预存为修葺之资,该祠首查明交下,毋得侵渔;违例者逐出”(12)参见洪昌《休宁江村洪氏宗谱》(雍正八年刻本)。。乾隆五年的《新安大程村程氏支谱》也在“祠规祭条”中规定了奉祀上楼神主收取的进主银,其中提到“进主。凡有诰命者,奉神主上楼,每位出银八两;有官职者,奉神主上楼,每位出银十六两。如子有官职,奉其父母神主上楼,每位出银二十两”。另外,嘉庆十六年的《歙县桂溪项氏族谱》规定,“凡百金以上有功祠族者,于昭穆室特为酬功位供奉祔祭,永远不祧”。而且一般情况下,宗族理事者会将神主钱数目登记在册后,收入公匣。这样一来,神主钱成为壮大宗族祠产的重要来源,并为宗族日后组织祠墓祭扫、族谱编修、赡济贫族、修桥补路等活动提供经费。不仅如此,一些宗族还会用神主银购买大量祀田,并将祀田与进主者所捐田地一起分给族中贫困无地的族人耕种。在神主银的驱动下,宗族既实现了田地产业集中化,又将族人控制在土地上,达到进一步收族的目的。基于此,可以认为神主银对宗族的统治与发展起到了关键的作用。

彼时,徽州宗族在组织进主活动中的尚利意识越来越强烈,且收取的银两数目在不断增加。新馆鲍氏宗族祠规规定,进主入祠,出银三钱,收银讫,方许入祠。之后,鲍氏宗族在金钱诱惑下对此作出了适时的调整,将祠规调整为若捐监无嗣,捐银二十八银,待其立继之后, 照已捐例加捐二十八银, 则入祠无异。可以看到,鲍氏原先在宗谱中禁止无嗣者神主入祠,后来改为支持无嗣“捐监”群体通过捐钱立继与加捐的方式,使其神主顺利入祠。也就是说,无嗣者本来永无进主的机会,但后来可以通过金钱转换身份来换取进主资格。嘉庆三年,鲍氏为积累祠产再次放宽庶母神主进祠的要求,提出“庶母捐良田二亩, 亦准入祠;道光六年,继捐银二十两之例, 庶母亦可以入祠”(13)参见鲍存良《歙新馆鲍氏着存堂宗谱》(清光绪元年活字本)。。可见,鲍氏宗族祠堂中进主的礼仪规范受到进主银的影响逐渐世俗化,礼制观念松动。

这种以利相尚的进主原则在徽州遭受战乱时得到加强。清晚期,由于徽州山区持续受到太平天国战争影响,宗族的祠堂庄屋和田契借券被大量破坏和烧毁,徽州社会受到史无前例的重创。正如绩溪胡氏《亲逊堂奉先录》记载:“自遭兵乱,祠谱无存,总牌亦遗失大半。祠内寝室中间一座,均系百世不迁之主,自遭兵乱,存者寥寥。”(14)参见绩溪宅坦胡氏《亲逊堂奉先录》复制本, 安徽大学徽学研究中心藏。兵燹对徽州社会最大的破坏就是直接削弱了其宗法血缘的凝聚力。

兵燹后,宗族在以利相尚观念的驱使下,从秩祀文化入手恢复建设。一方面通过整理大宗、小宗神主重建昭穆秩序,以尽快恢复社会整体秩序;另一方面广泛收取进主银,为战后重建筹集经费。歙县堨田汪氏宗族祠堂深受兵燹之难,神主散佚遗失。“乱后失祀,而未进主者亦复居多。若不及时溯系追源,历年既长,益难稽考。”(15)参见汪邦忠《歙西堨田汪氏家谱》(光绪七年刻本)。为使被战乱拆散的族人认祖归宗,汪氏在同治十二年订立理主条规,以全世系。条规强调,“主资每主捐钱三百文,其稍可之家多捐者。听自经乱后,无力者居多,前上主资,概行免缴。自今理主后,应遵前定章程。凡有上主,须先一日将主资送交司祠处,誊入迎神谱,次日方得上主”。可以发现,汪氏通过提高进主资费、降低进主门槛的方式,将原先无需缴纳进主银的群体再次纳入征缴范围,充分利用了神主的经济功能,为宗族经济建设筹措了资金。另外,条规记载“有期功之亲,欲为立后者,听其留主不祧,每主亦缴安主资钱一百文”(16)同④。。也即,对于失祀者亲属的神主而言,可以通过缴纳安主资费来实现不被从祠堂迁走的目的。由此可窥探,汪氏宗族此次理主不再完全恪守《家礼》,而是将满足族人进主需要和资产积累上升为理主条规制定所考量的重要内容。这也是梁安高氏“建立文汪氏会所,中龛设先贤高子神位,左龛祀本姓乡贤,右龛祀捐田地值银五十两以上及经理之人”(17)参见高富浩《绩溪梁安高氏宗谱》(光绪三年活字本)。的主要原因。

四、以行悖礼:徽州神主的违礼现象

与神主相关的违礼现象既是传统基层社会中礼仪实践的真实反映,也是宗族尚利与慕礼两种观念冲突的结果。徽州宗族以利相尚的神主观念,在给宗族带来稳定、丰厚收入的同时,牺牲的是以伦理道德立身的宗法秩序。

神主违礼现象多出现在进主方面。宗族为获取巨额银钱提高进主钱额,并以此决定所进神主的位置与对象,最终导致金钱成为影响徽州祠堂内神主昭穆秩序的重要因素,更为重要的是这种行为为族规家法严禁的神主开辟了“光明正大”的进主通道。这种违礼现象具体体现在以下几个方面:

首先是神主制度的昭穆问题。生活在程朱阙里的徽州宗族,多奉行左昭右穆的神主摆放制度。但是,在徽州当地祠堂制度的实际运作过程中,“功德配享”的进主原则使得当地以富商、士绅、乡宦为主体的第一阶层,或因捐资建祠有功、科甲入仕、名宦乡贤有德的人奉主进入特祭祠。更有仕宦豪族的神主直接被奉入宗祠龛神位,以配享始祖。这不仅与《家礼》的礼制相悖,也使神主昭穆秩序和宗族世系遭到严重破坏。清晚期,“钱多中座,钱少旁座,无钱不得入配,以致子中座而父旁座,孙配享而祖不得入祠”(18)参见许文源《绩溪县南关许氏惇叙堂宗谱》(清光绪十五年惇叙堂木活字本)。。宗族祠堂大开神主捐钱配享之例,导致徽宁之地、乡里风俗间多有进主恶俗。宗族以利相尚的“捐资进主”观念,使得拥有财势的富商神主几乎占尽祠堂重要龛位。这也引起了众多徽州崇礼学者的不满。如,许登瀛认为,功德配享有违孝道,“子虽齐圣不先父食”,破坏了父子祖孙的血缘伦理秩序。《古歙东门许氏重修宗谱》有载“文穆公生全忠孝,殁有神灵,见其祖父旁列昭穆,己则俨然居中,必不能安。尊而不妥,非所以尊之也”(19)参见许登瀛《古歙东门许氏重修宗谱》(清乾隆十年刻本)。,说明清代徽州祠堂神龛内,建功、立德祖先的神主可随意附祭于其先祖上位,亲属之间尊卑伦理淡薄。可见,清代徽州以“享其利者为有德”[16]286,道德功利化已蔚然成风。

其次是被禁神主的入祠问题。《锦谷程氏宗谱》指出,“夭殇者,不得入祠,倘其父母不忍使之馁,而愿以其本分应得之家资纳祠,以作永远祭需,亦例所不拒也。因议定纳祀租十钩,准其进主”(20)参见程希贤《锦谷程氏宗谱》(清光绪三十年木活字本)。。也就是说,在锦谷程氏宗族中,神主不得入祠的夭殇者可通过贡献家资、缴纳祀租进入祠堂龛位。这与原本昭穆有序、以德配位大相径庭,造成龛室中出现悖礼灭伦的现象。再看徽州庶母的进主问题,宗法社会讲究嫡庶有别,《家礼》有“庶母不可入祠堂”之规,而徽州当地庶母神主入祠享祀现象却极为普遍。为调和民俗与礼制相互冲突的矛盾,当地宗族多采用“另列一龛”的办法,即在祠堂内另外设置一神龛专门供奉庶母神主。如,休宁吴氏在其家典中规定,“庶母祀于私室,礼也。吾族私室不奉神主,虽庶母亦列于祠堂,习俗相沿久矣”[6]32。吴氏宗族不仅未禁止族人庶母神主入祠,还允许将庶母神主列于吴氏宗祠之中。不仅如此,徽州当地还盛行庶母神主与嫡母神主并祀之礼,庶母的姓氏常常被标注在嫡母之椟,导致族内经常出现嫡庶不辨、名分不严的现象,尤其是在嫡母无子嗣的家族中。由于嫡母无子嗣,所以宗族祭祀多由庶母之子主持,此时母凭子贵,庶母神主不仅可以入祠享祀,其神主龛位甚至可能会尊贵于嫡母神主龛位,严重僭越了礼制。由此可见,进主带来的颓风恶俗,导致徽州社会礼仪逐渐衰败。特别是咸同兵燹过境后,“人家男女死于非命,为父母者痛念不忘,致兵后往往以殇丁选配殇女,入祠享祀,遂寖成风俗”(21)同①。。而徽州族规家法早有规定,“不得考妣并椟”[6]25,既然考妣尚且不可,更何况是无血缘亲属关系的殇丁、殇女。故此,因战乱而遭受打击的徽州宗族不可避免地从豪族降落为衰宗。面对以上殇丁、殇女配享现象,宗法观念淡薄的衰宗一度任其施为,一时间此类违礼现象沦为乡间风俗,人人效仿。面对如此蔑礼行为,不同于衰宗的置若罔闻,徽州士大夫阶层挺身而出。他们在维护纲常伦理秩序时提出“如殇丁已不得入正座,反联他姓幼亡女鬼配坐中龛,受阖族衣冠拜祭,不特于理不合,抑且不能享受,永远不准。有混进者,查出议罚”(22)同①。,但遭受到部分名宗大族的反对。所以,关于进主礼制与风俗的冲突事件在徽州当地较为普遍。另外,光绪三年的《绩溪梁安高氏宗谱》记载“世俗于新丧时,即以吉服进主于祠,其家遽撤灵帏而免哭奠,且使亡者忽与先祖同享合族同祭,非礼实甚。然若限以制期,又将因循玩忽,遂不复进主,俗殊可叹”(23)参见高富浩《绩溪梁安高氏宗谱》(光绪三年活字本)。,说明高氏不仅按照世俗喜好安排进主具体仪节,还使亡者与先祖同享祭祀,违礼殊甚。综上观之,徽州进主过程中,“忠孝节义”功勋品质几乎被抛弃,捐钱配享成为神主获得龛位的门槛,昭穆秩序、血缘世系在神主制度中的地位大大下降。

最后是神主的迁主问题。如前所述,宋以降徽州作为传统的宗法社会,神主制度遵循“五世则迁”“百世不迁”原则。然而,徽州当地进主多呈现“始祖及以下祖先皆立主入祠享祀”的现象,当“神主有入无祧,纷纷杂沓,几莫可辨”(24)参见许文源《绩溪县南关许氏惇叙堂宗谱》(清光绪十五年惇叙堂木活字本)。,并且“举宗各有祠,毕祀先世,由别子而下,世世不迁”[16]1 482。由于徽州人崇尚进主文化,在祭祀中寻求祖先与自己的血缘关系,所以祠堂内不祧之主日积月累,新的问题开始出现。另外,一些家族只知奉主入祠,不进行迁主活动,导致祠堂内昭穆秩序混乱、伦理相悖。于是,有的家族采取“并主之法”,“制大主如牌,每主书十人生殁,列于背,留高祖以下五代不祧,新其龛而位置之宽然有余,其序条而不紊”(25)参见汪由宪等《重订潭滨杂志》。。也就是说,宗族可以使用一个大的神主牌,记录十人的生殁信息,既节约神龛空间,也满足了当地民众有进无祧的神主祭祀愿望。而徽州社会对“并主方式”的普遍使用也反映了徽州社会神主制度对“五世则迁”礼仪制度的违背。

五、结束语

神主是徽州宗族连接血缘、稳定世系及推动宗法社会建设的重要物质载体。面对社会转型带来的各种挑战,徽州神主的礼法色彩也逐渐淡化。宋以降徽州是极具特色的地域社会,宗族组织高度发展、凝聚力强,并且祭祀文化极为发达。供奉神主是中国祭祀文化的重要一环。神主作为安妥先灵的载体,无论是完成追本报始、祈祷求福的愿望,还是成为收敛人心、聚集资产的工具,都体现了其地位的尊崇。回顾历史,我们可以看到神主与宋以降徽州社会极为紧密、深刻的互联互动。