面向人口高质量发展的农村生育形势分析

2023-09-25王记文

王记文

(农业农村部 农村经济研究中心,北京100810)

一、引言

20世纪60年代初期以来,我国的总和生育率不断下降,至今已逾60年。根据世界人口展望(WPP)数据,1991年中国大陆总和生育率(TFR)骤降至1.93,跌至更替水平以下,开启了人口内在负增长。在过去的10年间,中共中央、国务院先后制定实施了单独两孩生育政策、全面两孩生育政策和三孩生育政策及其配套措施,但仍未扭转总和生育率下降的势头。根据国家统计局数据,中国于2022年开始人口负增长,而农村人口在区划调整和就地城镇化[1]的作用下早在1996年就已开始减少。根据国家统计局数据,1995年农村人口达到顶峰的8.59亿人,而后连年下降;2022年农村人口降至4.91亿人,不足顶峰时的六成。不同于总人口和城镇人口,农村地区人口减少经受了人口外流和生育率下降的双重影响。在连续数十年人口城镇化和人口外流不可避免的状况之下,人口老龄化所牵涉的一系列问题对农村人口生育提出了更加迫切的期望。

人口学界对于全国生育水平的估计非常多。例如,有学者回推估计过往15年的生育水平,发现2017年之后出生人口数和生育率大幅下降[2]。具体到农村生育的研究,以往文献主要是对个体层面的调查数据进行的微观分析。一方面是对农村生育水平和生育意愿进行的分析。有研究分析了甘肃省农户生育水平的变动趋势[3];还有研究对比了25岁以下育龄妇女家庭二孩生育意愿的城乡差异[4]。另一方面是对农村生育影响因素进行的分析。有研究者对比分析了东中西部农村居民二孩生育的影响因素[5];另有研究发现,农地产权[6]和社会养老保障[7]对农村生育有影响;还有研究表明,人口流动降低了农业户籍人口的生育水平[8],而户籍城镇化在一定条件下也可提高生育率[9]。此外,也有文献分城乡比较了生育率的变动趋势。相关研究发现,1965年以来,城乡生育水平均呈整体下降趋势,但农村生育水平始终低于城市[10]。20世纪80年代,农村总和递进生育率相对平稳,并且远高于城市;1990年初急剧下滑,与城市之间的差距逐渐缩小[11]。尽管许多乡—城流动人口已常住城市,但当时计划生育政策仍按户籍区别管理,因此,农业户籍人口的生育率始终高于非农户籍人口[12]。从孩次结构看,城乡生育率的下降主要源于一孩生育率下降。2005—2015年间,一孩总和生育率从0.990下降至0.607,而二孩总和生育率下降趋势不明显[13]。受生活压力等因素的影响,流动育龄妇女的总和生育率极低。生育旺盛期育龄妇女的城镇化、非农化和大流动,成为生育率下降的直接影响因素[14]。并且,城市流入人口的生育水平既低于当地农村人口,又低于当地城市人口[15]。尽管2005—2015年间流动妇女和非流动妇女的总和生育率均在下降,但2015年流动妇女的总和生育率已不足0.9[13]。

在以往研究对农村宏观生育趋势分析的基础上,本文使用国家统计局官方网站公布的2000、2010、2020年全国人口普查汇总数据,从生育水平和生育模式的角度,使用一般生育率(GFR,即出生人口与15~49岁育龄女性人口之比)、年龄别生育率(ASFR)、总和生育率指标描述农村人口的生育变动趋势。本文接下来的安排如下:首先,从城乡对比的视角,通过生育高峰(即生育率曲线的最高点)和峰值生育率(即生育率曲线最高点对应的年龄别生育率)的位置移动,揭示农村生育的变化趋势;其次,为了探寻出生人口的主要来源,本文分别分析农村生育的孩次差异和区域差异,并与城市和镇进行对比分析,以便发掘农村生育的深层特点;再次,本文基于农村生育形势,就如何从生育角度应对人口负增长展开相关思考和政策讨论。

二、乡村生育率始终高于城镇,呈现出推迟和分散的特点

在乡村地区人口率先开始减少后,乡村出生人口仍然是全国人口增长的重要动力。乡村的生育率在2000—2020年间始终高于镇和城市地区,说明乡村家庭具有更高的生育意愿或者生育意愿得到了较好的满足。因此,在全国人口进入负增长阶段后,比以往更加需要依赖农村人口转移补充城镇人口。然而,乡村生育模式在21世纪也发生了强烈的变化,出现了生育率下降和生育推迟的共生现象(见表1)。

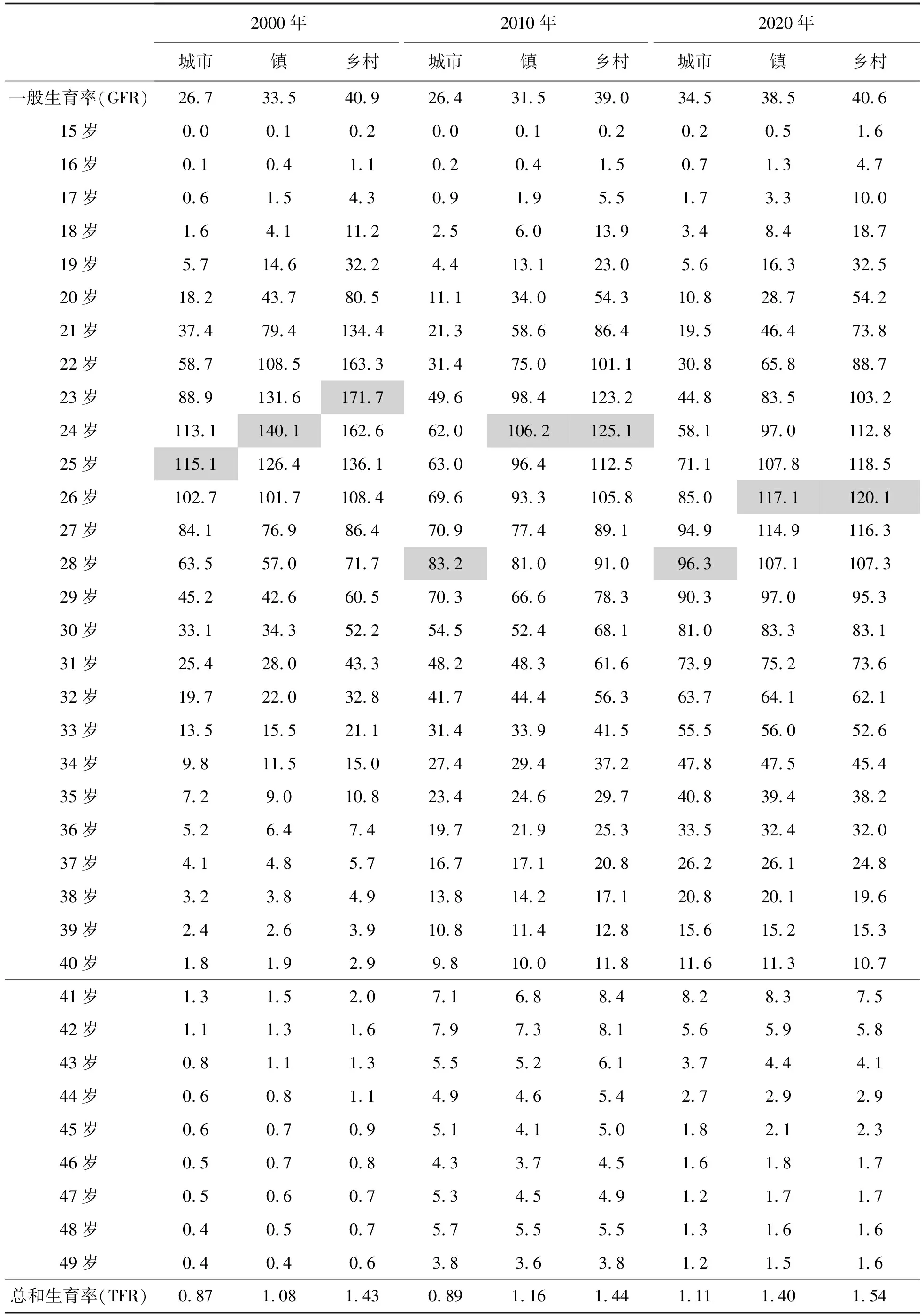

表1 分城乡的一般生育率(‰)、年龄别生育率(‰)和总和生育率

进入21世纪以来,全国生育率经历了先下降、后上升的过程,同期乡村地区的生育率也经历了类似过程,但相对稳定。无论乡村和全国生育率如何波动,乡村生育率始终高于全国生育率。2000年乡村地区一般生育率为40.93‰,同期全国一般生育率为36.11‰。2000—2010年间,乡村和全国生育率均经历了下降过程。2010年乡村地区一般生育率略降为39.04‰,而同期全国一般生育率降为33.31‰。2010—2020年间,乡村和全国生育率均经历了回升过程。2020年乡村地区一般生育率缓慢回升为40.58‰,同期全国一般生育率回升为37.26‰。虽然乡村的一般生育率发生了先下降、后回升的现象,但乡村的总和生育率从2000年和2010年的1.43和1.44增长为2020年的1.54。这说明乡村育龄女性的年龄结构在此期间发生了改变,尤其是2010年作为生育主力的25~29岁育龄女性占比明显低于2000年和2020年,导致乡村一般生育率与总和生育率呈现出不一致的变动趋势。

第一,乡村生育水平波动的背后是其生育模式的变化。2000年乡村地区的生育高峰更为集中,而2010年和2020年的生育高峰后移且更为分散。2000年乡村地区的生育高峰落于23岁,高峰生育率为171.7‰。2000—2010年间,乡村生育高峰仅推迟1岁,但高峰生育率下降明显。2010年乡村地区的生育高峰推迟至24岁,高峰生育率骤降为125.1‰。2010—2020年间,乡村高峰生育率略微下降,但生育高峰推迟2岁。2020年乡村地区的生育高峰推迟至26岁,高峰生育率略降为120.1‰。以25岁为节点,可以将乡村地区年龄别生育率大致划分为前后两个阶段:在25岁前,年龄别生育率主要呈逐年下降趋势;在25岁后,年龄别生育率主要呈逐年上升趋势。上述结果表明,乡村人口的生育模式同时呈现出“晚育”和“分散”两个特点。

第二,乡村和镇的生育模式逐渐靠拢。2000年乡村和镇的生育高峰分别落于23岁和24岁,对应的高峰年龄别生育率分别为171.7‰和140.1‰;此时城市的生育高峰落于25岁,对应的高峰年龄别生育率为115.1‰。2000—2010年间,乡村和镇的生育高峰年龄逐渐接近,但峰值生育率仍存在一定差距。2010年乡村和镇的生育高峰均落于24岁,对应的高峰年龄别生育率分别下降为125.1‰和106.2‰;此时城市的生育高峰落于28岁,对应的高峰年龄别生育率下降为83.2‰。2010—2020年间,乡村和镇在保持生育峰值年龄接近的同时,进一步降低了峰值生育率。2020年乡村和镇的生育高峰均推迟至26岁,对应的高峰年龄别生育率分别为120.1‰和117.1‰;此时城市的生育高峰依然落于28岁,对应的高峰年龄别生育率回升为96.3‰。此外,2000年乡村生育率在28~32岁之间有一个明显高于镇和城市的“隆起”,该隆起在2010年有所弱化,直至2020年几乎完全消失。至此,乡村和镇生育高峰年龄和峰值生育率高度接近,二者的年龄别生育率在生育高峰之后几乎完全重合,差别仅存在于生育高峰之前。

三、乡村生育地区差异明显,东北乡村生育率远低于其他地区

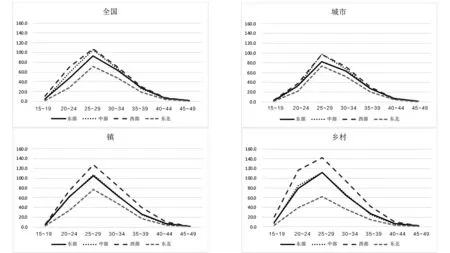

虽然乡村整体的生育水平高于全国整体水平,但受限于不同的经济、社会和文化背景,乡村生育水平存在更大的区域间差异,并非所有区域的乡村生育水平都高于全国整体水平。就全国整体和城市地区而言,生育率的区域差异并不明显;问题在于镇和乡村,特别是乡村的生育率存在明显的区域差异,东北乡村的生育率远远低于西部、中部和东部乡村,而西部乡村的生育率远高于全国和其他地区乡村(1)参照国家统计局对经济地带的划分方法:东部包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10个省(直辖市);中部包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6个省;西部包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12个省(自治区、直辖市);东北包括辽宁、吉林和黑龙江3个省。。

除东北乡村总和生育率略低于东北总体水平外,其他区域乡村的总和生育率均高于区域整体水平。2020年,全国总和生育率为1.3,其中西部和中部最高,分别为1.5和1.3;其次为东部,为1.2;东北最低,仅为0.9。2020年,乡村总和生育率为1.5,高于全国整体水平。其中,西部乡村最高,为2.1,恰好处于更替水平,远高于西部整体水平;其次为中部乡村和东部乡村,均为1.5,高于中部和东部整体水平;东北乡村最低,仅为0.8,低于东北整体水平。

相比于城市和镇,乡村的年龄别生育率具有更明显的区域差异。无论东、中、西部,抑或东北,乡村生育高峰均落于25~29岁年龄组,生育高峰对应的年龄别生育率呈现出“西部>中部=东部>东北”的格局。2020年,西部乡村25~29岁年龄组的生育率最高,为142‰;其次为中部乡村和东部乡村,均为111‰;东北乡村最低,为62‰,仅为西部乡村相应年龄组的一半左右(见图1)。

图1 分城乡年龄组别生育率的区域差异(‰)(2020年)资料来源:国家统计局历次全国人口普查汇总数据。

四、乡村二孩及以上孩次生育占比提升,呈现出年轻化和乡镇同质化特征

在人口减少时期,不但乡村整体的生育模式发生了变化,乡村的多孩生育模式也发生了明显改观,并与城镇的多孩生育模式逐渐接近。一个突出的变化是低龄产妇生育多孩的比例明显上升,这是城乡的共性。所不同的是,多孩生育占比在城镇各年龄段育龄女性中均有提升,而在乡村仅年轻女性选择多生。

进入21世纪以来,乡村地区一孩出生占比降低,而二孩及以上孩次占出生人口比重经历了持续上升过程,占比从四成增至六成,与全国情况类似;乡村地区二孩及以上孩次占出生人口比重始终高于全国。2000年乡村地区二孩及以上孩次占出生人口比重为38.56%,同期全国二孩及以上孩次占出生人口比重为31.95%。2000—2010年间,乡村和全国的二孩出生占比均小幅提升。2010年乡村地区二孩及以上孩次占出生人口比重上升为44.61%,同期全国二孩及以上孩次占出生人口比重上升为37.83%。2010—2020年间,乡村和全国的二孩出生占比均大幅提升。2020年乡村地区二孩及以上孩次占出生人口比重达到60.00%,同期全国二孩及以上孩次占出生人口比重达到54.23%,其中镇和城市二孩及以上孩次占出生人口比重达到57.17%和48.20%。

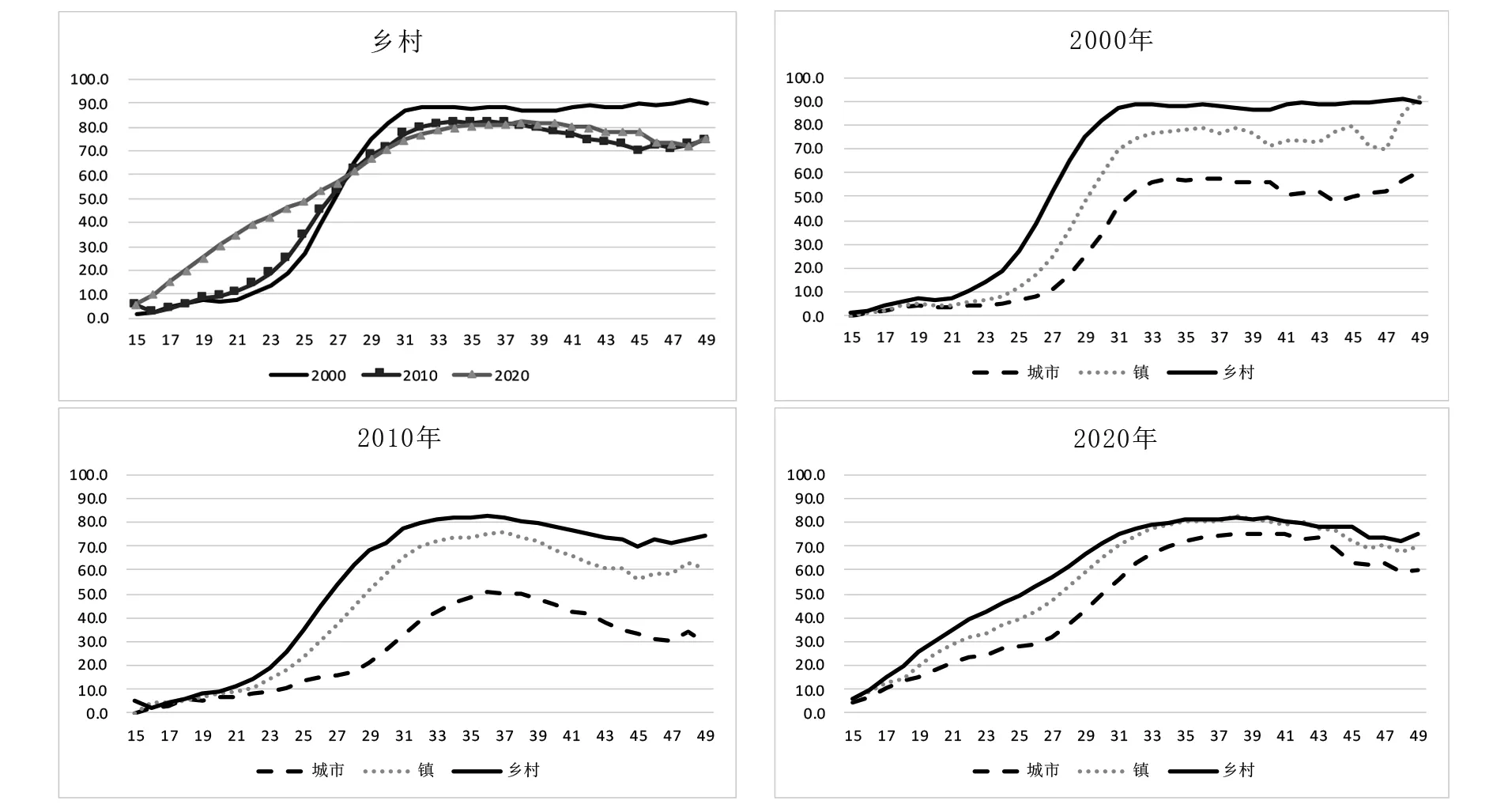

第一,乡村地区二孩及多孩生育呈现年轻化特点。以28岁为节点,可以将乡村地区二孩及以上孩次生育大致划分为前后两个阶段。在28岁之前,2000—2010年间乡村地区二孩及以上孩次占出生人口比重变动不大,2010—2020年间乡村地区二孩及以上孩次占出生人口比重明显上升。相反,在28岁之后,2000—2010年间乡村地区二孩及以上孩次占出生人口比重有比较明显的下降,2010—2020年间乡村地区二孩及以上孩次占出生人口比重变动不大。

第二,乡村和镇的二孩及以上孩次占比亦逐渐靠拢。2000年,30岁及以上乡村育龄妇女所生育的孩子中有约90%为二孩及以上孩次,30岁及以上镇育龄妇女所生育的孩子中有约70%~80%为二孩及以上孩次,30岁及以上城市育龄妇女所生育的孩子中有约50%~60%为二孩及以上孩次。2000—2010年间,30岁及以上镇育龄妇女所生育的二孩及以上孩次占比下降明显。2010年,30岁及以上乡村育龄妇女所生育的孩子中有约70%~80%为二孩及以上孩次,30岁及以上镇育龄妇女所生育的孩子中有约60%~70%为二孩及以上孩次,30岁及以上城市育龄妇女所生育的孩子中有约30%~50%为二孩及以上孩次。2020年,30岁及以上乡村育龄妇女所生育的孩子中仍有约70%~80%为二孩及以上孩次,但镇和城市30岁及以上育龄妇女所生育的孩子中二孩及以上孩次占比大幅上升,其中镇的占比已接近乡村。不过,在30岁之前生育多孩次方面,乡村育龄妇女仍然保持一定的领先优势(见图2)。

图2 乡村地区年龄别二孩及以上孩次占出生人口比重及历次普查城乡差异(%)(2000—2020年)资料来源:国家统计局历次全国人口普查汇总数据。

五、思考与讨论

在农村受人口外流和区划调整影响而先于全国26年开始人口减少的背景下,农村生育水平和模式需要得到比以往更多的关注。为此,本文结合历次人口普查汇总数据,从年龄结构和孩次结构两个维度分析了农村生育在21世纪的变动趋势,得出一些重要结论。

第一,农村在21世纪发生了生育时间的推迟和生育水平的下降。本文发现,虽然农村生育率高于城镇,但农村生育高峰年龄从2000年的23岁后移至2020年的26岁,同时峰值生育率也在20年间下降了5个百分点。鉴于生育文化观念短期内难以改变,需要从外部经济社会环境发力,不能任由社会压力继续降低农村家庭的生育意愿或者限制其生育意愿的满足,相关政策和配套措施必须着力关注农村生育环境。应仔细梳理现有农村政策措施,在治理高价彩礼等问题的基础上,出台针对农村地区的生育激励政策,让有意愿生育的农村妇女得偿所愿;或者在今后的中央“一号文件”中强调优先在乡镇布局托幼抚育设施,解决婴幼儿看护问题,避免农村夫妻对隔代照料和留守儿童的担忧,帮助农村育龄人口更好地实现生育意愿。

第二,农村一孩出生占比下降。本文发现,2000—2020年间,农村出生人口中一孩绝对数量和占比急速下滑,相应的是二孩及以上孩次占比上升。治本之策是改变农村人口的外部生存环境,切实解决晚婚晚育甚至不婚不育产生的社会根源。然而,养育一个孩子与多个孩子的精力付出和经济支出是不同的。相比20年前,2020年农村二孩占比和三孩及以上占比均提高了10个百分点左右。在农村居民人均可支配收入增速放缓的背景下,农村多孩家庭可能会面临经济窘境。对于乡村年轻女性多生现象,相关政策应及时给予充分支持,避免在遭受外部环境冲击的情形下生育率再度下跌。例如,随着受教育程度的逐年提高,农村年轻女性多生的现象可能会再度发生推迟。为了保证农村女性及时完成自主生育,需要对有生育意愿的农村家庭进行经济补偿,并切实保障育龄女性各项权益。

第三,对于低生育率问题需要分城乡看,警惕东北农村人口急剧下滑风险。本文发现,生育率的区域差异在农村更明显,2020年西部农村25~29岁年龄组的生育率相当于东北农村的2倍,而且东北农村的总和生育率甚至不及东北整体。在全国人口负增长和低生育率时代,需要针对不同地区分层施策,以达到精准提升生育率的目的。本文认为,要稳固西部农村生育水平,提振东北地区生育水平。