地方叠石技艺的突破之作

——评《杭州非遗:叠石技艺》

2023-09-25顾凯

顾 凯

中国园林一向以“山水”为核心主题,这直接体现在假山作为园林主景的营造;经过长期的历史演化,叠石造山形成了突出技艺成就,在江南园林中体现得最为突出,不仅产生了诸多杰出作品,其本身也是重要的非物质文化遗产内容。改革开放40多年来,传统风格的园林逐渐复兴,在各种不同尺度、不同性质的人居环境中得到广泛营造,其中的大量叠石造山也显示出在当代的旺盛生命力。然而相对于巨大的需求,作为传统山水园林主景的假山营造,在品质方面还往往存在缺憾,其背后有多种原因,其中一个重要方面,是对传统叠山技艺的总结还存在不足,当代实践所依赖的基础认知还并不扎实,这就需要学界与业界去共同努力加以改善。目前已有一些相关的研究、出版,其中既有学者的研究(如孟兆祯先生《园衍·理法第二·置石与掇山》),也有匠师自身的著述(如方惠《叠石造山的理论与技法》、韩良顺《山石韩叠山技艺》等),但总体而言还多为综述性质,地方性的、特色性的认知尚有不足,学术界期待有新的更深入著作的出现。

正是在这样的需求中,《杭州非遗:叠石技艺》一书应运而生。杭州是江南园林的重镇、尤其是历史上中国园林文化南移后的中心,本地的叠石技艺有着深厚的历史底蕴、丰富的历史遗存和出色的当代传承,因而杭州能率先总结出这样一本地方叠石技艺之作,与其在造园叠山历史上的地位也正是相称的。而不同于以往的独立著述,此书的特点是以非遗保护视角为切入口,集众家之智慧,既有学者们书斋研究与田野调研的学术成果、也有匠师们切身经验而来的真知灼见,因此其内容的丰富程度远非个人性写作可比。从内容来看,此书涵盖了杭州叠山的源流、经典遗存案例、叠石艺术特色、叠石具体技艺、当代的修缮复建及新造案例等多方面内容,每个部分都有充分详实的写作,作为杭州叠石技艺的初次总结,极为难得。与此同时,在笔者看来,其中有几个方面,尤其呈现出显著优点和鲜明特色,既是对杭州叠石技艺认知的突破,也是对整个中国园林叠山技艺研究的重要进展,以下稍作详述。

其一,是对杭州叠石技艺历史的新知。历史认识是学术研究的基础,本书在这方面的工作尤为扎实,这里举其两点可作为极具特色的新贡献。

一是对杭州叠石在历史发展中的新定位认识。汉宝德先生把南宋以来的中国园林史称为“中国园林的江南时代”(对应于此前“中国园林的洛阳时代”),江南园林在中国的核心历史地位,正是从南宋都城杭州开始的,这也尤其体现在叠石方面。在中国园林史上,北宋末年的艮岳之前,尚未有大规模的叠石造山;而艮岳建成后,北宋迅即灭亡,艮岳叠石的影响,更多在南宋体现出来。南宋叠石造山的发展,明显地体现在以“仿飞来峰”主题为代表的、以叠置一体为营造方式的诸多园林假山,如在德寿宫后苑、皇城大内御苑、韩侂胄南园等园林中都有突出体现,可谓是当时中国园林叠石技艺的高峰。南宋杭州园林的叠石造山发展,不仅影响周边地区,也对南宋之后的整个江南造园产生了广泛影响,如明代中期造园叠山复兴即首先从杭州开始、并向整个江南扩散,晚明最鼎盛的苏州一带造园叠山,其基本营造方式也正是南宋以来杭州叠石技艺的延续与影响。书中首次将这一发展源流加以展示(尽管其中具体影响脉络还有待进一步梳理),使杭州叠石获得应有的历史定位。

另一是对以“金华帮”为代表的近代叠石匠师谱系的新认识。由于中国文化中“道器相分”传统的影响,历史上文人所主导的文献中,对大量直接叠山实践的匠师少有记载,仅有名气极大的如张南垣等人有相对较详认识,而对更大量的匠师往往不置一词,偶有一鳞半爪的涉及,也不成气候,很难拼凑出完整的匠师谱系历史,因此,对叠山匠师的历史认知一直是园林史研究中的一个难点,空白之处甚多。对于近代以来的江南叠山匠师,虽然时代相距较近,但也仅有陈从周等人中涉及所谓“金华帮”的少量记述,认为“金华帮”叠山匠师在清末民国时期有较强的影响力,然而具体情况则仍然不甚了了。面对这一情形,此书则有了突破,不仅考证出“金华帮”匠师出自东阳,该行业被称为“金钩匠”,而且考证出具体代表人物及其代表作品,尤其是在杭州等地多有作品的“江南二虞”以及在苏州等地影响巨大的朱氏父子等。这些谱系的梳理与作品的对应,对于近现代叠山造园历史的深入认知,尤其是叠石技艺的发展传承以及具体作品遗存的理解和保护,都有着巨大的学术意义和现实价值。

其二,是对杭州现存的历史与当代叠石造山案例的丰富展示,这也是以前未见的新贡献。

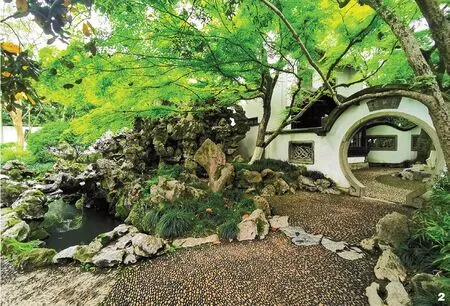

就历史案例的展示而言,第一次将杭州的历史叠山遗存大体全面地加以展现,成为重要的研究基础。尤其是西湖中的孤山一带叠石(如西泠印社、乾隆行宫、文澜阁等)、西湖沿岸的湖庄园林中的叠石(如刘庄、郭庄、汪庄等)(图1)、周边山中景点的叠石(如黄龙洞、抱朴道院、龙井寺等)、城中园林叠石(如胡雪岩故居、丁家花园等),都做了前所未有的丰富展示。虽然还未做到完全覆盖(如玉皇山的老玉皇宫假山等似还可继续补充),但已经能将总体面貌呈现出来(图2)。尤其是山中叠山,可以说是杭州叠石的一个重要类型;以往园林史认识中常认为真山之中不叠假山、只有平地无山处才需要,然而杭州的诸多山中假山案例说明,这一认识需要调整:人工假山可以其艺术性弥补真山效果的不足,人工与天然可以共同塑造更为理想的诗意栖居世界。因此,这一将杭州叠石遗存案例的丰富呈现,显著地展示出了杭州叠石的鲜明特色,也成为进一步理解、研究杭州叠石理景的必要前提。

图1 郭庄1910年《西湖老照片》(王欣 供)Fig.1 Old Photo of West Lake, Guozhuang in 1910 (provided by Wang Xin)

图2 杭州蒋庄的角隅假山(田茵茵 摄)Fig.2 Corner rockery in Jiangzhuang, Hangzhou (photoed by Tian Yinyin)

而就当代新的实践案例展示而言,这部分更是新的重要成就。如果说历史案例对大家而言或多或少有所了解,但当代案例则在以往少有人关注、整理,这次列举出的一些重要作品,是杭州叠石当代创作的重要代表,虽然所纳入的实践案例还未必全面,但从中已经能展现出明显的时代特点,成为叠石这一历史传统在当代延续并发展的重要例证。从中,还可以进一步看到现当代各时期杭州叠石技艺的具体营造特点,比如建于二十世纪五六十年代的花港观鱼牡丹园假山、杭州植物园山水园叠石驳岸等,建于二十世纪八九十年代的宝石山望湖楼假山、太子湾公园叠石等,建于二十一世纪的杭州花圃岩芳水秀假山、西子湖四季酒店假山、良渚梦溪园假山等,各自都体现了所在时代的印记,也呈现出杭州园林叠石造山的不断延续与发展。这样的记录整理,既有资料性的一面,又有着时代性的特点,还贴近了百姓生活,可以为杭州叠石的进一步认识和当代的活化利用提供扎实的基础。

其三,本书首次较为全面地梳理了杭州叠石造山技艺的各方面具体特点,同时也呈现出一些独到的特色,这里试举几例。

如对杭州叠石地方性特色的呈现,这其实是有难度的,因为叠山技艺经过长期的历史发展,江南各地有着较多的相互交流,各地技艺多有共通性,而很难分辨出鲜明的局部地域特色。对此,本书中在叠山用石的品类方面,找到了可以体现地方特色的重要方面。不同于一般叠石技艺论著中泛泛地列举如太湖石、黄石、英石、石笋等大类用石,本书中深入到杭州本地石种,列举的大量山石品类往往有着鲜明的本地特色,如天竺石、临安石、杭州黄石(红石)、余杭千层石、余杭石、桐庐湖石、建德湖石、桐庐山石,以及邻近地区的武康石、常山笋石、长兴湖石等。这些本地用石也正与杭州本地的环境也有着极好的融合关系,尤其是前述“真山之中叠假山”是杭州叠山的一个特色,而本地假山用石正与真山密切相融而不会突兀,也使假山更有“宛自天开”的艺术美感,从中也正呈现出杭州叠石的鲜明地方特色。

又如对杭州叠石技艺内容的展示,不仅只有传承而来的总结,也有着与当代新技术结合的新方法,如塑山和塑石工艺、GRC假山工艺等,能适用更多的造园和景观场景,体现出传统风格的叠山造园有着与时俱进而发展的能力,传统技艺可以在前人基础上继续呈现发展的生命力。

又如该书在较为全面地叙述叠石技艺的同时,还有着一些结合匠师自身经验的独到之处,这也展示出叠石技艺并非只是一种固定的操作技术套路,而是一种结合着匠师个性经验特色的创作。如钢筋混凝土基础制作中提前预埋锚固石的技艺、叠山筑基定位石的特殊选石与安置技艺、勾缝中具体细节要求的技艺等,是其他叠石技艺著作中所未见的内容,这既展现出杭州本地匠师的独到经验、见解和深厚功力,也体现出各方力量参与书籍编撰的合力优势。

以上简要列举了一些书中的特色内容,可谓是重要的创见。当然作为杭州叠石技艺探讨的开创之作,在全面性的涵盖与深度性的探究方面还有较多的空间,如果将来继续增补、或者在此基础上继续深化,似还可以在以下方面作进一步探讨。

一是对杭州叠石技艺本身的整理,还可以从历史源流到类型特色,作进一步的细致认知,从而对地方特色有更深入的理解。比如南宋叠石造山已形成了怎样的多种类型,如何在后世延续发展、产生影响,这一脉络的进一步梳理将有助于杭州叠石技艺的深入认知;又如前述“真山之中堆假山”为杭州叠石的一个特色,这又有怎样的观念源流与营造特色,也值得更深入探讨。

二是对杭州叠石技艺的认知和展示,还可提出更高的标准、树立优秀的标杆,提供优劣评价的方式。不仅是一般性流程、方法的介绍,更展示出色匠师的工作方式与成就特色;叠山匠师不只是堆叠石头的普通匠人,而且是创造假山艺术作品的艺术家,是整个叠山造园活动的“能主之人”,对其“技-艺一体”能力的充分展示、形成标杆效应,建立起优劣评判的机制、培养大众审美的眼光,才能有效推动当代造园建设中叠山品质的有效提升。

三是对杭州叠石技艺传承的进一步探索。技艺传承是当代的重要课题,也是此书写作的重要动机所在,现在此书中对传承问题已有一些涉及,但其实还有进一步探讨的空间。比如,在叠石技艺自身的进一步梳理方面,还可以通过更多切实的过程性案例加以深入剖析;在当代作品、人物的进一步展示方面,还可以有更多案例和技艺内容加入认知;在叠石技艺传承方式的发展方面,一些学校已在探索的利用小块英石进行课堂模拟教学等方式也可以加以借鉴。

可以看出,《杭州非遗:叠石技艺》作为第一本地方叠石技艺的著作,有着开创性的特点,是填补空白的重要突破之作。该书深入浅出,不仅仅是一般的图文并茂的科普性成果整合,而是在历史研究及整理遗存与当代案例、乃至具体技艺内容展示等方面,都有着鲜明的创新特色,无论在理论上还是在实践上都将对杭州叠石技艺的研究和发展产生重要的推动作用。也期待此书的编写者和后继者们继续努力,对杭州叠石技艺作出进一步研究、传承和发展!