周围神经阻滞与局部浸润镇痛对全膝关节置换术后影响的对比研究

2023-09-23陈科明黄从伍陈林清欧阳凯解志波彭庆星丘鹏程

陈科明,黄从伍,陈林清,欧阳凯,解志波,彭庆星,丘鹏程

(深圳市宝安区福永人民医院 骨二科,广东 深圳 518103 )

对于膝部骨关节病变,全膝关节置换术是重建膝关节功能的一种重要治疗手段,与非手术治疗相比,全膝关节置换术能够更有效地缓解疼痛和改善功能[1]。然而,由于全膝关节置换术会导致手术部位严重的术后疼痛,因此研究围手术期镇痛技术如何影响全膝关节置换术的手术效果也引起临床上的关注。目前,全膝关节置换术的围手术期止痛技术已从中央神经阻滞转移至周围神经阻滞或局部浸润镇痛[2]。一些研究指出,局部浸润镇痛是全膝关节置换术中早期功能恢复和疼痛控制的一种安全有效的治疗选择[3-4]。随着超声引导技术与神经刺激技术的结合,周围神经阻滞的安全性和有效性也得到了改善[5]。然而,哪种镇痛技术适合于全膝关节置换术仍存在争议。此外,目前许多有关全膝关节置换术的研究倾向于将重点更多地放在术后疼痛上,而不是长期的功能状态[6-7]。鉴于此,本文研究周围神经阻滞与局部浸润镇痛两种镇痛技术对全膝关节置换术患者术后炎症指标、功能恢复指标及住院期间使用药物和并发症发生情况的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2014 年5 月至2019 年5 月期间在深圳市宝安区福永人民医院行单侧全膝关节置换术的老年患者90 例为研究对象,其中男43 例,女47例;平均年龄(75.8±13.2)岁;美国麻醉医师协会(ASA)分级Ⅱ~Ⅲ级。在90 例患者中,进行周围神经阻滞镇痛的患者42 例(周围神经阻滞组);进行局部浸润镇痛的患者48 例(局部浸润组),两组患者的平均年龄、ASA 分级、性别构成比等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①首次行全膝关节置换手术;②凝血功能正常;③进行周围神经阻滞或局部浸润进行镇痛;④年龄>60 岁。排除标准:①全膝关节置换术后非典型进展,如医院内死亡、术后使用呼吸器、再次手术、长期住院(>100 d)和术前长期住院(>14 d);②在脊柱和/或硬膜外麻醉下进行全膝关节置换手术;③在未进行长效局部麻醉的情况下进行全膝关节置换手术;④存在皮肤感染;⑤伴糖尿病、慢性疼痛史、药物依赖史;⑥罗哌卡因和左旋布比卡因过敏史;⑦缺少基线数据和数据不完整。

1.2 方法

收集两组患者病例资料,包括入院时和术后第1 天炎症指标,包括白细胞计数、C-反应蛋白(CRP)、白介素-6(IL-6)和皮质醇;入院、出院时和出院后3 个月的Barthel 指数、功能、畸形、肌力、视觉模拟量表(VAS)评分、美国特种外科医院(HSS)评分、膝关节活动度、骨性关节炎指数(WOMAC)评分、主动直腿抬高时间、被动屈膝90°时间,同时收集两组患者出现与手术有关的并发症和住院期间使用药物情况。

1.3 统计学方法

采用SPSS 20.0 统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,两组间的比较采用t检验,多组间比较采用单因素方差分析;计数资料以百分率(%)表示,比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

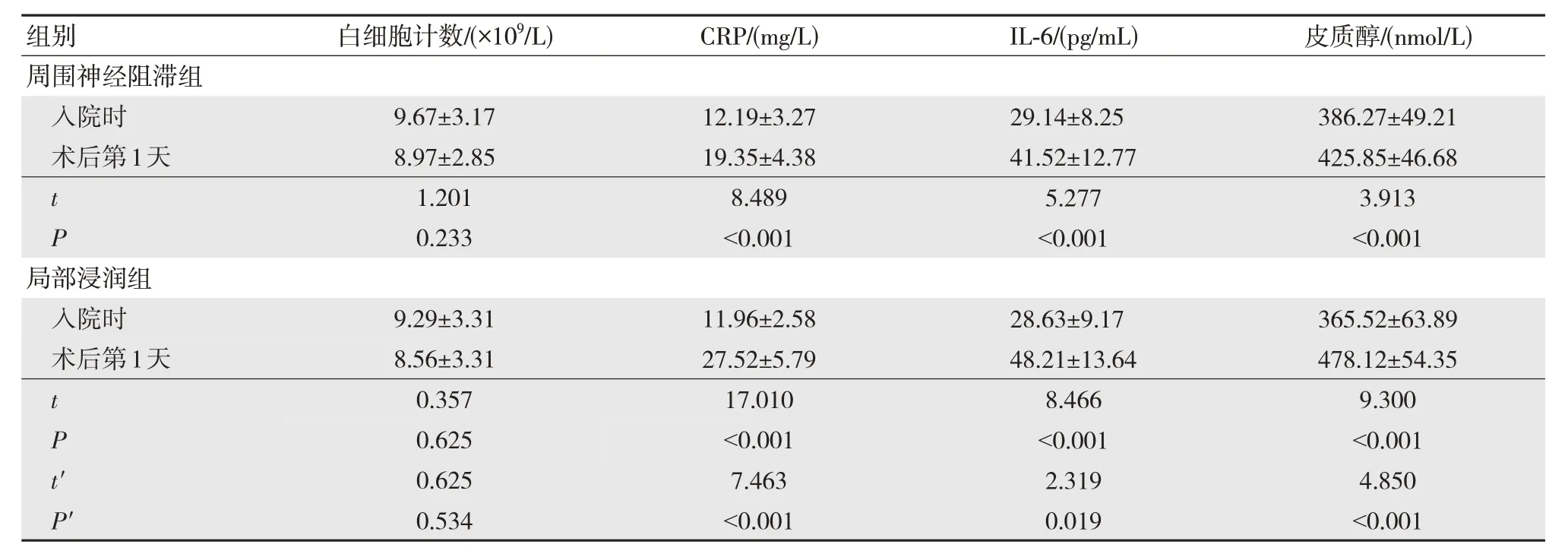

2.1 两组入院时和术后第1 天白细胞计数、CRP、IL-6、皮质醇水平比较

两组术后第1 天CRP、IL-6 和皮质醇的水平较术前均明显升高,且术后第1 天局部浸润组CRP、IL-6 和皮质醇的水平明显高于周围神经阻滞组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组入院时和术后第1 天白细胞计数、CRP、IL-6、皮质醇水平比较()

表1 两组入院时和术后第1 天白细胞计数、CRP、IL-6、皮质醇水平比较()

注:t'、P'为术后第1 天两组间比较。

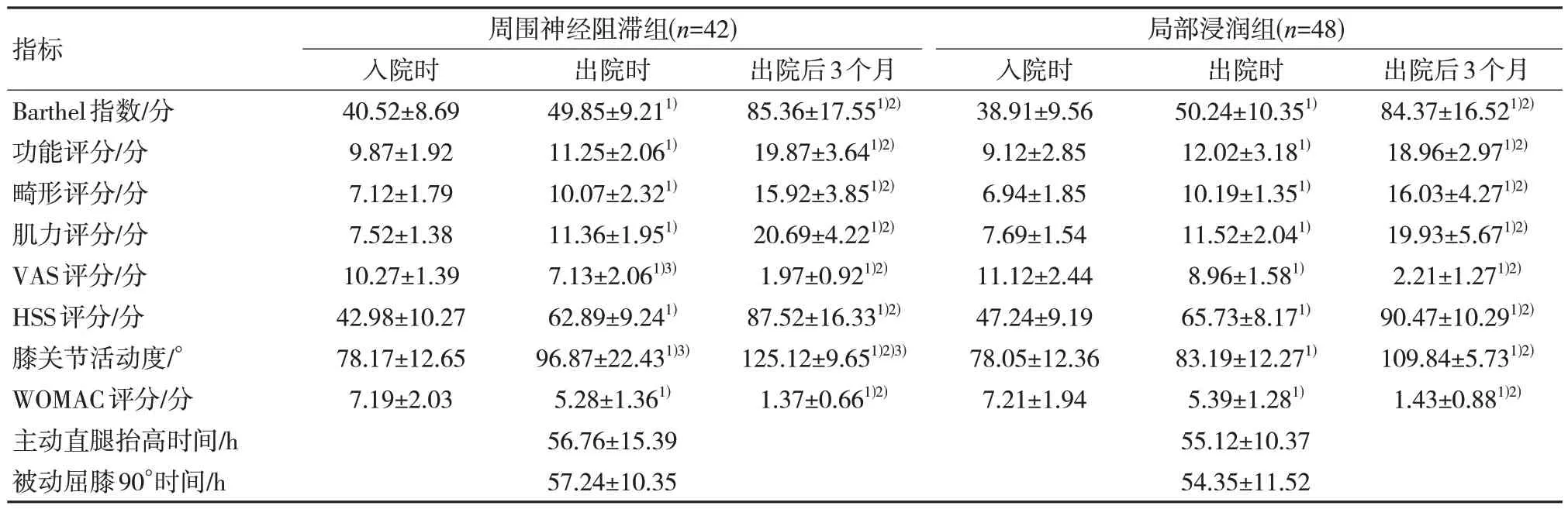

2.2 两组不同时间点功能指标情况比较

两组出院时和出院后3 个月Barthel 指数、功能、畸形、肌力、VAS 评分、HSS 评分、膝关节活动度、WOMAC 评分较入院时均明显改善,且出院后3 个月的功能恢复较出院时也明显改善,差异均有统计学意义(P<0.05)。出院时,周围神经阻滞组患者的VAS 评分和膝关节活动度均优于局部浸润组,且出院后3 个月,周围神经阻滞组患者膝关节活动度仍优于局部浸润组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。Barthel 指数、功能、畸形、肌力、HSS 评分、WOMAC 评分、主动直腿抬高时间、被动屈膝90°时间在两组之间差异均无统计学意义(P>0.05)。

表2 两组不同时间点功能指标情况比较()

表2 两组不同时间点功能指标情况比较()

注:1)组内与入院时比较,P<0.05;2)组内与出院时比较,P<0.05;3)两组间同一时间点比较,P<0.05。

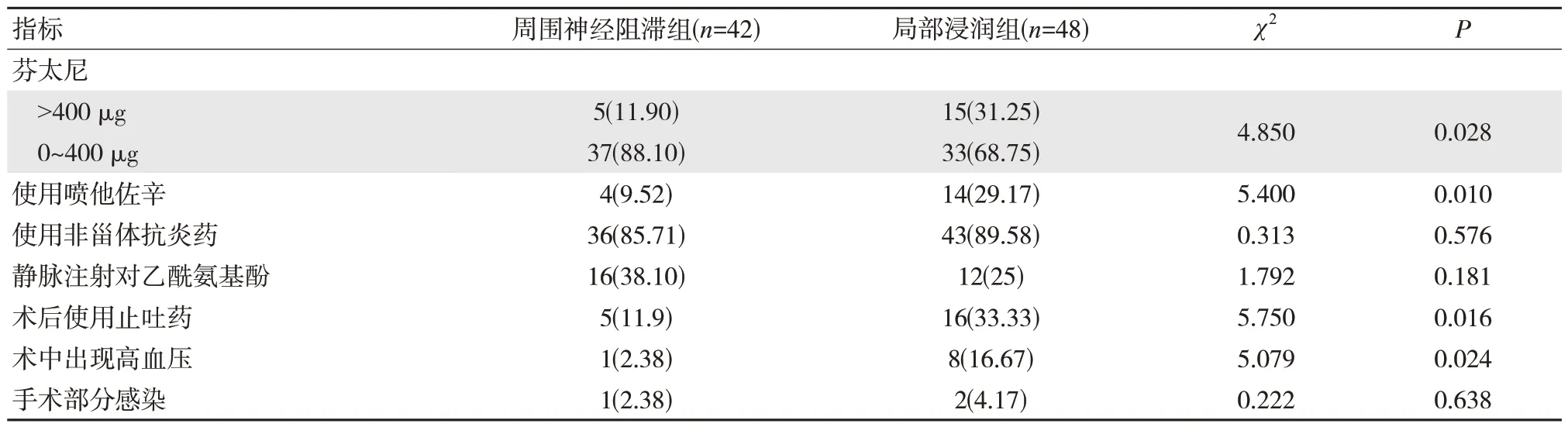

2.3 两组住院期间使用药物情况和并发症比较

局部浸润组使用>400 μg 芬太尼的比例和使用喷他佐辛的比例均明显高于周围神经阻滞组,且局部浸润组术后使用止吐药和术中出现高血压的比例也明显高于周围神经阻滞组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。而两组使用非甾体抗炎药、对乙酰氨基酚和手术部分感染的比例,差异无统计学意义(P>0.05)。

表3 两组住院期间使用药物情况和并发症比较 [n(%)]

3 讨论

全膝关节置换术是一种创伤性较大的手术,机体经手术后会产生应激反应和炎症反应,而这些反应影响着术后恢复的进程。目前,CRP 和IL-6 在评估全膝关节置换术后的炎症反应中起着确定的作用,研究表明,IL-6 是急性期反应术后的主要内源性蛋白质介体,可诱导肝细胞合成CRP[8];此外,皮质醇在调节全膝关节置换术后的炎症反应状态也具有重要的作用[9]。目前的研究表明,不同的镇痛方法影响着膝关节置换术后的炎症反应[10]。本研究结果显示,周围神经阻滞和局部浸润用于全膝关节置换术均会影响术后机体的炎症反应,但周围神经阻滞组CRP、IL-6 和皮质醇水平的升高程度明显低于局部浸润组,可能是由于周围神经阻滞镇痛的效果优于局部浸润,进而减轻患者的程度,降低应激反应和炎症反应的程度。

不同镇痛方法同样影响着患者全膝关节置换术后功能的恢复[10]。在一项局部浸润注射和股神经阻滞在全膝关节置换术后镇痛的效果荟萃分析结果显示,股神经阻滞患者疼痛减轻明显,术后膝关节活动度改善较好[11];一项荟萃分析也指出,股神经阻滞组的术后2 d 和术后6 周的运动范围和膝关节评分分别高于局部浸润组[12];另一项研究也指出,周围神经阻滞组能为患者提供强大的疼痛控制能力[13],这些研究的结论与本研究的结果一致,本研究结果表明周围神经阻滞镇痛在改善膝关节活动度和疼痛评分方面均优于局部浸润镇痛。但本研究也发现全膝关节置换术后患者的Barthel 指数、功能、畸形、肌力、HSS 评分、WOMAC 评分、在周围神经阻滞组和局部浸润之间差异无统计学意义,而也有研究指出,股神经阻滞和局部浸润对关节置换术后的功能状态影响没有显著差异[6]。一项研究指出,周围神经阻滞组在术后第1 天的运动能力明显低于局部浸润组,可能是由于大多数周围神经阻滞的局麻药同时作用于感觉神经和运动神经,因此会发生短暂的运动麻痹,导致恢复行走的时间延迟[3]。在本研究中,两组患者主动直腿抬高时间、被动屈膝90°时间差异无统计学意义,可能是由于本研究样本量较小。

此外,本研究表明周围神经阻滞组芬太尼和喷他佐辛的消耗量低于局部浸润组,这与之前的研究结果一致[4-5],然而,也有研究表明,周围神经阻滞和局部浸润在疼痛量表和镇痛剂消耗方面并无显著差异[14-15]。本研究发现,与局部浸润组相比,周围神经阻滞组手术期间高血压发作的发生率明显较低,可能是由于所有的周围神经阻滞都是在手术开始之前已完成,但许多局部浸润的止痛技术在手术结束时进行的,因此,局部浸润镇痛可能不能预防全膝关节置换术期间出现高血压。同时,本研究中周围神经阻滞组和局部浸润组感染并发症发生率低于5%,两种镇痛技术对感染并发症的发生率无明显影响,这与研究报道一致[16],此外,也有研究指出周围神经阻滞的使用不会影响进行全关节置换术患者手术部位感染的发生率[17]。

综上所述,与局部浸润镇痛相比,周围神经阻滞镇痛可明显降低全膝关节置换术后疼痛程度,改善膝关节活动度,同时减少镇痛药和止吐药的使用量和手术期间的高血压发生率。但由于本研究存在样本量较小、单中心、在分析之前排除了严重病例等不足之处,关于本研究的结论仍有待进一步论证。