新中国第一座大型纪念雕塑群史话

2023-09-22尹小杰

尹小杰

笔者是华北军区烈士陵园一名文保员,经常听到讲解员解说《胜利》铜像组雕,“这座雕像是我国著名雕塑家张松鹤、宋泊、徐沛贞,画坛宗师蒋兆和等人创作、塑造,是新中国第一座纪念雕塑建筑群”。

2022年8月18日下午,张方(张松鹤之子)来到华北陵园进行调研。他讲述了自己父亲任陵园雕塑委员会主任期间,带领多名专家创作这组雕像过程中的曲折和一些不为人知的故事。本文利用搜集到的一些资料,经爬疏剔抉、分析筛选,整理了《胜利》铜像组雕的诞生过程。

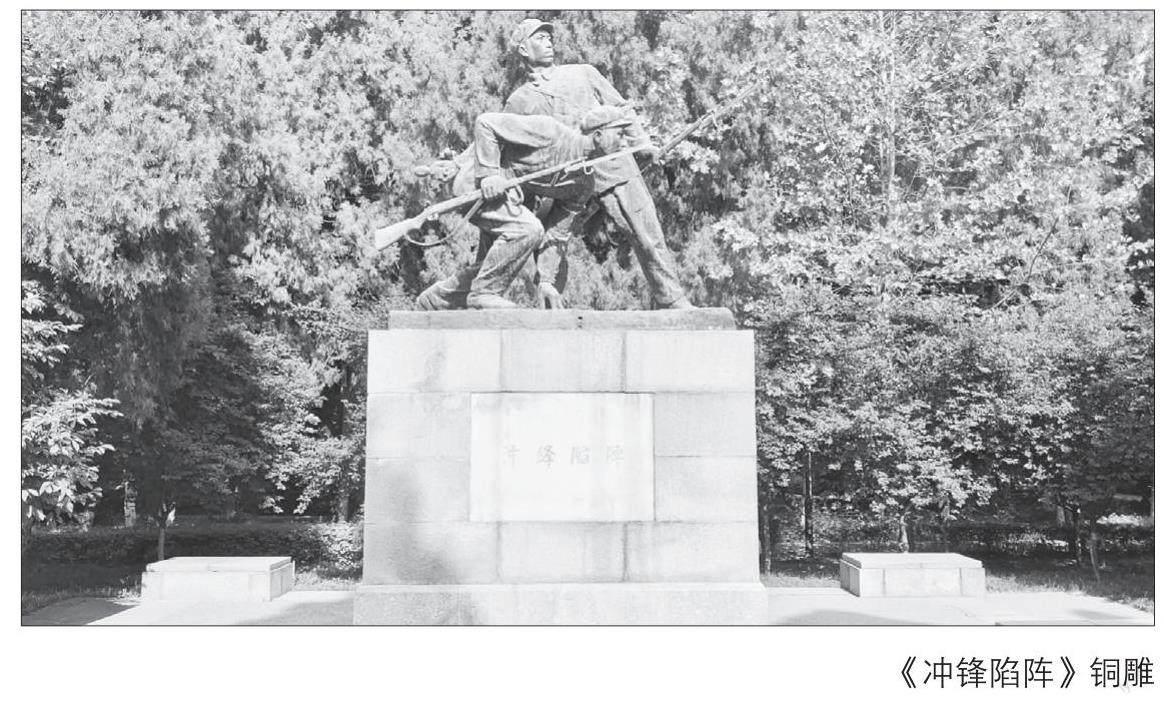

《胜利》铜像纪念雕塑群,由《八一军旗》 《冲锋陷阵》《协同作战》3组铜雕组成,坐北朝南,成轴对称状,位于陵园的中心位置,约重20吨。主雕《八一军旗》位居园区中轴线的中心,像高8.1米,由3名全副武装的中国人民解放军战士组成,他们高举八一军旗,目视前方,象征着我军勇往直前、无往不胜的英雄气概。基座成“中”字形,长11米、宽3.6米、高3.7米,基座正面镶嵌着《支前》 《参军》两幅汉白玉石雕,浮雕表达了华北军民驰骋疆场和人民武装力量亲密配合的强大力量。《冲锋陷阵》铜像位于东侧,像高2.9米,由两名手握钢枪的八路军战士组成,象征着八路军抵抗日本侵略者的大无畏精神。基座长3.2米、宽1.7米、高2.5米。基座正面中心位置刻有“冲锋陷阵”4字。《协同作战》铜像位于西侧,像高3.05米,由两名警戒埋雷的男女民兵组成,象征着我党领导的人民战争的巨大威力。基座长3.2米、宽1.6米、高2.4米,基座正面中心位置刻有“协同作战”4字。

创作背景

《胜利》铜像组雕是陵园建园初期,为纪念在中国人民的解放和革命事业中献身的英雄们而修建的革命纪念建筑物。1948年秋,朱德总司令从西柏坡来石家庄视察,提议利用当时的“胜利公园”兴建烈士陵园。1950年3月,中共中央华北局、华北行政委员会和华北军区决定在石家庄胜利公园旧址上修建“中国人民解放军华北军区烈士陵园”,并拨发建筑工程款200万斤小米,5月开工兴建。

在陵园建设过程中,纪念建筑主要集中在南北中干路及干路东西两侧。中干路上的纪念建筑自南向北建有大理石喷水池、铭碑堂;干路东西两侧分别建设“烈士纪念馆”和“烈士纪念碑亭”。

为突出陵园中心位置铭碑堂的雄伟壮观,陵园建设工程师邬天柱提议在铭碑堂广场前建设3组铜铸群像。

筹备工作

陵园的建设和归属权是中国人民解放军华北军区。1950年,华北军区成立烈士陵园建设管理委员会。6月23日,陵园建设管理委员会决议:全部铜像及浮雕交由北京大学工学院起草,图案绘成后交委员会审查合格经批准后再行施工。6月27日,华北军区政治部聘请到北京大学工学院建筑系讲师、清华大学副教授兼美术教研组主任宋泊,在北京市人民美术工作室工作的张松鹤、画坛宗师蒋兆和,以及雕塑家王之英、温庭宽和徐沛贞在北京大学工学院举行雕刻、美术专家座谈会,研讨并确定华北陵园灵堂前3尊铜铸群像及浮雕表面的设计模型。

模型创作

1951年5月19日,陵园建设管理委员会再次邀请铜像及浮雕制作人员座谈,组成制作委员会及组织机构,开始塑造工作。雕塑创作由华北军区文化部通过曾任延安鲁艺教师的油画家辛莽推荐的张松鹤担任雕塑委员会主任,主持华北陵园纪念雕塑创作工作。

张松鹤,东莞清溪人,在广州美术专科学校就读期间主修西画科并选修雕塑,曾亲历抗日战争和解放战争。中华人民共和国成立后,他主要从事美术雕塑工作。据《张松鹤红色艺术经典》一书记载,他创作了《协同作战》(埋雷)、《冲锋陷阵》(战斗)、《参军》 《支前》4座雕像,在独立完成《冲锋陷阵》塑造后,与夫人陈淑光及其他参与者蒋兆和、宋泊、徐沛贞、温庭宽、钱绍武、陈天等共同塑造这座群雕。

之后,张松鹤参与主持人民英雄纪念碑浮雕的工作,以亲身经历和体验创作塑造的浮雕《抗日游击队》是他毕生最重要的雕塑作品之一。

《八一军旗》又名《军旗》,由擅长雕塑、美术教育的宋泊,与擅长水墨人物画、美术教育家的蒋兆和合作完成。

艰难铸造

铸造过程并不像预想的那样顺利。社会主义建设初期,中国的重工业百废待兴,铜是国内非常紧缺的物资。幸运的是,此事得到朱德总司令的巨大关怀和支持,他特别指示军械库调出20吨炮弹壳,解决了铸铜像的原料问题。遗憾的是陵园没有铜像重量方面档案存留,是建园初的一些老员工口传心授下来的。

有米下锅了,却在由谁来铸造铜像上出现了分歧。

新中国成立初期,寻找精密铸造专家和技术人员非常困难,一些专家建议委托在天津的葡萄牙船舶铸造专家完成,而张松鹤由于经历长期战争体验及深切感受,认为我们国家有悠久的青铜艺术史及高超的鑄造工艺,于是主张新中国的第一座雕塑群应该依靠自己的力量。之后,铸造过程中得到著名留法雕塑家郑可教授的协助,在温庭宽主持、郑可教授指导下,民间工艺师傅克服了诸多难以想象的困难,终以中国数千年传统土法铸造工艺完成了高难度青铜整体浇铸工程。

1952年7月,这组铜像矗立在陵园灵堂(后为铭碑堂)前的纪念广场上。

2012年,陵园园区整体提升改造工程,将原“铭碑堂”拆除,新建音乐喷泉,因而《胜利》铜像组雕整体南移15米。

如今,《胜利》铜像组雕作为华北陵园纪念设施的标志性红色雕塑、建园瑰宝,新中国第一座纪念雕塑建筑群,与人民英雄纪念碑并称“新中国雕塑史上的纪念雕塑巨作”,展示了中国共产党领导人民进行革命的艰苦历程,让人们感悟到中国共产党从小到大、由弱到强,不断从胜利走向胜利的光辉历程,承载着坚如磐石的信仰信念,彰显着历久弥坚的初心使命,所凝结的历史、蕴含的精神,为我们奋进新征程、建功新时代提供了丰厚的精神滋养。

(责编 杨东海)