《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》指引下中国生物多样性主流化实施路径探析

2023-09-21张丽荣罗明朱振肖孙雨芹金世超杨崇曜孟锐张丽佳

张丽荣 罗明 朱振肖 孙雨芹 金世超 杨崇曜 孟锐 张丽佳

摘要:《昆明-蒙特利爾全球生物多样性框架》制定了未来一段时期全球范围内生物多样性保护的重要行动,包括将生物多样性及其多重价值纳入经济和社会活动的主流。中国作为联合国《生物多样性公约》(CBD)缔约方之一,在持续推进生物多样性主流化方面作出了不懈努力且成效显著。该文通过探讨解析生物多样性主流化的概念内涵,梳理总结我国生物多样性主流化的具体实践和阶段成效,对标《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》目标,围绕政府、企业、公众不同行为主体,提出新时期我国全方位推进生物多样性主流化的4个主要实施路径:(1)引入统一的行动框架;(2)发挥政府治理的主导作用;(3)联动企业采取共同行动;(4)提高公众意识以促进其广泛参与,致力于将生物多样性融入各级政府部门政策机制及社会生产生活实践活动中,为完善生物多样性治理决策提供参考。

关键词: 生物多样性, 价值, 主流化, 《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》, 生态系统服务

中图分类号:Q94 文献标识码:A 文章编号:1000-3142(2023)08-1356-10

Implementation path of biodiversity mainstreaming in China under the guidance of Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework

ZHANG Lirong1, LUO Ming2*, ZHU Zhenxiao1, SUN Yuqin2, JIN Shichao1, YANG Chongyao2, MENG Rui1, ZHANG Lijia2

( 1. Center of Biodiversity and Protected Areas, Institute of Ecological Protection and Restoration Planning, Chinese Academy of Environmental Planning, Beijing 100012, China; 2. Key Laboratory of Land Consolidation and Rehabilitation, Land Consolidation and Rehabilitation Center (Land Science and Technology Innovatior Center), Ministry of Natural Resources, Beijing 100035, China )

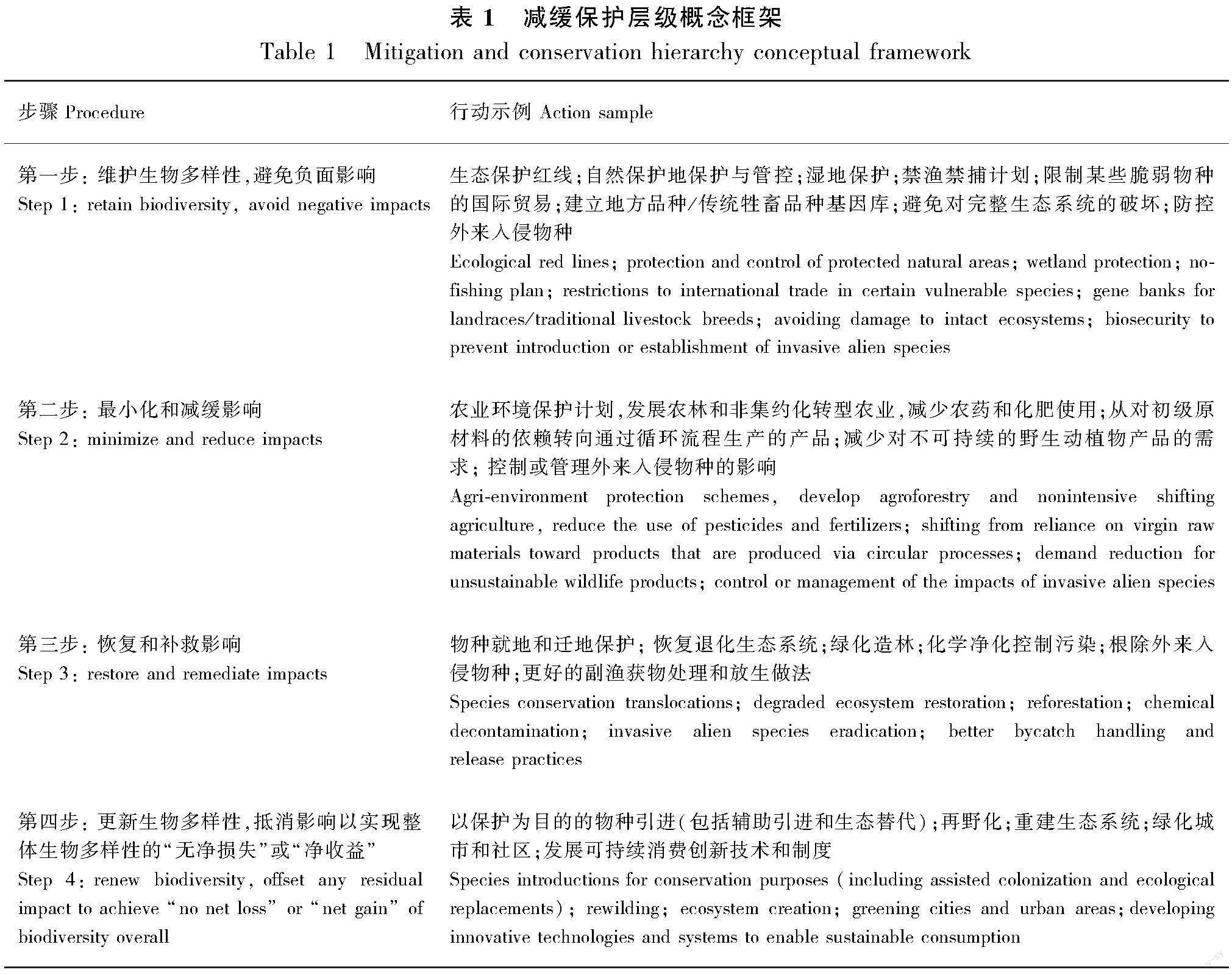

Abstract:Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework sets out key actions for biodiversity conservation worldwide in the coming period, including integrating biodiversity and its multiple values into economic and social activities. As a party to the United Nations Convention on Biological Diversity (CBD), China has made unremitting efforts to promote the biodiversity mainstreaming, integrating biodiversity conservation into top-level national decision-making and major strategic planning, and integrating it into the policies, norms and assessment mechanisms of ecological environments, natural resources and other relevant industries. Different functional departments, scientific research institutions, enterprises, social organizations and other organizations have carried out extensive and in-depth researches based on multiple aspects of biodiversity conservation and management. Benchmark the objectives of Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework and refer the advanced experience of biodiversity mainstreaming practices in other countries, we discussed and analyzed the conceptual connotation of biodiversity mainstreaming, summarized the practice and stage results of biodiversity mainstreaming in China. Then focusing on different actors including governments, enterprises and the public, we propose the implementation path of promoting biodiversity mainstreaming in an all-round way for China in the new era, including: (1) To import a consistent action framework which is mitigation protection hierarchy with four steps, contains avoidance, mitigation, recovery, and offset; (2) To give play to the leading role of government governance, and to integrate biodiversity conservation into government governance systems and industrial development layout with the help of various planning and policy tools; (3) To support enterprises to take joint actions and internalize ecological and environmental hazards into business operations which can promote sustainable production and consumption; (4) To raise public awareness to promote broad participation in biodiversity conservation, establish a system of public participation in biodiversity conservation through various publicity and education actions, to guide the public to practice a green and low-carbon lifestyle, and to translate into real benefits of biodiversity and climate mitigation and improvement. By taking the above actions, we will strive to integrate biodiversity into the policy mechanisms of government departments at all levels and social production and life practices, so as to provide references for improving biodiversity governance decisions.

Key words: biodiversity, value, mainstreaming, Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, ecosystem services

联合国2019年5月发布的《生物多样性和生态系统服务全球评估报告》显示,全球生物多样性下降趋势仍未得到根本改变,伴随气候危机加剧,人类赖以生存的生态产品和生态系统服务供给能力将持续受到威胁。要扭转生物多样性丧失的锐减趋势,需要全球共同采取有力行动,针对不同空间尺度采用覆盖面广且协调一致的政策解决方案(Leclère et al.,2020;Droste et al.,2022),包括政府、商业从业者和土地使用者等在内的行为主体均需要参与到统一减少生态环境损害以维护生物多样性所需的变革中来(Damiens et al.,2020)。

联合国《生物多样性公约》(Convention on Biological Diversity, CBD)第十五次缔约方大会(COP15)第二阶段会议达成《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》(Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework,简称《昆蒙框架》)这一历史性文件,为全球应对生物多样性丧失和生态系统服务降低提供了战略目标和解决方案。《昆蒙框架》着眼于2030年和2050年两个阶段目标,再次将生物多样性主流化确定为2030年的重要行动。中国作为CBD缔约方,近十年来在推动生物多样性主流化方面作出了不懈努力,实施了包括制定国家战略行动计划、成立中国生物多样性国家委员会、完善生物多样性保护政策标准、建立生态保护红线制度、开展全国生物物种联合执法检查等一系列举措,但受制于生物多样性基础数据缺乏、公众对生物多样性认知度偏低以及应对生物多样性丧失机制的复杂性等众多因素,中国在落实“爱知目标”方面与其他国家一样没有达到理想预期。在《昆蒙框架》指引下,如何全方位推进生物多样性主流化进程仍是中国当下面临的关键挑战。本文采用文献研究、经验总结、归纳演绎等方法,收集借鉴国内外相关研究成果,探讨解析生物多样性主流化的内涵,总结梳理我国生物多样性主流化实践与成效,就新时期如何全方位推进生物多样性主流化问题提出几点建议,以供决策参考。

1生物多样性主流化释义

1.1 概念提出及发展

“主流化”一词通常作为动词使用,是指将某个事物、观念或行动被大多数人接受的过程,也包括将多个目标分层到单一目标的过程,在国际社会应用较为广泛。“生物多样性主流化”的表述最早源于CBD,其中第六条提出“(1)为保护和持久利用生物多样性制定国家战略、计划或方案;(2)尽可能并酌情将生物多样性的保护和持久利用纳入有关部门或跨部门的计划、方案和政策内”,旨在通过将生物多样性保护和利用纳入到国家战略或部门规划政策的制度体系中,以政府治理的方式推动生物多样性保护和可持续利用的落地和执行。

2010年,全球首个以十年為期的生物多样性保护行动计划——“爱知目标”正式通过实施,将生物多样性主流化作为全球生物多样性治理十年行动的战略目标,设定提高公众认识,将生物多样性价值纳入主流、改革奖励措施、可持续的生产和消费4个方面的具体行动目标,通过将生物多样性纳入政府决策和经济社会活动的主流,以应对生物多样性丧失(CBD,2010)。

“爱知目标”进一步扩展了主流化的实现路径,突出以提高公众认识为手段带动公众广泛参与生物多样性保护行动的目标举措,强调将生物多样性的价值与惠益加以量化评估,并酌情纳入国家和地方的发展减贫战略规划、国家核算体系以及报告系统中,同时充分考虑人类活动对生物多样性的影响,主张采取行动将生物多样性融到具体生产生活实践中。然而,联合国发布的《全球生物多样性展望》(第五版)显示,20个“爱知目标”没有一个完全实现,生物多样性主流化目标同样没有实现,主要原因是这些战略行动缺乏与国家政策机制的紧密联系,目标缺乏有力的实现路径,落实框架缺乏主流化推动,资源调动、监管、司法等能力建设保障不足,实施效果不佳,难以将生物多样性丧失和环境退化的财务成本纳入到其他部门的财务计划。

生物多样性主流化逐渐成为一项重大的全球挑战(Karlsson-Vinkhuyzen et al.,2018)。2015年,联合国承诺将遏制生物多样性的丧失作为其可持续发展目标之一(UN,2015),2016年,COP13通过了《坎昆宣言》,重申了生物多样性主流化的重要性,该宣言再次强调,生物多样性保护必须融入各级政府和经济部门(CBD,2016),CBD190多个缔约方承诺加大努力,将生物多样性纳入其林业、农业、渔业、旅游等部门的政策。2018年召开的COP14通过《沙姆沙伊赫宣言》(CBD,2018),进一步扩大了生物多样性主流化的部门范围,指出应在能源、基础设施、制造加工等部门实现政策主流。

《昆蒙框架》进一步整合细化了主流化和保障框架执行的工具方案,确立的23个行动目标中,涉及主流化与执行工具的行动目标有10个(行动目标14-23),涵盖将生物多样性纳入政府决策、促进可持续生产、推动可持续消费、提升生物安全措施能力、改革激励措施、创新投融资机制、推动科技创新和能力建设、促进公众参与、尊重少数民族和地方社区意愿以及确保性别平等相关内容(CBD,2022)。此外,行动目标12也提出,通过将生物多样性保护与可持续利用纳入主流,改善城市生态系统功能,保护生物多样性进而增加人类福祉。可以看出,框架设定的行动目标既有雄心又具体务实,又有助于充分调动政府和社会各方面资源力量,指导全球采取一致行动,共同建设人与自然和谐共生的地球生命共同体。

CBD各缔约方在探索主流化的路径和工具方面做了大量努力和尝试,积累了丰富经验。例如,越南建立了有助于主流化的促进机制,实行红树林共同管理政策,调动当地渔民和政府资源形成合力,并在认证棕榈油和发展海洋渔业中建立信任互惠关系;南非和哥斯达黎加得益于极高的生物多样性水平,通过积极的主流化,搭建民主、透明的治理体系,吸引了投资者的关注和支持,获得长期的资金保障(Huntley,2014),表明主流化战略需要将自然保护政策与强有力的政治推动相结合才能发挥实效(Karlsson-Vinkhuyzen et al., 2018)。过去一段时期,全球渔业部门注重加强与生物多样性保护领域的融合,积极寻求共同点和一致性,促进政策和行动方面的跨部门机构合作,推动生物多样性主流化和发展合作取得显著成效,因此,加强沟通促进跨部门的协作被认为是推动生物多样性主流化成功的关键因素。

与此同时,部分国家和地区在推进主流化过程中面临机制和工具有待完善的现实问题。英国逐步将生物多样性纳入空间规划政策的主流,强调自然作为一种不可替代的资产,对自然保护地实行传统的分级差异化管理,对更广泛的农村和城市地区则实施基于净收益、缓解、抵消的生态系统服务、绿色基础设施等政策工具(Wilson, 2023),但这种差异化的管控政策使得生物多样性保护责任主要依赖地方政策工具,倘若缺乏有效的监管,可能导致自然“可替代性”的紧张关系。在生物多样性极其丰富的发展中国家刚果民主共和国,人口高度依赖自然资源维持生计。刚果民主共和国探索将生物多样性与环境影响评估工具有效结合,但面临缓解措施中生物多样性基线数据较少、数据的分类标准参差不齐等挑战(Hugé et al., 2020)。印度将生物多样性纳入传统的农业生产景观,以促进农业生物多样性的保护和可持续利用,但结果显示,自上而下的决策制度对促进印度传统农业领域实现可持续发展的积极效果十分有限,而农民在参与生物多样性管理、维护可持续发展利用方面的经验知识则至关重要(Bisht et al., 2020)。总体而言,全球主流化仍然面临着诸多障碍,主要表现为严重缺乏财政资源和知识认知,直接影响和阻碍了发展中国家和转型经济体的保护计划。

1.2 内涵解析

2007年,全球环境基金(Global Environment Facility,GEF)和联合国环境规划署(UN Environment Programme,UNEP)(2007)首次联合提出生物多样性主流化的定义,将对生物多样性的关注与保护有关行动纳入不同经济部门和发展计划的过程称为“生物多样性主流化”。继2010年“爱知目标”再次提出推动生物多样性主流化后,国内外关于生物多样性主流化的研究明显增加,研究人员及政策制定者逐渐认识到,从源头上缓解影响生物多样性的直接压力和驱动因素对阻止生物多样性丧失至关重要,而这些压力往往來自农业、林业、渔业等高度依赖生物资源的经济活动。Huntley和Redford(2014)进一步拓展主流化的范围且更加关注生物多样性的可持续利用,将生物多样性主流化定义为“将生物多样性纳入影响或依赖生物多样性的主要公共和私营主体的战略、政策和实践中,以促进生物多样性保护与可持续利用的过程”。张风春等(2015)综合前期各方研究,结合中国实际将其定义为“将生物多样性纳入到国家或地方政府的政治、经济、社会、军事、文化及环境保护等经济社会发展建设主流的过程,也包括纳入到企业、社区和公众生产与生活的过程”,认为实现主流化的途径包括将生物多样性纳入政府决策,也包括纳入企业的规划、建设与生产过程以及社区的建设与公众的日常生活等。

《昆蒙框架》关于主流化的行动目标全面覆盖政府、企业、公众不同行为主体,强调以制度调控为主导,将高层级目标转化为全社会多尺度包容性的具体行动。为有效的生物多样性保护创造实施条件是实施主流化的重要前提包括设立职能机构、充足的资金保障以及指导有效的生物多样性保护行动的必要知识等赋能条件(Milner-Gulland et al., 2021)。此外,一些生物多样性治理的总体原则逐渐成为全球主流,如无净损失、缓解层次、允许第三方提供补偿资金池或银行方法,以及关注对保护区的损害赔偿等(Droste et al., 2022)。

总体而言,生物多样性主流化可以理解为将生物多样性纳入国家和地区经济社会发展的主流和广泛生产生活实践的过程。其试图解决的问题本质依然是保护与发展的矛盾,避免先破坏后保护,使生物多样性保护与经济发展得以同频共振,其核心在于政府发挥主导作用将生物多样性纳入国家治理体系,构建全社会共同参与的生物多样性保护行动框架,推动将生物多样性保护落实到各行各业生产和公众生活的实践中。

生物多样性主流化之所以备受国际社会的关注和重视,是因为推动主流化可以为生物多样性保护与可持续利用提供有利的政策环境,是《昆蒙框架》其他行动目标得以实现的重要基石,是有力调动各部门资源和利益攸关方的制度保障,是带动企业、机构、社会组织和公众共同参与生物多样性保护的必要手段。

2中国生物多样性主流化的实践与成效

中国自签署CBD以来,在推进生物多样性主流化方面做了许多探索和努力,主要表现为政府主导、其他行为体有限参与的行动特点,涵盖将生物多样性纳入国家战略决策和规划计划、各部门政策机制、科学研究报告等层面,有效促进了生物多样性保护与经济社会的协同发展。

2.1 将生物多样性保护纳入国家顶层决策和重大战略规划计划

自党的十八大以来,中国生态文明建设加速推进,生物多样性保护作为生态文明建设的重要内容,被多次纳入党代会报告及决议中。党的十八大报告中明确提出,“要实施重大生态修复工程,保护生物多样性”,首次将生物多样性保护任务纳入党的代表大会报告中。党的十八届三中全会报告确立了创新建立国家公园体制的战略任务。党的十九大报告明确提出“加大生态系统保护力度”,要求实施重要生态系统保护和修复重大工程,优化生态安全屏障体系,构建生态廊道和生物多样性保护网络,提升生态系统质量和稳定性。党的十九届六中全会决议再次强调要建立以国家公园为主体的自然保护地体系,加大生态系统保护和修复力度,加强生物多样性保护。党的二十大报告指出,人与自然和谐共生是中国式现代化的基本特点之一,要求“提升生态系统多样性、稳定性和持续性,加快实施重要生态系统保护和修复重大工程,实施生物多样性保护重大工程”,为新时代生物多样性保护工作提供行动指南。

近10年来,中国先后颁布和修订了《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国草原法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国野生动物保护法》等20多部法律法规,均涉及生物多样性保护与可持续利用相关内容,初步建立了以生态环境和自然资源保护管理为主体的生物多样性法律法规体系。其中,2014年修订的《中华人民共和国环境保护法》,增加了“保护生物多样性”“防止对生物多样性的破坏”等要求;2022年新修订的《中华人民共和国野生动物保护法》,进一步加强了对野生动物栖息地的保护,并细化了野生动物种群调控措施。此外,我国还颁布实施了《中华人民共和国自然保护区条例》《中华人民共和国野生植物保护条例》《中华人民共和国濒危野生动植物进出口管理条例》《农业转基因生物安全管理条例》《规划环境影响评价条例》等相关条例。2021年,中国发布《中国的生物多样性保护》白皮书,全面总结生物多样性治理的举措和成效;出台《关于进一步加强生物多样性保护的意见》,成为全面推进中国生物多样性保护工作的纲领性文件。

自签署CBD以来,我国逐步将生物多样性保护上升为国家战略,纳入国民经济社会发展第十二个、第十三个和第十四个五年规划和远景规划纲要中,要求实施生物多样性保护重大工程,构筑生物多样性保护网络。2011年,中国成立生物多样性保护国家委员会,统筹协调全国生物多样性保护工作,指导“联合国生物多样性十年中国行动”,发布并实施首个十年为期的《中国生物多样性保护战略与行动计划(2011—2030年)》,标志着中国生物多样性战略的正式确立。在统一的国土空间规划体系下,保护生物多样性既是优化生态保护空间的核心目标,又是实施山水林田湖草沙一体化保护修复的关键行动,被纳入各级国土空间规划及国土空间生态保护修复的规划中。

我国持续优化国土空间开发保护格局,创新生态空间保护模式,将生态功能极重要区和生态环境极敏感区划入生态保护红线,实施严格保护,并逐步建立以国家公园为主体的自然保护地体系,强化自然生态系统结构功能的完整性和关键地区的生物多样性保护,为全球生物多样性保护提供创新解决方案。2020年,《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》印发实施,确定了“到2035年,以国家公园为主体的自然保护地占陆域国土面积18%以上,濒危野生动植物及其栖息地得到全面保护”的远景目标,并出台自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设规划等9个专项规划,全面布局未来一段时期重要生态系统和物种保护的目标任务。

各省(市、区)积极推进生物多样性在地方层面的主流化,将生物多样性纳入不同层级发展规划和空间规划,并出台省市级生物多样性保护战略行动计划,为各地生物多样性保护工作明确了行动方向。

2.2 生物多样性融入部门政策规范和考核机制

生态环境部门持续完善生物多样性调查监测、监管执法、评价考核等标准规范,先后出台《区域生物多样性评价标准》《县域生物多样性调查与评估技术规定》《生物多样性观测技术导则》等技术规范,发布实施《区域生态质量评价办法(试行)》,首次将生物多样性纳入区域生态质量综合评价体系。发布《“十四五”生态保护监管规划》《自然保护地生态环境监管工作暂行办法》《生态保护红线生态环境监督办法(试行)》等政策文件,强化全国重要生态系统和生物多样性的保护与监督。纳入国家战略和环境影响评价制度,出台《环境影响评价技术导则 生态影响》等标准规范,将生物多样性的影响作为规划环评和项目环评的重要内容,从源头预防生物多样性丧失及治理生态系统服务功能退化。

在大力推进生态文明建设的总体形势下,自然生态系统与生物多样性保护相关指标被逐步纳入各地政府各部门考核制度中。2016年,国家出台《绿色发展指标体系》《生态文明建设考核目标体系》,将林草覆盖、湿地保护、自然保护区等内容列为生态保护考评指标。衔接生态文明示范创建等工作的开展,诸多创建地区将重要物种保护、生态保护红线、自然保护地等相关指标作为建设目标,并纳入政府绩效考核内容。2022年,江苏省部署构建生物多样性保护成效考核指标体系,将生物多样性保护成效作为党政领导班子和领导干部综合考核评价及责任追究、离任审计的重要参考,对造成生态环境和资源严重破坏的实行终身追责。

探索将生物多样性纳入产业绿色转型机制,践行“绿水青山就是金山银山”理念,建立绿色低碳循环发展经济体系,减少对生物多样性的负面影响。我国依托发展生态种植和生态养殖等产业,将生物多样性保护与乡村振兴战略协同推进,促进林草、农业畜牧、水产等生物种质资源可持续经营,推进自然资源资产确权登记、有偿使用等制度,推进绿色食品、有机农产品、森林生态标志产品、可持续水产品等绿色产品认证,实施特许猎捕证制度、采集证制度、驯养繁殖许可证制度等重点野生动植物利用管理制度,促进生物多样性保护与可持续利用(中华人民共和国国务院新闻办公室,2021)。采取基于生态系统的海洋综合管理,实施一系列资源养护政策和措施,加强水生生物保护,可持续利用现有渔业资源。此外,我国还大力推动建立生态产品价值实现机制,探索政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续的生态产品价值实现路径,完善横纵向生态补偿机制,促进地区间、产业间均衡发展(薛达元,2020)。

2.3 生物多樣性科学研究得到多方支持

生物多样性保护离不开科学研究技术力量的支持。我国陆续发布两期《中国生物多样性国情研究报告》,其中第二期报告对我国生态系统多样性价值进行评估,结果显示,全国生态系统多样性每年产生的总价值约87万亿元(高吉喜等,2018)。此外,不同职能部门、科研机构、企业、社会团体等组织机构,立足生物多样性保护管理的多个方面开展了广泛深入的研究,推动生物多样性科学研究及应用取得新进展。2022年12月,最高人民法院发布《中国生物多样性司法保护》报告,揭示了2013年以来各级人民法院共审结涉及生物多样性保护一审案件18.2万件,涉及中华鲟、藏羚羊、红豆杉等中国特有野生物种和穿山甲、噬人鲨、珊瑚等全球珍稀濒危物种。部分组织机构以助力生物多样性主流化为目标,就企业生物多样性保护开展专项研究,发布《企业生物多样性信息披露研究》《企业生物多样性压力评估报告2021》等,为投融资支持生物多样性保护探索解决方案,越来越多的企业和社会组织开启了促进生物多样性保护与发展的协同行动。

3新时期全方位推进生物多样性主流化的建议

3.1 引入统一的行动框架

推进生物多样性主流化的最大障碍是缺乏一个系统可行的可供所有规模和行为体使用的一致性框架。Milner-Gulland等(2021)提出减缓保护层级(Mitigation and Conservation Hierarchy,MCH)概念框架,即包括具体的生物多样性影响缓解措施,也包括实现生物多样性净收益所需的广泛行动,包括避免、缓解、恢复和抵消生物多样性影响4个循序渐进的步骤。MCH框架以建立完善生物多样性影响的缓解层次结构为出发点,以实现生物多样性整体“无净损失”或“净收益”为目标,强调通过增加保护等级来增强已确立的缓解等级,以迭代方式解决人类发展活动造成的生物多样性损失问题。在这4个步骤的层次结构中,优先考虑生物多样性风险较低的选项,尽可能减轻开发项目对生物多样性的直接影响。框架支持将生物多样性纳入主流,其中包括核算要素(生物多样性损失和实现净收益)和将其纳入主流的问责要素(责任分配)。

其中,缓解是指将有害的生物多样性影响最小化, 而抵消是指对破坏的栖息地进行补偿或替代。生物多样性缓解和抵消的论点是基于污染者付费原则(DEFRA, 2014)。净收益意味着开发后被取代的生物多样性的“存量”高于开发前(Sullivan & Hannis, 2015; Apostolopoulou & Adams, 2019)。抵消和净收益被描述为一种全面的“全覆盖”方法,以管理更广泛的农村和城市地区的发展对自然保护和景观的影响(Albrecht et al., 2014),而这一行动目标极具挑战性。MCH概念框架为政府部门提供了一个相对灵活的行动指引,可以帮助制定和确定能够同时实现多项政策目标的两项行动,以及政策目标可能相互冲突时的权衡,比如与其他公约的目标衔接,同时提供了较为直观的投入经济成本的比较,在4个步骤中可以优先选择最低的成本以达到理想的养护效益的管理策略。同时,MCH概念框架可以帮助企业了解其经营生产对自然的影响,并探索减轻这种影响的方法途径;支持个人了解自己生活方式的影响,以引导选择潜在的低影响替代方案,对生物多样性保护作出力所能及的贡献。

3.2 发挥政府治理的主导作用

根据CBD的界定,生物多样性主流化以政府层面为主导。推动生物多样性战略层面的主流化,出台实施未来十年国家生物多样性战略与行动计划(National Biodiversity Strategy and Action Plan, NBSAP)是当前最为重要且迫切的行动。立足国情实际科学制定避免、减缓或恢复生物多样性的治理目标,全面布局新时期我国生物多样性保护重大工程,使国家行动目标与全球目标保持一致,真正参与到全球协同行动中。

将生物多样性纳入各级政府和部门发展规划与国土空间规划,参考MCH概念框架,推进生态保护红线、自然保护地等重要生态空间的可持续管理,通过严格保护避免生物多样性丧失。对保护地以外的其他区域,采取基于自然的解决方案(Nature-based Solution, NbS)以及有效的基于区域的保护措施(Other Effective area-based Conservation Measures, OECMs)等生物多样性低影响方案,恢复城镇和农业空间的生物多样性。

将生物多样性纳入农业、林业、渔业、能源等经济部门政策的主流(Whitehorn, 2019)。重视生物多样性价值的评估与转化,推动自然资本核算和研究,开发工具、准则和方法支持政府决策,改进现有政策的执行,开展生物多样性评估并形成报告以指导决策,提升生物多样性保护监管能力,完善生物技术环境安全管理机制,推动公正公平分享利用生物遗传资源及相关传统知识所产生的惠益。

促进生物多样性治理与应对气候变化、粮食安全、乡村振兴等战略的协同增效,全面应对生物多样性丧失、气候变化、环境污染等多重挑战。紧密结合战略规划环境评价和项目环境影响评价等政策工具,完善战略规划及项目实施对生物多样性造成的影响评价标准和机制,从源头上防控生物多样性丧失及生态系统服务功能退化。持续完善充分反映市场供求和资源稀缺程度的估值技术标准,建立生物多样性和生态系统服务综合损益及损害评价标准,为政府决策和执行提供科学依据和技术支撑。

完善生物多样性行政执法监管,确保野生物种的使用、收获和交易的可持续性、安全性和合法性,防范因过度开发、非法市场交易等造成的生物安全风险。建立国家生物多样性信息数据库,打破信息壁垒,构建便捷高效的信息共享平台。设立反映自然资源价值的投资基金,用好生物多样性治理基金,将生物多样性保护成效作为生态保护修复领域资金支持、政府绩效考核、自然资源资产离任审计和责任追究的重要依据,探索实施生物多样性补偿机制。

3.3 联动企业采取共同行动

据统计,全球一半的GDP適度或高度依赖于自然(WEF & PwC,2020),许多商业活动的生产经营通过直接或间接地利用生态系统服务或其供应链创造价值,而企业非科学的生产经营活动会造成生物多样性的破坏。将生物多样性纳入商业决策的主流,是促进经济社会可持续发展的重要基础。制定统一的生物多样性保护行动框架,减轻商业活动造成的生物多样性风险或影响,为采用可持续的管理创造系统和持久的经济激励措施,通过将生物多样性纳入商业决策,把生态环境危害内部化为企业经营,将在生物多样性保护方面发挥重要作用(Herity et al.,2018) 。

企业通过制定内部生物多样性保护行动计划,将生物多样性保护纳入企业决策,评估衡量企业在采购、生产、经营等环节的活动可能对生物多样性产生的影响包括风险和依赖,针对性设定有时限、可量化、可操作的行动目标,采取减缓影响和积极的保护行动,并将评估结果纳入其社会责任报告或以信息披露的形式向社会公开,有助于展示企业对生物多样性保护行动目标的支持和贡献。企业内部的协调管理机制直接关系保护生物多样性的执行能力,尽可能减少与生物多样性和生物安全相关的行动风险,实现在原材料开采、生产、产品供应及使用处置等整个链条的可持续性。

MCH概念框架为企业提供了一种全面考虑总体影响的手段,并支持分析不同层级影响的行动带来的投资回报。在环境影响评价、产品环境认证和环境损害赔偿等制度中考虑项目全产业链、全产品周期的生物多样性和生态系统服务的可能影响,减少企业经济活动的环境外部性,同时确保受损的生物多样性和生态系统服务得到补偿(徐靖等,2022)。

充分发挥金融部门在推动生物多样性友好融资的主流化和减少生物多样性损害的资金流动方面的关键作用,将资金投入到能够带来经济和生态双重效益的生物多样性投资中。持续健全生物多样性财税制度,开发生物多样性信贷、债券、行业基金等市场金融交易机制,拓宽全社会广泛参与生物多样性保护与可持续利用的渠道。

3.4 提高公众意识以促进广泛参与

生物多样性主流化离不开公众的支持参与,《昆蒙框架》行动目标21明確要求确保公众能够及时获取生物多样性相关数据、信息和知识,并要求加强传播,提高认识、教育、监测、研究和知识管理,在个人选择与生物多样性治理的雄心目标之间建立明确的联系,提高公众对人与自然和谐共生美好愿景的认识,激励全社会共同参与行动。

提高公众意识是公众参与的前提,政府或企业关于生物多样性信息的宣传是公众参与的必要条件。开展生物多样性保护相关法律法规、科学知识、典型案例、重大项目成果等宣传普及,定期发布生物多样性状况公报,保障公众知情权,发挥公众的监督作用。拓宽生物多样性保护宣传渠道,让生物多样性保护以科技、网络、艺术等贴近生活的方式进入公众生活,传达新理念新知识,提高民众的参与度。建立公众参与生物多样性保护的制度,使公众和社会团体通过规范化的程序表达意见,为生物多样性保护与可持续利用重大决策贡献力量。

将意识付诸行动,践行绿色低碳的生活方式是公众参与的核心。MCH概念框架为公众建立生物多样性友好的生活方式提供了直观的选择,避免高影响的消费行为和对回收的依赖,因为回收并没有完全关闭产品生命周期的循环(Sandin & Peters,2018)。以公众对生物多样性保护的正向支持行动带动企业在生产经营方面的变革转型,并推动将公众绿色低碳的生活方式转化为生物多样性和气候减缓改善的实际效益。

新冠疫情在全球的大流行向人类发出警示,生态和生物安全关系人类福祉,正确处理人与自然的关系,将生物多样性纳入各级政府和部门的决策主流意义重大。《昆蒙框架》的确立,为生物多样性主流化提供了雄心且务实的行动目标,MCH概念框架为支持将生物多样性纳入主流提供了一个系统的可供各类行为体共同使用的行动框架。围绕避免-减缓-恢复-抵消生物多样性影响四个层级,我国也采取了推进主流化的诸多行动,但仍面临认识不足、财政资源短缺、技术方法有限等多方面挑战。生物多样性主流化是实现《昆蒙框架》2030年和2050年愿景目标的关键,各级政府和部门、企业、公众全面参与到生物多样性治理行动中来仍存在诸多限制性因素,亟须建立有效的保障机制为《昆蒙框架》执行提供有力的政策保障,完善生物多样性法规、政策、规划、技术体系,突破在财政资源、认知、分散决策等多方面的障碍,调动整个政府和全社会的资源力量共同行动、通力合作,推动我国生物多样性走上恢复之路,通向人与自然和谐共生的美好未来。

参考文献:

ALBRECHT A, SCHUMACHER J, WENDE W, et al., 2014. The German impact-mitigation regulation — A model for the EUs no-net-loss strategy and biodiversity offsets? [J]. Environ Policy Law, 44(3): 317-325.

APOSTOLOPOULOU E, ADAMS WM, 2019. Cutting nature to fit: Urbanization, neoliberalism and biodiversity offsetting in England [J]. Geoforum, 98: 214-225.

BISHT IS, RANA JC, YADAW R, et al., 2020. Mainstreaming agricultural biodiversity in traditional production landscapes for sustainable development: The Indian scenario [J]. Sustainability, 12(24): 10690.

CBD (Convention on Biological Diversity), 2010. The strategic plan for biodiversity 2011-2020 and the Aichi Biodiversity Targets [R]. Nagoya, Japan: CBD.

CBD (Convention on Biological Diversity), 2016. The Cancun declaration on mainstreaming the sustainable use and conservation of biodiversity for well-being [R]. Cancun, Mexico: CBD.

CBD (Convention on Biological Diversity), 2018. Mainstreaming of biodiversity in the energy and mining, infrastructure, manufacturing and processing sectors [R]. Sharm El-Sheikh, Egypt: CBD.

CBD (Convention on Biological Diversity), 2022. Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework [R]. Montreal: CBD.

DAMIENS FLORENCE LP, PORTER L, GORDON A, 2020. The politics of biodiversity offsetting across time and institutional scales [J]. Nat Sustain, 4(2): 170-179.

DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs), 2014. Review of biodiversity offsetting in Germany [R]. London: DEFRA.

DROSTE N, ALKAN OJ, HANSON H, et al., 2022. A global overview of biodiversity offsetting governance [J]. J Environ Manag, 316: 1-15.

GAO JX, XUE DY, MA KP, 2018. Chinas biodiversity: A country study[M]. Beijing China Environmental Publishing Group: 530. [高吉喜, 薛达元, 马克平, 2018. 中国生物多样性国情研究 [M]. 北京: 中国环境出版集团: 530.]

GEF (Global Environment Facility), UNEP (UN Environment Programme), 2007. Mainstreaming biodiversity into sectoral and cross-sectoral strategies [R]. Plans and Programmes. Module B-3 Version 1.

HERITY J, MELANSON R, RICHARDS T, et al., 2018. Global business practices for mainstreaming biodiversity [J]. Biodivers, 19(3/4): 20.

HUG J, BISTHOVEN LJD, MUSHIETE M, et al., 2020. EIA-driven biodiversity mainstreaming in development cooperation: Confronting expectations and practice in the DR Congo [J]. Environ Sci Policy, 104: 107-120.

HUNTLEY BJ, REDFORD KH, 2014. Mainstreaming biodiversity in practice: A STAP advisory document[R]. Washington, DC: Global Environment Facility.

HUNTLEY BJ, 2014. Good news from the South: Biodiversity mainstreaming — A paradigm shift in conservation? [J]. S Afr J Sci, 110(9/10): 1-4.

KARLSSON-VINKHUYZEN S, BOELEE E, COOLS J, et al., 2018. Identifying barriers and levers of biodiversity mainstreaming in four cases of transnational governance of land and water [J]. Environ Sci Policy, 85: 132-140.

LECLRE D, OBERSTEINER M, BARRETT M, et al., 2020. Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy [J]. Nature, 585: 551-556.

MILNER-GULLAND EJ, ADDISON P, ARLIDGE WILLIAM NS, et al., 2021. Four Steps for the Earth: mainstreaming the post-2020 global biodiversity framework[J]. One Earth, 4(1): 75-87.

WHITEHORN PR, NAVARRO LM, MATTHIAS S, et al., 2019. Mainstreaming biodiversity: A review of national strategies[J]. Biol Conserv, 235: 157-163.

SANDIN G, PETERS GM, 2018. Environmental impact of textile reuse and recycling — A review [J]. J Clean Prod, 184: 353-365.

SULLIVAN S, HANNIS M, 2015. Nets and frames, losses and gains: value struggles in engagements with biodiversity offsetting policy in england [J]. Ecosyst Serv, 15: 162-173.

The State Council Information Office of the Peoples Republic of China, 2021. White Paper on Biodiversity Conservation [EB/OL]. Beijing.[中华人民共和国国务院新闻办公室, 2021. 中国生物多样性保护白皮书 [EB/OL]. 北京]. http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/44689/47139/index.htm.

UN (United Nations), 2015. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development [R]. New York: UN, 2015.

WEF (World Economic Forum), PwC (Price waterhouse Coopers), 2020. Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy [R]. Davos, Switzerland: WEF and PwC.

WILSON O, 2023. Putting nature centre stage? The challenges of ‘mainstreaming’ biodiversity in the planning process [J]. J Environ Plan Manag, 66(3): 549-571.

XU J, WANG JZ, LI JS, 2022. Progress, approaches and suggestions of business participation in biodiversity mainstreaming[J]. Biodivers Sci, 30(11): 22078.[徐靖, 王金洲, 李俊生, 2022. 商業界参与生物多样性主流化的进展、路径与建议 [J]. 生物多样性, 30(11): 22078.]

XUE DY, 2020. Chinese wisdom in global biodiversity conservation[J]. Econom Guide Sustain Dev, 10: 25-28.[薛达元, 2020. 全球生物多样性保护中的中国智慧 [J]. 可持续发展经济导刊, 10: 25-28.]

ZHANG FC, LIU WH, LI JS, 2015. China biodiversity mainstream status and countermeasures[J]. J Environ Sustain Dev, 40(2): 13-18.[张风春, 刘文慧, 李俊生, 2015. 中国生物多样性主流化现状与对策 [J]. 环境与可持续发展, 40(2): 13-18.]