清热活血排石汤治疗湿热瘀滞型输尿管结石的临床观察

2023-09-20周雅燕杨小红

周雅燕, 杨小红

(1.广州中医药大学第一临床医学院,广东广州 510405;2.广州中医药大学第一附属医院,广东广州 510405)

输尿管结石可归属于中医“石淋”范畴。《诸病源候论·石淋候》曰:“石淋者,淋而出石也。肾主水,水结则化为石,故肾客砂石”[4]。首次提出“石淋”以小便中含有砂石为主症。《金匮要略·心典》曰:“淋病有数证:小便如粟壮者,即后世所谓石淋是也”[5]。华佗《中藏经》中所言“沙淋者,脐腹中隐痛,小便难,其痛不可忍,须萸从小便下如砂石之类”[6]以及《诸病源候论·石淋候》中所言“石淋者……其病之状,小便则茎里痛,尿不能卒出,痛引少腹,膀胱里急,沙石从小便道出,甚者塞痛合闷绝”[4]均详细描述了泌尿系结石发作时的症状。《金匮翼》曰:“初则热淋、血淋,久则煎水液,稠浊如沙如石也。”[7]指出热淋、血淋长期不愈,可转化为石淋。《中藏经》云:“虚伤真气,邪热渐深,又如水煮盐,火大水少,盐渐成石之类。”[6]据此,后世医家认为结石的形成,其病位在肾与膀胱,与肝、脾、肺有关,其临床表现为肾虚、湿热、气滞、血瘀等多个方面,故治疗上应益肾清热以治其本,利水通淋以治其标。本课题组杨小红教授结合岭南人的体质特点和石淋的病因病机,多年来运用自拟的清热活血排石汤治疗石淋患者,取得良好的临床疗效。基于此,本研究采用随机对照方法,进一步观察清热活血排石汤治疗湿热瘀滞型石淋患者的临床疗效,现将研究结果报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象与分组选取2021年10月至2022年10 月在广州中医药大学第一附属医院肾病科及泌尿外科门诊就诊并明确诊断为湿热瘀滞型输尿管结石患者,共66 例。根据就诊先后顺序,采用随机数字表法将患者随机分为对照组和治疗组,每组各33例。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照《中国泌尿外科疾病诊断治疗指南(2014版)》[2]、《尿石症中西医结合诊疗规范(试行)》[8]相关内容制定输尿管结石的诊断标准:①腰腹部绞痛或向下腹部、会阴部放射性疼痛,伴肉眼或镜下血尿,或仅有腰腹部钝痛等;②体征:肾区叩击痛,输尿管移行区压痛;③超声检查、腹部平片、尿路CT 扫描、静脉尿路造影等发现输尿管结石影像;④镜下尿红细胞数增多。

1.2.2 中医辨证标准 根据2002年版《中药新药临床研究指导原则(试行)》[9]、《中医病证诊断疗效标准》[10]及《尿石症中西医结合诊疗规范(试行)》[8]中“石淋”的证候,拟定湿热瘀滞证的辨证标准:(1)主症:①腰腹部痉挛性痛,或下腹部、会阴部放射性疼痛;②小便涩痛;③尿中带血;④尿频、尿急。(2)次症:①恶心呕吐;②小腹坠胀;③小便浑浊;④大便不畅。(3)舌脉象:舌质暗、暗紫或有瘀斑,舌苔黄腻,脉弦数或涩。具备任意一项主症,任意一项次症,并有舌脉改变,即可辨证为湿热瘀滞证。

1.3 纳入标准①符合输尿管结石诊断标准,且为单侧单发的初发结石,结石直径≤0.8 cm;②结石形态规整,表面光滑;③符合湿热瘀滞证的中医辨证标准;④结石远端无输尿管畸形、狭窄、梗阻及粘连等;⑤肾功能无明显异常,尤其患侧,肾积水程度在中度及以下;⑥结石停留不超过2周;⑦年龄18 ~70 岁,性别不限;⑧在了解知情的基础上自愿受试,且在近1周内未服用过与治疗相关的药物。

1.4 排除标准①年龄在18 岁以下或70 岁以上的患者;②妊娠期或哺乳期妇女;③严重尿路感染、严重肾功能不全和重度肾积水的患者;④病理诊断怀疑恶变或重度异型増生的患者;⑤影像学检查提示多发结石或结石以下输尿管有畸形、粘连、狭窄、梗阻的患者;⑥经其他排石法治疗后,结石仍停留且时间超过2周的患者;⑦合并有其他系统严重疾病,可能影响其生存的患者;⑧过敏体质及对本研究所用药物过敏的患者;⑨患有精神性疾病或智力低下,不能配合治疗的患者。

1.5 脱落和剔除标准①治疗期间未按医嘱规定服药的患者;②治疗过程中出现各种严重不良反应,或有特殊病变,不适合继续接受治疗或自动停药的患者;③未按规定时间进行随访,或资料不全,影响疗效判定的患者。

2016年河北省城镇居民的可支配收入为28 249元,2017年为30 548元;农村居民人均可支配收入2016年为11 919元,2017年为12 881元。2016年城镇居民人均消费支出19 106元,2017年为20 600元;2016年农村居民人均消费支出9 798元,2017年为10 536元。由统计数字可以看到,城乡居民年收入虽然增长较快,但是农村居民收入增长幅度小于城镇居民,且不同地域农村居民收入差距较大[2]。截至2017年底,河北省依然有39个国家级贫困县,195.67万人享受居民最低生活保障,其中,农村居民160.2万人,占81.87%,反映出城乡收入差距较大的现实问题。

1.6 治疗方法

1.6.1 常规治疗 2 组患者均给予泌尿结石的常规治疗,包括:①嘱患者饮食上忌辛辣,限制高钙、高草酸食物,忌高蛋白、高脂肪和高糖食物;对于高尿酸患者,还应忌高嘌呤食物。②多饮水。③适当做跳跃运动。④血常规或尿常规有感染征象时以左氧氟沙星片控制感染。⑤治疗期间,若出现剧烈疼痛,给予服用消旋山莨菪碱片对症处理。

1.6.2 对照组 给予通淋排石合剂治疗。用法:通淋排石合剂(广州中医药大学第一附属医院院内中药复方制剂,批准文号:粤药制字Z20 071229;主要成分为广金钱草、车前草、姜厚朴、玉米须、牛膝等),口服,每次50 mL,兑开水200 mL 稀释后服用,早晚各1次,疗程为2周。

1.6.3 治疗组 给予清热活血排石汤加减治疗。方药组成:鸡内金15 g,海金沙15 g,金钱草30 g,牡丹皮15 g,瞿麦15 g,滑石30 g,车前草20 g,醋延胡索30 g,五灵脂10 g,蒲黄15 g,黄芪30 g,当归15 g,白芍10 g。湿热明显者,加黄柏10 g,石韦20 g;瘀血明显者,加醋三棱10 g,醋莪术10 g;气滞明显者,加木香10 g,厚朴15 g;尿血明显者,加小蓟20 g。上述中药均由广州中医药大学第一附属医院中药房提供。每日1 剂,煎煮2 次,每次煎取250 mL,分2 次于饭后温服,疗程为2周。

1.7 观察指标及疗效评价

1.7.1 临床疗效评价 参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[9]和《中医病证诊断疗效标准》[10]拟定疗效评价标准。治愈:结石排出,临床症状和体征消失,复查泌尿系CT、B 超显示结石或积水消失。有效:复查泌尿系CT、B 超,结石位置明显下移;或位置没有改变,但肾积水已经明显减少或消失;或结石缩小,出现溶碎现象。无效:复查泌尿系CT、B 超,结石未排出且位置无移动,肾积水未见明显变化、甚至加重,或肾功能较治疗前损伤更严重,自觉症状无明显缓解。总有效率=(治愈例数+有效例数)/总病例数×100%。

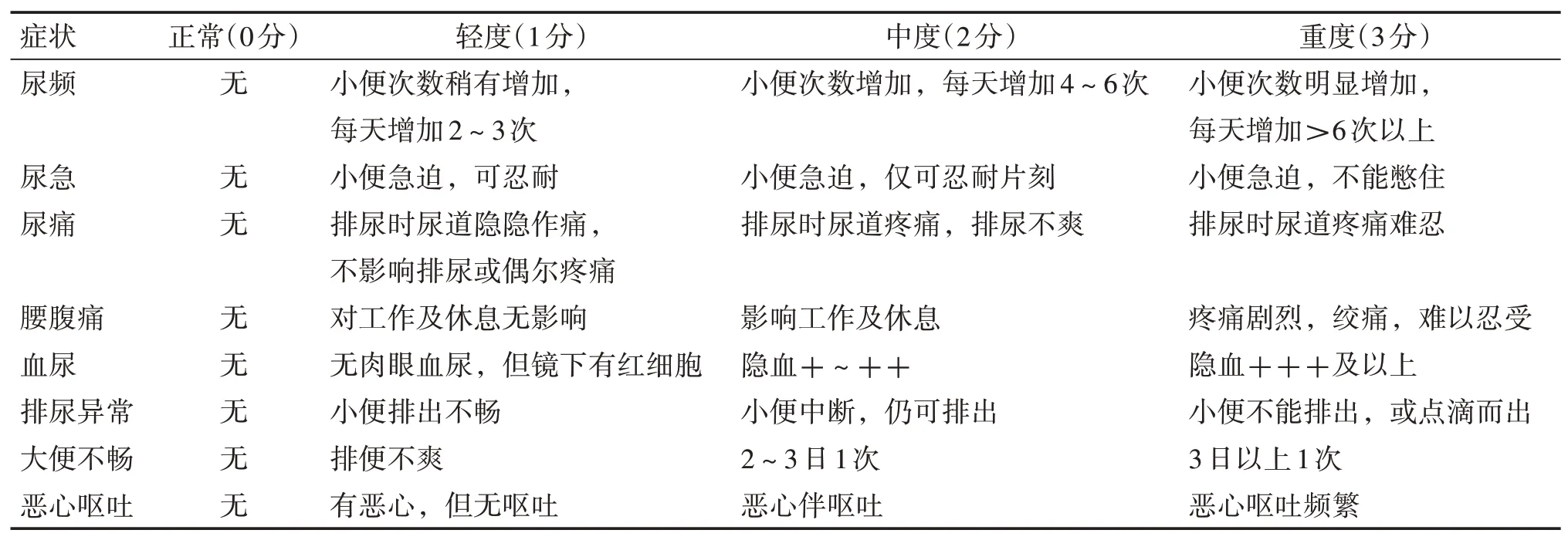

1.7.2 中医证候评分 参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[9]制定中医证候评分量表,将尿频、尿急、尿痛、腰腹痛、血尿、排尿异常、大便不畅、恶心呕吐等证候分无、轻度、中度、重度4 级,分别计为0、1、2、3 分,舌脉象不计分。具体评分标准见表1。观察2 组患者治疗前后中医证候积分的变化情况。

表1 石淋的中医证候评分量表Table 1 TCM syndrome scoring scale for urolithiasis

1.7.3 安全性评价 观察2 组患者治疗过程中胃脘不适、腹泻、下肢水肿等不良反应发生情况,以评价2组治疗方案的安全性。

1.8 统计方法应用SPSS 22.0统计软件进行数据的统计分析。计量资料以均数± 标准差(±s)表示,组内治疗前后比较采用配对样本t检验,组间比较采用两独立样本t检验;计数资料用率或构成比表示,组间比较采用χ2检验或Fisher 精确检验。均采用双侧检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2 组患者脱落情况及基线资料比较研究过程中,共有3例患者因各种原因未能按照课题设计进行治疗和随访而脱落,最终共有63 例患者符合要求纳入统计分析,其中,治疗组31 例,对照组32 例。治疗组31 例患者中,男16 例,女15 例;平均年龄(44.84±10.68)岁;平均结石直径(4.29 ±1.40)mm;结石位置:输尿管上段6 例,输尿管中段10 例,输尿管下段15 例;肾积水程度:无积水14 例,轻度积水10 例,中度积水7 例。对照组32例患者中,男18例,女14例;平均年龄(43.91±12.35)岁;平均结石直径(4.34±1.36)mm;结石位置:输尿管上段7 例,输尿管中段12 例,输尿管下段13 例;肾积水程度:无积水13 例,轻度积水11例,中度积水8例。2组患者的性别、年龄、结石直径、结石位置、肾积水程度等基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2.2 2组患者临床疗效比较表2结果显示:治疗2 周后,治疗组的总有效率为93.55%(29/31),对照组为78.13%(25/32),组间比较,治疗组的疗效明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 2组湿热瘀滞型输尿管结石患者临床疗效比较Table 2 Comparison of clinical efficacy between the two groups of patients with ureteral calculi of damp-heat and blood stasis with qi stagnation type[例(%)]

2.3 2组患者治疗前后中医证候积分比较表3结果显示:治疗前,2 组患者的中医证候积分比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗后,2 组患者的中医证候积分均较治疗前明显降低(P<0.05),且治疗组的降低作用明显优于对照组,组间治疗后及差值比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。2.4 安全性评价治疗组在服药第1 周出现2 例腹泻患者,对照组在服药第2周出现1例腹泻和1例下肢水肿患者,其余均未出现不良反应。

表3 2组湿热瘀滞型输尿管结石患者治疗前后中医证候积分比较Table 3 Comparison of TCM syndrome scores between the two groups of patients with ureteral calculi of dampheat and blood stasis with qi stagnation type before and after treatment(±s,分)

注:①P<0.05,与治疗前比较;②P<0.05,与对照组比较

?

3 讨论

近年来,随着中医对输尿管结石研究的不断深入,中医药在排石、止痛方面的治疗优势日益突显。中西医结合治疗输尿管结石可以有效减轻患者经济负担、减少并发症发生,并且能提高排石、溶石成功率,减轻患者的痛苦,提高患者的生活质量等。《证治准绳》云:“膀胱为水脏,热甚则生湿,湿生则水液浑,凝结而为淋。心主血,气通小肠,热甚则搏于血脉,血得热则流行入胞中,过食膏粱厚味,脾受积食之气,积湿生热,传入膀胱亦致为淋。湿热蕴结下焦,尿液受其煎熬,日积月累结为砂石,成为石淋。”[11]后世医家将其病机归纳为以下三点:①湿热蕴蒸,煎液成石:由于脾、肾不足,膀胱气化失司,导致水液代谢异常,聚而生湿,郁久化热,湿热蕴蒸,尿液煎熬浓缩而成砂石。②砂石内结,阻碍气血:由于砂石乃有形之邪,必将阻碍气血运行,导致气机郁滞,瘀血内停,“不通则痛”,从而表现为排便不爽,腰腹部剧烈疼痛。③脉络受损,耗血伤阴:随着砂石增大,输尿管的痉挛与狭窄,可导致脉络损伤,血不循经,溢出脉外而出现血尿。由于结石形成时间较长,症状反复发作,久则暗耗阴血,“血为气之母”,最终导致气血不足[12]。

通淋排石合剂是广州中医药大学第一附属医院院内中药复方制剂,主要成分为广金钱草、车前草、姜厚朴、玉米须、牛膝等,具有清利湿热、利水通淋的作用,用于治疗泌尿系结石,临床疗效确切,故本研究选用其作为对照药。

清热活血排石汤为本课题组杨小红教授经验方,由鸡内金、海金沙、金钱草、牡丹皮、瞿麦、滑石、车前草、醋延胡索、五灵脂、蒲黄、黄芪、当归、白芍等中药组成。方中的金钱草清利湿热,通淋消肿,善消结石,尤其对石淋效果显著;海金沙清热解毒,利水通淋,善清小肠、膀胱湿热,为治诸淋涩痛之要药,因其清热解毒之效强,可兼治尿路感染;鸡内金入膀胱经,软坚化石作用较强,同时又入脾胃,健脾消积,改善患者饮食不佳状况。车前草合滑石,能通利水道,清除膀胱内积热,治疗因湿热引起的小便疼痛,以利于排石;牡丹皮清热凉血、活血化瘀,善除水中之火。《名医别录》中记载瞿麦有“养肾气,逐膀胱邪逆”[13]之功,石淋患者多有小便不畅之症,瞿麦可起祛邪安正利尿之效;延胡索辛散温通,既能行血中之气,又可行气中之血,起活血散瘀、理气止痛之效。五灵脂与蒲黄合用取自失笑散,二者相须为用,为化瘀散结止痛的常用组合;其中,五灵脂苦咸甘温,入肝经血分,功擅通利血脉,散瘀止痛;蒲黄甘平,行血消瘀,炒用并能止血。黄芪扶正固本,行气利水消肿;白芍柔肝止痛,养血滋阴,可防止利尿伤阴,久病伤正;当归温通,为行气活血要药,功擅活血调经,行气止痛,当归配伍白芍补肝血助肝用[14]。诸药合用,共奏清热解毒、利水通淋、排石止痛、行气化瘀、养血止血功效,全方清中兼补,利湿而不伤阴,化瘀而不伤正,既能有效促进溶石排石,而且对结石引起的疼痛、血尿、尿路感染有很好的改善作用。

本研究结果显示,治疗2周后,治疗组的总有效率为93.55%(29/31),对照组为78.13%(25/32),组间比较,治疗组的疗效明显优于对照组,且治疗组在降低中医证候积分方面明显优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);同时,在治疗过程中,2 组患者均无明显不良反应发生。上述结果表明清热活血排石汤治疗湿热瘀滞型石淋患者疗效确切,可有效促进溶石、排石,减少肾积水,改善患者临床症状,提高患者生活质量,且无明显不良反应,具有较高的安全性,值得临床进一步推广应用。