高原地区与平原地区自发性纵隔气肿患者对比分析

2023-09-18韩祥磊杨洪斌刘俊琦倪铮铮陶新路何智杰

陶 正,韩祥磊,杨洪斌,骆 维,刘俊琦,倪铮铮,尤 琦,张 岩,陶新路,何智杰,徐 东*

1皖南医学院第一附属医院胸外科,2放射科,安徽 芜湖 241000;3山南市人民医院综合外科,西藏 山南 856004

纵隔气肿,即纵隔内存在空气的现象。最早由法国科学家Laennec 报道[1-2],在遭遇车祸伤的4 岁儿童体内发现了纵隔气肿。按照有无明确发病原因,分为继发性纵隔气肿及自发性纵隔气肿。大部分继发性纵隔气肿,有因可循,治疗相对流程化。而自发性纵隔气肿则是无明确病因导致纵隔内出现游离气体,最早由Hamman[3]提出。既往关于纵隔气肿的研究报道多关注原发性与继发性的对比,尤其是影像学、症状学及处理策略等方面。本研究发现,高原地区(西藏山南地区,平均海拔3 700 米)与平原地区(安徽芜湖地区,平均海拔10米)的自发性纵隔气肿在症状及治疗周期等方面存在一些差异性。收集2019 年7 月—2022 年6 月两地医院收治的自发性纵隔气肿患者60例,回顾性分析两地患者的临床特点,探究海拔对自发性纵隔气肿的影响,并报道如下。

1 对象和方法

1.1 对象

纳入皖南医学院第一附属医院胸外科及西藏自治区山南市人民医院综合外科2019 年7 月—2022 年6 月住院治疗的自发性纵隔气肿患者,共计60例。西藏山南地区,平均海拔3 700米,属于高原地区,入组25 例。安徽芜湖地区,平均海拔10 米,属于平原地区,入组35例。

纳入标准:具有自发性纵隔气肿的症状及体征,包含胸痛、胸闷(呼吸困难)、颈部皮下气肿及发热等;年龄>14岁;胸片或CT检查提示纵隔内存在积气;无其他明确病因导致的纵隔内脏器损伤。

排除标准:胸部外伤、纵隔产气细菌感染、食管破裂、气管破裂、医源性操作因素等导致的纵隔气肿。

1.2 方法

收集高原与平原地区自发性纵隔气肿患者基本资料:性别、年龄、吸烟史、实验室检查、发病诱因、临床表现、治疗方案、预后等。考虑到患者如存在基础性肺疾病及肺部以外基础疾病,对发病、治疗过程及预后可能存在关联性,也纳入研究中。基础性肺疾病包括哮喘、肺部感染、肺心病、间质性肺疾病;肺部以外基础疾病包括高血压、糖尿病、脑梗塞、冠心病。

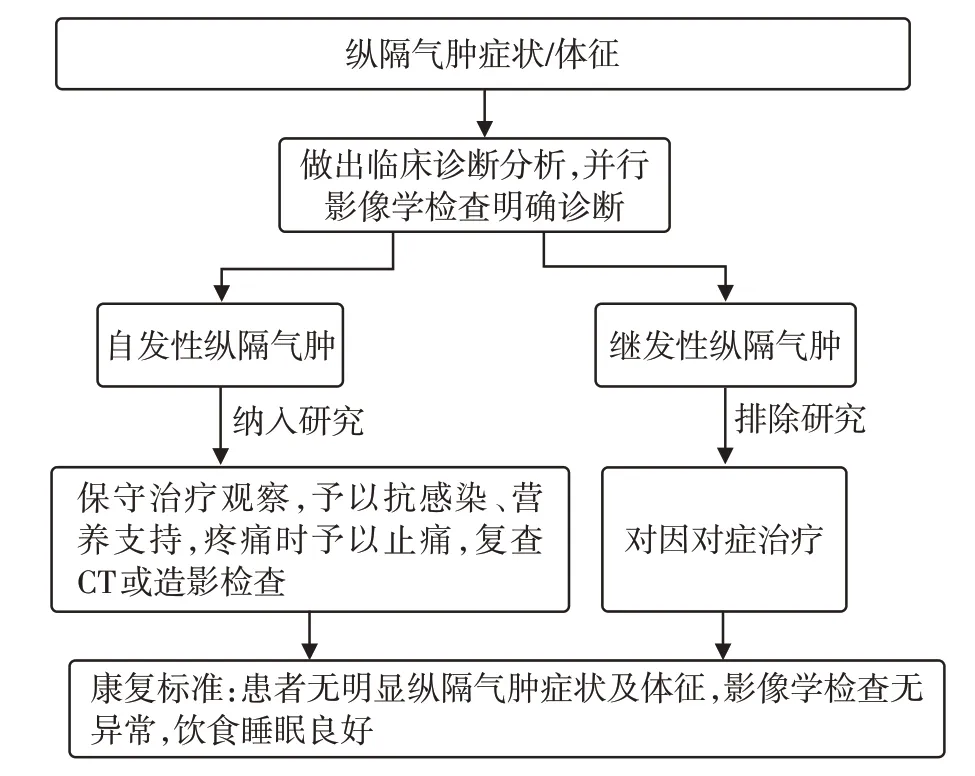

纵隔气肿来院就诊处理流程如图1 所示,依据症状体征做出临床诊断分析,并行影像学检查明确诊断。如为继发性纵隔气肿,则排除研究,如为自发性纵隔气肿,则纳入研究。两组患者均采用相同的治疗方案,经保守治疗后康复。

图1 纵隔气肿就诊处理流程

1.3 统计学方法

采用SPSS 24.0 统计软件进行数据分析。正态分布的计量资料采用均数±标准差()表示,两组间比较采用t检验;非正态分布的计量资料用中位数(四分位数)[M(P25,P75)]表示,两组间比较采用Mann-WhitneyU检验。计数资料用频数或百分率表示,两组间比较采用卡方检验或Fisher精确概率检验(n<40或T<1);折线图采用GraphPad Prism 7.0 软件绘制。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者一般资料

自发性纵隔气肿患者,高原组25 例,平原组35 例。其中高原地区与平原地区总人口相差近十倍,同样选取2 家当地就诊人数最多及等级规模最大的医院进行抽样比较,高原地区的发病率高于平原地区,差异有统计学意义(P<0.05,表1)。在性别、年龄、吸烟史、基础性肺疾病等方面,两组差异均无统计学意义(P>0.05,表1)。两组患者均无肺部以外基础疾病。值得注意的是,两组患病群体主要在20 岁左右,自发性纵隔气肿高发于青少年,与自发性气胸类似。

2.2 两组患者各检查指标比较

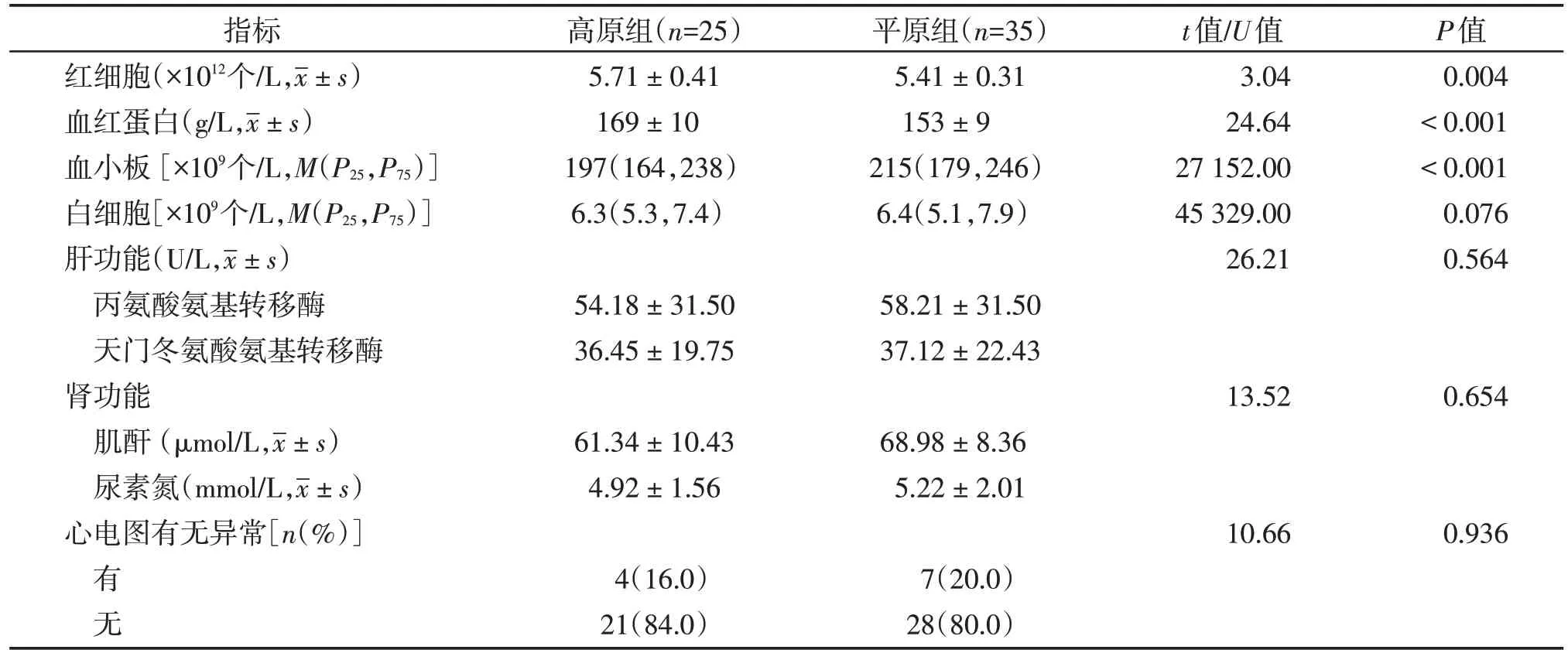

对比高原组与平原组患者的生化及心电图指标。白细胞、肝功能、肾功能、心电图等,两组差异均无统计学意义(P>0.05,表2);高原组红细胞及血红蛋白明显高于平原组,高原组血小板低于平原组(P<0.05,表2)。

表2 高原组和平原组患者检查指标对比

2.3 患者症状体征、治疗情况及预后

对60例患者症状体征、治疗情况及预后进行统计分析,发现发热、咳嗽、胸痛、胸闷(呼吸困难)及皮下气肿是两地共有的临床症状及体征。其中,高原组皮下气肿及胸闷(呼吸困难)病例的比例明显高于平原组(P<0.05,表3),两组其他症状差异无统计学意义(P>0.05,表3)。采用保守治疗的两组患者症状持续时间存在差异,高原组患者纵隔气肿症状存在时间、治疗周期、住院天数均更长(P<0.05,表3,图2)。

图2 高原组与平原组症状持续时间比较

3 讨论

关于高原地区,大部分人的认知停留在海拔高、大气压低、空气中含氧量少,可以引起人体生理改变。具体哪些改变,是一个值得临床探究的问题。高原低氧环境会诱发人体产生一系列代偿反应。其中血液系统较为明显,红细胞增多,弥补高原低氧不足的缺陷[4]。此外,高海拔需要的麻醉剂量更少[5]。笔者在高原地区工作时,发现高原地区纵隔气肿发病率更高,临床症状体征更加明显,症状或体征持续时间更久,住院时间更长。近些年,健康需求逐步增强,检查治疗手段及设备日新月异的更新,纵隔气肿更容易在早期被诊断,近几年医院就诊的纵隔气肿病例数有所提升。

目前关于自发性纵隔气肿的病因尚不明确,其病理生理学机制的研究中,最被认可和接受的学说是Macklin 效应[6]:肺泡内压力改变,气体沿着结缔组织和血管鞘逸出到肺间质,随着压力差,再由肺间质从支气管鞘或血管鞘流向纵隔,出现纵隔气肿;若纵隔内压力升高,气体可蔓延至颈部和躯干皮下组织区域形成皮下气肿,另外气体可进入胸腔形成气胸。依照上述学说,能引起肺泡内压力增高或肺泡结构破坏的因素均有可能导致纵隔气肿的发生发展,如肺气肿、严重咳嗽、肺纤维化和细支气管炎症感染等。高原地区气压低、含氧量低,机体代偿性的呼吸加深加快,需要吸收更多的氧气以增加肺通气量,过度通气会导致肺泡压增大,甚至有肺泡破裂的风险[7]。另外两种纵隔气肿产生的机制:①产气微生物感染纵隔区域,产生气体;②皮肤、食管及支气管黏膜屏障破裂,外界空气进入纵隔[8-9]。高原地区气候干燥,对肺泡表面活性物质含量是否存在影响,需要进一步实验验证。

纵隔气肿的临床症状主要取决于空气在纵隔的部位、体积、气体形成的速度及对心肺循环产生影响的程度[10]。本研究中,患者出现的症状有咳嗽、胸痛、发热、胸闷(呼吸困难)、皮下气肿。文献报道纵隔气肿最常见的症状是胸痛、皮下气肿及呼吸困难,被称为三联症。典型体征是颈部及胸部皮下气肿,触诊皮肤有握雪感[11]。但是,气胸或腹部肠管破裂或颈部食管黏膜破裂时也可以出现皮下气肿[12]。所以纵隔气肿的临床表现往往缺乏特异性,需要辅助检查来确诊及鉴别诊断。胸部X 线检查可以观察到纵隔变宽及纵隔内不规则长条形透亮影,向下可蔓延至心脏大血管,向上可蔓延至颈根部甚至颏下。但是X 线缺乏敏感性,如纵隔气肿量不多时有30%的漏诊率[13]。因此,临床多会选择密度及分辨率好、组织无重叠的高分辩CT进行诊断,灵敏度和特异度较高[11]。控制原发疾病是治疗纵隔气肿的核心[14]。本研究的自发性纵隔气肿患者,无明确致病因素,多发生于年轻患者,具有自限性,治疗方面只要对症处理,大部分预后良好,鲜有严重并发症产生,与文献报道相仿[15-17]。

本研究将高原地区发生的纵隔气肿与平原地区进行对比,分析两者的差异,试图探寻高原环境对纵隔气肿发病的影响,为医疗条件相对差的高原边疆地区在治疗纵隔气肿方面提供诊疗依据。然而研究仍有一些不足之处:本研究样本量较少;高原地区纵隔气肿愈合周期更久,住院周期更长,是否与两地医疗水平存在一定差异有关;此外,该研究为回顾性分析,两地的治疗理念策略无法像前瞻性研究一样有统一的流程化管理与监测。