提升国际化管理应用型课程的“中国表达”

2023-09-15周观琪

周观琪

国际化管理应用型课程是在国际情境中探讨管理学理论及实践的课程。在全球化背景下,我国经济管理类专业普遍开设该类课程,如《国际市场营销》等。这类课程的培养目标不仅在于让学生通晓管理理论,深谙中国实践,学习商务技能,具备批判思维,更要引导学生在未来参与跨国商业活动时维护国家核心利益、捍卫国家政治经济安全,并树立强大的国家核心利益底线思维和牢固的国家经济安全红线意识。要实现这一培养目标,需要在教学中引导学生构建双重认知,即对中国国家核心政治和经济利益的清晰认知,以及对中国商业管理实践底层逻辑的全面认知。这个双重认知的构建过程就是师生共同探索、思考、生成、提升“中国表达”的渐进过程。

同时,提升“中国表达”是教学语境中师生共同构建有中国特色管理学话语和学科体系的过程。在中国改革开放的进程中,市场和企业一方面以西方传统管理理论指导实践,另一方面也在“摸着石头过河”,探索出大量有中国特色的管理实践。这些宝贵实践亟待被系统化提炼、归纳,构成“中国表达”的基础,并形成对中国商业实践更具适用性和针对性的理论,从而为中国和其他共性市场在未来经济发展过程中提供更有价值的指导。因此,在中国深度融入全球化的今天,非常有必要提升国际化管理应用型课程的“中国表达”,构建有中国特色的管理学话语和学科体系。这个过程涉及合理性、必要性和可行性三个层面,即是什么、为什么和怎么做三个问题,转化为具体的探讨问题为:第一,国际化管理应用型课程的中国表达要表达什么;第二,为什么必须要塑造和提升该类课程的中国表达;第三,如何提升该类课程的中国表达。

一、国际化管理应用型课程中“中国表达”的内涵

一是表达中国当代实践中大量呈现的“中国元素”。中国社会集合了第一世界、第二世界、第三世界的社会特性,(1)Martin King Whyte,“Paradox of China’s Economic Boom”,The Annual Review of Sociology,no.35,2009,pp.371~392.同时有深厚历史文化积淀和鲜明的社会主义市场经济特征。管理行为的中国实践集合了多样性和复杂性,且融入中国传统历史智慧,存在显著的中国特征,这就需要应用型课程有明确、清晰、自信的中国表达。特别是在国际化管理应用型课程中,需要大量的案例来解读理论、引发思考,并从中提炼共性和规则,甚至形成新的理论和模式。如果教学内容中缺乏中国表达,那么这类课程话语体系就不够完整,也不具备“国际化”代表性。因此,国际化管理应用型课程应明确、强化表达中国实践、中国经验和中国模式等中国元素。

二是表达在实践中摸索出的“中国答案”。改革开放以来,中国企业和市场摸索出了大量有中国特色的“中国经验”和“中国教训”。这些管理实践是在管理学普遍性理论的基础上,融入中国政治体制、经济发展、历史传统和社会文化的“中国答案”,是在管理学的“普遍性”和“属地性”之间,在管理理论的“理论普适”和“本土针对”之间找到的一个“中国模式”平衡点。这些“中国答案”的梳理总结可以为后续中国和其他共性经济体在经济社会发展进程中提供极有价值的指导和借鉴,需要在应用型课程中通过“中国表达”进行传递。

三是表达经过提炼、有中国特色的管理学话语和学科体系。管理学话语体系的表达更多是理论层面的梳理,而中国元素的积累则更多是实践层面的总结,两者的有效结合就成为构建有中国特色管理学体系的坚实基础。从研究层面来看,已有不少研究从纯粹原创、开发本土量表或适当修正西方理论的角度,开展中国管理学与西方管理学异同的研究,以及中国特色管理学历史演进和未来发展的研究。(2)王永贵:《深入贯彻落实习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话精神,加快构建中国特色管理学体系》,《管理世界》2021年第6期。但现有研究存在理论研究与实践脱节,过度追求研究规范化而忽略管理实践背后的中国逻辑和规律,思考深度不够,为了实证而实证等多种问题。(3)张佳良,刘军:《本土管理理论探索10年征程评述——来自〈管理学报〉2008~2018年438篇论文的文本分析》,《管理学报》2018年第12期。因此,在教学中,师生有必要采用更多样的视角观察现有研究,突出问题导向深入探讨,并从课程研究的角度出发,尝试推演、总结并表达具有中国特色的管理学话语体系和学科体系。

二、提升国际化管理应用型课程“中国表达”的必要性

(一)是实现课程培养目标的必然要求

抽象而言,国际化管理应用型课程聚焦培养学生的“中国心”和“世界眼”,打造中华根基和世界情怀,这需要课程中自信的中国表达来实现。具体来看,国际化管理应用型课程要通过知识、能力和素质培养目标来反映知识运用、技能提升、信仰塑造和价值引领的综合育人功能。

就知识目标而言,国际化管理应用型课程要求学生在具备国际视野和国家认同的基础上构建扎实的知识储备。这类课程通过知识性内容,让学生系统了解某一专业应用领域的基本和前沿理论,并学会衔接理论与实践,熟悉全球化和本土化的管理模式,全面储备在海外市场实践专业技能的基本知识。

就能力目标而言,国际化管理应用型课程要求学生在通晓国际规则与中国国情的基础上提升必要商务技能。学生需熟练运用外语开展跨文化沟通和协作;能够就国际商务案例自主学习、逻辑分析和创新思考;面对复杂国际市场有商机探索的敏锐性,并具备现实问题解决能力。

就素质目标而言,国际化管理应用型课程要求学生能在未来投身中国实践与国际事务,并奉行协和万邦与国际竞争规则。因此这类课程将着重培养学生的文化包容性和扩展性;通过对大量中国企业的国际化实践分析与提炼,生成中国表达,提升学生在跨国商业活动中捍卫国家经济安全的使命感和责任感。

由此可见,国际化管理应用型课程旨在让学生通晓管理理论,深谙中国实践,学习商务技能,具备批判思维,并肩负“讲好中国故事、提高国际话语权”和“让中国元素走出去”的使命。而这些培养目标需要自信的中国表达梳理中国的经济发展历程,探讨典型中国实践,提炼可复制推广的中国元素,最终生成学生对中国的文化认同、文化信仰和文化会通,(4)杨士连,于泽元,边伟:《文化自觉:课程价值生成的中国表达》,《课程·教材·教法》2021年第7期。实现培养学生使命感、责任感和自豪感的课程目标。

(二)是解决教学痛点的迫切要求

一是课程体系依附西方话语,缺乏中国视角。管理学在中国产生和发展过程表现出明显的“西学东渐”趋势,(5)谢伏瞻:《加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系》,《中国社会科学》2019年第5期。导致大多数国际化管理应用型课程依然以传统西方主导的管理学理论框架解读当代中国商业实践,使课程在中国缺乏话语生成的土壤,进一步加剧对西方话语的依附。同时,由于缺乏中国视角,学生很难理解中国商业实践背后的中国文化与传统智慧,依据西方管理学理论解读出来的案例“水土不服”,学生难以从教学过程中体会管理学科的中国话语体系。

正交实验各组关键指标参数(见表9)在关键指标参数范围内,可使用本研究建立的烤鸭品质评价方程对其综合品质进行评价。由表10的方差分析可知,以下3个因素对烤鸭综合品质得分的影响大小依次为烤制时间(B)>蒸汽喷射时间(C)>烤制温度(A),烤制时间(B)和蒸汽喷射时间(C)的影响较为显著。由此可知,红外蒸汽烤制烤鸭的最佳工艺参数条件为A1B3C1,即烤制温度为210℃,烤制时间为42min,蒸汽喷射时间为3s。

二是教学内容脱离发展现实,不够与时俱进。国际商务的发展日新月异,传统西方理论和模式很难深度解读当代商业实践,而这一脱节问题在2008全球金融风暴之后尤为明显。此外,当代管理学大量实践案例研究主要集中于欧美市场和企业,对新兴市场、中国市场实践关注明显不足,(6)Martin Jacques,“Why do we continue to ignore China’s rise?Arrogance”,The Observer,March 25,2012.诸如RCEP生效后的东南亚市场整合与特征、中国企业的国际化模式等。这种与发展现实脱节的问题进一步弱化了现有西方理论框架在中国市场的针对性、适用性。

三是实践设计薄弱,实训浅尝辄止。国际化管理应用型课程的重要目的是锻炼学生的商务技能,培养学生对中国市场和企业实际问题的批判性思维,提升其与之相关的高阶运用能力。但由于课程的教学内容重心远离中国市场和实践,导致实训环节与现实企业、真实市场的偏离度更大,以中国企业为出发点的实训还原度很低。因此,学生在实训环节只能从理论运用的浅层去“依葫芦画瓢”,描述遥不可及的国外案例,而无法拓展思考,更无法真正代入探讨中国企业走出去和外国企业请进来的系统性和复杂性问题,背离了这类课程的教学重点。

四是考核模式陈旧,无法有效检验。由于国际化管理应用型课程本身实训环节的软肋,现有考核模式更多关注知识层面,难以检验学生商务思维的锻炼和高阶能力的提升,也无法评判在国际化情境中学生对中国问题的深入系统思考能力,削弱了考核给教师即时反馈的“以考促教”功能,也弱化了考核结果对学生激励的“以考促学”功能。

以上四个教学痛点,其产生的根本原因就是课程缺乏充分有效的中国表达。要解决这些痛点,课程必须从多个维度促进中国表达的提升:一是让课堂教学变为生成中国话语体系的土壤,刺激师生共创知识;二是确保在教学的知识双向流动过程中,紧密结合全球化和中国市场的现实,通过师生的批判性和系统性思维与时俱进地看待问题;三是以实践验证的方式强化学生的批判性和系统性思维,从而强化学生对中国管理实践举一反三、归纳提炼的能力;四是放大考核在教学中的作用,从知识、技能、素质等多个维度设置考核要件,动态检验学习训练效果和教学互动效果。

(三)是对中国模式探索的持续性要求

国际化管理应用型课程中大量针对实践的分析探讨都指向一个焦点,即探索中国模式,而提升中国表达就是逐步明晰中国模式的过程。在管理领域中始终存在“中国模式”之争,主要围绕是否有中国模式、中国模式的具体特征和中国模式是否可复制推广展开。因此,在国际化管理应用型课程的教学中呈现一个清晰的中国模式非常有必要,原因主要有三:一是中国模式话题的提出,本质上表明学界、尤其是西方学界希望认识中国快速稳定发展背后的原因,解读政策的底层逻辑,探讨中国政治稳定和经济成功的现实超过西方“理论预期”背后的支撑;(7)陈平:《中国道路的争议与新古典经济学的迷思》,《政治经济学评论》2012年第2期。二是中国模式最初是外来话语,(8)参见郑永年《中国模式:经验与困局》,杭州:浙江人民出版社,2010年。在中国模式之争中,争论日益政治化,甚至带有敌意;(9)史焕高:《思想的较量:评斯蒂芬·哈尔珀〈北京共识〉》,《政治与法律评论》2012年第1期。三是通过课程、讨论和延伸提炼出的中国模式是头脑风暴和观点碰撞后的结果,将会呈现更加客观多面的角度,同时也帮助学生挖掘模式内部的中国传统智慧和道德吸引力,提升学生的民族自豪感。

随着高校教学对象的日益国际化,针对中国模式的清晰中国表达在高校教学中也变得日益重要。越来越多的高校招收大量国际学生,他们未来不管是学成回国,或是留在中国,都将在不同程度上扮演沟通中外桥梁的角色。因此,在课程中自信的中国表达、清晰界定的中国模式能够让他们更客观地以第一视角了解中国,在未来也更有可能客观全面地解释中国模式。

三、提升国际化管理应用型课程“中国表达”的重点路径

提升国际化管理应用型课程中的中国表达将是一个持续、动态、系统且充满挑战的过程。不仅需要在教学互动中自信地以中国视角出发,还需要师生在传统理论和当代实践碰撞的过程中提炼共性与规则,并上升到理论层面。这一过程还需配套不断改革的课程模式、不断创新的教评方法、不断丰富的教学资源和载体来协同推进。

(一)实践性视域下深入理论探索

管理理论有鲜明实践特性,国际化管理应用型课程中的中国实践是中国化理论构建的生长点。很多课堂教学是用“舶来”的西方理论论证中国实践,或将中国实践置于西方理论指导下,这只会强化西方管理学科的话语霸权。国际化管理应用型课程是开放的实践和讨论空间,师生既要立足中国管理行为实践,植根现实,又要从西方话语体系中汲取有益成分,敢于突破西方话语体系,最终总结中国经验,探求中国规律,进而梳理、提炼、生成符合中国实际的管理理论。

在国际化管理应用型课程中研究理论,需要把握以下要点:一是要深入实践,从中国实践中汲取中国理论的新素材;二是透过这些新素材,提炼具有中国特色且能被国际接受的“标志性概念”和“标志性规则”,并引入教学研究,教研结合,引发学界探讨;三是要坚持问题导向,以中国管理实践最为迫切的问题、国际化情境中有关中国模式共同关注或争议的问题为突破口,发现新问题,探索“中国答案”;四是要秉持融通思维,使中国理论既能对内解读中国实践、阐述中国立场,又能对外发扬中国特色、表达中国主张,如此透过实践探究理论的过程是中国表达的稳固根基。

(二)对比性视域下持续课程改革

有效的课程设置能够带给学生不同视角,激发学习自驱力,形成提升中国表达的基石。笔者在《国际市场营销》《国际商务谈判》等部分国际化管理应用型课程中实践改革,构建三种“双师”课堂,不断放大课程的“实践”元素,创造多元视角,使课堂变得“有料、有趣、有效”。改革后的课堂学生更容易思考和探讨中国问题,教学效果良好,可进一步优化推广。

一是构建中外跨学科“双师”课堂,让学生“放眼看世界”。笔者与国际名校合作伙伴以疫情期间的线上授课模式为出发点,延伸“跨国线上授课”,实现常态化跨国联合教学。“跨国课堂、一课双师”的模式既克服了传统线上教学参与性弱、互动感差等问题,又给课堂带来趣味性和新奇性,激发学生的参与和思考。更重要的是,与笔者合作的伙伴主要来自欧洲国家,主攻国际经济学、市场营销、全球供应链管理等学科,从而与笔者在地域视角、文化价值和学科背景形成互补。这样的“双师教学”引导学生放眼全球、全盘了解,并多角度解读中国企业的“走出去”实践,引发观点的汇聚与碰撞。这一过程会给学生和国外合作伙伴都带来极有影响力的第一视角:学生以第一视角收获国外学界的多元声音,突破传统课堂的一家之言,激发学生探索中国表达的强烈兴趣和欲望;外方合作伙伴以第一视角参与中国课堂,更直观地了解中国现实,剥离先前可能的认知误解,并以他们自己的思维模式和传输方式清晰描绘中国模式特征。因此,中外跨学科“双师”课堂成为学生探索中国问题的活跃平台、外方学者向国外学界传递中国声音的有效渠道。

二是构建关联课程“双师”课堂,让学生“回望看中国”。笔者在教学内容中融入与所授课程内容关联和逻辑关联的相关课程,多维度启发中国视角,引发学生探索中国表达。比如在《国际市场营销》中引入内容关联的《东南亚南亚商务》慕课,从而对比中国品牌在欧美市场和亚洲市场的营销策略差异,提炼中国元素;又比如在《国际商务谈判》中引入逻辑关联的《国学与现代管理》慕课,从而引发学生从中国传统文化智慧的层面解读商业策略的运用与设计,分析中国特色。关联课程“双师”课堂的目的是在学生“看世界”之后引导学生立足中国实践,着眼中国当代,尝试脱离西方话语,并运用中国思维、文化、逻辑来解释梳理中国实践,进而生成中国表达。

三是构建理论实践“双师”课堂,让学生从“实践挖理论”。笔者邀请一线人员在课外开展中国企业海外实践专题讲座,让学生沉浸实战,回归应用型课程的教学初衷。真实案例可以给学生创造强烈的代入感,与专业人员的互动将补充课程教学缺漏,诱发思考,尝试从实践中收集“中国元素”,优化适用于中国模式的理论,最终形成中国商业实践模式化、理论化的中国表达。

三种“双师”课堂从多种学科交叉、地域文化交叉和理论实践交叉的三个维度引导学生先“放眼世界”,再“立足中国”,层层递进提炼中国特色,以“中国模式”强化价值引领,提升中国表达,最终期望衔接管理理论与中国实践,填补传统西方管理理论盲点。

(三)动态性视域下创新教评方法

中国表达的生成与提升依赖于师生在课堂中的共同探究、积极互动和有效输出,因此课堂教学和学习评价必须要能有效服务于这个促进知识共创、生成中国表达的过程。

就课堂教学创新而言,需运用不同方法和策略将对中国表达的思考植入到课前、课中、课后的每一环节。具体可尝试以下方式:一是根据学生学习需求,利用BOPPPS(10)BOPPPS 教学模式是一种以教育目标为导向、以学生为中心的教学模式。该模式最早由加拿大英属哥伦比亚大学的Douglas Kerr于1978年提出,主要覆盖六个教学环节:课程导入(Bridge)、学习目标(Objective)、课前摸底(Pre-assessment)、参与式学习(Participatory Learning)、课后测验(Post-assessment)和总结(Summary)。或其他教法对课程内容精细化设置,并借助信息技术在课堂中充分渗透关于中国表达的思考和讨论;二是营造场景式、研讨式课堂,加大课堂中随机发题、头脑风暴、角色扮演等教学策略的运用,保持思考热度;三是在中外跨学科“双师”课堂的基础上设置X+Y学生任务导向小组,即X位中国学生+Y位留学生借助信息技术完成贯穿整个学期小组合作,设置多项任务,进一步通过合作中的思维和行为差异启发学生思考“中国元素”;四是关注课前学习准备和课后思考总结,将学习延伸至课堂外,打造“泛在学习”过程。

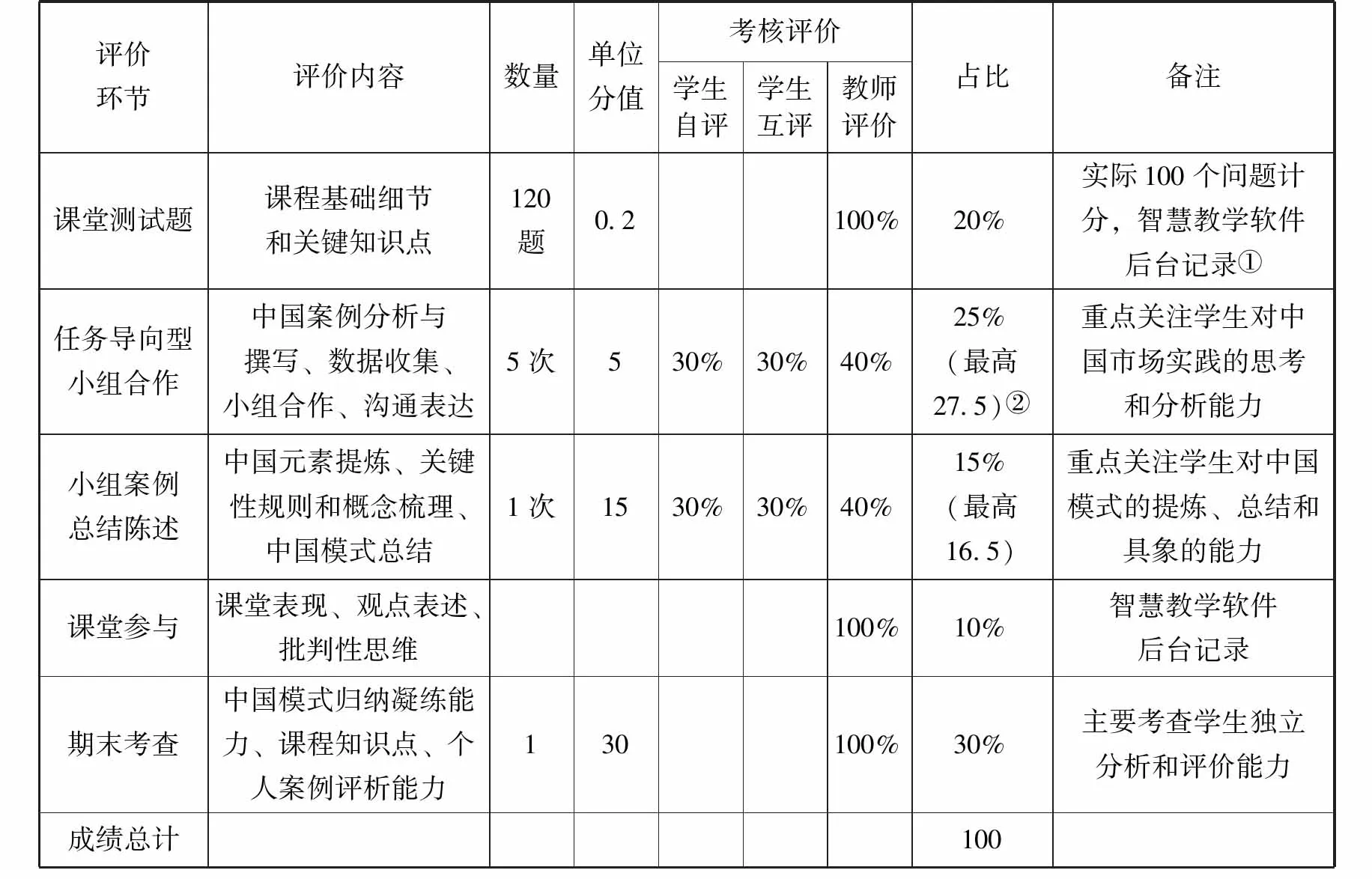

就学习评价创新而言,全面运用学习性评价正向激励学生思考,并通过即时反馈让教师及时、动态调整教学内容和节奏。国际化管理应用型课程的学习注重批判性思考、系统性分析、复杂问题梳理和实践案例提炼,授课教师必须要动态掌握学生的学习效果才能实现以上目标。因此,课程在提升中国表达的过程中,要采用学习性评价方式,通过在教学过程中寻求并评估学生的学习证据,让师生确认教师教学和学生学习的水平,(11)丁邦平:《从“形成性评价”到“学习性评价”:课堂评价理论与实践的新发展》,《课程·教材·教法》2008年第9期。从而动态检验学生的学习效果。同时,学习性评价的过程会再次检验评价者和被评价者的思考结论和学习产出,因此评价过程也是双方的再学习过程。(12)李芒,蔡旻君,陈萍:《英国ARG学习性评价与启示》,《外国教育研究》2016年第10期。基于学习性评价的这一特点,国际化管理应用型课程应全面实施多元主体参与的评价方式,借助智慧教学软件的支持,设置老师、学生和其他同伴的多元评价主体,综合老师点评、学生自评和同伴互评的多种评价方式,持续关注同学的思考和学习收获,具体实施可如表1的设置。这样的学习性评价一方面动态掌握教学效果,通过高效教学反馈调整教学;另一方面更加客观、动态和全面地评价学生学习效果,并让学生在评价过程中继续学习。

表1:多元主体学习性评价设计(13)笔者以过程性评价为导向,以学习性评价为目标,根据课程内容、教学设计、教学工具运用和学生学习习惯设计该评分体系。

(四)多样性视域下丰富教学资源

不同的新型教学资源有助于搭建互补协同的系统性教学体系,从而为提升国际化管理应用型课程的中国表达提供多元载体。传统教学中单纯以教材为主的课程资源模式已经难以满足应用型课程的教学要求,这类课程的教学需要能促进积极思考、能提升学习主动性的新型教学资源。以下措施可作为丰富教学资源的具体抓手。

新形态双语教材是基础性资源,以保证教学深度。新形态教材将通过信息技术支持教材资源的线上持续性迭代和多元化呈现。同时,双语教材可明确国际化管理应用型课程“在国际视野下探究中国商业新实践”的教学视角,大量补充具有明显中国当代特色的商业实践和深层分析,并从内容和语言两个层面来强化东西方国家商业实践的差异,提升学习挑战度。

SPOC课程群、案例库、数据库等教辅资源是延伸性资源,可在课堂的基础上进一步拓展应用型课程的实践广度。国际化管理应用型课程本身的内容就可能涉及多学科和多文化背景,SPOC课程群能辅助从不同学科的角度分析当代商业实践背后的深层逻辑,如利用营销心理学分析华为粉丝忠诚度,或根据华为发展路径研究中国企业国际化模式等,以多学科角度提炼中国模式的特征,丰富中国表达。相应配套的案例库可不断充实当代的新兴市场和中国市场的商业实践案例,丰富课程素材,以对比式案例分析、持续性案例跟踪等多种形式辅助课程开展“中国探讨”。此类课程还可借助教师在相关研究领域中的数据库和研究素材,引导学生研究实践,探讨中国企业国际化的现实问题,以研促教,凝聚中国特色。

虚拟仿真实验是实践性资源,实验可用其独特的第一视角和强烈代入感,辅助学生在所学基础上主动构建中国企业国际化实践场景,增加课程难度。虚拟仿真实验克服了真实实验的高成本和不可逆性,在助力学生验证所学的过程中进一步识别中国商业实践特点,为其带来最接近市场实践的效果,从而引导学生理解中国表达。比如,笔者在所授的《国际市场营销》课程中建设了“云南普洱茶进入欧洲市场的跨文化营销虚拟仿真实验”(双语实验),一是便于学生实践关于国外市场环境分析和市场营销策略运用的相关知识;二是引导学生主动探索中国企业“走出去”的可能壁垒和困境,并以第一视角思考“中国答案”,提炼一手“中国模式”,从全局性和国际化的思维角度生成中国表达;三是中英双语的设计可以让具有“中国表达”的课程通过“克隆课堂”(14)克隆课堂是利用智慧教学软件和“一课双师”的授课方式,在海外合作高校设置同样的授课内容。和海外教师团队成员真正“走出去”,让国外的学生以第一视角感受“中国模式”。

在国际化管理应用型课程的教学中还可以探索更多的新型教学资源,以优化课程教学,聚焦中国表达。多元的新型教学资源可以从深度、广度和难度加强课程中的关于中国元素的思考和探讨,并以互动性更强、学生主体地位更明确的教学方式促进支撑中国表达的知识共创,最终提升此类课程的中国表达。

四、结束语

强化管理学话语体系和学科体系,提升课程中国表达是管理类课程的普遍诉求,但由于国际化管理应用型课程存在国际化的现实场景和应用性的教学背景,这一诉求就更加强烈。在当代国际化管理应用型课程的教学中,依据深入理论探索+持续课程改革+创新教评方法+丰富教学资源的系统路径,让教学更加明确地立足中国现实,转变传统教学里西方理论主导的“引入型”观点,明晰中国表达的内涵。最终,通过让学生更全面了解中国企业“走出去”现状和深层逻辑,让其感受使命担当;通过课程逐步建立并完善管理学话语体系,强化国际化管理应用型课程的时代性和实践性;通过深化对中国模式的探讨与探索,构建有中国特色的管理学学科体系,发扬中国特色,给出中国答案。