对传统书画艺术的解读(五)

2023-09-15陈玉圃

文/陈玉圃

陈玉圃 南开大学东方艺术系教授

以“画道”为纲来叙述传统书画的创作和欣赏是不是有点偏于宏大叙事呢?可仔细想想,画道被质疑,并不是画道出了问题,而是标榜以画道为本的画家大多在阳奉阴违,导致画品不等于人品,以至于大众连画道也质疑了起来。也许,这就是这些人的本来目的,什么“笔墨等于零”“中国画已经穷途末路了”等,都是图穷匕见的结果。我们相信他们,进行传统书画的现代化会万劫不复;不相信他们,他们的画及理论又被当前艺术市场和媒体吹捧。所以,明明知道画画应该恪守传统,坚持写、坚持学老师的老师等,但是面对那些名利双收的弄潮儿风起云涌,有时候又真不知道该怎么跟学生们说!

古人也有这样的烦恼,譬如元代吴镇和盛子昭比邻而居,吴镇的画就远远卖不过盛子昭,只好经营副业,比如卖卜等。作为个体,吴镇对此的处理办法比较被动,把选择权交给了历史,他说:“二十年后不复乃耳!”他的自信来自传统文化审美观还没有被破坏,但时至今日,鼓吹“西体中用”的美学家们把控着话语权,迷惑大众,谈及本民族的审美,必以为是老的、旧的、过时的、不科学的,弃之如敝屣。在此种语境之下,传统书画的解读更多是偏执的、片面的,所谓的实验水墨、新文人画等,都如过眼云烟,徒惹烦恼。世风如此,大势之下,吴镇身处现代,他还能有那样的文化自信吗?

有人说当前传统文化的衰敝来自对传统的继承不够,这只是手艺人的说法。书画属于文化的一个分支,绘画之道是无所谓先后的,从大的角度看,没有穷尽,从小的角度来说,没有遗漏。因为具体的笔墨实践,一个点子、一条线就万法俱备。孟子说过:“万物皆备于我。”理解了这一点,就明白既不是继承不够,也不是创新太多,而是文化审美出现了偏差。一个民族的文化审美其实是民族的情感所寄,它是画道在艺术实践方面的外显,所以可以贯通古今,圆融不二。无法传之他人的。庄子说:“得之于手而应于心,口不能言,有数存焉于其间。臣不能以喻臣之子,臣之子亦不能受之于臣,是以行年七十而老斫轮。古之人与其不可传也斯矣!”轮扁制作车轮的技艺一旦入于道境,精妙之处则没办法传给自己的儿子,儿子也没有办法传承这种技艺。古人无法传授的东西就是道,它因人而异,也自性具足。现代人迷惑技艺传承,以为能借助于外力达到画道秘境,却不知如果不读书,不了解贯彻传统文化的审美观,怎么折腾都不可能窥得传统书画艺术之门径。

孔子说过:“听其言而观其行。”画道也要落实在具体的艺术技法中才能浑然如一。譬如就构图来说,不过就是处理好奇正、虚实、疏密、黑白、开合等笔墨关系,给人以丰富、和谐、完整统一的美感。古人的三段式构图,不丰富,被人所摒弃,可以理解。今人性情功利,做事简单粗暴,笔墨不和谐,令人厌恶,似乎也合情合理。有画家说吴昌硕的画不如任伯年,因为构图太简单。看似简单的构图,因为笔墨的潇洒、厚重不同,却又显出更加沉郁的文人逸气,这才是吴昌硕的画最令人陶醉的地方。构图太过刻意,看似用心良苦,有时候于笔墨味道而言,却风马牛而不相及。可见,构图如果只从形式上讲,很难跳出“形”这个范畴,更谈不上“得意忘形”的大师境界。形可以有,也可以没有,构图关系却在一点一画中充分体现。中国画家至于有的画作有开无合,只在乎宣泄性情,毫无底线,则画作纵使有才气逼人之感,但也缺乏完整统一的情绪,算不上佳作。

也就是说,所有有关构图的理论,皆可以“气韵”二字统而领之。画面再匠心独运,不能在“气韵”上有所贡献,则画面必然会缺乏一气贯注的和谐与完整,那么表面万象纷呈的画面实则会支离破碎,不足以称之为佳作。譬如中国传统绘画从来不讲究透视关系,对于人物、景物的摆放往往随心所欲,后人为了有一个统一的标准,挖空心思按照现代的构图标准去衡量之,这就有些刻舟求剑、削足适履了。吴昌硕的构图体现在他对笔墨关系的透彻理解上,更体现在他的笔墨气韵高妙处,任伯年虽然画得也很好,但在整体气韵上却稍显甜俗了一些,这在传统书画审美中是比构图简单更严重的错误。当然,任伯年的甜俗也不是现代人的甜俗可以比拟的,现代人的俗几乎都是恶俗,不加掩饰的俗,甚至是不以为耻、反以为荣的俗,丑书丑画,行书行画,令人错愕不已。

构图中同样需要注意的是“势”的流动性。今人把构图的大关系往往概括为C、S、三角形等形状,如张大千的《巫峡清秋》,整个画面的大势组成一个大C 字,给人以气机回荡之感。清初石涛的《游华阳山图》连同上方的题款组成反S 形,使气势回环起伏。当然,如前文所言,构图当千变万化,岂能以标准统一衡量之,但不能否认总结构图规律的人也认识到画面气势的流动性不可抑制。譬如在中国传统绘画中,构图很少用圆形,就是因为圆形虽然气机流动,但缺少变化,方形更甚,气机的流动都是问题,更谈不上什么气韵了。也就是说,画面气机流动的感觉是靠具体的形和势来显现的,而构图的奥秘也正是以形与势的区别来显现气韵之所在。古人说的“平淡中见神奇”,讲的就是构图看似不平稳,实则在气机而言,它是一个“以动取静”的过程。

我作画往往喜欢采用不等边三角形的构图方式,一点一画都要求做到相互呼应,因为作为绘画,有主宾、开合、虚实、聚散、大小、黑白、疏密、奇正、险稳等一系列围绕着画面形式构成的问题出现,如何妥善处理这些关系,就是绘画构图的全部内容。譬如主宾关系,画画不是照相,不需要面面俱到,要突出重点,主谓宾结构完整,才能形成一个比较和谐的关系;又比如疏密,画中景物如无疏密对比,则布置平均无变化,有伤韵律感。对比关系处理得巧妙,才会有“疏可走马,密不容针”的效果。又比如奇和正,奇如异军突起,驱雷掣电,大可振聋发聩,激扬精神,但若惟奇失正则险绝失当,不但使人不安,而且尤其有伤和谐与完整,所以必使险绝复归之平正。反过来说,人正襟危坐,若金城汤池,虽然给人以稳定和安全感,但若惟正无奇,则失之刻板,缺少灵动而死气沉沉。所以宜平正中寓险绝。譬如古人的《寒林图》大多符合“平中见奇”的构图效果。

总之,构图首重气韵,不要为了奇怪而奇怪,如魏晋有人为了与名教决裂,非要特立独行,但“名教中自有乐地,何为乃尔也”?也就是说,真心服膺传统文化的审美,才是解决构图的关键。

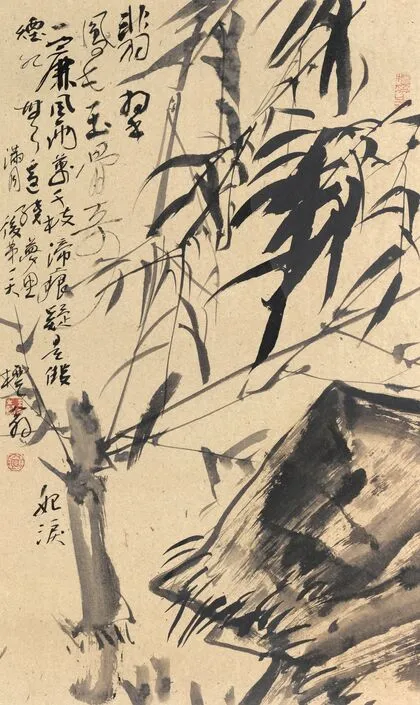

陈玉圃/ 竹石图