结构复杂性对汉语存现结构习得的影响

2023-09-12李水芮旭东

李水 芮旭东

(1.清华大学 语言教学中心,北京 100084;2.北京大学 对外汉语教育学院,北京 100871)

一、引 言

存现句是现代汉语重要句式之一,自20世纪50年代始,学界着力探讨这一句式的主宾语问题,至今仍受到广泛关注。随着研究的不断展开,探讨也从关注句法结构及内部分类逐步扩展到认知机制与习得等问题。温晓虹[1]、杨素英等[2]发现,英语母语者对“有”字类存现句掌握最好,在其他类型存现句的习得上存在困难。表现为产出较少,动词使用单一等情况。本文主要从汉语存现结构本身的复杂性差异视角,解释习得结果。

我们之所以试图从推导复杂性入手对汉语存现句的习得情况进行分析,是因为之前常用的语言差异和频次效应等解释仍有不能回答的问题。通过语言对比而做出的解释,虽然部分解释了二语者在产出某些类型的存现句时所发生的偏误,但不能回答为何二语者大量使用“有”字类存现句以及产出的存现句中动词种类较为单一。对于以上这些情况,前人研究大多将之归结为频次效应,具而言之,就是因为汉语存现句中“有”字类存现句出现次数多,而其他动词类存现句出现的次数少,所以二语者的产出结果也是如此。这样的解释看似解决了问题,实则只得其表、未究其里,试比较“草地上有个人”和“草地上躺着个人”两句,其他动词类存现句比“有”字类存现句更能清晰表达出存现物“人”的存现方式,人们在选用句法结构时,为何即使放弃表达更为清晰的结构,也要选用“有”字类存现句,这一问题是频次效应无法充分解答的。从句法结构本身的复杂性入手进行分析,探究结构本身的复杂与习得情况之间的关系,是从现象入手探究本质的一个重要尝试。本文在总结前人对二语者习得汉语存现句研究结果基础上,选择“有”字类存现句、方位短语前加“在”字句、一般主谓句这三类二语者常用的替代结构进行句法分析,从结构本身的复杂性差异来寻找解释习得结果的新途径。

二、理论依据

本文所依据的评定句法结构本身复杂性的理论,是Jakubowicz &Strik中提出的推导复杂性假说(Derivational Complexity Hypothesis)[3]。这一假说以最简方案框架为基础,认为句法结构的复杂性不应当仅仅根据句子表层结构来判定,句子内部的推导过程有简单和复杂之别,当推导过程比较复杂时,动用的资源就会较多,从习得的视角来看,就会表现为习得困难或者回避使用等情况。推导复杂性假说实际上也是从语言的句法系统内部对复杂性进行评定,严格来说仍然是一种“绝对复杂性”,但是最简方案假设的句法运算过程从根本上来说是模拟人脑中语言的生成过程,因此先天就和二语者对语言的习得相联系,这使得“推导复杂性假说”从“绝对”出发,在“相对”落脚,结合了语言系统内部因素与外部诸多因素来共同定义句法的复杂性。

推导复杂性假说中提出了推导复杂性度量标准(Derivational Complexity Metric):

A在推导过程中,将αi内部合并n次要比内部合并αi(n+1)次简单。

B在推导过程中,内部合并α比内部合并α+β要简单。

句法结构本身的推导过程会对语言的习得和使用产生影响,Progovac在最简方案的基础之上提出了评定句法复杂性的一个标准,与推导复杂性假说一样,在这一标准中,“内部合并”(即移位)也被认为是消耗加工资源较多的操作,比合并操作消耗更大,这一标准将移位与合并的操作消耗进行了比对,与只论及移位操作的推导复杂性假说互相补充[4]。推导复杂性假说及其度量标准的提出与验证,拓宽了语言复杂性,尤其是句法复杂性的研究。借助这一假说,我们不再仅仅只能以语言单位的数量作为衡量语言复杂性的基准,而是可以深入到句法结构的内部来对复杂性进行考量。

三、三类替代结构的句法分析

这一部分我们将在最简方案框架下,对三类替代结构进行句法分析,并借助推导复杂性假说,对这三类结构的句法复杂性进行评定。

(一)“有”字类存现句的句法结构分析

在二语者对汉语存现句的习得过程中,“有”字类存现句的使用较普遍,甚至在汉语学习的初级阶段,这种情况就已经出现。杨素英等[2]曾质疑过温晓虹[1]中关于英语母语者能否习得主题突出的汉语存现句的研究结果。温晓虹的这一研究发现,即使在初级阶段,二语者已经能够大量产出“有”字类存现句,因此得出英语母语者可以习得主题突出的汉语存现句。杨素英等[2]指出,这种“有”字句并不是典型的话题结构,而更像是一般的主谓结构,可惜杨的研究并未对该问题展开进一步讨论。我们认为,这种质疑是有根据的,“有”字类存现句和杨素英等提到的另一类“有”字句,有着很大关联,我们可以从探讨“有”字句的相关研究中发掘这一联系。

张豫峰对20世纪以来探讨“有”字句的主要文献进行了综述,发现“有”字句中的“有”除了“存在”义之外,还有另一个重要意义——“领有”义[5]。通过总结前人研究,该文还发现除了这两个最常用的意义之外,还有“列举”(如:今天参会的有教授、副教授、博士、硕士等)、“比较”(如:张三没有李四高)、“估量”(如:今天有四十度左右)等意义。在这些意义之中,“存在”义和“领有”义是“有”字最常表达的意义。王勇、周迎芳通过对“有”字句的历时考察发现,“存在”和“领有”是“有”字最早出现的两个义项,随着时间的推移,“有”的存在义在明清时期延伸出了例举义、估量义,在估量义的基础上,又发展出了比较义[6]。袁毓林等也指出“有”最重要的两个义项是“拥有”和“存在”,通过对现代汉语语料的分析,作者还将“拥有”义进一步区分为“领属”“包含”“包括”三类[7]。这一系列研究均对“有”字句中“有”字的义项进行了细致区分,并着重提到了和“存在”义同样突出的“领有”义,这也是我们分析这两类“有”字句句法结构的前提条件。

首先,如果我们分析“存在”类“有”字句和“领有”类“有”字句,会发现这两类“有”字句存在明显差异,其中最主要的差异在于两者的表述功能有所不同。当“有”字句作“领有”义讲时,我们关心的问题是“领有者拥有什么”,或者“领有者是谁”等,比如我们想了解某家公司的员工数量规模时,会提问:“这家公司有多少人?”对方会回答:“公司有三百名员工。”在这个时候,我们并不会论及“这家公司里”此时此刻有什么东西存在。在作“存在”义讲时,我们更关心的是“某地点存在什么或发生了什么事情”等问题,正如袁毓林等所说:“这种句子……用以回答‘怎么了?’‘怎么一回事?’等问题。”这是描写性表述功能,而非“领有”类“有”字句所具备的陈述性表述功能[7]。沈家煊在讨论“王冕死了父亲”这一句式时,也对比了领有句和存现句的差异,作者认为,当句子主语是人时,整个句子表现的是一种“得失”义,比如“王冕死了父亲”表达的是王冕失去了父亲这个含义;而当句子主语是物时,整个句子更偏向于表达“隐现”义,比如“王冕家死了一个人”表达的是在王冕家这个地方一个人没了[8]。正因为这一差异,我们不赞成将“领有”类“有”字句和“存在”类“有”字句完全等同,更不赞成将“领有”类“有”字句划入汉语存现句的范畴之中。

但是,在考虑到两类“有”字句表述功能差异的同时,我们也发现这两类“有”字句有着很多相同之处。首先,从“有”字的语义来看,王勇、周迎芳发现,在先秦时期的上古汉语中,“有”字的“领有”义和“存在”义在很大程度上还没有完全分化开来,在很多“有”字句中难以区分出“有”字究竟是哪一义项[6]。其次,从“有”字句的结构来看,詹开第提到了“名1+有+名2”这一句式,作者指出,这一类“有”字句的“名1”如果是时间词或方位词的话,那这种“有”字句就是存在句,而如果是“事物名词”的话,比如“人”“单位”“器物”等,这时候就是领有句。也就是说,“存在”义的“有”字句和“领有”义的“有”字句会共享同一种句法结构[9]。实际上“名1+有+名2”这一句式并不像詹文所述那样,仅靠“名1”就能完全区分开“存在句”和“领有句”,像“图书馆有五百本书”这样的句子,在不同的语境中就会有不同的解读。王勇、周迎芳指出,这主要是由于方位短语的多义性造成的,如果方位短语是生命度相对较高的机构或者单位,就可以理解成领有者[6]。事实上,不仅是对于生命度较高的单位和机构,一些看似无法成为领有者的方位短语,如果从“容器隐喻”的视角出发,也同样可以成为领有者,比如在“树下有一个人”中,虽然“树下”并不是一个高生命度方位短语,我们也很难将之当作机构和单位,若把“树下”这个方位当作容器,而“一个人”当作容器中的被容物,那整个结构也可以理解为“树下”拥有“一个人”,也正如袁毓林等所说:“‘拥有’和‘存在’是可以互相转化的,‘X拥有Y’就意味着‘Y存在于X那儿’和‘X’那儿存在着‘Y’。”[7]由此可见,无论从句法结构、语义关系还是认知方式上来看,“存在”类“有”字句和“领有”类“有”字句,都有着很大程度上的相似性。

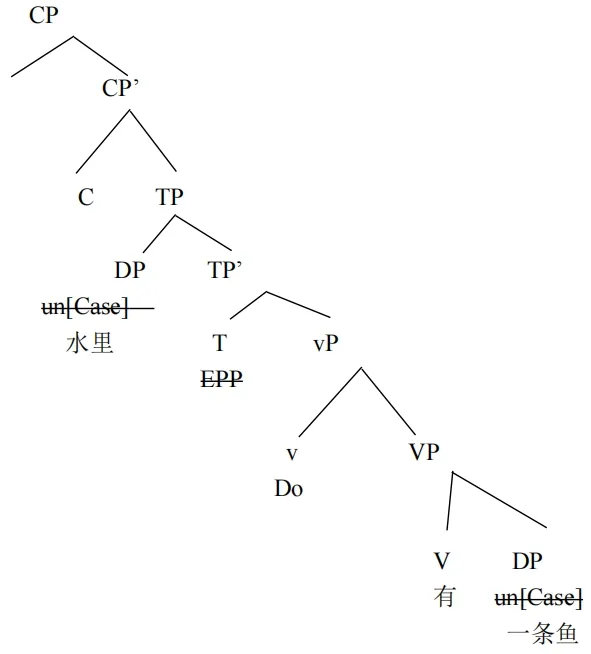

综上所述,我们认为“领有”类和“存在”类“有”字句虽然在表述功能上有明显差异,不宜完全等同,但在句法和语义上则有着很大程度的相似性,因此二者共享同一种句法分析方法。与“领有”类“有”字句一样,“有”字存现句中“有”的轻动词与典型存现句中动词的轻动词不同,其轻动词为一般的Do,而非Be或Become,因此这里的“有”并未经历“非宾格化”的过程,可以直接为其后名词短语赋予格位。名词短语基础生成于动词“有”之后,因为“有”可以直接为这一名词短语赋格,名词短语本身带有的un[Case]特征在和动词建立一致关系的时候被删除,因此不再需要继续寻找其他成分建立一致关系。删除un[Case]特征之后的名词短语不再活跃,不再进行其他的句法操作。在句子接下来的生成过程中,主句T上的EPP特征同样需要满足,这个时候,句首的名词性方位短语直接合并到T的标志语位置,在满足T上的EPP特征的同时,也删除自身携带的un[Case]特征,整个句子收敛,结构如下:

(1)

需进一步说明的是,因为和“领有”类“有”字句句法结构一致,“存在”类“有”字句类似于一般的动词谓语句,不包含特殊的话题成分,因此句子的C上并不带有表示话题成分的EF,因此不需要吸引任何成分与之建立一致关系,句首的方位短语成分也不发生移位。根据“推导复杂性假说”,移位一次比不移位要复杂,因此“有”字存现句的句法结构比典型的“方位短语+动词短语+名词短语”类存现句简单①。

(二)方位短语前加“在”字句的句法结构分析

“回避”是学习者在习得汉语存现句时常出现的一种现象,学习者会使用一些较为简单的句法结构替代目标结构。上面分析的“有”字句虽然在句法结构上要比典型存现句简单,但仍然是存现句的一种。除了“有”字句被大量产出之外,方位短语前加“在”字句同样是学习者普遍产出的替代结构。

对于方位短语前加上一个“在”字句,这类结构虽然也可以成立,但根据范方莲[10],徐烈炯、刘丹青[11]等研究,“在+方位短语”不再作为整个句子的话题,更像是一个普通的状语成分。照这样来看,整个句子的C上不再包含需要核准的边缘特征,整个结构也可以看作是在“动词短语+名词短语”(如:趴着一只猫)类存现句上附加了一个介词短语。首先,名词短语基础生成于动词之后,因为“动词短语+名词短语”仍然是存现句,动词同样具备“非宾格性”,不能为其后名词短语赋格,名词短语所具备的un[Case]特征需要继续向上寻找与之核准的成分,即主句T。在与T建立一致关系的过程中,名词短语通过长距离一致的操作方法,删除自身的un[Case]特征,之后便不再活跃,也不再参与进一步的句法操作。此时,T上的EPP特征仍需要被满足,因为动词后的名词短语已经不再活跃,不能与之建立一致关系,EPP特征只能通过合并一个新的成分来核准。这一成分,即由“在”引导的介词短语,当介词短语合并到T的标志语位置时,EPP特征得到满足。在介词短语中,名词性方位短语本身的un[Case]特征已经由介词“在”删除,整个结构已经不再包含不可解释性特征,因此可作为整体直接合并到T的标志语位置,至此整个结构收敛,具体操作过程如下。

(2)

就此来看,这一结构相比于典型存现句,方位短语替换成了由“在”字引导的介词短语,本身也不再包含移位操作,根据推导复杂性假说,这一结构的句法复杂性同样要低于典型存现句。

(三)一般主谓结构的句法结构分析

我们再看“一位老师走进教室”这样的替代结构,这类结构与典型存现句同样有着密切关系。以“一位老师走进教室”为例,它与存现句“教室走进一位老师”相比,除了在语序上有差异,两者似乎均可以表达存现意义。鹿荣从认知视角出发为这类存现句的可逆性找到了原因,作者指出,“同样的一幅客观场景,既可以看作是事物由背景到图形逐步呈现其存现状态的过程,也可以看作是事物确定其位置或不断位移的过程”[12]。

事实上,在更早之前已经有研究关注到这两种句子之间的转换关系。宋玉柱专门研究过一类名为“可逆句”的句式,这类句式的结构是“NP1+VP+NP2”,其最大特征是可以转换成“NP2+VP+NP1”,且表达意义基本不变[13]。作者进一步将这类句式分为“供动型”“被动型”和“从动型”三类,其中“供动型”主要是双数量结构,如“十个人吃一锅饭-一锅饭吃十个人”,而“被动型”和“从动型”最为典型的代表就是我们探讨的存现句。

在“被动型”可逆句中,NP1和VP之间往往有一种被动关系,而NP2多为工具,比如“地面覆盖着白雪”这一个句子,句中“地面”是被“覆盖”的,“白雪”是用来覆盖地面的工具。作者依据VP的结构将这一类句式再次分为两个小类:“V+着”(如:地面覆盖着白雪-白雪覆盖着地面)和“V+补语+了”(如:超市挤满了顾客-顾客挤满了超市)。作者指出,这两小类结构基本上都是存现句,并且多用来描述一种静态的状态。

在“从动型”可逆句中,NP1是VP经过的地点,NP2则是VP的发出者,在这类句子中,“NP1”前往往可以加上一个“从”字,且VP之后往往带有的补语是“过”,比如“(从)天空飞过一群鸟-一群鸟飞过天空”。这类句子不再是对静态状态的描写,而大多是对动态事件的描写。

虽然“被动型”和“从动型”这两类可逆句从结构和表义上来看,基本都是存现句,但并不能说所有的存现句都具备这种可逆性。李宇明专门探讨了存现句可逆的特征,指出句首方位短语的性质在一定程度上会制约存现句的可逆性,方位短语的处所性越强,那么存现句的可逆性就越低,比如在“地面覆盖着白雪”一句中,如果方位短语“地面”加上一个方位词“上”,整个句子的可逆性就会大大降低(地面上覆盖着白雪-*白雪覆盖着地面上),当然这只会制约方位短语处于动词之后位置时整个句子的可接受性[14]。除此之外,宋玉柱也指出,在“V+着”类“被动型”可逆句中,只有当动词是延续性的非动作动词时,整个句子才具备可逆性,如果不是这类动词,整个句子就不可逆,比如“门口站着两个学生”,因为动词“站”是动作动词,转换后的句子就不能成立(*两个学生站着门口)[13]。所以说,并非所有存现句都具备这种可逆性,存现句句首方位短语的处所性与“V+着”类存现句句中动词的属性,均会制约存现句的逆向转换。

根据以上讨论,虽然并非所有的存现句都能逆向转换成一般主谓句,但根据之前的习得研究结果,我们发现这种主谓句仍然是学习者普遍容易产出的替代结构。在这类主谓句中,方位短语的处所性很弱,一般不带有方位词,只以单个名词呈现,如:厨房、教室等,这类方位短语基础生成于动词之后,直接与动词建立一致关系,本身携带的un[Case]特征在与动词建立一致关系的时候被删除,方位短语也不再活跃,不再参加之后的句法操作。同样,主句的T还有EPP特征需要被满足,此时,名词短语直接合并至T的标志语位置,在满足其EPP特征的需求时,本身也删除了un[Case]特征,整个结构收敛,具体操作过程如下。

(3)

我们发现,在这类主谓句中,轻动词是表示动作性的Do,而非Be/Become,整个结构在生成的过程中不包含移位操作,因此比包含移位操作的典型存现句要简单。

四、结 语

本文在最简方案的框架之下,分析了三类句式的句法结构,分别是:“有”字类存现句、方位短语前加“在”字句、一般主谓句。这三类结构均只包含合并操作,而不包含移位操作。根据“推导复杂性度量标准”第一条定则:“内部合并n+1次比内部合并n次要更为复杂”,我们认为,包含移位操作的“方位短语+动词短语+名词短语”这类典型存现句要比不包含移位操作的其他三类结构更为复杂一些。

从语言的绝对复杂性视角出发,典型存现句确实要比三类替代结构更为复杂一些,这似乎也符合以往的产出类习得研究对汉语存现句习得情况的考察结果。文章开头提到的学习者对汉语存现句存在回避的情况,可以从句法结构本身复杂性的差异上得到启发:正是因为典型存现句在推导复杂性上比三类替代结构更为复杂,因而二语者会回避使用典型存现句,同样典型存现句的使用频次也相对较低。

在语言教学中,我们可以参考句法结构本身复杂性的差异,按照从简单到复杂的顺序来教授二语学习者如何使用存现结构。相比典型汉语存现句,“有”字类存现句和方位短语前加“在”字句在结构上更为简单,适合先教授给学习者,随着学习者水平的提升,我们可以再教授其复杂性更高的典型存现句。

【注释】

①对典型存现句的结构分析,详见李水、芮旭东(2023)。