公立医院视频号传播效果及影响因素分析

2023-09-11李樽彝LIZunyi魏威WEIWei张轩烨ZHANGXuanye孙静SUNJing仰东萍YANGDongping

□ 李樽彝 LI Zun-yi 魏威 WEI Wei 张轩烨 ZHANG Xuan-ye 孙静 SUN Jing 仰东萍 YANG Dong-ping

微信作为全国网民生活、社交的主阵地之一, 2021年用户已达12.6 亿,其中视频号日活跃用户超5 亿,占据了短视频社交传播的优势[1]。2020年新冠病毒疫情发生以来,网民对网络浏览内容偏好也随之迁移,从泛娱乐转向对医疗健康等内容的关注。但健康类账号数量少、认证率低[2],使得内容良莠不齐,存在大量以不实健康内容进行“营销”的视频,不仅影响健康类媒体的信誉,也给网民制造了焦虑及潜在健康风险。公立医院权威性是网民信任的保障,引导公众树立正确的健康理念、提升健康素养是公立医院社会责任的重要体现。本研究通过分析北京大学第三医院微信视频号的运营状况与传播效果及影响因素,探索卫生健康领域短视频传播模式创新和规范化管理。

资料与方法

1.资料来源。本研究收集、分类整理该医院2020年8月至2022年8月微信视频号发布的视频基本信息及其传播数据,包括视频时长、发布日期、浏览次数、点赞次数、分享次数、叙述形式、发布来源、内容类别、特定内容、系列专辑、公众号引用、科室投稿等。其中,叙述形式分为口播采访类、故事演绎类和形象展示类。形象展示类指无人声或利用AI 人声展示医院形象及资讯的视频,口播采访类指有具体人物在镜头前接受采访,故事演绎类指具有详细的前期策划—中期拍摄—后期精密制作。特定内容分为援藏、抗疫、冬奥、热搜、卫生日、节日及非特定等7 类,其中热搜内容为微博、微信等社交媒体热议的时事热点。以此为基础建立变量赋情表(表1),分析各变量对视频浏览量的影响。

表1 变量赋值表

2.研究方法。应用SPSS 25.0 软件进行数据分析。单因素分析采用相关性检验和非参数检验,组间比较采用Mann-Whitney U 检验和Kruskal-Wallis H 检验,采用Bonferroni 法校正显著性水平的事后两两比较,p<0.05 为差异有统计学意义。多因素分析采用多重线性回归。

研究结果

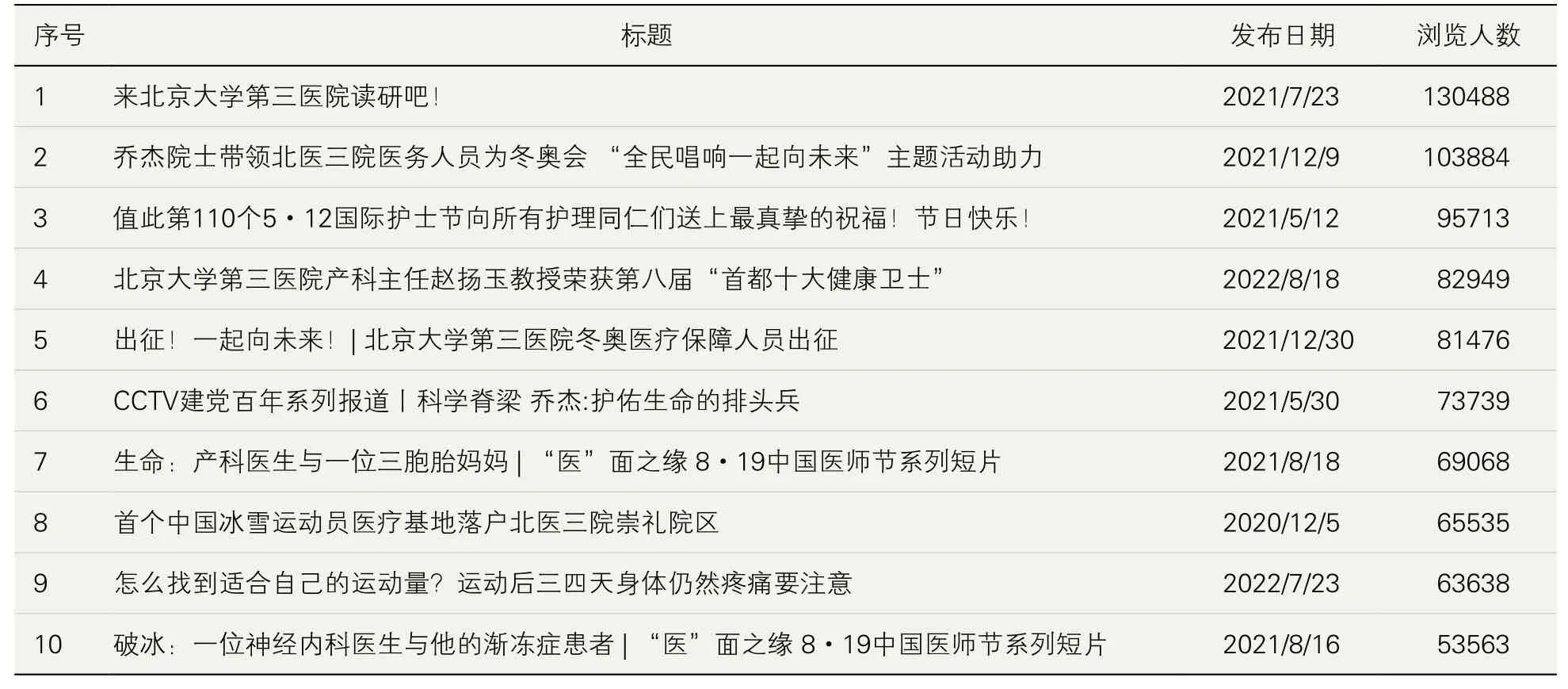

1.视频号运营基本情况。共推送视频360 个。视频平均浏览次数为4209.5±9340.5 人次,平均点赞次数为70.5±193.8 人次,平均分享次数为50.5±154.0 人次。经Spearman 相关性检验,浏览次数与点赞次数(r=0.960,p<0.001)、分享次数(r=0.854,p<0.001)呈正相关。视频号Top10 内容主要有健康科普、医疗服务、医院新闻和医学人文,见表2。

表2 微信视频号TOP10视频

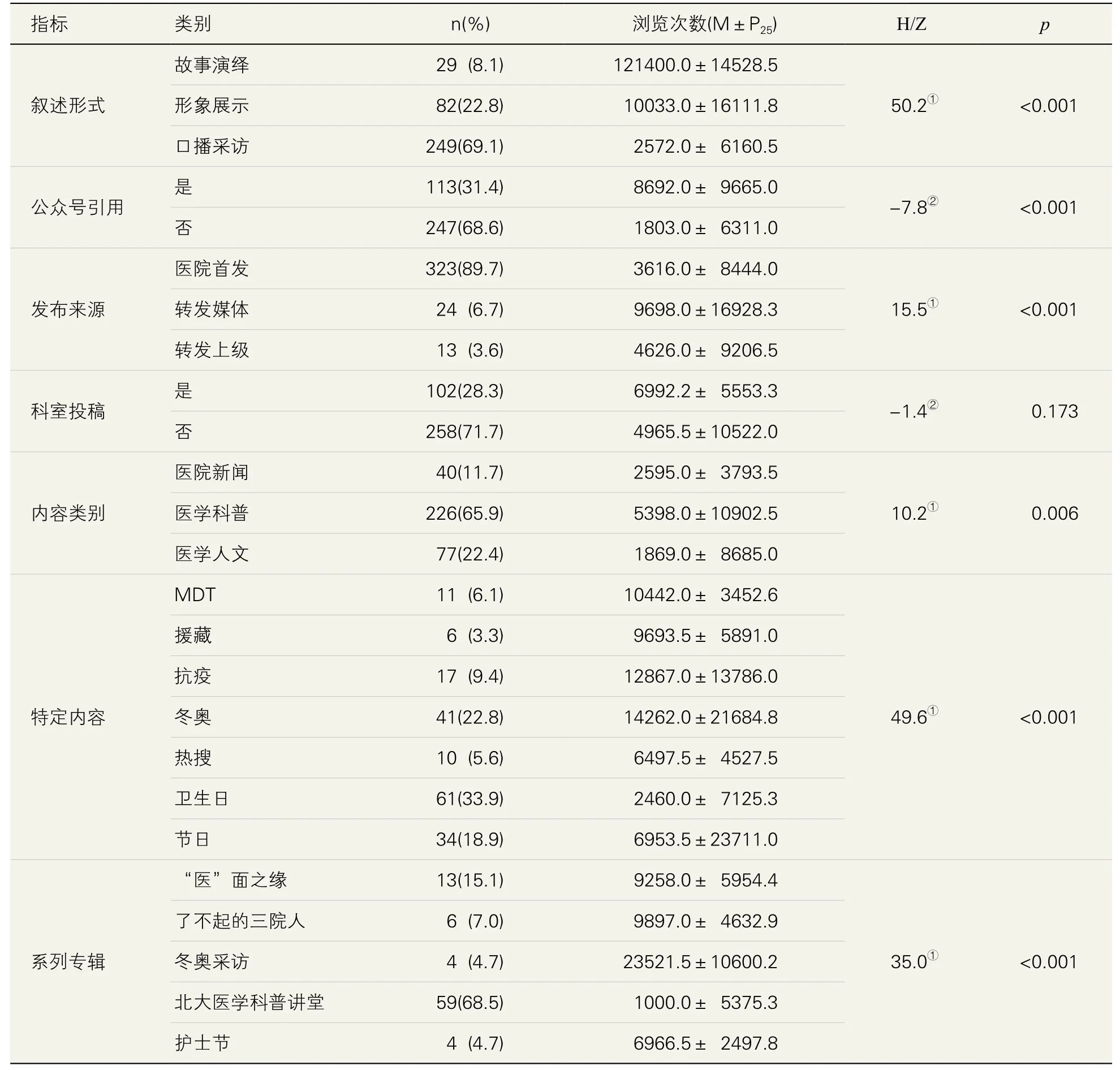

2. 影响视频号传播效果的单因素分析

2.1 视频制作与传播效果。(1)时长。视频平均时长为135.5±101.8 秒,最长2524 秒,最短8 秒。视频时长(r=0.23)与浏览次数呈正相关,p<0.001。(2)叙述形式。口播采访类最多,为249 个(69.1%),形象展示类、故事演绎类分别为82 个(22.8%)和29 个(8.1%)。经分析,不同叙述形式的视频浏览量差异具有统计学意义。两两组间比较显示,口播采访类视频浏览次数均低于故事演绎、形象展示类(p<0.001)。(3)微信公众号引用。113 个(31.4%)视频被引用过。经分析,被公众号引用的视频浏览次数更多(p<0.001)。

2.2 文章来源与传播效果。(1)发布来源。医院首发最多,为323 个(89.7%)。经分析,不同来源视频的浏览次数差异具有统计学意义(p<0.001)。两两比较发现,转发媒体的视频浏览量均高于医院首发和转载上级部门(p<0.05)。(2)视频来源。科室投稿102 个(28.3%),浏览次数与是否科室投稿无关(p>0.05)。

2.3 内容与传播效果。(1)内容类别。医学科普类视频最多,为226 个(65.9%);其次为医学人文,为77 个(22.4%)。经分析,不同内容的视频浏览量差异具有统计学意义(p<0.05)。两两比较显示,医学科普类视频较医院新闻和医学人文类的浏览次数更多(p<0.05)。(2)特定内容。MDT、援藏、抗疫、冬奥、热搜、卫生日和节日等7 类特定内容共有180 个视频。不同特定内容视频的浏览次数差异具有统计学意义(p<0.001)。两两比较显示,卫生日视频浏览量均低于节日、MDT、抗疫、冬奥视频(p<0.05)。(3)系列专辑。“医”面之缘、了不起的三院人、冬奥采访、北大医学科普讲堂和护士节等5 个系列专辑共86 个视频。不同专辑视频的浏览次数差异具有统计学意义(p<0.001)。两两比较显示,科普讲堂系列的视频浏览次数均低于“医”面之缘、了不起的三院人、冬奥采访系列(p<0.05),见表3。

表3 影响视频号传播效果的单因素分析

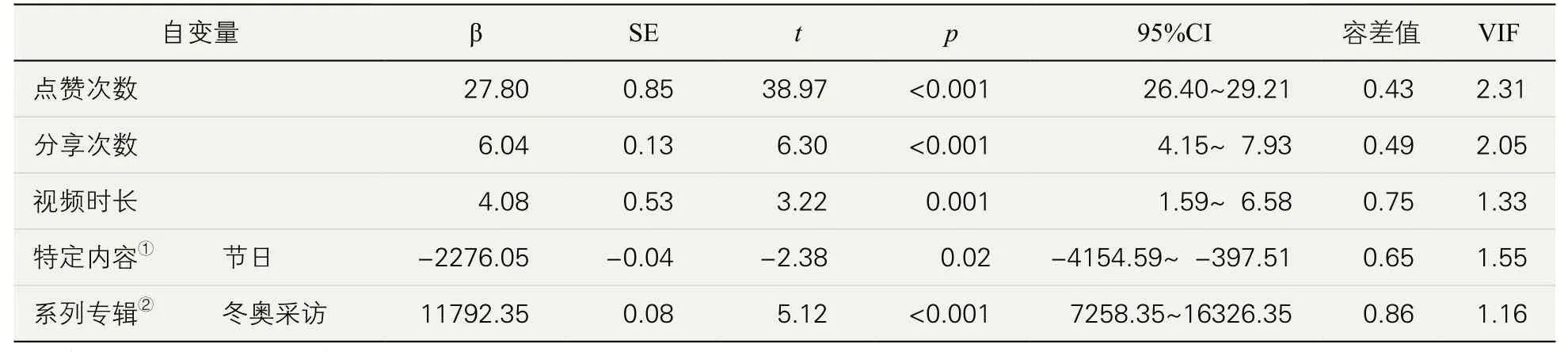

2.4 影响视频号传播效果的多因素分析。以浏览人数为因变量,点赞次数、分享次数、视频时长、科室投稿、公众号引用、内容类别、发布来源、特定内容、系列专辑等为自变量,进行多重线性回归分析,分析影响视频浏览人数的因素。如表4 所示,模型调整后R2=0.93,F=189.81,Durbin-Watson 值为2.08,p<0.001,变量之间不存在显著自相关和共线性,回归模型具有统计学意义。点赞次数、分享次数、视频时长、特定内容、系列专辑是传播效果的影响因素(p<0.05)。从回归系数来看,点赞次数对传播效果影响最大,其次为视频时长、分享次数、系列专辑和特定内容。浏览次数随着点赞次数、分享次数、视频时长的增加呈上升趋势。节日类视频低于非特定内容,冬奥采访专辑高于非系列专辑。

表4 影响视频号传播的多重线性回归分析

讨论

1.健康传播应立足“内容为王”的理念,坚持用户思维,打造贴近生活、实用、有特色的精品内容。研究结果显示,医学科普类视频浏览量相对较高,口播采访类视频浏览次数低于故事演绎、形象展示类,节日类视频低于非特定内容。随着人民群众对美好生活的向往日益增长,多层次、高品质健康需求持续攀升,健康是人人关心的话题。口播采访类多为专家接受采访或出镜叙述,内容相对严肃、专业术语较多。因此,需要深入挖掘、选取内容的切入角度,使其令受众喜欢看、愿意看、看得懂。此外,卫生日、节日期间,权威媒体、各医疗卫生机构等均围绕同一主题开展宣传,相关视频内容存在同质化,较难形成破圈,故应进一步探索创新,提高信息功能性,令受众更有获得感。

通过进一步分析传播个案后发现,精准定位,选取用户关注的题材,具有故事叙事的、趣味的内容更能引起受众的关注。例如,《怎么找到适合自己的运动量》介绍了如何科学健身、远离伤害,片段采用图文动画与特色学科专家真人讲解相结合的方式呈现,视频分享次数、浏览量均较高。《“健康中国2030”规划纲要》中指出,要加强健康教育,提高全民健康素养,加大健康科学知识宣传力度,将开展健康知识普及及行动作为健康中国重大行动之一[3]。由于医院视频号受众主要为患者、患者家属及健康兴趣垂类的用户,故应进一步加强科普选题策划,贴近百姓生活,制作通俗易懂、实用的内容,不仅可以提高观众健康知识水平,更能丰富其文化生活。

2.建构运营模式转型,是做好健康传播的关键。分析显示,视频时长与浏览次数呈正相关,权威媒体视频以及系列专辑、特定内容更具传播性。时长较长的视频多为专业生产内容(professional generated content,PGC),即具有前期策划、中期拍摄、后期制作等标准化流程,采取专业化团队制作模式产出,其质量更有保证,传播效果往往较好。2021年7月正值招生宣传期,医院适时上线《来北京大学第三医院读研吧!》视频,该视频为PGC 类视频,浏览量为全部内容最高。新媒体内容制作、吸引受众的方式更加多样化,短视频跳出了固有内容生产理念和内容生产体系,选题、画面与文案三者相辅相成,共同影响受众的选择和阅读习惯。权威媒体作为专业的内容生产者,可以敏锐地把握时事热点与动向,精准定位公众的健康需求。目前,医院视频平台仍处于建设初期,限于人力、内容、技术等条件,相较权威媒体专业化的运作,忽略了平台和受众的差异性,在宣传上缺少用户运营思维,表现为视觉上缺乏辨识度,内容无法形成系列专辑,更倾向于讲课式输出,没有与用户形成良好互动。

在新媒体语境下,点赞次数、分享次数对传播效果会产生影响,被公众号引用的视频浏览量更高。由于视频号的传播深度依赖于微信公众号、微信朋友圈等渠道,微信中以“点赞”为中枢的社交推荐制在传播流中起到关键作用,并释放出长尾效应的巨大活力,视频号的点赞即分享功能对私域社交场景进行重构,其生态构建离不开内容推荐机制的协调运转和流量分配。同时,接地气、实用性的内容使受众更愿意通过“分享”到好友圈,从而实现层层破圈。随着微信视频号与公众号主页双向打通,公众号“引用”功能贯通了公众号与视频号用户的浏览路径,进一步将内容推广至公域的能力提高。医院主动针对品牌特点作出独特作品来讲好品牌故事,将会增加公众的记忆度和好感度,树立良好的社会形象[4]。因此,灵活运用符合平台自身功能特点的表现形式、手段和技巧,抓住公众情感共鸣,建立与医院文化与品牌一致的内容情感价值,重视与用户互动有关的功能运营,能够使健康传播更广泛。

对策与建议

以人为本,保障人民健康是发展的优先战略位置,医学发展注定与人文关怀相伴而生。创新是提升健康领域舆论引导的内源动力,通过技术创新和运营模式创新去实现融合发展[5]。

1.多平台互动联动,打造多维媒体矩阵。增加平台间的内容流动,某一短视频平台的内容也可在改变一定形式后发布于其他传播平台,在成熟展现信息的直观性、易读性与可信度的基础上,形成独有风格后,进一步打造融媒体矩阵,方便多用户在不同平台上转载。加强主流媒体新媒体的互动传播,提升科普宣教的影响力,形成辐射全国、层次鲜明、立体多样的全媒体健康科普传播格局[6]。

2.策划专题专辑,产生主题意识,有计划有步骤整合主题形成系列。不同主题的内容势必拥有着不同的风格体现,面向公众的科普需求,需简单易懂,画面明快,节奏清晰,而针对医院快讯等宣传内容则需主题明确,严肃认真。对不同的内容加以区分,让用户产生更加深刻的印象,能够通过现有的视频对其他视频产生兴趣,从而加深对创作者的风格印象和品牌印象。

3.抓住重点热点时事,合理原创、积极转载。特定时期的热点内容往往更具关注度,但要注意其中包含的不稳定因素,在内容创作和转载时,都应当仔细甄别信息,避免不良导向。此外,应鼓励青年医护人员积极创作,青年是互联网主力用户,发布青年制作、青年讲述、青年经历的内容可以激发其点赞、分享,从而提高内容的传播力、影响力。同时,与跨领域或同领域短视频制作方一起合作,实现“引流”[7],在把握好专业性的情况下,加强与其他媒体的合作。

4.建立故事趣味性,坚持专业特殊性。在内容生产中,应当格外注意营造轻松、愉快的氛围,降低内容的严肃性,增强其实用性,使其更贴近生活,更易被大众所理解,使其更愿意分享。在信息传播中,卡通形象的设计更能够引起大众的喜爱,可适当加入可爱活泼的卡通插图,以更亲和的口吻传播知识,解读政策。但还需注意的是,降低严肃性并非可以忽视内容的专业性、准确性。