医疗损害责任纠纷中违反医疗告知义务的相关问题探讨

2023-09-11胥彦XUYan薛冬XUEDong

□ 胥彦 XU Yan 薛冬 XUE Dong

在诊疗活动中,患方越来越重视知情同意权的获得与否,相对应的是医方负有告知义务。从法律层面来看,关于知情权的立法在不断完善,如《医师法》第二十五条、《医疗事故处理条例》第十一条、《医疗机构管理条例》第三十二条、《医疗纠纷预防和处理条例》第十三条以及《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第一千二百一十九条等条款中均对医疗机构在诊疗活动中负有的告知说明义务进行了规定,旨在保护患方的知情同意权。近年来因违反告知义务引发的医疗损害责任纠纷不在少数[1],往往成为双方争议的焦点,因此如何把握适当履行告知义务是医疗机构面临的难题,是诊疗活动中医方应当加以关注的重点。本文通过对“中国裁判文书网”公布的北京市2022年涉及违反告知义务的医疗损害责任纠纷案件进行整理统计,分析在司法实践中违反告知义务的相关情形及在医疗损害后果中的原因力,探讨如何审慎履行告知说明义务,以期为医疗实践中医方做好告知说明义务、维护医患双方合法权益提供参考。

资料与方法

1.资料来源。本组研究数据资料来源于中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/),2023年2月21日访问。以“医疗损害”为案由进行检索并赋予相应限定条件(北京、2022年、民事案件),检索出北京市2022年1月1日—2022年12月31日判决的医疗损害责任纠纷民事案件602例,剔除驳回、撤诉、再审等案件后有411 例,通过逐一阅卷筛选,最终共有57 例涉及违反告知义务过错的判决案件纳入本次统计分析。所纳诉讼案件均已判决终结且鉴定意见已被法庭采纳。

2.统计分析。本研究利用SPSS 22.0 进行数据分析。将57 例案件相关信息按照分类进行编码,应用描述性统计分析。计数资料采用频数、百分比描述,计量资料采用均数、标准差进行描述。

结果与分析

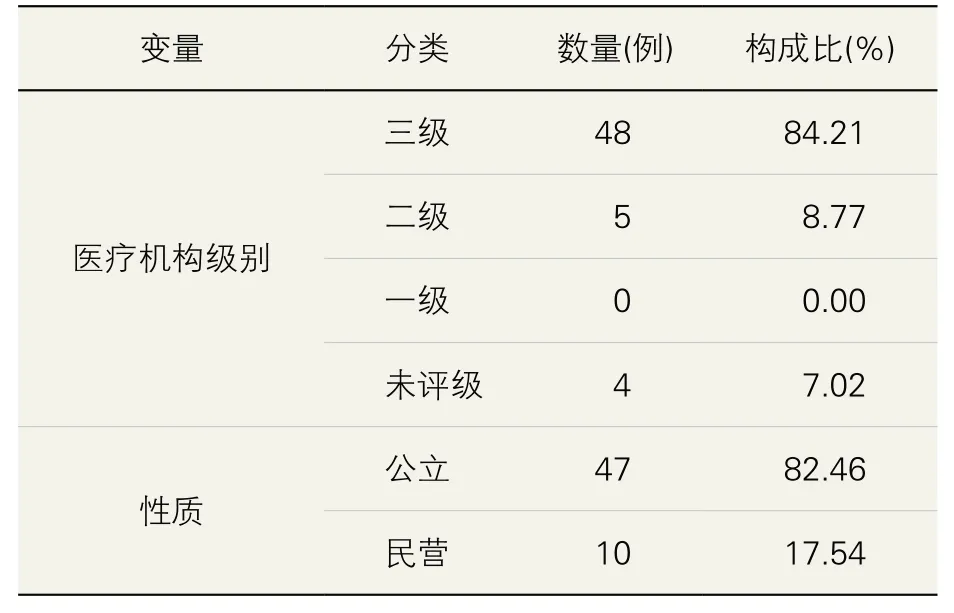

1.涉案医疗机构基本情况。根据医院级别及性质将涉案医疗机构进行分类,本研究数据显示,三级医疗机构共有48 家,占比最高,为84.21%;二级医疗机构和未评级机构分别为5 家和4 家,占比分别为8.77%、7.02%;本组统计的涉案医院中没有一级医疗机构。从涉案医院的性质来看,公立医院占比(82.46%)远高于民营医院占比(17.54%),本组涉案医疗机构的公立与民营比例为4.7∶1,具体见表1。

表1 涉案医疗机构基本情况

2.诊疗过错行为造成损害后果的原因力大小统计。《最高人民法院关于审理医疗损害责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2020年12月23日公布修正)第十二条规定鉴定意见可以将诊疗行为造成患者损害的原因力大小归为六类进行表述[2]。原因力大小虽为技术鉴定层面的表述,但本组研究案件中原、被告均未能提供充分有效的反驳证据,故法庭均采信了鉴定意见中关于原因力大小的结论。统计结果显示诊疗过错行为在损害后果中更多判定为“次要原因”,占33.33%,其次是判定为“轻微原因”的案件有18 例,占比为31.58%;另有1 例案件(1.75%)虽然存在违反告知义务过错行为,但该过错与患者损害后果无因果关系;本组研究数据尚没有原因力大小判为“全部原因”的案件。具体见表2。

表2 诊疗过错行为造成损害后果的原因力大小

3.违反告知义务过错的情形及关键语。参照最高法关于医院违反告知义务应承担损害赔偿责任的情形的解释并根据司法实践,将违反医疗告知义务的过错情形分为五种[3-4],并对57 例判决文书中判定违反告知义务的关键词语进行提取。本组研究数据显示,未履行充分告知义务存在过错的案例最多,占71.93%(41 例);其次是未履行告知义务的案件有9 例,占15.80%;另有5 例存在延迟告知情形(8.77%);未履行充分告知义务及履行了告知义务但未获同意的判决案件各占1 例。具体见表3。

表3 违反告知义务过错的情形分类及识别关键词

讨论与建议

1.医疗告知义务法律规定的演化变迁。随着信息发展的更新迭代,法制建设中相关法律法规也顺应时代的发展不断建立健全。医疗知情同意权在1951年的《医院诊所管理暂行条例》中首次在法律层面得到明确,此后关于此项规定的立法逐步完善[5],在1994年《医疗机构管理条例》(2022年5月1日施行修订版)、1999年《中华人民共和国执业医师法》(2022年3月1日施行《中华人民共和国医师法》后废止)、2002年《医疗事故处理条例》中均有体现,而2010年实行的《中华人民共和国侵权责任法》(以下简称《侵权责任法》)首次对知情同意从需要说明、不宜说明、违反义务的后果和赔偿以及告知义务的豁免方面进行了全面系统的规定[5-6],后2018年《医疗纠纷预防和处理条例》、2019年《中国人民共和国医疗卫生与健康促进法》中也有相应规定要求。目前,关于知情告知义务的最新规定当属2021年1月1日施行的《民法典》。该法延续了《侵权责任法》中相应条款的框架,有三处修改:将“说明”改为“具体说明”、将“不宜向患者说明”改为“不能或者不宜向患者说明”、将“书面同意”改为“明确同意”。告知形式更加的灵活多样的同时也对医务人员如何适当把握告知义务提出了更高的要求[6-7]。

《民法典》自2021年1月1日起施行,纳入本组研究的案件判决时间为2022年1月1日—2022年12月31日,民事诉讼的时效是三年,医疗损害发生在民法典实施前的案件,适用于《侵权责任法》的相关规定进行裁判。

2.诊疗过错行为造成损害后果的原因力大小分析。医疗损害责任纠纷由于医学实践极强的专业性和复杂性,在诉讼实务中为明确双方责任往往要依据医疗损害司法鉴定[8]。司法鉴定围绕“实施诊疗行为有无过错,与损害后果之间是否存在因果关系及参与度”等事项,从技术层面对原因力大小进行评定,鉴定意见往往成为供法官审判确定民事责任和赔偿的参考依据。本组研究数据对57 例医学告知方面存在的过错涉及法律层面的责任程度进行统计,数据显示判定为“次要原因”和“轻微原因”的案件共有37 例,占到64.91%,同时结合本组涉案医疗机构情况来看,其中三级医疗机构占绝大多数,约为84.21%,三级医疗机构虽然属于违反告知义务的高发机构,但从原因力及责任程度多为“次要”和“轻微”来看,说明由于三级医院的诊疗技术和水平处于相对领先的状态,诊治的难度和风险以及发生医疗过错的概率也高于其他级别的医疗机构[9]。

3.违反告知义务过错情形及对策。本组研究数据显示未履行充分告知义务是违反医疗告知义务的主要过错情形,说明医学实践中医务人员对于告知义务有履行意识,但往往由于存在告知不足或者不充分全面而被判定为存在医疗过错,且与医疗损害后果存在一定的因果关系,继而承担了相应的赔偿责任,告知工作仍属于医疗机构诊疗过程中的薄弱环节。故在医疗实践中,如何履行适当的说明告知尤其应引起医疗机构的重视。具体对策建议如下。

3.1 加强法律法规及案例培训。知法懂法方能守法敬法,心中警钟长鸣,才能常抓不懈。前文赘述过关于医疗告知义务的法律法规依据,医疗机构应加强对医务人员相关法律法规培训,强化风险意识和责任意识。同时应结合具体案例进行剖析,明晰医疗风险点,使医务人员了解适当履行告知义务的判断标准[10],了解医疗损害责任纠纷中对于违反告知义务的判定标准,从思想上对履行告知义务重视起来,增强“告知”意识。

3.2 注重质控动态管理。重视质控动态管理,通过质量监管确保制度落实[11],应视不同专科具体情况对知情同意书做出调整,不断完善知情同意的操作流程,避免知情同意书格式化、制式化,杜绝告知事项简单罗列堆砌。动态监督知情同意文书签署告知的整体性和全面性,重视医疗文书的法律效力。

3.3 强化告知事项。在行动上应避免流于形式,不能为了履行告知义务而力求穷尽所有医疗风险。要在知情告知过程中强化个别告知事项,除常规告知事项外,应进行专项重点告知,如手术风险预案、替代方案、预后情况、术后并发症及不确定因素、患者自身特殊身体状况等。根据不同的告知事项选择正确的告知对象,除取得书面同意外还应确认患方是否充分理解告知内容,确保沟通过程真实有效,表达时避免使用过于专业的词汇,尽量用通俗易懂的用语解释清楚告知事项,真正做到患方“明确同意”。

3.4 加强医患沟通培训。加强医患沟通培训虽为老生常谈但常谈常新。培训医患沟通技能并定期演练,帮助医务人员合理把握沟通重点[12],改变医生强势告知、患方被动接受局面,适度引导共同决策,尊重患方的知情权和选择权。

3.5 重视全流程告知。在诊疗过程中,医务人员往往更重视治疗前的告知,如手术前、放化疗前、穿刺操作前等,常常容易忽视其他阶段的告知必要性。手术治疗由于存在较多的不确定性而更容易出现违反告知义务的情形[13],则更应重视全流程的说明告知工作,不能忽视术中以及术后的说明义务,如术中术式的改变、术后病理的诊断等说明告知不当也易导致医疗纠纷。患者死亡后关于“尸检”的告知义务是否及时全面也应引起关注。

3.6 律师/医患管理部门参与见证谈话。陈政等提出通过律师见证可保证沟通告知的有效性,增强其法律属性,从而为医务人员履行告知义务的充分性和准确性提供了保障[14],对维护双方合法权益起到积极作用。如医疗机构受客观因素影响不适宜开展律师见证,可考虑通过医患管理部门参与监督见证医患告知谈话,发挥部门防范风险职能,保障知情告知的规范性,使患者的自主选择权落到实处[15]。

结论

医务人员应重视诊疗过程的各个环节的说明告知工作。医疗机构应审慎把握履行告知义务,加强薄弱环节做好风险防控,避免损害医患双方合法权益,真正做到以患者为中心。