“乖小孩”与“好父母”

2023-09-11李竹贤,张骁鸣

李竹贤,张骁鸣

[摘 要]文章以亲子旅游中围绕“乖小孩”展开的社会话语为切入点,以亲子互动过程为考察重心,探究亲子旅游体验与教育之间的实际关联。文章借鉴了教育现象学理论,采用了半结构式访谈和焦点访谈的调研方法,结合儿童绘画和作文、照片以及父母提供的朋友圈图文等材料,将亲子旅游中的基本行为互动结构梳理为:“好父母”的“轻学校”“见世面”“尊喜好”等行动以及“乖小孩”的“不乱跑”“敞开玩”“玩中学”“好状态”“给面子”等表现。由此进一步指出,亲子旅游中围绕儿童教育的核心互动形式——“双向性”情感互动,它既是实现儿童教育目标的手段,也理应成为教育目标之一。这种亲子旅游中“双向性”情感互动的意义首先在于,“乖小孩”与“好父母”在旅游语境中有机会更充分地表达差异化的诉求,突破日常生活互动中的惯例化与模糊性。其次,亲子间“双向性”情感互动的意义还在于,它揭示了以共同成长为要义的亲子教育的实质内涵。研究从“乖小孩”这一日常话语作为切入点的方法路径选择,有利于凸显人们习以为常的生活表象背后容易被忽视的教育意义;而对亲子旅游互动的“双向性”特征的强调,有利于将亲子旅游从一般性的“儿童教育”推进到富含情感意蕴的“亲子教育”,并为亲子旅游与教育的结合发展提供明确的实践参考。

[关键词]亲子旅游;儿童教育;乖小孩;好父母;亲子互动

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2023)09-0118-14

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2023.09.011

引言

随着中国80后、90后父母的儿童教育意识的逐渐增强,且他们也普遍认可旅游作为一种非正式教育的重要性,亲子旅游得以迅速发展,并成为现代旅游业的一个重要组成部分。然而,带孩子出游并非易事。在知乎、百度贴吧等网站上都有类似“带孩子旅行会很麻烦吗”的讨论,父母大多担心因为孩子的不听话(如吵闹)而影响自己和其他游客的旅游体验。各类社交媒体平台如马蜂窝、小红书等都有诸多相关的亲子旅游攻略,给父母提供如何让孩子乖乖听话的方法1。如果孩子表现好,父母则会在旅游中或旅游后对自己的“乖小孩”大肆赞扬,比如一位妈妈对于孩子在一路舟车劳顿的情况下能表现得“始终很乖很配合……非常安静乖巧”,感到非常满意2。还有的父母觉得孩子常常出乎自己的预料,在旅游中不仅没有给自己惹太多麻烦,还变得比平时更加乖巧懂事3。因此,无论是从旅行前的担忧、旅游过程中的体验还是旅游后的感受和评价来看,“乖小孩”被视为中国亲子旅游中所常见的父母对孩子的基本要求和期待,理应成为亲子旅游中一个值得关注的社会话题。

实际上,“乖小孩”背后所涉及的儿童培养与教育问题也是教育学所关注的重要主题。无论从亲子旅游的实际过程还是从“乖小孩”的使用语境来说,亲子间的互动性都值得特别关注。然而,目前关于“乖小孩”的研究大多只停留在定性讨论层面,经验研究较为匮乏,其中,结合具体情境展开的经验研究则更少。在有关旅游的儿童教育问题的研究中,大部分也偏向于呈现亲子互动为儿童教育所带来的积极影响,尚未看到美好愿望背后亲子互动本身的高度复杂性。总体上,在亲子旅游体验研究中,儿童的声音尚未受到足够的重视,他们的旅游体验往往是间接地通过成人的视角来揭示的[1-2]。虽然已有研究开始纳入父母和孩子双方的视角去探讨亲子的旅游体验[3-5],但其关注重点在于体验的差异特征识别,所呈现的“亲”与“子”的体验相对独立乃至割裂,鲜有研究在关注差异的同时从亲子互动过程本身去探讨差异化体验的影响。

从儿童教育议题来考察亲子旅游,不仅有必要关注亲子双方各自的旅游体验,更需充分挖掘亲子互动的复杂性和多样性,以充分呈现父母与孩子在旅游过程中的教育张力。基于此,本研究所提出的核心研究问题为:亲子旅游中的“乖小孩”现象反映了哪些典型的亲子互动过程,其背后具有怎样的富含张力的互动机制?研究者将尝试以亲子旅游中围绕“乖小孩”展开的社会话语为切入点,以亲子互动过程为考察重心,探究亲子旅游体验与教育之间的实际关联。

1 文獻回顾

1.1 亲子旅游与儿童教育

旅游活动以其突出的“寓教于游”价值,已被父母视为促进儿童全面、个性化发展的重要手段。一方面,旅游可以将课堂知识置于真实的情境之中,为儿童提供多样的学习机会,促进他们对所学知识的理解和把握[6-7];另一方面,旅游还能超越课堂,不仅能扩展儿童的视野和知识面[8-9],还能帮助他们培养耐心和灵活性等社会技能[9]。此外,旅游中改善的家庭关系也能为儿童的学习提供更有利的环境[6, 10],比如Wu等[10]指出,家庭旅游能增强家庭的凝聚力和促进彼此间的沟通,家庭成员能在更轻松的环境中分享过去的经验和自身的价值观,甚至是私人和敏感的话题,这有助于儿童获得与家庭相关的知识。因此,越来越多的父母意识到旅游作为一种非正式教育的重要性[11],甚至将其视为一种“好的育儿方式”[12]。在旅游中,大多数的父母会精心安排各种亲子活动来实现其有关儿童教育的目标[13],即通过寓教于乐、寓教于游的形式,向儿童传递健康的旅游生活方式和积极向上的价值观念,提升儿童的学习能力,并推动其社会化进程[5,14-19]。因而,亲子旅游中的父母并不是没有目的的度假者,而是用心的教育者[20]。Carr也认为,父母与孩子一起度假的主要动机是成为“好父母”[12],并构建一个“幸福家庭”的理想家庭形象[21-22]。而在中国的语境之下,旅游中的儿童教育问题被父母置于十分重要的位置,以儿童教育为首要动机的亲子旅游模式尤为突出,但相关研究还较为匮乏[13]。

在有关旅游中的儿童教育研究中,大部分偏向于呈现亲子旅游对儿童教育所带来的积极影响。这主要是因为大多数研究是从亲子旅游动机和功能的角度来探讨儿童教育议题,但很少深入探究与儿童教育相关的亲子旅游体验的构成与类型,以及亲子旅游促进儿童教育的可能路径及其效果。实际上,亲子旅游并非如父母预想的那么美好与顺利,旅途中的亲子冲突十分常见[4,22-25],它们显然会影响到儿童教育功能的实现。Cullingford认为,儿童虽然会通过海外观光度假在教育层面有所收获,但是在他们眼里,这些都不一定是美好的假期回忆[26]。Small的研究也佐证了这一点,即积极的童年假期回忆是和开心、刺激的情感联系在一起的,而这些情感与学习和教育缺少紧密的关联[27]。对于学习和教育的效果,也并不一定能尽如人意,例如Poria等发现,亲子旅游并未显著提高儿童的地理知识水平[28]。因此,对亲子旅游中的儿童教育研究不能只停留在动机和功能层面,应当看到美好愿望背后亲子互动本身的高度复杂性。

此外,在亲子旅游体验的相关研究中,儿童通常被视为被动的主体[29],且对儿童的旅游体验研究成果尚显不足[12,26-27,30]。然而,随着儿童在家庭旅游和休闲中的影响越来越突出,旅游研究者对儿童的关注度也逐渐提升[23,31-32]。已有研究开始突破调研障碍,直接对儿童群体展开调研,其中,大多数研究纳入了成人和儿童双方的视角,重点进行了体验的差异特征识别。例如由于代际差异,父母和儿童在旅游偏好上存在较大的不同,父母往往对文化类、遗产类等具有教育性导向的目的地表现出更为强烈的兴趣[3],他们更关心旅游的教育性结果和在旅行中所形成的社会认同[33-34]。但是,儿童通常期望在旅游时获得社交性和娱乐性的体验[34],希望在家人的陪伴下参加丰富有趣的活动,体验各种新鲜事物[3-5,25,27]。但上述研究所呈现的“亲”与“子”之间的体验相对独立,甚至存在割裂的情况,鲜有研究在关注差异的同时,从亲子互动本身去理解同一过程对于双方体验形成的差异化影响。此外,Fu和Lehto在对中国家庭旅游的研究中发现,亲子旅游体验不只存在差异和矛盾,父母和儿童也能找到彼此的共性,从而在旅游中和谐相处[35]。因此,亲子旅游体验是一个既有亲子冲突又总体和谐的整体。研究者应看到亲子旅游体验的整体性和复杂性,在纳入儿童的视角的同时,关注儿童与成人的互动与关系[14, 34],从父母和孩子的双重视角呈现更为动态的、整体的亲子旅游体验。

1.2 “乖小孩”的概念与塑造

儿童的培养和教育问题是教育学关注的重要主题之一,而“乖小孩”概念涉及把儿童教育成什么样的人、如何培养等问题,教育学界对此也展开过广泛的讨论。“乖小孩”象征着某种角色期待与角色规范,儿童往往以“乖小孩”为标准来调适自身,以适应这一社会角色[36]。而这一社会角色的背后是整个社会的价值取向,通常由成人所决定,且没有刚性的标尺[36]。用“乖小孩”要求儿童其实是以一种成人的标准训练儿童,推动儿童的人格发展和社会化进程,以满足儿童进入社会的各种需要,尤其是心理发展的需要[37]。父母是儿童的第一交往对象,更是他们习得社会规则的重要来源。因而,父母在与儿童的互动中对儿童进行教育的目标和策略都会深刻地影响上述的社会化进程[38]。由此,对“乖小孩”相关现象的探讨应注重“乖小孩”所处的社会情境,同时,要尤为关注亲子互动行为,综合运用访谈法、观察法等多种研究方法对现象进行多维度、多层次地挖掘和分析[38]。

不过,目前关于“乖小孩”的研究大多只停留在定性讨论层面,经验研究较为匮乏。在有关“乖小孩”的概念内涵方面,学界尚未形成统一的定义。有研究认为,“乖小孩”是“听话”的小孩,即在家听父母和其他长辈的话、在学校听老师的话,能遵守成人所设置的规矩[39-42]。另有一些研究从“乖”这个限定词出发来界定“乖小孩”,认为其最重要的特征是“乖巧”,即对长辈顺从、“识相”,甚至还会迎合、奉承,把别人尤其是长辈的需要放在首位[40,43]。还有的从成人角度出发,认为只要孩子对长辈有礼貌、懂规矩,像个“小大人”,就是讨人喜欢的“乖小孩”[40]。“乖小孩”概念的模糊性可能源于日常生活情境的复杂性,在某些情境下被视为不友好的行为可能在其他情境下转化为合理行为[44]。但即使在不同的情境之下,“乖小孩”的不同内涵之间也可能存在一定的共性,关键在于对这些特定情境加以识别和分析。

总体上,研究旅游情境中的“乖小孩”现象,不仅可以丰富与“乖小孩”相关的社会话语和社会观念研究,从特定情境给予“乖小孩”以更为清晰、细致的理论阐释,还能通过与日常生活中的“乖小孩”现象展开对比,反观旅游情境在儿童教育问题上的特殊性及其不同于日常生活的价值。

2 研究设计与实施

2.1 方法论基础与研究设计

本研究以教育现象学为方法论基础,主要有如下3点考虑。首先,教育现象学是在教育学诸领域中尤为注重经验研究的学派[45],而本研究对旅游中“乖小孩”问题的探究正是立足具体情境进行的经验研究,即关注旅游情境中的父母和孩子在教育問题上的真实体验。其次,教育现象学强调开放性地理解经验世界和特定的教育生活情境,即悬置相关的理论和先见,关注具体的、真实的生活体验,而本研究对亲子旅游体验的探究也不应受限于已有的教育动机和功能等惯常角度,而应该立足体验本身。再次,教育现象学极为注重成人和儿童的互动[46],而本研究也高度关注儿童与成人的互动与关系,期待从父母和孩子的双重视角呈现更为动态的、整体的亲子旅游体验。

在具体的研究操作上,教育现象学强调直观的理解,没有固定的技术性程序或特定的机械模式[47],但也提供了一些探寻教育生活体验的本质和意义的方法原则,从而区别于其他研究取向[48]。这些原则以3个策略性步骤构成:面向实事,搜集材料;理解现象,提炼主题;持续反思,文本写作。三者之间存在着相互渗透、不断推进的动态关系。在经验资料搜集的方法上,本研究主要采用了半结构式访谈和焦点访谈方法,同时,结合儿童绘画和作文等材料,在访谈父母过程中也搜集了相关照片及其微信朋友圈的图文。访谈问题紧扣着在旅游情境中对“乖小孩”这个词语的具体使用来展开。从搜集资料开始,研究者就坚持不断展开研究反思,特别是根据初步分析结果对下一步资料搜集工作加以调整,持续性地在搜集与分析资料中循环往复、交互启发,直至信息饱和并提炼出本土化概念,力图用清晰的语言对“乖小孩”的意义结构加以整体呈现。本研究调研对象为四川省梓潼县文昌第二小学校六年级某班全体学生(23名男生,23名女生;年龄12~13岁;12名独生子女,34名非独生子女)及部分父母(12名父亲,23名母亲;年龄30~45岁)。选取这一群体的原因主要在于:其一,这是一个普通县城的普通小学,“旅游”对于绝大多数父母及其子女来说都是具有非惯常意义的特殊活动,有利于识别和分析他们的旅游体验;其二,研究者之一即毕业于此,能够熟练使用当地方言,有利于拉近研究者与受访对象的距离,而文化的相通也有助于更好地理解受访对象;其三,所选学校总体师生关系、老师和学生父母的关系良好,在校学生的压迫感不强,相对轻松的氛围有利于研究的开展,减少了研究者在进入之初就已经存在的权力关系不平等问题;其四,选择六年级的儿童是因为本研究所要探究的“乖小孩”涉及对抽象概念的理解与表达,根据发展心理学的观点,处于学龄期末尾的六年级儿童具备必要的抽象思维能力和充分的表达沟通能力[49-50]。此外,在调研过程中,研究者也鼓励亲子双方回忆孩子“小时候”的故事,或者请父母讲述所见到的其他不同年龄段孩子的旅游故事,争取在一定程度上补充不同年龄段的内容以备后续分析。

本研究的实地工作包含预调研(2020年12月23日—2021年1月8日)和正式调研(2021年4月5日—5月1日)两个阶段。预调研阶段的主要工作是和儿童熟悉、建立信任,并对部分儿童在校内进行初步的访谈,为正式访谈框定方向和关注点。正式调研主要以访谈为主。在对儿童进行一对一的正式访谈前,需要运用一些方法来激发他们的表达[1,4]。儿童绘画是现有研究中所常用的一种方法,也已有部分研究通过绘画直接考察儿童的旅游体验[5]。但儿童作品的背后似乎总有父母或老师的影子,研究者很难判断儿童绘画的“真实性”[51]。因此,本研究并未直接对儿童绘画进行系统性的分析,而是以绘画的内容作为切入点,引发儿童的回忆与讨论。本研究除了采用绘画的形式之外,还加入了写作文的形式,因为研究者在预调研期间发现这两种形式是所调研儿童群体常用的表达形式。因此,研究者将作文和绘画(以“一次难忘的旅游”为题)作为辅助访谈的工具(搜集了17幅画和29篇作文),以具体的旅游互动为切入点,以利于引发儿童的回忆,辅助他们快速进入话题,展现有关“乖小孩”的丰富细节。

然后,根据儿童访谈的情况(46名调研对象中仅有1人未接受访谈),邀请部分父母单独进行半结构式访谈。在对儿童和父母访谈的中后期,本研究已经形成了初步的理论框架,但仍有一些重要问题尚未得到深入挖掘。因此,在单独访谈的基础上,本研究加入了儿童的焦点访谈(6组,总时长约为6小时,共22人参与),原因在于:一是可以针对在个体访谈中发现的重要问题进行深入讨论;二是能对已有的想法和初步形成的理论框架进行佐证和修正;三是这种由几名儿童一起参与的研究形式会在一定程度上减少研究者给儿童所带来的压迫感,有利于儿童更自由地表达自己。

由于涉及儿童这一特殊的研究群体,研究者在有关儿童研究伦理方面做了细致的考虑、安排、记录和自省。在整个研究过程中,研究者以不同的形式事先向学校负责人、相关老师、父母和儿童本人征得了同意,对自身和儿童之间的权力动力机制也保持高度敏感性,充分尊重他们的意愿,规避可能的伦理风险[52]。

2.2 资料分析与整理

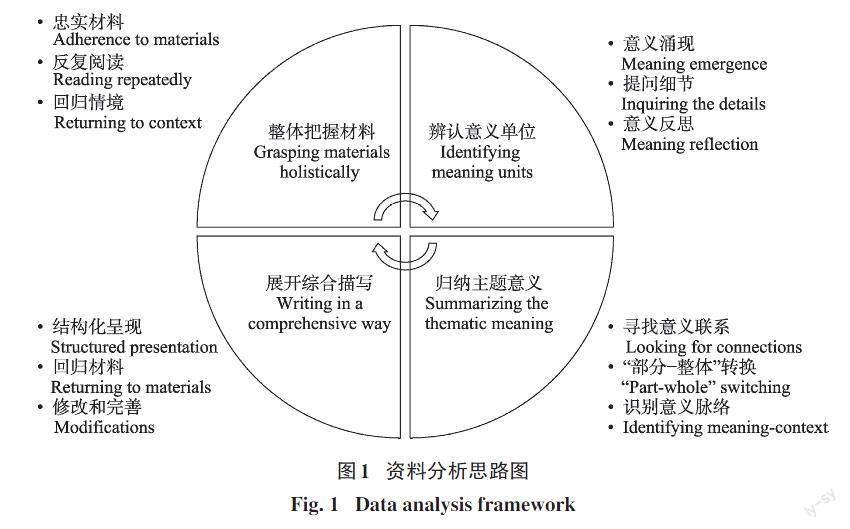

本研究主要依凭教育现象学倡导的现象学阐释方法,一是考虑到其处理的现象主题与本研究的主题密切相关,二是因为以Max van Manen为代表的教育现象学家所发展的“意义给予方法”(meaning-giving methods)有助于揭示互动行为背后的深层内涵,为研究者提供超越现象本身的丰富启发[53]。而现象学的阐释分析是一个复杂、富有创造性的活动,没有固定的规则和程序[54],但通常会由反复阅读、辨认意义单位、归纳主题、综合描写等几个相互推进的阶段共同构成[55](图1)。

首先,研究者将访谈录音转换为文字材料,忠实记录受访者的原始用词,悬置自己的已有经验和成见,然后反复阅读访谈文本,将自身带入原始材料所描绘的情景之中,實现对材料的整体性把握1。其次,不断地对故事进行现象学的提问和反思,辨认和关注其中涌现出的基本意义,此时,研究者既要基于文本,又要超越文本,尤其需要敏于发掘可能的隐含意义[56]。再次,研究者需要寻找意义之间的联系,从全局上再次整体性地把握材料,发现并尝试陈述蕴含其间的意义脉络,并在“整体”与“部分”之间不断来回转换(资料分析示例如表1所示)。最后,研究者需要对较为贴近意义脉络的文本再次进行修改和完善,用清晰的结构呈现蕴藏于材料中的意义,并完成综合性写作。

3 研究发现

围绕着旅游情境中的“乖小孩”这一社会话语,本研究从有关的亲子旅游体验中总共发现8个主题意义。一个重要的发现是,在人们熟用也熟知的针对孩子的“乖小孩”话语以外,也有一套针对父母的“好父母”话语,它被人们“熟用”而不一定“熟知”,也就是在观念上往往未能引起充分的注意。本研究将“乖小孩”或“乖”的社会语言现象作为研究切入点,而“好父母”则是在研究过程中被发现其必然在场而又往往在观念上“隐身”的另一面。这些基本发现突出地反映了亲子旅游本身的“互动性”特征:一方面,在父母和孩子眼中,父母带孩子出去旅游,有着“轻学校”“见世面”和“尊喜好”的想法和行动,这些都可能成为旅游中“好父母”的标志;另一方面,有了父母的付出和期盼,孩子需要做到“不乱跑”“敞开玩”“玩中学”“好状态”与“给面子”,这样才能被称为“乖小孩”。而“好父母”与“乖小孩”互动的背后是“双向性”的情感联结与互动,亲子针对具体教育实践的沟通在借助这种情感联结和互动的同时,也在不断加强这种亲子间的情感和教育关系。

3.1 “好父母”与“乖小孩”的基本行为互动

3.1.1 “好父母”的期望与行动

在旅游时,“好父母”往往主动和孩子达成“轻学校”的约定或者默契,即在旅游中不能谈学校学习,让孩子从日益繁重的学业中解脱出来[12, 26],拥有更多的自由玩耍的时间[24]。但对于父母来说,“轻学校”背后的深层逻辑其实还是重视学校、重视学习,即让孩子在沉重的学业压力中暂时得到缓解,并希望他们在修整之后重新投入学习。一位妈妈回忆说:“我一直就跟他说,‘我们耍就要开开心心地耍,但是一旦学习的时候,希望你把心用到学习上,你耍的时候就不要想到学习。我就是想让他放松一下。”(No.6妈妈)有时,父母会把旅游作为一种学习的奖励或者鼓励,日常生活中“乖巧的儿童”更有机会和父母去旅游[13]。但多数父母感觉旅游对学习的激励效果并不显著和持久,他们普遍转向更加珍视其中的情感安慰,即只要孩子在旅游中玩得开心,他们也就获得满足。在此方面,的确也很少有孩子将旅游作为学习的动力(尤其是这种方法用多了之后更容易失效),他们更看重的是只要父母答应了他们要出去旅游,则无论考试结果怎么样都会出发,这更能让孩子感觉到父母的尊重,对父母的信赖也得以强化。

在“轻学校”的前提之下,“好父母”还希望带孩子出去“见世面”。父母认为,只有让孩子从学校繁重的学习中解脱出来,孩子才能放松身心,才能看到和领悟更多的东西。在“见世面”的内涵上,父母不仅希望孩子能获得多样化的知识,他们还考虑得更加长远,如开阔眼界[15]、提升社会交往能力[15, 57]或者塑造“三观”等(图2)。因此,在“见世面”的内容上,父母往往具有较强的目的性,例如表现为选择大城市或者历史文化特色更为突出的目的地。虽然多数父母对孩子在知识和视野上的改变有着强烈的愿望,但他们认为整个过程应该是自然而然的,不需要刻意强调“见世面”,有一种只是“带孩子出去看看”的感觉。因为他们担心太过强烈的情感表达会给孩子造成太大的压力,从而让孩子产生抵触情绪。而孩子倾向于指出父母的意识和行动当中的某种“刻意”,有一种“带我去见世面”的感觉。他们对此也表现出认同和“领情”,并乐于从父母那里汲取知识或在父母特意安排的锻炼下得到成长,在此过程中他们和父母的情感交流也变得更加频繁。

为了更好地“见世面”,“好父母”会选择“尊重”孩子的喜好。因为如果孩子不喜欢父母所安排的活动,他们不仅无法增长见识,还可能破坏全家的旅游体验。但是,父母会根据其想让孩子“见世面”的内容有选择性地尊重孩子的喜好,甚至引导孩子去喜欢父母所喜爱的东西,“创造”孩子的新喜好。父母在征求孩子意见的时候虽然希望孩子能有自己的想法,但通常只是把孩子的意见纳入考慮范围之内,并不会完全照收照办,总体上还是希望孩子能听从自己的安排。因为父母所定的计划已经对孩子的喜好有所考虑,并且会以成人的身份在儿童的“成长”和“需要”之间做出孩子自己所无法完成的权衡[13]。孩子也大多能感受到父母对自己的尊重以及父母在旅游安排中的“良苦用心”[13],但他们也意识到父母不是完全尊重他们的喜好,有的甚至认为父母只是想让他们选择父母所预想好了的东西,所以在做选择时要去猜测父母内心的想法。但大多数时候他们并不知道父母究竟怎么想,猜错时会被批评为考虑不成熟,不说又会被认为是没主见,所以往往造成“说也不是,不说也不是”的局面,怎么做都是“不乖”,这让他们承受了不小的心理压力。

3.1.2 “乖小孩”的回应与表现

面对“好父母”的期望和行动,孩子也做出了一系列的回应,从个体和家庭两个层面努力地成为“乖小孩”。在个体行为层面,“不乱跑”即不做任何有安全隐患的事是对“乖小孩”的底线要求。孩子普遍明白“不乱跑”的重要性,即在陌生的环境下主动保障自身安全。同时,他们也能够对父母的“管束”表示出理解,一位孩子这样说道:“我有时候就会这样(乱跑),就感觉好像自己不太乖。感觉大人确实比较担心安全,我很能理解(他们),主要是因为我可以站在他们的角度去想:如果我是他们,我的女儿离开自己视线是怎样的一个心情,我可以理解的。”(No.18)但在“不乱跑”的同时,“乖小孩”还需要做到“敞开玩”,即暂时地而又彻底地从学习中解脱出来,对旅游世界充满好奇并积极探索。因此,孩子对于父母的“管束”呈现出纠结和矛盾的状态(图3)。他们既希望父母给予他们较大自由度,让他们能够充分接触旅游中的各种新鲜事物,又认为父母的“管束”不仅是“敞开玩”的安全保障,还是关心自己的表现,他们希望“被看见”和被重视的情感在旅游中变得尤为强烈。此外,“乖小孩”还需要在“敞开玩”的过程中有所收获,即做到“玩中学”,在“学习”和“游戏”之间实现一种平衡[13]。孩子十分乐于在旅游中接触新事物,只是他们的主要目的是获得快乐[25],他们不希望让旅游中的学习变成任务,因而更加期待和父母一起探索,在轻松的学习中拉近和父母之间的情感距离。孩子们很直率地表达了对于比较生硬的“玩中学”安排的反感:“我觉得我每次出来旅游的素材都特别多,然后我写的话就特别繁琐,反而写不好。反正我觉得我出去最好不要写作文,如果我出去要写作文的话,我真的不想去。”(焦点访谈2 No.24)“家长本意是好的,但是出去耍最重要的就是放松心情,写作文就很破坏心情。”(No.5)

在家庭层面,“乖小孩”有义务在旅游过程中维持全家的“好状态”,这类似于让整个家庭处于Gram所提出的“好氛围”(good atmosphere)之中[4]。孩子需要做到少和家人闹矛盾,有较强的家庭和集体观念,能为他人考虑,不以自己为中心。这也呼应了Lehto等[58]所提出的旅游的陌生环境能催生孩子更为强烈的家庭感,逐渐用“我们”而不是“我”和“你”来思考问题。父母和孩子都认为旅游中“开心”最重要(图4),因此,都会尽量避免在旅游过程中爆发冲突,尽可能通过协商等形式调和矛盾。这需要父母和孩子都愿意“讲道理”,都需要反省自身和做出改变。下面这位孩子的态度有一定代表性:“父母虽说是很伟大的人物,但也不是神仙,也会犯错。我觉得我们应该有一颗包容、宽容的心对待这个事情,出去玩的时候,有时候我爸和我吵架了,如果我爸说得太过分,我爸也会找我来道歉,我妈也是。”(No.2)在维系家庭内部的“好状态”之外,“乖小孩”还需要给自己和父母面子,注重维护家庭的外部形象。“乖小孩”会在旅游过程中主动约束自己,给他人留下好印象,这会让他们感到很有“面子”。与此同时,“乖小孩”还需要给父母面子,即不和父母当众争吵、顺从父母的意见。在“给面子”的过程中,孩子已经逐渐将自己与父母、家庭联系在了一起,明白自己的行为会影响到别人对自己家庭的评价[59],在这一点上,不少孩子表现出一种情感上的细腻乃至是某种成熟,例如“有礼貌不只是提升在别人心目中的地位嘛,也跟照顾自己父母的面子有关。(要不然)别人就会觉得我的父母没有把我教好啊,就说家教不好,所以说出去耍还是要乖一点的。”(No.5)不过,对很多父母来说,面子问题显然没有孩子的成长那么重要,他们更乐意将看似伤面子的行为视为孩子成长道路上的必然现象,即“养孩子的都知道”。(No.39爸爸)总体上,旅游中“快乐第一、面子第二”的潜在原则在此依然重要,大家都愿意尽快走出因为丢面子和伤面子而产生的不愉快,继续享受美好的亲子旅游时光。

值得注意的是,“乖小孩”在个体层面的表现也会影响“好状态”的维持以及能否让父母和孩子都有“面子”,这主要体现在亲子围绕“不乱跑”“敞开玩”和“玩中学”所产生的矛盾以及对矛盾的处理方式上,比如孩子不注意安全问题,做不到“不乱跑”,父母可能会当众批评孩子甚至产生争吵,这对内可能会影响孩子和父母的旅游“好状态”,对外也会让父母和孩子没有“面子”。而“乖小孩”在家庭层面的旅游状态也会反过来影响孩子在具体行为上的表现和相关的亲子互动,比如孩子努力做到不和父母闹矛盾,父母在心情高兴的情况下可能会放宽对孩子的限制,让孩子能更好地“敞开玩”。

3.2 “好父母”与“乖小孩”的互动机制——“双向性”情感互动

旅游作为父母给孩子的“礼物”,寄托了父母深厚的情感[20]。“好父母”的一系列行动背后暗含着对“乖小孩”的诸多期待,但需要以更为平等的尊重情感、产生共鸣的方式实现亲子之间的共识,孩子才能更主动地做出相应努力以达到要求,做一个“领情”的乖小孩。而“乖小孩”的表现会让父母觉得自己的付出很值得,在情感上得到很大满足[22],并愿意继续做“好父母”,与孩子一起呵护愉快的旅游氛围。与此同时,孩子也在“寄情”,他们在与父母的情感互动中也表达了对父母教育行为的期待。在这个过程中,父母需要“领情”,才能实现亲子间的良性互动,才能让孩子从“乖”逐渐变得“懂事”,实现真正的成长,这也是父母想最终实现的教育性目标。可以说,亲子旅游中对于儿童的教育是在一种关于“情”的双向互动中展开的(图5)。这种互动背后的“双向性”情感联结既是一种亲子关系的联结,也是一种亲子教育关系的联结。

值得注意的是,从“情感”的角度来看,对孩子是否“乖”的判断具有较强的不确定性和模糊性。如果父母具有强烈的情感期待,“乖”的问题就变得十分重要,孩子会被置于父母的密切关注之下,他们也越容易“犯错”而变得“不乖”。此外,“情”的表达与领悟方式都是相对间接的,父母往往很难将“情”转化为具体的行为要求,也不会刻意向孩子表达自己的要求,孩子往往在不知情的情況下就犯了错,变得“不乖”。但当问题或冲突出现时,父母往往不会轻易说自己的孩子“不乖”,他们会将其视为一个教育契机,即针对孩子的行为和心理问题加以纠偏。因此,在“乖”与“不乖”之间有一个中间地带,父母对孩子的评价可以根据具体情况向两边转化,如果孩子能和父母好好沟通,往往被视为“乖”,而如果犯了错仍表现得很固执、不听父母的话,在父母眼里可能就变成了“不乖”。然而,父母也并不喜欢那种“太乖”的孩子,父母不愿意看到自己的孩子什么都听自己的,而是希望他们有自己的想法,比如一位妈妈表达了对自己女儿“太乖”的担忧:“她从来不和我们闹矛盾,她太听安排了,我觉得有一点不太好就是缺乏个性……一般(我们问她想)到哪里去,她就没想法……她听话,我还是高兴,她温顺,我们大人肯定都喜欢这种娃儿,她从来都不淘气。但是我就是怕以后(她)在这个社会上生存的话,太没主见。”(No.24妈妈)

但也正是因为“情感”的作用,“好父母”与“乖小孩”之间的互动总体上是稳定且长久的,但实现这种“双向性”情感互动的关键在于“不过分”。孩子的“不过分”体现在需要基本满足父母在旅游中所提出的要求,不能太过博取存在感或太“乖”,在发生矛盾的时候可以讲道理并及时改正。而父母也不能对孩子施加过多的约束,父母应找到让孩子舒服的陪伴方式,即在陪伴孩子的同时又给予孩子成长的空间。当矛盾发生时,父母要具体情况具体分析,能看到孩子的付出,并反思自身所存在的问题,不能过分地指责孩子。比如一位妈妈反思到:“娃儿就是,有些时候你没搞懂,冤枉了他呀,那他绝对是要争辩,我也能理解。因为娃儿大了,有时候我也要站到他的角度去想一下,不能一味地指责他,(如果一味指责)我觉得这么也不对。”(No.38妈妈)因此,在“双向性”情感互动的作用下,即使在孩子“不够乖”或者父母“不够好”的时候,只要双方给予对方包容、理解以及成长的空间,亲子之间的互动依然能够继续。在孩子的成长过程中,父母和孩子会在双向的情感联结与互动中不断地与对方沟通和调整具体的教育目标和方法,不会因为某个具体目标和要求的尚未达成而削弱或者中断。并且,在针对具体教育实践的沟通中,也增进了相互间的了解,亲子间的情感和教育关系也不断得到加强。从儿童教育视角看,在旅游情境中的教育无法与情感相剥离,因此,亲子旅游既能带来父母和孩子的能力和知识的成长,也能促进亲子关系和情感的成长。

4 结论与讨论

本研究围绕亲子旅游中的“乖小孩”现象,从儿童教育的视角,发现“好父母”是必然在场的另一面。而“乖小孩”与“好父母”之间的密切互动,也塑造了亲与子在儿童教育问题上丰富的旅游体验。在“乖小孩”与“好父母”的基本行为互动中,还蕴含着亲子间的“双向性”情感联结,即在行为互动的背后是更为深刻的“双向性”情感互动,它在亲子旅游互动中占有核心的地位,其既是实现儿童教育目标的手段,也理应成为教育目标之一。

这种亲子旅游中“双向性”情感联结与互动的意义首先在于,“乖小孩”与“好父母”在旅游语境中有机会更充分地表达差异化的诉求,突破日常生活互动中的惯例化与模糊性。这也为父母和孩子从日常角色和责任中的解放[58]提出了一种可能的实现途径。在面对更多不确定性的旅游语境中,父母对“乖”的强调其实是一种情感期待,即期待孩子的成长并表明参与孩子成长的强烈意愿;孩子明显感知到父母的“好”和自己的需要,主动地“乖”与成长。对于父母来说,他们不仅要求孩子“乖”,而且自身也在旅游前后都有更强烈的动力要做“好父母”。不过,父母对于自身的引导者和参与者的角色理解,通常一开始还比较模糊,因此借助“乖”这类话语来加以笼统表达,但是其中已经透露出要做“好父母”的反身性要求。对于孩子而言,他们能通过父母的一系列行动感知到父母的“好”,正是基于对这种情感的体会,孩子在旅游中所做的很多事情都是他们的主动选择,“表现得更乖一点”是孩子对父母的感激。虽然已有研究曾提及孩子在亲子旅游中的“主动性”,但大都是指孩子独自探索世界的能力[57],而本研究所发现的“主动性”是一种基于情感的主动,一种在关系上的主动。无论是对“好父母”的回馈,还是基于自己的需要,孩子选择“乖”,都是要在旅游中和父母建立起更紧密的联系,要在父母的帮助和保护下成长,同时也期盼获得一定的自由去构建属于自己的成长空间。正是在围绕着各种不确定性而展开的点点滴滴互动和对于可能发生的矛盾、争执的陆续解决中,日常惯例开始失效,而原本模糊的角色、态度与行动却逐渐变得清晰。对于父母和孩子来说,这显然意味着较大的挑战,研究中也发现,并不是所有亲子家庭都能够得到合意的互动结果,然而,旅游语境毕竟为他们提供了学习和适应的宝贵契机。

其次,亲子间“双向性”情感互动的意义还在于,它揭示了以共同成长为要义的亲子教育的实质内涵,并特别为父母一方的行动提出了实践指导。亲子旅游中的“乖小孩”现象可以被理解为亲子间更强的双向情感联结下的共同成长,这有利于将亲子旅游从一般性的“儿童教育”推进到富含情感的“亲子教育”。本研究发现,一方面,虽然父母为了孩子花费了时间、金钱和精力,很想要得到即时性的反馈,希望看到孩子在旅游中有所收获、有所成长,但是很少将这种强烈的情感转化为单向性的压迫性教育行为,多数时候是自觉地在具体的互动过程中让孩子感受到自己寄托的情感,从而能够一起去接近乃至实现期待中的成长;另一方面,大多数孩子在旅游过程中确实会主动地体会到父母所寄托的情感,努力响应由情感互动所激发的各种显性和隐性的要求,同时,也积极地表达自己的情感需求和对父母的期待。通过“乖小孩”与“好父母”的“双向性”情感互动现象可以发现,父母一方对子女的“教育”实践,不宜再是单向输出的、充满权威的乃至要求服从的“教学”或“训诫”,而应该转变为一个基于亲子间更强的双向情感联结的共同成长过程。在这个过程中,亲子互动的层次变得更为丰富,孩子的主动性得到了更多的激发,父母也能在更为平等的双向互动中得到成长。不过,情感联结和真正深入的情感沟通是需要过程的,而随着孩子的不断成长,联结和沟通的内容与方式也显然需要做出应时的调整。此外,动态的视角也必不可少:在孩子年龄尚小的时候,更常见的情况是父母单方面的寄情,亲子互动的重心可能更偏向于满足孩子。但随着孩子年龄增长,他们的主动性日益增强,亲子间的双向互动和联结就会变得更加平衡。

显然,在现有的亲子旅游研究中,对这种“双向性”的认识还尚不充分。从对亲子旅游的整体认识上来看,研究者普遍认为,中国的亲子旅游呈现出“以儿童为中心”的旅游模式[13]。但这些研究很可能只给出了一种有关“好父母”的刻板印象:他们往往急切地在旅游中寄托了关于孩子及其成长的诸多期待,感叹于自己的付出[22]。很少有人意识到孩子在旅游中也有较为主动的期待和行动。片面强调“以儿童为中心”的本质其实是“以父母为中心”,只是想一味满足父母关于自身理想形象和家庭形象的构建,看不到孩子的付出。从本研究围绕着亲子旅游中的“乖小孩”社会话语所反映的社会现实来看,在80后和90后的父母及其子女组成的家庭中,亲子间存在一种“双向性”的情感互动,而并非是从父母角度单方面地以孩子为中心。虽然Carr曾提出过“好父母”(good parents)的概念[12],但不同于中国“好父母”在旅游中对儿童教育的强调,西方语境下的“good parents”是以创造“happy family”为理想,更为关注父母在凝聚整体家庭关系中所起的作用,因此,也尚未揭示亲子间“双向性”情感互动的特征。

虽然在现有的亲子旅游和休闲活动研究中,不乏对亲子间情感和关系的关注,即父母和孩子能通过共同的旅游和休闲活动增进情感、改善亲子关系[15,33,58,60]。但这种“情”常与“教育”分离,即促进家庭關系和加强儿童教育是亲子旅游的两大动机或功能。有的研究者还进一步指出,亲子旅游中的中国父母对于“教育”的关注强于对“情”的关注[14]。而本研究所提出的“双向性”情感互动,从儿童教育的视角揭示了“情感”“关系”和“教育”所具有的不可分割性,亲子旅游中的儿童教育不能脱离“情”而存在,即情感的互动是在儿童教育背后更为深刻的、根本的内容。虽然Wu[10]和Bos[6]等学者也曾指出家庭旅游中改善的亲子关系有助于儿童的学习,也尝试将“情感”和“教育”联系起来,但本研究所指的“情感”并不能简单、直接地等同于改善了的亲子关系,它并不是一种作为儿童教育或者学习的静态的背景或基础。它虽然先于旅游中的儿童教育,但也会随着教育活动的开展而不断发展变化:亲子双方通过围绕儿童教育的积极互动,一方面体会着对方在旅游中所寄托的“情”,另一方面也表达着自己的情感需求和期待。在这个过程中,如果父母与孩子之间双向的“寄情”和“领情”能较为顺利地实现,这种情感联结和互动会不断得到强化,而亲子间情感的增进或者关系的改善则可被视为“双向性”情感联结和互动不断加强的一种表现或结果。

除了上述从情感互动的角度所体现的理论意义外,本研究的方法论创新在于尝试从人们所熟悉的“乖小孩”这一日常语言入手,探究了人们习以为常的表象背后容易被忽视的意义。日常话语常常将现实掩盖在一种似是而非的表象之下,人们常因为日常生活的司空见惯而陷入熟视无睹的状态[61]。因此,对熟悉的日常生活进行审视和反思变得十分必要,且这种扎根于日常生活的研究路径会为日常生活中的人带来更为真实而直接的影响,具有十分重要的价值。此外,在具体的研究过程和操作中,从“乖小孩”这一日常语言本身切入,能在访谈中迅速激发起父母和孩子的直观印象与有效回应,这有助于获得更为贴近现实的经验材料,并通过不断地反思寻找到日常生活本身的逻辑。在现实意义上,本研究有利于具体揭示亲子旅游对儿童、父母以及家庭的教育意义,有助于社会机构特别是儿童教育机构、亲子旅游机构更有效地设计和推出富含情感教育内涵的亲子旅游产品,促进亲子旅游及类似亲子活动的功能拓展和价值升华。

但本研究还存在一些不足。在研究方法上,本研究虽然采用了绘画和写作等形式激发儿童回忆,但和正在发生的旅游情境相比,在互动细节的把握和呈现上仍有所欠缺。在未来研究中,研究者可以进入真实的旅游情境,将观察与深度访谈结合,调动视觉、听觉等各种感觉器官对亲子互动现场展开全方位记录和体悟。此外,研究者还可以开展典型案例研究,更为细致、深入地观察某些家庭的亲子互动,还可以尝试将旅游与日常生活更为紧密地结合在一起,探究旅游对儿童教育的深远影响。此外,本研究对于“乖小孩”背后的亲子旅游体验及教育问题的探讨,尚未将中国当代亲子关系和家庭社会学的研究视野纳入分析之中,也未及讨论家庭结构差异(如单亲家庭)可能带来的影响。由于父母的教育方式和理念形成于特定的社会文化之中,因此,将儿童的教育议题放在特定的社会文化背景之下考虑是十分重要的。未来的研究有必要关注“乖小孩”本身所具有的文化意涵,从社会文化、社会结构、社会过程等更多角度进一步挖掘亲子旅游中的儿童教育议题,改善对于中国亲子关系和家庭生活的理解与实践,并进一步挖掘和发挥当代中国亲子旅游对于亲子教育的独特价值。

参考文献(References)

[1] KHOO-LATTIMORE C. Kids on board: Methodological challenges, concerns and clarifications when including young childrens voices in tourism research[J]. Current Issues in Tourism, 2015, 18(9): 845-858.

[2] KHOO-LATTIMORE C, PRAYAG G, CHEAH B L. Kids on board: Exploring the choice process and vacation needs of Asian parents with young children in resort hotels[J]. Journal of Hospitality Marketing & Management, 2015, 24(5): 511-531.

[3] CARR N. A comparison of adolescents and parents holiday motivations and desires[J]. Tourism and Hospitality Research, 2006, 6(2): 129-142.

[4] GRAM M. Family holidays: A qualitative analysis of family holiday experiences[J]. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2005, 5(1): 2-22.

[5] WU M, WALL G, ZU Y, et al. Chinese childrens family tourism experiences[J]. Tourism Management Perspectives, 2019, 29: 166-175.

[6] BOS L, MCCABE S, JOHNSON S. Learning never goes on holiday: An exploration of social tourism as a context for experiential learning[J]. Current Issues in Tourism, 2015, 18(9): 859-875.

[7] FALK J H, BALLANTYNE R, PACKER J, et al. Travel and learning: A neglected tourism research area[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(2): 908-927.

[8] ISRAFILOVA F, KHOO-LATTIMORE C. Sad and violent but I enjoy it: Childrens engagement with dark tourism as an educational tool[J]. Tourism and Hospitality Research, 2019, 19(4): 478-487.

[9] BYRNES D A. Travel schooling: Helping children learn through travel[J]. Childhood Education, 2001, 77(6): 345-350.

[10] WU W, KIRILLOVA K, LEHTO X. Learning in family travel: What, how, and from whom?[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2021, 38(1):44-57.

[11] STONE M J, PETRICK J F. The educational benefits of travel experiences: A literature review[J]. Journal of Travel Research, 2013, 52(6): 731-744.

[12] CARR N. Childrens and Families Holidays Experience[M]. Abingdon: Taylor & Francis, 2011: 21-27.

[13] 鐘士恩, 徐彩霞, 颜丙金, 等. 从个体旅游到群体旅游: 共同在场下的城市家庭亲子旅游行为研究[J]. 人文地理, 2020, 35(1): 141-149. [ZHONG Shien, XU Caixia, YAN Bingjin, et al. From individual tourism to group tourism: The tourist behavior of urban family parent-child tourism[J]. Human Geography, 2020, 35(1): 141-149.]

[14] 钟士恩, 任晓丽, 颜丙金, 等. 亲子旅游、亲子关系与儿童的旅游世界[J]. 人文地理, 2018, 33(4): 13-19. [ZHONG Shien, REN Xiaoli, YAN Bingjin, et al. A review of parent-children tourism[J]. Human Geography, 2018, 33(4): 13-19.]

[15] LI M, WANG D, XU W, et al. Motivation for family vacations with young children: Anecdotes from the Internet[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2017, 34(8): 1047-1057.

[16] 易柳夙, 吴茂英. 家庭旅游研究进展——基于2000—2019年英文文献的综述[J]. 旅游学刊, 2020, 35(4): 133-144. [YI Liusu, WU Maoying. Progress in family tourism research—A literature review of English publications (2000—2019)[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(4): 133-144.]

[17] FU X, LEHTO X Y, PARK O. What does vacation do to our family? Contrasting the perspectives of parents and children[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2014, 31(4): 461-475.

[18] LEHTO X Y, FU X, LI H, et al. Vacation benefits and activities: Understanding Chinese family travelers[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2017, 41(3): 301-328.

[19] WU M Y,WALL G. Visiting heritage museums with children: Chinese parents motivations[J]. Journal of Heritage Tourism, 2017, 12(1): 36-51.

[20] SHAW S M, DAWSON D. Purposive leisure: Examining parental discourses on family activities[J]. Leisure Sciences, 2001, 23(4): 217-231.

[21] CHEONG Y S, SIN H L. Going on holiday only to come home: Making happy families in Singapore[J]. Tourism Geographies, 2019, 23(4): 765-786.

[22] JOHNS N, GYIMOTHY S. Mythologies of a theme park: An icon of modern family life[J]. Journal of Vacation Marketing, 2002, 8(4): 320-332.

[23] SCHANZEL H, YEOMAN I, BACKER E. Family Tourism: Multidisciplinary Perspectives[M]. Bristol: Channel View Publications, 2012: 1-37.

[24] RHODEN S, HUNTER-JONES P, MILLER A. Tourism experiences through the eyes of a child[J]. Annals of Leisure Research, 2016, 19(4): 424-443.

[25] HILBRECHT M, SHAW S M, DELAMERE F M, et al. Experiences, perspectives, and meanings of family vacations for children[J]. Leisure/loisir, 2008, 32(2): 541-571.

[26] CULLINGFORD C. Childrens attitudes to holidays overseas[J]. Tourism Management, 1995, 16(2): 121-127.

[27] SMALL J. The absence of childhood in tourism studies[J]. Annals of Tourism Research, 2008, 35(3): 772-789.

[28] PORIA Y, ATZABA-PORIA N, BARRETT M. Research Note: The relationship between childrens geographical knowledge and travel experience: An exploratory study[J]. Tourism Geographies, 2005, 7(4): 389-397.

[29] OBRADOR P. The place of the family in tourism research: Domesticity and thick sociality by the pool[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(1): 401-420.

[30] PORIA Y, TIMOTHY D J. Where are the children in tourism research?[J]. Annals of Tourism Research, 2014, 47: 93-95.

[31] CANOSA A, GRAHAM A. Ethical tourism research involving children[J]. Annals of Tourism Research, 2016, 61: 219-221.

[32] 馮晓虹,李咪咪. 儿童旅游研究综述[J]. 旅游学刊, 2016, 31(9): 61-71. [FENG Xiaohong, LI Mimi. Children tourism: A literature review[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(9): 61-71.]

[33] THERKELSEN A, LOTTRUP, M. Being together at the zoo: Zoo experiences among families with children[J]. Leisure Studies, 2015, 34(3): 354-371.

[34] SCHANZEL H A, SMITH K A. The socialization of families away from home: Group dynamics and family functioning on holiday[J]. Leisure Sciences, 2014, 36(2): 126-143.

[35] FU X, LEHTO X. Vacation co-creation: The case of Chinese family travelers[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2018, 30(2): 980-1000.

[36] 张莉. 争做“乖”孩子: 幼儿园儿童同侪群体愿景的民族志研究[J]. 陕西学前师范学院学报, 2020, 36(6): 1-9. [ZHANG Li. Eager to be“good”children: An ethnography of the peer group vision in a preschool[J]. Journal of Shaanxi Xueqian Normal University, 2020, 36(6): 1-9.]

[37] 陈映芳. 对“好孩子”、“好学生”过度角色化的思考[J]. 探索与争鸣, 2002, 18(5): 37-39. [CHEN Yingfang. Reflections on the over role of “good children” and “good students”[J]. Exploration and Free Views, 2002, 18(5): 37-39.]

[38] 徐慧, 张建新, 张梅玲. 家庭教养方式对儿童社会化发展影响的研究综述[J]. 心理科学, 2008, 31(4): 940-942. [XU Hui, ZHANG Jianxin, ZHANG Meiling. A research summary of how family parenting patterns influence childrens socializational development[J]. Psychological Science, 2008, 31(4): 940-942.]

[39] 姚贺国. “乖不乖”不是最大的问题[J]. 人民教育, 2015, 66(8): 8. [YAO Heguo. “Being good or not” is not the biggest problem[J]. Peoples Education, 2015, 66(8): 8.]

[40] 茹荻. “乖孩子”的标准[J]. 瞭望周刊, 1991, 8(35): 35. [RU Di. The standard of “good children”[J]. Outlook Weekly, 1991, 8(35): 35.]

[41] 林雪静. 乖孩子与坏孩子[J]. 江西教育科研, 2007, 24(4): 127. [LIN Xuejing. Good children and bad children[J]. Jiangxi Educational Research, 2007, 24(4): 127.]

[42] 林治波. 教育的目的不是培養乖孩子[J]. 人民论坛, 2005, 14(3): 33. [LIN Zhibo. The purpose of education is not to cultivate good children[J]. Peoples Tribune, 2005, 14(3): 33.]

[43] 程路. 乖孩子的背后[J]. 人民教育, 2015, 66(5): 6-8. [CHENG Lu. Behind good children[J]. Peoples Education, 2015, 66(5): 6-8.]

[44] GEE J P. Identity as an analytic lens for research in education[J]. Review of Research in Education, 2001, 25(1): 99-125.

[45] 赫尔曼·施密茨. 新现象学[M]. 庞学铨, 李张林, 译. 上海: 上海译文出版社, 1997: 35. [SCHMITZ H. New Phenomenology[M]. PANG Xuequan, LI Zhanglin, trans. Shanghai: Shanghai Translation Publishing House, 1997: 35.]

[46] 李树英, 郑曼瑶. 并非遥不可及的学问: 再论教育现象学[J]. 教育研究, 2021, 42(4): 64-73. [LI Shuying, ZHENG Manyao.A learning far from inaccessible: Rethinking phenomenological pedagogy[J]. Educational Research, 2021, 42(4): 64-73.]

[47] VAN MANEN M, VAN MANEN M. Classic Writings for a Phenomenology of Practice[M]. London: Routledge, 2020: 6.

[48] 朱光明, 陈向明. 理解教育现象学的研究方法[J]. 外国教育研究, 2006, 33(11): 1-6. [ZHU Guangming, CHEN Xiangming. Approach to phenomenological research in education[J]. Studies in Foreign Education, 2006, 33(11): 1-6.]

[49] PIAGET J. Construction of Reality in the Child[M]. London: Routledge & Kegan Paul, 1957: 37-88.

[50] 戴安娜·帕帕拉, 萨莉·奥尔兹, 露丝·费尔德曼. 发展心理学: 从生命早期到青春期(第10版)[M]. 李西营, 译. 北京: 人民邮电出版社, 2013: 33-44. [PAPALIA D E, OLDS S W, FELDMAN R D. A Child's World: Infancy through Adolescence(the10th Edition)[M]. LI Xiying, trans. Beijing: Posts & Telecom Press, 2013: 33-44.]

[51] 钟士恩, 黄佩红, 彭红松, 等. 儿童旅游认知的探索性研究[J]. 旅游学刊, 2020, 35(2): 38-52. [ZHONG Shien, HUANG Peihong, PENG Hongsong, et al. An exploratory case study on childrens cognition of tourism[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(2): 38-52.]

[52] 凯瑟琳·马歇尔, 格雷琴·B. 罗斯曼. 设计质性研究: 有效研究计划的全程指导[M]. 何江穗, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2015: 192-196. [MARSHALL C, ROSSMAN G B. Designing Qualitative Research[M]. HE Jiangsui, trans. Chongqing: Chongqing University Press, 2015: 192-196.]

[53] VAN MANEN M. Phenomenology of Practice: Meaning-giving Methods in Phenomenological Research and Writing[M]. New York : Routledge, 2016: 28-29.

[54] 叶晓玲, 李艺. 为什么与怎么做: 一种可能的教育现象学研究方法构建[J]. 现代远程教育研究, 2016, 29(5): 20-28. [YE Xiaoling, LI Yi. Why and how: A possible exploration of phenomenological pedagogy method[J]. Modern Distance Education Research, 2016, 29(5): 20-28.]

[55] SHIM C, SANTOS C A. Tourism, place and placelessness in the phenomenological experience of shopping malls in Seoul[J]. Tourism Management, 2014, 45: 106-114.

[56] 王萍. 教育现象学方法及其运用[D]. 河南: 河南大学, 2010. [WANG Ping. On Research Methods of Phenomenological Pedagogy and Its Application[D]. Henan: Henan University, 2010.]

[57] LI M, XU W, CHEN Y. Young childrens vacation experience: Through the eyes of parents[J]. Tourism Management Perspectives, 2020, 33: 100586.

[58] LEHTO X Y, CHOI S, LIN Y C, et al. Vacation and family functioning[J]. Annals of Tourism Research, 2009, 36(3): 459-479.

[59] HAY B. Missing voices: Australian childrens insights and perceptions of family holidays[J]. Hospitality & Society, 2017, 7(2): 133-155.

[60] CHEN C, YUAN Z, ZHU H. Playing, parenting and family leisure in parks: Exploring emotional geographies of families in Guangzhou Childrens Park, China[J]. Childrens Geographies,2020, 18(4):463-476.

[61] 鄭震. 论日常生活[J]. 社会学研究, 2013, 28(1): 65-88. [ZHENG Zhen. On everyday life[J]. Sociological Studies, 2013, 28(1): 65-88.]

“Good Kids” and “Good Parents”: Research on Parent-Child Tourism

Interaction from the Perspective of Childrens Education

LI Zhuxian1,2, ZHANG Xiaoming2,3

(1. Department of Tourism, Sport and Hotel Management, Griffith University, Brisbane QLD 4111, Australia;

2. School of Tourism Management, Sun Yat-sen University, Zhuhai 519082, China;

3. Center for Tourism Planning & Research, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: Parent-child tourism has become one of the fastest growing tourism markets in China. The norm “good kids”, a common basic expectation of Chinese parents for their children, is a social topic worthy of attention in parent-child tourism studies and is of great importance to the research of childrens education. This study takes social discourses surrounding “good kids” in parent-child tourism as a starting point, and focuses on the process of parent-child interaction, exploring the relationship between the tourism experience of parents and children and childrens education. Drawing on the theory of phenomenological pedagogy, it adopts the research methods of semi-structured interviews and focus-group interviews, and includes data of childrens paintings and compositions, and parents WeChat moments. The researchers underline continuous research reflection, and adjust the data collection work according to the preliminary analysis results. The cycle of data collection and analysis continues until the information is saturated and key concepts are extracted. The basic behavioral interaction structure in parent-child tourism is sorted out as the actions of “good parents” such as “suspending school”, “seeing the world”, “respecting preferences”, and the performances of “good kids” such as “not running around”, “playing thoroughly”, “playing to learn”, “keeping good state” and “giving face”. It further points to the core interactive form centering on childrens education—“two-way” emotional interaction— that is not only a means to achieve the goal of childrens education, but should also be one of the goals of education. The significance of the “two-way” emotional interaction in parent-child tourism lies in that “good kids” and “good parents” could more fully express their differentiated demands in the context of tourism, breaking from the routine and ambiguity in everyday interaction. This “two-way” emotional interaction also reveals the essential connotation of parent-child education is common growth. The methodological and theoretical significance of this study are twofold. Firstly, this study takes the everyday discourse of “good kids” as a starting point to explores its associated travel experiences. This research approach, grounded in daily life, possesses significant methodological value as it allows us to uncover the educational significance that is often overlooked beneath peoples habitual life appearance, thus leading to a more authentic and direct impact on individuals. Secondly, the “two-way” characteristic of interaction highlights the significance of parent-child tourism on emotional “parent-child education” rather than on the general “childrens education”, and contributes to the integration of parent-child tourism and education in practice.

Keywords: parent-child tourism; childrens education; good kids; good parents; parent-child interaction

[責任编辑:周小芳;责任校对:吴巧红]