长江下游地区宋墓随葬成组碗、碟研究

2023-09-08卢震烁

卢震烁

(南开大学历史学院 天津 300350)

内容提要:长江下游地区一些宋墓中存在随葬成组碗、碟的习俗。它们的位置较为固定,有集中于墓室或棺内一端与位于墓内前部旁侧两种陈设方式,其数量或许受地区因素影响。这种习俗在晚唐五代时期就已经在高等级墓葬中出现,于北宋晚期盛行于官员、士人及有力之家的墓葬中。因墓内随葬的成组碗、碟多位于墓主头部附近,且部分器内盛装食物,它们可能与供奉饮食的行为有关。部分碗、碟在某种程度上还具有日用器意味。但此种器物及相关葬俗在南宋后的墓葬中较少出现,或许是墓内空间限制及供奉多种类、多数量食物的观念弱化所致。

长江下游地区宋墓的随葬品中,碗、盏、盘、碟等器较为常见。部分墓葬中的碗、碟数量较多,造型一致,似乎为成组的器用。谨慎起见,本文将同一墓内出土的碗碟造型、材质、颜色基本相同且数量在两件以上者定义为“成组”。它们的摆放位置也存在一定的规律,并非随意安置。学者在其形制变化及产地等方面已做了诸多研究,但由于以往材料的限制,这些器物的陈设方式、功能及性质等问题还有待进一步讨论。近年来保存程度较好的墓葬不断公布,墓内随葬品的位置、组合等更为明晰,为解决上述问题提供了重要的基础材料。此外,因其安置位置的特殊性,墓内陈设的成组碗、碟等的相关讨论也能够拓展宋代丧葬仪式的研究空间。本文以长江下游地区宋墓内成组碗、碟及其陈设方式为中心,试对相关内容加以探讨。

一、墓内所见成组碗、碟的造型与陈设方式

目前长江下游地区宋墓内考古出土的成组碗、碟中,以瓷质为多,也有银、锡等质地。其中碗主要是葵口、深腹、圈足的造型,口径10.7~10.8、高6.1~6.5 厘米。碟的数量相对较多,可分为平底、圈足两种。平底碟以十瓣、十二瓣葵口,斜腹者最为常见,口径大者可达15 厘米,较小者仅有8.3 厘米;平口者相对较少,目前所见均为斜弧腹,口径10~12.8 厘米。圈足碟亦有葵口及平口造型,口径在10.8~13.2 厘米。这些器物在墓室内的位置有以下两种情况。

(一)集中于墓室或棺内一端

此种类型又可分为对称陈设、集中陈设和叠摞放置三种情形。

1.对称陈设

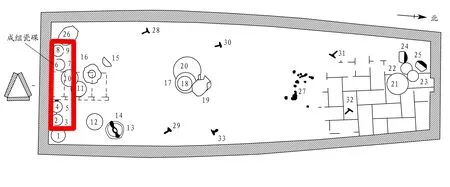

安徽繁昌老坝冲M1 中,南壁中部稍偏北处置瓷碗、盏,其东、西侧各置瓷碟4 件。发掘简报中未介绍它们的安置方式,从墓葬平面图来看,似为两两一组(图一)。发掘者认为该墓为北宋早期墓,但笔者认为其年代下限似乎更晚[1]。

图一// 安徽繁昌老坝冲M1平面图

安徽繁昌象形山宋墓中,东室南壁中部置1件高足炉,其东西两侧亦各有4 件瓷盏(图二),该墓年代约在北宋晚期[2]。

图二// 安徽繁昌象形山宋墓平面图

这两例墓葬中的碟、盏虽相对“分散”,却并非无序。它们均位于墓室最南端,为墓室南壁正中的空位或某一器物间隔而呈轴对称分布。

2.集中陈设

安徽繁昌老坝冲M10 中,6 件瓷碟集中置于墓室南壁中部稍偏东处,3 件为一排,共两排(图三)。老坝冲M8 墓室南端中部,4 件瓷碟一字排开(图四)。前者的年代约在北宋中期,后者可能是北宋中晚期的墓葬[3]。

图三// 安徽繁昌老坝冲M10平面图

图四// 安徽繁昌老坝冲M8平面图

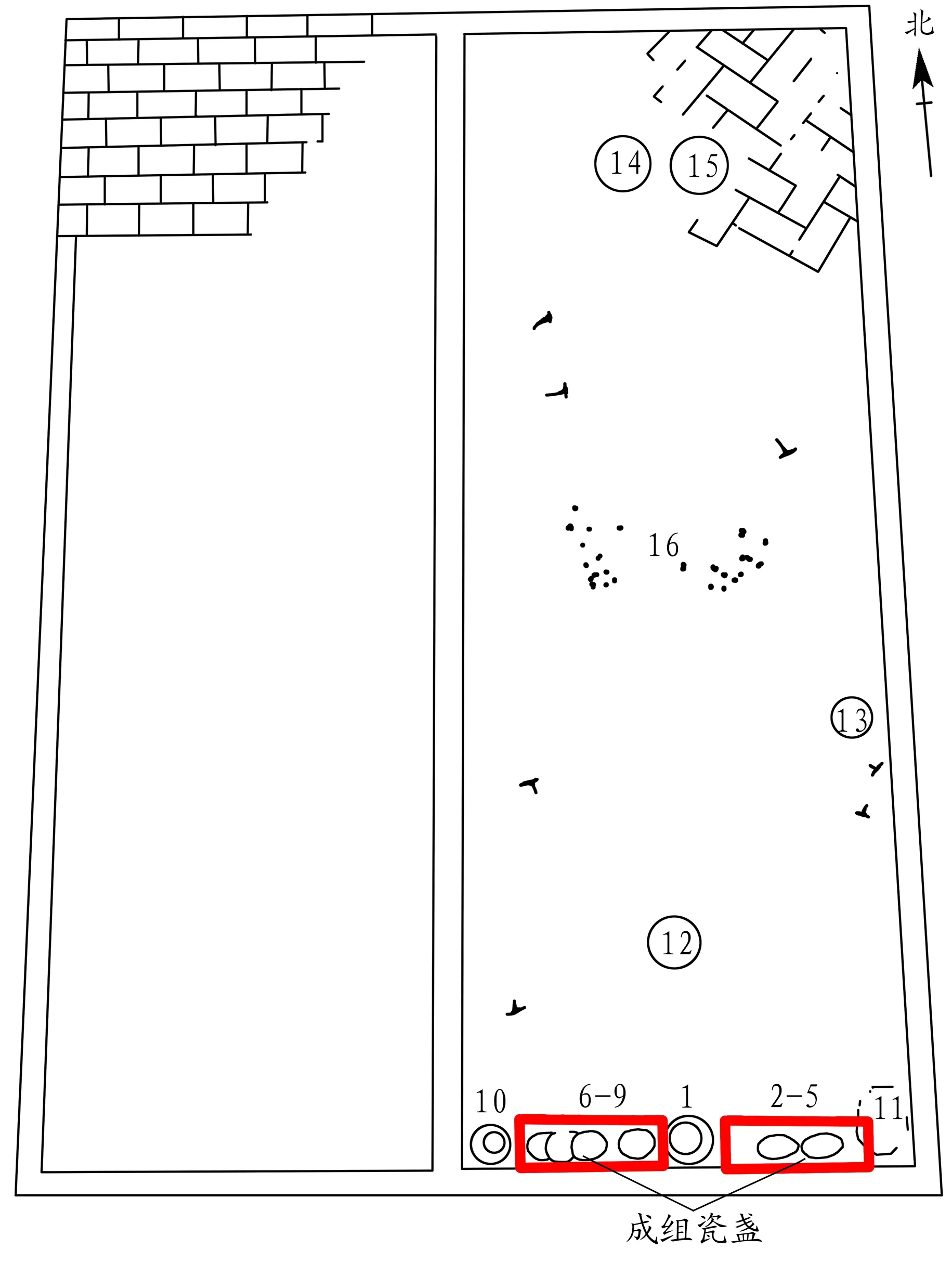

安徽南陵安康郡太君墓中,棺外前侧置一三层木架格,锡碟、碗、盒等基本均被摆放于最上一层(图五),唯一在中层的锡盒M1∶92 有可能是向南位移后掉落的,其原始位置亦应当在上层。尽管它们的位置稍有变动,仍能看出一些分布规律,简述如下。

图五// 安徽南陵安康郡太君墓木架格上层平面图

锡碟,共16 件(图五∶1)。以中部的锡碗群、锡台盏(M1∶21)和盏托(M1∶28)为界分东西两部分。其中东部9 件,最南端是位于木架格东南角的M1∶46,M1∶33、35、37、42 稍北,似乎原是直线排列,其北是M1∶40、43,再北是M1∶44、41。西部7件,最南端是M1∶29、30,但考虑到位移方向,这两件锡碟或许本与稍北的M1∶9、11、18 处于一排,M1∶16、17位于它们北部。

锡碗,共8 件(图五∶2)。大致可分为三部分。东部2 件,分别是M1∶45、39。M1∶23、25、27、34 侧倾在木架格中部,其西南为M1∶24。最西侧为M1∶13,侧倒在西部锡碟群的中间。它们的排列不如锡碟整齐,可能较原位有较大位移。发掘简报中未说明锡碟、锡碗的形制差异。

除碗、碟外,附近还发现了成组的锡盒。因其中盛有食物模型,故将这些锡盒也纳入讨论范围。

锡盒,共5 件(图五∶3)。M1∶20、31、38、48 发现时均位于木架格上层最南端。结合出土于中层的锡盒M1∶92 的透视位置来看,它们基本为等距分布。由于中层器物种类未见碗、碟、盒等,M1∶92的原位很可能就在出土位置的正上方。根据南陵县博物馆公布的图片来看,出土锡盒的造型基本相同。

故除锡碗陈设方式暂不明确外,锡碟与锡盒都很有可能是东西向成排陈设。此外,棺内还有4件铜碗M1∶133、134、136、137 环绕墓主头部放置(图六)。该墓为北宋晚期墓[4]。

图六// 安徽南陵安康郡太君内棺平面图

成组碗、碟集中陈设情形的特点是器物均发现于墓室前部或棺内前方,无其他器物间隔,多为成排安置。

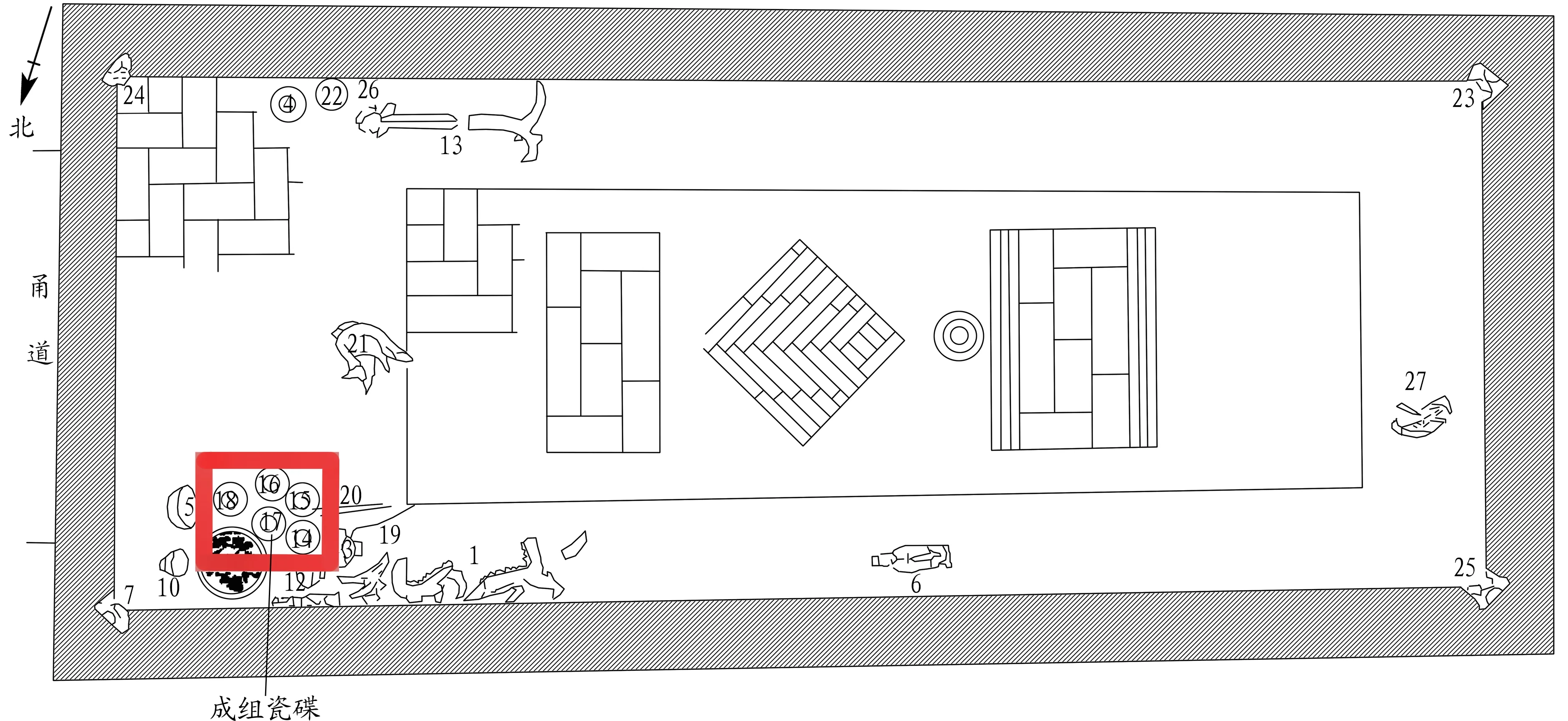

3.叠摞放置

安徽全椒元祐七年(1092 年)张之纥墓中,4件十瓣葵口碟叠摞后置于墓内青石祭台中部偏南(图七)。与其他墓中将器物陈设于墓主头端的情况不同,该墓的墓志及放置祭祀器物的石台均设在墓主脚端[5],此种情况在长江下游地区宋墓中较为少见。

图七// 安徽全椒张之纥墓平面图

除棺内的铜碗外,安徽南陵安康郡太君墓墓主的头部附近还设有锡碟(M1∶135),但其具体数量尚未报道。不过据棺内平面图来看似乎为5 件叠放在一处,与张之纥墓中的情况相似。

此外,南京陆营宋墓中也有类似的情形。发掘者于该墓墓志前方陈设的随葬器物群中部清理出5 件银碟(图八),但平面图中仅标注1 件而未标明另外4 件的详细位置,不清楚是否叠摞放置[6]。

图八// 南京陆营宋墓平面图

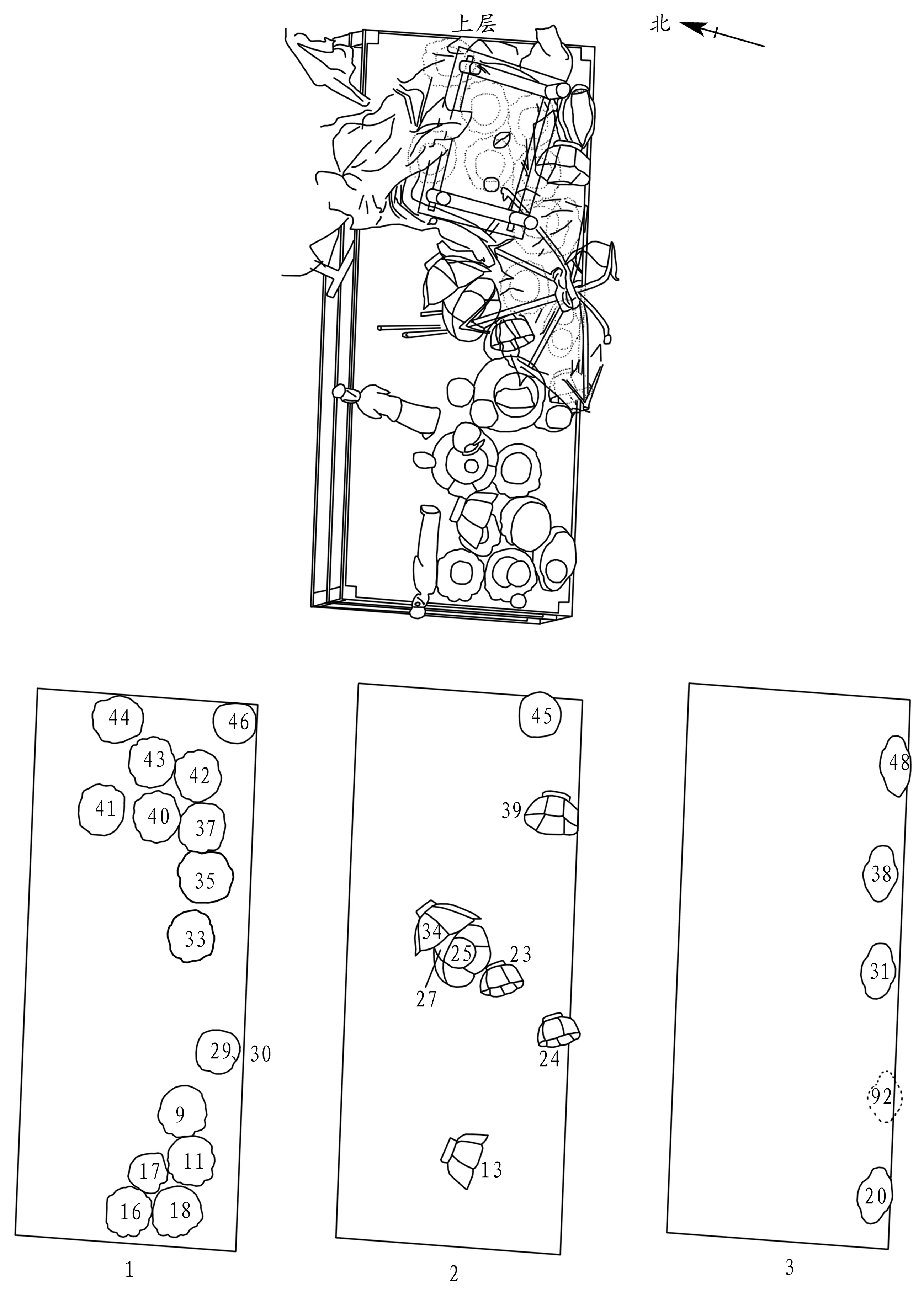

(二)位于墓内前部旁侧

江苏溧阳竹箦元祐六年(1091 年)潘氏墓的棺床前北侧置5 件瓷碟(图九)[7]。同为元祐六年下葬的浙江兰溪杜氏墓中,瓷碟亦置于墓室前部。其中墓志前南北向置放3 件,墓室东南部置5件,稍北部另置2 件(图一〇)[8]。浙江海宁东山M10 中的随葬品与前两座墓相比似乎稍集中于墓内甬道中部,除西侧所置放的5 件瓷碟外,在稍东侧又置放瓷碗5件(图一一)[9]。

图九// 江苏溧阳竹箦潘氏墓平面图

图一〇// 浙江兰溪杜氏墓平面图

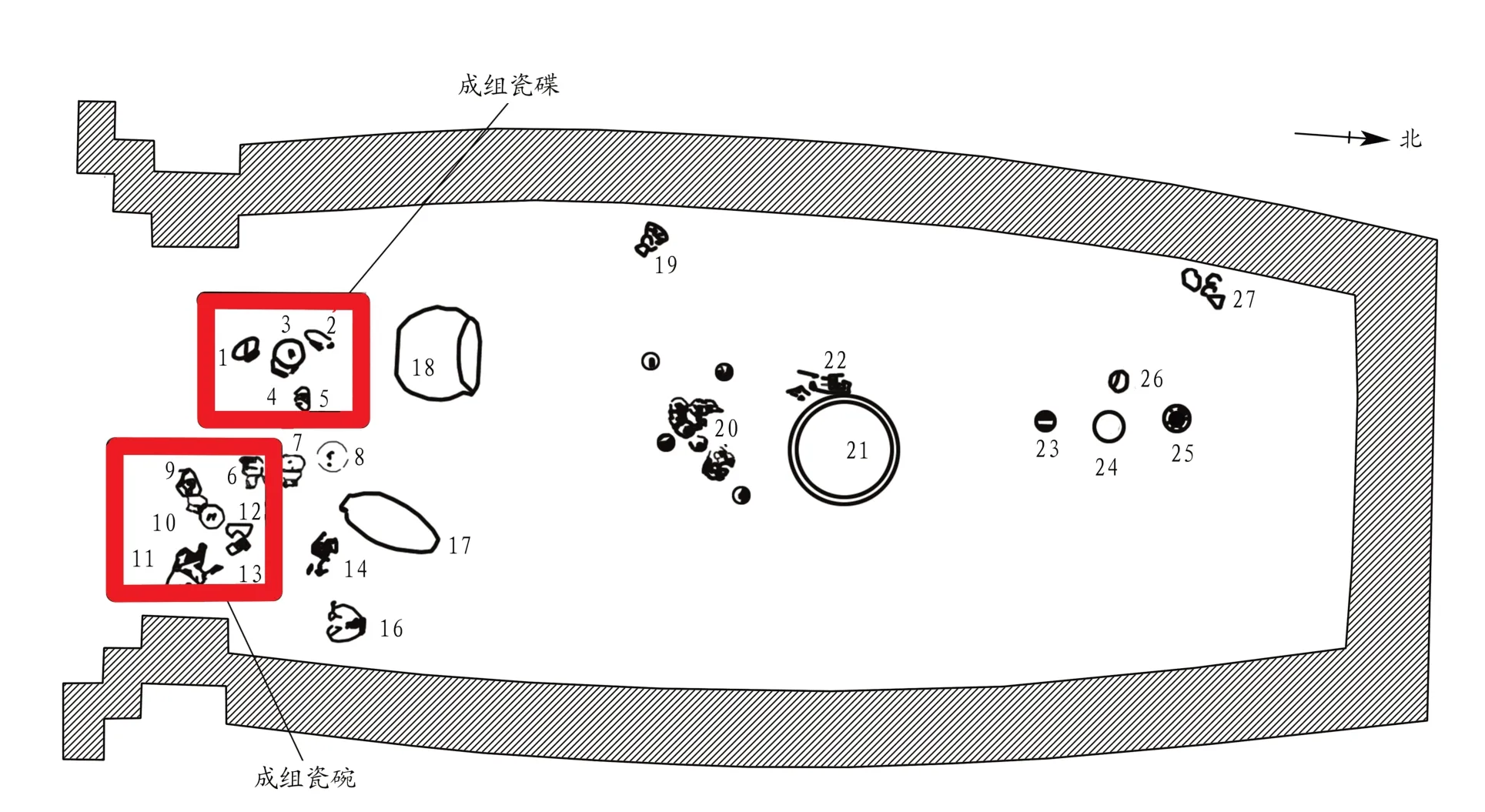

图一一// 浙江海宁东山M10平面图

要说明的是长江下游地区宋墓中出土成组碗、碟的墓葬不在少数,如江苏南京浦口星甸宋墓前室出土瓷碟8 件,造型相似[10];江苏江阴东园村宋墓中发现铜盘5 件,出土时被放在棺椁前部[11]等等。但因遭盗扰,它们的陈设方式均不明确。

二、成组碗、碟在墓内的空间布局

根据上述材料来看,成组碗、碟多出土于砖、石墓中,偶见于灌浆墓及土坑墓内。其位置主要位于墓室前部地面上,少数位于祭台或木架上。成组碗、碟在墓葬中并不是孤立存在的,其附近或对向常有执壶、瓶、盏、盏托、炉等器具共出,它们在墓室空间内的分布情况具有一定的特征。由于所涉及墓葬中纪年材料较多,可从以下三个时段来进行观察。

(一)北宋早中期

长江下游地区见诸报道的北宋早中期墓葬数量较少。如前述,安徽繁昌老坝冲M1、M10 中,碗、碟均平铺置于墓室前方。前者为对称陈设,后者为集中陈设。此外,本期未经盗扰或盗扰程度较轻的墓葬还有江苏扬州西湖镇四季金辉M2 和M3、江苏南京东冯村徐的墓[12]、南京中华门外钟氏墓[13]等,均未见此类器物报道。南京浦口星甸宋墓中有成组瓷盘出土,但位置已被扰乱。故这一阶段墓内以成组碗、碟随葬的做法可能已经存在了。至于其位置、组合是否还有其他情形,此种葬俗在这一时段的流行程度如何,均有待新材料来补充。

(二)北宋晚期

本期墓中成组碗、碟出土最多,且位置较为明确。其特点有三。

一是随葬的成组碗、碟或紧邻墓门内侧,或位于墓志之前,如棺前有木架等则置于其上,大多被放置在墓室前部或墓主头部前方。同时,不论墓葬朝向如何,在非对称放置的情况下,墓室或棺内前部发现的成组碗、碟位于墓主头前右侧的情况稍多。

二是墓室前部器物呈轴对称式的布局时,是以托盏、炉等器物居中,成组碗、碟置于两边。故而它们在这样的器物组合中的作用应当是辅助性的。

三是当随葬品分别放置于墓室前部两侧时,成组碗、碟往往集中于一侧。可以看出,它们的安置规则并非是按数量对称陈设,而是按功能分类放置。例如在江苏溧阳竹箦潘氏墓内,“饮食器皿放在墓室前部的左侧,梳洗化妆用具在前部的右侧”[14]。此种规则在北宋晚期较为流行,江苏镇江章岷墓、浙江海宁东山M2 及M3、江西铅山莲花山宋墓、安徽怀宁青树嘴M3 等墓中均发现了类似现象[15]。事实上,这一布置器物的方式至迟在北宋中期便已出现,甚至在集中陈设随葬品的墓葬中亦可体现出来。例如安徽繁昌老坝冲M1 中,成组碗、碟呈明显的轴对称式分布,但它们的两端分别是罐与注子,而非种类相同的器物。因此在这一时期的随葬品安置观念中,功能区分较数量对称具有更高的优先级。

(三)北宋末年至南宋时期

本期出土成组碗、碟的墓葬仍有发现,但就目前报道的材料来说,数量不多。如江苏江阴夏港宋墓中出土平底瓷盘、漆盘各3 件,江苏苏州吴江同里庆元年间邹氏墓中发现瓷碟9 件,浙江湖州三天门南宋中期墓发现银碗6 件,上海宝山宝庆二年(1226 年)邹氏墓出土漆盘4 件[16]。夏港宋墓的随葬品放置在棺内底部的木架上,苏州邹氏墓的随葬品出自棺内,而上海邹氏墓及三天门宋墓随葬品出土位置不详,仅能根据它们的墓葬结构进行推测。上述墓葬均为砖室石板顶墓,而本期的此类墓中,多数墓葬的平面长度与棺长相差不多,棺前没有充足的空间放置大量器物,因此它们可能同样被置于棺内[17]。另外,一些墓葬中钵、盘等被置于棺木上方[18]中的现象也为成组碗、碟的可能位置提供了线索。

三、成组碗、碟的性质与功能

长江下游地区宋墓随葬品大致有以下几种:神煞压胜器、以“车马仆从侍女”为代表的“象平生而小”的明器[19]、各种日用器与供奉相关用器(含供品)。成组碗、碟与后两种性质的随葬品较为相关。在墓室空间内,日用器是在“事死如生”观念影响下为死者及其“万年宅第”所备的带有现实生活意味、家庭特征甚至个体喜好的用具及玩赏器,“使用者”为死者;供奉用器实质上是具有相对固定器物组合和陈设方式的礼仪用具,其供奉对象是死者,但使用者是生人。日用器与供奉所用器具性质上的根本差异体现在对于前者而言,死者享用的即是器物,但对于后者来说,死者享用的是供奉、供品而非供奉用器本身。因此,供奉器具亦体现出区别于日用器随葬品的独特安置位置,并借此反映出时人在葬仪过程中的行为内涵。

在上述材料中,我们发现成组碗、碟在墓内具有平铺、叠摞两种不同的陈设方式。随葬器物的安置方式对判断其性质与功能具有重要意义,故不宜将其一概而论,有必要分别明确。

不论是分于两侧还是集中于中央,平铺陈设的成组碗、碟大多位于墓主的头前或棺前。这样的空间布局不仅与其他随葬品具有一定的空间区分,还具有强烈的对象指向性。江苏江阴瑞昌县君孙四娘子墓、武进村前M6 均在棺前设桌、椅,桌面上还发现了果品[20]与锡明器[21]。吕祖谦《家范·祭礼》引孙日用《仲享仪》:“或有人家,往往以床椅设祭”,并认为“盖其床椅,凶祭”[22]。平铺的陈设方式意味着碗、碟内很可能盛有食物,多件甚至成套的器物组合亦提示供奉食物的数量或品类较为丰富。据报道,安康郡太君墓内木架最上层的葵口碟出土时即盛有织物质果实模型,这种现象也见于同时期的辽墓中[23]。此外,李攸《宋朝事实》中英宗入葬永厚陵时(1067 年)在御座前“置时果及五十味食”的记载[24]亦可备考。故这些碗、碟和墓内的饮食供奉有关,其本质或与供器相当接近。

而对于棺前或墓室前部叠摞放置的碗、碟的性质认定来说,一个问题十分重要,即它们为何要以这种方式放置?在空间较小的墓葬中,答案似乎显而易见。不过,即便受到空间的限制,当叠摞的碗、碟中不盛有供品,不具有供奉、祭祀的功能却仍被保留在墓内时,便需要考虑它们或许还暗含其他性质。《司马氏书仪》:“《既夕礼》有明器、用器[25]、燕器”。又引《丧葬令》:“五品六品明器许用三十事。非升许用十五事,并用器碗碟瓶盂之类通数之。”[26]安徽全椒张之纥墓内除叠摞在祭台上的成组碟外,其他位置未发现同类器物;安康郡太君墓内叠摞的碟亦被置于随葬大量生活用具的棺内,而未与模型明器、俑类一同置于棺外。南宋以降,多数官、民墓中的碗、碟主要陈设于棺内,亦与食器、盥洗器或金银饰件等一处[27]。据此,这些碗、碟似乎可以被看作为死者准备的日用器。由于墓内供奉用器与生活用具的供给对象均为死者而非生人,它们的内涵并非完全割裂,而是存在着共性。这使得二者在实际丧葬仪式中的性质转化成为可能。因此,叠摞的碗、碟位于其他平铺陈设的用具附近的现象不难解释,甚至其本身就可能曾被用作供奉或祭祀仪式的用具。

四、相关问题研究

在北宋晚期之前,墓主的身份、等级很可能是墓内随葬成组碗、碟的限制条件之一。浙江晚唐五代高等级墓葬如临安钱宽夫妇墓[28]、临安板桥M21[29]等墓中均有造型一致的多件碟、盘出土,而中下层官吏墓如临安青柯童莹之夫妇墓中却未有此类器物发现[30]。浙江海宁东山墓群中,成组碗、碟不见于北宋早中期墓M19 而在年代更晚的M2、M9 等墓葬中才出现,这一现象似乎表明,至少在北宋早中期,以这种器物随葬的习俗尚未在一般官民墓葬中广泛流行。即便是在北宋晚期,成组碗、碟等器仍少见于一般平民的墓葬内。考虑到它们多为品质较好的青白瓷器或银器、铜器,客观上需要一定的经济支出,以成组碗、碟及相关器用组合随葬应当属于富裕之家的做法。

通过观察,我们发现北宋晚期墓中随葬的成组碗、碟数量似乎有一定讲究:安徽繁昌一带的宋墓中,数量以4、6、8 件等双数为多,全椒张之纥墓祭台上随葬的碟为4 件,南陵安康郡太君墓木架上放置碗16、碟8、果盒5 件,棺内前部置碗4、碟5 件;而江苏南京、溧阳、浙江海宁等地宋墓出土者则以单数5 件为多。部分墓葬用两种器类组合随葬,如海宁东山M10 中随葬碟、碗各一组,其数量亦均为5 件。上述例子都体现了这些随葬品的数量是着意选择的结果,且具有一定的地域性特征。此外,这些宋墓多为夫妻合葬墓,少数为单人墓,墓主人数影响数量的可能性基本可以排除;尽管它们在各类墓葬中均有发现,且以砖室墓中发现最多,却未见某一特定墓葬形制中的器物数量具有显著共性;上述墓主身份均较为明确,既有官员,亦有富绅,但不同身份墓主随葬碗、碟的数量未见明显差异。据此,地域文化似乎是较为主要的影响因素。

据现有的材料来看,南宋时期在棺外随葬成组碗、碟的墓葬似乎不如北宋晚期那样丰富。一些保存较好,未经盗扰且随葬品较多的南宋墓葬如南京赵朗夫妇墓[31]、杭州老和山M123[32]、江苏金坛周瑀墓[33]等均不见此类器物。在棺前或壁龛内置陶罐等的做法似乎更能代表南宋棺外器物安置的主流方式。而在棺内,以生活用具为主的随葬品品类增多,相关性进一步增强,甚至出现了明确的成套器物。如江苏江阴夏港宋墓中发现5 件锡器,分别为瓶、盆、唾盂、钵等,从用途来看,它们当属一套用具[34]。与带有强烈礼仪性的供祭相关器用相比,日用器的功能不必严格依靠特定的数量来实现,在种类等方面的选择上亦具有一定的自由。因此,尽管这些器物的本质是为死者准备的明器,一些墓葬中却能见到以珍贵的金、银、玉质器随葬的例子[35]。它们造型精致,更体现出葬仪奢侈的现象及世俗化的“孝”的内涵。

对于具有供器功能的成组碗、碟来说,它们的消失或许意味着墓内供奉多种或多份食物的习俗在时人的丧葬观念中不再占重要地位,也可能是受某些因素影响而不再适合于墓内安置。因此,关于随葬成组碗、碟习俗在北宋晚期至南宋时期的变化原因,或许可以从两个层面解释。

一是客观上的空间不足。一个事实是,至迟从北宋晚期开始,官、民砖石结构墓室的规模均在缩减,直至仅能容一棺。北宋末年左右,在这种趋势的影响下,部分墓葬中陈设碗、碟等的空间被移出棺室之外,如江西庐山胡仲雅夫妇墓[36]及安徽舒城鲍墩西M1[37]等墓葬已在棺前另设一室以放置碗、盏、执壶等随葬品。南宋前期,在已经不具备专门供奉空间的墓葬中,这类器物只好被放置在棺上。如浙江老和山M201[38],该墓中的现象表明两个问题,一是墓室规模缩小发生在成组碗、碟随葬习俗没落之前,前者很可能是导致后者出现的原因;二是尽管这时棺外随葬碗、盘的数量减少,位置改变,但此习俗没有骤然消亡,而是仍然存在。较小的墓室客观上挤压了铺陈大量棺外随葬品所需的空间,而这一实际情况也有可能反作用于观念,使得墓内规模供食的习俗愈发丧失必要性。因此,空间的限制或许是成组碗、碟不再流行的一个重要且直接的客观原因。

二是主观上的观念淡化。根据墓室空间规模与墓内供器陈设的变化顺序,可以看出,墓室规模缩减的优先级很可能高于墓内供食。不过这种变化发生时,至少在一部分人的丧葬观念中,墓内祭飨仍然较为重要,否则不必在棺室外另设供食空间。但此观念的存在似乎在空间上较为局限,在时段上也并未持续很久,因为南宋后长江下游墓葬中在墓室外另设别室置物的报道相当罕见[39]。一种可能的原因是注重遗体安全及防腐的观念对墓内空间及随葬食物的习俗造成了影响,例如朱熹所言:“去年此间陈家坟墓遭发掘者,皆缘圹中太阔。其不能发者,皆是圹中狭小无著手脚处。”又言:“圹中用生体之属,久之必溃烂,却引虫蚁,非所以为亡者虑久远也。”[40]朱熹本人的活动范围虽更偏南,但他所说的情况却与长江下游地区大部分南宋墓墓圹较窄小、圹内很少设食物的情况相符,意味着此种看法在当时或许较为流行。

然而,上述情形并不意味着此后墓室内部礼仪空间的彻底消亡。南宋晚期个别墓葬仍然保留有祭台[41],也有墓葬在较大的壁龛内置炉(或灯)、瓶等随葬品[42],亦有在墓志上置香炉的做法[43]。相关现象的完整发展演变过程当另文讨论,本文不再赘述。总的来说,北宋晚期流行的成组碗、碟随葬、棺前器物分区、别室陈列食器及南宋时期墓内空间及随葬器物的变化都反映了时人丧葬观念的转变,亦可以看作是宋代民间丧葬礼俗的进一步细化与发展。