“晋制”及其过渡形态向长江下游地区的推行

——从四座“孙吴墓”的年代谈起

2023-09-08朱超龙陈泽宇

朱超龙 陈泽宇

(1.扬州市文物考古研究所 江苏扬州 225100;2.中国社会科学院大学 北京 102400)

内容提要:通过分析随葬品的时代风格及砖铭,可以确定江苏苏州虎丘路新村M1 和M5、江苏金坛方麓孙吴墓、安徽马鞍山安民M1 为西晋时期的墓葬。从“汉制”向“晋制”转变的过程中,西晋早期墓葬形制出现了一种过渡形态,以弧壁多室砖墓为特征。长江下游地区在西晋时期出现并流行弧壁砖室墓,在西晋晚期出现弧方形砖室墓,这是“晋制”及其过渡形态向孙吴故地推行的结果。

准确的年代坐标是考古学研究的基础。自20世纪50 年代以来,长江下游地区相继发现了数量颇为可观的孙吴、西晋时期的墓葬,这些墓葬中少数有明确的纪年,大部分没有。目前一般的意见认为,孙吴和西晋时期的墓葬没有明显的区分标志,目前的分期基本上都将孙吴(或孙吴中期)、西晋甚至到东晋初期的墓葬断为一期,作为六朝早期[1]。比如一个代表性的认识是:“江苏境内西晋墓葬和孙吴一脉相承,还没有形成自己的时代特色,无论墓葬形制和出土遗物,都很难和孙吴墓葬区别开来。”[2]因此之故,在实际工作中就不可避免地会将一些西晋时期的墓葬断作孙吴时期的墓葬,或将孙吴时期的墓葬断作西晋时期的墓葬,这一客观现实在很大程度上限制了孙吴、西晋时期墓葬的相关研究。江苏苏州虎丘路新村M1[3]和M5[4]、江苏金坛方麓“孙吴墓”[5]、安徽马鞍山安民M1[6]便属于前者,本文首先分析随葬品及砖铭,对四座所谓“孙吴墓”的年代进行刊正。

此外,西晋中晚期以洛阳为中心逐渐形成了一种新的墓葬文化传统,学界以“晋制”概括之。在此之前的三国至西晋早期,是“汉制”向“晋制”过渡的关键阶段,旧的文化传统一部分渐遭淘汰,另一部分则改头换面以适应时代发展需要,新的文化因素也在孕育当中。那么在此阶段,墓葬是以怎样的面貌存在,是本文想要探讨的话题。以此为基础,继而讨论西晋早期的墓葬文化是否对长江下游地区产生了影响。如果答案是肯定的,那么对于更好地认识孙吴与西晋墓葬的区分和沿革等问题都是有意义的。

一、长江下游地区四座“孙吴墓”的年代

(一)墓葬概况

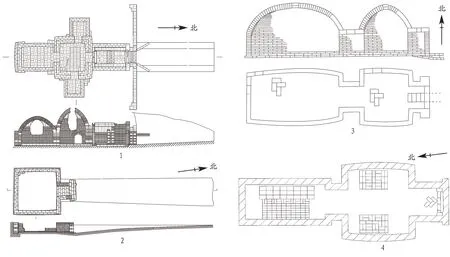

1.江苏苏州虎丘路新村M1、M5

位于苏州市姑苏区虎丘路新村的一座土墩,2016—2018 年,考古工作者在对土墩的发掘中发现了多个历史时期的遗存,其中4 座砖室墓被推定为三国孙吴时期,编号M1、M2、M5、M8。目前公布了M1 和M5 的发掘情况,据简报介绍,M1 由墓道、甬道和前后双室组成,前室左右附置对称的耳室,墓室周壁外弧,穹窿顶(图一∶1)。M5 为单室砖墓,平面呈“凸”字形,由墓道、甬道、墓室组成,墓室基本呈方形(图一∶2)。

图一// 长江下游四座“孙吴”墓平、剖面图

关于M1、M5 的断代依据,发掘者首先将M1与其他同类型墓葬在形制和随葬品方面进行比对,推定为孙吴早期。M5 根据开口层位知其晚于M1,又在墓室和甬道发现模印“吴侯”“建兴二年”的文字砖,“吴侯”当为“地名+爵位”的格式,并认定“吴侯”在三国孙吴时期是一个有明确指向意义的重要封号,故推测M5 的墓主应该是某位孙吴宗室成员,“建兴”则是三国孙吴废帝孙亮的年号,“建兴二年”亦即公元253 年。发掘者另有专文对上述观念有所阐发,更为具体地指出,M1 为主墓,M2 为M1 的陪葬墓,年代皆为孙吴早期,M1 与“孙策墓所具有的特征高度相似”;M5 建于M1、M2 封土之中,亦当为M1 的陪葬墓,年代为孙吴中期,墓主为孙绍的可能性最大;进而判定虎丘路新村土墩为一处三国孙吴时期的宗室家族墓地[7]。

有学者对发掘者的推论提出异议。程义、陈秋歌认为M1 的墓主人不可能是孙策,而更有可能是孙登,M1 的年代不会早到建安五年(200 年)孙策下葬之际。M5 的砖铭“吴侯”所指,他们认为应是孙英。至于M2,他们认为是孙登配偶、芮玄之女,或是孙权夫人徐氏[8]。赵娜则注意到,M5 虽出有“吴侯”铭文砖,但与其他列侯、将军一级的孙吴宗室墓的规模相差很大,故推测其为“吴侯”某位家族成员的墓葬,属于列侯的祔葬墓。另有一种可能,M5 的身份确为吴侯,只是出于某种特殊原因导致其墓葬规格低于列侯的葬制,根据文献记载,孙英的经历符合这一条件[9]。常泽宇又指出,目前考古发现所见汉晋文字砖用例均属“姓氏+侯”的格式,史籍中东汉三国时期的爵称也多倾向于使用姓氏,所以M5 砖铭“吴侯”也不出此例,具体所指当为都亭侯吴纂[10]。

2.江苏金坛方麓“永安三年”墓

位于江苏省常州市金坛区薛埠乡方麓茶场,1983 年发掘。由甬道和前后双室组成,前室外壁弧凸,顶部四角攒尖,后室为腰鼓形,四隅券进式穹窿顶(图一∶3)。墓中出土了较为丰富的陶器、青瓷器、铜镜、铜钱等随葬品,还出有“永安三年”模印纪年砖。因有明确的纪年,目前对该墓为孙吴墓的定性没有疑问。

3.安徽马鞍山安民M1

所谓的“朱然家族墓”,位于安徽省马鞍山市雨山区安民林场,1996 年在三国朱然文物陈列馆第三期扩建工程中发现,共包括4 座排列有序的砖室墓。其中M1 的规模较大、保存较好,其主体由墓道、甬道、前后双室组成(图一∶4)。发掘者根据其与朱然墓的排列关系、墓葬形制和随葬品风格,将该墓断为孙吴时期朱然家族成员的墓葬,时代比朱然墓晚,具体可能是朱然之子朱绩,下葬时间为270年(表一)。

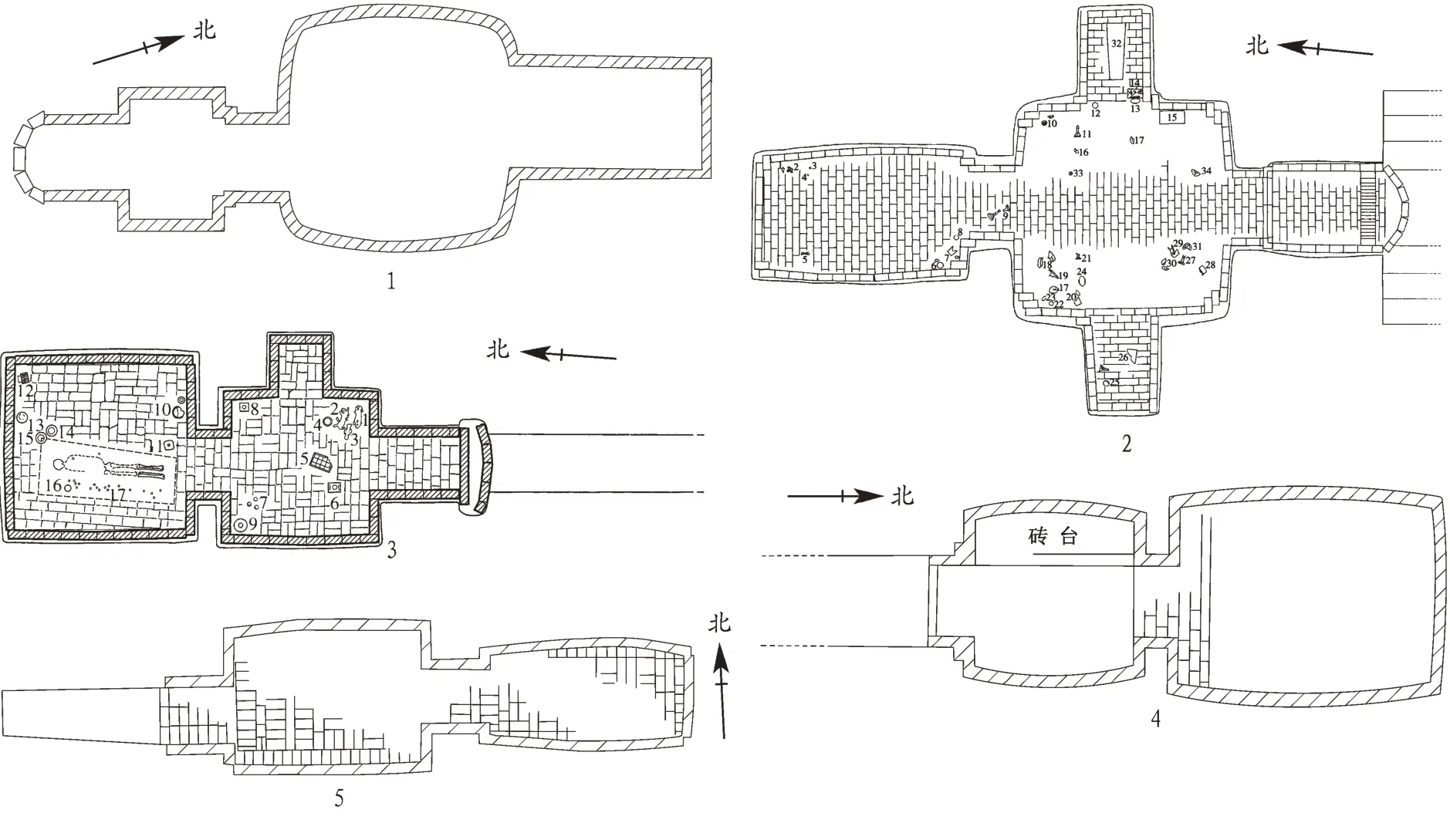

表一// 长江下游地区西晋时期弧壁多室、单室砖墓统计(单位:米)

在简报正式发表之前,已有学者著文讨论该墓的年代和墓主问题。王俊认为该墓的规格高于朱然墓,符合这一条件的只有朱然的养父朱治,朱治卒于孙吴早期[11]。简报执笔者栗中斌也有专文,观点与后来的简报结语大略相同[12]。王志高认同第一种看法,他同王俊撰文重申该墓的年代较朱然墓为早,墓主可能是朱然养父朱治,进而认为包括该墓在内的周边其他孙吴时期高等级墓葬可能是孙策、孙休二陵陵区的重要组成部分[13]。刘萃峰则认为,该墓的规格高出朱然墓不少,墓主应非其家族成员,而当为孙吴时期的某位宗室,不排除其为孙桓的可能[14]。

(二)随葬品和砖铭的年代

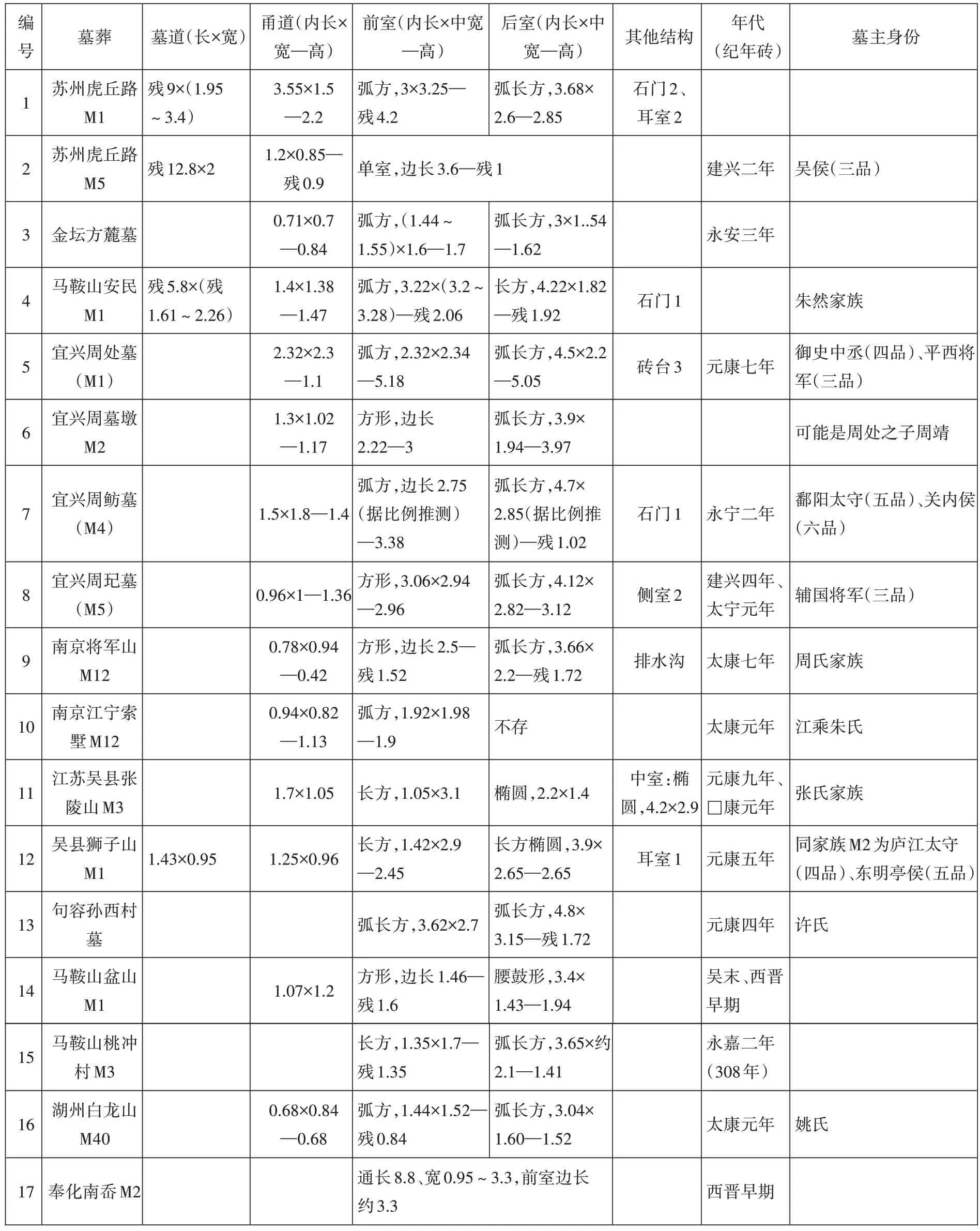

苏州虎丘路M1 公布青瓷器27 件,其中一件盘口壶M1∶9 直口微敞、束颈、圆肩,肩部贴塑2 个桥形耳,肩饰凹弦纹、水波纹(图二∶1)。该器型与安徽马鞍山佳山孙吴墓所出盘口壶(图二∶2)相近,只是颈部略显收束、最大腹径与底径比略小、下腹部弧圆更为明显。按简报,马鞍山佳山孙吴墓的形制和随葬品组合与湖北武昌莲溪寺孙吴永安五年(262 年)墓[15]高度接近,其时代当属孙吴晚期[16]。学界关于六朝时期盘口壶的演变,以为其总体演变趋势是由矮胖趋于瘦高,不过仅从孙吴至西晋时期这一阶段来看,这一趋势并不明显,而从学者讨论中所列器型演变图可以看到,西晋时期的盘口壶较为显著的特点是整体器型更为浑圆,孙吴时期则稍显挺直,最大腹径以下基本为一直线[17]。如与苏州虎丘路M1∶9 器型较为接近的南京长岗村M5∶1(图二∶3)就是其中代表性的器型,其年代被断为吴末晋初[18]。

图二// 长江下游西晋墓出土青瓷器、印纹陶器

除了盘口壶,苏州虎丘路M1 还出土青瓷罐5 件,其中双系罐M1∶45 直口微敞、束颈、圆肩、鼓腹(图二∶4),可与江苏吴县狮子山M4[19]和浙江绍兴官山岙西晋墓[20]所出双系罐(图二∶5、6)进行比较,M1∶45 稍显矮胖,颈部略微收束,形制在两者之间。这两座墓的时代均为西晋中晚期。又与浙江衢县街路村西晋元康八年(298 年)墓[21]所出Ⅲ式罐(图二∶7)形制较为接近。另有一件印纹陶罐M1∶36,敞口、方唇、隆肩、下腹弧收(图二∶8),与浙江安吉天子岗西晋太康六年(285年)M2∶22(图二∶9)的形制几近相同[22]。

苏州虎丘路M5 与M1 有明确的地层早晚关系,M5 出土的两件青瓷钵M5∶2 和M5∶3 也表现出时代稍晚的特征。这两件青瓷钵皆直口微弧、近底部内收、底内凹(图三∶1、2)。其中M5∶2 与衢县街路村I 式碗(图三∶3)相似;M5∶3 与南京将军山西晋太康七年(286 年)M12∶12(图三∶4)近同,这种器型延续的时间似较长,在南京板桥镇石闸湖西晋永宁二年(302 年)墓中也能见到同类器(图三∶5)[23],但它们终归都属于西晋时期较为典型的器型。

图三// 长江下游西晋墓出土青瓷碗

金坛方麓墓出土的青瓷唾壶、青瓷钵和青瓷罐的时代风格也比较鲜明。唾壶(图四∶1)与湖北鄂城六朝墓M2258∶1(图四∶2)相似,该器被断为西晋后期[23]。一件钵(图三∶6)与上述苏州虎丘路M5∶3 基本相同。另一件钵(图四∶3)与浙江宁波蜈蚣岭西晋元康元年(291 年)M16∶3(图四∶4)[25]和安徽凤台西晋永宁二年墓出土的一件钵(图四∶5)[26]器型基本相同。两件罐(图四∶6、7)与南京迈皋桥西晋永嘉二年(308 年)墓出土罐(图四∶8、9)的形制相近[27],又与浙江衢县街路村西晋元康八年墓出土的罐(图四∶10)基本一致。这些器物的年代集中在西晋中期偏晚到西晋晚期。

图四// 长江下游西晋墓出土青瓷器

苏州虎丘路M5 还出土了非常多的铭文砖,其中编号为M5 砖∶14(图五)的铭文砖残存有纪日的内容,简报未释出,右侧一行我们释为“朔四日庚午富”。这个日期的年份很可能即是建兴二年。以四日庚午倒推,可知月份为丁卯朔。查《二十史朔闰表》,孙吴建兴二年十二月都不见丁卯朔,西晋愍帝建兴二年则有闰十月为丁卯朔[28]。这又是一个证据。

图五// 苏州虎丘路M5出土铭文砖

金坛方麓墓也有明确的纪年,砖铭“永安三年”。孙吴和西晋都有永安纪年,但西晋惠帝的“永安”年号只行用了一年(304 年),准确地说只有8 个月,按一般理解不应有西晋“永安三年”。不过墓中所出部分随葬品的时代风格比较鲜明,不会早至孙吴景帝永安三年(260 年)。这个矛盾结合当时的时代背景来看,实际上是可以理解的。西晋时期的“八王之乱”是众所周知的重大历史事件,304 年正是变乱白热化的阶段,当年有多个年号反复,先是惠帝改元永兴,正月旋即改元永安,七月又改元建武,十一月又复为永安,十二月再改永兴。永兴也只使用了一年半的时间,306 年又改元光熙,是年十一月,惠帝崩[29],怀帝即位,次年改元永嘉,持续了十六年的“八王之乱”结束。在此期间,时局动乱,政令不通,很有可能导致长江下游地区有相当多的民众不知有永兴、光熙,遂沿用旧有年号。这种情况在历史上并不鲜见,与之年代相近的辽宁锦州前燕李廆墓就有类似的情况,墓中所出墓表题“永昌三年”。永昌是东晋元帝的年号,问题是永昌年号只行用了两年,二年三月明帝即改元太宁,所谓“永昌三年”实际上是“太宁二年”,也就是公元324 年。发掘者推测,这种失误反映的是魏晋以来长时期混战和地方割据的历史事实[30],这是有道理的。金坛方麓墓也可能有类似的原因,砖铭“永安三年”实际上应是西晋永兴三年或光熙元年,也就是公元306 年。这个时间与青瓷器的时代风格可以合契。另有一种可能,即墓砖制作与墓葬营建的时代并不相同。这种现象在考古发现中也不鲜见,如前引宁波蜈蚣岭M16 就发现孙吴和西晋时期的三种砖铭,孙吴会稽王“太平三年”(258 年)、孙吴景帝“永安二年”(259 年)和西晋惠帝“元康元年”(291 年),“元康元年”纪年砖出土较多,时间跨度达30 余年。不过“太平三年”“永安二年”纪年砖只是零星出土,墓葬的年代显系西晋“元康元年”或稍后,两种东吴纪年砖应当是墓葬营建时对早期墓砖的借用。金坛方麓西晋墓中的孙吴时期墓砖也可能属于这种情况。

二、“晋制”内涵及过渡形态与西晋制礼

俞伟超先生将商周秦汉的埋葬习俗分为汉武帝前后两个大的阶段,前一阶段的成熟形态即“周制”,后一阶段为“汉制”;他认为“晋制”的出现标志着另一种新形态的最终形成。“周制”“汉制”和“晋制”是关于中国古代墓葬制度演进的高度概括,其变动机制及具体内涵成为历史时期考古学研究非常重要的内容。与本文的讨论相关联的内容是俞伟超先生对东汉后期“汉制”的概括:“黄河流域的诸侯王与列侯都实行前、中、后三室之制,墓皆砖券顶,……三室的两侧又往往有耳室。”关于“晋制”,他又说:“约从三国两晋时期开始,除河西等较为边远的地区仍大体沿用东汉后期的旧制外,许多身份极高的贵族之墓往往变成单室墓,……‘晋制’出现了,……这种新制西汉末开始孕育,东汉后期眉目已见,三国以后瓜熟蒂落。”[31]意思很明确,东汉后期的“汉制”的主要特征是多室,包括对置耳室,“晋制”的主要特征是单室。

俞伟超先生的概括是提纲挈领式的,后彦在此基础上不断深化“晋制”的内涵研究。这里重申和补充三点内容。

一是“晋制”的成熟形态定型于西晋中晚期。目前通过对墓葬文化因素的梳理可以看到,东汉晚期至西晋时期的洛阳及邻近地区的墓葬形制发生了非常明显的变化:一是多室墓转变为单室墓,墓室的多寡不再与身份呈正相关对应,墓葬的等级主要表现在墓道长短和墓道内收台阶数量等方面;二是主室形制由横长方形转变为方形或弧方形;三是顺长方形的土洞墓开始在高等级群体中使用,目前仅见于司马炎峻阳陵和司马昭崇阳陵及其陪葬墓。随葬品组合方面也有相应的变动。这些变化基本完成于西晋中晚期,此后进入稳定发展的阶段[32]。

二是墓葬形制方面,“晋制”的内涵以顺长方形单室土洞墓、顺长方形单室砖墓和方形单室砖墓为主,此外还应包括墓壁外弧这一特征,具体为弧方形单室墓。从五座西晋帝陵的勘察及其陪葬墓的发掘来看,西晋帝陵皆为带有长斜坡墓道的单室土洞墓[33],帝陵陪葬墓为长方形单室砖墓或长方形单室土洞墓[34]。除此之外,方形和弧方形的单室砖墓为西晋中晚期中小型墓葬的主流形制。当地考古工作者总结道,洛阳发掘的西晋时期较大型墓葬的特征是墓室方形、四壁呈外凸的弧线。这也是判断当地西晋中晚期墓葬的一个标准,同时也说明,与四壁平直的方形单室砖墓相比,弧方形单室砖墓的等级相对更高[35]。既然弧方形单室墓与方形单室墓在形制和等级上有比较明显的区分,那就有理由将其视作单独的一种墓葬类型,并且是“晋制”的组成内涵之一。

三是“晋制”的形成不是一蹴而就的,其定型之前经历了一段时间的探索,在从“汉制”向“晋制”的转变过程中,曾发展出一种过渡形态。关于东汉中晚期至西晋时期主流墓葬形制的发展脉络,前文已有小结。在这一转变的过程中,相比东汉中晚期以来流行的前堂后室之制,曹魏后期则将横长的前堂改制为方形,作为高等级墓葬的标志[36]。但总体而言,曹魏时期的创新并不多,大体上仍是“汉制”传统的延续。至于西晋早期,目前学界基本是将其与曹魏后期合作一期,仍是“汉制”的延续。但西晋早期像曹魏那样局部的调整也是有的。

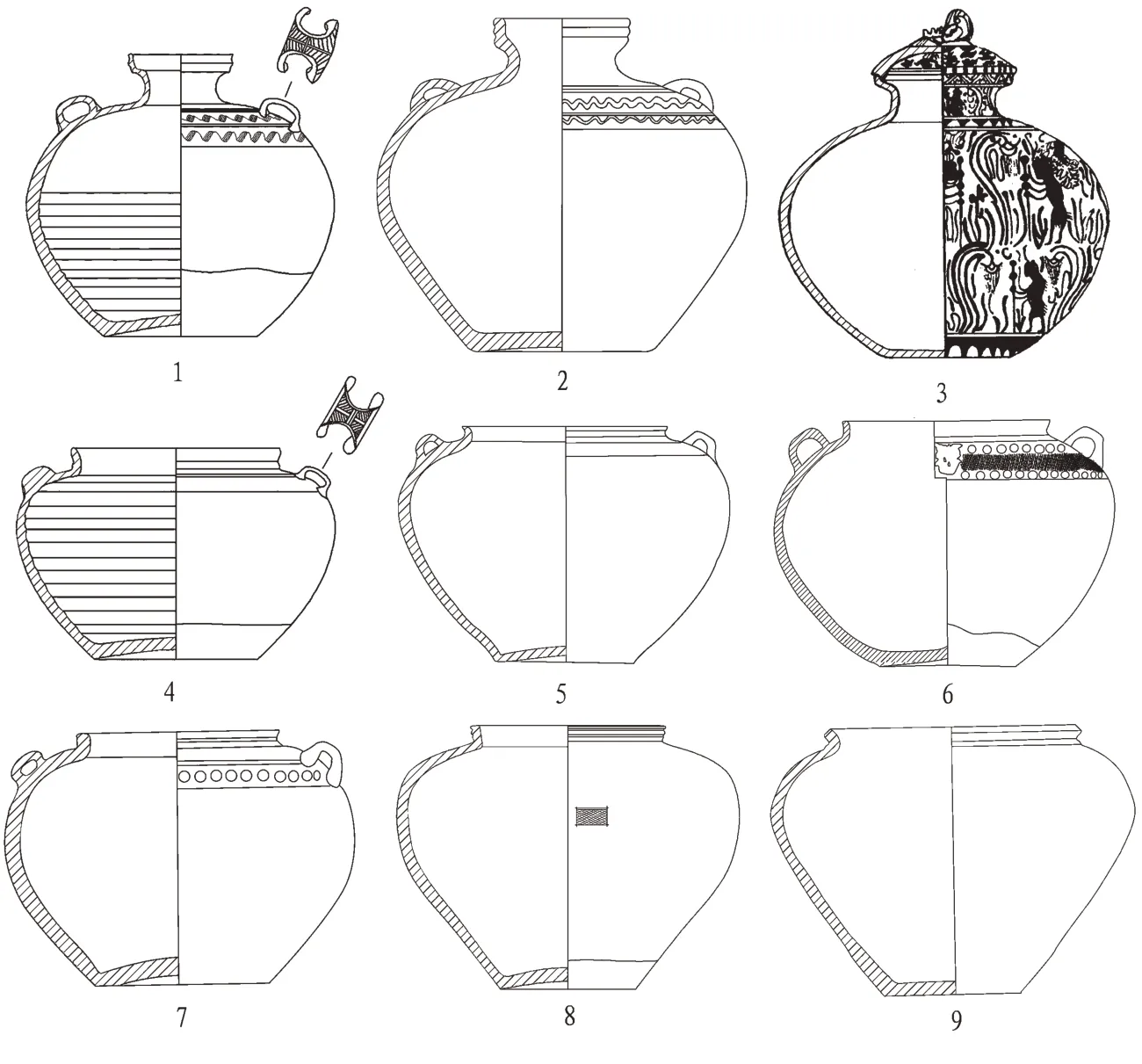

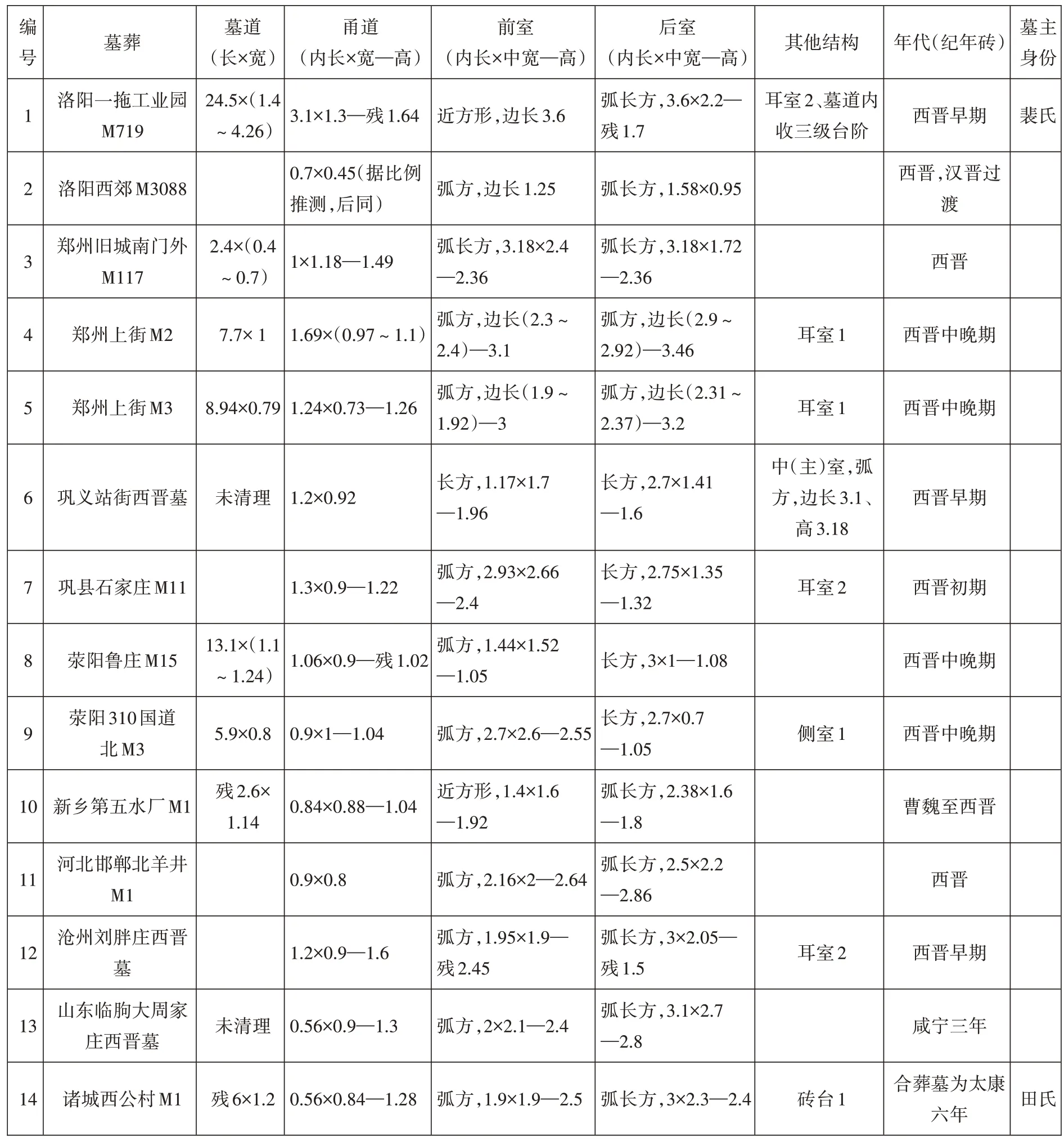

西晋早期中原北方地区出现了一种新的墓葬形制,以弧壁多室为主要特征,本文搜检到14座墓例,包括洛阳中国一拖工业园M719[37]、洛阳西郊M3088[38]、郑州旧城南门外M117[39]、郑州上街工业路北M2 与M3[40]、巩义站街西晋墓[41]、巩县石家庄M11[42]、荥阳鲁庄M15[43]、荥阳310 国道北M3[44]、新乡第五水厂M1[45]、河北邯郸北羊井M1[46]、沧州刘胖庄西晋墓[47]、山东临朐大周家庄咸宁三年(277 年)墓[48]、诸城西公村M1[49]等(表二)。除巩义站街铝厂西晋墓为前中后三室外(图六∶1),余皆为前后双室墓。本文将三室墓作为A型墓,只1 座,双室墓作为B 型墓,共13 座。根据有无耳室再将B 型墓分为a、b二型。

图六// 中原北方地区弧壁多室砖墓

表二// 中原北方地区西晋弧壁多室砖墓统计(单位:米)

Ba 型,有耳室。共6 座。根据前室附置耳室数量,分为二亚型。

Ba1 型,双耳室。2 座,洛阳中国一拖工业园M719(图六∶2)、巩县石家庄M11。

Ba2 型,单耳室。4 座,郑州上街工业路北M2和M3(图六∶3)、荥阳310 国道北M3、沧州刘胖庄西晋墓。

Bb 型,无耳室。共7 座,根据甬道、前室和后室是否对称分为二亚型。

Bb1 型,甬道、前室和后室沿中心线呈轴对称。4 座,邯郸北羊井M1、临朐大周家庄咸宁三年墓、诸城西公村M1(图六∶4)、荥阳鲁庄M15。

Bb2 型,甬道、前室和后室偏于中心线一侧,不呈轴对称。3 座,洛阳西郊M3088、新乡第五水厂M1、郑州旧城南门外M117(图六∶5)。

通过对比可以看出,前室与后室的规模虽然大体存在对应关系,但并不严格,如荥阳310 国道北M3 的前室是荥阳鲁庄M15 前室规模的近两倍,后室的规模反而更小。相比之下,前室的规模有更为明显的等次性,如有6 座墓葬的前室规模集中在1.9~2.2 米,规模最小的2 座墓葬集中在1.4~1.6 米,附置耳(侧)室墓葬的前室规模均在1.9 米以上。耳(侧)室数量与前室规模也表现出明显的对应关系,附置两耳(侧)室的墓葬规格最高,一耳(侧)室的次之,无耳(侧)室的规格最低,相应的前室规模也呈递减的趋势。此外,同样附置两耳(侧)室,耳(侧)室对称的前室的规模越大,如洛阳中国一拖工业园M719、巩县石家庄M11 都有两耳(侧)室,但前者的规模高出后者不少。还有沧州刘胖庄西晋墓除了前室东侧有一耳室外,在甬道西侧也有一个耳室,更不对称,此墓的规模较前两座墓相差更大,而与一耳室的墓葬规模一致,可见甬道部分的耳室并不具备身份等级意义,其意义可能更偏重于实用性。

以墓室多寡为身份等级的区分标准是汉代墓葬制度延续下来的传统,墓葬发掘者也多明确指出,上述墓壁外弧的多室墓在形制、随葬品或砌筑方法上还残续着比较浓厚的汉魏遗风[50]。山东发现的两座墓葬时代最为明确,临朐大周家庄墓中出土了“咸宁三年”纪年砖,诸城西公村M1虽然没有出土纪年物,但与之异穴合葬的M2 中出土了“太康六年”纪年砖铭,两墓的年代相差应该不远。是知弧壁多室砖墓出现并开始流行的年代基本可以定在西晋早期。

据学者梳理,墓葬周壁外弧这一文化因素在汉末至曹魏时期开始出现于乐浪、辽东和山东地区,不过这时弧壁砖室墓的数量还很少,分布的区域也远在政治核心区域之外,尚处于地方习俗的层面。至于西晋时期,弧壁砖室墓的分布范围有明显扩大的趋势,包括中原地区,虽然比例不高,但与同时期四壁平直的同类墓相比,其等级更高,已体现出一定的等级意味[51]。也就是说,西晋时期墓壁外弧因素已由此前的地方习俗进入制度层面,结合前论,其具体的表现为弧壁多室砖室墓,出现的时代大体在西晋早期。这是本文进一步讨论的基础。

前已指出,西晋中晚期成熟的“晋制”内涵包括弧方形砖室墓,而墓壁外弧这一文化因素在西晋早期就开始孕育了。从时代、形制和等级来看,弧壁多室砖墓和弧方形单室砖墓表现出比较明显的衔接性,因此本文将弧壁多室砖墓视作“汉制”向“晋制”转变的过渡形态之一。不过要明确的是,西晋早期弧壁多室砖墓的墓室、耳(侧)室数量与规模还存在明显的对应关系,其性质仍属于“汉制”。“晋制”的一些因素已经孕育出来,但还没有发生质变。

“汉制”向“晋制”的过渡及“晋制”的定型与文献所载西晋的两次制礼活动有密切关联。《晋书·礼志上》载:

魏氏承汉末大乱,旧章殄灭,命侍中王粲、尚书卫顗草创朝仪。及晋国建,文帝又命荀顗因魏代前事,撰为新礼,参考今古,更其节文,羊祜、任恺、庾峻、应贞并共刊定,成百六十五篇,奏之。[52]

晋初荀顗撰定朝仪,《南齐书》称之为“《晋礼》”[53]。《晋礼》刊定、颁行的确切时间失载,但最晚似不应超过泰始十年(274 年),因荀顗在这一年去世。又泰始四年(268 年)六月,晋武帝下诏郡国守相,规定地方官员应定期巡行属县,并详列视察的具体内容,其中包括“观风俗,协礼律”,并规定良吏的标准为:“田畴辟,生业修,礼教设,禁令行,则长吏之能也。”细按诏书,礼仪、律令既然并提,又明确训令地方官员切实执行,似暗示《晋礼》和《晋律》是同时完成的[54]。又按司马昭命制定新礼的动机,时为曹魏元帝咸熙元年(264 年),次年司马氏即代魏自立,这次制礼明显是为晋朝的建立确立典章制度基础,礼仪方面的创制想必是比较急迫的,颁行的时间也应当很早。与之大致同时,弧壁多室砖墓在中原北方地区开始出现。

曹魏“草创朝仪”,合乎考古资料观察到的曹魏墓葬制度大体沿袭“汉制”而少有创新的历史事实。晋国初建则“因魏代前事”,蹈循曹魏制度轨辙完善、调整成为《晋礼》,不过斟酌其与曹魏旧制因革表述词句,《晋礼》想必仍未脱“汉制”框架。《晋书·礼志》明确说:“古者天子诸侯葬礼粗备,汉世又多变革,魏晋以下世有改变,大体同汉之制。”[55]西晋中晚期形成的“晋制”相比“汉制”属于划时代的变革,所谓魏晋葬礼“大体同汉之制”所指应当就是晋初的情况。

西晋早期孕育出现的弧壁多室砖墓,其性质即属于东汉中晚期延续下来的“汉制”传统,我们推断其为晋初荀顗修订的《晋礼》的产物。

此后又有太康元年(280 年)“尚书仆射朱整奏付尚书郎挚虞讨论”[56]。此次讨论,《晋书·礼志》中称之为“新礼”。《晋书·礼志上》:“虞讨论新礼讫,以元康元年上之。”又记载:“所陈惟明堂五帝、二社六宗及吉凶王公制度,凡十五篇。”这是新礼的内容,其实就是全面的礼仪制度,统称为“新礼”。“新礼”的讨论从太康元年持续到元康元年,共计11 年之久。相比晋初“晋礼”,“新礼”在很多方面均有损益,可以说是一次系统性的礼制改革。从讨论的时机来看,太康平吴后国家一统,晋朝需要完善礼仪制度以适应新的统治需要,礼制改革有其必然性。反映到考古资料上,从宏观角度,“晋制”是中国古代墓葬制度一次非常大的转变,标志着一个新时代的开启,其背后对应的也必定是一次全面而系统性的改制活动,而挚虞以后,西晋一朝再没有制礼作乐方面的记载。南朝梁人徐勉总结道:“至乎晋氏,爰定新礼,荀顗制之于前,挚虞删之于末。既而中原丧乱,罕有所遗,江左草创,因循而已。厘革之风,是则未暇。”[57]“新礼”可以说奠定了两晋时期礼仪制度的基调:“中原覆没,虞之《决疑注》,是其遗事也。逮于江左,仆射刁协、太常荀崧补缉旧文,光禄大夫蔡谟又踵修其事云。”[58]此后只是在“新礼”的基础上局部修补而已。而丧葬层面的“晋制”能够对应的重大的制礼活动就只有太康元年挚虞主持的这次。

具体到内容上,首先丧服制度是太康改制最为核心的内容之一,挚虞的上表中使用了很大的篇幅申述此事:“《丧服》最多疑阙,宜见补定。……盖冠婚祭会诸吉礼,其制少变;至于《丧服》,世之要用,而特易失旨。”同时指出晋初晋礼的不足:“而顗直书古《经》文而已,尽除子夏《传》及先儒注说,其事不可得行。及其行事,故当还颁异说,一彼一此,非所以定制也。”[59]这次在丧服制度方面显然要进行比较大的改革。“丧礼”与“葬礼”同为“凶礼”的组成部分,二者联系紧密,需要相互配合,丧服制度方面的改革意味着葬礼也会有相应的变化,这从武帝平吴后“其凶礼也,则深衣布冠,降席撤膳”的新举措中可见一斑,此外挚虞还有“除吉驾卤簿”“除凶服之鼓吹”等改革[60]。只从凶礼来看,“新礼”相比晋初“晋礼”首先是一次较为深刻的变革;其次从具体的内容来看,这次变革的核心思想主要围绕着“降”“撤”和“除”,更为清楚直接的记载还有:“今礼篇卷烦重,宜随类通合。”“又此礼当班于天下,不宜繁多。顗为百六十五篇,篇为一卷,合十五余万言,臣犹谓卷多文烦,类皆重出。……今礼仪事同而名异者,辄别为篇,卷烦而不典。皆宜省文通事,随类合之,事有不同,乃列其异。如此,所减三分之一。”[61]要而言之,就是去繁就简。丧葬领域“晋制”的出现具有划时代的意义,对应“新礼”的变革性,“新礼”在凶礼方面去繁就简的核心思想与“晋制”薄葬理念亦交相呼应。

最后从“晋制”成熟形态——方形单室砖墓和弧方形单室砖墓开始出现的年代来看,目前能够明确的时代最早的墓例即为元康九年(299 年)美人徐义墓,当然并不排除在制定的过程中一些新的因素已先行实践于部分墓葬中,但大范围的铺开基本都集中在元康元年以后。

综合二重证据,本文认为《新礼》应是“晋制”确立的制度性文件。

三、“晋制”及其过渡形态向长江下游的推行

弧壁多室砖墓在同时期长江下游地区也有发现,除了上文讨论的苏州虎丘路M1、金坛方麓西晋墓、马鞍山安民M1 以外,还有江苏宜兴周墓墩M1(元康七年周处墓)、M2(墓主疑为周处之子周靖)[62]、M4(永宁二年周鲂墓)、M5(建兴四年周玘墓)[63]和南京将军山太康七年M12[64]、南京江宁索墅太康元年M1[65]、吴县张陵山元康九年M3[66]、吴县狮子山M1[67]、句容孙西村西晋元康四年墓[68]、马鞍山盆山M1[69]、马鞍山桃冲村M3[70]、湖州白龙山太康元年M40[71]、奉化白杜南岙后山坡M2[72]等13座(表一)。

按上文中原北方地区的类型区分标准,吴县张陵山M3 属于A 型墓,苏州虎丘路M1、宜兴周玘墓属于Ba1 型,吴县狮子山M1 属于Ba2 型,金坛方麓西晋墓、宜兴周墓墩M1、M2、M4、南京将军山M12、南京江宁索墅M1、句容孙西村西晋墓、安徽马鞍山安民M1、马鞍山盆山M1、马鞍山桃冲村M3、湖州白龙山M40、奉化白杜后山坡M2 属于Bb1 型。基本未见脱出中原北方地区同类墓葬的型式范畴。苏州虎丘路M5 则另属于单室墓传统,形制已是比较标准的“晋制”形态,与中原北方地区西晋中晚期主流的弧方形砖室墓一致。

长江下游地区发现的弧壁多室砖墓有多例身份明确者,规模与身份对应的等级差次要更清楚一些。与中原北方地区类似,前室与后室的规模大体上呈正相关,但后室规模与等级的对应关系并不严格,如周鲂的官品、爵品相对周玘明显为低,但其后室的规模反而大于周玘墓。相比之下,前室规模和耳(侧)室数量与等级的对应关系明显更严格一些。具体而言,身份明确的等级最高者为宜兴周玘墓,前室附置对称的双侧室;苏州虎丘路M1 的前室规模与之基本一致,前室亦附置对称的双耳室;马鞍山安民M1 与奉化南岙M2 的前室规模与宜兴周玘墓、苏州虎丘路M1 基本一致,但没有耳室,两墓的等级应当比后者低一等次;吴县狮子山M1 前室附置一耳室,前室的规模比之又更小一些;规模更小的则不见附置耳室者。

耳(侧)室数量、前室规模与身份等级的对应关系与中原北方地区同类墓葬基本一致。宜兴周玘墓、苏州虎丘路M1 的前室规模介于同样附置双耳(侧)室的巩县石家庄M11 和洛阳中国一拖工业园M719 之间;吴县狮子山M1 与中原北方地区附置一耳室的郑州上街M2、M3 大体相当;规模最小的金坛方麓西晋墓和湖州白龙山M40 与中原北方地区规模最小者荥阳鲁庄M15、新乡第五水厂M1 相比,四墓的规模基本一致。目前来看边长1.9 米是一个比较明显的节点,1.9 米以上身份者皆为世家大族,当时“江东之豪莫强周、沈”[73],“周”指的就是义兴周氏家族。还有南京江宁索墅M12 的墓主人为江承朱氏,让人联想到当时吴郡四姓“朱张顾陆”中的朱氏家族。这和中原北方地区的规格分界标准也是一致的。

以上诸种一致点表明,中原北方和长江下游地区的弧壁多室墓大体上处在同一个规模区间,能够使用此类墓葬的人群等级是基本一致的。类型、等级上的一致性表明背后有一套共同遵守的礼仪规范,两地之间有一个比较明显的单向传输的关系。

前已论证,弧壁多室砖墓是“汉制”向“晋制”过渡的中间形态之一,为“晋制”的弧方形单室墓传统开启了先声。其孕育的时间在西晋早期,在以洛阳为中心的中原北方地区,此时长江下游地区并没有发现同类型墓葬,最早的墓例为南京江宁索墅M1 和湖州白龙山M40,时间已迟至太康元年,极有可能在当年平吴以后。时间早晚是判断文化因素传播方向的一个非常重要的标准。

国家一统不仅是通过军事威权实现政治版图合二为一,还包括政治秩序、经济体制和礼仪制度的统一。太康平吴后西晋朝廷就开始着手向孙吴故地施行教化,《晋书·礼志上》:“太康平吴,九州共一,礼经咸至,乐器同归,于是齐鲁诸生各携缃素。武皇帝亦初平寇乱,意先仪范。……明乎一谦三益之义,而教化行焉。”[74]“教化”的概念初见于《礼记》便与礼制联系在一起,《礼记·经解》:“礼之教化也微,其止邪也于未形,使人日徙善远罪而不自知也。是以先王隆之也。”[75]又《易·贲》:“观乎人文以化成天下。”孔颖达疏曰:“言圣人观察人文,则《诗》《书》《礼》《乐》之谓,当法此教而化成天下也。”[76]礼乐是教化的主要手段,于是典籍中常“礼乐教化”“礼教”并称。所谓推行教化,基本上可以等同于推行礼乐制度。这是封建时代中央政权巩固统治秩序的应有之义。西晋时期长江下游地区出现的弧壁多室砖墓,应即晋初《晋礼》向该地推行的反映。目前能够明确的弧壁多室砖墓最早出现的时间就在太康元年当年,江宁索墅M1 砖铭“晋平吴天下大吉”,也可见西晋政权的国家意志很快就紧随军事征服而来。

上文指出,国家一统也倒逼晋朝启动礼制改革,以适应更为广阔地域范围的统治需要。元康元年《新礼》完成修订,弧方形单室砖墓作为《新礼》内容、“晋制”组成部分亦向长江下游地区推行,苏州虎丘路M5 的发现就向我们展现了《新礼》制定后“班于天下”的情形,是长江下游地区难得的“晋制”实例。

四、结语

从墓葬形制、随葬品组合和砖铭的时代特征来看,以往判定为孙吴墓葬的苏州虎丘路新村M1、M5 和金坛方麓墓、马鞍山安民M1 实际上是西晋墓葬。进而可以推知,马鞍山安民M1 的墓主人或为朱治之孙、朱才之子朱琬。据《三国志·吴志·朱治传》:“子才,素为校尉领兵,既嗣父爵,迁偏将军。才弟纪,权以策女妻之,亦以校尉领兵。纪弟纬、万岁,皆早夭。才子琬,袭爵为将,至镇西将军。”又《朱然传》:“初,然为治行丧竟,乞复本姓,权不许,绩以五凤中表还为施氏,建衡二年卒。”[77]朱才病逝较早,朱纪仅为校尉,又有二弟皆早夭,四人身份和卒年皆与墓葬不符;至于朱绩,已还姓施氏,实际上是施绩,是不会葬于朱氏家族墓地的。如此,最有可能的便只有朱琬。关于朱琬的记载很少,但他至少在凤皇元年(272 年)还以镇西将军身份领兵抗拒晋徐胤军[78],极有可能活到了平吴以后,并在西晋王朝“遣使者分诣荆、扬抚慰,吴牧、守已下皆不更易”[79]的政策下维持了旧有的政治地位——孙吴时期承袭的家族毗陵侯爵位及镇西将军身份,安民M1 的墓葬规模才会如此之大。

在“汉制”和“晋制”之间存在一种过渡形态,具体特征为弧壁多室砖墓,其形成与晋初荀顗制定的《晋礼》有关,其形制大体因革汉魏旧制,墓壁外弧则是《晋礼》的创新。其为西晋中晚期“晋制”的形成开启了先声,但仍属于“汉制”范畴。西晋中晚期形成的“晋制”与挚虞制定的《新礼》有关。

长江下游地区在太康平吴以后开始大量出现的弧壁多室砖墓,在形制、规模、使用阶层方面与中原北方地区呈现出一致的面貌,从时代先后和政治形势推断,其系由中原北方地区传播而来,背后是政治力量主导下强力推行《晋礼》的结果。待西晋中晚期“晋制”定型以后,长江下游地区也出现了相应的墓例,苏州虎丘路M5 即为标准的“晋制”形态,这次是挚虞主持制定的《新礼》颁行天下的结果。

最后,本文想指出的是,长江下游地区西晋时期墓葬制度的演变有着深刻的政治力量介入的时代背景,而不只是孙吴墓葬文化传统的顺延。学界应打破西晋时期南北方墓葬研究各自为战的局面和将墓葬文化传播直接系于人群流动的传统思维,将长江下游地区也纳入“晋制”演进的时代大背景下[80],更好地认识西晋王朝向孙吴故地推行的教化政策以及孙吴故地逐渐融入西晋国家一统并进而为“衣冠南渡”奠定社会基础的进程。