依帕司他与胰激肽原酶在糖尿病周围神经病变中的治疗效果分析

2023-09-07刘效荣刘镜军

刘效荣,刘镜军

1.单县中心医院内分泌科,山东单县 274300;2.单县中心医院药剂科,山东单县 274300

2 型糖尿病是一种代谢性疾病,在临床较为常见,随着病情不断进展,患者极易有一系列并发症发生,其中周围神经病变最为常见。有研究表明,我国2 型糖尿病患者有61.8%的周围神经病变发生率,无力、刺激感等是其主要临床表现,如未及时有效治疗可能会诱发糖尿病足,增加截肢风险[1]。因此,临床应该积极采取合适的治疗方案控制患者病情,对其症状进行改善[2]。胰激肽原酶是一种血管扩张剂,能够有效改善患者的微循环。依帕司他是一种醛糖还原酶抑制剂,能够抑制醛糖的降解,改善患者神经功能[3]。本研究回顾性选取2021 年1月—2022 年12 月单县中心医院收治的糖尿病周围神经病变患者200 例,分析糖尿病周围神经病变治疗中胰激肽原酶与依帕司他联合用药的效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性选取本院糖尿病周围神经病变患者200例,依据用药方法分为联合用药组(联合胰激肽原酶与依帕司他治疗)、单独用药组(单独应用胰激肽原酶治疗),各100 例。联合用药组:男57 例,女43例;年龄41~81 岁,平均(61.66±10.20)岁;体质指数:19~23 kg/m245 例,24~31 kg/m255 例;糖尿病病程:2~7 年47 例,8~13 年53 例;周围神经病变病程:1~2 年58 例,3~4 年42 例。单独用药组:男56 例,女44 例;年龄42~82 岁,平均(62.36±10.42)岁;体质指数:19~23 kg/m246 例,24~31 kg/m254 例;糖尿病病程:2~7 年48 例,8~13 年52 例;周围神经病变病程:1~2 年57 例,3~4 年43 例。两组研究对象的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①具有平稳的生命体征者;②符合糖尿病周围神经病变的诊断标准[4]者;③经肌电图检查确诊者。排除标准:①其他原因引发的神经病变者;②合并免疫系统疾病者;③有药物过敏史者。

1.3 方法

1.3.1 单独用药组 让患者饭前用温水吞服240 U 胰激肽原酶肠溶片(国药准字H19993610,规格:120 U),3 次/d,1 周为1 个疗程,共治疗4 个疗程。

1.3.2 联合用药组 在对照组的基础上让患者饭前用温水吞服50 mg 依帕司他(国药准字H20040012,规格:50 mg),3 次/d,1 周为1 个疗程,共治疗4 个疗程。

1.4 观察指标

随访1 个月。①肌电图指标:包括腓总神经、正中神经的感觉神经传导速度(sensory nerve conduction velocity, SCV)与运动神经传导速度(motor nerve conduction velocity, MCV)。②神经功能:采用多伦多临床评分系统(Toronto Clinical Scoring System,TCSS),包括感觉功能、神经症状、神经反射3 项,分别为0~5 分、0~10 分、0~4 分,分值越低越好[5]。③临床疗效。显效:用药后患者的症状显著较轻、膝腱反射显著改善或正常,SCV 与MCV 提升幅度>5 m/s;有效:用药后患者的症状较轻、膝腱反射较好,SCV 与MCV 提升2~5 m/s;无效:用药后患者的症状没有减轻或加重,膝腱反射没有改善或恶化,SCV 与MCV 提升幅度<2 m/s 或降低[6]。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。④炎性因子水平:包括C-反应蛋白(C-reactive protein,CRP)、降钙素原(calcitonin, PCT)、白细胞介素-6(interleukin-6, IL-6)。⑤氧化应激反应:包括超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)、谷胱甘肽过氧化酶(glutathione peroxidase, GSH-Px)、过氧化氢酶(catalase, CAT)、丙二醛(malondialdehyde,MDA)。⑥不良反应发生情况,包括头痛、肠胃不适、肝肾功能损伤。

1.5 统计方法

采用SPSS 21.0 统计学软件处理数据,符合正态分布的计量资料以(±s)表示,组间差异比较进行t检验;计数资料以例(n)和率表示,组间差异比较进行χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

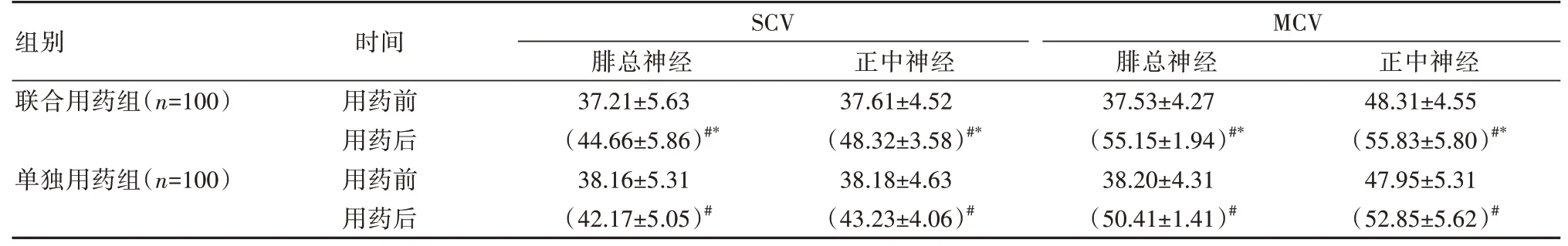

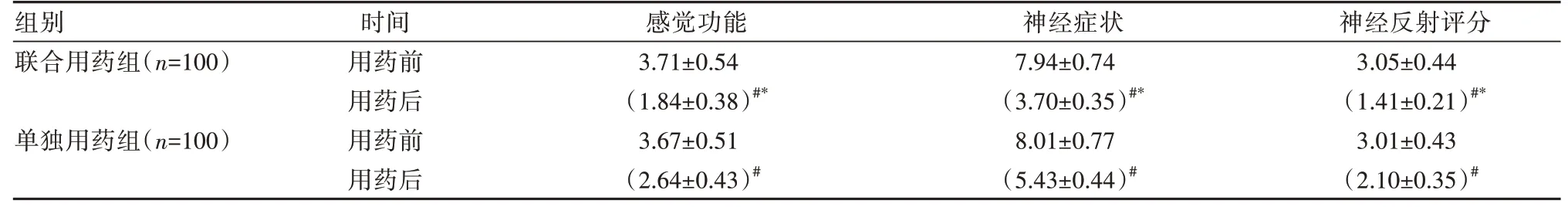

2.1 两组患者肌电图指标、神经功能比较

用药前,两组患者的腓总神经、正中神经的SCV 与MCV,感觉功能、神经症状、神经反射评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);用药后,两组患者的腓总神经、正中神经SCV 与MCV 均高于用药前,感觉功能、神经症状、神经反射评分均低于用药前,且联合用药组上述指标水平优于单独用药组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1、表2。

表1 两组患者肌电图指标比较[(±s),m/s]

表1 两组患者肌电图指标比较[(±s),m/s]

注:与同组用药前比较,#P<0.05;与单独用药组比较,*P<0.05。

?

表2 两组患者神经功能比较[(±s),分]

表2 两组患者神经功能比较[(±s),分]

注:与同组用药前比较,#P<0.05;与单独用药组比较,*P<0.05。

?

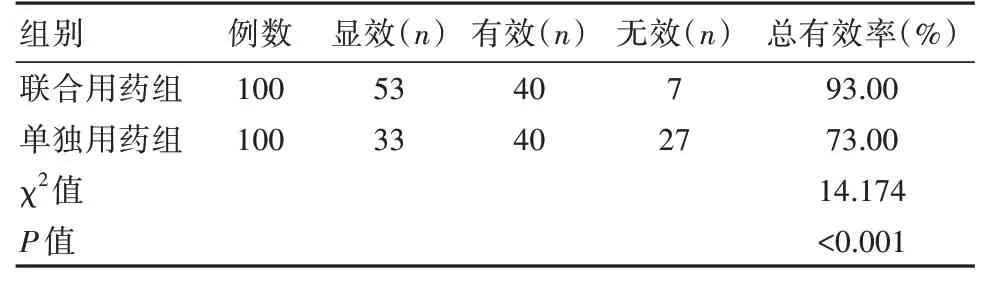

2.2 两组患者临床疗效比较

联合用药组总有效率高于单独用药组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者临床疗效比较

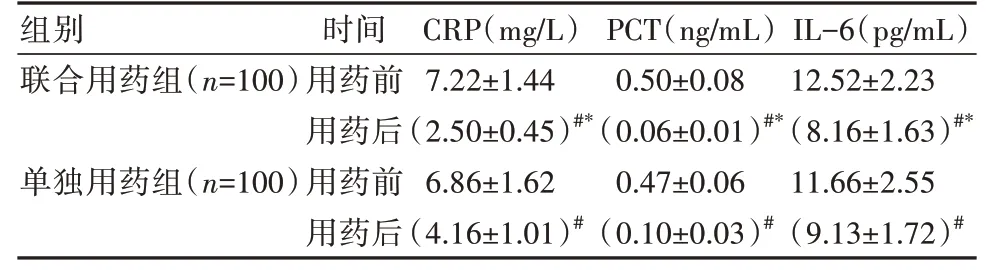

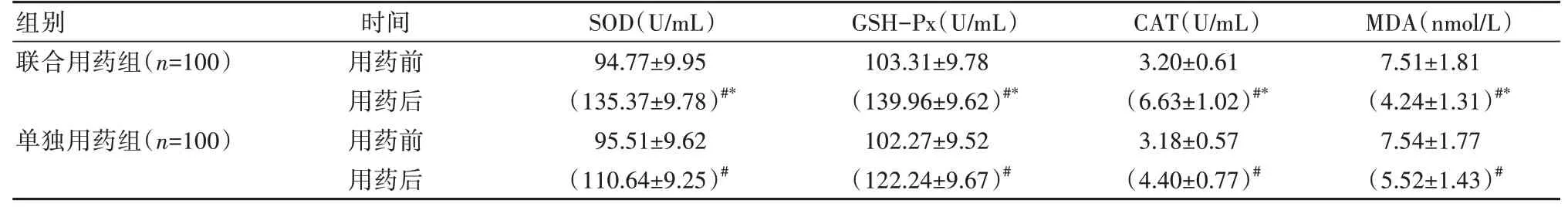

2.3 两组患者炎性因子水平、氧化应激反应比较

用药前,两组患者的CRP、PCT、IL-6、SOD、GSH-Px、CAT、MDA 水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);用药后,两组CRP、PCT、IL-6、MDA 水平均低于用药前,SOD、GSH-Px、CAT 水平均高于用药前,且上述指标水平联合用药组优于单独用药组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4、表5。

表4 两组患者炎性因子水平比较(±s)

表4 两组患者炎性因子水平比较(±s)

注:与同组用药前比较,#P<0.05;与单独用药组比较,*P<0.05。

?

表5 两组患者氧化应激反应比较(±s)

表5 两组患者氧化应激反应比较(±s)

注:与同组用药前比较,#P<0.05;与单独用药组比较,*P<0.05。

?

2.4 两组患者不良反应发生情况比较

两组患者的不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表6。

表6 两组患者不良反应发生情况比较

3 讨论

胰激肽原酶是蛋白水解酶,进入机体分解后会扩张患者血管,提升组织血流量,降低血液黏稠度,进而纠正细胞长期缺氧缺血状态,对神经营养进行改善,修复受损神经,从而实现治疗目的。但是,单一用药缺乏理想的疗效,需要与其他药物联合治疗,从而提升临床疗效。依帕司他能够可逆性、非竞争性抑制醛糖还原酶活性,减少山梨醇形成与积蓄。有研究表明,在2 型糖尿病周围神经病变的治疗中,胰激肽原酶与依帕司他联合用药具有确切的临床效果,能够降低炎性因子水平,改善神经传导速度,具有较高的可靠性与安全性[7]。

本研究结果表明,联合用药组患者的腓总神经、正中神经的SCV 与MCV 均高于单独用药组,感觉功能、神经症状、神经反射评分均低于单独用药组(P<0.05)。联合用药组患者的总有效率为93.00%(93/100),高于单独用药组的73.00%(73/100)(P<0.05),原因为:胰激肽原酶能够抑制磷脂酶Az,阻断血小板聚集,有效预防血栓形成,进而增加神经血流量,从而改善缺氧缺血状态,提升神经传导速度[8]。依帕司他能够抑制多元醇通路,减少神经阻滞中肌醇与山梨醇蓄积,对MCV 进行改善。同时,依帕司他通过抑制蛋白激酶信号通路,增加内皮细胞内一氧化氮生成,对高糖介导的中性粒细胞内皮黏附及因子表达进行抑制,改善神经反射速度[9]。两者联合用药能够发挥协同作用,改善神经功能,具有更理想的疗效[10]。

本研究结果还表明,联合用药组患者的CRP、PCT、IL-6、MDA 水平均低于单独用药组,SOD、GSH-Px、CAT 水平均高于单独用药组(P<0.05),原因为:在醛糖还原酶作用于多元醇通路中葡萄糖的情况下,患者体内山梨醇表达向山梨醇转化而增多,诱发应激反应,从而提升CRP、PCT、IL-6 等炎性因子水平,而依帕司他能够抑制机体醛糖还原酶释放,减少葡萄糖向山梨醇转化,从而有效降低体内CRP、PCT、IL-6 等炎性因子水平。同时,依帕司他抑制机体醛糖还原酶释放,减少葡萄糖转化为山梨醇,从而减轻机体应激[11]。联合胰激肽原酶能够优势互补,更好地减轻氧化应激反应[12]。本研究结果还表明,两组患者的不良反应发生率对比,差异无统计学意义(P>0.05),说明联合用药不会增加患者的不良反应,安全性有保证。

综上所述,DPN 治疗中胰激肽原酶与依帕司他联合用药的效果较胰激肽原酶单独用药更佳,值得推广。