赐赉的礼物

—— 明代永宣时期郑和下西洋的壮罐研究

2023-08-31杨夏薇南京艺术学院人文学院江苏南京210013

杨夏薇(南京艺术学院 人文学院,江苏 南京 210013)

明代永乐、宣德时期是我国青花瓷器发展的重要阶段。一方面其继承了元代至洪武时期的装饰特点;另一方面在御窑厂的管理模式下,生产工艺与质量有了大幅度提高,瓷器的造型与纹饰更加精美。在明初永宣时期的青花中,壮罐的器形较为特殊,器身为直筒状,腹部较深,上肩部与下足胫部大小较为一致。清宫档案中有较多关于壮罐的记载,①[1]有被称为“灯笼罐”,或谐音作“撞罐”。本文以明代永宣时期的壮罐为研究材料,厘清壮罐在永宣时期的发展变化,对纹饰的图像母题进行探讨,试图通过一件器物探析永宣时期郑和下西洋对中国瓷器生产的影响。

一、前人研究回顾

关于壮罐的研究,常在研究元明时期伊斯兰文化对于中国瓷器影响里有所提及,以案例的形式,分析壮罐的伊斯兰因素。如故宫博物院冯小琦先生在《明初伊斯兰风格的景德镇官窑瓷器》一文中,将永宣时期具有伊斯兰风格的瓷器,逐一与伊斯兰金银器进行对比,写到几何纹饰时例举壮罐。[2]15-18而耿宝昌先生在讲到永乐伊斯兰风格的瓷器中,并没有提及壮罐。而在对于宣德瓷器的讨论中写道:“壮罐,口底相当,腹颈略大,呈高筒状。釉面肥润,似有垂流;器身饰以青花海水锦纹。清代乾隆时多有仿制,釉面平整。龙泉窑青瓷中有此同样的器型”。[3]48从书中的前后文分析,笔者发现耿先生对永乐时期伊斯兰风格瓷的观点:“明初专门为西亚人烧制的外销瓷,大盘与西亚人的饮食起居习惯有关,花浇、执壶等作为信奉伊斯兰教的穆斯林举行礼拜活动的用器;除此而外,这些器型也受到了元蒙文化的影响”。[3]20他特别指出,那些伊斯兰风格器物与西亚人的饮食起居和礼拜活动有关,而壮罐貌似不属于日用品这个范畴之内。由上海博物馆与景德镇陶瓷考古研究所联合举办“灼烁重现——15 世纪中期景德镇瓷器大展”研究论文中,上海博物馆陆明华先生在对于明代空白期瓷器的研究中提出,青花壮罐一直是永乐或宣德时期的官窑产品。他指出2014 年景德镇御器厂遗址15 世纪中期地层中发现了这种青花壮罐残器,与故宫收藏青花壮罐纹饰完全一致,底部也有一样的工艺特征,这件壮罐出土在空白期的地层中。②明正统、景泰、天顺三朝景德镇的瓷器烧造,被陶瓷史家称为“空白期” 或“黑暗期”,主要是因为难以见到署有此三朝款识的官窑瓷器存世,也不清楚时期的主流民窑烧造情况,形成了一个长达二十九年的所谓空白时期。陆明华.明正统、景泰、天顺景德镇瓷器及相关问题[G]//上海博物馆,景德镇市陶瓷考古研究所.灼烁重现——15 世纪中期景德镇瓷器特集,上海:上海书画出版社,2019:9.[4]15综上,对于壮罐的研究是较为不充分的,很多学者对于一类器物是人云亦云的,套在一个大的“伊斯兰风格”概念下,好像貌似解释清楚了这类器物器型,但细究会发现并不能完全了解其功能和出现的原因。

最早对于壮罐进行专门研究的是台湾学者谢明良先生,其主要指出壮罐从永乐开始出现之后,后世不断对其进行模仿。谢先生对壮罐的釉彩品种分类、乾隆时期生产与烧造的时间以及明初、中东地区壮罐造型的发展提出了具体分析。①谢明良.壮罐的故事[J].美术史研究集刊,2019,5(46):1-49. 后收录在其专著《陶瓷手记4:区域之间的交流与影响》一书,本文主要参考上海书画出版社出版简体中文版。谢明良.陶瓷手记4:区域之间的交流与影响[M]. 上海:上海书画出版社,2021:3-28.[5]此后,余佩瑾先生在《15世纪中期的青花瓷壮罐》文中对台北故宫博物院收藏的81 件壮罐进行了细致分析,将壮罐通过纹饰分为两种类型:第一种类型是以北京艺术博物馆藏明永乐青花缠枝花卉纹壮罐为例;第二种类型则以故宫博物院收藏的明初几何星芒纹饰的壮罐为例,这一类型是目前所知数量较多的壮罐纹饰类型,并认为故宫博物院视其藏品为永乐一朝。[6]110-124其中余先生也在文中提到最近这两年对于明代“空白期”瓷器的研究,在景德镇御窑厂空白期的地层中发现有一件正统时期的壮罐,这件器物的出现,打破了我们对于壮罐传统的时代认知,不是永乐就是宣德的这一观念。我们需要反思,壮罐的出现与发展的变化。

基于以上问题,本文将明代永宣时期至空白期初期(即正统时期)的壮罐为研究对象,考察其两个方面:一是永宣时期的壮罐,一直是这一时期具有特殊风格的瓷器作品,不论是纹饰还是造型都有着浓厚的伊斯兰风格。但它又与永宣时期的八角烛台、或扁壶不同,完全模仿金银器纹饰或造型,如果这件器型不是用于礼拜活动,那永宣时期生产它向外输出的意义是什么?二是壮罐出现的时间界定,在中国陶瓷史的研究中仍然是模糊的。我们可以看到故宫博物院藏有一件明永宣时期多角几何星芒纹饰的壮罐;北京艺术博物馆藏有一件缠枝花卉的壮罐;景德镇珠山御窑厂在空白期地层中,也发现一件多角几何星芒纹饰的壮罐,时代定为正统时期。余佩瑾先生也发现这三件壮罐在时间和纹饰上存在问题,但并没有仔细讨论。基于此,本文希望通过纹饰与造型的讨论,厘清这三件器物生产时间顺序,并探讨其内在变化原因。

二、壮罐的纹饰与器型

通过余佩瑾先生、陆明华先生的零星片语,我们大概可以知道台北故宫博物院藏有81 件明清时期的壮罐,明确指出明代永宣时期的2 件;科威特国立博物馆(Kuwait National Museum)藏有一件15 世纪初期的壮罐。②根据余佩瑾先生的考察,认为科威特国立博物馆所藏应是与北京故宫博物院所藏的壮罐同一类型。余佩瑾. 15 世纪中期的青花瓷壮罐[J]. 故宫文物月刊,2019,9(438):112.故宫博物院藏有永宣时期的青花壮罐2件,③陆明华先生2018 年12 月在其库房考察时对照了两件风格大同小异的壮罐,从风格上看,另一件烧造更为精美的北京故宫博物院藏壮罐属十分典型的永、宣类型。陆明华.明正统、景泰、天顺景德镇瓷器及相关问题[G]//上海博物馆,景德镇市陶瓷考古研究所.灼烁重现——15 世纪中期景德镇瓷器特集,上海:上海书画出版社,2019:15.还有龙泉窑瓷的壮罐,暂不在本文讨论范围内。北京艺术博物馆藏有1 件缠枝花卉纹的壮罐。从这些壮罐中以腹部主题纹饰进行分类,可以分为两种:一种以北京艺术博物馆藏的、腹部饰长条形叶纹与缠枝花卉纹为主的壮罐,仅见这一件;另一种则是以腹部主题纹饰为多角几何星芒纹④余佩瑾先生称这类纹饰为十角几何星芒纹,本文沿用这一说法。余佩瑾.15 世纪中期的青花瓷壮罐[J].故宫文物月刊,2019,9(438):110-124.纹饰的壮罐,这类数量较大,包括清代雍乾时期的仿制也多是仿制此类壮罐形制与纹饰。本章节主要以这两种不同类型的壮罐纹饰为讨论对象,确定其出现的顺序、演变的序列。

首先,我们对北京艺术博物馆藏的壮罐(图1)进行讨论。此件壮罐高18.7 厘米,口径11 厘米,底径9.8 厘米。[7]100-101唇口、短直颈、斜折肩、长圆形直腹,下腹部近底向内收折,与折肩对称,直圈足。器内外通体施白釉,圈足底部的着力面露胎。通过仔细观察足底露胎部位可知:其胎体较为坚质,胎土也十分细白,刮釉工细,制作严谨。釉面在自然光下显得平整光润,釉层莹厚,釉色较为洁白,积釉处微微泛淡青色。呈色较为翠艳,浓重处显黑色斑点,线条晕散,边缘轮廓混糊不清,经仔细观察,是采用进口苏麻离青料绘制。装饰图案共有七层,自上而下分别为:颈部为如意云头纹、肩部饰三角斜线纹、其次为海水纹、腹主题纹饰为缠枝莲纹、下腹靠近足胫又饰海水纹,下接三角斜线纹,与肩部饰对称关系,圈足绘卷草纹(图2)。根据杨俊艳先生的研究,认为壮罐原来都配有器物盖子,可能在使用过程中丢失,因此大多见不到器盖。但2007 年在北京西城区皇城根毛家湾1 号院曾出土一件残器盖子(图3),残器口径9.6 厘米,高4 厘米,现藏于北京市文物研究所。耿宝昌先生认为应是传世永乐青花缠枝莲纹壮罐的原装器盖。从肉眼观察发现在残盖顶部位置也有一个长条形锯齿状叶纹,这与北京艺术博物馆收藏的壮罐,在器身纹饰相符合,这样是不是有一种器物与器身的配合?从清代乾隆时期的壮罐来看很有这种可能,就是在设计壮罐的时候,器身的纹饰与器盖的纹饰相匹配组合设计而成。

图2 缠枝花长条形锯齿状叶纹

图3 北京西城区皇城根毛家湾1号院出土壮罐残盖

北京艺术博物馆藏的这件壮罐在缠枝花卉的细节上与其他缠枝花卉不同,很少有人关注这组缠枝花卉上是一个特殊的长条形锯齿状边缘的叶纹,这种叶纹不见于元代青花和永宣青花的瓷器上,是一种特殊的叶纹。有些中国学者会将这类蔓枝叶纹称之为忍冬纹,①茛苕纹在中国更常见的名称是忍冬纹,学界多认为中国忍冬纹来源于希腊茛苕叶,实际应来源于希腊棕榈叶(palmette),具体地说,正面观的全忍冬来源于扇形棕榈饰(fan palmette),侧面观的半忍冬来源于半棕榈饰(half-palmette )。陈亮.茛苕纹研究在中国的接受史反思[J].美术观察,2022(9):77-84.[8]目前学界对于忍冬纹的研究多集中在北魏到唐时期的佛教造型与建筑中。忍冬纹在国际学术研究中又被称之为“茛苕纹”,最早是奥地利艺术史学者阿洛伊斯·李格尔在其著作《风格问题——装饰历史的基础》中进行大量的论述。其中有一章节便是对阿拉伯式茛苕纹的讨论。阿拉伯式图案中的卷须装饰,源于希腊的棕榈叶。这种叶脉与花饰母题之间不再是蘖枝附着于卷须上,而是花卉与叶脉形成一种融合的卷曲嵌入的形式。[9]279这恰与北京艺术博物馆藏的缠枝花卉纹饰的结构相似。中国唐宋绘画与手工艺装饰领域中多见有折枝花、丛花的组合形式,较少见到此类以叶为卷曲包裹花卉的装饰结构,而这种花卉结构在伊斯兰文化中较为常见。

在阿拉伯纹饰发展过程中,大概在12 至13 世纪完成了从棕榈叶对称式结构的纹饰向几何化纹饰的发展。如图4 巴勒莫立方宫的灰墁装饰,这种装饰带有希腊式的棕榈叶,边缘有圆弧形锯齿边缘,花卉居于中间较小;图5 埃及喀斯阿尔·阿姆里清真寺宣教台上的木雕上装饰复杂、卷曲的几何是棕榈叶。另外,美国大都会博物馆藏有土耳其的大概16 世纪伊斯兰彩陶砖(图6),这类砖为伊斯兰建筑常用的装饰拼贴画。1574 年之后,修复伊斯坦布尔的托普卡匹皇宫使用了大量瓷砖,这些瓷砖由伊斯坦布尔宫廷设计出样稿,伊斯兰地区重要的伊兹尼克窑场进行烧制的。每一块陶砖拼贴在一起可以形成四花粽叶的纹样。若干瓷砖仍然装饰在奥斯曼帝国宫墙的原址上,超过四百年。[10]140

图4 巴勒莫立方宫灰墁装饰

图5 埃及喀斯阿尔·阿姆里清真寺宣教台上的木雕

图6 土耳其陶砖

通过这些例证我们可以发现北京艺术博物馆所藏的壮罐,上面的缠枝花卉的枝蔓,应是受到伊斯兰装饰的影响,是伊斯兰装饰中的茛苕纹与中国景德镇工匠所绘画的重瓣式的莲花组合而成。从而使得我们在看这件壮罐的时候,发现这是一件中国瓷器,但总归又隐约有一种异域的装饰风味在。

第二,我们对故宫博物院所藏的壮罐进行讨论,这件壮罐的腹部以十角几何星芒纹为主要装饰,占据腹部重要的视觉中心位置。图7 明永乐青花锦地花卉纹壮罐,高22.7 厘米,口径12.5 厘米,足径10.8厘米,属清宫旧藏。壮罐小唇口、直颈、窄肩、直腹,肩部大小与胫部等大,直圈足,器形规整。有盖,但根据谢明良先生的研究认为这件器盖极有可能是清乾隆时期后配的,并不是原件。清宫档记载,乾隆时期曾多次下旨为壮罐一类器物进行配盖。[5]3-8壮罐胎质洁白细腻,釉面匀净。底足施釉,无款识,具有永宣时期器底特征。通体以青花装饰,青花发色浓艳,应使用的是苏麻离青进行的绘画。壮罐器身装饰图案共有五层,颈饰海浪纹,海水波涛纹则激荡出有如手掌般的浪头,且共伴出现圆圈状的旋涡纹,此类海水纹在北宋耀州窑、南宋吉州窑瓷器上已出现,元青花大盘边缘也以海水纹作为边装饰。肩部与足胫部饰缠枝花纹,多以牵牛花和莲花贯穿其间,花叶以短小、梧桐叶式为形状,不见长条形茛苕纹叶,这种缠枝花卉纹在唐代铜镜与元青花上已见到。应是忍冬纹在唐代发展成装饰纹样后,中国工匠进行的本土化融合与改造,适用于中国手工业装饰中。足胫装饰与肩部装饰一致,不再赘述。圈足以上下对称的三角斜线纹装饰,与腹部的几何形状形成呼应关系。

图7 明永宣时期青花十角几何星芒纹壮罐(北京故宫博物院藏)

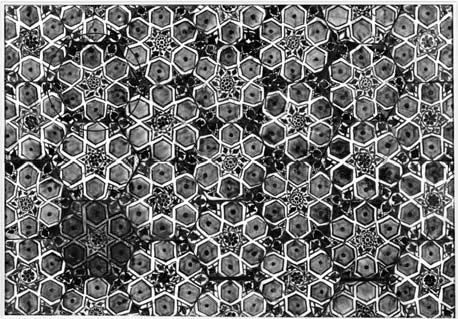

此件壮罐最重要的是其腹部的十角几何星芒纹(图8),这一纹饰以一朵缠枝莲花为中心,莲花被长蔓枝缠绕在中心位置。围绕缠枝花卉分出十角,再以十角进行分隔形成四边形或五边形方格,从视觉上形成一种放射状装饰,繁密、舒展又具有几何形装饰。谢明良先生将这类纹饰又称为“锦纹”,原型来自于伊斯兰十芒星为中心,外接十个星芒,再搭配五角形饰的构思,是西亚地区建筑与木质雕刻上常见的装饰母题。[5]7-8谢先生的讨论集中在纹饰的分区结构,笔者在查找资料的过程中,在维多利亚阿尔伯特博物馆的官网上找到与壮罐中心缠枝莲纹一致的纹饰图样(图9)。这块瓷砖为六边形,中心为团菊花,外绕一周麦穗状草叶纹饰。另外,也有如图10 放射状的花叶纹饰,根据维多利亚阿尔伯特博物馆对于这面砖墙的介绍,这是马穆鲁克苏丹国(MamlukSultanate;1250—1517 年),模仿中国元代至明代的青花瓷,结合了摇摆的树叶和阿拉伯式图案、伊斯兰图案的独特混合。在大马士革的清真寺与埃及开罗一带的清真寺中较为常见。这类纹饰在结构、分隔区装饰上都与故宫博物院所藏的壮罐具有一致性,可看作是这类纹饰的图像来源。一方面模仿元青花上的缠枝花纹;另一方面又将这类纹饰融入到自己的建筑装饰中,形成特有的装饰风格。

图8 十角几何星芒纹(壮罐腹部)

图9 阿拉伯瓷砖(维多利亚阿尔伯特博物馆藏)

图10 阿拉伯瓷砖墙(维多利亚阿尔伯特博物馆藏)

从壮罐上的这两类纹饰的分析我们可以看出,壮罐的纹饰受到两种纹饰的影响,一类以茛苕纹发展而来的缠枝花卉;另一类以十角几何星芒纹为结构分区的装饰纹饰。这两种从时间发展的轴线来说有所不同,北京艺术博物馆藏的茛苕纹类型缠枝花纹壮罐出现的时代应该较早,受希腊棕榈叶纹的影响,在东罗马地区形成拜占庭式的装饰艺术,从而影响至阿拉伯纹饰上长条形的叶纹;而十角几何星芒的结构,流行于11—12 世纪以后,特别是马穆鲁克王朝统治的地域范围内,建筑与木雕装饰上多是以这种装饰分隔平面空间,使视觉上繁密、华丽,但又具有几何秩序性,形成阿拉伯装饰中重要的装饰风格。

因此,笔者从纹饰的角度分析,认为以北京艺术博物馆收藏的缠枝花卉纹壮罐应该是永乐时期,而以故宫博物院收藏的十角几何星芒纹壮罐,应该晚于缠枝花卉纹壮罐,大概出现时间可能是永乐晚期至宣德时期。

另外,还有一佐证材料,从北京艺术博物馆收藏的缠枝花卉纹壮罐与故宫博物院收藏的十角几何星芒纹壮罐,进行器物类型学的比较,前者器物的肩部要大于足胫部,上下不是一样大小;而故宫博物院所藏的壮罐,更符合中国人的审美喜好,肩部与足胫部大小一致。根据笔者收集的伊斯兰地区玻璃器与陶瓷的器型比较来看,其造型源于流行于西亚与地中海地区的阿尔巴雷洛罐(Albarello Jar,图11),①生产时间为ca. 1180-1200 (made),生产地为伊朗卡尚。谢明良.陶瓷手记4:区域之间的交流与影响[M].上海:上海书画出版社,2021:9.这类罐型早在9 至10世纪埃及地区已经开始生产出此类玻璃材质的罐子,后发展出陶罐。从土耳其至红海地区的埃及,再到地中海西边的西班牙地区都可见到此类罐子,是较为常见的日用器皿。这件罐子的肩部与足胫部相比较大,通过考古类型学的比较方法,我们可以得出与纹饰分析相同的结论,北京艺术博物馆收藏的缠枝花卉纹壮罐早于故宫博物院收藏的十角几何星芒纹壮罐。

图11 阿尔巴雷洛罐(AlbarelloJar,维多利亚阿尔伯特博物馆藏)

三、壮罐的外交与外销?

明代初期洪武帝朱元璋在景德镇设置御窑厂,专为宫廷生产瓷器,有“凡有供用器皿”“须定夺样制”一说,官方垄断了瓷器的主要原料与技术。民间虽然仍有瓷业,但制瓷粗糙不堪用。明永乐时期御窑厂生产的瓷器一部分要贡于宫廷,另一部分要作为赐赉器,即皇帝赏赐给臣下的器物,还有要进行海外输出。景德镇陶瓷考古研究所所长刘新园先生认为这部分海外输出品应是用于交换或牟取利润的瓷器。[11]101-103在此,笔者提出疑惑,明代永宣时期的瓷器是用于外销瓷吗?有挣回货币吗?这也是研究永宣瓷器时大家常有的疑惑,我们在陶瓷的讨论中常说永宣瓷器受伊斯兰风格影响,用于外销。但在文献中并没有提到瓷器挣回外汇,反而在很多的历史学家观念中认为郑和下西洋是一次政治外交的出使,对大明王朝带来有关域外世界的认识。笔者想从这一角度,再来认识壮罐这件器物、认识永宣朝的瓷器。

根据相关研究郑和是回教徒,据说其父曾往麦加朝圣。郑和出使带有若干翻译人员,《瀛涯胜览》的作者马欢就是其中之一。《瀛涯胜览》序中提道:“太监郑和统领宝船往西洋诸番国开读赏赐,余以通译番书亦被使末。”其中就提到赏赐一词,并没有提到外销或贸易之类的用词。此外,郑和下西洋的路线与阿拉伯商人的通航路线基本一致,下西洋其实是和回教国家或城邦打交道。[12]4-5阿拉伯商人掌握着红海与波斯湾地区,控制着通往地中海欧洲地区的要道,通过这条路线伊斯兰人进行贸易活动与朝圣。在郑和所到达的马来西亚、苏门答蜡、爪哇国等国,基本在这一时期都信仰伊斯兰教,非洲马林迪、蒙巴萨等地都是非常活跃的商业城市。受宗教、政治问题的影响,郑和无法直接达到麦加等天方之国。红海地区的马穆鲁克王朝控制着红海的航线,仅允许回教徒的船只可以通行。

另外,郑和第四次下西洋到达非洲东海岸的马林国(今肯尼亚马林迪),带回向大明王朝进贡的麒麟。明宫廷画家专门为麒麟画图,沈度作《瑞应麒麟颂有序》落于绘画题跋之上。麒麟在中国人眼中视为神兽,但谁都没见过,当郑和带回长颈鹿被称为麒麟时,世人皆称之为“祥瑞”,与中国的瑞应文化相符合。因此,永乐皇帝极有可能对马林国进行赏赐瓷器,又根据北京大学秦大树先生的讨论,在肯尼亚较多遗址中有发现中国的龙泉窑青瓷,较少见有青花。[13]410从中我们可以发现,郑和下西洋所行走的路线是一条阿拉伯商人构建的商业路线,这条路线上阿拉伯商人主要经营印度香料和东南亚地区的土产为主,另外还有中国的丝绸与瓷器。郑和作为大明官员、使臣,是不能参与阿拉伯商人的商业经营之中,这也是明永宣瓷不是贸易瓷的原因。从这一角度来说,明代永宣时期生产的青花瓷更多是一种外交关系,通过瓷器的赐赉,达成商品的互换,进一步展示大明丰饶的物产,达成万国来朝的格局。

本文讨论的永宣时期的壮罐,从上文的讨论来说,始于永乐时期,发展于宣德至正统皇帝初期。从发展时间轴线上来看,并不是郑和下西洋最频繁的时期,而是宣德生产量较大。刘新园先生对于宣德朝瓷器的研究中也指出,从目前考古发掘和博物馆收藏的不完全统计来看,宣德瓷器的量远大于永乐瓷器生产的量。[11]101虽然壮罐在永乐时期被生产出来,但具体来看应是宣德朝时期产量最多。景德镇珠山御窑厂在正统地层出土一件十角几何星芒纹壮罐(图12),①高27 厘米、口径10 厘米、足径10 厘米,2014 年明代景德镇御器厂遗址(珠山北麓)出土,景德镇市陶瓷考古研究所藏。上海博物馆,景德镇市陶瓷考古研究所.灼烁重现——15 世纪中期景德镇瓷器特集[M].上海:上海书画出版社,2019:136.与故宫博物院藏的壮罐风格类型基本一致,其颈部的海水都似鹿角一般,浪花较大,笔触较为圆润,应是宣德至正统时期的作品。时代虽进入正统时期,但工匠仍为宣德时期的工匠,因此在青花画风上较为一致。

图12 明正统—天顺青花十角几何星芒纹壮罐(景德镇市陶瓷考古研究所藏)

壮罐这件器物从纹饰到造型无不展示了永乐、宣德两位皇帝对于中国以外的地区充满了浓厚的兴趣,任命郑和下西洋这一举措,践行了他们的个人志向。但通过笔者的观察在收藏最多中国元代和明代永宣瓷器的土耳其托普卡普·沙奈博物馆和伊朗阿德卑尔回教寺院,都未见到壮罐的出现。余佩瑾先生提到的科威特国立博物馆藏的一件明代壮罐,因笔者未能找到其相关资料,无法确认是当时外销的,还是后来由清宫流传出去的。刘新园先生指出:“伊朗阿德卑尔回教寺院与土耳其托普卡普·沙奈博物馆收藏的所谓‘15 世纪早期的青花瓷’,实质上是1425 年以前的永乐朝景德镇御器厂生产的外销瓷,而不包括1425—1435 年的宣德官窑瓷。”[11]101-103刘先生还有较为大胆的推测,认为永乐皇帝病逝以后,由户部尚书夏原吉上本给洪熙皇帝请求“罢宝船”,洪熙帝采纳这一建议。将原来郑和下西洋所携带的瓷器,命令封存于南京。至宣德五年夏原吉去世后,宣德皇帝再次提出命郑和前往诸番国,便有了第七次下西洋。这极有可能是海外不见有宣德瓷的主要原因。

从郑和下西洋史料与壮罐的发展结合来看,壮罐孕育于永乐朝郑和下西洋的背景下,多受伊斯兰文化的影响,借鉴伊斯兰纹饰,由明宫廷出画样与画稿。而画师必然是见过十角几何星芒形纹饰的人,也有可能是陪同郑和下西洋的画师。郑和也只有在第四次以后才到达红海马穆鲁克王朝地区,受这一地区建筑装饰的影响,设计出这类装饰纹样。这也便解释了为什么壮罐没有在海外出现的原因,壮罐这一类产品极有可能是永乐朝晚期生产设计出来的产品,后期因某种原因未能随郑和下西洋,因此,目前仅见于两岸故宫收藏较多。

结语

壮罐是明代永乐、宣德两朝最富有装饰特色的瓷器,器型与纹饰都借鉴伊斯兰风格的装饰因素,明代景德镇工匠通过自己的加工、转译,形成一件具有特殊异域审美装饰的产品。壮罐主题纹饰分为两类,一种受茛苕纹的影响,永乐前期出现长条锯齿状的叶脉;另一种是十角几何星芒纹壮罐。我们常在瓷器研究中说受伊斯兰文化的影响,它到底怎么影响中国瓷器呢?可能还是需要对纹饰、造型更为细致的分析才能得出具体结论。在壮罐这一问题上,笔者认为壮罐受郑和下西洋对于伊斯兰建筑装饰的模仿,才产生的十角几何星芒纹装饰。中国学者将此类纹饰又称为锦纹,但笔者通过比较14 世纪左右伊斯兰的丝绸,认为丝织品上的锦纹没有建筑上的锦纹华丽,丝织品上更多的是便于纺织的几何纹为主,而更为繁琐结构、更加复杂的纹饰,多出现在伊斯兰重视的建筑和墓葬中。因而,壮罐的纹饰是受到伊斯兰建筑装饰上的纹饰影响。

壮罐,它是一件“失意”的瓷器,形成于永乐时期,但并未随郑和下西洋出海。与同时期其它瓷器相比,如八方形烛台、单把水罐、环耳扁壶、短流直颈长壶、环底缽和花卉纹大盘等著名产品,它并不瞩目。它的出现可能是为了郑和下西洋的外国邦交关系所设计,但最终它并没有行使它的“外交使命”,其纹饰与造型成为了这段“失意”历史的见证。

图片来源:

图1、图2、图3:杨俊艳.以苏麻离青为饰:明永乐青花壮罐[J]. 收藏,2018(7):100-101,图1、图6、图2.

图4、图5:[奥]阿洛伊斯·李格尔.风格问题——装饰历史的基础[M]. 邵宏,译. 杭州:中国美术学院出版社,2016:305,图188、图189.

图6:美国大都会艺术博物馆.大都会艺术博物馆指南[M]. 黄潇潇,译. 北京:北京联合出版公司,2016:140.

图7、图8:北京故宫博物院官网https://www.dpm.org.cn/collection/ceramic/227626.html

图9:维多利亚阿尔伯特博物馆官网https://collections.vam.ac.uk/item/O180392/tile-unknown/

图10:维多利亚阿尔伯特博物馆官网https://collections.vam.ac.uk/item/O179316/tile-unknown/

图11:维多利亚阿尔伯特博物馆官网https://collections.vam.ac.uk/item/O85414/albarello-jar-unknown/

图12:上海博物馆,景德镇市陶瓷考古研究所.灼烁重现——15世纪中期景德镇瓷器特集[M]. 上海:上海书画出版社,2019:136.